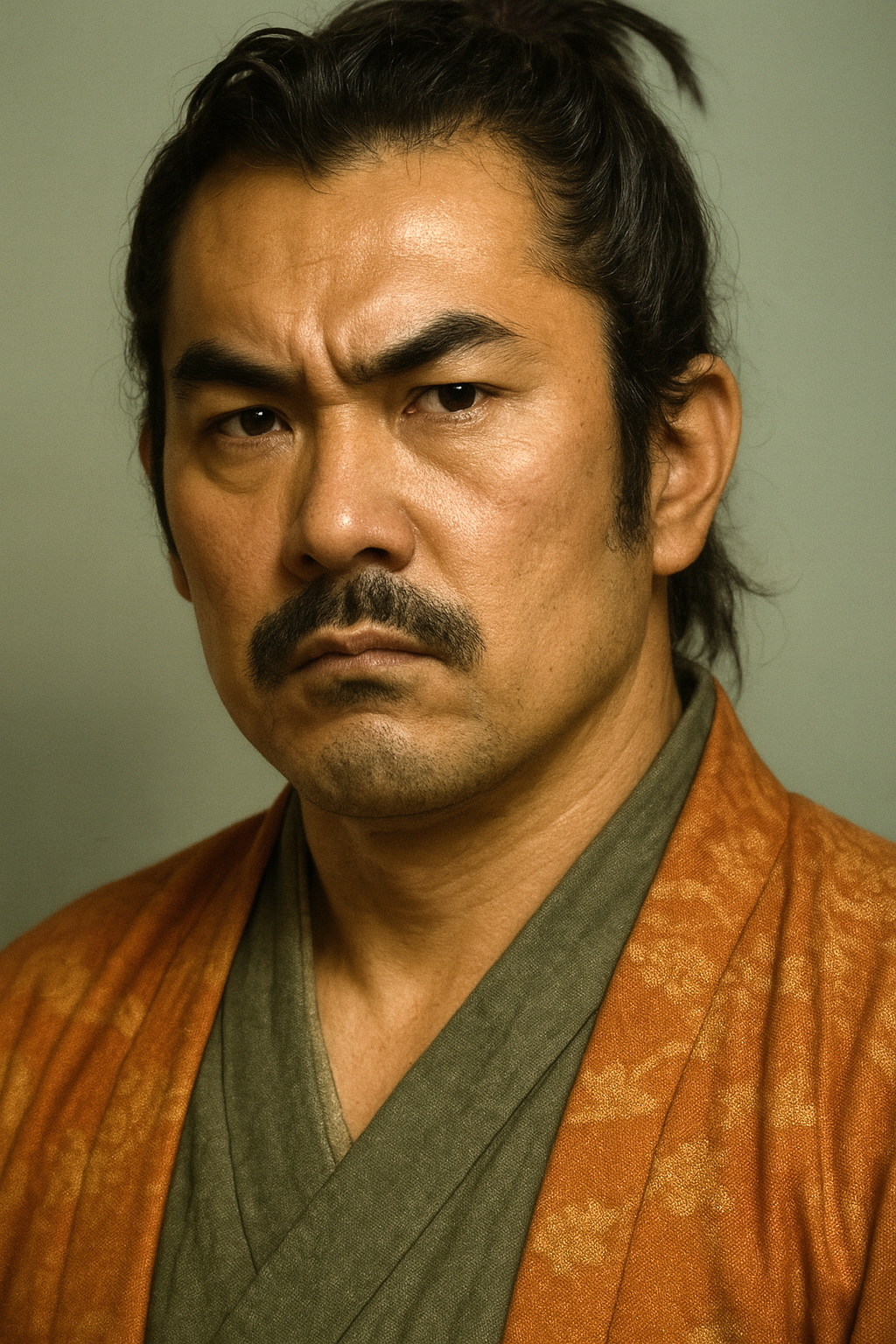

細川澄元

細川澄元は室町幕府管領細川政元の養子。政元暗殺後、細川高国と「両細川の乱」で畿内の覇権を争うも敗北し阿波で病死。彼の生涯は戦国時代の幕開けを象徴し、三好氏台頭の契機となった。

乱世に翻弄された管領:細川澄元の生涯と「両細川の乱」

序章:戦国黎明期の畿内と細川京兆家

応仁・文明の乱(1467-1477年)は、室町幕府の権威を根底から揺るがし、その後の日本の歴史を大きく転換させる分水嶺となった。将軍の権力は形骸化し、かつて幕府体制を支えていた守護大名たちは、それぞれの領国において自立化を強めていく。この中央における権力の空白を埋める形で、畿内に絶大な影響力を確立したのが、管領家筆頭たる細川京兆家の当主、細川政元であった 1 。

政元は明応2年(1493年)、将軍・足利義材(後の義稙)を追放し、自らの意のままになる足利義澄を新たな将軍として擁立するというクーデターを敢行した(明応の政変) 3 。これにより幕府の実権を完全に掌握した政元の権勢は「半将軍」とまで称され、他の追随を許さないものとなった 1 。しかし、その強大な権力とは裏腹に、政元という人物は極めて異質な側面を持っていた。彼は修験道に深く傾倒し、飯綱(いづな)の法といった呪術の修行に没頭、空中飛行の術を得ようとしたという逸話まで残されている 1 。

この特異な信仰は、政元に生涯独身を貫かせ、結果として実子を持たないという、武家の当主として極めて異例の選択をさせた 7 。当時の武家社会において、家名の存続は何よりも優先されるべき絶対的な価値観であった。政元のこの個人的信条は、細川京兆家という巨大な権力機構に、後継者問題という致命的な時限爆弾を仕掛けることに他ならなかった。彼の権力基盤は、その卓越した個人の力量に依存する属人的なものであり、後継者構造の脆弱性は、彼の死が畿内全土を巻き込む大乱の引き金となることを運命づけていたのである。本報告書は、この混沌の時代に生を受け、巨大な権力闘争の渦中に投げ込まれた細川澄元の生涯を、当時の政治的・社会的文脈の中に位置づけ、その苦闘と歴史的意義を徹底的に検証するものである。

第一章:阿波細川家の貴公子、京兆家の後継者へ

出自と家格

細川澄元は、延徳元年(1489年)、阿波国守護・細川義春の次男として誕生した 10 。父・義春は、細川氏の有力な分家である阿波細川家の当主であり、時の将軍・足利義材(義稙)から偏諱(「義」の字)を賜るほどに重用された人物であった 11 。しかし、義春は明応3年(1494年)、父である成之に先立ち、27歳という若さでこの世を去る 11 。父の早世後、幼い澄元は、文化人としても高名であった祖父・細川成之の庇護のもとで成長したと伝えられている 13 。

澄元が生まれた阿波細川家は、本家である京兆家に次ぐ家格を有し、四国東部に強固な地盤を築いていた。藍や塩、材木といった特産品を背景とした独自の経済力と、三好氏に代表される強力な国人衆を被官として擁する軍事力は、中央政局にも影響を及ぼしうる潜在力を持っていた 14 。澄元は、このような有力分家の貴公子として、その生涯の幕を開けたのである。

京兆家の養子へ ― 複雑な政治的背景

一方、京兆家当主の細川政元は、前述の通り実子がいなかったため、養子によって後継者を定めねばならなかった。最初に養子として迎えられたのは、延徳3年(1491年)、公家の名門である九条家の出身、細川澄之であった 16 。澄之は京兆家の嫡子が代々名乗る幼名「聡明丸」を与えられ、当初は正統な後継者として扱われた 5 。

しかし、この養子縁組には大きな問題があった。澄之は細川一門の血を全く引いておらず、京兆家の家臣団である「内衆(うちしゅう)」の中から、この決定に反発する声が絶えなかったのである 5 。さらに、政元と阿波細川家の間には、かつて澄元の父・義春が将軍に重用されたことに起因する緊張関係が存在した 11 。この状況を打開し、強力な阿波細川家の力を京兆家の支配体制に安定的に組み込むため、新たな養子候補として白羽の矢が立ったのが、義春の子である澄元であった。

この養子縁組は、政元自身の積極的な意向というよりも、摂津守護代であった薬師寺元一ら、内衆の有力者によって強く主導された側面が指摘されている 5 。文亀3年(1503年)、澄元は正式に政元の養子となる。しかし、彼の立場は決して安泰ではなかった。翌永正元年(1504年)には、その薬師寺元一が政元に反旗を翻し、澄元を擁立して政元を隠居させようとするクーデター未遂事件(薬師寺元一の乱)が発生するなど、澄元は京兆家内部の複雑な権力闘争の渦中に、否応なく巻き込まれていった 5 。

三人の養子

最終的に、細川政元のもとには、出自も支持基盤も全く異なる三人の養子が並び立つという、極めて不安定な後継者構造が形成された 7 。一人目は、公家出身で血縁のない

細川澄之 。二人目は、阿波という外部勢力を背景に持つ 細川澄元 。そして三人目が、京兆家の分家である野州家出身の 細川高国 である 19 。高国がいつ養子になったかは定かではないが、政元暗殺直前の時点では、彼の序列は決して高くはなかったとみられている 20 。この三者三様の立場と利害関係が、政元の死後、畿内全土を巻き込む大乱の直接的な原因となるのである。

表1:細川政元・三人の養子の比較

|

項目 |

細川澄之 |

細川澄元 |

細川高国 |

|

出自 |

公家・九条家 16 |

阿波細川家 10 |

野州細川家 19 |

|

実父 |

九条政基(前関白) |

細川義春(阿波守護) |

細川政春 |

|

血縁 |

政元との血縁なし |

細川一門(分家) |

細川一門(分家) |

|

養子縁組 |

延徳3年(1491年) |

文亀3年(1503年) |

時期不詳(政元死前後の立場は低い) 20 |

|

主な支持基盤 |

香西元長、薬師寺長忠ら一部の京兆家内衆 5 |

三好之長ら阿波の国人衆、薬師寺元一ら一部の京兆家内衆 18 |

畿内・讃岐の京兆家内衆、細川一門 22 |

|

特徴 |

当初は嫡子扱い(聡明丸と命名) 5 。血縁の無さから内衆の反発を招く。 |

阿波細川家の強力な軍事力を背景に持つ。政元暗殺直前は最有力後継者と目されていた 20 。 |

養子としての立場は流動的だったが、政元死後に畿内勢力を巧みに結集し台頭 20 。 |

この三者の対照的な権力基盤、すなわち澄之の「血縁の無さ」、澄元の「外部勢力への依存」、そして高国の「内部(畿内)基盤」という構造的な違いが、政元死後の権力闘争の展開を決定づけた。まず血縁的正統性を欠く澄之が最初に脱落し、その後、阿波を地盤とする澄元と、畿内を地盤とする高国との間で、長期にわたる宿命的な対決が繰り広げられることになったのである。

第二章:永正の錯乱と家督継承

政元暗殺(永正4年・1507年)

永正4年(1507年)に入ると、細川政元は澄元を伴って行動することが多くなり、彼を後継者として確定させようとする動きが顕著になった 5 。この状況に強い危機感を抱いたのが、最初の養子である澄之を支持する家臣たち、特に重臣の香西元長と薬師寺長忠であった 9 。自らの政治的生命が脅かされることを恐れた彼らは、武力によって政局を覆すという、最後の手段に打って出ることを決意する。

同年6月23日、政元が自邸で湯浴みをしている最中を狙い、香西元長らが送り込んだ刺客・竹田孫七らが襲撃。当代随一の権力者であった細川政元は、あまりにも呆気ない最期を遂げた。享年41 5 。この主君殺害という未曾有の事件は、その後の畿内の混乱を象徴するものとして「永正の錯乱」と呼ばれる 20 。

澄元の敗走と澄之の短期政権

政元暗殺と時を同じくして、澄元の邸宅も澄之派の軍勢によって襲撃された。不意を突かれた澄元は、絶対的な窮地に陥る。しかし、彼の家宰であり、阿波から付き従ってきた腹心・三好之長の奮闘により、かろうじて邸を脱出。二人は命からがら京都を離れ、近江国(現在の滋賀県)へと逃げ延びた 9 。

クーデターを成功させた澄之は、将軍・足利義澄から細川京兆家の家督を継承することを正式に認められ、一時的にではあるが、細川家の当主として畿内の権力を掌握した 9 。

高国の介入と澄之の滅亡

この政変に対し、静観を決め込んでいたもう一人の養子・細川高国が、ついに動き出す。高国は、細川一門の重鎮である細川政賢(典厩家当主)や細川尚春(淡路守護)らと連携。「主君・政元公の仇を討つ」という、誰もが反論できない大義名分を掲げ、近江に逃れている澄元を支持する姿勢を明確にした 9 。

高国のこの初期行動は、単なる一門としての義憤ではなく、極めて計算された戦略的判断であった。細川家の血を引かない公家出身の澄之が当主となることは、細川一門全体の利益に反する。高国は、まず共通の敵である澄之を、より血縁的に正統性の高い澄元を担ぐことで排除し、その過程で自らが主導権を握るという、二段階の権力奪取計画を描いていたのである。彼は、澄元を擁立することで、阿波細川家の軍事力と、澄之に反発する細川一門の支持を同時に獲得するという、巧みな政治手腕を見せた。この時点から、高国にとって澄元は、いずれ打倒すべき次の標的に他ならなかった。

永正4年8月、高国と澄元支持を表明した細川一門の連合軍は、京都の澄之派を攻撃。支持基盤の脆弱な澄之はなすすべもなく敗北し、自害に追い込まれた 9 。その辞世の句は、彼の無念を今に伝えている 17 。

澄元の家督継承

澄之の死によって、永正の錯乱の第一幕は終結した。澄元は京都に帰還し、名実ともに細川京兆家の家督を継承する。三好之長をはじめとする阿波の家臣団も意気揚々と入京し、ここに細川澄元政権が発足した 27 。しかし、この政権は、高国の離反と西国からの巨大な軍事介入によって、わずか8ヶ月という短命に終わることになる 10 。

第三章:両細川の乱 ― 高国との宿命の対決

澄元の家督継承は、新たな、そしてより深刻な対立の始まりであった。永正5年(1508年)から澄元が没する永正17年(1520年)までの約12年間、澄元と高国は、将軍家をも巻き込みながら、畿内の覇権を巡って泥沼の抗争を繰り広げる。この一連の内乱は、両者の名を冠して「両細川の乱」と呼ばれる 5 。

第一節:高国の離反と大内義興の上洛(1508年)

澄元政権が発足すると、早速その脆弱性が露呈した。政権運営の中枢を担ったのは、澄元の家宰である三好之長をはじめとする阿波出身の側近たちであった。彼らが京兆家の所領である讃岐国の支配にまで介入するようになると、古くからの京兆家内衆や、畿内・讃岐に利権を持つ細川一門の家臣団との間に深刻な対立が生じた 22 。高国は、この内部対立を巧みに利用し、彼ら反・阿波勢力を結集して澄元からの離反を決意する 9 。

高国の次の一手は、自らの軍事力不足を補うための大胆な同盟戦略であった。彼は、かつて明応の政変で政元に追放され、周防国(現在の山口県東部)で亡命生活を送っていた前将軍・足利義稙に接触。そして、義稙を保護していた西国随一の実力者、大内義興に使者を送り、連携を持ちかけた 13 。高国は「正統な将軍を京都に復位させる」という大義名分を掲げることで、大内氏が擁する数万の強大な軍事力を味方につけることに成功したのである。

永正5年(1508年)4月、大内義興に奉じられた足利義稙が、中国・九州の軍勢を率いて上洛を開始すると、高国も畿内でこれに呼応した 33 。澄元は、この動きを察知すると高国に和睦交渉を託したが、それは高国の罠であった。高国は交渉の場で澄元を裏切り、大内方と合流 33 。挟撃される形となった澄元と、彼が擁立する将軍・足利義澄は、京都を放棄して近江へと逃亡せざるを得なかった 9 。

こうして澄元政権はあっけなく崩壊した。京都に入った足利義稙は将軍に復帰し、高国は細川京兆家の当主(管領)の座を手に入れる。そして大内義興は管領代として幕政の実権を握り、以後約10年間にわたって畿内に君臨する「高国・大内連合政権」が樹立されたのである 9 。

第二節:阿波からの反攻と船岡山合戦(1509年~1511年)

近江、そして本国の阿波へと敗走した澄元であったが、彼は決して再起を諦めなかった。永正6年(1509年)、澄元と三好之長は阿波で兵を再編し、京都奪還を目指して侵攻する。しかし、高国・大内連合軍の壁は厚く、如意ヶ嶽の戦いで敗北を喫し、再び阿波へと退却した 35 。

一度は敗れたものの、澄元は粘り強く反高国勢力の結集を図る。細川一門の細川政賢や淡路守護の細川尚春、さらには播磨守護の赤松義村といった畿内の有力者たちを味方に引き入れることに成功した 33 。そして永正8年(1511年)、澄元方は満を持して二手に分かれて畿内に上陸。細川政賢らの部隊は和泉国で高国方の軍勢を破り(深井城の合戦)、細川尚春・赤松義村の部隊も摂津国で勝利を収めた(芦屋河原の合戦) 35 。

快進撃を続ける澄元軍は合流して京都に迫り、その勢いに押された高国・大内連合軍は、将軍・義稙を伴って丹波国へと一時撤退。澄元はついに京都の奪還に成功した 37 。

しかし、勝利の喜びは束の間であった。丹波で体勢を立て直した高国・大内軍が、すぐに京都へ向けて反撃を開始する。その矢先、澄元方にとって致命的な出来事が起こる。彼らが擁立していた前将軍・足利義澄が、合戦を目前にした8月14日に病で急死してしまったのである 33 。これにより澄元軍は大義名分という精神的支柱を失い、さらに義澄を庇護していた近江の六角高頼が高国方に寝返ったことで、背後の安全すら脅かされる事態となった 25 。

この好機を逃さず、高国・大内連合軍は京都北西の船岡山に陣を構える澄元軍に総攻撃を仕掛けた。この時、澄元方の兵力は数千程度であったのに対し、高国・大内軍は2万を超えていたとされ、その兵力差は歴然であった 39 。激戦の末、澄元軍は総大将の細川政賢が討死するなど壊滅的な敗北を喫し、澄元と三好之長は命からがら戦場を離脱、再び阿波へと逃げ帰った 26 。この船岡山合戦での決定的敗北により、澄元は畿内における足場をほぼ完全に失い、高国政権の安定は盤石なものとなったかに見えた。

第三節:最後の挑戦と無念の死(1518年~1520年)

船岡山合戦の後、澄元は阿波で雌伏の時を過ごすことを余儀なくされた。しかし永正15年(1518年)、戦局を大きく動かす転機が訪れる。高国政権の最大の軍事的支柱であった大内義興が、ついに周防への帰国を決断したのである 38 。10年以上にわたる長期の在京は、彼の本国である安芸・石見などでの尼子氏の台頭を許しており、もはや畿内の政局に介入し続ける余裕はなくなっていた 34 。この大内軍の撤退は、高国政権の軍事力を著しく弱体化させ、澄元に最後の、そして最大の好機をもたらした 23 。

この機を逃さず、澄元は行動を開始する。永正16年(1519年)11月、澄元と三好之長は阿波・淡路の全軍を率いて、三度目の上洛戦に打って出た。摂津の兵庫に上陸した澄元軍は 10 、尼崎の戦いで高国軍を撃破 10 。翌永正17年(1520年)2月には、摂津の重要拠点である越水城を攻略し、ついに高国と将軍・義稙を近江へと追いやることに成功した 33 。

この澄元の優勢を見て、これまで高国を支えてきた将軍・足利義稙は、驚くべき行動に出る。彼は高国を見限り、澄元と和睦を結んだのである。そして、澄元こそが細川京兆家の正統な当主であると、再び承認した 28 。長年の宿敵を打ち破り、将軍のお墨付きも得た澄元は、ついに念願の政権奪還を果たしたかに見えた。

しかし、歴史は澄元に微笑まなかった。近江へ逃れた高国は、六角定頼らの強力な支援を受けて驚異的な速さで軍を再編。同年5月、数万ともいわれる大軍を率いて京都奪還に乗り出した 9 。三好之長が率いる澄元軍は、わずか数千の兵でこれを京都の等持院付近で迎撃したが、その勝敗は戦う前から決していた 10 。圧倒的な兵力差の前に澄元軍は蹂躙され、三好之長は奮戦の末に捕らえられ、処刑された 9 。

最大の軍事的支柱であり、運命共同体であった三好之長を失ったことで、澄元の野望は完全に潰えた。万策尽きた彼は、阿波の勝瑞城へと敗走する 9 。しかし、長年にわたる戦乱の心労と、既に彼の体を蝕んでいた病は、もはや回復を許さなかった。同年6月10日、澄元は再起の夢も虚しく、失意のうちにこの世を去った。享年32。その生涯は、まさしく畿内の覇権を巡る闘争に翻弄され、そして敗れ去ったものであった 10 。

表2:両細川の乱・主要合戦年表(澄元の活動期)

|

年月日 |

合戦名 |

主要な指揮官(澄元方 vs 高国方) |

結果 |

備考 |

|

永正6年(1509)6月 |

如意ヶ嶽の戦い |

澄元, 三好之長 vs 高国, 大内義興 |

澄元方敗北 |

最初の反攻に失敗し、澄元は阿波へ敗走 35 。 |

|

永正8年(1511)7月 |

深井・芦屋河原の合戦 |

澄元, 細川政賢, 赤松義村 vs 瓦林正頼ら |

澄元方勝利 |

畿内勢力を結集し、一時的に京都を奪還 35 。 |

|

永正8年(1511)8月 |

船岡山合戦 |

澄元, 細川政賢 vs 高国, 大内義興 |

澄元方大敗 |

前将軍義澄の病死、六角氏の寝返りが響く。澄元は再び阿波へ退却 39 。 |

|

永正17年(1520)2月 |

越水城の合戦 |

澄元, 三好之長 vs 高国軍 |

澄元方勝利 |

大内義興帰国後の好機を捉え、高国を近江へ追放。将軍義稙が澄元に乗り換える 33 。 |

|

永正17年(1520)5月 |

等持院の戦い |

三好之長 vs 高国, 六角定頼 |

澄元方大敗 |

三好之長が戦死。澄元の敗北が決定的に。澄元は阿波へ敗走後、病没 9 。 |

第四章:細川澄元をめぐる人々

細川澄元の生涯は、彼を取り巻く人々の動向によって大きく左右された。彼の権力闘争は、個人の資質以上に、彼がどのような人間関係のネットワークの中に位置していたかによって、その帰趨が決定づけられたと言っても過言ではない。

最大の宿敵:細川高国

高国は、澄元と同じく政元の養子でありながら、その権力基盤と政治手法において実に対照的な存在であった。高国が畿内の細川家譜代の家臣団(内衆)を巧みに掌握し、伝統的な権力構造の継承者として振る舞ったのに対し、澄元の権力は常に阿波という「外部」の軍事力に依存していた 20 。この構造的な対立こそが、両者の和解を不可能にし、長期にわたる抗争へと発展させた根本原因である。永正の錯乱の直後、一度は澄元を担いで共通の敵である澄之を排除しながら、即座に彼を裏切って敵対した行動は、高国が権謀術数に長けた冷徹な現実主義者であったことを如実に示している 9 。澄元は、この狡猾な宿敵との権力ゲームに、終生苦しめられることになった。

忠臣にして権力基盤:三好之長

阿波の国人領主であった三好之長は、澄元の家宰として、その波乱の生涯を最後まで支え続けた最大の功労者である 21 。澄元が動員し得た軍事力とは、実質的に之長が率いる阿波・四国の軍勢に他ならなかった 27 。政元暗殺時の京都脱出から、幾度にもわたる上洛戦まで、之長は常に澄元と運命を共にし、その野望の実現のために戦い続けた。しかし、之長の存在は諸刃の剣でもあった。彼ら阿波勢が畿内の政治で強い発言力を持つことは、京兆家の古参家臣団の激しい反発を招き、結果的に高国に彼らを結集させる口実を与えてしまったのである 30 。澄元と之長の主従関係は、単なる主君と家臣という枠を超えた、強固な運命共同体であった。だが、その強すぎる結びつきこそが、澄元を畿内で政治的に孤立させる一因ともなったのである。

政局の鍵を握る者:大内義興

周防・長門を本拠とする西国随一の守護大名・大内義興は、澄元と高国の争いにおいて、まさに「キングメーカー」と呼ぶべき存在であった 28 。彼の動向が、「両細川の乱」全体の趨勢を決定づけたと言ってよい。永正5年(1508年)、義興がその強大な軍事力と、日明貿易などで蓄積した豊かな経済力を背景に上洛したことが、高国政権を成立させた 34 。そして永正15年(1518年)、彼が本国の事情で帰国したことが、高国政権を決定的に弱体化させ、澄元に最後の反攻の機会を与えた 33 。澄元の生涯は、彼自身の意図とは関わりなく、この西国の大大名の戦略に大きく翻弄され続けたものであった。

将軍という名の権威:足利義澄と足利義稙

澄元は足利義澄を、高国は足利義稙を、それぞれ自らの行動を正当化するための「権威」として擁立した 13 。この時代の将軍は、もはや自らの意思で天下を動かす力はなく、有力な守護大名に担がれることで、その権威を保証される存在となっていた。しかし、彼らもまた、単なる傀儡ではなく、自らの権力回復を目指して主体的に動こうとする政治的存在であった。特に足利義稙は、戦局の優劣を見極め、高国から澄元へ、そして再び高国へと、支持対象を乗り換えることも厭わない、極めて現実的な動きを見せている 33 。将軍がもはや絶対的な権威ではなく、政争を有利に進めるための「カード」の一つと化していた戦国初期の政治力学が、ここにも明確に見て取れる。澄元の悲劇は、彼がこの流動的な権力ゲームの中で、最後まで安定した政治的パトロンを見出せず、また将軍という権威のカードを恒久的に手中に収めることができなかった点にも起因している。

第五章:澄元の遺産と歴史的影響

細川澄元は、志半ばでその生涯を終えた。しかし、彼の死は「両細川の乱」の終結を意味せず、むしろその闘争は次代へと引き継がれ、畿内の政治構造を根底から変容させる大きなうねりを生み出していく。澄元の遺産とは、彼自身が意図しなかった形で、次なる時代の扉を開いた点にある。

細川京兆家のさらなる分裂と弱体化

澄元の死後、高国は一時的に畿内の覇権を確立した。しかし、彼の支配もまた盤石ではなかった。大内義興という最大の軍事的後ろ盾を失った高国政権は、内部の権力闘争によって次第に弱体化していく 23 。そして、この好機を捉えたのが、澄元の嫡男・

細川晴元 と、三好之長の孫(長秀の子)にあたる 三好元長 であった 48 。

晴元と元長は、父祖の遺志を継いで阿波で挙兵し、畿内へ進出。大永7年(1527年)の桂川原の戦いで高国軍を破り、享禄4年(1531年)には、ついに高国本人を自害に追い込む(大物崩れ) 50 。こうして澄元の遺児・晴元は、父の仇敵を討ち、細川京兆家の家督と管領の地位を手にした。しかし、この勝利に至る過程で、かつて「半将軍」とまで呼ばれた細川京兆家の権威と実力は、数十年にわたる内乱によって完全に失墜していた。細川家の支配はもはや名目上のものであり、実権は彼らを支えた家臣団へと移り始めていたのである。

三好氏台頭の序曲

澄元の闘争がもたらした最大の歴史的帰結は、皮肉にも、彼が最も頼った家臣である三好氏の台頭を準備したことであった。三好之長に率いられた阿波の軍勢は、澄元の度重なる上洛戦を通じて、畿内での軍事・政治経験を豊富に積んだ。また、その過程で、当時国際貿易港として繁栄していた堺などの経済拠点との結びつきを強め、独自の経済基盤を築いていった 21 。

澄元の死後、その子・晴元を擁立した三好元長は、高国打倒の最大の功労者となり、晴元政権下で絶大な影響力を持つに至る 52 。そして、その元長の子である

三好長慶 の代になると、三好氏の実力はついに主家である細川氏を凌駕する。長慶は、かつて父が仕えた主君・晴元と対立し、やがて彼を畿内から追放。将軍・足利義輝をも傀儡化し、畿内一円から四国東部にまたがる広大な領域を支配する、事実上の「最初の天下人」と呼ばれるほどの権勢を確立したのである 55 。

歴史の皮肉 ― 澄元の闘争が拓いた道

澄元は、細川京兆家当主・管領という「伝統的権威」を取り戻すために、その生涯を賭して戦い続けた。しかし、その闘争を遂行するために彼が用いた手段、すなわち阿波三好氏という「家臣の実力」への全面的な依存が、結果として旧来の主従秩序を破壊し、新たな実力主義の時代、すなわち「下剋上」の時代を到来させる力学を加速させた。澄元が三好氏を畿内の政治の中枢に引き入れなければ、三好長慶の台頭はなかったか、あるいは大きく遅れていた可能性が高い。彼は、自らが守ろうとした旧世界の価値観を、その闘争の過程で自ら掘り崩してしまったのである。彼の生涯は、この歴史のパラドックスを体現しており、旧時代の終焉と新時代の誕生の狭間で生きた、過渡期の人物の悲劇そのものであった。

終章:細川澄元という人物の再評価

細川澄元は、その生涯のほとんどを敗北と亡命のうちに過ごし、32歳という若さで無念の死を遂げたことから、しばしば「悲劇の武将」「乱世に翻弄された貴公子」といった同情的なイメージで語られることが多い 13 。しかし、その評価は彼の歴史的役割の一側面に過ぎない。

澄元の生涯は、単なる個人的な悲劇の物語としてではなく、応仁の乱後の旧秩序が完全に崩壊し、「下剋上」に象徴される新たな戦国時代の秩序が形成されていく、まさにその時代の転換点を体現したものとして捉え直されるべきである。彼と高国の争い、すなわち「両細川の乱」は、畿内における戦国時代の本格的な幕開けを告げる号砲であった。この長期にわたる内乱は、足利将軍の権威を決定的に失墜させ、細川京兆家による中央支配を終わらせ、そして三好長慶という新たな覇者が登場するための政治的・社会的土壌を準備した。

澄元は、その全てのプロセスにおいて、意図せずして中心的な「触媒」の役割を果たしたのである。彼は、自らが望んだ勝者となることはついにできなかった。しかし、彼の存在と、阿波からの執拗な挑戦なくして、その後の畿内戦国史の展開を語ることはできない。細川澄元は、旧時代の終焉と新時代の黎明の狭間に生きた、極めて重要な歴史的人物として再評価されるべきである。彼の敗北に満ちた物語は、そのまま「戦国」という新たな時代が誕生するまでの、長い陣痛の記録なのである。

引用文献

- 【徹底解説】細川政元とは何者か?戦国時代への扉を開いた「オカルト武将」の奇行と実像 https://sengokubanashi.net/person/hosokawamasamoto/

- 【細川政元の時代】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200570

- 細川政元(2/2)戦国時代の口火を切った男 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/653/2/

- 明応の政変 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/meio-no-seihen/

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74

- 戦国武将の信仰/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96768/

- 「細川晴元」細川京兆家内乱の最中に生まれ、生涯を権力争いに費やす | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/806

- 「魔法習得の修行」を理由に「生涯独身」を貫いた武将は? 跡継ぎ問題よりも優先したかったもの(オカルト武将) | AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://dot.asahi.com/articles/-/257057?page=1

- 細川氏 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/hosokawase.html

- 細川澄元 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%BE%84%E5%85%83

- 細川義春 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E6%98%A5

- 細川義春(ほそかわ よしはる)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E6%98%A5-1108056

- 「細川澄元」高国との覇権争いに敗れ、遺児・晴元に後を託す。 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/808

- 近世徳島における阿波藍の普及と影響 - 同志社大学学術リポジトリ https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/23689/files/007001080008.pdf

- 阿波から都へ~三好氏の時代 - あわ文化教育 https://awabunka.tokushima-ec.ed.jp/file/636

- 細川澄之 変人の養子となったばかりに……若くして散った摂関家の若君 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/flower-palace/hosokawa-sumiyuki/

- 細川澄之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%BE%84%E4%B9%8B

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(二)薬師寺元一の挙兵と細川政元の後継者問題について - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/15/025929

- 細川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 「細川高国」細川宗家の争いを制して天下人になるも、最期は ... https://sengoku-his.com/805

- 偉人たちの知られざる足跡を訪ねて 戦国乱世に畿内を制した「天下人」の先駆者 三好長慶 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/22_vol_196/issue/01.html

- 細川澄元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%BE%84%E5%85%83

- 細川高国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD

- 細川政元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 武家家伝_阿波細川氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hosoka_awa.html

- 三好之長 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/miyosi.html

- 「等持院の戦い(1520年)」高国vs澄元、ついに決着。三好之長の最期 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/420

- sengoku-his.com https://sengoku-his.com/175#:~:text=%E6%88%A6%E4%B9%B1%20%7C%20%E6%88%A6%E5%9B%BD%E3%83%92%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC-,%E3%80%8C%E4%B8%A1%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E3%81%AE%E4%B9%B1%EF%BC%881509%E5%B9%B4%EF%BD%9E%EF%BC%89%E3%80%8D%E7%B4%B0%E5%B7%9D,%E5%AF%BE%E7%AB%8B%E3%81%8C%E7%B5%A1%E3%81%BF%E5%90%88%E3%81%A3%E3%81%9F%E6%88%A6%E4%B9%B1&text=%E4%B8%A1%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%81%AF,%E7%AB%AF%E3%82%92%E7%99%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%85%E4%B9%B1%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

- 三好之長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E4%B9%8B%E9%95%B7

- note.com https://note.com/yaandyu0423/n/n28d16a8f2fa5#:~:text=%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F%E3%81%AE%E5%86%85%E7%B4%9B%EF%BC%9A%E6%BE%84,%E5%88%86%E8%A3%82%E3%82%92%E6%8B%9B%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 大内氏遺跡|義興が築いた庭園と城塞。なぜ戦国時代西国の覇者になれた? - 史跡ナビ https://shisekinavi.com/oouchishiiseki/

- 両細川の乱とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%A1%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 「大内義興」乱世の北九州・中国の覇権を確立。管領代として幕政にもかかわった西国最大の大名 https://sengoku-his.com/811

- 閑話 両細川の乱の勃発と経過 - 【改訂版】正義公記〜名門貴族に ... https://kakuyomu.jp/works/16816452219435992138/episodes/16816927859165977230

- 両細川の乱と戦国大和の争乱~大和武士の興亡(10) https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobushi10_ryohosokawanoran

- 「船岡山合戦(1511年)」細川高国VS細川澄元の決戦?足利義澄の急死で高国勝利 https://sengoku-his.com/419

- 船岡山合戦/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11088/

- 戦国から江戸初期にかけての武士の職制 - 裏辺研究所 https://www.uraken.net/military/sonota01.html

- 船岡山の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Funaokayama.html

- 大内義興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%86%85%E7%BE%A9%E8%88%88

- 『細川両家記』永正16年~17年 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/eisho16.html

- 細川の補佐役・三好長慶海を渡る! - BEST TiMES(ベストタイムズ) https://www.kk-bestsellers.com/articles/-/10479/

- 戦国時代を変えた一人の大名の死 - 細川澄元の謎に迫る|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n28d16a8f2fa5

- 大内義興 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/ouchi-yoshioki/

- 戦国の幕開け 名門細川家のややこしい権力争いを和歌の面から見る(2) - らいそく https://raisoku.com/4409

- 「三好政長(宗三)」宗家当主の三好元長を排除した細川晴元の側近 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/610

- 富松城をめぐる戦乱の政治史的背景 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/background.html

- 細川政権 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E6%A8%A9_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 三好氏 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E6%B0%8F

- 三好長慶 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%A5%BD%E9%95%B7%E6%85%B6

- 細川晴元 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/hosokawa-harumoto/

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 戦国乱世の礎となった英雄・三好長慶、今川義元、斉藤道三、織田信秀/ゆかりの世界遺産石見銀山と鉄砲伝来、霊山富士登山、尾張津島天王祭 他 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/04/01/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A%E3%80%80%E4%B9%B1%E4%B8%96%E3%81%AE%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A%E7%AC%AC/

- 三好長慶の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46488/

- 三好三人衆〜三好家三頭政治をわかりやすく解説 - 日本の旅侍 https://www.tabi-samurai-japan.com/story/human/926/