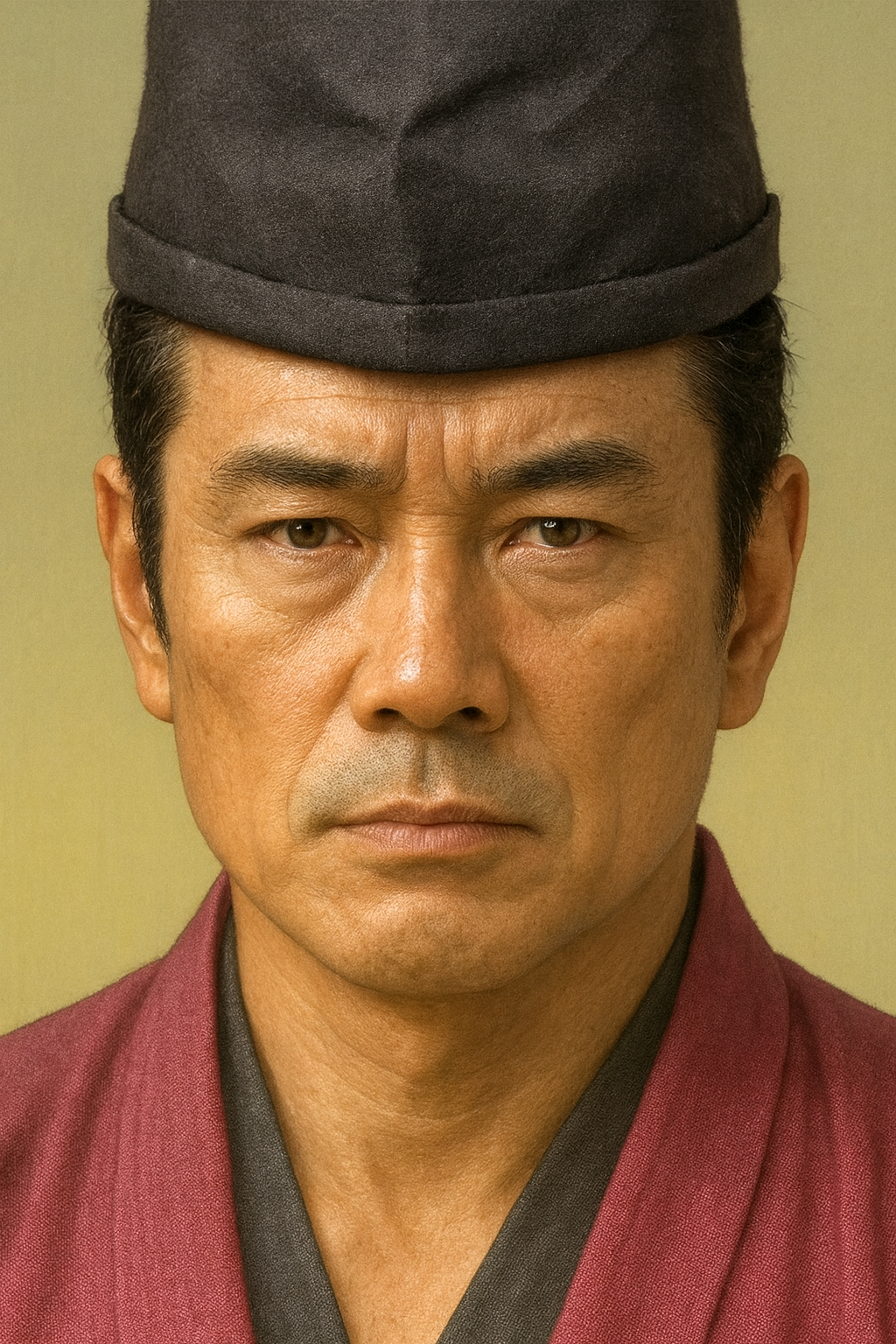

細川義春

細川義春は将軍義稙の側近として活躍したが、明応の政変で失脚し急死。彼の死は細川家の分裂と三好氏台頭の遠因となり、戦国乱世の深化を決定づけた悲劇の武将。

細川義春:将軍への忠誠と戦国への扉を開いた悲劇の生涯

序論:乱世に翻弄された貴公子、細川義春

室町時代後期から戦国時代にかけての日本史は、旧来の権威が失墜し、新たな秩序が模索される激動の時代であった。この転換期の渦中に生まれ、短い生涯を駆け抜けた一人の武将がいる。細川義春(応仁2年/1468年 - 明応3年/1494年)、その人である 1 。

彼は、応仁の乱の戦火の中で生を受け、室町幕府の構造を根底から覆したクーデター「明応の政変」によってその政治生命を絶たれた。管領家に次ぐ名門・阿波細川家の次男として生まれ、一度は他家の養子となるも、兄の早世によって本家の家督を継ぐという、貴種ならではの運命に導かれた。将軍の側近として栄光の頂点を極めながらも、その将軍への忠誠心ゆえに、同族の細川政元が引き起こした政変の奔流に飲み込まれ、失意のうちにわずか27歳で夭折した 3 。

本報告書は、この細川義春の悲劇的な生涯を、現存する史料に基づき多角的に検証するものである。彼の出自と政治的背景、将軍側近としての活動、周辺勢力との軍事衝突、そして彼の運命を決定づけた明応の政変に至る過程を詳細に追跡する。さらに、本報告書は、彼の生涯そのものよりも、彼の死が後世に残した二つの重大な「時限爆弾」―すなわち、息子・細川澄元の存在が引き起こす管領細川家の分裂と、彼自身が阿波で台頭させた三好氏による後の下剋上―こそが、義春の最も重要な歴史的遺産であったことを論証する。彼の短い生涯は、戦国乱世の深化を決定づける、次なる時代の扉を開く引き金となったのである。

第一章:出自と阿波細川家の立場

細川義春という人物を理解するためには、まず彼が属した細川一門、とりわけ阿波守護家の特異な立場を把握する必要がある。彼は生まれながらにして、中央政界と密接に結びついたエリートとしての道を歩むことが運命づけられていた。

第一節:阿波守護家「下屋形」の格式

細川氏は、足利将軍家の一門の中でも斯波氏・畠山氏と並び、室町幕府の最高職である管領を世襲する「三管領」の筆頭格であった 4 。その権勢は、宗家である京兆家(けいちょうけ)を頂点に、阿波、和泉、備中など複数の守護職を世襲する分家が連合体を形成し、幕政に絶大な影響力を行使する構造に支えられていた 5 。

義春が生まれた阿波守護家は、細川頼春の子・詮春を祖とし、代々阿波国(現在の徳島県)の守護を務めた家系である 5 。この家は、数ある分家の中でも「下屋形(しもやかた)」という特別な尊称で呼ばれ、宗家である京兆家に次ぐ高い家格を有していた 7 。この高い格式は、阿波守護家が単なる一地方の支配者ではなく、宗家を支え、時にはその意向に影響を与える中央政界の重要な構成員であったことを示している。義春が若くして将軍の側近として活躍できた背景には、この「下屋形」という家の威光が大きく作用していたことは想像に難くない。

第二節:父・細川成之の時代

義春の父・細川成之(1434-1511)は、応仁・文明の乱(1467-1477)において、宗家の当主・細川勝元を支える東軍の重鎮として活躍した歴戦の武将であった 7 。戦後はその功績により讃岐守護も兼任し、細川一門の中でも重きをなす存在となる 7 。また、武人としてだけでなく、和歌や連歌、書画にも通じた当代一流の文化人としても知られていた 8 。

この偉大な父・成之は、文明10年(1478年)に娘の死を悼んで出家し、道空と号して家督を長男の政之に譲った 7 。一見すると円満な世代交代に見えるが、この直後、家臣団の中から政之の追放を画策する動きが起こるなど、家中は不穏な空気に包まれていた 7 。この事実は、阿波細川家の支配体制が、成之個人の絶大なカリスマと実力によって辛うじて維持されていたことを示唆している。成之が築き上げた政治的資産は、義春のキャリアにとって大きな追い風となった一方で、この不安定な家中の統制という課題は、政之、そして義春の代へと引き継がれることになった。

第三節:備中守護家への養子入り

義春は成之の次男であり、当初は阿波細川家の家督を継ぐ立場にはなかった。文明15年(1483年)頃の記録によれば、彼は備中守護であった細川勝久の養子となっていたことが確認できる 1 。備中守護家もまた、細川一門の有力な分家の一つである 5 。

この養子縁組は、単なる家督相続の問題としてではなく、父・成之による一門内での勢力拡大戦略の一環として理解すべきである。長男の政之に阿波の本家を継がせ、次男の義春に備中守護家を継承させることで、阿波細川家の影響力を一門内に浸透させ、宗家である京兆家に対しても発言力を強化しようとする政治的意図があったと考えられる。この経験を通じて、義春は阿波という本拠地から離れ、より広範な細川一門の力学の中で自らの立場を認識する機会を得た。それは、後に彼が中央政界で活動する上での広い視野を養う一助となった可能性がある。

図表1:細川義春関連人物 系図

|

家系 |

世代 |

人物 |

備考 |

|

足利将軍家 |

9代 |

足利義尚 |

義春が近習として仕える |

|

|

10代 |

足利義稙 |

義春に偏諱を与え、重用する |

|

細川京兆家(宗家) |

当主 |

細川勝元 |

応仁の乱時の宗家当主 |

|

|

当主 |

細川政元 |

勝元の子。義春の政敵。明応の政変を主導 |

|

|

養子 |

細川澄之 |

政元の養子の一人(九条家出身) |

|

|

養子 |

細川澄元 |

政元の養子の一人。 義春の次男 |

|

|

養子 |

細川高国 |

政元の養子の一人(野州家出身) |

|

細川阿波守護家 |

当主 |

細川成之 |

義春の父 。応仁の乱で活躍した名将 |

|

|

嫡男 |

細川政之 |

義春の兄。早世する |

|

|

次男 |

細川義春 |

本報告書の主題。初名は之勝 |

|

|

孫 |

細川之持 |

義春の長男 |

|

|

孫 |

細川澄元 |

義春の次男。後に京兆家の養子となる |

|

細川備中守護家 |

当主 |

細川勝久 |

義春を一時養子 とする |

|

阿波国人 |

|

三好之長 |

義春に登用され、後に台頭する |

第二章:将軍側近としての活動と家督継承

養子として他家を継ぐはずだった義春の運命は、兄の死によって大きく転換する。彼は中央政界にデビューし、将軍の厚い信任を得て、そのキャリアの絶頂期を迎えることになる。

第一節:九代将軍・足利義尚への近侍

備中守護家の養子であった時代、義春(当時は之勝)は中央政界でのキャリアを開始する。文明18年(1486年)、彼は室町幕府に出仕し、9代将軍・足利義尚の近習(側近)の一人となった 3 。翌文明19年(1487年)に将軍・義尚が近江の六角高頼を討伐するために自ら出陣した「鈎(まがり)の陣」では、義春も将軍に随行した。この時の着到状(出陣者名簿)には「細川上総彦九郎」と記されており、上総介の官途を持つ養父・勝久の名代として従軍したことがわかる 3 。

この経験は、義春が単なる地方の守護家の後継者候補に留まらず、幕政の中枢で将軍に直接仕えるエリートであったことを示している。また、名代としての従軍は、次世代の細川一門を担う人材として、実戦の指揮や兵站といった実務経験を積むための重要な機会でもあった。

第二節:兄・政之の急死と阿波守護職の継承

長享2年(1488年)7月、義春の運命を大きく変える出来事が起こる。阿波細川家の家督を継いでいた兄・政之が京都で急死したのである 3 。この予期せぬ事態を受け、養子に出ていた義春が急遽呼び戻され、実家である阿波細川家の家督を継承し、阿波守護に就任した 3 。

この家督継承は、平穏な状況下で行われたものではなかった。当時、父の成之は阿波国内で起こった反乱の後処理のために在国しており、嫡男である政之の葬儀にすら参列できない状況にあった 7 。この事実は、阿波細川家の領国支配が依然として不安定であったことを物語っている。義春は、偉大な父・成之の後見を受けながらも、当主として就任当初から困難な領国経営という課題に直面することになった。

第三節:十代将軍・足利義稙の信任

義尚の死後、新たに10代将軍に就任した足利義稙(よしたね、当初は義材)のもとで、義春の政治的地位は飛躍的に向上する。延徳3年(1491年)6月20日、義春は将軍・義稙からその諱(いみな)の一字である「義」の字を賜り、名を「義春」と改めた 3 。主君から偏諱を授かることは、家臣にとって最高の栄誉であり、特別な主従関係の証であった。その翌日には、将軍自身が義春の邸宅を訪問して饗応を受けるなど、二人の関係は極めて緊密であった 3 。

同年8月、義尚の代から続く六角高頼討伐が再開されると、義春は幕府軍の中核として従軍。陣中で催された歌舞の宴に将軍と共に招かれたり、将軍が一時的に京都へ戻る際に随行したりと、常に義稙の側近くにあってその信任は絶大なものであった 3 。この将軍との強固な結びつきは、義春に大きな権威と栄光をもたらした。しかし、皮肉なことに、この「強すぎる結びつき」こそが、将軍の権力強化を快く思わない管領・細川政元との対立を不可避なものとし、義春を破滅へと導く最大の要因となる。彼の栄光の絶頂は、同時に破滅への序曲でもあったのである。

第三章:伊予侵攻と周辺勢力との角逐

義春の生涯において、彼の軍事行動として記録されているのが伊予国への侵攻である。この戦いは、単なる領土拡大を目的としたものではなく、応仁の乱後も続く西日本の覇権を巡る巨大な対立構造の中で理解する必要がある。

第一節:文明11年(1479年)の伊予出兵

家督を継承する以前の文明11年(1479年)、当時まだ12歳であった義春は、阿波・讃岐の軍勢を率いて伊予国(現在の愛媛県)へ侵攻した 10 。この軍事行動は、若年の義春が主体的に計画したというよりも、父・成之の戦略のもとで行われたと考えるのが妥当である。

しかし、この侵攻は失敗に終わる。伊予守護であった河野教通は、それまで対立していた同族の河野通春と急遽和睦を結び、国人衆の力を結集して細川軍に抵抗した 12 。細川軍は鷺森城や獅子鼻城といった拠点で伊予勢に敗れ、撤退を余儀なくされた 11 。この敗北は、細川氏にとって伊予への影響力拡大の試みが頓挫したことを意味し、敵対勢力である河野氏の結束力と抵抗を軽視していたことを示す結果となった。

第二節:背景にある大内氏との対立

この伊予侵攻を単なる細川氏と河野氏の局地的な紛争として捉えるのは、本質を見誤ることになる。その背後には、当時の西日本における二大勢力、すなわち細川氏と周防の雄・大内氏との間に存在する、瀬戸内海の制海権と日明貿易の利権を巡る深刻な対立があった 13 。

伊予の河野氏は、応仁の乱以前から大内氏と緊密な連携関係にあった 14 。大内氏の当主・大内政弘は、幕府の意向に反してまで河野氏を公然と支援し、過去にも細川方の軍勢を伊予で撃退した実績があった 16 。大内氏にとって、博多を拠点とする日明貿易の航路である瀬戸内海の安全確保は、その経済的基盤を支える生命線であった。そのため、細川氏が阿波・讃岐に加えて伊予まで支配下に置き、瀬戸内海交通を完全に掌握することは、絶対に容認できない事態だったのである 13 。

この観点から見れば、細川義春による伊予侵攻は、事実上「細川氏対大内氏」の代理戦争であったと言える。義春の敗北は、彼個人の軍事的才能の欠如というよりも、この時点において、西日本における大内氏の影響力と、その支援を受けた河野氏の抵抗力が、細川氏の勢力を上回っていたことを示す一つの指標であった。

第四章:明応の政変と義春の凋落

将軍・足利義稙の側近として栄華を極めた義春であったが、その運命は同族の手によって、あまりにも突然に、そして残酷に断ち切られる。戦国時代の幕開けを告げるクーデター「明応の政変」は、彼の政治生命と、そして肉体的な生命をも奪い去った。

第一節:政変前夜の動向

明応2年(1493年)2月、将軍・足利義稙は、長年にわたり内紛を続けていた三管領の一角・畠山氏の問題に介入することを決意する。義稙は、自身が支持する畠山政長に加勢し、その対立相手である畠山義豊を討伐するため、自ら軍を率いて河内国へ出兵した 3 。義春もまた、将軍に最も信頼される武将の一人としてこの幕府軍の中核を担い、主君と運命を共にしていた 3 。これは、彼が将軍の権威回復という中世的な大義に忠実であったことを示す最後の輝きであった。

第二節:細川政元によるクーデター

しかし、将軍と幕府の主力部隊が京都を留守にしたこの好機を、管領・細川政元は見逃さなかった。同年4月、政元は京都で突如クーデターを決行。前将軍・義澄(義稙の従兄弟)を新たな将軍として擁立し、幕府の実権を掌握したのである 3 。これが、室町幕府の権威を決定的に失墜させ、戦国時代の到来を告げたとされる「明応の政変」である。

義春にとって最大の悲劇は、この謀反の首謀者が、赤松氏や山名氏といった他の敵対勢力ではなく、同じ細川一門の宗家当主である政元であったことだ。政元の狙いは、将軍主導の政治を排除し、管領家である自らが幕政を完全にコントロールすることにあった 19 。この政変は、単なる権力闘争に留まらず、細川一族内部の深刻な亀裂が、幕府全体を巻き込む形で爆発した事件であった。

第三節:京への敗走と失意の帰国

河内国の誉田城で政変の報に接した義春ら将軍方の諸将は、完全に不意を突かれた。京都が制圧され、後方が断たれたことで軍は総崩れとなり、将軍を支持した畠山政長は自害に追い込まれた 19 。義春は閏4月5日、わずか20騎にも満たない手勢と共に、命からがら京都へと逃げ帰った 3 。

しかし、もはや京都に彼の居場所はなかった。彼の権力の源泉であった将軍・義稙は捕らえられ、幽閉された 19 。義春は、新政権下で政治的に生き残る道を模索し、首都圏の軍事・警察権を掌握する山城守護の地位を望んだが、新政権を主導する伊勢氏らとの競合に敗れ、その望みは絶たれた 3 。旧体制の重鎮であった義春に、新政権が重要な役職を与えるはずもなかったのである。

再起の望みを完全に断たれた義春は、明応3年(1494年)11月、幕府の許可を得ないまま、失意のうちに本国である阿波へと帰国した 3 。これは、中央政界からの完全な脱落を意味すると同時に、政元への恭順を拒否する最後の意地でもあった。そして、そのわずか1ヶ月後の同年12月21日、義春は急死する 1 。享年27。その死因は史料に明記されていないが、栄光の頂点からのあまりにも急激な転落がもたらした心労と絶望が、彼の短い生涯をさらに縮めたことは想像に難くない。彼の死は、明応の政変という時代の大きなうねりの中で、旧体制と共に葬り去られた、最初のそして最も象徴的な犠牲者の一人であったことを物語っている。

第五章:阿波国における統治と後世への布石

義春の生涯は短く、その治世も数年に過ぎなかった。しかし、彼が阿波国で行った統治政策は、意図せずして、その後の戦国史を大きく左右する二つの潮流を生み出すことになる。

第一節:在地国人・三好之長の登用

義春が阿波守護として直面した課題の一つに、領国支配の安定化があった。当時の守護大名の領国支配は、宗家から派遣された直属の家臣である「内衆」と、その土地に根を張る「在地国人」との力の均衡の上に成り立っていた。兄・政之の代から続く家中の不穏な動きを踏まえ、義春は内衆の力を牽制し、自らの支配基盤を固める必要性を感じていた 1 。

そのために彼が取った策が、三好之長(みよしゆきなが)に代表される阿波の在地国人衆を積極的に登用することであった 1 。三好氏は、阿波国西部の三好郡を本拠とする有力な国人であり、その軍事力は侮れないものがあった 20 。義春は彼らを重用することで、内衆の力を相対的に弱め、阿波国内における自身の支配力を強化しようとしたのである。この政策は、短期的には領国経営の安定に寄与したと考えられる。しかし、長期的に見れば、この政策こそが、守護家の権力を内部から侵食する勢力を、守護家自身の手で育て上げるという、歴史の皮肉な結末を招くことになる。三好氏に阿波細川家の家政と軍事の中核を担う機会を与えたこの決断が、後の三好氏による下剋上、ひいては「三好政権」の樹立へと繋がる遠い源流となったのである 22 。

第二節:両細川家の亀裂

義春による在地国人衆の重用は、もう一つの深刻な問題を引き起こした。それは、宗家である京兆家との関係悪化である。京兆家から派遣された内衆の権限が侵されることは、宗家の権威に対する直接的な挑戦と受け取られかねない行為であった。義春のこの自立的な領国経営方針は、京兆家と阿波守護家の間に、目に見えない深刻な亀裂を生じさせたのである 1 。

この両細川家の緊張関係こそが、義春の死後、細川政元が義春の次男である澄元をあえて養子に迎えるという、一見すると不可解な行動の背景にある。政元にとって、澄元を養子にすることは、自立性を強める阿波守護家を京兆家のコントロール下に再び組み込むと同時に、三好之長が率いる阿波の強力な軍事力を自らの手駒として掌握するという、二重の政治的狙いがあった 1 。義春が領国統治のために蒔いた「在地勢力登用」という種は、結果として宗家との「亀裂」を生み、その亀裂を埋めるための「政略養子」という形で、息子・澄元を巡る巨大な政争へと発展していくのである。

結論:早世した当主が遺した「時限爆弾」

細川義春の27年の生涯は、将軍への忠誠という中世的な価値観を最後まで貫いた武将が、実力主義と下剋上という戦国時代の新たな論理によって無慈悲に淘汰される、まさに時代の転換点を象徴する悲劇であった。彼自身の治世における功績は、記録上多くを見出すことはできない。しかし、彼の歴史的重要性は、彼が成し遂げたことよりも、むしろ彼の早すぎる死が残した「権力の空白」と「人間関係の歪み」の中にこそ見出される。

第一に、彼が遺した二人の息子、之持と澄元の存在である 1 。特に、父が築いた宗家との亀裂を背景に、細川政元の養子となった次男・澄元は 1 、政元の死後、他の養子である細川高国や澄之と「永正の錯乱」と呼ばれる壮絶な家督争いを繰り広げた 24 。この内乱は、三管領筆頭として幕府を支えてきた細川京兆家の権威を完全に失墜させ、畿内を長期の戦乱状態に陥れた。義春の存在と彼の統治政策がなければ、澄元が政争の具となることもなく、この破滅的な内乱も起こり得なかったであろう。

第二に、彼が阿波で重用した三好之長の台頭である 1 。之長は、義春の息子・澄元を擁して中央政界に進出し、その後の三好氏隆盛の礎を築いた。義春の現実的な領国経営策が、結果として主家を凌駕し、ついには滅ぼすに至る勢力を育て上げたのである。

結論として、細川義春は、その意図とは全く関わりなく、自身の死後に爆発する二つの巨大な「時限爆弾」を戦国史に残した人物と言える。彼は、将軍側近として輝かしい未来を目前にしながらも、それを自らの手で築くことは叶わなかった。しかし、彼の悲劇的な死と、彼が遺した複雑な人間関係こそが、細川家の分裂と戦国乱世のさらなる深化という、次の時代の幕を開ける直接的な引き金となったのである。彼は、戦国という激流の中で、次代の巨大な渦を生み出して消えていった、極めて重要な転換点上の人物として記憶されるべきである。

付録:細川義春 生涯年表

|

年号(西暦) |

年齢 |

出来事 |

典拠 |

|

応仁2年(1468) |

1歳 |

細川成之の次男として誕生。初名は之勝。 |

1 |

|

文明11年(1479) |

12歳 |

阿波・讃岐の軍勢を率いて伊予に侵攻するも、河野氏に敗北。 |

10 |

|

文明15年(1483)頃 |

16歳 |

備中守護・細川勝久の養子となる。 |

3 |

|

文明18年(1486) |

19歳 |

幕府に出仕し、9代将軍・足利義尚の近習となる。 |

3 |

|

長享2年(1488) |

21歳 |

兄・政之の急死に伴い、実家に戻り阿波細川家の家督を継承。 |

3 |

|

延徳元年(1489) |

22歳 |

次男・澄元が誕生。 |

5 |

|

延徳3年(1491) |

24歳 |

10代将軍・足利義稙より偏諱を受け「義春」と改名。六角高頼討伐に従軍。 |

3 |

|

明応2年(1493) |

26歳 |

将軍・義稙に従い河内へ出兵。4月、細川政元が「明応の政変」を起こす。閏4月、京都へ敗走。 |

3 |

|

明応3年(1494) |

27歳 |

11月、幕府の許可なく阿波へ帰国。12月21日、死去。戒名は休祥院心岩道仙。 |

1 |

引用文献

- 細川義春 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E6%98%A5

- 細川義春(ほそかわ よしはる)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E7%BE%A9%E6%98%A5-1108056

- 細川義春 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HosokawaYoshiharu.html

- 1 細川家Ⅰ 阿波を本拠にした守護大名、室町幕府の三管領に【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=tNg49ws-fzo

- 管領細川家とその一族 - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/kanrei-hosokawa

- 三河から来讃した細川氏 - ビジネス香川 https://www.bk-web.jp/post.php?id=2130

- 細川成之はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%88%90%E4%B9%8B

- もうひとつの細川成之画像 - 徳島県立博物館 https://museum.bunmori.tokushima.jp/hasegawa/manyu/shigeyuki.htm

- 細川成之像(模本) - 京都大学貴重資料デジタルアーカイブ https://rmda.kulib.kyoto-u.ac.jp/item/rb00033857

- 伊予 高穴城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/iyo/takana-jyo/

- 周布郡 http://dayzi.com/zisyo/suhu.html

- 河野教通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E6%95%99%E9%80%9A

- 【応仁の乱と大内氏】 - ADEAC https://adeac.jp/kudamatsu-city/text-list/d100010/ht020260

- 大内氏の隆盛 https://ouchi-culture.com/discover/discover-241/

- 大内教弘 http://clayon.sakura.ne.jp/sblo_files/y-densho/image/rekidai05.pdf

- 大内政弘 http://clayon.sakura.ne.jp/sblo_files/y-densho/image/rekidai06.pdf

- 細川政元(ホソカワマサモト)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83-133265

- 明応の政変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E5%BF%9C%E3%81%AE%E6%94%BF%E5%A4%89

- 「明応の政変(1493年)」細川政元が将軍・足利義稙を廃して義澄を擁立。戦国時代の始まり? https://sengoku-his.com/30

- Q.古文書「飯尾常連奉書」は、以前展示されていた実物と・・・(082号QandA) - 徳島県立博物館 https://museum.bunmori.tokushima.jp/museum_documents/museumnews/mnews082/082_7_qa.html

- 四国の守護代・国人 - よっちゃんの文明論 - SSブログ https://yottyan.blog.ss-blog.jp/2021-12-30

- 三好長慶の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46488/

- 信長に先んじた天下人「三好長慶」 | 徳島県観光情報サイト阿波ナビ https://www.awanavi.jp/archives/19522

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 細川澄元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%BE%84%E5%85%83