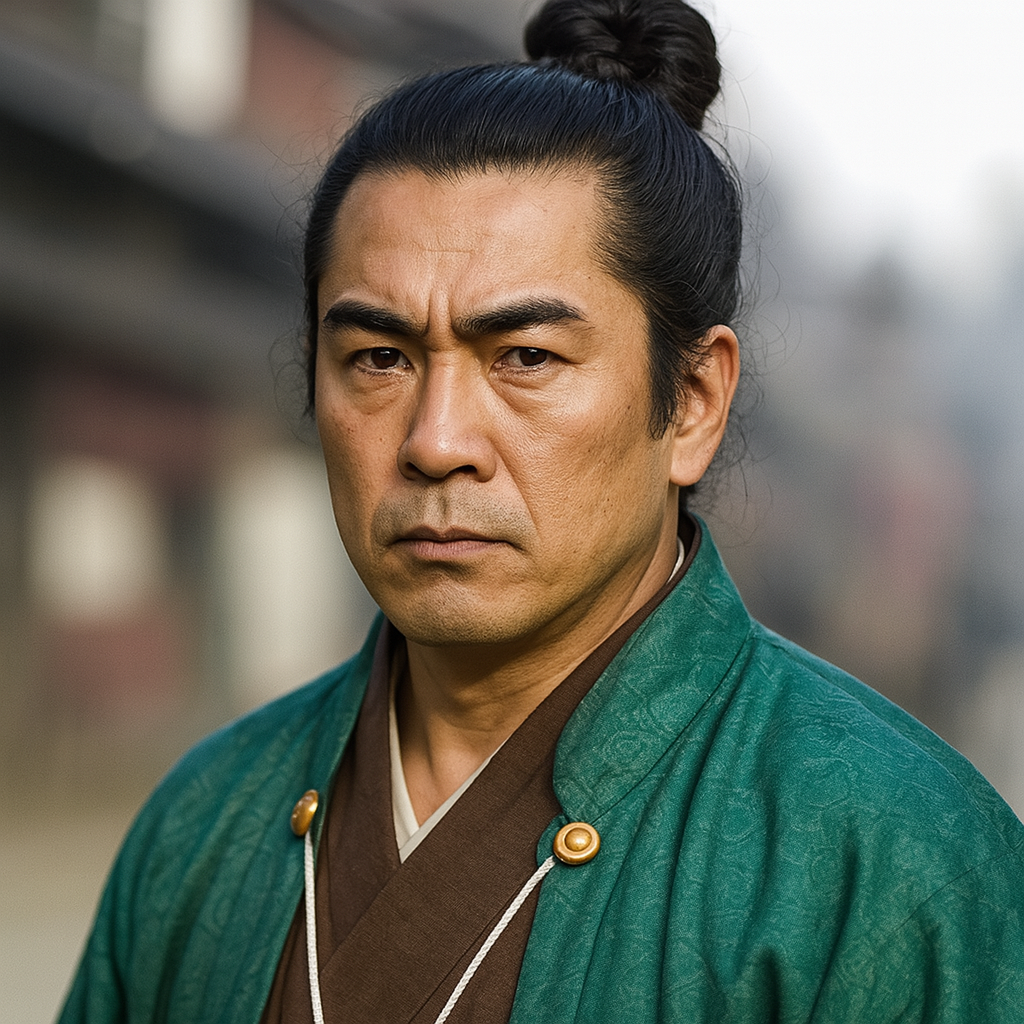

結城忠正

結城忠正は松永久秀の重臣。当初キリスト教を弾圧したが、宣教師ロレンソに感化され受洗。畿内初のキリシタン武将「アンリケ」となり、信仰を広めた。

戦国畿内の信仰と権力:武将キリシタン結城忠正の生涯に関する総合的研究

序章:謎多き武将、結城忠正 — 畿内における信仰と権力の交差点

戦国時代の日本は、下剋上の嵐が吹き荒れる政治的動乱期であったと同時に、西洋からもたらされた新たな思想、すなわちキリスト教と劇的な出会いを果たした時代でもあった。この激動の時代、主君・松永久秀と共に権謀術数の渦中に身を置きながら、日本初期キリスト教史において極めて重要な役割を担った一人の武将が存在する。その名は結城忠正(ゆうき ただまさ)。彼の生涯は、16世紀畿内の政治、宗教、文化の複雑な力学を映し出す、まさに時代の縮図であった。

一般に結城忠正は、「松永久秀の家臣で、当初は主君の命によりキリスト教を弾圧したが、日本人宣教師ロレンソに感化され、間もなく受洗。畿内の有力なキリスト教保護者となった」人物として知られている 1 。しかし、この簡潔な人物像の背後には、彼の出自を巡る複雑な学術論争、劇的な回心の思想的背景、そして一流の剣豪としての一面など、数多くの未解明な点が横たわっている。本報告書は、現存する史料を丹念に読み解き、最新の研究成果を渉猟することで、これらの謎に迫り、結城忠正という多面的な人物の実像を立体的に再構築する試みである。

第一章:出自の錯綜 — 室町幕府奉公衆・結城氏の系譜と論争

結城忠正の人物像を理解する上で、最も根幹的かつ複雑な問題が、彼の「出自」である。彼は一体何者であったのか。この問いを解き明かすことは、彼が戦国乱世において果たした役割を正しく位置づけるための不可欠な第一歩となる。なお、鎌倉時代に活躍した結城朝光 2 や、徳川家康の次男である結城秀康 3 は、本稿で扱う戦国期の結城忠正とは時代も家系も異なる別人であり、混同を避ける必要がある。

1.1 前提知識:室町幕府奉公衆としての結城氏

結城忠正の出自を論じる上で、まず理解すべきは室町幕府の直属親衛隊ともいえる軍事組織「奉公衆」の存在である。奉公衆は、将軍家に直接仕えるエリート武士団であり、その中でも結城氏は一番衆、二番衆、五番衆の三家に分かれるほどの有力な家門であった 4 。

特に重要なのが、二番衆に属した結城氏である。この家系は、室町幕府三代将軍・足利義満の寵臣で山城守護を務めた結城満藤の嫡流子孫とされ、代々「十郎」から「勘解由左衛門尉(かでのこうじさえもんのじょう)」、そして「越後守(えちごのかみ)」へと至る官途を世襲し、御所の造営などを担う作事奉行を家職とする、名門中の名門であった 4 。忠正の出自論争は、この奉公衆結城氏、とりわけ嫡流である二番衆家との関係を巡って展開されることになる。

1.2 学術論争①:木下聡氏による「結城国縁=忠正」説

長らく謎に包まれていた結城忠正の出自に大きな光を当てたのが、木下聡氏による研究である。木下氏は、忠正がこの奉公衆結城氏の系譜に連なる人物であることを突き止め、さらに踏み込んで「結城忠正は、奉公衆二番衆家の当主であった結城国縁(ゆうき くにより)と同一人物である」という画期的な説を提唱した 4 。

その論拠は複数ある。第一に、二番衆家当主・結城国縁の活動記録が天文年間(1532-1555年)の後期に史料から見えなくなること。第二に、それと入れ替わるようにして、結城忠正という人物が歴史の表舞台に登場すること。第三に、忠正の子である孫七郎が、後に二番衆家の者が名乗る官途である「左衛門尉」を称していること。そして第四に、忠正自身も公家・山科言継の日記『言継卿記』の天文22年(1553年)閏1月1日条において、二番衆家の伝統的な受領名である「結城越後入道」として一度だけ記録されていることである 4 。これらの状況証拠を繋ぎ合わせ、木下氏は国縁が名を忠正と改め、松永久秀の配下として活動したと結論付けたのである。

1.3 学術論争②:馬部隆弘氏による木下説への反論と新解釈

木下氏の「国縁=忠正」説は大きな影響を与えたが、近年、馬部隆弘氏が新たな史料解釈に基づき、この説を覆す研究を発表した 4 。馬部氏の研究の核心は、『万松院殿穴太記』などの史料から、結城国縁が天文14年(1545年)から15年にかけて死去していたことを特定した点にある 4 。これにより、国縁と忠正が同一人物である可能性は否定され、忠正の出自は再び謎に包まれることとなった。

馬部氏は、国縁の死後、その弟で五番衆家を継いでいた七郎貞胤が二番衆家を継承したと分析。一方、忠正はどの奉公衆の家系にも明確に位置づけることはできないものの、奉公衆の一員としては認知されていた人物であるとする 4 。そして、忠正が将軍・足利義輝から離れて三好・松永方に接近したため、義輝がそれに対抗する形で、別の人物である結城信守を五番衆家の当主に擁立したのではないか、という畿内における複雑な政治力学を推測している 4 。

また、忠正が一度だけ「越後入道」と呼ばれた点についても、馬部氏は、日記の筆者である山科言継の単純な誤解であったか、あるいは忠正が将軍から離反した際に、自らの正統性を示すために二番衆嫡流の受領名を一時的に「僭称」した可能性を指摘している 4 。

1.4 考察:忠正の出自に関する現時点での見解

馬部氏の研究により、忠正の出自は再び振り出しに戻った感がある。しかし、複数の史料から確実視できることもある。それは、忠正が決して無名の出自の低い人物ではなかったという点である。彼が弘治2年(1556年)に幕府の重要事業である御所の修理奉行を務めている事実 4 や、妻が堂上公家である勧修寺尹豊(かじゅうじ ただとよ)の娘であったこと 4 は、彼が幕府や公家社会においても一定の地位と人脈を持つ、相応の家格の人物であったことを強く示唆している。

この点を踏まえると、忠正が持つ「二重のアイデンティティ」こそが、彼の戦国時代における価値の源泉であった可能性が浮かび上がる。すなわち、彼は室町幕府に連なる「奉公衆」としての伝統的な権威と家格を持ちながら、同時に畿内の新興実力者である「松永久秀の重臣」という現実的な権力基盤をも併せ持つ、稀有な存在であった。この二重性ゆえに、彼は幕府と松永氏、あるいはその他の勢力との間を繋ぐパイプ役として重宝され、外交交渉やキリスト教の是非を問うような機微な任務を任されたのではないだろうか。彼の出自を巡る論争は、単なる系図上の問題に留まらず、戦国畿内の複雑な権力構造の中で彼がいかに戦略的に立ち回り、自らの価値を高めていったかを解き明かす鍵となるのである。

第二章:松永久秀の腹心 — 権謀術数の渦中で

出自の謎は深いが、結城忠正が歴史の表舞台で本格的に活動を始めるのは、畿内の覇者・三好長慶、そしてその家宰から戦国大名へと成り上がった松永久秀の配下としてである。彼は単なる武将としてだけでなく、主君の腹心として、政治・外交の領域でも重要な役割を果たした。

2.1 三好・松永政権下での役割

史料によれば、忠正は元々、幕府の政所執事であった伊勢貞孝の使者として三好氏と接触しており、その後、三好長慶に仕え、永禄年間(1558-1570年)の初め頃から、その重臣である松永久秀に属するようになったとされている 5 。宣教師ルイス・フロイスの記録をはじめ、複数の史料が彼を「松永久秀の重臣」「重鎮」と記しており 4 、彼が久秀の家臣団の中でも中枢に近い、信頼された立場にあったことは間違いない。

彼の具体的な活動としては、永禄3年(1560年)に久秀が大和国宇陀郡に侵攻した際、今村慶満と共に現地の国人・沢氏との交渉にあたり、沢城を無血開城させた記録が残っている 5 。また、永禄11年(1568年)に織田信長が足利義昭を奉じて上洛した後は、信長の命を受けて大和国の有力国人である柳生氏の調略を担当するなど、その交渉能力と政治的手腕を遺憾なく発揮している 5 。これらの活動は、彼が単なる武辺者ではなく、主君の意を汲んで複雑な政治工作を遂行できる、知的な武将であったことを物語っている。

2.2 永禄の変と忠正の動揺

永禄8年(1565年)5月、松永久秀とその子・久通、そして三好三人衆が共謀し、将軍・足利義輝を御所で殺害するという、日本史上未曾有の事件が発生する(永禄の変)。この時、忠正はどのような立場にあったのか。

ルイス・フロイスが事件直後に記した書簡の中に、極めて示唆に富む記述がある。それによれば、事件の報に接した宣教師たちが不安に駆られる中、「弾正殿(松永久秀)の重臣である某キリシタンの貴人」が現れ、こう語ったという。「己れの主君の心を知っていると思っていたが、この度の一件では判らない」 7 。この「キリシタンの貴人」は、状況から見て結城忠正その人であった可能性が極めて高い。

この言葉は、忠正の内心の激しい動揺を如実に示している。幕府奉公衆の家系に連なる彼にとって、将軍は絶対的な主君であり、その殺害は武士社会の秩序と価値観を根底から覆す暴挙であった。自らが仕える直接の主君・松永久秀が、武士の最高権威である将軍を弑逆したという事実は、忠正が拠って立つ二つの忠誠(将軍への忠誠と久秀への忠誠)が破綻した瞬間であった。この既存の価値観が崩壊する絶望的な体験は、事件の2年前に新たな精神的支柱を得ていた彼にとって、その信仰をさらに深化させる決定的な契機となった可能性がある。現世の権力構造の無常さと罪深さを目の当たりにした忠正は、これ以降、単に個人的な救いを求める信徒から、現世の秩序を超えた普遍的な神の教えを広め、守る「キリシタンの庇護者」へと、その役割を昇華させていったと考えられるのである。

第三章:劇的な回心 — 迫害者から畿内キリスト教の礎へ

結城忠正の生涯における最大の転機は、キリスト教との出会いである。彼は当初、その弾圧の先鋒に立ちながら、一転して畿内における最も熱心な信徒、そして有力な庇護者となった。その劇的な回心の過程は、戦国時代の日本人が西洋の思想といかに向き合ったかを示す象徴的な出来事であった。

3.1 弾圧の先鋒として

永禄3年(1560年)、イエズス会宣教師ガスパル・ヴィレラは、将軍・足利義輝と畿内の実力者・三好長慶から布教の允許状を得て、京都での活動を本格化させた 5 。しかし、新たな宗教の拡大は、比叡山延暦寺をはじめとする伝統的な仏教勢力の激しい反発を招いた。彼らからの訴えを受けた松永久秀は、当初キリスト教の追放を検討し、その是非を調査・審議するよう命じた 5 。

この重大な任務を任されたのが、結城忠正と、当代随一の儒学者として知られた清原枝賢(きよはらのしげかた)であった 5 。久秀が武力による排除ではなく、家臣団きっての知性派である忠正と、学問の権威である清原に審議を委ねたという事実は、彼がこの問題を単なる宗教対立ではなく、思想的・論理的な検証の対象と捉えていたことを示唆している。こうして忠正は、キリスト教を断罪するための弾圧者として、その歴史に関わることになった。

3.2 運命の宗論:ロレンソ了斎との対峙

忠正と清原の前に審問の相手として現れたのは、一人の日本人修道士であった。彼の名はロレンソ了斎。元は肥前国出身の、ほぼ全盲の琵琶法師であったが、天文20年(1551年)に山口でフランシスコ・ザビエル本人と出会い、洗礼を受けた最初の日本人修道士の一人である 14 。彼は盲目であったが、琵琶法師として培った弁舌の才と記憶力、そして仏教や神道に関する深い知識を併せ持っていた 16 。その知識を駆使し、日本の思想や言葉を用いてキリスト教の教義を説く彼の説教は、多くの人々の心を捉えた 18 。

永禄6年(1563年)、大和国で、忠正、清原枝賢、そして後に高山右近の父となる高山友照らと、ロレンソ了斎との間で宗論が行われた。『フロイス日本史』によれば、当初、忠正らはロレンソを嘲笑し、悪意に満ちた態度で論戦を挑んだという 12 。しかし、数日間にわたる議論の末、ロレンソが展開する論理的で明快な教えに、彼らは次第に感銘を受け、心を動かされていった 12 。

この宗論の核心にあったのは、単なる神の存在証明に留まらない、より根源的な思想的対立であったと考えられる。当時の日本の主要な宗教観、特に禅宗などでは、人の死は「無」に帰すものであり、霊魂の不滅は明確に否定されていた 21 。これに対し、キリスト教は「理性的霊魂の不滅」と、それに基づく「最後の審判」、すなわち生前の行いに対する賞罰が来世で与えられるという教義を根幹に据えていた。ロレンソは、この霊魂不滅の思想を、戦国乱世の無常、すなわち善人が必ずしも報われず、悪人が栄える現世の不条理に対する、明快な「解答」として提示したのである。忠正や清原のような学問に通じた知識人にとって、これは感情的な救いの話ではなく、知的な挑戦であった。彼らの回心は、既存の世界観では説明しきれなかった問いに対し、キリスト教の教義が提供した論理的な整合性に、知的に屈服した結果であった可能性が高い。この宗論は、戦国日本の知識人が西洋の論理体系と本格的に対峙し、それを受容した画期的な事件として評価できる。

3.3 洗礼、そして「アンリケ」の誕生

ロレンソとの宗論を経て、忠正と清原枝賢はキリスト教を排斥するどころか、自らがその信徒となることを決意した。彼らはただちに堺にいた宣教師ガスパル・ヴィレラを招き、教えを受けた後、洗礼を受けた 6 。

この時、結城忠正が授かった洗礼名は「アンリケ (Henrique)」であった 6 。これは、畿内における最初のキリシタン武将の誕生を意味する、歴史的な瞬間であった 5 。弾圧の先鋒であった人物が、その最も有力な庇護者へと生まれ変わったのである。

第四章:信仰の伝播 — 結城一族と畿内キリシタン・ネットワーク

結城アンリケ忠正の改宗は、彼一人の信仰に留まらなかった。それは燎原の火のごとく彼の一族、そして家臣団へと広がり、畿内における一大キリシタン・ネットワークを形成する原動力となった。

4.1 家族と一族の改宗

忠正の信仰は、まず最も身近な家族に受け継がれた。

- 長男・結城左衛門尉アンタン : 忠正の長男である左衛門尉は、父とほぼ同時に洗礼を受け、「アンタン (Antão、アントニオのポルトガル語形)」の洗礼名を授かった 6 。彼は三好長慶の家臣として河内国(現在の大阪府東部)の砂(いさご)の城(または寺内)を拠点としており 25 、父の信仰を熱心に受け継いだ。ロレンソ了斎を自らの領地に招き、家臣たちに受洗を勧めるなど、河内におけるキリスト教布教の先駆者となった 6 。しかし、その活動は反対派の憎悪を買い、永禄8年(1565年)、わずか32歳で毒殺されるという悲劇的な最期を遂げた 6 。

- 孫・結城ジョアン : アンタンの死後、その息子、すなわち忠正の孫であるジョアンが幼くして後を継いだ。彼は父の遺志を継ぎ、河内岡山城主として熱心なキリシタンとなり、領内の統治にあたった 6 。彼の治世下で岡山城下は領民のほとんどがキリシタンとなり、美しい教会が建設され、信仰の共同体として栄えたと記録されている 25 。

- 甥・結城弥平次ジョルジ : 忠正の甥にあたる弥平次も、永禄7年(1564年)に「ジョルジ (Jorge)」の洗礼名を受けて入信した 29 。彼は若き城主となった従甥ジョアンの有能な後見人としてその統治を支え、また京都に建設された「南蛮寺」にも多大な協力をするなど、結城一族の信仰を支える重要な役割を果たした 6 。

4.2 畿内におけるキリシタン・ネットワークの形成

忠正の感化力は、自身の一族だけに留まらなかった。彼の熱心な働きかけと、ロレンソ了斎の説教により、主君・三好長慶の居城であった飯盛城(いいもりやまじょう)において、三好氏配下の武将や家臣たち73名が一挙に集団で洗礼を受けるという、日本布教史上でも特筆すべき出来事が起こった 6 。

この時、後に著名なキリシタン大名となる高山友照(洗礼名ダリオ、高山右近の父)や、河内の有力国人であった三箇頼照(みつが よりてる、洗礼名サンチョ)らも洗礼を受けている 19 。忠正の改宗が、畿内におけるキリシタン武将の爆発的な増加の、まさに起爆剤となったのである。

これらの事実は、単に信者が増えたという以上の意味を持つ。戦国時代の武士たちは、地縁や血縁、そして主従関係といった旧来の共同体(「惣」)によって強く結びつけられていた。しかし、忠正とその一族が形成した「信徒だけの村落」 25 や、永禄9年(1566年)の降誕祭に、互いに敵対する軍勢に属していたキリシタン武士たちが、その立場を超えて堺の教会に共に集い、信仰の祭典を祝ったという記録 32 は、新たな共同体の誕生を示している。それは、世俗の主従関係や敵対関係をも乗り越える、「信仰」を絆とした新しい「惣」であった。結城忠正は、その改宗と庇護活動を通じて、この新しい共同体の創設者であり、その中心的な結節点として機能した。彼の歴史的意義は、信仰を基盤とした新たな社会秩序の可能性を、戦乱の畿内に提示した点にこそ見出されるのである。

表:結城忠正を中心とする畿内キリシタン・ネットワーク

|

人物名 |

忠正との関係 |

洗礼名 |

主な活動・意義 |

典拠史料 |

|

結城忠正 |

本人 |

アンリケ |

畿内初の武家キリシタン。弾圧者から庇護者に転じ、畿内キリシタン網の中核となる。 |

11 |

|

結城左衛門尉 |

長男 |

アンタン |

河内砂の城主。父と共に改宗し、河内布教の先駆けとなるが、反対派に毒殺される。 |

6 |

|

結城ジョアン |

孫 |

ジョアン |

河内岡山城主。領内をキリシタン化し、教会を建設。高山右近とも親交があった。 |

25 |

|

結城弥平次 |

甥 |

ジョルジ |

甥ジョアンの後見人。京都の南蛮寺建設にも尽力した、活動的なキリシタン。 |

29 |

|

高山友照 |

宗論の同志 |

ダリオ |

当初は反対派だったが忠正らと共に改宗。高山右近の父。 |

10 |

|

清原枝賢 |

宗論の同志 |

(不明) |

当代随一の学者。忠正と共にロレンソに論駁を試み、共に入信した。 |

6 |

|

三箇頼照 |

忠正の影響下で改宗 |

サンチョ |

河内の有力国人。忠正らの影響で改宗し、熱心なキリシタン領主となる。 |

25 |

第五章:文武両道の体現者 — 剣と学問

結城忠正は、信仰心篤いキリシタン武将であったと同時に、高い教養と優れた武芸を身につけた、まさに文武両道の体現者であった。彼の人物像を深く理解するためには、信仰以外の側面にも光を当てる必要がある。

5.1 学問と知性

ルイス・フロイスは、その著書『日本史』の中で、忠正を「学問・交霊術に優れて」いたと高く評価している 5 。彼がキリスト教の審議役に抜擢されたことや、当代随一の学者であった清原枝賢と行動を共にし、知的な議論の末に改宗に至った経緯 5 は、この評価を裏付けている。彼のキリスト教への関心は、単なる現世利益や感情的な救いを求めるものではなく、真理を探究しようとする知的好奇心に根差すものであったことがうかがえる。

5.2 剣豪としての顔:柳生新陰流との関わり

フロイスはまた、忠正を「偉大な剣術家であった」とも記している 5 。この評価は単なる賛辞ではなく、具体的な逸話によって裏付けられている。その証拠は、剣豪一族として名高い柳生家に伝わる口伝書『柳生連也自筆相伝書』の中に残されている 5 。

この口伝書によれば、新陰流の流祖・上泉信綱の教えには本来なかった「左太刀(ひだりだち)」と呼ばれる特殊な構え・技法を、柳生新陰流の継承者である柳生宗厳(後の石舟斎)に伝授したのが、当時松永久秀に仕えていた「結城進斎(ゆうき しんさい)」であったと記されている 5 。「進斎」は忠正の号であり、この記述は彼が、新陰流という一大流派の正統な継承者に対して新たな技法を伝えるほど、独自かつ高度な剣技を体得していたことを示している 8 。

この「左太刀」の伝授という逸話は、彼の生き方を象徴しているようにも見える。既存の伝統(柳生新陰流)に対して、外部から異質な要素(忠正の剣技)がもたらされ、それが受容されることで新たな価値が生まれる。この構造は、日本の伝統的な思想(仏教・儒教)を持つ彼が、外部の思想(キリスト教)と出会い、それを知的に受容・統合して「キリシタン武将」という新たな生き方を創造した、彼の宗教的生涯と見事に重なる。忠正は、剣の道においても、信仰の道においても、既存の枠に囚われることなく、優れたものを柔軟に取り入れ統合する、融合的な精神の持ち主であった。

終章:歴史の舞台からの静かな退場と、その遺産

畿内を舞台に、武将として、そしてキリシタンとして鮮烈な足跡を残した結城忠正であったが、その最期は謎に包まれている。彼の活動は、ある時点を境に史料から忽然と姿を消すのである。

6.1 史料からの消失

結城忠正の活動が一次史料で確認できる最後は、元亀2年(1571年)2月のことである。この時、主君・松永久秀が、長らく中断していた興福寺の薪能を再興させており、忠正はその費用徴収などを担当する奉行の一人として名を連ねている 5 。

しかし、この記録を最後に、彼の名は歴史の表舞台から完全に消え去る。特に決定的なのは、天正5年(1577年)、主君・松永久秀が織田信長に最後の反旗を翻し、居城である信貴山城で壮絶な最期を遂げた際 3 、その家臣団の中に忠正の名が見当たらないことである。これらの状況から、忠正は主君の滅亡に先立ち、元亀年間(1570-1573年)のいずれかの時点で病死したか、あるいは何らかの理由で一線を退き、静かにこの世を去った可能性が極めて高いと結論づけられる 4 。

6.2 結城忠正の歴史的意義と後世への影響

結城忠正の生涯は、戦国時代の転換期を象徴するものであった。彼の歴史的意義は、以下の三つの側面から多角的に評価することができる。第一に、複雑な出自と立場を巧みに利用し、権力の中枢で活躍した 政治家・武将 として。第二に、既存の価値観に安住せず、知的な探求の果てに新たな信仰を受け入れた 求道者 として。そして第三に、自らの信仰を家族や同僚に広め、畿内におけるキリスト教共同体の礎を築いた 伝道者・庇護者 としてである。

彼の肉体は歴史の舞台から静かに消えたが、その遺産は確かに後世へと受け継がれた。息子アンタン、孫ジョアン、甥ジョルジらによって守り育てられた信仰の灯は、河内の地でしばらくの間、力強く燃え続けた。彼らが築いたキリシタン共同体は、やがて来る豊臣秀吉による伴天連追放令や、江戸幕府による禁教・弾圧の時代を迎えるまで、畿内キリスト教史の重要な一翼を担い続けたのである。結城忠正という一人の武将が残した最も大きな遺産は、戦場での武功以上に、この困難な時代を生き抜いた信仰の系譜の中にこそ見出されるべきであろう。

引用文献

- 『信長の野望・創造パワーアップキット』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data.cgi?equal23=17;target=68;max=1947;print=25;p=1

- 結城朝光 ゆうき ともみつ - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/yuuki-tomomitsu

- 松永久秀の武将・歴史人年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/79635/

- 結城忠正の出自について - 志末与志著『怪獣宇宙MONSTER SPACE』 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/chusei-roots

- 結城忠正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%BF%A0%E6%AD%A3

- 【 「 河内キリシタン 」 の 人物 整理 】 | 高山右近研究室のブログ https://ameblo.jp/ukon-takayama/entry-12189920309.html

- 「1565年6月19日付フロイス書簡」に見る永禄の変 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/eiroku-coup-in-frois2

- 柳生(石舟斎)宗厳(2)国人領主柳生氏はいかに戦国大和を生き残ったのか。 - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yagyu02

- ビレラ(びれら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%B3%E3%82%8C%E3%82%89-3166033

- かけがえのない主君の死…日々泣き暮らす松永の「意外な行動 https://renaissance-media.jp/articles/-/10282?page=2

- 結城忠正(ゆうき ただまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%BF%A0%E6%AD%A3-1118836

- 右近誕生、父、飛騨守の入信、そして高槻城主 https://ebible.jp/ukon/ukon001.html

- 池田教正―受け継がれる河内キリシタンの記憶 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/ikedanorimasa

- 日本人伊留満ロレンソ了斎 ―徒然に⑫ http://st-mary-ac.sblo.jp/article/185076038.html

- クレドの伴奏譜「筝曲六段」の創作者・ロレンソ了斎の生涯 - note https://note.com/shigetaka_takada/n/n1a63cf1f6b66

- PowerPoint プレゼンテーション - 長崎人権研究所 http://naga-jinken.c.ooco.jp/shiryo/hirado.pdf

- ロレンソ了斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BD%E4%BA%86%E6%96%8E

- イエズス会の日本布教戦略と宇宙論 —好奇と理性、 デウスの存在証明、パライソの場所— https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/18939/NMHC_Bulletin03_Jeuits_mission_strategy.pdf

- ユスト高山右近 - キリシタンゆかりの地をたずねて - 女子パウロ会 https://www.pauline.or.jp/kirishitanland/20140407_ukon-002.php

- マリア清原いと(ガラシャの侍女頭)について|髙田重孝 - note https://note.com/shigetaka_takada/n/n51e08e8ff43b

- 戦国日本と仏教はイエズス会宣教師たちにどう映っていたのか? https://sengoku-his.com/223

- イエズス会宣教師の書翰・報告書に基づく 16 世紀中葉の 真言宗について - 高野山大学 https://www.koyasan-u.ac.jp/laboratory/pdf/kiyo33/33_tokushige.pdf

- 結城忠正とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%BF%A0%E6%AD%A3

- キリシタン城址巡り 河内キリシタン編 その1|Werner W. - note https://note.com/lively_hare437/n/n7431e121a5be

- 河内のキリシタン - 高山右近のブログ http://augusutinusu-t-ukon.cocolog-nifty.com/httpjusutotuko/files/e6b2b3e58685e381aee382ade383aae382b7e382bfe383b320e38080.pdf

- 結城左衛門尉(ゆうき さえもんのじょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%B7%A6%E8%A1%9B%E9%96%80%E5%B0%89-1118831

- キリシタン城址巡り 河内キリシタン編 その2|Werner W. - note https://note.com/lively_hare437/n/nbd58409ab2dd

- 世界文化遺産??? 河内地方のキリシタン関連遺産を巡る。 - 轍ONLINE https://map.cyclekikou.net/report.php?id=6119

- 結城弥平次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%BC%A5%E5%B9%B3%E6%AC%A1

- 結城弥平次とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E7%B5%90%E5%9F%8E%E5%BC%A5%E5%B9%B3%E6%AC%A1

- NPO法人堺観光ボランティア協会ニュース 2月号 2020年(令和2年)2月1日発行 http://sakai-kanbora.org/wp-content/uploads/2020/11/202011news_2.pdf

- クリスマスと戦国時代について | 一般社団法人織田木瓜紋会のブログ https://ameblo.jp/oda-sha/entry-12231741251.html

- 戦国のメリークリスマス 松永久秀(番外) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/hisahide99

- 信貴山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E8%B2%B4%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84