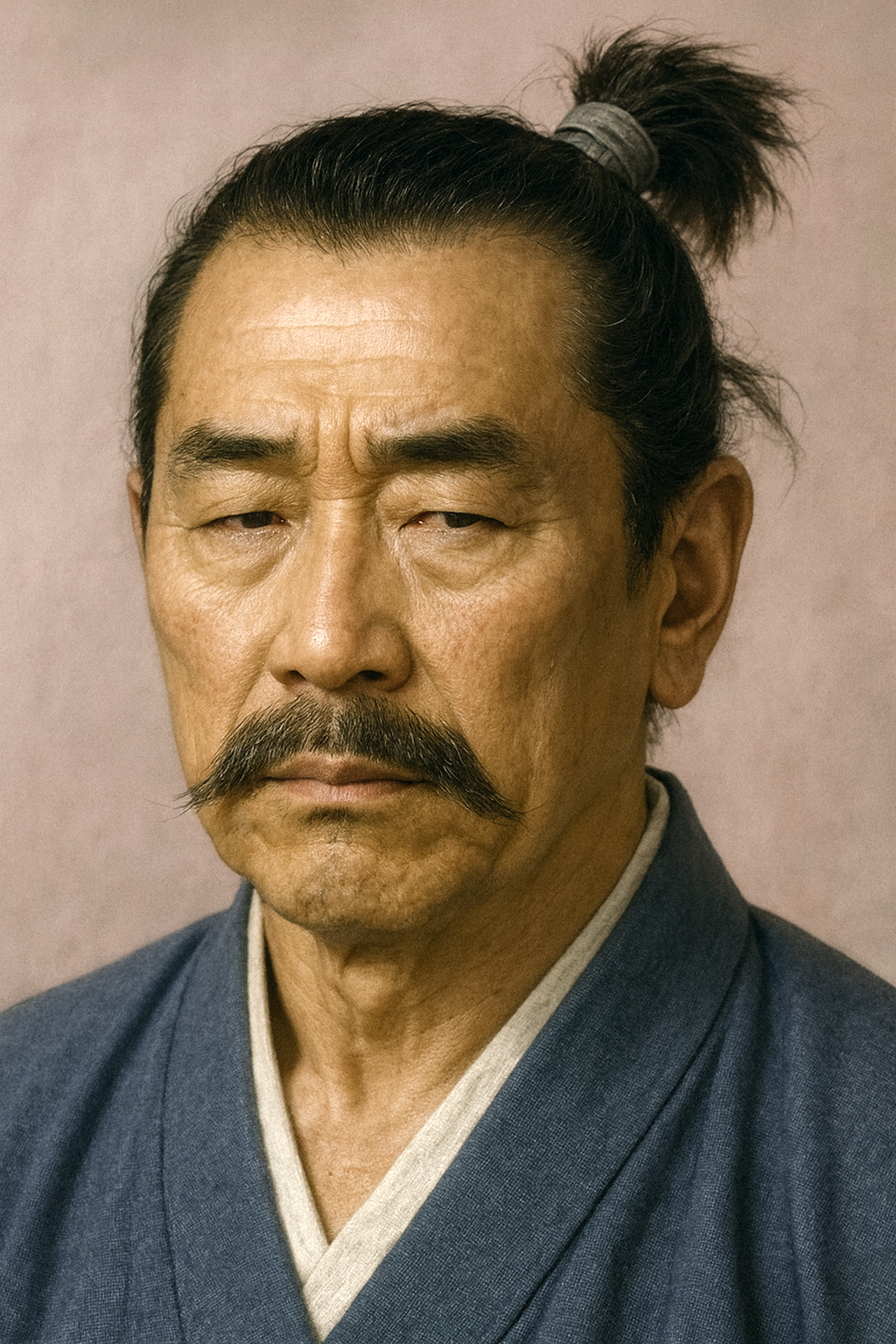

緒方惟種

緒方惟種は豊前の国人領主。豊臣秀吉の九州平定後、新領主黒田氏の支配に反発し、豊前国人一揆に呼応して挙兵。姫熊山城で黒田軍に敗れ討死した。

緒方惟種:豊前の風雲に散った国人領主、その生涯と時代の真相

序章:歴史の奔流に消えた武将、緒方惟種

日本の歴史が中世から近世へと大きく舵を切る、その激動の時代に生きた一人の武将がいた。豊前国の国人領主、緒方惟種(おがた これかず)。彼の名は、豊臣秀吉の九州平定軍に降伏し、一度は所領を安堵されながらも、後に肥後国人一揆に呼応して蜂起し、新領主・黒田氏に討たれた悲劇の人物として、断片的に語られるに過ぎない。しかし、彼の生涯を深く掘り下げるとき、それは単なる一地方豪族の反乱譚に留まらない、より大きな歴史的構造の変動を映し出す鏡となる。

本報告書は、緒方惟種の生涯を、①神話と武勇に彩られた一族の系譜、②大勢力の狭間で揺れ動いた戦国末期の豊前国の政治情勢、そして③彼の運命を決定づけた「豊前国人一揆」という三つの軸から、徹底的に解き明かすことを目的とする。彼の行動は、一見すると降伏と反逆という矛盾に満ちたものに映るかもしれない。だが、その根底には、中世的な分権的支配体制に生きてきた国人領主の誇りと、豊臣政権がもたらした近世的な中央集権的支配体制との間に生じた、深刻な認識の齟齬と軋轢が存在した。

緒方惟種の物語は、日本の支配構造が「分権的な中世」から「集権的な近世」へと不可逆的に転換する過程で、旧来の秩序とともに生きてきた地域社会が上げた、断末魔の叫びそのものであった 1 。彼の生と死を丹念に追うことは、この巨大な時代の転換点において、一人の人間が、そして一つの「家」が、自らのアイデンティティと存亡をかけて如何に戦い、そして散っていったのかを理解するための、貴重な鍵となるであろう。

第一部:緒方一族の源流 ― 神話と武名の遺産

緒方惟種の行動原理を理解するためには、彼が背負っていた一族の歴史的遺産をまず検証せねばならない。彼が継承したのは、単なる土地や兵力といった物理的な資産ではなかった。それは、神話に裏打ちされた神聖な血筋への自負と、中央の最大権力者にさえ屈することなく己の義を貫いた英雄の記憶という、強力かつ危険な精神的遺産であった。

第一章:大神氏と蛇神伝説 ― 権威の源泉

緒方氏のルーツは、古代の畿内における有力氏族であった三輪氏(大神氏とも表記)が豊後国へ移住したことに始まる、由緒ある家系である 4 。その豊後大神氏の始祖とされるのが、大神惟基(おおが これもと)という人物である。

彼らの出自を特異なものとしているのが、その誕生にまつわる「蛇神神話」の存在である。伝承によれば、祖母山(嫗岳山)の大明神の化身である大蛇が人間の娘のもとに通い、やがて一人の男子が生まれた。この赤子こそが、大神惟基であったという 5 。この神婚譚は、大神一族の支配が単なる武力によるものではなく、神の血を引くという神聖な権威に根差していることを示しており、地域社会におけるカリスマ的な支配の正当性を与える源泉となっていた 7 。緒方氏が用いたとされる「鱗紋」の家紋も、この蛇神伝説に由来するものと考えられている 8 。

戦国時代の武士である緒方惟種にとって、この神話は単なる遠い過去の物語ではなかったはずである。それは、他の国人領主とは一線を画す、自らの一族の選民意識と誇りの根幹をなすものであり、後の彼の決断に少なからぬ影響を与えた精神的基盤であったと推察される。

第二章:英雄・緒方三郎惟栄の栄光と没落 ― 継承された反骨の魂

大神氏の神聖な血脈に、武門としての輝かしい名声を与えたのが、大神惟基から五代目の子孫にあたる緒方三郎惟栄(おがた さぶろう これよし)である。平安時代末期に生きた彼は、『平家物語』にもその名が登場する、九州を代表する武将であった 9 。

惟栄は、豊後国大野郡緒方荘の荘官としてその地に入り、初めて「緒方」の姓を名乗った 6 。源平合戦の動乱期において、彼の動向は九州の戦局を左右するほどの重みを持っていた。当初、平重盛と主従関係を結んでいた惟栄は、源頼朝の挙兵を機に反旗を翻し、九州における反平氏勢力の中核となる 9 。彼は、豊後国主であった藤原頼輔・頼経父子から平家追討の院宣と国宣を受けると、周辺の武士団を糾合し、寿永2年(1183年)には平家一門を大宰府から駆逐するという大功を立てた 9 。

しかし、惟栄の栄光は長くは続かなかった。彼は、源平合戦終結後に兄・頼朝と対立した源義経に与し、都を落ちた義経一行を九州に迎え入れようと試みる 9 。この行動が頼朝の怒りを買い、惟栄は捕らえられ、遠く上野国沼田(現在の群馬県)へと流罪に処された。その後の消息は定かではなく、配流先で没したとも、許されて豊後に戻ったとも伝えられている 8 。

惟栄の生涯は、緒方一族にとって栄光の頂点であると同時に、悲劇の記憶でもあった。だが、より重要なのは、彼の生き様が子孫に遺した精神的影響である。それは「大義のためと信じれば、たとえ中央の最大権力者であっても恐れず、これに反旗を翻す」という、強烈な反骨精神であった。結果的に没落を招いた義経への加担も、後世の一族にとっては、目先の利害を超えた「武門の意地」の象徴として、誇り高く語り継がれたであろう。

緒方惟種は、この「神聖な血筋」と「反骨の伝統」という二重の遺産を継承した当主であった。400年の時を経て、彼が豊臣秀吉という新たな中央権力と対峙したとき、この精神的遺産が彼の行動を強く規定したことは想像に難くない。

第二部:戦国動乱の豊前と国人領主の実像

緒方惟種が生きた戦国時代末期の豊前国は、絶え間ない動乱の渦中にあった。彼の決断を理解するためには、彼が置かれていた地政学的な環境と、そこに生きる国人領主たちの実態を把握する必要がある。

第一章:大友・大内・毛利の狭間で ― 国人領主の生存戦略

戦国期の豊前国は、西に隣接する中国地方の覇者・大内氏と、南の豊後国に本拠を置く大友氏という、二大戦国大名の勢力が激しく衝突する最前線であった 12 。豊前が、中国や朝鮮との交易拠点である博多へと至る交通の要衝であったことが、その戦略的重要性を一層高めていた 13 。

緒方氏を含む豊前の国人領主たち(城井氏、長野氏、麻生氏など)は、この二大勢力の狭間で、常に厳しい選択を迫られた 14 。彼らは、ある時は大内氏に、またある時は大友氏に被官として従属し、その軍事力の一部を担うことで自らの所領と地位の維持を図った。しかし、その関係は決して安定したものではなく、大勢力の盛衰に応じて離合集散を繰り返すのが常であった 12 。

天文20年(1551年)、大内義隆が家臣の陶晴賢の謀反によって滅亡すると(大寧寺の変)、北九州の政治情勢はさらに流動化する 15 。大内氏の旧領を巡って、新たに中国地方に台頭した毛利元就が九州へ進出。豊前は、大友氏と毛利氏の新たな草刈り場となり、門司城を巡る攻防戦などが繰り広げられた 12 。このような絶え間ない戦乱の中で、国人領主たちは、自らの武力と判断力だけを頼りに、一族の存亡を賭けた過酷な生存競争を繰り広げていたのである。

第二章:豊臣秀吉の九州平定と「国分け」 ― 新たな秩序の到来

天正6年(1578年)の日向国・耳川の戦いで、大友宗麟が薩摩の島津義久に歴史的な大敗を喫すると、九州の勢力図は一変する 16 。大友氏の衰退に乗じて島津氏が九州統一へと突き進む中、追い詰められた大友宗麟は、天下統一を進める豊臣秀吉に救援を要請した。これを好機と見た秀吉は、天正14年(1586年)から九州平定へと乗り出す 16 。

秀吉が動員した大軍の前に、破竹の勢いを誇った島津氏も抗しきれず、天正15年(1587年)5月、ついに降伏する 16 。九州全土を制圧した秀吉は、戦後処理として「国分け」と呼ばれる大規模な領土の再編を行った。この過程で、緒方惟種は他の多くの国人領主と同様に、秀吉の軍門に降り、所領を安堵されたと記録されている。

この時点での惟種の判断は、国人領主として極めて合理的かつ伝統的なものであった。これまで大友氏や大内氏に従属してきたのと同様に、新たに九州の支配者となった豊臣秀吉という、より強大な外部勢力に従うことで家の存続を図る。それは、彼らが戦国乱世を生き抜くために培ってきた、馴染み深い生存戦略の延長線上にあったはずである。しかし、彼が直面することになる豊臣政権の支配は、これまでの主従関係とは全く質の異なる、一方的で、国人領主の存在基盤そのものを揺るがすものであった。この「期待と現実のギャップ」こそが、後の悲劇の序章となるのである。

第三部:豊前国人一揆 ― 中世的支配の終焉

緒方惟種の運命を決定づけた豊前国人一揆。それは、旧来の秩序を守ろうとする国人領主たちと、新たな支配体制を強行する豊臣政権との間に起こるべくして起きた衝突であった。この一揆の過程を詳細に分析することは、惟種の最期と、彼が生きた時代の終わりを理解する上で不可欠である。

第一章:新領主・黒田氏と国人たちの軋轢 ― 知行安堵の罠

九州平定後の国分けにおいて、豊前国のうち京都郡、築城郡、仲津郡、上毛郡、下毛郡、そして宇佐郡の一部、合わせて約12万石が、秀吉の軍師として知られる黒田孝高(官兵衛)に与えられた 17 。この新領主の入部により、緒方惟種ら豊前の国人領主たちの立場は根底から覆されることとなる。

秀吉から与えられた「所領安堵」の朱印状は、国人たちが期待したような、先祖伝来の土地に対する従来の支配権を保障するものではなかった。彼らは、自らの領地を直接支配する独立した領主ではなく、黒田氏から知行(給料としての土地)を与えられ、その軍事力に奉仕する「与力」、すなわち黒田家の家臣団の一員へと組み込まれたのである 18 。これは、国人たちが中世以来、自らの領内で当然の権利として行使してきた警察権や裁判権、すなわち「検断権」を事実上剥奪されることを意味した 22 。

さらに、黒田氏は入部後まもなく、豊臣政権の基本政策である「太閤検地」を領内で実施しようとした形跡がある 20 。検地は、領内の石高(米の生産量)を正確に把握し、それを基準に年貢を徴収するための調査であり、領主の土地と農民に対する直接的な支配を確立する上で極めて重要な政策であった。しかし、それは同時に、国人たちが長年にわたって維持してきた、複雑で不透明な支配関係や既得権益を白日の下に晒し、解体するものでもあった。同時期に隣国の肥後で、新領主・佐々成政が検地を強行したことが大規模な国人一揆を招いたように 26 、豊前の国人たちの間にも、黒田氏の政策に対する不満と危機感が急速に高まっていった。

第二章:一揆の勃発と緒方惟種の決起 ― 誇りのための戦い

天正15年(1587年)秋、肥後国人一揆が燃え盛る中、その火の手は豊前国にも飛び火した。同年10月、豊前で最大規模の勢力を誇る国人領主、築城郡城井谷の城井鎮房(宇都宮鎮房)が、秀吉から命じられた伊予国(現在の愛媛県)への転封を拒否し、先祖伝来の地で反旗を翻した 20 。

城井氏の蜂起は、かねてより不満を募らせていた豊前の国人たちにとって、一斉に行動を起こす合図となった。このとき、緒方惟種は決起する。彼は、同じく宇都宮一族と縁の深い如法寺の座主であった如法寺親武(にょほうじ ちかたけ)と共に城井鎮房に与し、上毛郡の姫熊山(ひめぐまやま)城に立て籠もったのである 29 。

緒方惟種のこの決断は、単独の行動ではなかった。如法寺は、鎌倉時代以来、豊前宇都宮氏の一族が座主を世襲してきた寺院であり、城井氏とは極めて密接な関係にあった 17 。したがって、惟種の行動は、個人的な判断というよりも、この「城井・如法寺」という地域の核となる同盟関係の中で、中世的な地域連合の論理に基づいて行われたものと解釈できる。それは、先祖・緒方惟栄が中央の権力に屈しなかった反骨の伝統を継承し、神の血を引く大神一族としての誇りを守るための、必然的な戦いであった。

|

勢力 |

人物名 |

拠点(城) |

一揆における動向 |

末路 |

|

国人一揆側 |

緒方惟種 |

(豊前国内の所領)、姫熊山城 |

城井鎮房に与し、如法寺親武と共に姫熊山城に籠城。 |

黒田長政軍に敗れ、討死。 |

|

|

城井(宇都宮)鎮房 |

城井谷城 |

一揆の盟主。転封を拒否し蜂起。 |

降伏後、中津城にて黒田長政に謀殺される。 |

|

|

如法寺親武 |

如法寺 |

緒方惟種と共に城井方に参陣。 |

緒方惟種と共に討死したと推定される。 |

|

|

原種良(宝珠山氏) |

宝珠山城 |

(一揆不参加の対照例)早期に黒田氏に臣従。 |

黒田家臣として存続。2,000石を知行 32 。 |

|

黒田・豊臣側 |

黒田孝高(官兵衛) |

中津城(築城中)、馬ヶ岳城 |

豊前六郡の新領主。一揆鎮圧の総指揮。 |

鎮圧後、豊前支配を確立。 |

|

|

黒田長政 |

馬ヶ岳城 |

孝高の子。一揆鎮圧の実戦部隊を指揮。 |

姫熊山城を攻略。城井鎮房を謀殺。 |

第三章:姫熊山の攻防と黒田勢の鎮圧 ― 各個撃破される国人たち

一揆勃発の報は、当時、肥後一揆鎮圧のために筑後国久留米に出陣していた黒田孝高のもとにもたらされた 26 。孝高は急遽豊前へ引き返すが、それより先に動いたのが、豊前の馬ヶ岳城で留守を預かっていた孝高の子、黒田長政であった。

天正15年10月1日、長政は父に急報を飛ばすとともに、自ら兵を率いて直ちに鎮圧へと乗り出す 29 。長政軍の最初の目標となったのが、緒方惟種と如法寺親武が籠る上毛郡の姫熊山城であった 26 。この戦いの詳細な記録は乏しいものの、結果として姫熊山城は長政によって攻略され、緒方惟種はここで命運が尽きたと見られる。

黒田氏の勝利の要因は、その軍事力もさることながら、国人たちの構造的弱点を巧みに突いた戦略にあった。国人一揆は、城井氏を盟主とはしていたものの、実態は独立した領主たちの連合体に過ぎず、統一された指揮系統や戦略的な連携を欠いていた 20 。長政は、まず城井氏の本拠地・城井谷を直接攻めて一度は敗退するものの 26 、その後は戦略を転換。城井谷を遠巻きに封鎖して孤立させつつ、周辺で蜂起した中小の国人たちを、毛利・小早川軍の支援も得ながら一つずつ確実に叩いていく「各個撃破」戦術をとった 26 。この巧みな分断統治の前に、国人たちは為す術もなく敗北を重ねていった。

第四章:惟種の最期と一揆の結末 ― 謀略と根絶やし

姫熊山の戦いで、緒方惟種は如法寺親武と共に黒田軍に敗れ、討死を遂げた。彼の死によって、神話の時代から豊前の地に根を張り、源平の動乱を駆け抜けた英雄の子孫として続いた緒方氏の国人領主としての歴史は、完全にその幕を閉じた。

一方、最後まで抵抗を続けていた盟主・城井鎮房も、支援の望みを絶たれ、孤立無援の状況に追い込まれた。同年12月、鎮房は毛利氏の重臣・吉川広家の仲介を受け入れ、人質を差し出して黒田氏に降伏した 26 。

しかし、黒田氏の狙いは単なる鎮圧ではなかった。抵抗勢力の完全な根絶である。翌天正16年(1588年)4月、長政は和睦の挨拶と称して鎮房を中津城に招き入れた。そして、酒宴の席で油断した鎮房を、長政自らが斬り殺すという謀略に打って出たのである 36 。時を同じくして、城下の合元寺に待機させていた鎮房の家臣団も黒田勢に急襲され、壮絶な戦闘の末に全員が討ち取られた。寺の壁は血で赤く染まり、「赤壁寺」の異名が後世まで残ったという 39 。さらに黒田軍は城井谷にも攻め寄せ、残った一族郎党をことごとく掃討し、鎌倉時代以来の名門・豊前宇都宮氏はここに根絶やしにされた 33 。

戦場で武士として散った緒方惟種の最期と、謀略によって命を奪われた城井鎮房の最期。その対照的な結末は、武士の誉れや旧来の価値観がもはや通用しない、非情で合理的な近世大名の支配哲学が確立したことを、何よりも雄弁に物語っていた。

結論:時代の奔流に飲まれた国人領主の悲劇

緒方惟種の生涯は、神話の時代から続く一族の誇りを背負い、戦国乱世という自律と武力が全ての時代を生き抜いてきた独立領主が、豊臣政権という巨大な統一権力によってその存在基盤そのものを解体される過程で演じられた、一つの悲劇であった。

彼の行動、すなわち一度は新秩序に降伏しながらも、再び反旗を翻したという経緯は、一見すると矛盾に満ちたものに映る。しかし、それは旧来の価値観(自らの土地を自ら治める自律的な領主としての生存)と、新しい時代の論理(中央集権体制下における俸禄を得る家臣)との間で引き裂かれた結果の、むしろ必然的な帰結であったと言える。彼にとって、黒田氏の与力となることは、先祖から受け継いだ神聖な血筋と反骨の魂を否定し、単なる一地方官吏へと成り下がることを意味した。その屈辱は、死をもってしても受け入れがたいものであったのだろう。

その意味で、豊前国人一揆は、単なる一地方の反乱ではない。それは、中世的な地域支配のあり方を守ろうとした国人たちの、最後の、そして絶望的な組織的抵抗であった。緒方惟種をはじめとする国人たちの完全な敗北と、盟主・城井鎮房の謀殺という結末は、九州における戦国時代の真の終焉と、黒田氏による近世的支配体制の確立を決定づける、画期的な出来事であった。

歴史の表舞台にその名が大きく刻まれることはなくとも、緒方惟種という武将の存在は、この歴史的な大転換の奔流の中に消えていった無数の国人領主たちの矜持と悲哀を、今に伝える貴重な道標として、記憶されるべきである。

引用文献

- 戦国大名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E5%90%8D

- 【歴史】お子様が社会の勉強に苦戦してませんか?そんなときは語呂合わせを使いましょう! 第2回:中世~近世編 - ベスト個別 https://best-kobetsu.co.jp/column/9088/

- 中世 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%B8%96

- 緒方氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%92%E6%96%B9%E6%B0%8F

- 大分の緒方三郎惟栄始祖伝説・国宝宇佐八幡宮伝承と韓国 ―その ... https://www.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/polyglossia/Polyglossia_V13_Kimc.pdf

- スタッフからの現地便り(2010年05月28日)|ロイヤルシティ別府 ... https://www.daiwahouse.co.jp/shinrin/blog/blog_detail.asp?bukken_id=kitsuki&Category_cd=9&blog_id=113

- あるいは宇佐大神系の出自かと思われるが、大野川・大分川の流域を豊後水道域とに蟠蟾するものであり、その発祥の由来を http://bud.beppu-u.ac.jp/modules/xoonips/download.php?file_id=4409

- 緒方三郎惟栄 http://www.chikudensaryo.com/ogsa.html

- 緒方惟栄 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%92%E6%96%B9%E6%83%9F%E6%A0%84

- 緒方惟義(おがたこれよし)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B7%92%E6%96%B9%E6%83%9F%E7%BE%A9-1061965

- 大友戦記 神角寺の戦い http://www.oct-net.ne.jp/moriichi/story1.html

- 武家家伝_豊前長野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/b_nagano.html

- 豊前国戦国事典 | 図書出版 海鳥社 http://kaichosha-f.co.jp/books/history-and-folk/4955.html

- 豊前国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD

- 戦国糸島に滅ぼされた「西氏」一族 ーある地侍一族の滅亡にみる戦国糸島史ー 2021年5月 http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/188612765.html

- 豊薩合戦、そして豊臣軍襲来/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(7) https://rekishikomugae.net/entry/2024/01/23/203258

- 黒田官兵衛を辿る旅 豊前・中津 - くぼて鷹勝 卜仙の郷 https://bokusennosato.com/stay_kurodakanbei.html

- 【黒田孝高の豊前入国】 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/text-list/d100010/ht2041201020

- 黒田官兵衛ゆかりの豊前松山城物語 - 苅田町(生涯学習課) https://www.town.kanda.lg.jp/page/1884.html

- 豊前国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E5%89%8D%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 与力(ヨリキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8E%E5%8A%9B-146520

- 検断 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E6%96%AD

- 検断(けんだん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_ke/entry/031709/

- 検断(ケンダン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%A4%9C%E6%96%AD-60855

- 1 黒田時代の犀川地方 http://miyako-museum.jp/digest/pdf/saigawa/2-4-1-1.pdf

- 行橋市-行橋市デジタルアーカイブ:『行橋市史』 - ADEAC https://adeac.jp/yukuhashi-city/texthtml/d100010/mp000000-000010/ht2041201030

- 「肥後国人一揆(1587年)」豊臣政権の試練と、佐々成政失脚の戦!九州国衆の大反航戦 https://sengoku-his.com/119

- 肥後一揆(ひごいっき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%82%A5%E5%BE%8C%E4%B8%80%E6%8F%86-863139

- 【豊前の国一揆】 - ADEAC https://adeac.jp/miyako-hf-mus/text-list/d200040/ht050270

- 如法寺 (豊前市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A6%82%E6%B3%95%E5%AF%BA_(%E8%B1%8A%E5%89%8D%E5%B8%82)

- 仏像が魅力の鬼門封じのお寺〜如法寺【福岡県・豊前市】 - ご朱印さんぽ道 https://goshuin-blog.com/%E4%BB%8F%E5%83%8F%E3%81%8C%E9%AD%85%E5%8A%9B%E3%81%AE%E9%AC%BC%E9%96%80%E5%B0%81%E3%81%98%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%AF%BA%E3%80%9C%E5%A6%82%E6%B3%95%E5%AF%BA%E3%80%90%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E3%83%BB/

- 岸本良信公式ホームページ 藩士と幕臣の名簿 福岡藩(筑前藩・黒田藩)1 https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E8%97%A9%EF%BC%88%E7%AD%91%E5%89%8D%E8%97%A9%E3%83%BB%E9%BB%92%E7%94%B0%E8%97%A9%EF%BC%89%EF%BC%91/

- 軍師官兵衛 宇都宮鎮房ゆかりの地 - 吉富町 https://www.town.yoshitomi.lg.jp/kanko/enjoy/history/gunshikanbei/

- 知られざる福岡藩270年 第三回 黒田官兵衛と、ライバルたち|グラフふくおか(2013 冬号) https://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/graph-f/2013winter/walk/

- ゆかりの人からの一言 - 中島家の歴史 http://www.nakashimarekishi.com/item/item06.html

- 【1】黒田氏の入封と宇都宮氏の反抗 | 福岡県築上郡 吉富町行政サイト https://www.town.yoshitomi.lg.jp/gyosei/chosei/v995/y209/kyouiku_iinkai/z796/4/2/

- 企画展示 | No.599 没後400年 黒田長政 - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/sp/exhibition/599/

- 武家家伝_城井宇都宮氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kii_k.html

- 豊前中津 官兵衛をたずねる 国衆宇都宮鎮房が中津城内の酒宴席で黒田長政に誘殺され待機の鎮房家臣らが斬殺され赤壁となった『合元寺』散歩 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10941539

- 合元寺 - 黒田家を祟る城井氏怨念の象徴“赤壁” - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/ooita/gouganji.html

- 赤い壁に無念の叫びが聞こえるか。大分県合元寺に宇都宮鎮房らの足跡を追う - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/travel-rock/272556/