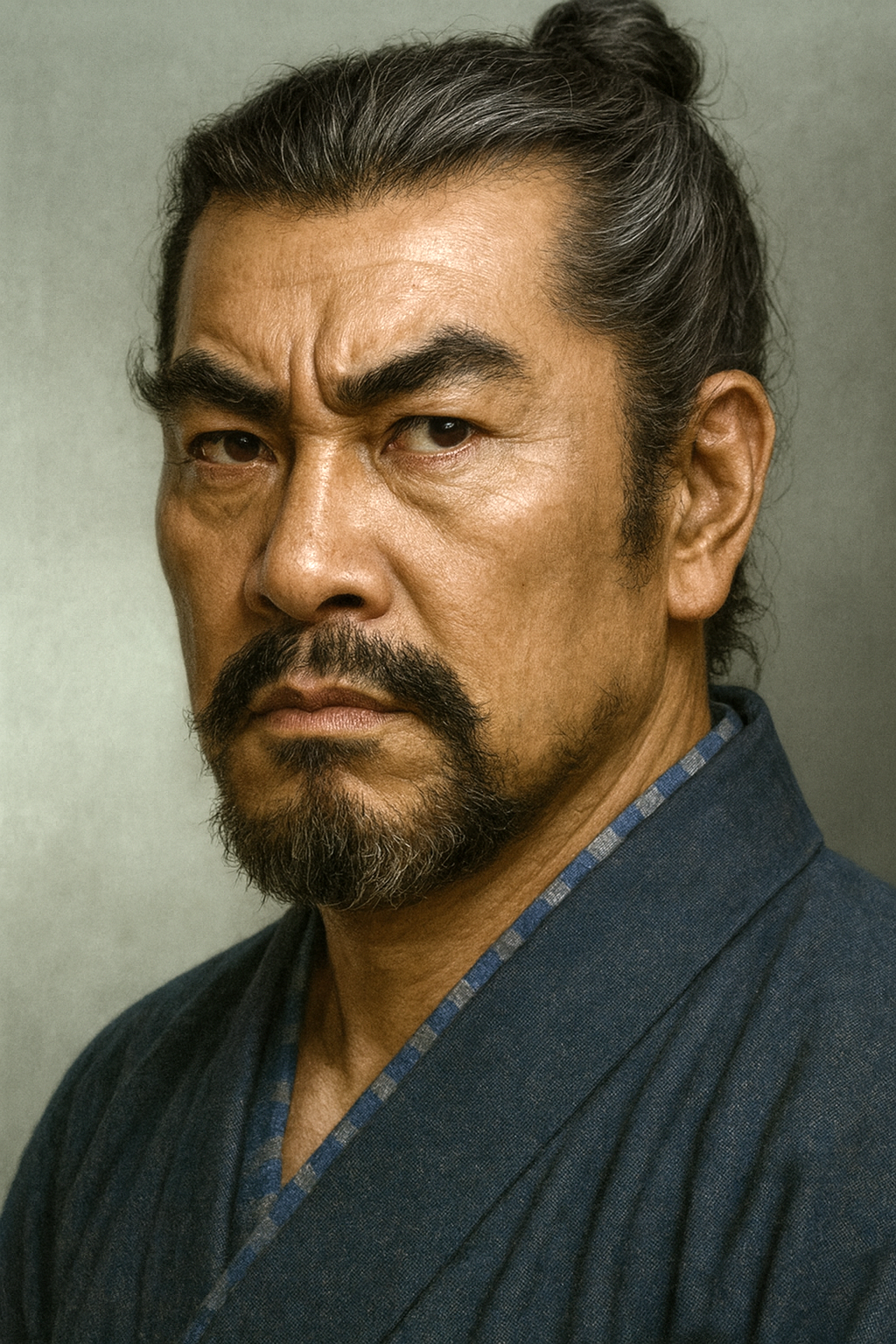

織田良信

織田良信は信長の曾祖父。守護斯波氏の直臣「伴衆」となり、弾正忠家の政治的地位を確立。その基盤が子孫の経済・軍事力に繋がり、信長の天下統一の礎となった。

織田良信に関する総合的考察:天下人の知られざる祖先

序論:歴史の深淵に立つ「弾正忠家」の祖

織田信長。日本の歴史において、その名を知らぬ者はいないであろう。戦国の世を疾駆し、旧来の権威を打ち破り、天下統一への道を切り拓いた巨星である。しかし、その信長の曾祖父にあたる織田良信という人物については、専門的な研究者の間でさえ、その実像は永く深い霧に包まれてきた。彼の名は、信長という圧倒的な光芒の影に隠れ、歴史の表舞台で語られることは稀である。

本報告書は、この歴史の深淵に立つ人物、織田良信に光を当てることを目的とする。良信に関する史料は極めて乏しく、その生涯は断片的な記録の連鎖から慎重に再構築するほかない 1 。しかし、その一つ一つの断片こそが、信長を輩出した織田弾正忠家が、いかにして尾張の数多ある織田一門の中から頭角を現し、下剋上を成し遂げるに至ったのか、その「原点」を解き明かす鍵となる。

特に、近年の研究で指摘されている、良信が尾張守護・斯波義寛の直臣団「伴衆」の一員であったという事実は、彼の歴史的役割を再評価する上で決定的に重要である 2 。これは、単なる守護代の家臣(陪臣)という立場を超えた、異例の地位であった。

本報告書では、まず良信が生きた時代の尾張国の政治状況を概観し、次に彼の出自と弾正忠家における系譜上の位置づけを明らかにする。続いて、史料上に残る彼のほぼ唯一の具体的な活動記録である「清洲宗論」を詳細に分析し、そこから彼の特異な政治的立場を読み解く。最終的に、彼が築き上げた無形の政治的資産が、子や孫の代にいかにして具体的な経済力、そして軍事力へと転換されていったのかを検証し、織田良信を信長へと至る覇業の、静かなる、しかし不可欠な「礎石」として再評価を試みるものである。

第一章:動乱の尾張 ― 斯波氏の衰退と織田一族の胎動

織田良信の生涯を理解するためには、彼が生きた15世紀後半から16世紀初頭にかけての尾張国が、いかなる政治的状況にあったかを把握することが不可欠である。この時代は、既存の権力構造が大きく揺らぎ、新たな勢力が胎動する、まさに動乱の序曲であった。

1-1. 守護・斯波氏の権威失墜

尾張国の守護職は、室町幕府において三管領家の一つに数えられる名門、斯波氏が代々世襲してきた。しかし、良信が活動した文明年間(1469年-1487年)は、その斯波氏の権威が根底から揺らいだ時期にあたる。全国を巻き込んだ応仁・文明の乱(1467年-1477年)において、斯波氏は義敏と義廉による深刻な家督争いを繰り広げ、その過程で国人や家臣団の分裂を招き、領国支配の求心力を著しく低下させた。

この弱体化は決定的であり、良信の没後、斯波義寛の子である義達の代には、失地回復を目指した遠江国への遠征で宿敵・今川氏に大敗を喫し、義達自身が捕虜となるという屈辱的な事態にまで至る 3 。主家である守護・斯波氏のこのような権威失墜と実効支配力の減退は、必然的にその家臣である守護代・織田氏の自立と台頭を促す最大の要因となった。尾張国内には、いわば「権力の真空」が生じつつあったのである。

1-2. 守護代・織田氏の分裂と抗争

斯波氏の被官として、元々は越前国織田荘を本拠とし、主家の尾張入国に伴って移住してきたとされる織田氏は、主家の弱体化を好機として勢力を伸張させた 5 。しかし、その織田氏も一枚岩ではなかった。尾張国は、守護代職を二分する形で、尾張上四郡(北部)を支配する「伊勢守家」(本拠地:岩倉城)と、下四郡(南部)を支配する「大和守家」(本拠地:清洲城)に分裂し、両家は尾張の覇権を巡って絶えず激しい抗争を繰り広げるようになる 7 。

織田良信が属した「弾正忠家」は、このうち下四郡を支配する清洲織田氏(大和守家)に仕える家臣であり、その中でも奉行職を担う家柄、いわゆる「清洲三奉行」の一家であった 8 。その出自から見れば、弾正忠家は守護・斯波氏から見て家臣の家臣、すなわち「陪臣」であり、織田一族の中においても宗家に従属する庶流の一つに過ぎなかった 2 。

この状況は、弾正忠家が飛躍するための大きな制約であったと同時に、逆説的に大きな可能性をも秘めていた。絶対的な支配者が不在となり、主家である斯波氏と、直接の主君である守護代・織田大和守家が互いに牽制しあう不安定な政治情勢は、良信のような立場にある人物にとって、既存の序列や力関係を乗り越え、独自の活路を見出すための「機会の窓」となり得たのである。斯波氏の衰退と、良信が後に見せる特異な政治的行動は、まさに表裏一体の関係にあったと言えよう。

第二章:織田良信の出自と系譜 ― 弾正忠家の黎明

織田弾正忠家の歴史を遡る上で、織田良信は史料によってその存在を確実に跡付けることのできる、事実上の初代当主と見なされている。しかし、その出自や系譜には不明な点も多く、それ自体が弾正忠家の黎明期の立ち位置を物語っている。

2-1. 不確かな出自と系譜

織田信長の直系の祖先のうち、確実な史料で遡ることができるのは曾祖父にあたる良信までであり、それ以前の系譜は判然としていない 1 。一部の系図では良信の父を織田敏信とするものもあるが、これは確定された説ではない 9 。また、岩倉織田氏の系図には当主・織田敏定の子として良信の名が見えるものもあるが、これも疑問符が付けられており、信憑性は高くない 10 。

この出自の不確かさは、弾正忠家が織田氏の数ある分家の中でも、比較的歴史が浅い、あるいは有力な家系ではなかった可能性を示唆している。彼らは、戦国乱世の動乱の中から、まさに一代でその地位を築き上げ始めた家系であった。

2-2. 「良」の一字の拝領(偏諱)

良信の出自に関する不明確さとは対照的に、彼の名「良信」そのものには、彼の政治的立場を解明する上で極めて重要な意味が込められている。この「良」の字は、当時の尾張守護であった斯波義良(よしよし)(後の義寛(よしひろ))から一字を拝領(偏諱)したものと推定されている 6 。

偏諱とは、主君が家臣に自らの諱(実名)の一字を与える行為であり、両者の間に特別な主従関係、あるいは信頼関係が存在することを示すものである。守護代の家臣、すなわち陪臣に過ぎないはずの良信が、その主筋である守護本人から直接偏諱を受けるというのは、極めて異例のことであった。これは、良信と守護・斯波義良との間に、単なる形式的な主従関係を超えた、個人的な繋がりが存在したことを強く示唆している。この守護との直接的なパイプこそが、良信と弾正忠家を他の織田一門から区別する、最初の、そして最も重要な一歩となったのである。

2-3. 「弾正忠家」の成立

良信以降、彼の子・信定(信貞)、孫・信秀、そして曾孫・信長に至るまで、その嫡流は代々「弾正忠」という官途名を名乗るようになる 1 。これをもって、織田氏の庶流「弾正忠家」が、一つの独立した家系として確立したと見なされている。

なお、史料を遡ると、正長元年(1428年)の記録に「織田弾正」なる人物の名が見えるが、この人物と良信に始まる弾正忠家との直接的な関係は不明である 1 。これは、同名の官途を名乗る家系が複数存在した可能性を示唆しており、良信の弾正忠家は、そうした数多の家の中から、守護との特別な関係を足がかりとして頭角を現してきた家であったと考えられる。

良信から信長へと至る弾正忠家の発展の軌跡は、以下の表のように整理することができる。それは、世代を経るごとに、政治的地位、経済力、そして軍事力という、覇権に必要な要素を段階的に積み上げていく、壮大なリレーであった。

表1:織田弾正忠家の系譜と発展(良信から信長まで)

|

世代 |

諱(いみな) |

通称・官途名 |

法名(法号) |

主要な業績と歴史的役割 |

|

曾祖父 |

織田 良信 |

弾正忠 |

材巌 |

守護・斯波義寛の「伴衆」となり、弾正忠家の政治的地位の礎を築く 2 。 |

|

祖父 |

織田 信定(信貞) |

弾正忠 |

月巌 |

勝幡城を築き、津島湊を支配。弾正忠家の経済的基盤を確立する 8 。 |

|

父 |

織田 信秀 |

弾正忠、備後守 |

桃巌 |

那古野城を奪取し、三河へ進出。弾正忠家の軍事力を飛躍的に拡大させる 7 。 |

|

本人 |

織田 信長 |

弾正忠、右大臣 |

泰巌 |

尾張を統一し、天下布武を掲げ、日本の統一事業を推進する 7 。 |

この表が示すように、弾正忠家の飛躍は信長一人の力によるものではなく、曾祖父・良信が築いた政治的地位という土台の上に、祖父・信定が経済力を、父・信秀が軍事力を積み重ねた結果であった。その全ての始まりに、織田良信の存在があったのである。

第三章:文明十四年「清洲宗論」― 史料に見る良信の唯一無二の記録

織田良信の具体的な活動を伝える、現存するほぼ唯一の同時代史料が、文明14年(1482年)に行われた「清洲宗論」に関する記録である。この一見すると宗教的な出来事は、当時の尾張国の政治力学と、その中における良信の立ち位置を解明する上で、極めて重要な示唆を与えてくれる。

3-1. 宗論の概要

文明14年(1482年)、尾張国の政治的中心地であった清洲城内において、大規模な宗論(宗教論争)が開催された 1 。これは、日蓮宗(法華宗)に属する身延山久遠寺の末寺と、京都六条本圀寺の末寺との間で生じた争いを裁定するためのものであった 1 。

この宗論を主催したのは、当時の清洲織田氏(大和守家)の当主、あるいはそれに準ずる有力者であった織田敏定である 1 。敏定は自身が深く帰依する本圀寺方を勝利させるという明確な意図を持ってこの宗論を催しており、結果はその通りとなった 1 。これは単なる宗教論争の仲裁ではなく、尾張の事実上の支配者である清洲織田氏が、自らの権威の下に宗教界の秩序にまで介入し、その力を内外に誇示するという、高度な政治的パフォーマンスであった。

3-2. 奉行としての良信

この重要な政治的・宗教的イベントにおいて、織田良信は「奉行」の一人として名を連ねている 1 。奉行とは、単に儀式の進行を司るだけではない。当事者の主張を聞き、裁定を下し、その決定事項の執行にまで責任を負う、極めて重要な役職である。このような大役を任されたという事実は、良信が主催者である織田敏定から絶大な信頼を寄せられていたことを証明している。同時に、複雑な宗派間の対立を裁定するために必要な高度な教養と、論争を滞りなく運営するための優れた行政実務能力を兼ね備えた人物であったことを物語っている。

しかし、ここにはさらに深い力学が存在する。なぜ、清洲織田氏の当主・敏定は、自家の数ある家臣の中から、庶流である弾正忠家の良信を奉行という枢要な役に抜擢したのか。その背景には、良信が持つ特異な立場があったと考えられる。前章で述べた通り、良信は守護・斯波義良(義寛)から偏諱を受けるほど、特別な関係を築いていた。敏定は、その事実を当然知っていたはずである。守護と直接繋がる良信を奉行団に加えることで、この宗論の権威をさらに高め、あたかも守護・斯波氏の公認を得たイベントであるかのように見せかける、という政治的計算が働いた可能性は否定できない。

この清洲宗論における良信の役割は、彼が単に「清洲織田氏の有能な家臣」であっただけでなく、同時に「守護・斯波氏とも通じる特別な存在」であったという、二重の立場を象徴する出来事であった。彼は、尾張における二大権力、すなわち守護・斯波氏と守護代・清洲織田氏との間を巧みに立ち回り、自らの価値を高めることのできる、稀有なポジションを確立していたのである。

第四章:陪臣から直臣へ ― 斯波氏「伴衆」としての特異な立場

織田良信の歴史的重要性を決定づけるのが、彼が守護・斯波義寛の直臣団である「伴衆」の一員であったという事実である。これは、一般に守護代の家臣、すなわち「陪臣」と見なされてきた弾正忠家の歴史を根本から覆すものであり、信長へと至る飛躍の謎を解く最大の鍵となる。

4-1. 序列を越えた抜擢

織田信長の家系である弾正忠家は、斯波氏のもとで尾張守護代を務めた織田氏の庶流であり、主君の主君に仕える陪臣というのが通説であった 2 。しかし、近年の研究によって、信長の曾祖父である良信が、一時的ではあるにせよ、守護・斯波義寛の直臣であった時期があることが指摘されている 2 。具体的には、義寛が軍事行動などを起こす際に随行する、側近中の側近とも言うべき直臣団「伴衆」に、良信が名を連ねていたのである。

これは、当時の厳格な主従関係の序列を考えれば、まさに異例中の異例の抜擢であった。守護代の家臣が、その主君である守護代を飛び越えて、主家の当主である守護の直臣となる。この事実は、両者の間に極めて強い個人的な信頼関係があったことを示唆すると同時に、そこには斯波義寛の明確な政治的意図があったと考えられる。

4-2. 「伴衆」の持つ戦略的意味

応仁の乱を経て権威が揺らいでいた斯波義寛にとって、尾張国内で実力をつけすぎた守護代、すなわち清洲の織田大和守家と岩倉の織田伊勢守家は、自らの権力を脅かす潜在的な脅威であった。そこで義寛は、守護代の力を牽制し、守護としての権力を再強化するための一つの策として、守護代の家臣団の中から、有能かつ忠誠心の高い人物を自らの直臣として直接引き上げるという人事政策を用いたと考えられる。良信の「伴衆」入りは、まさにこの戦略の文脈の中で理解されるべきである。

この抜擢が弾正忠家にもたらした利益は、計り知れない。

第一に、弾正忠家は「守護代の家臣」という立場に加え、「守護の直臣」という二重の権威を手に入れた。これは、他のいかなる織田一門も持ち得なかった、唯一無二の政治的資産である。

第二に、この「守護のお墨付き」は、弾正忠家が尾張国内で独自の行動をとる際の、極めて強力な大義名分となった。例えば、領地や権益を巡って他の織田一門と対立した場合でも、「これは守護様のご意向に沿うものである」と主張できる立場を得た可能性が高い。

良信の「伴衆」入りは、単なる彼個人の名誉や出世に留まるものではなかった。それは、弾正忠家という一族全体の運命を決定づけた、極めて戦略的な一手だったのである。この行動によって、良信は自らの一族を、単なる守護代の家臣という立場から、守護の権威を背景に持つ特別な存在へと引き上げた。そしてこの政治的資本こそが、次代以降の飛躍を可能にする、すべての土台となったのである。良信は、自らの手で、一族が下剋上の舞台へと駆け上がるための「梯子」を架けたと言っても過言ではない。

第五章:覇業の礎 ― 良信の子・信定(信貞)による経済基盤の確立

織田良信が築き上げた「守護との直接的な繋がり」という無形の政治的資産は、その子である織田信定(一説に信貞)の代になって、具体的な経済力、そして軍事力の基盤へと巧みに転換されていく。良信が蒔いた種が、信定の代で見事に開花したのである。

5-1. 経済的要衝の掌握

良信の子・信定は、父が築いた政治的地位を継承し、清洲織田氏の重臣である「清洲三奉行」の一人として、家中で確固たる地位を占めていた 8 。しかし、彼の最大の功績は、その地位に安住することなく、一族の将来を見据えた大胆な行動に出たことである。信定は、尾張西部に勝幡城を新たに築いて本拠地とし、当時、伊勢湾岸地域における最大の商業港として繁栄していた津島湊をその支配下に置いた 8 。

津島は、津島神社(牛頭天王社)の門前町として、また木曽三川の水運と伊勢湾の海運が結節する交通の要衝として、全国から多くの商人が集まる一大経済拠点であった。この津島湊を支配するということは、そこから上がる莫大な関税収入や、商業活動から生じる利益を独占することを意味した。この経済力が、弾正忠家の財政を飛躍的に潤し、他の織田一門を財力で圧倒する源泉となったのである。

5-2. 政治力から経済力への転換

信定が、他の織田一門との競争を排して津島という「金のなる木」を手に入れることができた背景には、父・良信が残した政治的遺産が決定的な役割を果たしたと考えられる。守護・斯波氏の「伴衆」という特別な立場は、弾正忠家に他の庶流にはない権威と正統性を与えていた。この「守護のお墨付き」を背景にすることで、信定は津島支配という野心的な計画を、他の勢力からの妨害を最小限に抑えつつ、有利に進めることができたのであろう。良信が獲得した「政治的資本」が、信定の代で見事に「経済的資本」へと転換された瞬間であった。

そして、この経済力は、次代のさらなる飛躍を準備するものとなる。信定の子、すなわち信長の父である織田信秀は、この津島からもたらされる潤沢な資金を元手に、兵を養い、鉄砲などの最新兵器を揃え、那古野城(後の名古屋城)を今川氏から奪取し、さらには三河国へ積極的に軍事侵攻を展開するなど、弾正忠家の勢力を爆発的に拡大させた 7 。

良信が築いた政治的地位が、信定の代で経済力に変わり、さらに信秀の代で圧倒的な軍事力へと昇華されていく。この三代にわたる壮大なリレーこそが、織田信長という歴史の巨人を登場させるための、周到かつ不可欠な準備だったのである。その全ての連鎖の始まりには、守護との関係構築という、良信の先見性に満ちた政治的判断が存在していた。

結論:織田良信の再評価 ― 天下人の「知られざる祖先」

本報告書を通じて詳述してきた通り、織田良信自身の具体的な活動を伝える史料は、文明14年(1482年)の「清洲宗論」における奉行役という、極めて限定された記録に残るのみである。彼が戦場で武功を立てたという話も、画期的な内政改革を行ったという記録もない。しかし、彼の真の歴史的重要性は、そうした目に見える功績ではなく、歴史の転換期における的確な情勢判断と、それに基づいた巧みな政治的立ち回りの中にこそ見出されるべきである。

良信は、単なる「信長の曾祖父」という血縁上の存在に留まる人物ではない。彼は、主家である守護・斯波氏の権威が大きく揺らぎ、家臣である守護代・織田氏が分裂抗争を繰り広げるという、権力の流動化が著しい動乱期にあって、自らの一族が生き残るための道を冷静に見極めた、優れた政治的戦略家であった。庶流という不利な立場を逆手にとり、守護・斯波義寛との直接的な関係を構築し、陪臣の身でありながら守護の直臣団「伴衆」に加わるという、常識を覆す一手によって、一族の運命を劇的に転換させたのである。

彼が獲得したこの「守護の直臣」という特異な政治的地位は、弾正忠家にとって計り知れない価値を持つ無形の資産となった。この政治的資本があったからこそ、子・信定は経済の要衝・津島を掌握し、莫大な富を築くことができた。そして、その経済力があったからこそ、孫・信秀は強力な軍事力を組織し、尾張国内のライバルを圧倒する勢力を築き上げることができた。信長の天下布武は、この三代にわたる周到な布石と、政治、経済、軍事という力の蓄積の上に、初めて成り立ち得たのである。

織田良信は、歴史の表舞台で華々しく活躍した英雄ではない。しかし、彼は戦国の世を終わらせる巨大な潮流の、その源流に静かに佇み、自らの手でその流れの方向を決定づけた「偉大なる祖先」として、再評価されるべき人物である。彼が築いた礎なくして、信長の覇業はあり得なかった。良信こそ、織田弾正忠家という下剋上を体現する一族の、真の「創業者」であったと言えよう。

引用文献

- 織田一族|越前町 織田文化歴史館 https://www.town.echizen.fukui.jp/otabunreki/panel/03.html

- 織田氏の出現とその存在形態 - 東京大学史料編纂所 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/kiyo/26/kiyo0026-03.pdf

- 織田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 戦国!室町時代・国巡り(1)尾張編|影咲シオリ - note https://note.com/shiwori_game/n/n294af4609edc

- 織田信長の家系図【前編】信長のルーツ https://kamakura-kamome.com/15907250185511

- 武衛・斯波氏 http://araebisu.la.coocan.jp/a/shiwa-si/shiwasi2.htm

- 信長の父・織田信秀はどういう人物だったのか? 「政治、謀略に長けていた」 https://kusanomido.com/study/history/japan/azuchi/76869/

- 織田信定 - 信長の野望新生 戦記 https://shinsei.eich516.com/?page_id=1668

- 織田良信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E8%89%AF%E4%BF%A1

- 織田敏信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B9%94%E7%94%B0%E6%95%8F%E4%BF%A1

- 第109回 信長の家、弾正忠家の家系に関して、新しい解釈が登場 https://nobunaga.blog/?p=870

- 戦国時代に終止符を打った人物といえば織田信長.その信長を生んだ織田氏とは,尾張守 護斯波 http://kinnekodo.web.fc2.com/link-46.pdf

- 織 田 氏 の 制 札 の 研 究 - 信長発給文書を中心に - 高崎経済大学 http://www1.tcue.ac.jp/home1/k-gakkai/ronsyuu/ronsyuukeisai/54_1/tomizawasato.pdf

- 弾正忠家の台所 http://www.tokugikon.jp/gikonshi/287/287toku_kiko.pdf