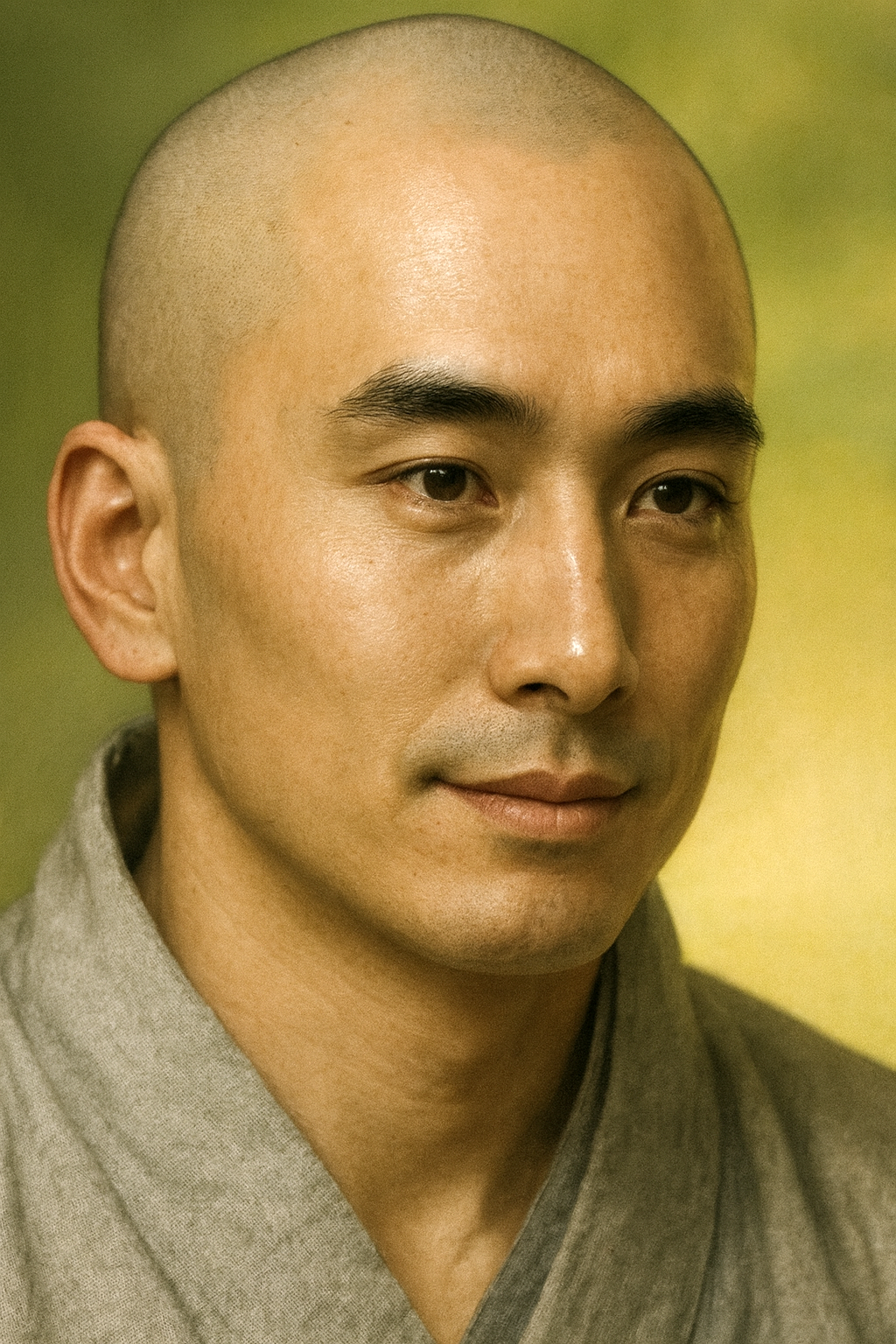

興福寺尋尊

興福寺尋尊は室町中後期から戦国初期の激動期に活躍。大和国の統治者として政治手腕を発揮し、応仁の乱を記録した『大乗院寺社雑事記』は当時の社会を知る貴重な史料。

興福寺尋尊 ― 乱世の記録者にして政治家、その生涯と時代

序論:乱世の目撃者にして当事者―興福寺尋尊という存在

室町時代中期から戦国時代の黎明期にかけて、日本の歴史が大きな転換点を迎える中で、その激動の中心地の一つであった大和国(現在の奈良県)に、一人の傑出した僧侶が存在した。興福寺大乗院門跡、尋尊(じんそん、1430-1508)である 1 。彼の79年にわたる生涯は、応仁・文明の大乱を挟み、室町幕府の権威が失墜し、下剋上の風潮が全国を覆う時代とほぼ完全に重なっている。本報告書は、尋尊を単なる一介の高僧としてではなく、時代の変革期を生きた極めて重要な「政治的主体」として捉え、その多面的な人物像を深く掘り下げることを目的とする 4 。

尋尊がその生涯の大部分を過ごした興福寺は、藤原氏の氏寺として絶大な権威を誇り、大和一国に守護が設置されない「守護不設置の国」において、事実上の統治者として君臨する「仏教王国」であった 5 。この特異な政治的地位は、尋尊の行動と思考の基盤を形成し、彼を単なる宗教家の枠を超えた、大和国の運命を左右する政治家たらしめた。彼は、中央の政争と地方の武士たちの動向を鋭敏に察知し、時には巧みな外交手腕で、時には断固たる政治的決断で、この混乱の時代を乗り越えようと試みた。

本報告書は、三部構成を以て尋尊の実像に迫る。第一部では、尋尊という人物を育んだ「世界」、すなわち彼を取り巻く興福寺と大和国の特異な支配構造を解明する。第二部では、彼の「生涯」を時系列に沿って追い、激動の時代の中で彼が下した政治的選択と具体的な行動を分析する。そして第三部では、彼が後世に遺した最大の叡智である日記『大乗院寺社雑事記』を多角的に分析し、そこから浮かび上がる室町社会の実像と、尋尊自身の人間性に光を当てる。この包括的な分析を通じて、乱世の目撃者であり、同時にその渦中に身を投じた当事者でもあった尋尊の、歴史における真の重要性を明らかにする。

第一部:尋尊を育んだ世界―門跡寺院・興福寺と大和国の支配構造

尋尊という人物の行動原理と、彼が直面した課題の根源を理解するためには、まず彼がその頂点に立った興福寺という組織と、その支配下にあった大和国という政治空間の構造的特徴を把握することが不可欠である。

第一章:仏教王国・大和

大和国は、中世日本の政治地図において極めて特殊な位置を占めていた。その特異性を生み出したのが、国家鎮護の官寺であると同時に、藤原氏の氏寺でもあった興福寺の圧倒的な存在感である。

興福寺の権威の源泉

興福寺の起源は、藤原鎌足の夫人が夫の病気平癒を祈願して山科に創建した山階寺に遡る。後に藤原不比等によって平城京の現在地に移され、興福寺と名を改めた。摂関政治の時代を通じて、藤原氏の隆盛と共にその権威は絶頂に達し、広大な荘園を全国に有する一大権門寺院へと成長した。その権威は単に宗教的なものに留まらなかった。

大和国の支配体制

鎌倉幕府成立後、全国に守護・地頭が設置されたが、大和国は興福寺の強い影響力の下、守護が置かれない「守護不設置の国」となった 8 。これにより、一国全体の軍事・警察権、すなわち検断権は興福寺が掌握することとなり、興福寺の長官である別当が、事実上の国司・守護の権能を兼ね備えるという特異な統治体制が確立された 7 。

この支配を物理的に支えたのが、「衆徒(しゅと)」と「国民(こくみん)」と呼ばれる武装した寺社勢力であった 6 。衆徒は興福寺の僧侶身分を持つ武士であり、国民は興福寺と一体の関係にあった春日社の神人(じにん)身分を持つ武士であった 7 。彼らは、いわゆる「僧兵」として興福寺の武力を構成すると同時に、その多くは大和国内に勢力基盤を持つ在地領主、すなわち国人でもあった 5 。興福寺は、これらの国人を衆徒・国民として自らの支配組織に組み込むことで、大和国に対する支配を盤石なものとしたのである 5 。

名目上の支配と実態の乖離

しかし、この興福寺による「大和一国支配」は、決して一枚岩の絶対的なものではなかった。むしろ、その内実には常に構造的な脆弱性が内包されていた。衆徒・国民とされた国人たちは、興福寺の権威を背景に自らの勢力を伸長させる一方で、その実態は自律性の高い在地領主であり、常に自らの領主権益の拡大を追求していた。

特に室町時代に入ると、南北朝の動乱を経て力をつけた国人たちの自立傾向はますます顕著になる。彼らは興福寺の統制を離れ、私的な合戦を繰り返すようになった。事態の収拾に手を焼いた興福寺は、ついに室町幕府に調停を要請せざるを得なくなる。このことは、大和武士たちへの指揮命令権が、事実上、興福寺から幕府へと移行し、興福寺の「大和守護」としての地位が有名無実化しつつあったことを示している 10 。

したがって、尋尊が門跡となった15世紀半ばの興福寺は、名目上は大和一国を支配する強大な権門でありながら、その実態は、被官であるはずの国人たちの統制に苦慮するという、権威と実効支配力の乖離という深刻な問題を抱えていた。尋尊の政治家としての手腕は、まさにこの名目と実態の乖離をいかに埋め、揺らぎ始めた興福寺の権威を再確立するかにかかっていたと言える。彼の生涯にわたる大和国人との角逐は、この構造的矛盾を背景として展開されるのである。

第二章:五摂家と門跡

尋尊の権力と影響力を理解する上で、彼が君臨した興福寺という組織の構造と並び、彼自身の出自、すなわち五摂家の筆頭たる一条家の出身であったという事実が決定的に重要である。

父・一条兼良の存在

尋尊の父は、一条兼良(いちじょうかねよし、または「かねら」とも読まれる)である 11 。兼良は、関白・太政大臣を三度歴任し、公卿社会の頂点に立った人物であると同時に、『源氏物語』の注釈書『花鳥余情』や有職故実書『公事根源』などを著した、当代随一の学者・文化人でもあった 11 。彼の学識と政治的権威は、朝廷のみならず室町幕府からも深く尊敬を集めていた。尋尊は、このような傑出した父を持つ、まさに貴種中の貴種であった。

貴種入寺の意味

兼良の第五子であった尋尊が、9歳という若さで興福寺の塔頭(たっちゅう)の中でも最高位に位置する大乗院の門跡となったことは、単なる一個人の就職を意味しない 1 。これは、摂関家筆頭の一条家が、大和一国という巨大な荘園群と、衆徒・国民という独自の武力を有する興福寺に対して、直接的な影響力を行使し、その政治力と経済力を確保するための極めて戦略的な人事であった。

門跡とは、皇族や摂関家の子弟が入寺する特定の寺院のことであり、その住持は高い格式を誇った。尋尊が大乗院門跡となることで、大乗院は中央政界、すなわち朝廷や幕府との間に、一条家を通じた強固なパイプを確保することになった。これにより、大和国という地方世界と、京の都という中央世界が、尋尊という一点で結びつけられることになったのである。

血縁と権力のネットワーク

尋尊の力は、単に彼個人の能力や大乗院門跡という地位に由来するものではなかった。その背後には、父・兼良を頂点とする一条家の広範な権力ネットワークが存在した。尋尊には数多くの兄弟がおり、長兄の教房(のりふさ)は一条本家を継ぎ、他の兄弟たちもそれぞれ有力寺院の門跡や僧正となるなど、重要な地位を占めていた 12 。これは、一条家が婚姻政策のみならず、多くの子弟を政界や宗教界の要職に送り込むことで、一族全体としての勢力基盤を盤石なものにしていたことを示している。

このネットワークの中で、尋尊は極めて重要な役割を果たした。彼は興福寺門跡として大和国の支配に携わる一方で、一条一族全体の「司令塔」として機能していたことが記録からうかがえる 13 。例えば、分家である土佐一条家の後継者問題や、兄・教房亡き後の一条本家の後継者問題にまで深く介入し、一族の存続と繁栄のために采配を振るっている 13 。彼の政治判断は、常に大乗院や興福寺の利益という視点に留まらず、一条家全体の利益という、より大きな枠組みの中で下されていた。

応仁の乱の際、戦火を逃れて奈良に下向してきた父・兼良を大乗院に庇護した行動も 11 、単なる親孝行という情緒的な側面だけでなく、一条家の「頭脳」であり権威の源泉である兼良を守るという、一族全体の戦略的判断であったと解釈できる。尋尊の生涯は、公家社会と寺社社会が、血縁と権力を媒介として分かちがたく結びついていた時代の力学を、まさに体現するものであった。

第二部:尋尊の生涯―激動の時代における選択と行動

尋尊の79年の生涯は、室町幕府の権威が崩壊し、戦国時代へと至る激動の時代そのものであった。彼はこの時代の大きなうねりの中で、大和国の支配者として、また一条家の重鎮として、数々の政治的決断を下し、行動していった。本章では、彼の生涯を年代順に追い、その具体的な軌跡を明らかにする。

表1:尋尊の生涯と関連年表

|

西暦 (和暦) |

尋尊の動向 (年齢) |

関連する国内外の主要事件 |

|

1430 (永享2) |

8月7日、一条兼良の第五子として誕生 (0歳) 1 |

|

|

1438 (永享10) |

将軍足利義教の介入により、前門跡経覚が追放され、大乗院門跡となる (9歳) 1 |

|

|

1441 (嘉吉1) |

大乗院の院務を初めて執り行う (12歳) 1 |

嘉吉の変。将軍足利義教が赤松満祐に暗殺される。 |

|

1450 (宝徳2) |

日記『大乗院寺社雑事記』の記述を開始 (21歳) 1 |

|

|

1451 (宝徳3) |

徳政一揆により大乗院が焼失。再興に着手する (22歳) 15 |

|

|

1453 (享徳2) |

古市胤仙が死去し、古市胤栄が後継となる 17 。 |

|

|

1455 (康正1) |

畠山氏の内紛が本格化(義就 vs 弥三郎)。尋尊は弥三郎方を支持 17 。 |

|

|

1456 (康正2) |

興福寺別当に就任 (27歳) 1 。 |

|

|

1465 (寛正6) |

善阿弥に命じ、大乗院庭園の作庭を開始 (36歳) 16 。 |

足利義視が義政の後継者となる。後に義尚が誕生し、将軍後継問題が複雑化 18 。 |

|

1467 (応仁元) |

|

応仁の乱が勃発。畠山政長(弥三郎方)が東軍、畠山義就が西軍の主力となる。 |

|

1468 (応仁2) |

応仁の乱の戦火を逃れた父・一条兼良を奈良の大乗院に迎える (39歳) 11 。 |

|

|

1473 (文明5) |

|

父・兼良が奈良で『花鳥余情』を完成させ、美濃へ移る 12 。 |

|

1477 (文明9) |

|

応仁の乱が終結。父・兼良が帰京する 11 。 |

|

1481 (文明13) |

|

父・一条兼良が死去。 |

|

1493 (明応2) |

|

明応の政変。細川政元が将軍足利義材を廃し、足利義澄を擁立。 |

|

1508 (永正5) |

5月2日、死去 (79歳) 1 。 |

|

第一章:大乗院門主への道(1430年~1450年代)

尋尊のキャリアは、その始まりからして波乱に満ちたものであった。彼の門跡就任は、中央政界の激しい権力闘争の直接的な結果であり、若き日の彼は、その渦中で自らの地位を確立していくことを余儀なくされた。

異例の門跡就任

永享2年(1430年)8月7日、尋尊は関白一条兼良の第五子として、京の都で生を受けた 1 。彼がわずか9歳であった永享10年(1438年)、その運命は大きく動く。時の将軍であり、強権的な政治で知られた足利義教が、興福寺一乗院門跡であった叔父の義昭(後の大僧正経覚)と対立し、その政治的影響力を削ぐために、経覚を大乗院門跡の地位から追放したのである。そして、その後任として白羽の矢が立てられたのが、義教と良好な関係にあった一条兼良の子、尋尊であった 1 。

前門跡の弟子でもなく、血縁関係もない尋尊が、将軍の政治的意図によって突如として門跡の座に就いたことは、当時の慣例から見ても「異常な入院」と評されるほどの出来事であった 1 。この事実は、尋尊のキャリアが、最初から室町幕府という中央権力の強力な政治介入のもとに始まったことを物語っている。彼は、自らの意思とは別に、巨大な政治の歯車の中に組み込まれたのである。

若き門主の統治と文化事業

嘉吉元年(1441年)に院務を初めて執り行って以降、若き尋尊は徐々に大乗院の統治者としての頭角を現していく。その手腕が試されたのが、宝徳3年(1451年)に発生した徳政一揆である。この一揆によって大乗院の伽藍は灰燼に帰すという大きな被害を受けた 15 。しかし、尋尊はこれに屈することなく、直ちに寺院の再興に着手する。

この再興事業において、彼の非凡な才覚が発揮される。彼は単に建物を元通りに復旧させることに留まらなかった。寛正6年(1465年)頃から、将軍足利義政の庭を手がけたことでも知られる当代随一の庭師、善阿弥(ぜんあみ)を京から招聘し、大乗院に壮麗な庭園を造営させたのである 15 。この庭園は「南都随一の名園」と称えられ、後には将軍足利義政自身もこの庭を訪れた記録が残っている 15 。

この文化事業には、単なる美意識の発露を超えた、高度な政治的意図が込められていた。善阿弥は、慈照寺(銀閣寺)の庭園も作庭した、まさに将軍家御用達の文化人であった 15 。そのような人物を起用し、将軍家の庭園に比肩するほどの文化空間を奈良に創出することは、大乗院が、ひいては門主である尋尊が、中央の最高権威に匹敵するほどの文化的権威を有していることを内外に誇示する行為に他ならなかった。これは、戦乱や一揆によって揺らぎかねない寺社の権威を、物理的な力だけでなく、文化的な威光によって補強しようとする、若き尋尊の卓越した政治感覚の現れであった。彼はキャリアの初期段階から、文化の持つ政治的価値を深く理解し、それを自らの権力基盤の強化に利用する術を心得ていたのである。

第二章:大和国衆との角逐

尋尊の治世は、大和国内の有力国人たちとの絶え間ない緊張と対立の中にあった。この対立を理解するためには、当時の大和国が、三つの異なるレベルの対立構造によって規定されていたことを把握する必要がある。それは、①興福寺内部の二大門跡(大乗院と一乗院)の対立、②大和国人の二大勢力(筒井氏と古市・越智氏)の対立、そして③中央政局における管領畠山氏の内紛、という三層の対立軸である。これらは互いに複雑に絡み合い、大和国をさながら内乱の坩堝へと変えていった。

畠山氏内紛への介入

中央政局における最大の不安定要因は、室町幕府の管領を輩出する有力守護大名、畠山氏の家督争いであった。当主であった畠山持国には長らく実子がおらず、弟の持富の子である弥三郎を後継者としていた。しかし、後に持国に実子・義就(よしなり)が誕生すると、事態は一変する。持国は義就を溺愛し、弥三郎を廃して義就を後継者にしようとした。これに弥三郎派の家臣が反発し、畠山氏は義就派と弥三郎派に分裂して、泥沼の内紛に突入した 17 。

この中央の政争は、直接的に大和国の政治に波及した。なぜなら、大和の国人たちは、それぞれが畠山氏のどちらかの派閥と結びつくことで、自らの勢力拡大を図ろうとしたからである。この状況において、尋尊は一貫して弥三郎(およびその後継者である政長)の側を支持した 17 。彼が日記の中で記したその理由は、「義就は幕府に背いている」というものであり 17 、幕府との協調を重視し、秩序を重んじる彼の政治姿勢がうかがえる。

一方で、興福寺内部で尋尊と対立関係にあった一乗院門跡の経覚は、義就を支持した 10 。経覚は古市氏や越智氏といった国人たちと結びつき、義就派の軍事力を背景に、大和国内における自らの影響力を確保しようとした。

大和国人の動向と代理戦争

こうして、大和国は中央の政争を映す鏡となった。尋尊は、畠山弥三郎・政長と連携し、彼らを支持する筒井氏や箸尾氏といった国人たちを支援した。対する経覚は、畠山義就と連携し、彼を支持する古市氏や越智氏を支援した 17 。大和国内の国人たちの争いは、もはや単なる地域的な紛争ではなく、興福寺内部の派閥対立と、中央の管領家の家督争いが連動した「代理戦争」の様相を呈したのである。尋尊は、この複雑怪奇な権力闘争の渦中で、大乗院と一条家の利益を守り、自らの政治的立場を維持するために、筒井氏らを巧みに操りながら、対立勢力との熾烈な駆け引きを繰り広げ続けた。

表2:大和国における主要勢力の関係図(応仁の乱前後)

|

陣営 |

中央勢力 (幕府・管領家) |

興福寺内勢力 |

大和国人勢力 |

|

東軍方 |

足利幕府 (将軍家) 畠山政長 (弥三郎派) 細川勝元 |

尋尊 (大乗院門跡) |

筒井氏 箸尾氏 |

|

西軍方 |

畠山義就 山名宗全 |

経覚 (一乗院門跡) |

古市氏 越智氏 |

この図式は、尋尊の政治的立場が、単独のものではなく、東軍を形成することになる巨大な政治ブロックの一翼を担うものであったことを明確に示している。彼の行動原理を理解するためには、常にこの複雑なアライアンス関係を念頭に置く必要がある。

第三章:応仁・文明の大乱と奈良(1467年~1477年)

応仁元年(1467年)、畠山氏の家督争いと将軍家の後継者問題が引き金となり、細川勝元を総大将とする東軍と、山名宗全を総大将とする西軍が京の都で激突し、日本史上未曾有の大乱である応仁・文明の乱が勃発した。この戦乱は、尋尊の生涯、そして彼が治める大和国にも大きな影響を及ぼした。

父・兼良の避難と「知の拠点」の維持

応仁2年(1468年)、戦火は一条家の邸宅や、日本有数の文庫であった「桃花坊文庫」をも焼き尽くした。万巻の書を失い、京での生活が困難となった父・一条兼良は、子である尋尊を頼って奈良の大乗院へと避難してきた 11 。

尋尊は父を丁重に迎え入れ、その生活と安全を保障した。しかし、彼の支援はそれに留まらなかった。彼は、戦乱の世にあっても父が学問研究を継続できるよう、可能な限りの環境を整えたのである。兼良は、この奈良滞在中に、長年取り組んできた『源氏物語』の集大成的な注釈書である『花鳥余情』を完成させ、さらに多くの講書や著作活動を行った 12 。

この事実は、尋尊が単に武力や権謀術数に長けた政治家であっただけでなく、文化や学問の価値を深く理解する知識人でもあったことを示している。京都が戦火で荒廃し、多くの文化財が失われていく中で、彼は大乗院を、戦乱から文化と知性を守るための避難所(リフュージアム)として機能させた。物理的な戦闘が文化を破壊する一方で、その文化を継承し、新たな知を創造する拠点を維持したことは、尋尊の極めて重要な功績の一つである。彼は、自らが当事者として大和国内の紛争に対処する傍らで、文化の守護者としての役割をも果たしたのである。

大乱の記録者として

大和国もまた、応仁の乱の主要な戦場の一つとなった。東軍方についた尋尊と筒井氏は、西軍方の経覚、古市氏、越智氏と激しい戦闘を繰り広げた。しかし尋尊は、この戦乱の渦中にありながら、驚くべき冷静さで、奈良に流れ込んでくる京都や諸国の戦乱に関する情報を収集し、それを自らの日記『大乗院寺社雑事記』に克明に記録し続けた 14 。

彼の日記には、戦乱の具体的な経過や、諸大名の動向、さらには幕府権威の失墜を嘆く記述までが生々しく綴られている 21 。例えば、乱後の世相について、「今や将軍の命令に従う国など日本のどこにもないのだ」と記した一節は、幕府権力の崩壊を象徴する言葉として有名である 21 。これらの記述は、応仁の乱の原因や実態、そしてそれが社会に与えた影響を知る上で、他に代えがたい根本史料となっている。尋尊は、乱の当事者であると同時に、その最も優れた目撃者・記録者でもあった。

第四章:晩年と後継者問題(1477年~1508年)

文明9年(1477年)、11年にわたる応仁の乱は、明確な勝者を生まないまま終結した。しかし、それは平和の到来を意味しなかった。中央の権威が地に堕ちたことで、全国各地で国人たちの争いが激化し、本格的な戦国乱世へと突入していく。尋尊の晩年は、この新たな時代の秩序を模索する中で、大和国、そして一条家の舵取りに奔走する日々であった。

乱後の秩序再編と一条家の「司令塔」

応仁の乱後も、大和国内では筒井氏と古市・越智氏の抗争が続き、尋尊はその収拾に努めた。また、明応2年(1493年)に細川政元がクーデターを起こして将軍を廃立した「明応の政変」など、乱後も続く中央政局の激しい変動に対しても、彼は鋭い関心を持ち続け、その動向を日記に詳細に記録している 4 。

この時期、尋尊の役割は、単なる興福寺大乗院門跡の立場を超え、一条一族全体の行く末を左右する「司令塔」としての重みを増していく 13 。父・兼良、そして兄・教房が相次いで亡くなると、彼は一族の最長老として、本家である京の一条家、さらには分家である土佐一条家の後継者問題にまで深く介入した。特に、跡継ぎのいなかった一条本家を存続させるため、土佐一条家から房通(ふさみち)を養子に迎えて家督を継がせるよう遺言したことは、彼が自らの死後までも見据え、一族全体の存続と繁栄に心を砕いていたことを示している 13 。

遷化

永正5年(1508年)5月2日、尋尊は79年の波乱に満ちた生涯を閉じた 1 。彼の死は、単に一人の高僧が亡くなったことを意味するだけでなく、応仁の乱という激動の時代を通じて、公家・寺社・武家の結節点に立ち続けた一条家の大きな支柱が失われたことを意味した 13 。彼の死後、大和国、そして一条家は、さらなる戦国の荒波に飲み込まれていくことになる。

第三部:尋尊が遺した叡智―『大乗院寺社雑事記』の多角的分析

尋尊が後世に遺した最大の功績は、大和国を統治したこと以上に、その治世の記録である『大乗院寺社雑事記』という、日本史上の至宝とも言うべき巨大な知のアーカイブを編纂したことにある。この日記は、室町時代後期の社会を映し出す比類なき鏡であると同時に、尋尊自身の精神世界を垣間見せる貴重な窓でもある。

第一章:日本史の至宝

『大乗院寺社雑事記』は、単一の日記ではない。尋尊の死後、後継者である政覚(せいかく)、経尋(けいじん)によって書き継がれた部分も含まれるが、その中核をなし、歴史的価値が最も高いのが、尋尊自身が宝徳2年(1450年)から永正5年(1508年)の遷化直前まで、約60年間にわたって記した『尋尊大僧正記』である 1 。

日記の概要と史料価値

この日記は、応仁の乱を挟む室町時代中後期から戦国時代初期という、日本の歴史における一大転換期を完全にカバーしている。その内容は、興福寺や春日大社の寺社運営に関する記録に留まらず、幕府や朝廷の動向、諸国の守護大名や国人たちの抗争、荘園経営の実態、頻発する土一揆、徳政令の要求と発布の経緯など、政治・経済のあらゆる側面に及んでいる 14 。さらに、芸能、文化、宗教、庶民の生活や風俗に至るまで、当時の社会を複眼的に捉えた記述が豊富に含まれており、この時代の研究において欠かすことのできない根本史料として、極めて高く評価されている 26 。

紙背文書の重要性

『大乗院寺社雑事記』の価値を他に類を見ないものにしているのが、その物理的な形態である。尋尊は、日記を記すにあたり、新品の紙を用いるのではなく、日常の寺務で不要となった文書の裏紙を再利用した。この裏紙に残された文書は「紙背文書(しはいもんじょ)」と呼ばれ、日記本体と同等、あるいはそれ以上の歴史的価値を持つ 14 。

紙背文書には、尋尊のもとに寄せられた各地からの書状、報告書、訴状、命令書の案文などが、ほぼ未加工の状態で大量に残されている 24 。これらは、尋尊が日々どのような情報に接し、それを基に如何なる判断を下していたのかを具体的に復元するための、第一級の手がかりとなる。

二重構造の史料がもたらす立体的な歴史像

この結果、『大乗院寺社雑事記』は、尋尊自身の視点と解釈によって編集された「日記本文(オモテ)」と、彼に寄せられた他者からの生々しい一次情報である「紙背文書(ウラ)」という、特異な二重構造を持つ史料となった。この構造こそが、我々に歴史の立体的な理解を可能にさせる。

例えば、日記本文に「内山上乗院より賀札到来す」といった簡潔な記述があった場合、その裏面を調べることで、実際に到来した賀札そのもの、すなわち、誰から誰に宛てた、どのような文面の書状であったかを確認できることがある 31 。また、日記には記されないような、稚児(ちご)の寵愛をめぐる生々しい内容の私的な手紙なども発見されており 28 、公的な顔の裏にある尋尊の人間的な側面をうかがわせる。

このように、日記本文という尋尊による「解釈・編集を経た情報」と、紙背文書という「未加工の生情報」を突き合わせて比較分析することで、研究者は単に「何が起こったか」を知るだけでなく、「尋尊が膨大な情報をどのように受け止め、取捨選択し、何を重要と見なし、何を記録に残さなかったか」という、彼の認識のフィルターそのものを分析対象とすることができる。これは、歴史上の人物の精神世界に迫るための、他に得がたい貴重なアプローチである。

第二章:日記が描く室町社会

『大乗院寺社雑事記』は、尋尊というフィルターを通して、室町後期の社会のあらゆる断面を活写している。

政治・経済のダイナミズム

日記には、幕府権威の失墜と、それに伴う社会の流動化が克明に記録されている。特に、応仁の乱後に頻発した国人や農民による一揆の記録は圧巻である。中でも、山城国(現在の京都府南部)の国人たちが、畠山氏両軍の撤退を求めて結成した「山城国一揆」に関する記述は、地域の自治と平和を求める人々のエネルギーを伝える史料として極めて有名である 32 。また、借金の棒引きなどを求める徳政令が、興福寺自身の支配地である大和国でどのように要求され、どのような内容で発布されたかについての具体的な記録も残されており 33 、当時の経済的混乱の実態を伝えている。

生活・文化の息吹

政治や経済といった硬質なテーマだけでなく、当時の人々の生活文化が生き生きと描かれている点も、この日記の大きな魅力である。尋尊自身が深く関心を持っていた猿楽(能)や連歌、茶の湯、立花(いけばな)といった芸能・文化活動に関する記述は非常に豊富で、その具体的な興行の様子や担い手たちの姿を伝えている 26 。さらに、春日若宮おん祭に代表される祭礼の様子や、奈良の町を跋扈した盗人の情報、そして彼らを裁く検断(警察・裁判)の実態など 9 、貴族から僧侶、武士、そして庶民に至るまで、様々な階層の人々の日常が、万華鏡のように描き出されている。

人間・尋尊の肖像

そして何よりも、この長大な日記は、筆者である尋尊自身の人間性を雄弁に物語っている。毎日欠かさず記録を続けるその姿勢からは、彼の几帳面で筆まめな性格がうかがえる 4 。大和国人との駆け引きや中央政局への対応を記した部分では、冷徹で現実的な政治家としての一面が際立つ。一方で、父・兼良の学問を支え、自らも文化活動に親しむ姿からは、深い教養と文化への愛情が感じられる。さらには、特定の稚児を寵愛したことを示唆する記録 28 など、清濁併せ呑む人間的な側面も垣間見える。彼は決して歴史の中に埋没した抽象的な権力者ではなく、喜怒哀楽を持ち、時代の矛盾と格闘した一人の生身の人間であった。その息遣いまでをも感じさせる点にこそ、『大乗院寺社雑事記』の尽きせぬ魅力がある。

結論:尋尊が現代に問いかけるもの

興福寺尋尊の79年の生涯を、彼が生きた時代背景、彼が君臨した組織、そして彼が遺した記録を通して多角的に検証してきた。その結果、彼は単に大和国に君臨した高僧という評価に留まらない、より重層的で重要な歴史的存在として浮かび上がってくる。

尋尊の生涯を総括するならば、彼は、公家、武家、そして寺社という、中世社会を構成する三つの主要な権力が交錯する結節点に立ち、自らの高貴な血縁と門跡という地位、そして類稀なる情報収集・処理能力と政治的判断力を駆使して、旧秩序の崩壊と新秩序の模索という時代の巨大な課題に能動的に対峙した、卓越した政治家であり知識人であったと結論づけることができる。彼は、大和国内の武士たちの抗争に介入し、中央の政争と連携しながら自派の勢力維持を図る冷徹な権力者であったと同時に、戦火の中で父・一条兼良の学問を庇護し、文化の価値を信じ、その継承に尽力した守護者でもあった。

しかし、彼の最大の功績は、大和国を一時的に統治したこと以上に、その全生涯をかけて『大乗院寺社雑事記』という巨大な知のアーカイブを後世に遺したことにある。応仁の乱を挟む激動の時代にあって、日々の出来事を冷静に観察し、膨大な情報を整理し、それを未来のために記録し続けるという行為そのものが、一つの知的営為であり、未来の世代に対する責任を果たすという、知識人の根源的な使命の現れであった。彼がもしこの記録を遺さなければ、我々が室町時代後期の社会について知ることは、著しく限定的なものになっていただろう。

権威が揺らぎ、既存の価値観が崩壊し、新たな秩序が見えない混乱の時代において、複雑に絡み合う利害関係を調整し、目先の利益のみならず文化の永続的な価値を信じ、そして未来のために冷静に現在を記録し続けようとした尋尊の生き方は、現代を生きる我々にも多くの示唆を与えてくれる。確固たる指針が見失われがちな現代社会において、指導者や知識人はいかにあるべきか。尋尊の生涯と彼が遺した偉大な記録は、その問いに対する一つの歴史的な応答として、今なお重い意味を持ち続けている。

引用文献

- 尋尊(ジンソン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8B%E5%B0%8A-82169

- 尋尊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8B%E5%B0%8A

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8B%E5%B0%8A#:~:text=%E5%B0%8B%E5%B0%8A%EF%BC%88%E3%81%98%E3%82%93%E3%81%9D%E3%82%93%E3%80%81%E6%B0%B8,%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA180%E4%B8%96%E5%88%A5%E5%BD%93%E3%80%82

- 尋尊 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b588526.html

- 大和国|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1997

- 南都北嶺と中世日本の荘園支配——興福寺・延暦寺の栄枯盛衰|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n776da34d3c00

- 大和武士を支配した興福寺と春日社 - 四條畷市教育文化センター http://nawate-kyobun.jp/masatsura_tusin_49.pdf

- 中世大和の支配者、興福寺 - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/kohfukuji

- 中世後期の奈良の盗人検断について : 『大乗院寺社 雑事記」を手がかりにして - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1893/KJ00000742998-00001.pdf

- 応仁の乱への道~大和武士の興亡(3) - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/yamatobhshi03_ohninnoran

- 一条兼良(イチジョウカネラ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF-15356

- 一条兼良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF

- 武士と公家の間】 4.土佐一条家の興亡 http://kinnekodo.web.fc2.com/link-4.pdf

- 大乗院寺社雑事記(ダイジョウインジシャゾウジキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E4%B9%97%E9%99%A2%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E9%9B%91%E4%BA%8B%E8%A8%98-91313

- 奈良歴史漫歩No.064 大乗院庭園 http://www5.kcn.ne.jp/~book-h/mm067.html

- 興福寺大乗院 - SHINDEN https://shinden.boo.jp/wiki/%E8%88%88%E7%A6%8F%E5%AF%BA%E5%A4%A7%E4%B9%97%E9%99%A2

- 古市胤栄の時代 http://rekishi-nara.cool.coocan.jp/tokushu/yamasen/yamasen14.htm

- 【読書感想】応仁の乱 - 戦国時代を生んだ大乱 - 琥珀色の戯言 https://fujipon.hatenadiary.com/entry/2017/01/19/083000

- 作者:一条兼良 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%BD%9C%E8%80%85:%E4%B8%80%E6%9D%A1%E5%85%BC%E8%89%AF

- 尋尊(じんそん) - ヒストリスト[Historist] https://www.historist.jp/word_j_shi/entry/033391/

- 呉座『応仁の乱』 - 諫早 庸一 (Yoichi ISAHAYA) - 研究ブログ - researchmap https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/111314/2b0317e7240d055dad38f995d647f592?frame_id=644859&lang=ja

- 応仁の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%9C%E4%BB%81%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 尋尊 / 安田次郎 <電子版> - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-1698700

- 大乗院寺社雑事記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%97%E9%99%A2%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E9%9B%91%E4%BA%8B%E8%A8%98

- 大乗院寺社雑事記 - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E5%A4%A7%E4%B9%97%E9%99%A2%E5%AF%BA%E7%A4%BE%E9%9B%91%E4%BA%8B%E8%A8%98

- 大乗院寺社雑事記研究論集 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA50695779

- 大乗院寺社雑事記 - 国立公文書館 デジタルアーカイブ https://www.digital.archives.go.jp/DAS/pickup/view/category/categoryArchives/0400000000/0411000000/01

- 27.大乗院寺社雑事記 - 歴史と物語:国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/rekishitomonogatari/contents/27.html

- 大乗院寺社雑事記紙背文書 第二巻 [978-4-585-03132-1] - 11,660円 ... https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=3132

- 大乗院寺社雑事記紙背文書 第一巻 [978-4-585-10088-1] - 勉誠社 https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=10088

- 大日本史料 第八編之四十三 https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/publication/syoho/53/pub_shiryo-08-43.html

- テーマ学習 文字史料を読む https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kentei/03062201/14-76/14-76-01.pdf

- 応仁の大乱 http://ktymtskz.my.coocan.jp/C3/sen3.htm

- 大乗院寺社雑事記の研究 - WebOPAC Local書誌詳細 - 京都橘大学 https://webopac.tachibana-u.ac.jp/webopac/catdbl.do?pkey=BB00068901&hidden_return_link=true