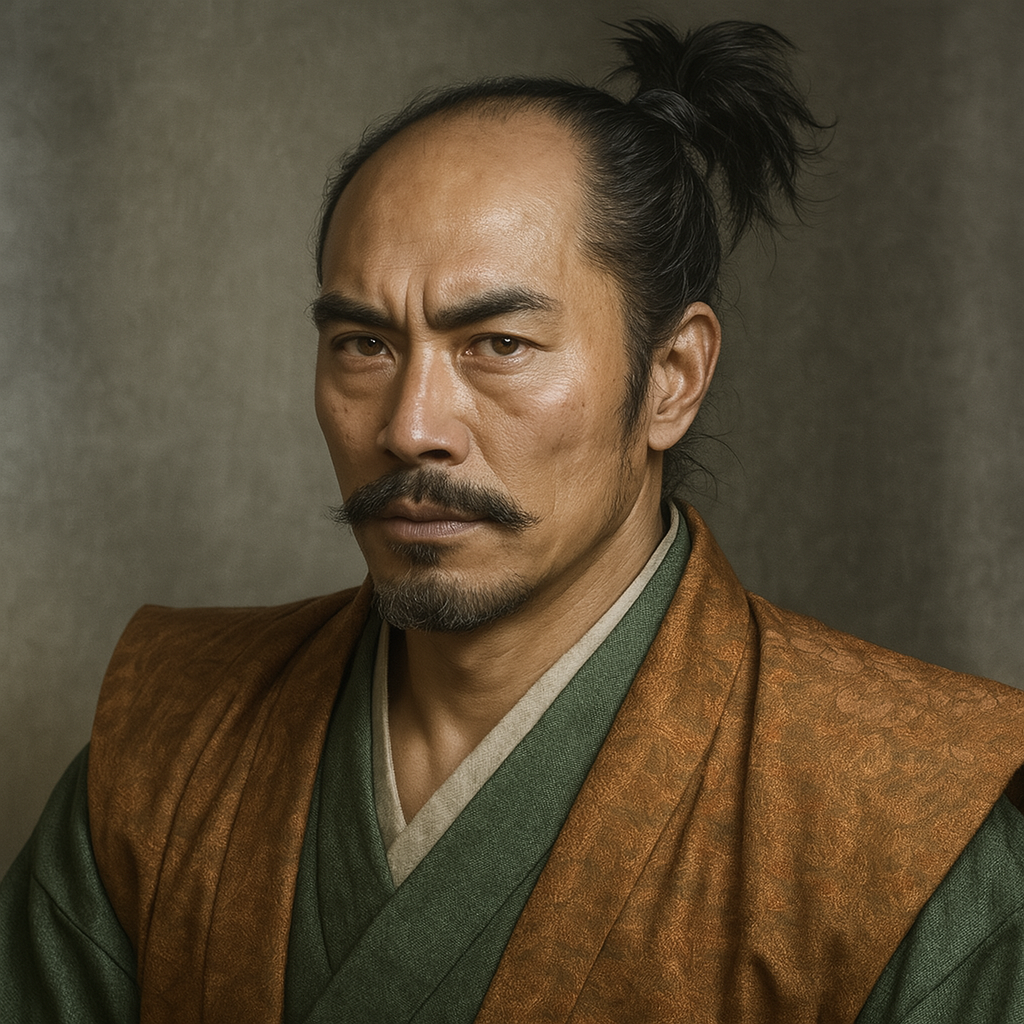

芳賀高定

芳賀高定は下野益子氏出身。宇都宮尚綱に抜擢され芳賀家を継ぎ、那須高資・芳賀高照を謀殺。佐竹氏と連携し宇都宮城を奪還。宇都宮家再興に尽力した忠臣。

下野の柱石、芳賀高定 ―忠誠と謀略、宇都宮家再興の生涯―

序章:乱世の下野と宇都宮家の苦境

芳賀高定という人物の生涯を理解するためには、まず彼が歴史の表舞台に登場する前夜、その故郷である下野国(現在の栃木県)が置かれていた深刻な苦境から語り起こさねばならない。戦国時代中期、下野国は、北に関東の雄・佐竹氏、南に相模から勢力を急拡大させる後北条氏、西に越後の上杉氏、そして東には宿敵・那須氏といった有力大名に四方を囲まれた、地政学的な緩衝地帯であった。この地を支配する宇都宮氏は、鎌倉時代以来の名門としての権威をかろうじて保ってはいたものの、周辺大名の絶え間ない圧迫を受け、その勢力圏は常に存亡の危機に晒されていた。

宇都宮家の苦悩は、外部からの脅威だけに留まらなかった。むしろ、より深刻だったのは、その内側に巣食う構造的な脆弱性であった。高定が歴史に登場する数世代前、宇都宮家中では「宇都宮錯乱」と呼ばれる大規模な内紛が勃発していた 1 。これは、主君・宇都宮成綱が、家中において主家を凌ぐほどの権勢を誇っていた筆頭重臣・芳賀氏を武力で粛清した事件である。この内紛は、宇都宮家中の権力構造を根底から揺るがし、深刻な爪痕を残した。

この事件以降、宇都宮家では主君の権威が著しく低下し、一方で芳賀氏や壬生氏といった有力な家臣団が、主家の統制から離れて独自の動きを強める「主弱臣強」の風潮が蔓延した 4 。家臣が主君を軽んじ、互いに勢力を争う。それは、いつ主家そのものが内部から崩壊してもおかしくない、極めて危険な状態であった。芳賀高定の物語は、このような内憂外患の渦中にあった宇都宮家が、いかにして生き残りを図ったかという壮絶な闘争の記録であり、彼の登場は、いわば必然であった。弱体化した主家が、その存亡を賭けて断行した起死回生の一手、その「劇薬」こそが、芳賀高定という人物だったのである。

第一章:出自の謎 ― 紀党益子氏と清党芳賀氏

芳賀高定は、大永9年(1529年)、下野国の有力国人・益子勝宗の三男として生を受けた 6 。幼名は宗之と伝わっている 7 。彼の出身母体である益子氏は、下野国において宇都宮家の武力を支える二大武士団「紀清両党」の一角、紀党の棟梁を務める名門であった 8 。そして、紀党と並び称されたもう一方の雄が、清原氏を本姓とする清党の棟梁、芳賀氏である 11 。この紀清両党は、宇都宮家の軍事力を担う両輪であると同時に、家中の主導権を巡って互いに競い合うライバル関係にもあった。高定は、この複雑な力関係の中に生を受けたのである。

彼の出自を巡る記録には、いくつかの不可解な点が存在する。『下野国誌』の系譜には、益子勝宗の子として高定の名が記されている一方で、益子氏の公式な系図である『益子系図』には彼の名が見当たらない 8 。これは、彼が後にライバルである芳賀家の家督を継ぐという、前代未聞の経歴を辿ったことと無関係ではあるまい。益子本家にとって、彼の存在は公式の記録から敢えて抹消すべき、異例の事態であった可能性を示唆している。

高定の運命が大きく動いたのは、天文10年(1541年)のことである。この年、時の芳賀氏当主・芳賀高経が、主君・宇都宮尚綱に対して反乱を起こし、敗死するという事件が起きた 3 。主家への反逆に加え、長年にわたり専横を極めてきた芳賀氏に対し、主君・尚綱は抜本的な対策を講じる必要に迫られた。そこで尚綱が下した決断は、反乱分子である芳賀氏の血統を一度断ち切り、家臣団の勢力図を再編することであった。そのために白羽の矢が立てられたのが、ライバル一族である益子氏出身の若者、すなわち高定だったのである。尚綱は、高定を抜擢して、空位となった芳賀家の家督を継承させた 10 。これは、芳賀氏の権力を削ぎ、自らへの忠誠心の高い人物をそのトップに据えることで、家臣団の再掌握を図るという、極めて高度な政治判断であった。

しかし、この抜擢は、高定を極めて困難な立場に置くことになった。彼は、芳賀氏にとって血の繋がらない「外様」の当主であり、その家中には、討たれた旧当主・高経の遺児である高照や高継といった、正統な血を引く者たちが存在していた 13 。彼らは、高定にとって常にその地位を脅かす潜在的な政敵であった。高定の権力の源泉は、芳賀家内部からの支持ではなく、ひとえに主君・宇都宮尚綱からの信任ただ一つ。この特異な出自こそが、彼の生涯を貫く行動原理、すなわち「主家への絶対的な忠誠」を決定づけたのである。彼にとって、主家を守り、その信頼に応え続けることだけが、自らの存在意義と地位を保障する唯一の道であった。後世、「無欲の忠臣」と評される彼の姿 15 は、単なる美徳であると同時に、彼の政治的立場から生まれた、必然的な生存戦略そのものであったと言えよう。

第二章:主家存亡の危機 ― 宇都宮城、壬生氏に堕つ

芳賀高定が芳賀家を継いでからわずか8年後の天文18年(1549年)、宇都宮家は史上最大の危機を迎える。この年、主君・宇都宮尚綱が、宿敵・那須氏との「五月女坂の戦い」において、まさかの敗北を喫し、戦場で討死するという悲劇が起こった 16 。大黒柱を失った宇都宮家中には、巨大な権力の空白が生まれ、深刻な動揺が走った。尚綱の嫡男・広綱(当時の幼名は伊勢寿丸)は、この時わずか5歳の幼児に過ぎなかったのである 16 。

この千載一遇の好機を見逃さなかったのが、宇都宮家の宿老の一人、壬生綱房であった。かねてより野心を抱いていた綱房は、主君の死という混乱に乗じて、ついに本性を現す。彼は軍勢を率いて宇都宮家の本拠・宇都宮城に攻め寄せ、これを占拠してしまった 16 。綱房の策略は、単なる武力による乗っ取りに留まらなかった。彼は、かつて高定によって芳賀家の家督の座を追われた、芳賀高経の遺児・芳賀高照を白河から探し出し、傀儡の宇都宮家当主として宇都宮城に迎え入れたのである 16 。これは、高定の正統性を根本から揺るがす、極めて巧妙な一手であった。壬生綱房は、「自分は宇都宮家の正統な後継者である芳賀高照公を擁立するために立ち上がったのだ」という大義名分を掲げることで、自らの下克上を正当化しようと図ったのである。

この策略により、芳賀高定は二重の苦境に立たされた。彼は、主家の正統な後継者である幼君・広綱を擁する「忠臣」であると同時に、壬生方が担ぐ芳賀高照と対峙することで、「芳賀家の家督を簒奪した者」という立場に追い込まれた。宇都宮家の他の家臣たちも、どちらに与すべきか大いに動揺し、結果として塩谷氏など多くの者が壬生方についてしまった 16 。

まさに絶体絶命の状況下で、芳賀高定は最後の責務を果たす。彼は、燃え落ちる宇都宮城から幼君・広綱を救い出し、自らの本拠地である真岡城へと落ち延びた 16 。宇都宮城を失い、多くの家臣に裏切られ、主家は滅亡の淵に立たされた。ここから、宇都宮城を奪還するまでの約8年間、高定は真岡城に籠り、主家再興という、ほとんど不可能に見える大事業のため、雌伏の時を過ごすことになるのである。

第三章:不屈の謀略 ― 宇都宮城奪還への道

絶望的な状況から、芳賀高定はいかにして大逆転劇を成し遂げたのか。彼の真骨頂は、武力だけに頼るのではなく、冷徹な謀略、周到な内部工作、そして卓越した外交を組み合わせた、多角的かつ長期的な戦略にあった。宇都宮城奪還への道は、一本の矢を放つようにではなく、計算され尽くした三本の矢を、的確な順序で放つことによって切り拓かれたのである。

第一の矢:仇敵・那須高資の謀殺

高定が最初に放った矢は、主君・尚綱を討った直接の仇であり、壬生氏と連携する可能性のあった北の脅威、那須氏に向けられた。天文20年(1551年)、高定は那須氏の内部対立に目をつけ、当主・那須高資に不満を抱いていた庶流の千本資俊に接近する。彼は巧みな謀略をもって資俊を操り、主君である高資を千本城に誘き出させ、これを謀殺させることに成功した 16 。これは単なる私的な復讐ではなかった。主家の仇を討つという大義名分を果たすと同時に、那須氏の力を大きく削ぎ、壬生氏を外交的に孤立させるという、極めて戦略的な一手であった。これにより、高定は背後の憂いを断ち、宇都宮城攻略に集中できる環境を整えたのである。

第二の矢:傀儡・芳賀高照の粛清

次に高定が狙いを定めたのは、壬生綱房が自らの支配の正当性の象徴として掲げていた傀儡、芳賀高照であった。弘治元年(1555年)、高定は高照を真岡城へと誘い出し、これを暗殺する 16 。これにより、壬生氏が振りかざしていた「正統な芳賀氏当主の擁立」という大義名分は、完全に粉砕された。奇しくも同年、宇都宮城を支配していた壬生綱房自身も急死する。その死因は病死とも伝わるが、高定による謀殺説も根強く囁かれており 2 、宇都宮城の支配体制に大きな動揺が走ったことは間違いない。高定は、敵の権威の象徴を打ち砕くことで、戦いの主導権を精神的な側面から奪い返したのである。

第三の矢:外交による包囲網の構築

謀略によって敵の足元を揺さぶった高定は、最後の仕上げとして、卓越した外交手腕を発揮する 25 。彼は、自軍の兵力だけでは宇都宮城の奪還が困難であることを冷静に分析し、外部勢力を味方につけることで、軍事的な包囲網を構築しようと図った。

まず、彼は東の常陸国を支配する関東の雄、佐竹義昭との交渉に臨んだ。そして、主君・広綱の正室に義昭の娘(後の南呂院)を迎えるという婚姻同盟を成立させたのである 16 。これにより、宇都宮氏は佐竹氏という強力な後ろ盾を得ることに成功した。さらに、高定の外交努力は南にも及んだ。当時、関東で急速に勢力を拡大していた相模の後北条氏康とも連携を取り付け、壬生氏を討伐するための支援を取り付けたのである 27 。北の那須を弱体化させ、内部の傀儡を排除し、そして東と南から強力な同盟軍を引き入れる。高定の描いた戦略図は、この時点でほぼ完成していた。

決戦:八年越しの宇都宮城帰還

弘治3年(1557年)、ついに機は熟した。高定は、佐竹義昭が派遣した五千騎ともいわれる強力な援軍を率いて 27 、宇都宮城に拠る壬生綱雄(綱房の子)に決戦を挑んだ。飛山城に陣を構えた佐竹軍の支援のもと 1 、宇都宮・芳賀軍は壬生氏を撃破。主君・宇都宮尚綱が五月女坂に散ってから実に八年の歳月を経て、ついに本拠・宇都宮城の奪還を成し遂げたのである 1 。この時、高定に守られてきた主君・広綱は13歳の少年に成長していた。この勝利は、個々の謀略や戦闘の成果以上に、それらを一つの戦略的な流れの中に位置づけ、実行する高定の「総合プロデュース能力」の賜物であった。彼は、自軍の劣勢を認識した上で、時間と空間を味方につけ、敵の弱点を的確に突き、勝利への道筋を冷静に描き切った、戦国時代屈指の戦略家であったと評価できる。

第四章:宿老としての治世 ― 宇都宮家の再興と安定

宇都宮城の奪還は、芳賀高定にとって最終目標ではなく、宇都宮家再興という壮大な事業の新たな始まりに過ぎなかった。城を取り戻すまでの彼が、謀略を駆使する破壊的な「攻め」の人物であったとすれば、帰還後の彼は、若き主君を支え、傾いた主家を再建する建設的な「守り」の政治家へと、その役割を鮮やかに転換させた。

帰還後、高定は名実ともに宇都宮家の筆頭宿老として、若き主君・宇都宮広綱の後見人となり、国政の全般を取り仕切った 26 。彼の安定した統治は、広綱が天正4年(1576年)に若くして亡くなるまで続き、その間、宇都宮家は束の間の平和と繁栄を享受した。その功績から、高定は宇都宮家の「中興の祖」と呼ぶにふさわしい働きをしたと言える。

高定が最優先で取り組んだ課題の一つが、壬生氏の反乱で露呈した家臣団の統制強化であった 31 。彼は自らの拠点である真岡城 11 や、宇都宮氏の重要な支城である飛山城 1 を効果的に活用し、領国の防衛体制を再構築すると同時に、家臣たちへの睨みを利かせた。

外交面においても、高定の手腕は遺憾なく発揮された。永禄4年(1561年)、上杉政虎(後の謙信)が関東管領として大軍を率いて関東に出兵した際には、主君・広綱と共にこれに参陣している 26 。これは、滅亡寸前まで追い込まれた宇都宮家が、再び関東の主要大名として公的に認められ、その政治の舞台に復帰したことを示す象徴的な出来事であった。この上杉氏への従属は、強大化する南の後北条氏に対する強力な牽制となり、佐竹氏との同盟関係を基軸としつつ、巧みなバランス外交を展開することで、高定は主家の独立を巧みに維持し続けたのである。

一方、宇都宮城を追われた宿敵・壬生氏は、本拠地である鹿沼城へと退いた 19 。その後も、壬生綱雄やその子・義雄は、後北条氏と結びつくなどして宇都宮氏への抵抗を続けたが 35 、高定が築いた宇都宮・佐竹・上杉の包囲網の前には、もはやかつての勢いを取り戻すことはできなかった。壬生氏の離反によって、宇都宮氏の領国の西側境界線は一時後退を余儀なくされたが 37 、宇都宮家が下野国における主導権を失うことはなかった。最終的に壬生氏は、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による小田原征伐において、運命を共にした後北条氏に与したため、滅亡の道をたどることになる 22 。高定の奪還戦の勝利が、下野国における両家の力関係を、そしてその後の運命を決定的にしたのである。

第五章:晩年と遺産 ― 血と融和の継承

宇都宮家を滅亡の淵から救い、その再興を見届けた芳賀高定。その晩年において、彼は自らの生涯の集大成ともいえる、最も深遠かつ不可解な決断を下す。それは、後継者問題であった。

高定には、小貫姓を名乗ったとされる実子が存在した 39 。彼に芳賀家の家督を継がせ、益子氏の血を引く新たな芳賀家として、その権力を世襲させることも十分に可能であったはずである。しかし、高定はその道を選ばなかった。彼が後継者に指名したのは、かつて自らが粛清した政敵・芳賀高経の遺児であり、自らの手で養育してきた養子の芳賀高継だったのである 10 。これは、個人的な権力欲や一族の繁栄を度外視した、驚くべき決断であった。この行動の背後には、宇都宮家の未来を見据えた、高定の最後の、そして最大の「謀略」が隠されていた。宇都宮錯乱以来、数十年にわたって宇都宮家臣団を蝕んできた最大の不安定要因は、主家と筆頭重臣・芳賀家の間の根深い確執であった。高定は、自らが「中継ぎ」として一時的に預かっていたに過ぎない芳賀家の家督を、本来の正統な血筋に「返還」することによって、この長年の確執に終止符を打ち、家臣団の完全な融和と、宇都宮家の永続的な安定を図ろうとしたのである。それは、目先の利益を超えた、主家の未来に対する究極の奉仕であった。

天正16年(1588年)、芳賀高定はその波乱に満ちた生涯を閉じた 7 。彼の死後、宇都宮家は、彼という巨大な「重し」を失ったことで、再び家中の統制に苦慮することになる。養子の高継、そして宇都宮家から芳賀家に入った芳賀高武が後を継ぐが 12 、高定ほどの政治力と求心力を持ち合わせることはできず、家中の内紛が再燃。皮肉にも、その内紛が原因の一つとなり、宇都宮家は慶長2年(1597年)、豊臣秀吉によって改易の憂き目に遭う。高定の存在がいかに宇都宮家にとって不可欠であったかを、その死が逆説的に証明する結果となった。

芳賀高定の生涯は、一見すると矛盾に満ちている。主家への「無欲の忠誠」 15 を貫く一方で、目的のためには仇敵の謀殺や政敵の粛清も厭わない「非情の謀略家」としての顔も持つ。しかし、これらは決して矛盾するものではない。「滅亡寸前の主家を再興し、安定させる」という、生涯で唯一無二の目的を達成するために、彼が状況に応じて使い分けた「表」と「裏」の顔であった。そして、政敵の子に家督を譲るという最後の決断は、彼の行動のすべてが私欲のためではなく、ただひたすらに主家の安寧のためであったことを雄弁に物語っている。これこそが、彼の「無欲の忠臣」という評価を決定づける、最も深遠な行動であったと言えよう。

終章:芳賀高定の歴史的意義

芳賀高定は、戦国時代の北関東史において、特異な輝きを放つ人物である。彼の歴史的意義は、いくつかの側面に集約することができる。

第一に、彼は紛れもなく「宇都宮家の救世主」であった。主君の戦死と本拠地の喪失という、戦国大名にとって致命的な状況から、わずか一代で主家を再興させたその手腕は、驚嘆に値する。彼の存在なくして、戦国中期の宇都宮家の存続はあり得なかったであろう。彼は、滅亡の淵にあった主家を救い出し、一時的ではあれ、北関東の有力大名としての地位を回復させる原動力となった。

第二に、彼の生涯は、戦国時代における中小規模の大名が置かれた過酷な現実と、その中で繰り広げられた熾烈な生き残り戦略の縮図である。佐竹、後北条、上杉といった巨大勢力の狭間で、彼らと時には結び、時には対立しながら、巧みな謀略と外交を駆使して独立を保とうとした高定の姿は、当時の北関東に数多存在した国人領主たちの苦闘を象徴している。

そして最後に、彼が示した「忠誠と謀略」の生き様は、乱世における家臣の理想と現実を体現する、一つの完成された物語を提供している。主家への絶対的な忠誠心を持ちながら、それを実現するためには、非情な謀略をも厭わない。そして、最大の功績者でありながら、その権力を自らの血族に継承させることなく、大局的な見地から政敵の血統に返還する。この一連の行動は、私利私欲を超えた「奉公」の精神が、戦国乱世という極限状況下でどのように発揮され得たかを示す、稀有な実例である。

高定が心血を注いで再建した宇都宮家は、彼の死後、わずか10年足らずで改易という結末を迎えた。しかし、彼が一代で成し遂げた奇跡的な再興劇と、その根底にあった忠誠と謀略の交錯する生き様は、一地方大名の家臣という枠を超え、戦国という時代そのものを理解する上で、極めて示唆に富む歴史的遺産として、後世に語り継がれる価値を持つものである。

付属資料:主要関連人物一覧表

|

勢力 |

人物名 |

読み |

高定との関係 |

主要な事績・役割 |

関連資料 |

|

宇都宮家 |

宇都宮尚綱 |

うつのみや ひさつな |

主君(初代) |

五月女坂で戦死。高定を芳賀家当主に抜擢。 |

16 |

|

|

宇都宮広綱 |

うつのみや ひろつな |

主君(二代) |

幼少期に高定に保護され、宇都宮城に帰還。 |

16 |

|

益子家 |

益子勝宗 |

ましこ かつむね |

実父 |

紀党の棟梁。高定の出身母体の当主。 |

6 |

|

芳賀家 |

芳賀高経 |

はが たかつね |

先代当主(政敵) |

尚綱に反乱し敗死。高定が家督を継ぐ。 |

13 |

|

|

芳賀高照 |

はが たかてる |

傀儡(政敵) |

高経の子。壬生氏に担がれるが、高定に粛清される。 |

13 |

|

|

芳賀高定 |

はが たかさだ |

本人 |

本報告書の主人公。 |

- |

|

|

芳賀高継 |

はが たかつぐ |

養子・後継者 |

高経の子。高定の養子となり芳賀家を継ぐ。 |

13 |

|

壬生家 |

壬生綱房 |

みぶ つなふさ |

最大の敵 |

宇都宮城を乗っ取り、高定と敵対。急死。 |

2 |

|

|

壬生綱雄 |

みぶ つなたけ |

敵 |

綱房の子。高定に宇都宮城を奪還される。 |

16 |

|

那須家 |

那須高資 |

なす たかすけ |

仇敵 |

尚綱を討ち取るが、高定の謀略で殺害される。 |

16 |

|

佐竹家 |

佐竹義昭 |

さたけ よしあき |

同盟者 |

娘を広綱に嫁がせ、宇都宮城奪還を支援。 |

16 |

引用文献

- 飛山城(とびやまじょう)~宇都宮氏の家臣・芳賀氏の居城 https://www.pasonisan.com/rvw_trip/16-8-tobiyamajou.html

- 壬生綱房 みぶ つなふさ - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/mibu-tsunahusa

- 飛山城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kantou/tobiyama.j/tobiyama.j.html

- 宇都宮成綱とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- 宇都宮成綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- 芳賀高定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%AB%98%E5%AE%9A

- 芳賀高定@信長之野望精華區 - 巴哈姆特 https://forum.gamer.com.tw/G2.php?bsn=64&sn=1352

- 益子勝宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%8A%E5%AD%90%E5%8B%9D%E5%AE%97

- KI53 益子朝忠 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/KI53.html

- 武家家伝_芳賀氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/haga_k.html

- 下野真岡 北関東名家の宇都宮氏を主家とし代々から同氏を支えるも小田原北条氏敗北後の関東仕置で秀吉処断により没落の芳賀氏本拠『真岡城』訪問 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10933958

- 芳賀氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E6%B0%8F

- 芳賀高継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%AB%98%E7%B6%99

- 武家家伝_宇都宮氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/utumiya.html

- 下野戦国争乱記 芳賀家 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/hagake.htm

- 宇都宮広綱 うつのみや ひろつな - 坂東武士図鑑 https://www.bando-bushi.com/post/utsunomiya-hirotsuna

- 宇都宮広綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BA%83%E7%B6%B1

- 下野戦国争乱記 宇都宮尚綱 宇都宮広綱 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/miyatousyu2.htm

- 壬生綱雄 - 栃木県人物風土記 http://tennnennkozizinnbutu.seesaa.net/article/a32914574.html

- 夫が32歳で病死、後継者はまだ9歳…北条政子にならって誕生した、“宇都宮の尼将軍”と呼ばれる女性家長の功績 - 本の話 - 文春オンライン https://books.bunshun.jp/articles/-/8235

- 壬生綱房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%9F%E7%B6%B1%E6%88%BF

- 壬生家 当主列伝 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/mibutousyu.htm

- 平宰相〜北条嫡男物語〜 - 宇都宮家の復興 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n0780gq/50/

- 千本資俊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E6%9C%AC%E8%B3%87%E4%BF%8A

- 武将の設定にご協力ください - Mount&Blade Warband MOD 関東動乱(仮) https://w.atwiki.jp/kantoudouran/pages/22.html

- 芳賀家当主 芳賀高定 - 下野戦国争乱記 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/hagatousyu.htm

- 宇都宮広綱とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BA%83%E7%B6%B1

- 【1 第3代綱房・4代綱雄】 - ADEAC https://adeac.jp/mibu-town/text-list/d100080/ht000370

- 『信長の野望・創造パワーアップキット』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data.cgi?equal23=00;target=232;max=1947;print=25;p=1

- 芳賀高定とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%AB%98%E5%AE%9A

- 芳賀高武 (はが たかたけ) | げむおた街道をゆく https://ameblo.jp/tetu522/entry-12030808049.html

- 【家臣団の統制】 - ADEAC https://adeac.jp/takanezawa-lib/text-list/d100010/ht002890

- 下野飛山城 http://www.oshiro-tabi-nikki.com/tobiyama.htm

- 鹿沼城の見所と写真・100人城主の評価(栃木県鹿沼市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/2157/

- 鹿沼城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E6%B2%BC%E5%9F%8E

- 壬生氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%AC%E7%94%9F%E6%B0%8F

- 天正期宇都宮氏の城・館についての一考察 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/52/52089/105416_21_%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%80%E8%A6%81.pdf

- 【壬生氏のおこりと滅亡】 - ADEAC https://adeac.jp/mibu-town/text-list/d100080/ht000290

- 益子氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E7%9B%8A%E5%AD%90%E6%B0%8F

- 芳賀高武とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%B3%E8%B3%80%E9%AB%98%E6%AD%A6