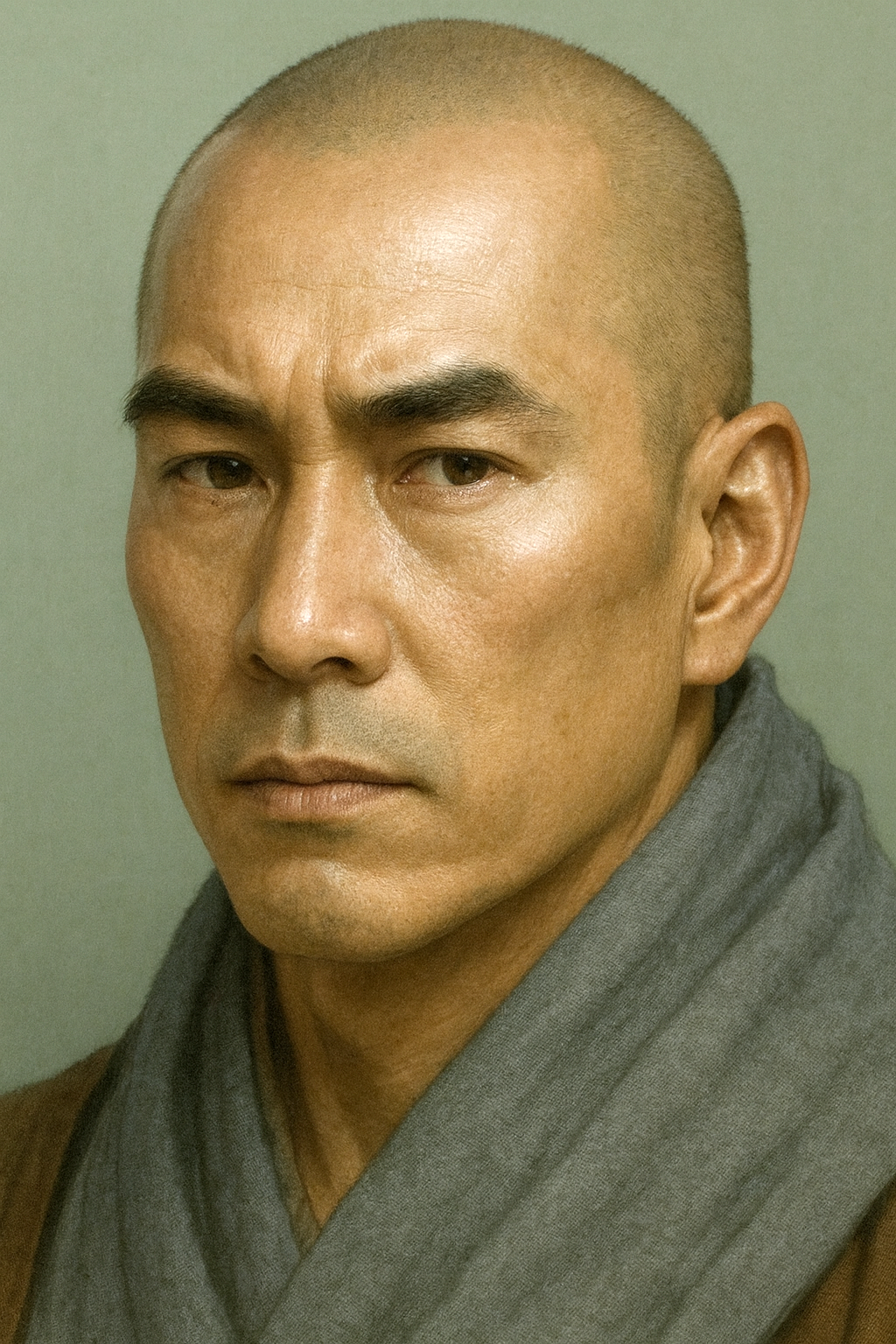

英賀証秀

英賀証秀は興正寺住持で、播磨英賀一揆を指導した伝説上の人物。英賀は城と寺内町が一体化した要塞都市として織田信長に抵抗するも、羽柴秀吉に攻められ落城。

英賀証秀と播磨一向一揆の真相:伝説の僧侶と要塞都市・英賀の興亡

序章:英賀証秀という人物をめぐる謎

戦国時代の播磨国に、英賀(あが)の寺内町を拠点とし、浄土真宗(一向宗)門徒を率いて守護大名・赤松氏や天下人・織田信長に抵抗したとされる僧侶、「英賀証秀」。その名は、宗教的信念が巨大な軍事権力と対峙した、戦国史の劇的な一場面を想起させる。しかし、この人物像は、史料を丹念に紐解くことで、単純な史実とは異なる複雑な様相を呈してくる。

史料上にその名を留める高僧「証秀」は、播磨の英賀ではなく、大坂の興正寺の住持であり、その生涯と、英賀が歴史の表舞台で最も激しく燃え上がった時期との間には、埋めがたい時間的・地理的隔たりが存在するのである 1 。彼が英賀の地で一揆を指導したという直接的な証拠は見いだせない。

本報告書は、この「英賀証秀」という名にまつわる歴史的な謎を解明することを第一の目的とする。その上で、謎の背景に存在する、播磨国英賀という土地で実際に繰り広げられた一向宗門徒の熾烈な抵抗、すなわち「英賀一揆」の実像を、関連する人物、地理的条件、そして政治的背景から多角的に徹底解明する。これにより、一人の僧侶の伝説の奥に隠された、戦国末期の要塞都市の興亡と、そこに生きた人々の闘争の物語を明らかにしていく。

第一部:興正寺十六世・証秀の実像

「英賀証秀」の伝説を検証するにあたり、まず史料上で確認される「証秀」という人物の正確な経歴を確立する必要がある。これにより、伝説と史実とを明確に切り分け、歴史的実像に迫るための不動の基点を設定する。

1.1 生い立ちと興正寺の継承

証秀は天文4年(1535年)、大坂に拠点を置く興正寺の第十五世(実際には三世)とされる蓮秀の息子として生を受けた 2 。父・蓮秀が54歳(あるいは55歳)の時に生まれた子であり、寺の将来を担う待望の後継者であった 2 。

彼の出自が、本願寺教団内でいかに重要な位置を占めていたかは、その名からも窺い知ることができる。「証秀」という名の「証」の一字は、当代の本願寺法主であった証如から授かったものであり、彼の得度(僧侶となる儀式)も本山である本願寺で執り行われた 2 。これは、本願寺の有力な一家衆寺院である興正寺の後継者として、幼少期から教団中枢に認められていたことを示している。

しかし、その家庭環境は必ずしも平穏ではなかった。異母兄である実秀が早くに亡くなっていたため、証秀が唯一の後継者であったが、天文14年(1545年)、彼が11歳の時に母・妙恵尼が33歳の若さでこの世を去っている 2 。そして天文21年(1552年)、父・蓮秀も逝去し、証秀は18歳という若さで興正寺の住持職を継承することとなった 2 。

1.2 本願寺教団における活動と早世

興正寺の住持となった証秀の活動拠点は、一貫して大坂であった。播磨の「英賀」はもちろん、父・蓮秀が建立に関わった河内の「富田林」にさえ居住した形跡は確認されておらず、彼の生涯が播磨の地と直接交わることはなかった 1 。

住持継承後、証秀は本願寺の公式行事に参加し、次代の興正寺住持として重んじられていたことが記録からわかる 2 。父の遺言に従い、本願寺法主・顕如(証如の子)をはじめとする教団の要人たちへ遺品を贈るなど、教団内での関係維持に努めていた様子も伝えられている 2 。

しかし、彼の活動期間はあまりにも短かった。永禄11年(1568年)3月15日、証秀は志半ばにして病に倒れ、34歳という若さでその生涯を閉じた 1 。彼の死後、興正寺は、証秀が生前に養子として迎えていた本願寺法主・顕如の次男、顕尊がわずか4歳で継承した 1 。これは、興正寺と本願寺本山との間に極めて強固な血縁的・政治的結束があったことを物語っている。

1.3 「英賀」との接点についての考察

史実を整理すると、証秀が英賀の一揆を指導したという説は、完全に否定される。羽柴秀吉による英賀攻めが行われた天正8年(1580年)の時点で、証秀はすでにこの世を去ってから12年の歳月が流れていた。彼は大坂に生き、大坂に没した僧侶であり、播磨の戦場で采配を振ることは物理的に不可能であった。

では、なぜ「英賀証秀」という、史実とは異なる呼称が生まれたのであろうか。これは、特定の個人を指す固有名詞としてではなく、英賀における一向宗の強大な抵抗の記憶が、後世において擬人化・象徴化された結果生まれた「伝説上の人物像」と考えるのが最も合理的である。顔のない集団的な抵抗という出来事は、時を経て語り継がれる中で、具体的な「英雄」や「指導者」の物語を求める人々の心性によって、一つの人格へと集約されることがある。英賀門徒の不屈の闘争という歴史的事実と、本願寺法主から名を授かった権威ある高僧「証秀」の名が、時代と場所を超えて結びつき、「英賀の抵抗を指導した高僧・英賀証秀」という、分かりやすく劇的な物語が創造された可能性が極めて高い。歴史的事実が伝説へと昇華する、典型的な一例と言えるだろう。

第二部:播磨の要塞—英賀御堂と英賀城

「英賀証秀」という伝説を生み出す土壌となった「英賀」とは、いかなる場所だったのか。織田信長という巨大権力に抗し得たその力の源泉は、地理的条件、宗教的結束、そして軍事的構造の三位一体によって形成されていた。

2.1 播磨における本願寺教団の拡大と英賀御堂の建立

播磨国における本願寺教団の歴史は、15世紀末、浄土真宗中興の祖と称される蓮如が、その晩年に弟子たちをこの地に派遣したことに始まる 3 。彼らの精力的な布教活動により、一向宗の教えは播磨の民衆の間に深く浸透していった。

その教線の拡大を背景に、永正12年(1515年)、蓮如の子である実如の時代、播磨における教団の中核拠点として「英賀御堂(えいがみどう)」、後の本徳寺が建立された 4 。この建立に際し、実如が播磨守護の赤松氏に名馬を贈るなど、周到な政治工作を行っていたという事実は、本願寺宗主が英賀を単なる宗教施設ではなく、西国における戦略的拠点としていかに重要視していたかを明確に物語っている 6 。

英賀御堂の創建に伴い、その周囲には門徒や商工業者が集住する「寺内町」が形成された 7 。宗教都市であると同時に、港湾機能を活かした商業都市としても発展し、英賀は播磨における本願寺勢力の牙城として、その勢威を増していくこととなる。

2.2 英賀城主・三木氏と一向宗

この英賀の地を世俗の権力者として支配していたのが、英賀城主・三木氏であった。伊予国の守護大名・河野氏の庶流を称する三木氏は、室町時代に播磨へ移り、この地に根を下ろした在地領主である 10 。

三木氏の歴史における大きな転換点は、六代目当主・通規の代に一向宗へ深く帰依したことであった 3 。城主自らの帰依は、その一族郎党、さらには城下の領民に至るまで門徒化が進む契機となり、英賀は領主(三木氏)と宗教組織(英賀御堂)が精神的・組織的に一体化した、極めて強固な共同体へと変貌を遂げた。この「武」と「法」の結合こそが、後の激しい戦乱を耐え抜く力の源泉となったのである。

【表1】英賀城主・三木氏歴代

|

代 |

氏名 |

在位期間(推定) |

主要な出来事・一向宗との関係 |

|

初代 |

通近 |

14世紀後半~嘉吉2年(1442年) |

伊予河野氏庶流。播磨英賀の地に城を築く 10 。 |

|

2代 |

近重 |

嘉吉2年(1442年)~ |

|

|

3代 |

通重 |

~文安3年(1446年) |

|

|

4代 |

通武 |

文安3年(1446年)~寛正5年(1464年) |

|

|

5代 |

通安 |

寛正5年(1464年)~明応9年(1500年) |

応仁の乱期。赤松氏に従う。城の大改修を行う 10 。 |

|

6代 |

通規 |

明応9年(1500年)~享禄3年(1530年) |

一向宗に深く帰依し、領内の門徒化を推進 3 。英賀御堂建立(1515年)期の城主。 |

|

7代 |

通秀 |

享禄3年(1530年)~天文13年(1544年) |

守護赤松氏と守護代浦上氏の争いの中で、一貫して赤松氏を支持 10 。 |

|

8代 |

通明 |

天文13年(1544年)~天正6年(1578年) |

尼子氏の播磨侵攻など、戦乱の時代を生きる 10 。 |

|

9代 |

通秋 |

天正6年(1578年)~天正8年(1580年) |

最後の城主。英賀一揆を主導し、羽柴秀吉と戦う。落城後、九州へ逃亡 10 。 |

出典: 3 に基づき作成

2.3 城下町と寺内町の融合:要塞都市・英賀の構造

英賀が戦国末期に比類なき堅城と謳われた理由は、その特異な都市構造にあった。地理的には、東を夢前川、西を水尾川、そして南を播磨灘に囲まれた、水利と防御に優れた天然の要害の地に位置していた 8 。

この地に、三木氏の居城である「英賀城」と、本願寺の拠点である「英賀御堂」が、別個の存在としてではなく、一体となって存在していた。城と寺内町は、外周を堀と土塁で囲んだ「惣構え(そうがまえ)」と呼ばれる巨大な防御区画を形成し、町全体が一個の要塞と化していたのである 6 。別所氏の三木城、小寺氏の御着城と並び「播磨三大城」と称されたその威容は、城下町と寺内町が融合した、他に類を見ない軍事都市であったことを示している 14 。

この英賀のあり方は、戦国乱世を生き抜くための強力な生存戦略であった。武家の軍事力、宗教組織の結束力と経済力、そして門徒という膨大な人的資源が、要害の地で有機的に結合した、まさに独立王国であった。しかし、この強みそのものが、皮肉にも滅亡の要因を内包していた。天下統一を目指し、中央集権化を推し進める織田信長にとって、このような治外法権的な独立勢力の存在は、自らの支配体制に対する直接的な挑戦であり、断じて看過できるものではなかった。石山本願寺との長きにわたる戦争が示すように、信長は宗教勢力が持つ武力と経済力を徹底的に解体する強い意志を持っていた。したがって、英賀の独自の強さと独立性は、信長の視点から見れば最大の脅威であり、播磨平定において他の城とは次元の異なる、「根絶やし」にすべき対象と見なされたのである。英賀の運命は、その特異な発展モデルそのものによって、あらかじめ決定づけられていたと言っても過言ではない。

第三部:織田信長との対立と英賀一揆

英賀の抵抗は、単なる一地方の反乱ではない。それは、織田信長の天下統一事業という全国的な奔流の中で、播磨という戦略的要衝がいかにして敵対勢力となり、追い詰められていったかを示す、時代の縮図であった。

3.1 石山合戦と西国の兵站拠点としての英賀

元亀元年(1570年)に始まった、織田信長と石山本願寺との11年にも及ぶ「石山合戦」は、英賀の運命を決定づけた。信長によって東からの補給路を次々と断たれた石山本願寺にとって、西国からの海上補給路は文字通り生命線となった 6 。

この状況下で、本願寺は反織田陣営の雄であった毛利輝元と強固な同盟を結び、毛利水軍による兵糧や弾薬の輸送に全面的な期待を寄せた 6 。そして、この毛利氏の拠点である安芸国から、大坂の石山本願寺へと至る瀬戸内海のシーレーンにおいて、播磨灘に面し、堅固な港湾機能を持つ英賀は、最重要の中継拠点としての役割を担うことになったのである 7 。英賀は、単なる一向宗門徒の拠点というだけでなく、毛利方の前線基地として、信長の天下統一事業に立ちはだかる戦略的障害となった。

3.2 天正五年の英賀合戦(町ノ坪合戦)

天正5年(1577年)、羽柴秀吉を総大将とする織田軍の播州征伐が本格化すると、英賀をめぐる情勢は緊迫の度を増す。同年5月、毛利軍の船団が英賀の港(田井ヶ浜)に上陸し、英賀御堂に約5,000の兵力を集結させた 18 。

これに対し、当時織田方についていた姫路城主・小寺氏の家臣、黒田官兵衛(孝高)が、わずか500の手勢を率いて迎撃に出る 15 。官兵衛は、英賀領内の町ノ坪(まちのつぼ)において、数で圧倒的に優る毛利軍に奇襲を仕掛け、巧みな戦術によってこれを撃退した 18 。

この戦いはしばしば「英賀合戦」と呼称されるが、その実態は英賀城そのものへの攻城戦ではなく、英賀を拠点としていた毛利軍と、織田方の黒田軍との間で行われた野戦であった 18 。この時点での英賀城主・三木氏は、直接の戦闘主体というよりも、毛利軍に拠点を提供し、後方支援に徹していたと考えられる。

3.3 播州征伐と英賀の孤立

播磨の戦局が決定的に動いたのは、東播磨の雄・別所長治が織田方から離反し、毛利方についたことであった。これにより、秀吉による2年近くに及ぶ壮絶な兵糧攻め、「三木合戦」が勃発する。一向宗門徒として一貫して反織田・親本願寺の立場をとっていた英賀の三木氏は、この別所氏や毛利氏と連携し、織田軍に抵抗した 16 。

しかし、天正8年(1580年)1月、凄惨を極めた籠城戦の末に別所氏の三木城が落城 15 。これにより、播磨における大規模な反織田勢力は英賀を残すのみとなり、英賀は巨大な織田軍団の前に、完全に孤立無援の状態で対峙することとなった 16 。

この孤立した状況下で、英賀がなお数ヶ月にわたり抵抗を続けられた背景には、内部の強固な結束力に加え、外部からの支援があった可能性が考えられる。特に注目すべきは、紀伊国を拠点とする鉄砲傭兵集団「雑賀衆」の存在である。彼らは特定の主君を持たず、依頼に応じて各地の戦闘に参加するプロフェッショナル集団であったが、同時に熱心な一向宗門徒でもあり、宗教的動機と経済的動機の両方で行動した 21 。石山合戦において本願寺を強力に支援した彼らが、同じく本願寺と密接に連携していた英賀と無関係であったとは考えにくい 16 。『英城日記』が記す「どこからともなく食糧と兵が補給されていた」 20 という記述の背景には、雑賀衆のような専門家集団による、海路を用いた巧妙な支援活動が存在したのかもしれない。

第四部:英賀の落城とその後

播磨最後の抵抗拠点となった英賀の運命は、戦国時代の終焉がもたらした社会構造の劇的な変化を象徴するものであった。その最期と、城主、住民、そして寺院が辿った軌跡は、一つの時代の終わりを鮮烈に物語っている。

4.1 羽柴秀吉による英賀攻めと落城

三木城を陥落させた羽柴秀吉は、その矛先を返す刀で英賀に向けた。天正8年(1580年)4月初旬、秀吉(あるいは弟の秀長を総大将として)は英賀への総攻撃を開始した 7 。

籠城した英賀方は、城主・三木通秋の子である安明(当時18歳)らが中心となり、激しく抵抗したと伝えられる 20 。その戦いぶりは、秀吉方から和議開城の申し入れがあったほどであったが、英賀側は徹底抗戦の構えを崩さなかったという 20 。しかし、衆寡敵せず、同年4月24日、播磨三大城と謳われた英賀城はついに陥落した 7 。

その落城の経緯については、敗者側の記録である『播州英城日記』などに、悲劇的な伝承が残されている。すなわち、城内に内通者が出て火が放たれ、守りの手薄な河下口から秀吉軍を導き入れたため、堅城も一気に崩壊したというものである 10 。この戦いの詳細や討死した武将の名は、勝者側の記録が少ない中で、敗者の視点から記された『播州英城日記』によって、後世に伝えられている 25 。

4.2 城主・三木通秋の軌跡

落城の混乱の中、城主であった三木通秋は、子・安明ら一族と共に九死に一生を得て城を脱出し、海路で遠く九州へと落ち延びた 3 。これにより、英賀の地における三木氏の支配は終焉を迎えた。

しかし、通秋の物語はここで終わらない。天正10年(1582年)、本能寺の変を経て天下人への道を歩み始めた羽柴秀吉から罪を赦され、通秋は故郷である英賀への帰還を許されたのである 3 。かつてのような広大な所領を持つ大名としての地位は失われたものの、「郷士頭(ごうじがしら)」として英賀の地に住み、天正11年(1583年)に50歳でその波乱の生涯を閉じたと記録されている 3 。

4.3 寺内町の解体と再生

英賀を制圧した秀吉の処置は、徹底していた。彼は、英賀の抵抗の根源であった「城・寺一体」の構造を完全に解体し、二度と反乱の拠点とならないよう、その社会基盤そのものを破壊した 18 。

英賀の町人や農民、そして抵抗の中核であった英賀御堂(本徳寺)は、秀吉が新たに築いた姫路城の城下町や、その近郊の亀山の地へ強制的に移転させられた 7 。この政策により、中世以来、港町、宗教都市、そして要塞都市として栄華を極めた英賀は、その都市機能を完全に失い、歴史の表舞台から姿を消した 7 。

秀吉のこの政策は、単なる報復や懲罰ではなかった。それは、古い共同体を解体し、その構成要素である人材(優れた商人)や宗教施設を、自らが構築する新しい支配体制の中に再編・吸収するという、極めて合理的かつ冷徹な近世的支配戦略の現れであった。英賀の商人を姫路城下に呼び寄せて経済発展に利用し 18 、本徳寺を監視の行き届く場所に移転させる 29 。これは、武力で制圧するだけでなく、その社会基盤そのものを再利用することで、自らの支配を盤石なものとする、秀吉ならではの統治術であった。

移転させられた本徳寺は、後に「亀山本徳寺」として存続するが、江戸時代に入り本願寺が東西に分裂すると、その流れに沿って分裂。西本願寺派は亀山に残り、東本願寺派は姫路城下の船場に新たな寺院(船場本徳寺)を建立した 4 。かつて英賀の地にあった一つの巨大な御堂は、二つの大寺院として、形を変えて現代にその法灯を伝えているのである。

結論:英賀証秀の伝説と英賀一揆の歴史的意義

本報告書の徹底的な調査により、ご依頼のあった「英賀証秀」という人物は、史実上の特定の個人を指すものではなく、大坂興正寺の住持であった「証秀」という実在の僧侶の名と、播磨国英賀における「一向一揆」という歴史的出来事が、後世の記憶の中で結びついて生まれた「伝説上の象徴」であると結論付けられる。

その伝説の背景にあった「英賀一揆」は、単なる一地方の反乱ではなかった。それは、石山合戦という全国規模の宗教戦争と密接に連動し、織田信長の天下統一事業に対して、西国の戦略的要衝で最後まで抵抗した、戦国時代最後の輝きとも言える戦いであった。

そして、英賀の「城・寺一体」の要塞都市の構造と、羽柴秀吉によるその徹底的な解体・再編は、歴史の大きな転換点を象徴している。それは、中世的な在地領主と宗教勢力が結びついた自律的共同体の時代の終焉であり、近世的な中央集権体制による新たな支配秩序の始まりであった。英賀の物語は、戦国という時代が、多様な権力が並立する混沌から、統一権力の下に社会が再編成されていく過渡期にあったことを、我々に鮮やかに示しているのである。

引用文献

- 【証秀と顕尊】 - ADEAC https://adeac.jp/tondabayashi-city/text-list/d000020/ht000135

- 【百十八】 「証秀上人」 ~蓮秀上人がのこした遺言 - 本山興正寺 https://www.koshoji.or.jp/shiwa_118.html

- 西木文庫「英賀城史」 https://www.agajinja.jp/nishiki-agajyo/

- 英賀から亀山そして船場へ - 真宗大谷派 姫路船場別院 轉亀山 本徳寺 https://senbagobou.jp/wp-content/uploads/2018/08/164c2f4919bb5b8318a84f62d1bded3e.pdf

- 姫路船場別院本徳寺について - 山陽教区 https://sanyo-kyoku.jp/senba/senba-hotokuji/

- 《姫路》英賀御堂はとても重要な土地なのだ - 戦国時代を追いかけて ... http://rekitabi4.blog.fc2.com/blog-entry-29.html

- 英賀一揆(あがいっき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8B%B1%E8%B3%80%E4%B8%80%E6%8F%86-1141926

- 黒田官兵衛の合戦の地、中世の城下町&寺内町「英賀」 - メールマガジン https://www.himeji-kanko.jp/fc/article.php?eid=00069

- 英賀御堂の流れを汲む「船場本徳寺」 https://ameblo.jp/pandausagi37/entry-12816871317.html

- 英賀城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/kinki/aga.j/aga.j.html

- 武家家伝_英賀三木氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/aga_miki.html

- 播磨国風土記・英賀城・英賀御堂 https://www.agajinja.jp/harima-fudoki-agajyo/

- 三木通秋 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%9C%A8%E9%80%9A%E7%A7%8B

- 英賀城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%B3%80%E5%9F%8E

- 英賀城の歴史観光と見どころ - お城めぐりFAN https://www.shirofan.com/shiro/kinki/aga/aga.html

- 【三木合戦】播磨三城の戦い - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2022/07/30/mikikassen_gochaku_aga/

- 英賀城の見所と写真・200人城主の評価(兵庫県姫路市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/558/

- 軍師 官兵衛秘話「英賀(あが)合戦」 | あがぶんブログ https://ameblo.jp/agabun-1985/entry-11789269282.html

- 英賀合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%B3%80%E5%90%88%E6%88%A6

- 歴史の風景-播磨伝説異聞-212城影を追って 英賀城本丸跡 - DTI http://www.aurora.dti.ne.jp/~atorasu/p05/essey212.html

- 時代の隙間で大暴れ!異端の戦国傭兵団「雑賀衆」 - ナゾロジー https://nazology.kusuguru.co.jp/archives/166448

- 戦国時代の紀伊地域における傭兵活動に関する研究 : 雑賀衆傭兵団を中心に https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/1576/files/higashiajia_02_011.pdf

- 信長6万の軍勢をも退けた雑賀孫一と鉄砲衆...秀吉・家康も恐れた「雑賀衆」の強さとは? https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9889

- 雑賀衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E8%B3%80%E8%A1%86

- 播州英城日記 | 日本古典籍データセット https://codh.rois.ac.jp/pmjt/book/200021771/

- 特別寄稿 軍師官兵衛・番外編(一) 記録にない秀吉の英賀城攻め 三木公平 - 播磨時報 https://www.h-jihou.jp/feature/kuroda_kanbee/1600/

- 英賀城内にあった本願寺の英賀御堂 - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2022/02/13/agamidou_hontokuji/

- 《姫路》英賀御堂だった亀山本徳寺の境内 - 戦国時代を追いかけて日本の歴史つまみ食い紀行 http://rekitabi4.blog.fc2.com/blog-entry-28.html

- 亀山本徳寺 | 姫路市 https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/0000002129.html

- 英賀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%B3%80

- 亀山本徳寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%80%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%BE%B3%E5%AF%BA