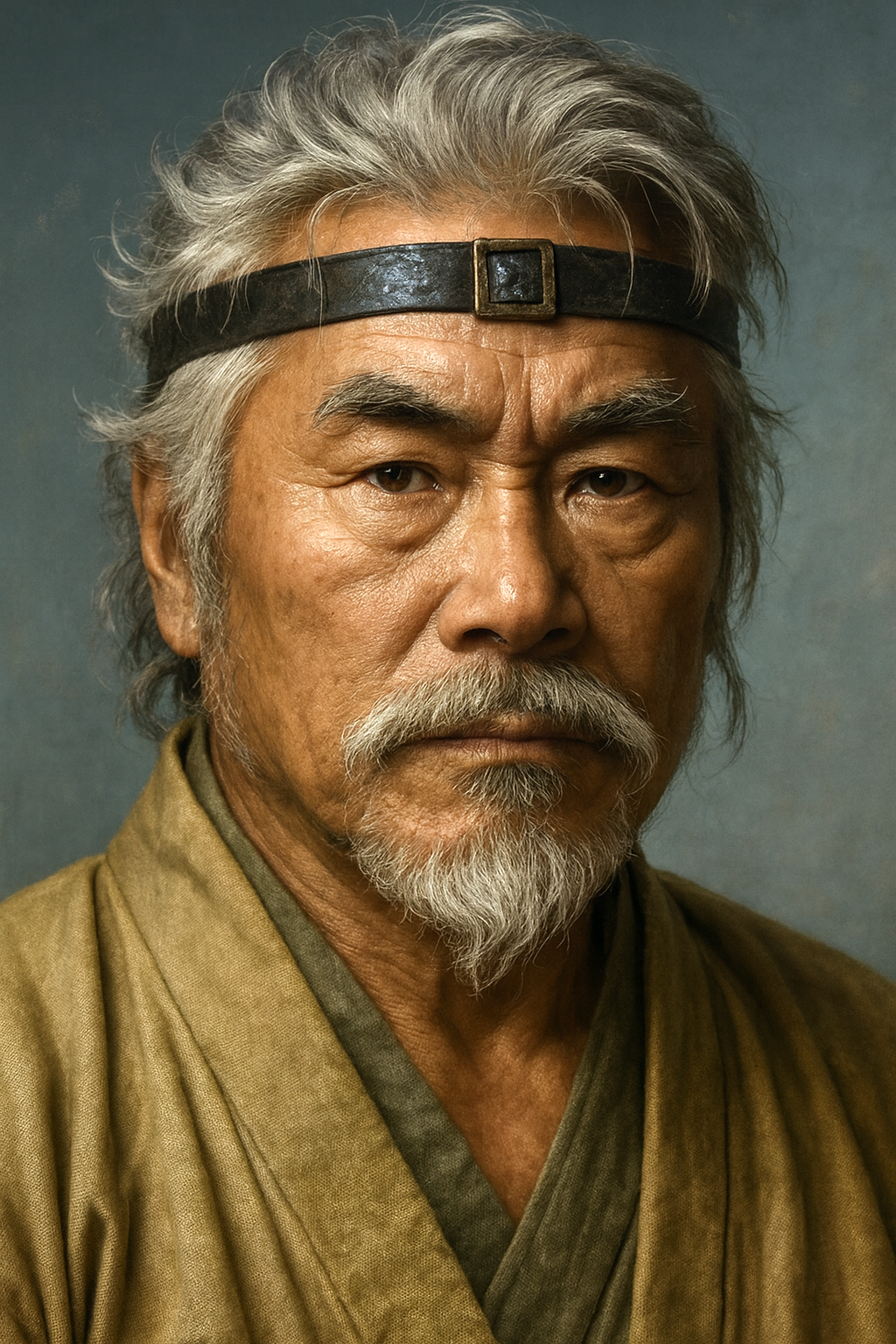

草刈景継

美作の国人領主・草刈景継は、毛利氏に属しながらも織田氏への内通が露見し、矢筈城で自刃。鉄資源を背景に強大な勢力を誇ったが、二大勢力の狭間で悲劇的な最期を遂げた。

美作の虎、悲運の将 ― 国人領主・草刈景継の生涯とその時代

はじめに

本報告書は、戦国時代の美作国(現在の岡山県北部)にその威勢を轟かせた国人領主、草刈景継(くさかり かげつぐ)の生涯を、一族の出自、彼が拠点とした城郭、権勢を支えた経済基盤、そして彼を取り巻く激動の時代背景といった多角的な視点から、徹底的に解明することを目的とする。

ご依頼時に提示された「美作の国人衆の頭領」「1483年~1553年頃に活躍」という情報は、調査の重要な出発点となった。しかし、詳細な調査の結果、この年代は本報告書の主役である景継の祖父や父の時代を包含しており、本稿で焦点を当てる草刈景継(通称:三郎左衛門尉)は、その子息であり、主に永禄年間(1558年~)から天正3年(1575年)の悲劇的な最期に至るまで、美作の地で激しい時代の奔流に身を投じた人物であることが判明した 1 。

草刈一族には、奇しくも同名の「景継」を名乗る人物が複数存在する 1 。この歴史的錯綜を解きほぐすため、本報告書では、祖父である伊賀守景継、父である衡継(ひらつぐ)、そして家名を再興した弟の重継(しげつぐ)との関係を明確に区別し、人物の混同を排しながら、美作の虎と称されるにふさわしい力を持った一人の武将、草刈景継の実像に迫る。

第一章:草刈一族の系譜 ― 因幡から美作へ、権力基盤の確立

第一節:一族の出自と黎明期

草刈氏の歴史は、単なる一地方の土豪に留まらない、由緒ある家柄としての矜持に貫かれている。その出自は、藤原秀郷の流れを汲む下野国の名族・小山氏の末裔とされ、初代の基近が陸奥国斯波郡草刈郷の地頭職を得て、その地名を姓としたことに始まると伝えられる 4 。このことは、彼らが中央の武家社会とも繋がる系譜意識を持っていたことを示唆している。

時代は下り、一族は因幡国(現在の鳥取県東部)に移り、智頭郡の淀山城を拠点として勢力を扶植した 4 。その名を中国地方に知らしめたのが、本報告書の主役である景継の祖父、草刈伊賀守景継であった。伊賀守景継は、因幡国において着実に力を蓄え、永正5年(1508年)には、京を追われた流浪の将軍・足利義稙を奉じて上洛する周防の大大名・大内義興の軍勢に従軍。翌永正8年(1511年)の京都船岡山の合戦では、先陣を務めるという武功を挙げ、「因幡の一方の雄」と呼ぶべき存在にまで成長した 4 。この活躍は、草刈氏がもはや単なる因幡の一国人に非ず、中央の政治動乱にも積極的に関与し、影響力を行使しうる有力な武家であったことを物語っている。

第二節:父・草刈衡継の時代 ― 美作への進出と矢筈城築城

祖父が築いた権勢を継承し、一族をさらなる飛躍へと導いたのが、景継の父である草刈衡継であった。享禄2年(1529年)、父・伊賀守景継の死に伴い家督を相続した衡継は、当初、因幡の守護であった山名氏に属し、出雲から勢力を拡大する尼子経久の軍勢と幾度も干戈を交えた 3 。

しかし、衡継の真価は、現状に安住せず、一族の未来を見据えた大胆な戦略的決断にあった。天文元年(1532年)、衡継は備前国の浦上村宗・宗景父子と戦い、その勢力を美作国にまで伸長させ、東北条郡などを切り取ることに成功する 3 。そして翌天文2年(1533年)、彼は一族の歴史における極めて重要な転換点となる行動に出る。因幡と美作の国境に聳え立つ、標高756メートルの峻険な矢筈山に、新たな本拠地として高山城(通称:矢筈城)の築城を開始したのである 4 。

この本拠地移転は、単なる引越しではなかった。その背景には、衡継の冷徹な戦略的思考が窺える。第一に、当時の因幡国は山名、尼子、大内といった大勢力がしのぎを削る角逐の地であり、国人領主が独立を保つにはあまりに不安定な情勢にあった。第二に、美作国北部は、中国山地における「たたら製鉄」の一大中心地であり、良質な鉄の産地であった 10 。この鉄資源という巨大な経済的利益を直接支配下に置くことは、一族の富と軍事力を飛躍的に増大させる。第三に、矢筈城が位置する場所は、因幡と美作を結ぶ大動脈である因幡街道を見下ろす交通の要衝であり、両国に睨みを利かせ、物流を掌握する上で、これ以上ない地政学的優位性を誇っていた 9 。

すなわち、衡継の美作進出と矢筈城築城は、旧来の権力構造から半ば距離を置き、鉄資源という経済基盤と、交通の要衝という地政学的優位性を同時に確保するための、極めて高度な戦略的決断だったのである。これにより、草刈氏は周辺大名の動向に容易には左右されない、強固な自立性を手に入れることに成功した。

第三節:毛利氏への帰属

美作に新たな拠点を築いた衡継であったが、その勢力拡大は旧主である山名氏の警戒を招き、両者の関係は悪化、ついに衡継は山名氏から離反するに至る 3 。独立した勢力となった衡継が、次なる生存戦略として選んだのが、当時、中国地方で旭日の勢いで台頭していた安芸の毛利元就への帰属であった 3 。

この選択は、尼子氏や浦上氏といった周辺の敵対勢力に対抗するため、より強力な後ろ盾を求める現実的な判断であった。大内義隆による出雲遠征(第一次月山富田城の戦い)を契機として毛利氏の傘下に入った衡継は、天文13年(1544年)には従五位下・加賀守に叙任されるなど 3 、毛利氏の権威を背景に美作国内での支配をさらに盤石なものとしていった。この父の代に築かれた毛利氏との主従関係が、後に息子である景継の運命に、決定的な影響を及ぼすことになるのである。

第二章:草刈景継の実像 ― 栄光、苦悩、そして悲劇の決断

草刈景継の生涯は、父祖が築いた栄光を受け継ぎながらも、時代の激しい変化の波に翻弄され、ついには悲劇的な決断へと追い詰められていく、戦国末期の国人領主の典型的な苦悩を体現している。

【表1:草刈景継 関連年表】

|

年号(西暦) |

草刈景継の動向 |

毛利氏の動向 |

織田・宇喜多氏の動向 |

|

永禄2年 (1559) |

父・衡継の隠居に伴い家督相続。将軍・足利義輝に太刀等を献上。 |

備中・備後を平定。尼子氏との対決姿勢を強める。 |

織田信長が尾張を統一。 |

|

永禄6年 (1563) |

(毛利方として活動) |

尼子氏の有力武将・本城常光を謀殺。 |

- |

|

永禄9年 (1566) |

(毛利方として活動) |

第二次月山富田城の戦いで尼子義久を降伏させ、尼子氏を滅亡させる。 |

織田信長が美濃を攻略。 |

|

天正2年 (1574) |

小早川隆景・毛利輝元に対し、因幡方面での忠勤を改めて誓う。 |

宇喜多直家と同盟を結ぶ。 |

織田信長、伊勢長島一向一揆を殲滅。 |

|

天正3年 (1575) |

織田氏への内通が発覚し、矢筈城内で自刃。 |

宇喜多直家が主君・浦上宗景を追放(天神山城の戦い)。 |

羽柴秀吉が中国方面軍司令官に就任。 |

|

天正6年 (1578) |

- |

上月城の戦いで尼子残党軍を滅ぼす。 |

宇喜多直家が毛利氏から離反し、織田氏に属する。 |

|

天正7年 (1579) |

- |

宇喜多氏の備前・美作の諸城を攻撃。 |

宇喜多直家、毛利方の美作国人を攻撃。 |

第一節:家督相続と栄光の時代

永禄2年(1559年)、父・衡継の隠居に伴い、景継は草刈家の家督を相続した 1 。彼は、一族の武名を天下に知らしめた祖父・伊賀守景継と同じ「景継」の名を名乗った 1 。これは単なる偶然ではなく、偉大な祖父の武威と栄光を自らが継承するのだという、彼の強い意志と自負の表れであったと解釈できよう。

彼の領主としての格式の高さは、その外交活動からも明らかである。家督相続を披露するため、景継は室町幕府の第13代将軍・足利義輝に対し、名刀である正宗の太刀や信国の刀、そして馬一疋を献上している。これに対し、同年12月には義輝本人からの御内書と、幕府の重臣であった上野信恵からの礼状が届けられた 1 。この事実は、景継が単なる美作の一地方領主に留まらず、幕府からもその存在を公的に認められた、全国的にも格式ある国人領主であったことを証明する、極めて重要な記録である。

第二節:二大勢力の狭間で ― 忍び寄る動乱の影

家督相続後、景継は父・衡継が敷いた路線を忠実に引き継ぎ、毛利氏の麾下として活動した。天正2年(1574年)の時点においても、毛利家の重鎮である小早川隆景や当主の毛利輝元に使者を送り、毛利氏の宿敵であった尼子氏の残党が潜む因幡方面での一層の奉公を約束するなど、主家との良好な関係を維持していた 1 。

しかし、この頃から、美作国を取り巻く地政学的環境は、景継の想像を絶する速度で激変していく。

第一に、備前国における宇喜多直家の台頭である。浦上氏の一家臣に過ぎなかった直家は、謀略の限りを尽くして勢力を拡大し、ついに天正3年(1575年)には主君であった浦上宗景を本拠の天神山城から追放。備前・美作両国にまたがる戦国大名へと成り上がった 4 。当初は毛利氏と同盟関係にあった直家であったが、その野心は留まることを知らず、やがて中央の覇者・織田信長と結び、旧主である毛利氏に牙を剥くことになる 4 。

第二に、織田信長の中国方面への本格的な進出である。天下統一を目前にする信長は、腹心の将である羽柴秀吉を総大将とする中国方面軍を派遣。これにより、美作国は、西から進む毛利氏と、東から迫る織田・宇喜多連合軍が激突する、文字通りの最前線と化したのである 4 。

この状況は、国人領主である景継を深刻なジレンマへと追い込んだ。彼の立場から状況を再構築すれば、その苦悩は手に取るようにわかる。自らは毛利氏に属する家臣である。しかし、領地に隣接する宇喜多直家は、今や織田信長という巨大な権力を後ろ盾に、草刈氏の領地を直接脅かす存在となった。主家である毛利氏は遠く、宇喜多の脅威は目前に迫っている。このまま毛利方に留まり続けて、果たして自領と一族を守り抜くことができるのか。むしろ、時代の潮流となりつつある織田方につくことこそが、家を存続させる唯一の道ではないのか。

景継が直面した問題は、単なる忠誠心や義理人情の問題ではなかった。それは、一族の存亡そのものを賭けた、極めて冷徹で現実的な戦略的判断の岐路であった。毛利への「義」と、織田につく「利」。その狭間で、彼は究極の選択を迫られていた。これは、戦国時代の末期に、数多の中小領主たちが直面した悲劇の構造そのものであった。

第三節:裏切りと自刃 ― 悲劇の結末

苦悩の末、景継は一つの決断を下す。羽柴秀吉からの執拗な誘いに応じ、密かに織田方へ内通する道を選んだのである 15 。この内通の時期は、宇喜多直家が主君を追放した天正3年(1575年)頃と見られている 2 。

しかし、この密約は、中国地方に張り巡らされた毛利氏の諜報網から逃れることはできなかった。特に、智謀の将として知られる小早川隆景が、最前線に位置する有力国人の不穏な動きを見逃すはずはなかった 15 。内通は露見し、景継は完全に追い詰められた。

そして天正3年(1575年)、草刈景継は、全ての責任を一身に負い、父祖が築き上げた栄光の居城、矢筈城内において自刃して果てた 2 。その最期は、自らの過ちを認めつつも、一族の存続を弟に託すための、悲壮な覚悟に満ちたものであっただろう。

景継の亡骸は、矢筈城の北麓、津山市加茂町山下の葵谷に葬られた。城を真正面に望むその場所にある墓所は、江戸時代を通じて、草刈氏の元家臣であった小原氏をはじめとする地元の人々によって、今日に至るまで大切に守り伝えられている 7 。この事実は、彼が単なる裏切り者としてではなく、時代の奔流に飲み込まれた悲運の領主として、故郷の人々に記憶され続けていることを静かに物語っている。彼の戒名は「天心智観大居士」という 1 。

第三章:草刈氏の権力基盤 ― 城と鉄と経済力

草刈氏が美作の「国人衆の頭領」として、周辺大名と渡り合うほどの強い影響力を持てた背景には、難攻不落の城郭と、地域の経済を支える鉄資源の掌握という、強固な権力基盤が存在した。

【表2:草刈氏 主要人物系図(簡略版)】

|

世代 |

人物名 |

続柄・備考 |

|

祖父 |

草刈 景継(伊賀守) |

因幡で勢力を拡大。 |

|

父 |

草刈 衡継(加賀守) |

母は三吉豊高の娘 6 。矢筈城を築城し美作へ進出。 |

|

本人 |

草刈 景継(三郎左衛門尉) |

母は黒岩吉弘の娘 1 。本報告書の主役。天正3年自刃。 |

|

弟 |

草刈 重継(太郎左衛門尉) |

母は山名兵庫頭の娘 2 。景継の異母弟。家督を継ぎ、長州藩士として家名を存続。 |

|

子 |

草刈 景久 |

景継の子。美作に帰農し、子孫は現代まで続く 17 。 |

第一節:天空の要塞・矢筈城 ― 独立の象徴

草刈氏の本拠・矢筈城は、単なる城ではない。それは、彼らの独立精神と権威を内外に誇示する、巨大な天空の要塞であった。

この城は、標高756メートルという中国山地の高峰の山頂一帯に築かれ、その規模は東西1600メートル、南北500メートルにも及ぶ、岡山県内では最大級の中世山城である 13 。城の構造は、山頂の本丸(古城)を中心とする東の主郭群と、西の尾根筋に広がる「新城」と呼ばれる西郭群から構成される、極めて広大で複雑な縄張りを誇る 18 。さらに、山麓には「内構(うちがまえ)」と呼ばれる、平時の政務や日常生活を営むための大規模な居館跡も確認されており、戦時の要塞機能と平時の統治機能を巧みに両立させていたことがわかる 7 。

特筆すべきは、その徹底した防御思想である。城内には、敵の侵攻を阻むための巨大な竪堀や堀切、そして堅固な石垣が随所に残存している。特に、二ノ丸の北側斜面に穿たれた巨大な竪堀は、長さ170メートルにも達し、見る者を圧倒する規模を誇る 7 。この比類なき堅城は、草刈氏三代にわたる約50年間、一度も敵の手に落ちることがなかったと伝えられている 8 。

これほどまでに巨大で堅固な城を築き、維持したこと自体が、草刈氏が周辺のいかなる勢力にも容易には屈しないという、強い独立の気概を持っていたことの何よりの証左である。この難攻不落の城の存在は、毛利や織田といった大大名と外交交渉を行う上での、強力な切り札となっていたに違いない。草刈景継が城外で討たれるのではなく、自らこの城の中で命を絶ったという事実は、この独立の象徴を敵の手に渡すことなく、自らの命と共に葬り去るという、一人の武将としての最後の誇りを示した行為であったと解釈できるだろう。

第二節:鉄と経済力 ― 国人領主の富の源泉

天空の要塞・矢筈城の築城と維持、そして強力な軍団の編成を可能にしたものは何か。その答えは、草刈氏が掌握していたであろう、地域の経済力、すなわち「鉄」にある。

美作国を含む中国山地一帯は、古代から「たたら製鉄」と呼ばれる伝統的な製鉄法による、日本有数の鉄の生産地であった 10 。製鉄には原料となる砂鉄と、それを溶かすための燃料となる大量の木炭が不可欠であり、豊かな山林資源に恵まれたこの地域は、鉄生産の最適地だったのである 11 。

この地で生産された鉄は、刀剣 20 や、戦国時代の最新兵器である鉄砲の原料 21 として、また、農業生産性を飛躍させた鉄製農具 22 や、流通を支えた高瀬舟の船釘 20 として、極めて高い価値を持つ戦略物資であった。これらの鉄製品は、吉井川などの河川交通を利用して、各地へと流通していった 21 。

草刈氏の本拠・矢筈城は、まさにこの「たたら製鉄」が盛んであった地域の中核に位置している。彼らがこの地域の支配者として、鉄の生産と流通をその手に掌握していた可能性は極めて高い。この鉄の取引によって得られる莫大な富こそが、巨大な矢筈城の建設と維持を可能にし、また、軍馬の育成や購入、さらには高価な鉄砲を多数配備することを容易にした原動力であったと考えられる。

ご依頼時に示された「軍馬や鉄砲を売買する者もいた」という情報は、単なる伝承や噂話ではなく、草刈氏が地域の鉄資源という経済的生命線を掌握することで得た富を背景とした、具体的な領主活動の一端を的確に捉えたものだったのである。草刈氏の強さは、その軍事力のみならず、この強固な経済基盤によって支えられていたのだ。

第四章:景継死後の一族 ― 断絶と再生の物語

当主・景継の悲劇的な自刃により、草刈氏は滅亡の危機に瀕した。しかし、一族の物語はそこで終わらなかった。それは、兄の汚名をそそぐために戦った弟と、故郷に留まり続けた息子の手によって、断絶と再生の物語として紡がれていく。

第一節:弟・草刈重継による家の再興

兄・景継の死後、草刈家の家督は、小早川隆景の斡旋により、異母弟である重継が継承することとなった 2 。この時、重継はまだ18歳前後(弘治4年/永禄元年、1558年生まれ)の若武者であった 2 。

重継は、兄とは全く異なる方法で、家の存続を図った。彼は、「兄景継の汚名を雪がんとして」毛利氏への忠誠を尽くす道を選んだのである 4 。毛利氏と敵対する尼子氏の残党勢力や、宇喜多方についた美作の国人・新免氏との間で繰り広げられた激しい戦い(琴戸崎合戦、塀高合戦など)において、重継は常に毛利方として最前線で奮戦し、その防衛線を死守した 4 。

兄・景継が、時代の変化を読んで織田方への寝返りというハイリスク・ハイリターンの賭けに出て、結果的に命と領地を失ったのに対し、弟・重継は、兄の失敗を教訓とし、既存の主君である毛利氏への忠誠を徹底するという、堅実な戦略を選んだ。この選択が、草刈家の命脈を繋ぐことになる。

重継はその後、主君である小早川隆景、そしてその養子・秀秋に仕えた。関ヶ原の戦いの後は、毛利氏の家臣に復帰し、防長移封に従って長門国三隅の地を与えられ、長州藩士として家名を後世に伝えた 2 。もし重継の存在がなければ、草刈一族の歴史は、景継の代で完全に途絶えていた可能性が高い。景継の悲劇と重継の再生の物語は、戦国乱世を生き抜くための二つの対照的な生存戦略(革新と保守、賭けと堅実)を、我々に鮮やかに示している。

第二節:現代に続く景継の血脈

戦国武将の物語は、多くの場合、その人物の死や一族の滅亡によって幕を閉じる。しかし、草刈景継の物語には、心温まる後日談が存在する。

景継には、景久(かげひさ)という息子がいた。父の死後、景久は叔父である重継のもとに身を寄せていたが、天正13年(1585年)、毛利氏の命によって重継が先祖代々の地である美作を退去する際、景久は重大な決断を下す。彼は叔父に従って長州へ赴くことを選ばず、少数の郎党と共に故郷である美作に残り、因幡との国境に近い木地山で武士の身分を捨てて帰農したのである 17 。

景久の子孫は、その地で静かに暮らし続けた。江戸時代には津山藩の援助を受けて、因幡街道を往来する旅人のための茶屋を営み、昭和の後期には釣り堀「ひらめの家」を開くなど、時代の変遷の中でたくましく生活を繋いできた 17 。

そして、平成3年(1991年)、景継の子孫の手によって、先祖が暮らした地に「草苅家祖鎮魂之碑」が建立された 17 。この石碑は、戦国の世に非業の死を遂げた悲運の先祖を偲び、その記憶と一族の歴史を後世に伝えようとする、現代に生きる子孫たちの静かで深い想いの表れである。

景継の血脈が、武士の家としては途絶えながらも、故郷の地に根差した生活者として現代まで連綿と続いているという事実。それは、景継の悲劇的な生涯に、一条の光と救いを与える感動的なエピソードと言えるだろう。歴史とは、決して書物の中だけの過去の出来事ではなく、人々の記憶と日々の営みの中に、今もなお生き続けていることを、この鎮魂之碑は静かに教えてくれる。

おわりに

本報告書で詳述した通り、草刈景継は、単に主家を裏切った不忠の将として断罪されるべき人物ではない。彼は、西の毛利、東の織田という二大勢力が激突する時代の狭間で、自領と一族の存続という重責を背負い、苦悩の末に一つの決断を下した、戦国末期の地方領主が置かれた過酷な現実を象徴する悲運の将であった。

彼とその一族が美作の地に遺した天空の要塞・矢筈城跡は、彼らが抱いた独立の気概と、それを支えたであろう地域の経済力を、450年以上の時を超えて我々に語りかける貴重な歴史遺産である。そして、津山市の山中に静かに眠る景継の墓所と、その子孫によって建立された鎮魂之碑は、彼の記憶が今なお地域に深く根付いていることの証左に他ならない。

草刈景継という一人の国人領主の生涯を徹底的に追う作業は、織田信長や毛利元就といった天下人の視点からでは見えてこない、もう一つの戦国時代の姿を浮き彫りにする。それは、中央の動乱に翻弄されながらも、自らの知力と武力、そして経済力を頼りに必死に生き抜こうとした地方の人々の物語である。草刈景継の生涯は、美作という一地域の歴史に留まらない、普遍的な人間ドラマとしての深い価値を秘めている。

引用文献

- 草刈景継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%88%88%E6%99%AF%E7%B6%99

- 草刈重継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%88%88%E9%87%8D%E7%B6%99

- 草刈衡継とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%8D%89%E5%88%88%E8%A1%A1%E7%B6%99

- 武家家伝_草刈氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kusakari.html

- 武家家伝_草刈氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/kusakari.html

- 草刈衡継 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%88%88%E8%A1%A1%E7%B6%99

- 美作・矢筈城(岡山県津山市加茂町山下下矢筈山)・その2 - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2017/06/blog-post.html

- 【観光地ガイドvol11】草刈氏居館跡・内構 (岡山県津山市) | シーラカンスのブログ https://ameblo.jp/ra-tana/entry-12891389128.html

- 矢筈城の概要(草苅衡継の矢筈城築城) - 津山瓦版 https://www.e-tsuyama.com/report/2015/12/post-990.html

- 吉備のタタラと宇喜多堤[児島湾の誕生] ―岡山平野鳥瞰記[永忠と蕃山] - 水土の礎 https://suido-ishizue.jp/nihon/08/01.html

- 中国地方の「たたら」の特徴 - 鉄の道文化圏 https://tetsunomichi.gr.jp/history-and-tradition/tatara-outline/part-4/

- 第6章 関連文化財群に関する事項 - 津山市 https://www.city.tsuyama.lg.jp/common/photo/free/files/10297/202002151426420544723.pdf

- 矢筈山・矢筈城跡 - 津山市観光協会 https://www.tsuyamakan.jp/news/UqIS-Xdn

- 宇喜多直家と城 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622717.html

- 美作・矢筈城(岡山県津山市加茂町山下下矢筈山)・その1 - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2017/05/blog-post_31.html

- 毛利家・家臣団 - 日记 - 豆瓣 https://m.douban.com/note/349353684/

- 草苅家祖鎮魂之碑(草刈景継の後裔) | 筑後守の航海日誌 - 大坂の陣絵巻 https://tikugo.com/blog/okayama/mimasaka_kusakari_tinkon/

- 矢筈城の見所と写真・全国の城好き達による評価(岡山県津山市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/508/

- 美作國 矢筈城 (岡山県津山市 - FC2 http://oshiromeguri.web.fc2.com/mimasaka-kuni/yahazu/yahazu.html

- たたら製鉄研究班 - 兵庫県立歴史博物館 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/wp-content/uploads/2021/03/kiyo04_06.pdf

- 「たたら製鉄」と「鉄穴流し」 による山地の荒廃と土砂災害 森 俊勇 https://www.sff.or.jp/content/uploads/H29houkoku.pdf

- 戦国時代の経済状況は http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%8F%B2%E3%81%AE%E6%9C%AC15%EF%BC%88%E7%AC%AC31%E5%9B%9E%EF%BC%89%E3%80%8E%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E9%9D%A9%E5%91%BD%EF%BC%92%E3%80%8F.pdf

- 美作国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E4%BD%9C%E5%9B%BD