草野鎮永

「草野鎮永」は肥前と筑後に同名の武将がおり、肥前の鎮永は婚姻で生き残り没落、筑後の鎮永は抵抗し滅亡。戦国国人領主の異なる末路を示す。

二人の草野鎮永 ― 肥前と筑後、戦国末期を生きた同名国人の生涯と末路

序論:草野鎮永をめぐる謎 ― 歴史の錯綜を解き明かす

日本の戦国時代、肥前国(現在の佐賀県・長崎県の一部)に生きた国人領主「草野鎮永」について、その生涯は1501年から1567年頃にかけての活躍として、一軍を率いるほどの強い影響力を持ち、軍馬や鉄砲の売買にも関与した可能性が示唆されるなど、断片的ながらも力強い武将像が伝えられています。しかし、この人物の実像を深く探求すると、歴史の記録はより複雑な様相を呈していることが明らかになります。

詳細な調査の結果、戦国末期の九州には「草野鎮永」という同名の国人領主が、 肥前国 と 筑後国 (現在の福岡県南部)にそれぞれ存在していたという、極めて重要な事実が浮かび上がります 1 。この二人の人物の事績が、後世の記録や伝承の中で混同され、一人の人物像として語られることが、その実態を曖昧にしてきた最大の要因と言えるでしょう。ある史料が「どういうわけか同姓同名」と記していること自体が、当時から続くこの混乱の根深さを物語っています 3 。

本報告書は、この歴史的な錯綜を丹念に解き明かし、 肥前鬼ヶ城主・草野鎮永 と、**筑後発心城主・草野鎮永(後の家清)**という、全く異なる二人の武将の生涯を明確に区別し、それぞれの出自、活動、そして末路を徹底的に追跡するものです。彼らの対照的な生涯を通して、戦国時代の終焉期に地方の国人領主たちが直面した過酷な現実と、その生き残りをかけた戦略の様相を、具体的な事例として浮き彫りにすることを目的とします。この調査は、単に一人の武将の伝記を再構築するに留まらず、戦国という時代の大きなうねりの中で、地方権力が如何にして生き、そして消えていったのかという、より大きな歴史の力学を解明する試みでもあります。

第一部:草野一族の淵源 ― 筑後と肥前、二つの拠点の形成

二人の草野鎮永の物語を理解するためには、まず彼らが属した草野一族が、いかにして九州北部に根を張り、二つの地域に勢力を広げていったのか、その歴史的背景を把握する必要があります。草野氏の権力基盤は、単なる軍事力に留まらず、宗教的権威との結びつきや、中央政権との関係性の中に巧みに築かれていました。

第一章:草野氏の出自と筑後での勢力確立

草野氏のルーツは、藤原北家高木氏の流れを汲むとされ、肥後の菊池氏や肥前の龍造寺氏とも同族関係にあると伝えられています 2 。その出自は、肥前国の在庁官人、すなわち地方行政を担った役人が武士化したものと推測されており、平安時代末期に筑後国山本郡草野庄へと進出し、その地名を姓としました 2 。

草野氏が筑後国で確固たる地位を築く決定的な契機となったのが、源平合戦です。当主であった草野永平は、九州の諸氏の多くが平家方につく中で、いち早く源氏方として活動しました 4 。この功績が源頼朝に高く評価され、戦後、筑後国在国司・押領使に任じられました 4 。これにより、草野氏は鎌倉幕府公認の在地領主として、この地における支配権を法的に確立したのです。

さらに、草野氏の権力基盤を強固なものにしたのは、宗教的権威との深い結びつきでした。承元2年(1208年)、草野永種夫妻は浄土宗鎮西派の祖である聖光房弁長(鎮西上人)を深く帰依し、その開基大檀那となって井上山光明院、すなわち現在の大本山善導寺を建立しました 8 。このことは、草野氏が単なる武力による支配者ではなく、地域の信仰と文化の中心的な庇護者としての役割を担っていたことを示しています。中世社会において、有力寺社の建立や庇護は、領地支配を神仏の権威によって正当化し、人々の精神的な統合を図る上で極めて重要な意味を持っていました 10 。草野氏は、この聖俗両面にわたる権威を掌握することで、筑後における支配体制を盤石なものとしていったのです。

第二章:肥前への分流と松浦草野氏の成立

筑後国で基盤を固めた草野氏ですが、その勢力は一所に留まりませんでした。惣領家が筑後に本拠を置き続ける一方で、一族の一部は肥前国松浦郡へと進出し、新たな拠点を築きます。

その端緒は、筑後での地位を確立した草野永平の時代に遡ります。彼は筑後国在国司の職に加え、文治2年(1186年)、肥前国松浦郡の鏡神社の宮司職にも補任され、上松浦の地に所領を与えられました 7 。鏡神社は、古くから松浦地方の宗廟として崇敬を集めた重要な神社であり、その祭祀権を掌握することは、この地域における影響力を確保する上で大きな意味を持ちました。

この肥前への進出が決定的なものとなったのは、元寇(蒙古襲来)の時期と考えられています。弘安4年(1281年)の弘安の役において、草野経永・永綱父子らは九州の御家人として奮戦し、その様子は『蒙古襲来絵詞』にも描かれています 4 。この時の戦功に対する恩賞として、肥前国唐津庄が与えられた可能性が史料から読み取れます 1 。

これにより、筑後の草野氏を宗家(惣領家)とし、肥前国に拠点を置く松浦草野氏が庶子家として正式に成立したと考えられます 1 。肥前草野氏は、現在の佐賀県唐津市にある鬼ヶ城を本拠とし 2 、代々鏡神社の宮司職を兼務することで、松浦党の一員として、また地域の祭祀を司る権威として、独自の勢力を形成していきました 2 。

このように、草野一族は筑後と肥前という二つの地域で、それぞれ現地の有力寺社との関係を深め、祭祀権を掌握するという共通の戦略を用いて権力基盤を構築しました。これは、一族がそれぞれの土地で独立した支配体制を築く上で、極めて合理的な権威構築の様式を採用したことを示唆しています。彼らの歴史は、単なる領土拡大の物語ではなく、聖俗両面にわたる巧みな権力闘争の記録でもあるのです。

第二部:肥前鬼ヶ城主・草野鎮永 ― 婚姻と養子縁組で乱世を渡る

肥前国松浦郡に根を下ろした草野氏は、戦国時代に入ると、周辺の諸勢力との間で激しい興亡を繰り広げます。その渦中に登場するのが、一人目の「草野鎮永」です。彼の生涯は、血縁と婚姻、そして養子縁組という人間関係の網を駆使して乱世を渡ろうとした、戦国国人の典型的な生存戦略とその限界を鮮やかに映し出しています。

第一章:出自と家督相続 ― 原田家からの養子

戦国期の肥前草野氏の当主であった草野永久(長門守)は、周辺豪族と鎬を削りながら所領の保全に努めていましたが、天文21年(1552年)に男子がないまま死去しました 1 。跡継ぎを失った肥前草野家は、断絶の危機に瀕します。

この危機を乗り越えるため、白羽の矢が立てられたのが、筑前国で大きな勢力を誇っていた高祖城主・原田隆種の次男・種吉でした 1 。原田氏は当時、西国の雄・大内氏と強固な同盟関係にあり、その次男を養子に迎えることは、肥前草野氏にとって強力な後ろ盾を得ることを意味しました。これは、単独での勢力維持が困難な中小の国人領主が、より大きな勢力との縁組によって生き残りを図るという、戦国時代に広く見られた戦略でした 14 。

こうして草野家の家督を継いだ原田種吉は、名を「 鎮永 」と改め、肥前松浦草野家の当主となりました 1 。彼の人生は、生まれながらの草野氏としてではなく、政治的要請によって草野氏となったことから始まったのです。

第二章:肥前における動向 ― 錯綜する主従と敵対関係

肥前草野氏の当主となった鎮永は、複雑に絡み合う九州北部の政治情勢の中で、巧みに関係を構築し、また時には激しく敵対しながら、その勢力を維持しようと努めました。

実家・原田氏との連携と葛藤

鎮永の生涯を語る上で、彼の実家である原田氏との関係は不可分です。皮肉なことに、鎮永の実子である五郎は、後に実家である原田宗家の養子となり、「原田信種」として家督を継ぐことになります 17 。これにより、鎮永は草野家の当主でありながら、実子・信種の後見人として原田家の家政にも深く関与する立場となりました。彼は信種を後見して原田家の実権を握りますが、その専横は原田家の譜代家臣団との間に深刻な軋轢を生む原因ともなりました 14 。この親子関係と主従関係が入り混じった複雑な構造は、彼の権力基盤であると同時に、常に内部分裂の火種を抱える危うさもはらんでいました。

波多氏との関係変転

鎮永の外交手腕を示す好例が、同じ松浦党の有力者である岸岳城主・波多氏との関係です。永禄7年(1564年)、波多氏で内訌が発生し、家臣によって追われた嫡男の藤童丸(後の波多親)が助けを求めてくると、鎮永はこれを庇護しました 1 。この時点では、鎮永は波多氏の家督争いに介入し、恩を売ることで影響力を拡大しようとしたと考えられます。

しかし、戦国の世の常として、この友好関係は長くは続きませんでした。後に龍造寺氏などの支援を得て岸岳城に返り咲いた波多親は、勢力を回復すると、今度は草野・原田氏と領地を巡って対立するようになります。そして天正12年(1584年)、ついに両者の間で 鹿家合戦 が勃発します 1 。この戦いで、鎮永は息子・原田信種と連携し、自領に侵攻してきた波多親の軍勢を見事に撃退しました。昨日の恩人が今日の敵となる、戦国時代の非情さと、国人領主間の絶え間ない緊張関係を象徴する出来事です。

肥前の覇者・龍造寺氏への従属

この時期、肥前国では「肥前の熊」と恐れられた龍造寺隆信が急速に台頭し、周辺の国人領主を次々とその支配下に組み込んでいました。草野・原田氏もその巨大な圧力に抗うことはできず、やがて龍造寺氏に服属します。その証として、鎮永の息子であり原田家を継いだ信種は、人質として龍造寺の本拠である佐賀に送られ、元服に際しては隆信から「信」の一字を賜り「信種」と名乗りました 17 。これは、当時の肥前における龍造寺氏の圧倒的な影響力と、草野・原田氏がその支配体制に組み込まれたことを明確に示しています。

第三章:豊臣政権下の末路 ― 没落

鎮永が築き上げた血縁と婚姻に基づく地域的なネットワークは、肥前国内の紛争においては有効に機能しました。しかし、その戦略は、日本全土を巻き込む巨大な権力の奔流の前にはあまりにも無力でした。

天正15年(1587年)、天下統一を目前にした豊臣秀吉が、島津氏を討伐するために九州征伐を開始します。この未曾有の大軍を前に、九州の諸勢力は服属か抵抗かの選択を迫られました。この時、鎮永は実家である原田氏の当主・信種と共に、島津氏と通じて秀吉軍に抵抗する道を選びました 1 。

彼は居城である鬼ヶ城(一説には深江岳城とも)に籠城し、豊臣軍を迎え撃ちましたが、その圧倒的な物量の前に抗しきれず、やがて降伏します 1 。戦後の「九州仕置」において、秀吉に抵抗した鎮永の罪は重く、草野庄の所領はすべて没収されました。鎮永自身は、かつての主君であった龍造寺政家の預かりの身となり、肥前草野氏は国人領主としての歴史に幕を閉じたのです 1 。

彼の最期は、後述する筑後の鎮永のような壮絶な「滅亡」ではありませんでした。しかし、先祖代々の土地と武家としての地位を失う「 没落 」という結末は、戦国的な地域秩序が、中央集権的な統一政権の前に崩壊していく過程そのものを体現していました。彼の生涯は、地域内の複雑な人間関係を駆使して生き抜こうとした国人領主が、天下統一という新たな時代の論理によって、その存在基盤そのものを解体されていった悲劇の物語と言えるでしょう。

第三部:筑後発心城主・草野鎮永(家清) ― 巨大勢力の狭間で散った抵抗の生涯

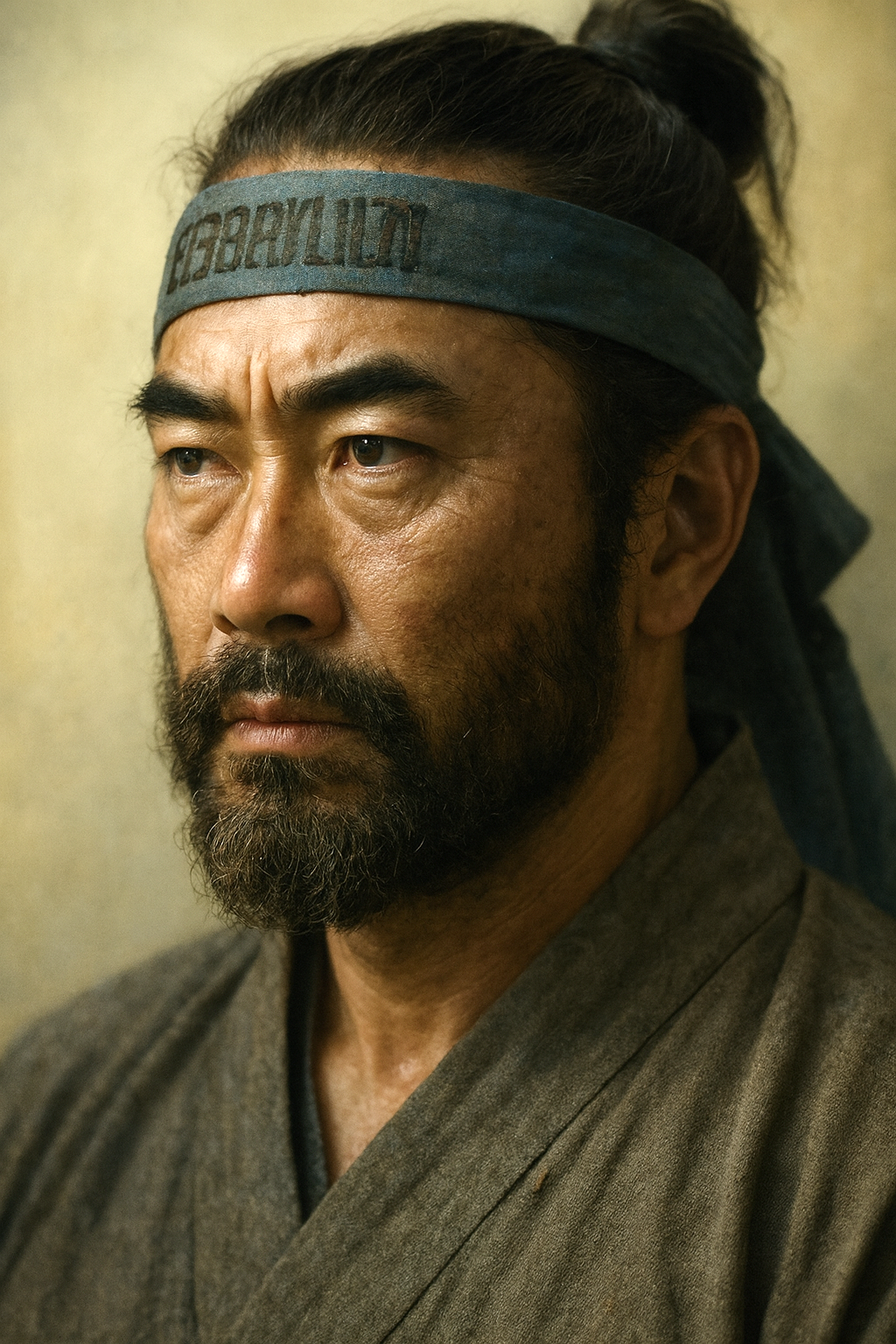

肥前の鎮永が養子として家督を継ぎ、巧みな縁組戦略で乱世を渡ろうとしたのに対し、もう一人の「草野鎮永」は、筑後国に四百年近く続く草野宗家の嫡流として、より直接的に時代の荒波に立ち向かいました。彼の生涯は、九州の三大勢力である大友・龍造寺・島津の狭間で、独立を保つために主君を替え続け、最後は天下人・豊臣秀吉の前に壮絶な最期を遂げる、抵抗の物語です。

第一章:筑後宗家の当主として

この草野鎮永は、肥前の鎮永とは異なり、鎌倉時代以来、筑後国山本郡を本拠としてきた草野氏の正嫡の当主です 2 。当初は彼も「

鎮永 」を名乗っていましたが、後に大友氏から離反して龍造寺氏に属した際に、「 家清 」と改名したと伝えられています 22 。主君の変遷に伴い名を変えることは、新たな忠誠を誓う証として、当時の武将にはしばしば見られた慣習でした。

彼の時代、草野氏の軍事戦略にも大きな転換が見られます。草野氏代々の居城であった竹井城は、平地に近く防衛上の脆弱性が指摘されていました 23 。戦乱が激化する中、家清は天正5年(1577年)頃、防衛上の不安を感じ、耳納山地の険しい山中に、より堅固な山城である

発心城 を新たに築城し、本拠を移しました 8 。この決断は、彼が平穏な在地領主ではなく、常に臨戦態勢にある戦国武将として生きる覚悟を固めていたことを示しています。

第二章:大友・龍造寺・島津の狭間で ― 離反と帰属の連続

家清の生涯は、九州の覇権を争う巨大勢力の動向に翻弄され続けた、典型的な中小国人領主の姿を映し出しています。生き残りのため、彼は時勢を読み、主君を次々と替えなければなりませんでした。

当初、彼は九州北部に広大な版図を誇った豊後の大友宗麟に属していました。天正6年(1578年)、大友氏の命運を賭けた日向国での「耳川の戦い」にも、大友方として参陣したと見られています 2 。しかし、この合戦で大友軍は島津軍に壊滅的な敗北を喫し、その権威は大きく失墜します。

この力関係の激変を目の当たりにした家清は、筑後の多くの国人領主たちと同様に、大友氏を見限り、肥前で新たに台頭してきた龍造寺氏へと鞍替えしました 2 。この離反は、当然ながら大友方の怒りを買いました。大友氏の与党であった高良山の衆徒や、隣接する秋月氏から数年間にわたって執拗な攻撃を受けますが、家清は難攻不落の発心城に籠もり、これをことごとく撃退しました 6 。その堅城ぶりは、後に「

九州の千早城 」と称えられるほどでした 26 。

しかし、その龍造寺氏も天正12年(1584年)の「沖田畷の戦い」で当主・隆信が戦死すると、勢いを失います。代わって九州全土を席巻し始めたのが、南の薩摩から破竹の勢いで北上する島津氏でした。天正14年(1586年)、島津軍が筑後に侵攻すると、家清は再び時勢に従い、その麾下に入りました 6 。彼の行動は、節操がないと見ることもできますが、巨大勢力の草刈り場と化した筑後国で、一族の存続を賭けて必死に活路を見出そうとした、国人領主の現実的な選択であったと言えます。

第三章:九州征伐と悲劇的末路 ― 滅亡

天正15年(1587年)、島津氏の勢いを脅威と見た豊臣秀吉は、自ら20万とも言われる大軍を率いて九州征伐に乗り出します。この時、家清は島津方として発心城に籠もり、天下人の軍勢に抵抗する意思を明確にしました 2 。秀吉が目と鼻の先である吉見岳に本陣を構えても、彼は最後まで謁見に応じなかったと伝えられています 8 。

しかし、秀吉軍の圧倒的な物量の前に、九州の雄・島津氏もやがて降伏します。主家が降った後も抵抗を続けた家清の立場は、極めて危険なものとなりました。秀吉は、九州の戦後処理、いわゆる「九州仕置」に抵抗する潜在的な勢力を一掃する方針を固めていました。その過程で、家清は秀吉の検地に反対して蜂起した「 肥後国人一揆 」に加担したという嫌疑をかけられます 6 。これは、最後まで抵抗の姿勢を見せた有力国人である家清を排除するための、政治的な口実であった可能性が極めて高いと考えられます。秀吉にとって、彼の存在は、新たな支配体制を構築する上での障害であり、見せしめとして粛清すべき対象でした。

天正16年(1588年)、家清は豊臣家臣・蜂須賀家政によって、話し合いと称して肥後国南関(現在の熊本県南関町)に誘い出され、そこで 謀殺 されました 6 。

この悲報が発心城に伝わると、城に残っていた一族郎党百余名(資料によっては二百余名とも)は、主君の後を追い、城内の地蔵鼻と呼ばれる場所で次々と自刃して果てました 2 。主君に殉じるという、武士の覚悟を示したこの壮絶な集団自決により、鎌倉時代から約四百年にわたって筑後に権勢を張った草野氏の宗家は、完全に

滅亡 したのです。この悲劇は後世に長く語り継がれ、現在の久留米市善導寺町には、家清の最期にまつわる「首切り地蔵」の伝承が今なお残されています 31 。彼の死は、一個人の戦いの終わりではなく、秀吉による九州平定という、新たな秩序構築の総仕上げの中で、意図的に断行された政治的粛清の結末でした。

結論:二人の「鎮永」が映し出す戦国国人の末路

肥前と筑後、二つの地で「草野鎮永」という同じ名を持ちながら、全く異なる生涯を送り、対照的な結末を迎えた二人の武将。彼らの物語は、単なる歴史上の奇譚に留まらず、戦国という時代が終わりを告げ、新たな統一秩序が形成される中で、地方の国人領主たちが直面した過酷な選択と運命を象徴しています。

第一章:二人の「草野鎮永」の比較分析

本報告書で明らかになった二人の人物像を、以下の表にまとめます。これにより、その出自から戦略、そして最期に至るまでの明確な違いが一望できます。

|

項目 |

肥前草野鎮永 |

筑後草野鎮永(家清) |

|

出自 |

原田隆種の次男・原田種吉。草野永久の養子として家督を継承 1 。 |

筑後草野氏の嫡流。草野宗家の正統な当主 2 。 |

|

居城 |

肥前国・鬼ヶ城(現・佐賀県唐津市) 1 。 |

筑後国・竹井城、後に発心城(現・福岡県久留米市) 22 。 |

|

主な関係勢力 |

実家・原田氏、婚姻関係を結んだ龍造寺氏、敵対した波多氏 1 。 |

大友氏、龍造寺氏、島津氏という三大勢力 2 。 |

|

戦略 |

養子縁組や婚姻を通じた、水平的な同盟ネットワークの構築 14 。 |

周辺大勢力の動向に応じた、垂直的な帰属と離反の繰り返し 2 。 |

|

九州征伐時の動向 |

原田信種と共に島津方として抵抗後、豊臣軍に降伏 1 。 |

島津方として最後まで抵抗。秀吉軍に攻囲されるも降伏せず 2 。 |

|

最期 |

所領没収。龍造寺政家の預かりの身となり、領主としては 没落 1 。 |

肥後南関にて蜂須賀家政により 謀殺 される(天正16年/1588年) 6 。 |

|

一族のその後 |

存続 (実子・原田信種が原田宗家を継ぎ、血脈は続く) 17 。 |

滅亡 (家臣団の多くが殉死。子・永広は鍋島氏に仕え家名は残るも宗家は断絶) 2 。 |

第二章:国人領主の二つの典型的な末路

二人の鎮永が辿った道は、戦国時代の終焉期に国人領主たちが直面した、二つの典型的な末路を示しています。

肥前鎮永の生涯は、巧みな縁組戦略という伝統的な手法で生き残りを図るも、秀吉という中央の巨大権力によってその地域的ネットワークを無力化され、領主としての地位を失う「 没落 」の道を象徴します。彼は殺されはしなかったものの、武家としての独立性を奪われ、新たな支配体制の中に吸収されていきました。

一方、筑後鎮永(家清)の生涯は、武力による独立性を最後まで追求し、天下統一の奔流に抗った結果、見せしめとして一族もろとも滅ぼされる「 滅亡 」の道を象徴します。彼の悲劇は、新たな秩序に適合を拒んだ者が、いかに容赦なく排除されたかを示しています。

この二人の対照的な結末は、戦国時代の終焉が、単に合戦の勝敗によって決まるのではなく、地方の権力が中央の新たなシステムに「吸収されるか」、あるいは「排除されるか」という、より大きな構造転換であったことを我々に教えてくれます。

第三章:利用者様の初期情報の再検証と総括

最後に、本調査の出発点となった利用者様の初期情報を再検証します。

「肥前」「国人衆の頭領」「強い影響力」といった情報は、両者に当てはまる要素を含みつつも、地理的には明確に 肥前草野鎮永 を指し示しています。

また、「軍馬や鉄砲を売買する者もいた」という情報については、これを直接的に証明する史料は見出せませんでした。しかし、肥前鎮永が拠点とした肥前国松浦地方は、平戸などを通じてポルトガル船が来航し、南蛮貿易が盛んに行われた地域です。鉄砲や大砲といった最新兵器が日本で最も早く導入された場所の一つであり 32 、この地域に勢力を持った彼が、その流通に関与、あるいは少なくともその恩恵を受けていた可能性は極めて高いと結論付けることができます。これは、彼の生きた地域経済圏の特性から導き出される、極めて合理的な推論です。

結論として、二人の「草野鎮永」の物語は、歴史の中に埋もれた同姓同名の武将の記録を掘り起こす作業に留まりません。それは、戦国という「地域」の時代が終わりを告げ、天下統一という「中央」の論理がすべてを覆い尽くしていく歴史のダイナミズムそのものを、二つの異なる悲劇を通して我々に伝えているのです。彼らの生涯を丹念に追うことは、戦国時代の終焉を、地方に生きた人々の視点から、より深く、そしてより人間的に理解するための鍵となるでしょう。

引用文献

- 武家家伝_肥前草野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kusano_h.html

- 武家家伝_草野氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kusano.html

- 鬼ヶ城(佐賀県唐津市) - しんこうの趣味のブログ http://shinkoukou.blog.fc2.com/blog-entry-364.html

- 草野氏(くさのうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%8D%89%E9%87%8E%E6%B0%8F-1160701

- 常設展 「中世の豪族 筑後草野氏の歴史」開催中 | 草野歴史資料館公式ホームページ https://welcome-kurume.com/kusano/news/detail/1

- 草野町の歴史 - 須佐能袁神社 http://www.susanoojinja.jp/rekishi.html

- 勤を賞して三千町の所領を授け、筑後国の守護に任じた。さらに子の永平(草野次郎大輔と称す)を文治二年(一 - 玄海町ホームページ https://www.town.genkai.lg.jp/uploaded/life/63324_614910_misc.pdf

- 2011草野(歴史資料館)に入る)・千寿の楽しい歴史 https://kusennjyu.exblog.jp/13918749/

- 草野氏 - 新纂浄土宗大辞典 https://jodoshuzensho.jp/daijiten/index.php/%E8%8D%89%E9%87%8E%E6%B0%8F

- 中世武士の生死観(4) Shojikan of Bushi in the Middle Ages (4) https://gssc.dld.nihon-u.ac.jp/wp-content/uploads/journal/pdf09/9-413-424-Oyama.pdf

- 惣領(そうりょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%83%A3%E9%A0%98-89761

- 肥前 鬼ヶ城(浜玉町) - 城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hizen/hamatama-oniga-jyo/

- 鏡神社 http://www.komainu.org/saga/karatsu/Kagami/kagami.html

- 原田隆種とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E9%9A%86%E7%A8%AE

- 原田親種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E8%A6%AA%E7%A8%AE

- 有田の有田氏のこと ー高祖城主原田氏旧臣の有田氏の中世文書8通に注目してー http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/191081306.html

- 原田信種 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8E%9F%E7%94%B0%E4%BF%A1%E7%A8%AE

- 龍造寺隆信 - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/tag/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 波多親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E8%A6%AA

- 戦国糸島、池田河原の合戦「後」のこと ー原田親種の死と原田氏の志摩郡統合までー http://nekomasho-ji.sblo.jp/article/188969162.html

- 中世の歴史と文化をたどる草野のまち歩き http://www.snk.or.jp/cda/mame/4kurume/5kusano.html

- 筑後 発心城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/chikugo/hosshin-jyo/

- 筑後 竹井城[縄張図あり]-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/chikugo/takei-jyo/

- 竹井城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福岡県久留米市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1121/

- 発心城跡/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/dtl/75000000000000145635/

- 発心城(福岡県八女市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/8761

- 発心城跡:九州エリア - おでかけガイド https://guide.jr-odekake.net/spot/14620

- 地域の中で神になる武士たち : 「武士神格化一覧・ 稿」の作成を通して - kyushu https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/8666/scs11p051.pdf

- 発心城 別所城 高良山神籠石 赤司城 神代城 杉ノ城 飯田館 竹井城 竹井城物見櫓 余湖 http://otakeya.in.coocan.jp/hukuoka/kurumesi2.htm

- 草野本家について https://kusanohonke.jp/aboutus.html

- 190 首切り地蔵 草野鎮永の恨み 久留米善導寺 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/ms-koga/190kubikirijizou.html

- 松浦隆信 https://sasebosengoku.com/003/kojin/takanobu/takanobu002.htm

- 鉄炮(平戸) てっぽう - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2020/09/05/082650

- The Road to DAZAIFU ~大宰府への道 - 九州国立博物館振興財団 https://www.kyukoku.or.jp/road/20101207.html