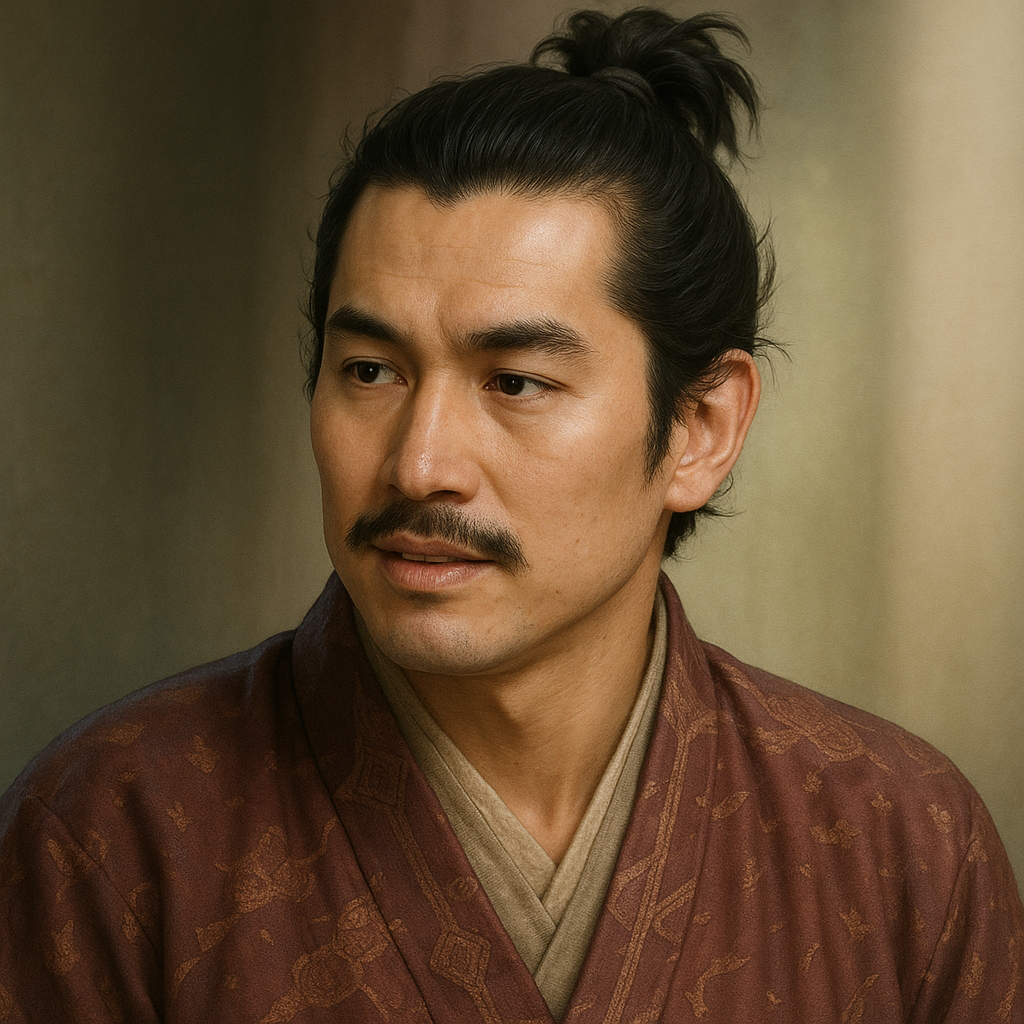

荒武宗幸

荒武宗幸は伊東氏家臣「都於郡四天衆」の一人。天文18年、伊東・島津間の相撲で島津方の中馬武蔵守を破り首級を挙げた。この一件は両氏の対立を象徴する。

日本の戦国時代における荒武宗幸の事績とその歴史的背景

I. はじめに

本報告書で取り上げる荒武宗幸(あらたけ むねゆき)は、戦国時代の日向国(現在の宮崎県)における武将であり、伊東氏の家臣としてその名が伝わっています。彼の名は特に、天文18年(1549年)3月3日、伊東氏と島津氏が対峙する中で催された相撲興行において、島津方の勇士・中馬武蔵守(ちゅうまん むさしのかみ)を破り、その首級を挙げたという一件によって知られています 1 。この出来事は、当時の武士の気風や両勢力の緊張関係を象徴するものとして、後世に関心を持たれてきました。

本報告は、現存する史料や研究成果に基づき、荒武宗幸という人物の出自、彼が深く関わったとされるこの相撲一件の具体的な背景と詳細、そしてその歴史的意義について、可能な限り多角的に明らかにすることを目的とします。利用者が既に有している情報に加え、より深い分析と文脈を提供することを目指します。荒武宗幸に関する記録は、この相撲一件に集中している傾向が見られ、彼の生涯における他の顕著な事績については史料が乏しいのが現状です。それゆえに、この一件が彼の名を後世に伝える上で決定的な出来事であった可能性が高く、本報告ではその詳細な分析に重点を置きます。

II. 荒武宗幸の出自と伊東氏

A. 荒武氏の系譜と「都於郡四天衆」

荒武宗幸の属した荒武氏は、伊東氏が鎌倉時代に日向国の地頭として下向した際に、伊東氏に被官化した地侍の家系であったと伝えられています 1 。特に、荒武氏は伊東氏の拠点であった都於郡(とのこおり、現在の宮崎県西都市)周辺において、「都於郡四天衆」と称される有力な地侍の一つに数えられていました 1 。この「都於郡四天衆」という呼称は、伊東氏の支配体制において、荒武氏が中核的な在地武士団の一翼を担う重要な家柄であったことを示唆しています。戦国期において、荒武氏は奉行職や代官職を多く輩出したとされ、伊東氏の領国経営において、行政および軍事の両面で枢要な役割を果たしていたと考えられます 1 。

同族とされる荒武三省(あらたけ さんしょう)もまた「都於郡四天衆」の一人として知られ、文武両道に秀で、伊東義祐の祖父にあたる伊東尹祐(いとう ただすけ)の信任を受けて重用された人物です 3 。荒武三省が歌道にも通じていたことは、荒武一族が単に武勇だけでなく、文化的な素養も持ち合わせていた可能性を示しています。このような家風の中で育った荒武宗幸が、後に主君の命運を左右するかもしれない一戦の代表として選ばれた背景には、個人的な武勇のみならず、一族が培ってきた伊東氏への忠誠と実績、そしてそれに基づく深い信頼関係があったと推察されます。

B. 伊東氏家臣としての荒武宗幸

荒武宗幸は、伊東氏第11代当主である伊東義祐(いとう よしすけ)に仕えた家臣です。利用者の情報によれば、宗幸は義祐の「近習」であったとされています。「近習」とは、主君の側近くに仕える者を指し、身辺警護や側近としての任務を担う、非常に信頼の厚い立場です。宗幸が伊東義祐の近習であったとすれば、彼は主君から個人的な武勇や忠誠心、そして判断力を高く評価されていたと考えられます。

天文18年(1549年)の相撲一件において、伊東方の代表として荒武宗幸が選ばれた理由は、単に彼が腕力に優れていたというだけでなく、主君の期待に応え、伊東氏の威光を示すという重大な役割を託せる人物として、義祐が彼を深く信頼していたことの証左と言えるでしょう。また、彼の出自である荒武氏が「都於郡四天衆」という伊東氏譜代の有力家臣であったことも、代表選出の背景にあったと考えられます。

C. 当時の日向国における伊東氏の勢力

荒武宗幸が活躍した天文18年(1549年)頃は、伊東義祐の治世下で伊東氏がその勢力を大きく伸張させ、日向国において最盛期を迎えつつあった時期にあたります。義祐は日向国内に「伊東四十八城」と称される広範な支城網を構築し、領国支配を固めていました 5 。この時期の伊東氏は、特に日向南部の飫肥(おび、現在の日南市)の支配権を巡って、薩摩国(現在の鹿児島県西部)の島津氏、とりわけ島津氏の分家である豊州家(ほうしゅうけ)と激しい抗争を繰り返していました 7 。天文18年の相撲一件も、このような伊東・島津両氏の長年にわたる緊張関係と、局地的な軍事衝突が頻発する中で起きた出来事として捉える必要があります。

伊東義祐自身は、室町幕府の将軍家とも繋がりを持ち、従三位という高い官位に叙されるなど 2 、地方の戦国大名でありながら中央の権威とも結びついていました。また、義祐は京風の文化を好み、それを領国に導入することにも熱心であったと伝えられています 2 。このような伊東氏の勢力伸長期という時代背景と、義祐の文化的志向は、節句の祝賀行事として相撲興行が催されたことと無関係ではないでしょう。この相撲は、単なる娯楽や儀礼に留まらず、伊東氏の威勢を内外に誇示し、宿敵島津氏に対する優位性を印象づけるための政治的・軍事的な意味合いも帯びていたと考えられます。

III. 天文十八年(1549年)の相撲一件

天文18年(1549年)に起きた荒武宗幸と中馬武蔵守の相撲一件は、戦国時代の日向における伊東氏と島津氏の対立を象徴する出来事の一つとして記録されています。以下に、この一件に関連する主要な出来事を時系列で整理します。

表1: 天文18年(1549年)相撲一件 関連年表

|

年月日 |

出来事 |

主な関連人物 |

関連史料 |

|

天文18年(1549年)3月3日 |

伊東義祐と島津忠広、節句を理由に一時休戦。相撲興行を催す。 |

伊東義祐, 島津忠広, 荒武宗幸, 中馬武蔵守 |

1 |

|

同日 |

伊東方代表・荒武宗幸と島津方代表・中馬武蔵守が相撲で対戦。 |

荒武宗幸, 中馬武蔵守 |

1 |

|

同日 |

荒武宗幸が中馬武蔵守を組み伏せ、勝利。中馬武蔵守の首級を挙げる。 |

荒武宗幸, 中馬武蔵守 |

1 |

A. 伊東・島津両軍の対峙と節句の祝賀

天文18年(1549年)3月3日、日向国において対峙していた伊東義祐軍と薩摩国の島津忠広軍は、節句を理由として一時的に兵を収め、相撲の興行を行うことで合意しました 1 。この3月3日という日付から、この節句は上巳の節句(桃の節句)であったと考えられます。戦国時代においても、このような伝統的な節句は重要な年中行事として認識されており、時には敵対する勢力間においても、共通の文化的基盤として一時的な休戦や交流の口実となることがありました 9 。

しかし、この休戦と相撲興行が、純粋な祝賀や慰安のみを目的としていたとは考えにくい側面もあります。両軍がどの程度の規模で、日向国のどの地域で具体的に対峙していたのかは史料からは必ずしも明らかではありませんが、一触即発の状況下でのこのような催しは、両陣営の外交的駆け引きや、相手の出方を探る意図、あるいは自軍の士気を鼓舞し、敵軍を威圧するための示威行動といった、高度な政治的・軍事的計算が含まれていた可能性が指摘できます。

B. 荒武宗幸 対 中馬武蔵守 – 試合の経緯

この相撲興行において、伊東方からは荒武宗幸が、島津方からは「強力無双」と謳われた中馬武蔵守が、それぞれ代表として選出されました 1 。荒武宗幸が伊東義祐の近習であり、「都於郡四天衆」という有力な家柄の出身であったことは前述の通りですが、彼がこの大一番の代表に選ばれたことは、その武勇と忠誠心に対する主君の絶大な信頼を物語っています。一方、中馬武蔵守もまた、その武名から島津方で選び抜かれた屈強の士であったことは想像に難くありません。

試合の具体的な様子については、「組み合いの末に」宗幸が勝利したと簡潔に記されているのみで 1 、詳細な描写は伝わっていません。当時の相撲は、現代の洗練されたルールに基づく競技とは異なり、より実戦に近く、武術的な要素の強いものであった可能性も考えられます 10 。この一戦は、単なる力比べを超えて、両家の威信と面子をかけた代理戦争の様相を呈しており、両軍の兵士たちが固唾を飲んで見守る中、壮絶な戦いが繰り広げられたことでしょう。

C. 勝敗の帰趨と首級の獲得

激しい組み合いの末、荒武宗幸は中馬武蔵守を打ち破り、その勝利の証として中馬の首級を挙げたとされています 1 。戦国時代の戦場において、敵将の首級を挙げることは最大の武功とされましたが、祝祭的な意味合いを持つ相撲の場で、しかも一時休戦という状況下で相手の首を取るという行為は、極めて異例かつ衝撃的なものであったと言わざるを得ません。

この「首取り」という行為が、当時の慣習として一定の状況下では許容されていたのか、あるいは伊東方による意図的な挑発行為であったのかは、史料からは断定できません。しかし、 11 の事例では織田信長が相撲の強者を召し抱えたとあるものの、勝敗後の首取りまでは言及されていません。この行為は、単なる勝利宣言以上の、相手に対する完全な支配と屈辱を意味し、伊東方の島津方に対する強い敵愾心や、戦意を誇示する示威行為であった可能性が高いと考えられます。この一件が、休戦協定の精神を踏みにじるものとして島津方の強い恨みを買い、両者の対立を一層深化させる要因となったことは想像に難くありません。

D. 戦国時代における相撲の意義と武士の価値観

戦国時代において、相撲は単なる娯楽や体力比べに留まらず、多様な意義を持っていました。武士にとっては、自らの武勇を誇示し、主君にアピールする絶好の機会であり、また、戦技を磨く訓練の一環でもありました 10 。織田信長が安土城で大規模な相撲大会を催し、優れた力士を家臣として召し抱えた事例は有名です 10 。また、相撲は神事とも結びつき、神前で奉納される儀礼的な側面も持ち合わせていました。

荒武宗幸の一件は、このような戦国時代の相撲が持つ多義的な性格、すなわち娯楽、武芸、儀式、そして時には両勢力の威信をかけた代理戦争としての側面を凝縮して示していると言えるでしょう。首級を挙げるという行為は、戦国武士にとって武功を立て、名誉を勝ち取り、主君の期待に応えるという価値観を体現するものでした。しかし、それが祝祭的な休戦の場で行われたという事実は、当時の武士道や倫理観の複雑さ、そして戦乱の世における日常と非日常、祝祭と暴力性が紙一重であった文化の特質を浮き彫りにしています。この一件は、戦国武士にとって「強さ」が絶対的な価値を持ち、主君や一族の名誉を背負って戦うという意識がいかに強烈であったかを物語っています。

IV. 関係人物と背景

荒武宗幸の相撲一件を理解する上で、彼を取り巻く主要な関係者の背景を知ることは不可欠です。以下に、この事件に関わった主要人物とその立場を一覧で示します。

表2: 主要関係者一覧

|

氏名 |

所属 |

天文18年頃の役職・立場 |

備考 |

|

荒武宗幸 |

伊東氏 |

伊東義祐近習、「都於郡四天衆」の家系 |

相撲で中馬武蔵守を破り首級を挙げる |

|

伊東義祐 |

伊東氏当主 |

日向国の大名 |

宗幸の主君、相撲興行を主催 |

|

島津忠広 |

島津氏(豊州家か) |

薩摩国・日向南部の大名・武将 |

相撲興行に際し伊東方と一時休戦 |

|

中馬武蔵守 |

島津氏家臣 |

島津方力士 |

「強力無双」と称されるも宗幸に敗れる |

A. 伊東義祐 – 宗幸の主君

荒武宗幸の主君であった伊東義祐(1513年~1585年)は、伊東氏の第11代当主であり、日向伊東氏の最盛期を築き上げた人物として知られています 4 。天文2年(1533年)に家督を相続した後、巧みな外交と軍事行動によって勢力を拡大し、日向国内に「伊東四十八城」と呼ばれる支城網を築き上げました 2 。天文18年(1549年)は、義祐が36歳頃であり、まさにその勢いが頂点に達しようとしていた時期にあたります。

義祐は武勇に優れていただけでなく、京の文化を積極的に取り入れ、和歌や蹴鞠、犬追物などを好んだとされています 2 。この文化的洗練は、彼が室町幕府の将軍家とも繋がりを持ち、高い官位を得ていたこととも関連しているでしょう。相撲興行を許可、あるいは主催した義祐の意図には、単なる祝祭だけでなく、自らの権威と文化的優位性を島津氏に見せつけるという狙いがあった可能性も否定できません。荒武宗幸の勝利とそれに続く首取りという衝撃的な結果は、義祐の威勢を内外に示す上で、極めて効果的であったと考えられます。しかし、その一方で、義祐は晩年になると奢侈に溺れ、家臣の諫言に耳を貸さなくなり、木崎原の戦いでの敗北を機に伊東氏は急速に衰退に向かいます 4 。天文18年の時点ではまだその兆候は顕著ではなかったものの、彼の強烈な個性とリーダーシップスタイルが、荒武宗幸のような家臣の行動にも影響を与えていたことは想像に難くありません。

B. 島津忠広(豊州家) – 対峙した島津方大将

相撲一件において伊東義祐と対峙した島津方の大将は、島津忠広と記録されています 1 。この島津忠広は、島津氏の分家である豊州島津家の人物であった可能性が高いと考えられます。豊州島津家は、日向国南部の飫肥などを領有し、伊東氏とはその支配権を巡って長年にわたり直接的な抗争を続けていた勢力です 6 。

史料によれば、豊州島津家3代当主・島津忠朝の子に忠広の名が見え、父忠朝は天文9年(1540年)に死去し、忠広は飫肥を任されたとされています 12 。この忠広が、相撲一件における島津方の大将であったとすれば、この事件は伊東氏と豊州島津家という、日向南部における局地的な覇権争いの最前線で起きた出来事であったと理解できます。当時、島津本宗家では島津忠良・貴久父子が薩摩本国で勢力を固めつつありましたが 12 、日向方面における対伊東氏戦略では、豊州家がその最前線を担っていたと考えられます。この相撲一件における敗北は、豊州島津家にとって大きな打撃であったと同時に、島津氏全体の威信にも関わる問題であったでしょう。

C. 中馬武蔵守 – 島津方の力士とその所属

荒武宗幸に敗れ、首を取られた島津方の力士は、中馬武蔵守と伝えられています 1 。彼は「強力無双」と称されるほどの武勇の持ち主であったとされ、島津方から選び抜かれた代表であったことが窺えます。中馬(ちゅうまん)氏は、島津氏の家臣団の中にその名が見られる一族であり、 16 の史料では平姓畠山氏族として中馬氏が記載されています。中馬武蔵守もこの一族の出身であった可能性が高いと考えられます。

「武蔵守」という名は、朝廷から与えられる官途名であり、彼が単なる一兵卒ではなく、ある程度の地位や武勇を認められた武士であったことを示唆しています。これほどの人物が、祝祭的な意味合いを持つ相撲の場で敗死し、さらに首級を挙げられるという結末は、島津方にとって計り知れない屈辱であったに違いありません。彼の死は、個人的な悲劇に留まらず、彼を選んだ島津忠広の面目を失墜させ、島津軍の士気にも影響を与えた可能性があります。中馬武蔵守個人の詳細な経歴については史料が乏しいものの、彼の存在と最期は、この相撲一件の драмати性を際立たせています。

V. 史料的検討と考察

A. 本件に関する史料の概要と信頼性

荒武宗幸の相撲一件を伝える史料は、主に後世に編纂された軍記物や地方史記録に依拠していると考えられます。代表的なものとして、伊東氏側の視点から書かれたとされる『日向記』が挙げられますが、この史料の成立時期や編纂意図については慎重な検討が必要です 2 。また、島津側の記録としては『薩摩旧記雑録』がありますが 14 、この一件に関する詳細な記述が含まれているかどうかは、さらなる調査を要します。

1 で指摘されているように、荒武宗幸に関する一般的な情報源(例えば、ウィキペディア)における参考文献が不十分であるという事実は、この種の逸話がしばしば一次史料に直接基づくものではなく、後世の編纂過程で物語性を帯びて語り継がれてきた可能性を示唆しています。相撲の勝敗、そして首取りという衝撃的な結末は、事件の核心として多くの記録で共通していますが、その細部の描写や解釈については、史料によって差異が見られる可能性があります。

このような劇的な逸話は、史実と脚色とを慎重に見極める史料批判が不可欠です。伊東方と島津方、双方の視点からの記録を比較検討することが理想的ですが、現存する史料が一方の陣営に偏っている場合は、その記述に内在するバイアスを十分に考慮する必要があります。

B. 事件の歴史的背景と意義

天文18年(1549年)の荒武宗幸による相撲一件は、単なる一個人の武勇伝としてのみならず、当時の日向国における伊東氏と島津氏の熾烈な勢力争いというマクロな歴史的文脈の中に位置づけて評価する必要があります。この事件は、伊東氏と島津氏(特に豊州家)との間で長年にわたり繰り広げられてきた抗争の一コマであり、両者の根深い対立関係を象徴する出来事と言えるでしょう 6 。

「節句の休戦」という特殊な状況下で、相撲という儀礼的な要素も含む興行が、結果として相手方の代表の首を取るという暴力的な結末を迎えたことは、戦国時代の武士の倫理観、外交儀礼、祝祭文化、そして戦争の過酷な現実が複雑に交錯していた様相を如実に示しています。この一件は、伊東方の士気を大いに高め、島津方に屈辱を与えたことで、両者の対立をさらに先鋭化させた可能性があります。

荒武宗幸という一介の武士(ただし、その家柄は伊東氏にとって重要なものであった)の行動が歴史の記録に留められたのは、この事件が持つ類稀なドラマ性と、当時の武士社会における武勇や名誉を重んじる価値観を色濃く反映していたからに他なりません。この出来事は、戦国時代における「日常と非日常」「平和と戦争」の境界がいかに曖昧であったか、そして祝祭の場が瞬時に生死を賭けた闘争の場へと転化しうる、当時の過酷な現実を垣間見せる象徴的な事例として捉えることができます。

VI. おわりに

荒武宗幸に関する調査結果の総括

本報告では、戦国時代の日向国の武将、荒武宗幸について、特に天文18年(1549年)の島津方の中馬武蔵守との相撲一件を中心に、その出自、関連人物、歴史的背景と意義を検討しました。

荒武宗幸は、伊東氏が日向国に下向した際に被官化した地侍の家系であり、「都於郡四天衆」の一角を占める有力な荒武氏の出身でした。彼は伊東義祐の近習として仕え、その武勇と忠誠心によって主君の信頼を得ていたと考えられます。

天文18年3月3日の相撲一件は、伊東氏と島津氏(豊州家)が対峙する中で、節句を理由とした一時休戦の際に催されたものでした。この場で荒武宗幸は、島津方の勇士・中馬武蔵守を破り、その首級を挙げるという衝撃的な勝利を収めました。この出来事は、単なる力比べに留まらず、両家の威信をかけた代理戦争の様相を呈し、伊東方の武威を誇示するとともに、島津方に大きな屈辱を与える結果となりました。また、この一件は、戦国時代の武士の武勇を尊ぶ価値観、名誉を重んじる精神、そして祝祭と暴力が混在する当時の文化を象徴する出来事として、歴史にその名を刻んでいます。荒武宗幸という人物は、主にこの一件によって後世に記憶されることとなりました。

今後の研究への展望

荒武宗幸に関する研究は、史料的な制約から未だ解明されていない点も多く残されています。例えば、中馬武蔵守のより詳細な経歴や出自、彼が所属した中馬氏の具体的な動向、そしてこの相撲一件に関する島津側の一次史料(特に『薩摩旧記雑録』などにおける詳細な記述の有無)の発見と分析は、今後の重要な研究課題です。

また、戦国時代における儀礼的な戦闘や、祝祭の場における武士同士の決闘といった事例に関する比較研究を進めることで、荒武宗幸の一件が持つ特異性や普遍性をより深く理解することができるでしょう。地方史の中に埋もれた人物や出来事に光を当てることは、戦国時代の多様な地域社会の実像を明らかにする上で不可欠であり、荒武宗幸の研究もまた、そうした歴史叙述の豊かさに貢献するものと期待されます。彼の物語は、一個人の武勇伝を超えて、戦国という時代の複雑な人間模様と社会状況を私たちに伝えてくれます。

引用文献

- 荒武宗幸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%92%E6%AD%A6%E5%AE%97%E5%B9%B8

- 伊東義祐- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%A5%90

- 荒武三省 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%92%E6%AD%A6%E4%B8%89%E7%9C%81

- 伊東氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E6%B0%8F

- 伊東祐兵(いとう すけたけ) 拙者の履歴書 Vol.341~落ちて悟る武家の誇り - note https://note.com/digitaljokers/n/nb5e77cd6db65

- 日向国 伊東義祐伝来の太刀 来国長/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/48753/

- 「飫肥の合戦」の衝撃と日本史のゆらぎ - 伊東家の歴史館 http://www.ito-ke.server-shared.com/obitatakai.htm

- 城ぶら「飫肥城」!島津・伊東の因縁を鎮める飫肥杉の木立 https://favoriteslibrary-castletour.com/miyazaki-obijo/

- 端午|改訂新版・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=303

- 朝廷から全国へ。儀礼として見せる相撲 - ベネッセ教育情報 https://benesse.jp/kyouiku/201504/20150408-7.html

- 相撲LOVEの織田信長がつくった? 安土に残る古文書でわかった、大相撲の「東西」の起源 https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/94329/

- 島津忠朝 (豊州家) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E6%B4%A5%E5%BF%A0%E6%9C%9D_(%E8%B1%8A%E5%B7%9E%E5%AE%B6)

- 伊東義祐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%A5%90

- 薩藩旧記雑録 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%A9%E8%97%A9%E6%97%A7%E8%A8%98%E9%9B%91%E9%8C%B2

- 鹿児島県史料 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/kensi.html

- 佐土原島津会活動日記 https://www.sadowarasimadukai.website/diary/diary18.cgi?mode=main&year=2024&mon=5&no=12