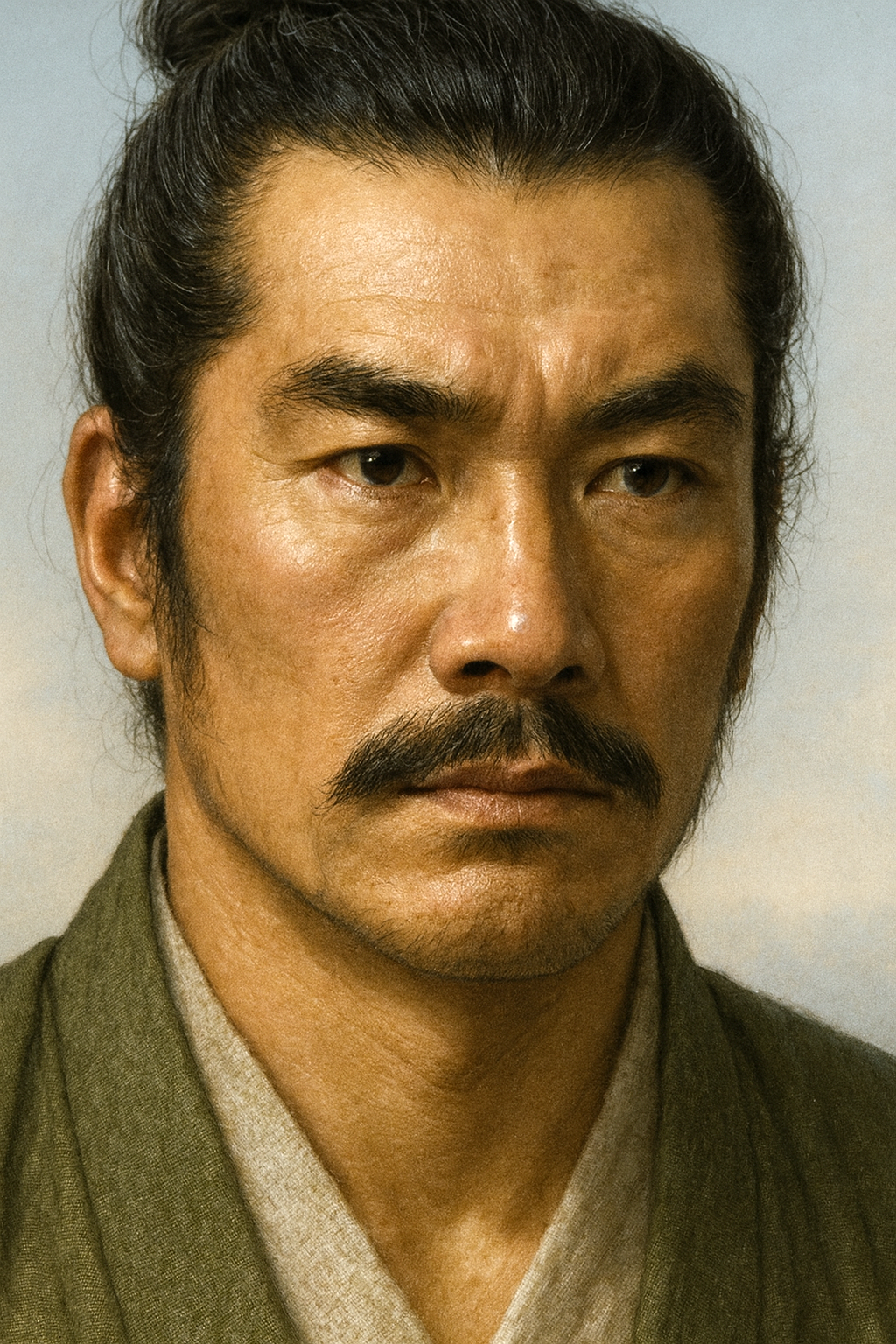

菊池武包

菊池武包は菊池氏庶流出身。家臣団に擁立され菊池氏25代当主となるが、大友氏の圧力で追放。筒ヶ嶽城で挙兵するも敗北し、肥前高来で病死。菊池本宗の血筋は断絶した。

時代の奔流に翻弄された最後の菊池本宗―菊池武包の生涯と肥後国の動乱

序章:没落する名門・菊池氏と時代の奔流

戦国時代の肥後国(現在の熊本県)は、一人の傑出した支配者を欠き、混沌の様相を呈していた。この動乱の中心にいたのが、かつて九州にその名を轟かせた名門・菊池氏である。しかし、菊池武包(きくち たけかね)が歴史の表舞台に登場する16世紀初頭、その栄光はすでに過去のものとなりつつあった。本報告書は、菊池武包という一人の武将の短い生涯を軸に、没落する名門の悲劇、台頭する家臣団の野心、そして周辺大国の思惑が交錯した時代の力学を徹底的に解明するものである。

戦国期における肥後国の政治情勢

室町時代後期、肥後守護職は名目上、菊池氏が世襲していた。しかし、その実効支配は本拠地である菊池郡周辺に限定され、国内には阿蘇神社大宮司家の阿蘇氏、人吉を拠点とする相良氏、宇土の名和氏といった有力な国人領主が割拠し、統一された権力は存在しなかった 1 。この権力の空白地帯に対し、周辺の大国が虎視眈眈と食指を動かしていた。北九州の覇権を狙う豊後国(現在の大分県)の大友氏、南から勢力を拡大する薩摩国(現在の鹿児島県)の島津氏、そして西の肥前国(現在の佐賀県・長崎県)で台頭する龍造寺氏。これらの勢力にとって、内紛で弱体化した肥後は、自らの影響力を拡大するための格好の標的であった 1 。

権威の失墜と内紛:菊池宗家の弱体化

菊池氏の衰退は、外部からの圧力以上に、内部の崩壊に起因していた。第19代当主・持朝の時代から一族内の対立や家臣団による下剋上が頻発し、宗家の権威は著しく損なわれていた 4 。特に決定的だったのは、第22代当主・能運(よしゆき)の死後、その後継者が家臣団の反乱によって自害に追い込まれた事件である 5 。これにより、当主の座は常に不安定なものとなり、自力で後継者を定めることすら困難な状況に陥っていた。この混乱に乗じたのが、豊後の大友氏であった。大友氏は、菊池氏の家督相続に介入し、第23代当主・政隆を廃嫡させると、同盟関係にあった阿蘇氏から阿蘇惟長(これなが)を養子として送り込み、「菊池武経(たけつね)」として第24代当主に据えたのである 6 。これは、菊池氏がもはや自立した大名ではなく、周辺大国の草刈り場と化していたことを明確に示す出来事であった。

菊池武包の登場は、このような歴史的背景の中で、いわば必然であった。外部から迎えた当主・武経ですら、結局は肥後の国人衆や菊池家の重臣たちと対立して出奔せざるを得なかった 6 。この権力の真空状態は、誰かが埋めなければならない。その選択肢は、内部の有力家臣団が主導権を握るか、あるいは外部の大国が完全に支配下に置くかの二つに一つであった。この過渡期において、家臣団が一時的にでも権力を掌握するために選び出した「つなぎ」の駒こそが、菊池の血を引く庶流出身の菊池武包だったのである。彼の擁立は、個人の資質とは無関係に、没落する名門が迎えた末期症状の現れであり、時代の奔流が生み出した悲劇の序章に他ならなかった。

以下の年表は、菊池武包の生涯と、それを取り巻く肥後の情勢を概観するものである。彼の人生がいかに激動の時代に翻弄されたかが、この短い時系列の中にも凝縮されている。

表1:菊池武包 関連年表

|

年代(和暦) |

菊池武包の動向 |

菊池宗家・家臣団の動向 |

大友氏・阿蘇氏の動向 |

|

永正8年(1511) |

|

24代当主・武経(阿蘇惟長)が家臣団と対立し出奔。 |

阿蘇惟長、隈府城を去り矢部へ帰還。 |

|

永正8年(1511) |

詫磨家から迎えられ、25代当主となる。 |

隈部親氏ら重臣が武包を擁立。 |

|

|

永正12年(1515) |

|

|

大友義鑑が家督を継ぐ。 |

|

永正17年(1520) |

家臣団により追放される。 |

大友氏の圧力で義武(大友重治)を新当主に迎える。 |

大友義鑑、弟・重治を菊池氏に入嗣させる。 |

|

大永3年(1523) |

玉名郡の筒ヶ嶽城で挙兵。 |

|

大友・阿蘇連合軍が筒ヶ嶽城を攻撃。 |

|

大永3年(1523) |

敗北し、肥前高来へ逃亡。 |

|

甲斐親宣(阿蘇家臣)が武包を破る。 |

|

天文元年(1532) |

肥前高来にて病死。 |

|

|

|

天文19年(1550) |

|

26代当主・義武が大友宗麟に討たれる。 |

大友宗麟、義武を討伐し菊池氏を滅亡させる。 |

第一章:菊池武包の出自と家督相続の背景

菊池武包が、なぜこの混乱の時代の渦中に引きずり出されたのか。その答えは、彼の出自と、彼を担ぎ出した重臣たちの思惑の中に隠されている。彼は名門の血を引くがゆえに選ばれ、そして力を持たぬがゆえに利用されたのである。本章では、武包個人の背景と、彼が当主となるに至った具体的な経緯を詳述する。

表2:主要登場人物とその関係性

|

人物名 |

所属・立場 |

菊池武包との関係 |

主要な行動 |

|

菊池武包 |

菊池氏25代当主(詫磨氏出身) |

主人公 |

重臣に擁立されるが、後に追放され挙兵する。 |

|

菊池義武(大友重治) |

菊池氏26代当主(大友氏出身) |

後継者・敵対者 |

武包を追放し当主となるが、後に兄・大友宗麟と対立。 |

|

大友義鑑 |

豊後国主・大友氏当主 |

黒幕・支配者 |

肥後支配のため、弟・義武を菊池氏に送り込む。 |

|

大友宗麟(義鎮) |

義鑑の子・大友氏次期当主 |

(間接的な)敵対者 |

叔父・義武を討伐し、菊池氏を滅亡させる。 |

|

隈部親氏 |

菊池氏重臣 |

擁立者→追放加担者 |

武包を当主として担ぎ上げるが、大友氏の圧力で離反。 |

|

阿蘇惟豊 |

肥後国・阿蘇大宮司 |

敵対者 |

大友氏と同盟し、武包の挙兵を鎮圧する。 |

|

甲斐親宣 |

阿蘇氏家老 |

直接の敵将 |

筒ヶ嶽城の戦いで武包軍を破る。 |

菊池氏の庶流・詫磨氏の系譜

菊池武包は、肥後国詫磨郡本山城主であった詫摩武安(たくま たけやす)の子として生を受けた。幼名は宮松丸と伝わる 6 。彼が属した詫磨(詫摩)氏は、菊池一族の中でも由緒正しい分家であった。その祖は、菊池氏第12代当主で、元弘の乱で後醍醐天皇に呼応し、博多で壮絶な討死を遂げた英雄・菊池武時の子、武澄(たけずみ)の次男・武元(たけもと)に遡る 6 。武元が詫磨郡を領して「詫摩別当太郎」と称したことから、この家名が始まった。この血統は、武包が菊池宗家の後継者として擁立される際の、正統性の根拠となった。彼がいなければ、家臣団は主家乗っ取りの誹りを免れなかったであろう。

当主・菊池武経(阿蘇惟長)の出奔と権力の空白

武包が歴史の表舞台に登場する直接のきっかけは、永正8年(1511年)に起こった当主の出奔事件であった。当時、菊池氏の家督を継いでいたのは、阿蘇大宮司家から養子に入った菊池武経(阿蘇惟長)であったが、彼は肥後の国人衆や菊池家の譜代の重臣たちと深刻な対立関係にあった 6 。横暴な振る舞いが目立ち、家臣の諫言にも耳を貸さなかった武経は、城内に険悪な雰囲気が漂う中、身の危険を感じて本拠地である隈府城(わいふじょう)を脱出。故郷である阿蘇の矢部へと逃げ帰ってしまった 6 。これにより、菊池宗家は当主不在という前代未聞の事態に陥り、家中の権力バランスは完全に崩壊した。

重臣団による擁立:つなぎの当主としての宿命

この権力の空白を埋めるべく動いたのが、菊池家中で実権を握っていた重臣たちであった。隈部親氏(くまべ ちかうじ)、長野運貞(ながの よしさだ)、内古閑重載(うちこが しげとし)の三名が中心となり、新たな当主の選定が行われた 6 。そこで白羽の矢が立ったのが、菊池本宗の血を引く庶流の武将、詫磨武包であった。彼は所領の詫磨郡本山城から迎えられ、菊池氏第25代当主として宗家を継ぎ、肥後守護の職に就いた 6 。

しかし、この擁立劇は、菊池家の再興を願う純粋な動機から行われたものではなかった。武包の権力基盤は極めて脆弱で、その勢力は家臣の一部が従ったに過ぎず、当初から家中を完全に掌握できる状況にはなかった 6 。菊池市の資料には、武包の役割が「大友重治(後の義武)が元服するまでの間、家督をつなぐため」の、家臣団による取り決めに過ぎなかったと記されている 5 。これは、彼が当初から暫定的な、いわば「つなぎ」の当主としてしか見られていなかったことを明確に示している。

この一連の動きは、武包が重臣団にとって権力を維持するための装置であったことを物語っている。なぜ彼らは武包を選んだのか。その理由は二つ考えられる。第一に、前述の通り、彼は菊池本家の血を引くため、当主としての「名分」が立った 6 。第二に、彼の出身である詫磨氏は宗家から見れば庶流であり、彼自身が強力な権力基盤を持っていなかったため、重臣たちにとって操りやすい存在であった。外部から阿蘇惟長という有力者を迎えて失敗した経験から、今度は内部の、しかし力の弱い血縁者を選ぶことで、実権を自分たちが握り続けようとしたのである。隈部氏ら重臣団にとって、武包は菊池家再興のための旗印ではなく、自らの影響力を維持・拡大するための、都合の良い「神輿」に過ぎなかったのである 7 。

第二章:傀儡の当主―束の間の肥後守護時代

永正8年(1511年)、隈府城(あるいは守山城)に入り、肥後守護の座に就いた菊池武包 7 。しかし、その約9年間にわたる治世は、彼自身の意思が反映されることのない、空虚なものであった。彼は「肥後守護」という権威ある肩書を持ちながらも、実態は家臣団と、そして背後で肥後乗っ取り計画を着々と進める大友氏の傀儡に過ぎなかった。

永正8年(1511年)の家督継承と限られた権力基盤

当主となった武包であったが、その求心力は乏しく、菊池家臣団を完全に掌握するには至らなかった 6 。彼を擁立した隈部氏ら一部の重臣を除き、多くの国人たちは日和見を決め込み、あるいは公然と従わなかった。この間にも、肥後の実質的な支配権は、菊池氏の手から滑り落ちていく。特に、豊後の大友氏は菊池氏の弱体化を好機と見て、肥後北部の玉名地方にまで勢力を伸長させており、菊池氏の伝統的な領地は徐々に蚕食されつつあった 7 。武包には、この流れを押しとどめるだけの政治力も軍事力もなかったのである。

大友氏の家督問題と肥後への介入戦略

武包が名ばかりの当主として過ごしていた頃、豊後の大友氏もまた、内部に大きな問題を抱えていた。永正12年(1515年)に家督を継いだ第20代当主・大友義鑑(よしあき)は若年であり、その権力基盤は盤石ではなかった 6 。家中には、義鑑の弟である菊法師丸(きくほうしまる、後の大友重治・菊池義武)を新たな当主として擁立しようとする勢力が存在し、内紛の火種が燻っていたのである 6 。

この状況を打開するため、義鑑とその側近たちは、一石二鳥の策を講じた。それは、家中の不満分子の旗頭となっている厄介な弟・菊法師丸を、肥後の名門・菊池氏の養子として送り込むという計画であった 6 。この策には二つの狙いがあった。第一に、政敵となりうる菊法師丸を国外に厄介払いすることで、大友宗家の安泰を図ること。第二に、菊池氏の家督を乗っ取ることで、長年の悲願であった肥後への影響力を決定的に確立することである。菊池氏の内紛は、大友氏にとって、自らの内政問題と対外戦略を同時に解決する絶好の機会を提供したのである。

菊池義武(大友重治)擁立計画の進行と武包への圧力

当初、大友宗家の家督に未練があった菊法師丸自身は、菊池氏の家督を継ぐことに消極的であったと伝わる 6 。しかし、永正15年(1518年)に先代・大友義長が死去し、兄・義鑑が名実ともに独り立ちして実権を掌握すると、彼にこの話を断る力はもはや残されていなかった 6 。

計画は着々と進行した。大友氏は、菊池家の重臣たちに強い圧力をかけ、現当主である武包を追放し、元服した菊法師丸、すなわち大友重治を新たな当主として迎えるよう画策した 7 。この時、武包追放の口実として利用されたのが、「暗愚」というレッテルであった。

史料には、武包が「暗愚であるという理由をいうように仕向けられて、放逐され」たと、極めて示唆に富む記述が残されている 6 。この表現は、彼が本当に暗愚な人物であったかどうかを問題にしているのではない。むしろ、彼が「暗愚である」という評判を、何者かによって意図的に作り出され、流布されたことを示している。これは、大友氏が武包追放と、自らの一族である義武(重治)の擁立を正当化するために行った、周到な政治的プロパガンダであった。大友氏からすれば、「現当主が無能で領国を治められないから、より優れた人物(大友出身の義武)が後を継ぐのは当然である」という大義名分が必要だったのである。かつて武包を担ぎ上げたはずの隈部親氏ら菊池家の重臣たちも、強大な大友氏の圧力の前には抗うすべもなく、この筋書きに加担、あるいは黙認するしかなかった。武包の悲劇は、彼個人の能力の有無以上に、大国の政治力学によってその評価すらも捻じ曲げられ、歴史の舞台から引きずり下ろされた点にこそ、その本質がある。

第三章:追放と抵抗―筒ヶ嶽城の蜂起

傀儡としての9年間が過ぎ、菊池武包に与えられた役割は終わった。しかし、彼は歴史の舞台から黙って去ることを選ばなかった。当主の座を追われた武包は、再起を期して兵を挙げ、自らの正統性を世に問うた。この最後の抵抗は、単なる個人的な反乱に留まらず、大友氏の支配に反発する肥後国人衆の、最後の組織的な抵抗運動という側面を持っていた。

永正17年(1520年)の追放劇

永正17年(1520年)、大友氏の強い圧力を受けた菊池家臣団は、ついに武包を隈府城から追放した 6 。そして、その後任として迎えられたのが、元服して「菊池義宗(よしむね)」(後に義武と改名)と名乗った大友重治であった 6 。菊池氏の家督は、ついに大友一族の手に渡ったのである。武包は、わずかな供回りと共に、追われるようにして本拠地を去った。

玉名郡への逃亡と旧臣の結集

追放された武包が向かった先は、肥後北部の玉名郡であった 6 。この地は、古くから菊池川の水運を利用した交易で栄え、菊池氏とも縁の深い地域であった 12 。同時に、大友氏の勢力が直接及びつつある最前線でもあり、反大友感情を持つ国人や旧臣が潜んでいた可能性が高い 7 。武包はここで雌伏し、彼を支持する旧臣たちを結集させながら、再起の機会を窺った。

大永3年(1523年)の挙兵:筒ヶ嶽城の戦いの詳細

追放から3年の歳月が流れた大永3年(1523年)、武包はついに反撃の狼煙を上げた。彼が蜂起の拠点として選んだのは、玉名郡と荒尾市にまたがる小岱(しょうだい)山系の最高峰に築かれた山城・筒ヶ嶽城(つつがたけじょう)であった 6 。

筒ヶ嶽城は、肥後国でも最大級の縄張りを誇る、天然の要害を利用した堅固な山城である 14 。このような大規模な城を拠点としたことは、この挙兵が単なる偶発的なものではなく、周到に準備されたものであったことを示唆している。当時、この城を支配していたのは、在地国人の小代(しょうだい)氏であり、武包は彼らを頼って兵を集めたと考えられる 13 。

この挙兵の地政学的な意味は大きい。第一に、前述の通り、小代氏をはじめとする反大友・旧菊池派の国人領主からの支援が期待できた。第二に、この地域は菊池川下流域の交易港・高瀬津にも近く、経済的にも軍事的にも重要な拠点であった 12 。第三に、有明海に面しているため、万が一敗れた場合に、海路を利用しての逃走路を確保しやすいという戦略的な利点があった。事実、彼は敗北後、この地理的条件を活かして肥前国へ逃れている。武包の挙兵は、単なるやみくもな反抗ではなく、肥後における反大友勢力を結集させ、大友支配の楔を打ち込もうとする、明確な戦略的意図を持った最後の抵抗運動だったのである。

大友・阿蘇連合軍による鎮圧と肥前高来への敗走

武包の挙兵は、肥後の新支配者である大友氏にとって看過できない挑戦であった。大友義鑑は事態を重く見て、同盟者である阿蘇大宮司・阿蘇惟豊(これとよ)に、ただちに討伐軍を派遣するよう命じた 6 。

この命令を受け、阿蘇軍を率いて出陣したのが、阿蘇家家老・甲斐親宣(かい ちかのぶ)であった。彼は後の阿蘇家を支える名将・甲斐宗運(そううん)の父としても知られる人物である 13 。大友・阿蘇という、肥後における二大勢力が連合して組織した討伐軍が、筒ヶ嶽城に殺到した。武包軍は山城の険を利用して奮戦したものの、圧倒的な兵力差の前には為す術もなかった。激戦の末、筒ヶ嶽城は陥落。武包は辛うじて城を脱出し、有明海を渡って対岸の肥前国高来(現在の長崎県島原半島)へと落ち延びた 6 。彼の敗北は、肥後の国人衆が、もはや自力で大友氏の支配に抗う力を完全に失ったことを象徴する、決定的な出来事となった。

第四章:終焉と後世への影響

肥前高来に落ち延びた菊池武包が、再び肥後の地を踏むことはなかった。彼の死は、南北朝時代から続いた名門・菊池氏本宗の血筋の断絶を意味し、肥後の歴史が新たな段階へと移行する画期となった。しかし、公式の歴史から消え去った彼の存在は、地域のささやかな伝承の中に、今なおその痕跡を留めている。

天文元年(1532年)の客死:菊池本家の血筋の断絶

筒ヶ嶽城の戦いから約9年の歳月が流れた天文元年(1532年)2月13日、菊池武包は亡命先の肥前高来で、再起の夢を果たせぬまま病死したと伝わる 6 。法名は宗岳大居士 6 。彼の死は、単に一人の武将の死に留まらなかった。史料には、この出来事をもって「菊池本家の血を引く一族は断絶した」と記されており 6 、これは藤原氏の流れを汲み、征西将軍宮を奉じて九州の南朝方を主導した名門・菊池氏の嫡流が、事実上ここで途絶えたことを意味する。庶流は各地に残存したものの、宗家としての菊池氏は、武包の死と共にその歴史に幕を閉じたのである。

武包の死が意味するもの:大友氏による肥後支配の完成

武包の死は、大友氏による肥後支配を決定づけた。菊池氏の正統性を象徴する最後の存在が消え去ったことで、大友氏から送り込まれた菊池義武の支配は、名実ともに盤石なものとなったかに見えた。肥後国内に、もはや大友氏の支配に公然と異を唱えることのできる、権威と正統性を備えた人物はいなくなったのである。

しかし、歴史の皮肉はここにある。武包を追放し、その死によって肥後支配を確固たるものにしたはずの菊池義武もまた、安泰ではなかった。彼は大友氏の後ろ盾で当主となりながら、次第に兄である大友義鑑や、その跡を継いだ甥の大友宗麟(義鎮)と対立を深めていく 9 。そして、天文23年(1554年)、ついに宗麟が派遣した討伐軍によって攻められ、偽りの和議に応じて豊後へ向かう途中で自刃に追い込まれた 7 。これにより、大名としての菊池氏は完全に滅亡した。武包の死は、この最終的な滅亡へと至る、避けられない悲劇の序曲だったのである。

伝承のなかの武包:玉名市小島に残る墓所の謎

公式な記録の上では、武包の墓所は不明とされている 5 。亡命先で客死した彼の亡骸が、故郷である肥後に戻ることはなかったと考えるのが自然であろう。しかし、彼の記憶は、意外な形で地域に残り続けていた。

近年の郷土史研究やテレビ番組の調査により、熊本県玉名市小島(おしま)地区にある個人宅の敷地内に、菊池武包のものと伝わる墓が存在することが確認されたのである 16 。この地は、彼が最後の抵抗を試みた筒ヶ嶽城の麓に位置する。この伝承が事実であるとすれば、彼の死後、その遺志を継いだ旧臣や、彼を支持した地域住民によって、亡骸が密かに故郷の近くに運ばれ、弔われた可能性を示唆している 16 。

なぜ武包の墓は、菊池一族の聖地である菊池市ではなく、辺境ともいえる玉名の地にひっそりと存在するのか。この事実は、彼の歴史的な立ち位置そのものを象徴している。彼は菊池氏最後の本宗の当主でありながら、その座を追われ、一族を滅亡に導いた大友氏出身の義武にその地位を明け渡した「敗者」である。後の時代、特に菊池一族の栄光を顕彰する動き、例えば明治時代に天皇家への忠誠を讃えて菊池神社が創建されるような文脈の中では 21 、武包の存在は一族の衰退と断絶を象徴する不都合な記憶であり、積極的に語られることはなかった。彼の墓が、公式の歴史の中心から離れた玉名の地に留まっているのは、彼が中央の「公式な歴史」から排除され、彼を最後まで支えたであろう地域の「ローカルな記憶」の中にのみ、その痕跡を留めていることの何よりの証左と言えるだろう。

終章:菊池武包という存在の歴史的意義

菊池武包の生涯は、短く、そして悲劇的であった。彼は自らの意思で時代を動かした英雄でもなければ、天下に号令した覇者でもない。むしろ、時代の大きなうねりの中で、権力者たちの思惑によって担ぎ上げられ、そして用済みとなると捨てられた駒であった。しかし、このような「歴史の主役になれなかった」人物の生涯を深く掘り下げることによってこそ、戦国という時代の真実が、より鮮明に浮かび上がってくる。

「非力な当主」から読み解く戦国時代の権力構造

武包の生涯は、戦国時代における権力の源泉が、もはや血筋や伝統的な権威だけでは成り立たないという厳しい現実を浮き彫りにする。彼は菊池本宗の血を引くという、この上ない正統性を持ちながら、実権を伴わないがゆえに家臣団にすら軽んじられ、最終的には追放された。これは、当主の権威が、家臣団の支持、経済力、そして何よりも軍事力という「実力」に裏打ちされていなければ、いかに脆弱なものであるかを示している。彼を擁立し、そして追放した隈部親氏ら重臣団の動きは、主家の権威を家臣が凌駕していく「下剋上」という、この時代を象徴する現象の典型的なプロセスであった 10 。

大名家の滅亡過程における典型例としての評価

菊池氏の滅亡に至る過程は、戦国時代に多くの大名家が辿った衰亡の軌跡と重なる。すなわち、①一族内の対立や継承問題による内部からの権威失墜、②隈部氏に代表される有力家臣団の台頭と主家からの自立、そして③大友氏のような外部の強大勢力による介入、という三段階を経て名門が滅亡していく。菊池武包の物語は、この普遍的なモデルケースとして、戦国大名の興亡を研究する上で極めて重要な示唆を与えてくれる。彼の存在は、菊池氏という一個別大名の終焉だけでなく、中世的な権威が崩壊し、実力主義の近世へと移行していく時代の転換点を体現しているのである。

歴史の主役になれなかった人物が物語る時代の真実

歴史は、しばしば勝者によって語られる。大友宗麟の視点から見れば、肥後平定は彼の輝かしい功績の一つに過ぎないかもしれない。しかし、その輝かしい功績の陰で、菊池武包のように翻弄され、歴史の周縁に追いやられた人々が存在した。

彼の生涯を追うことは、勝者の歴史観だけでは決して見えてこない、敗者の論理、翻弄される人々の苦悩、そして時代の非情な実態を理解する上で不可欠である。菊池武包は、自らの運命を切り拓くことはできなかった。しかし、彼の存在そのものが、血筋という伝統的価値が力を失い、謀略と実力が全てを支配する戦国という時代の本質を、何よりも雄弁に物語っている。彼の悲劇的な生涯は、戦国という時代の光と影の「影」の部分を、後世に生きる我々に静かに、しかし強く訴えかけているのである。

引用文献

- 肥後国の戦火、島津と龍造寺のはざまで/戦国時代の九州戦線、島津四兄弟の進撃(5) https://rekishikomugae.net/entry/2022/11/15/170520

- 肥後・菊池一族(菊池氏)について - オールクマモト https://allkumamoto.com/history/kikuchi-clan

- 九州悪党三国志 〜戦国悪人列伝 その弐〜 - 歴史雑談録 http://rekishi.maboroshi.biz/sengoku/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%82%AA%E5%85%9A%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97-%E6%82%AA%E4%BA%BA%E5%88%97%E4%BC%9D%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%E3%80%9C/

- 武家家伝_菊池氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kikuti_k.html

- 菊池一族歴史交流シンポジウム https://www.city.kikuchi.lg.jp/d?q=a8b5d39d36eda2e040e5fa13859b30c6.pdf

- 菊池武包 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E6%AD%A6%E5%8C%85

- 10さらば菊池一族~一族の終焉 - 菊池市 https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2108/9293.html

- 菊池武包 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E6%AD%A6%E5%8C%85

- 菊池氏の系図について https://genealogy-research.hatenablog.com/entry/kikuchi

- 武家家伝_鹿子木氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kanokogi.html

- 菊池義武 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E6%B1%A0%E7%BE%A9%E6%AD%A6

- 海外交易の時代 - 玉名市 https://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/457/1000.html

- 武家家伝_甲斐氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kai_k.html

- 筒ヶ嶽城の見所と写真・全国の城好き達による評価(熊本県荒尾市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/2857/

- 甲斐親直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E8%A6%AA%E7%9B%B4

- 菊池氏歴代当主・菊池氏 - 全国菊池の会 https://zenkoku-kikuchinokai.com/pedigree/

- 大友宗麟の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46473/

- 大友氏の壮絶な家督争いとは?~肥後を支配した守護代の骨肉の争い (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/21191/?pg=2

- 大友宗麟は何をした人?「キリシタンの情熱が抑えられず神の国を作ろうとした」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/sorin-otomo

- 菊池一族墓前祭 - マネージャー日記 - Seesaa http://bluebearhousebbh.seesaa.net/article/450036601.html

- 菊池武重公墓所 | 観光スポット | 【公式】熊本県観光サイト もっと、もーっと!くまもっと。 https://kumamoto.guide/spots/detail/12035

- 熊本県菊池市 歴史と湧水を巡る旅(前編) - OnTrip JAL https://ontrip.jal.co.jp/kyushu/17328214/p2

- 隈部親永 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%88%E9%83%A8%E8%A6%AA%E6%B0%B8