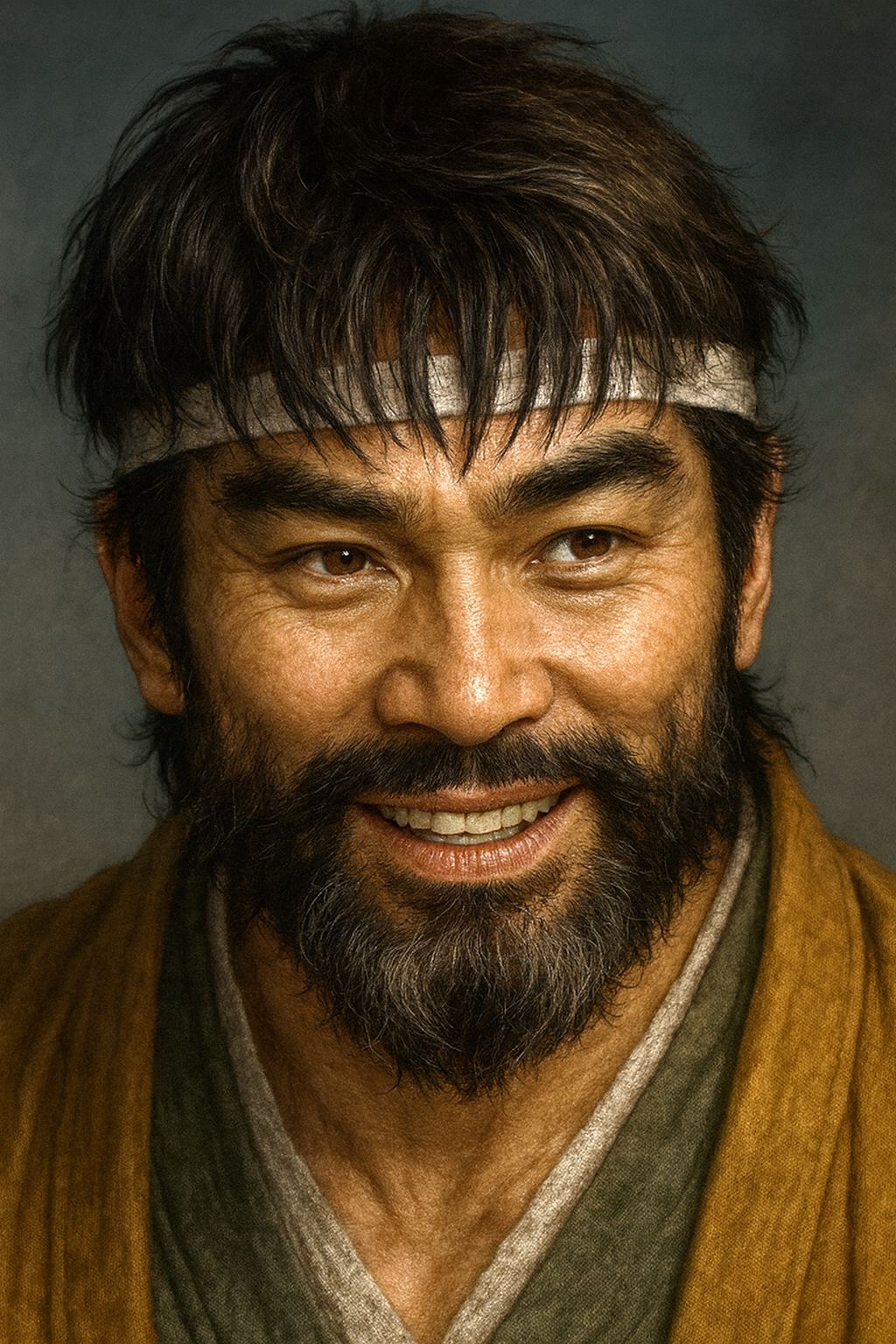

菱刈隆秋

菱刈隆秋は北薩摩の国人領主。島津氏に徹底抗戦し、相良氏と結ぶ。大口・菱刈の戦いで敗れ、人吉へ亡命。菱刈宗家は滅亡したが、家は存続。

菱刈隆秋の生涯と戦国期北薩の動乱

序章:戦国期北薩の雄、菱刈氏とその時代背景

戦国時代の日本列島が群雄割拠の様相を呈する中、南九州の薩摩・大隅国境地帯、現在の鹿児島県伊佐市周辺に確固たる勢力を築いていた国人領主がいた。その名を菱刈氏という。本報告書は、その菱刈氏が滅亡の淵に立たされた永禄年間(1558年~1570年)に一族を率いた人物、菱刈隆秋(ひしかり たかあき)の生涯を、当時の政治・軍事状況を交えながら徹底的に詳述するものである。

菱刈氏の出自と北薩摩における勢力基盤

菱刈氏は、その系譜を平安時代末期の公卿、藤原頼長に遡るとされる 1 。保元の乱(1156年)に敗れ非業の死を遂げた頼長の孫・重妙が、後白河天皇の院宣によって大隅国菱刈両院、すなわち太良院(たらいん)と牛屎院(うしくそいん)の七百町歩の地を与えられたのが始まりと伝えられる 2 。その後、建久4年(1193年)に鎌倉幕府の初代将軍・源頼朝から改めて所領を安堵され、この地に土着した 2 。

一族は太良城(別名:本城)を本拠とし、馬越城や曽木城といった支城を分家が固めることで、北薩摩一帯に勢力圏を確立した 5 。南北朝時代から戦国時代にかけて、南九州では島津氏が総州家と奥州家に分裂して内部抗争を繰り広げたが、菱刈氏は時に奥州家に味方するなど、大勢力の力学を巧みに利用して自らの独立性を保ち、勢力を維持・拡大してきた 2 。特に享禄3年(1530年)、隣国肥後の大名である相良氏と手を組み、島津氏の拠点であった大口城を攻略したことは、菱刈氏が北薩摩における侮れない雄であることを内外に示す出来事であった 2 。

この菱刈氏の歴史は、中央の権力闘争(島津氏の内紛)に乗じ、隣接する大勢力(相良氏)との連携を外交の基軸とすることで命脈を保ってきた、戦国期国人領主の典型的な生存戦略を体現している。藤原氏後裔という出自意識は、島津氏の分家筋とは異なる独立した家系としての自負となり、完全な従属を良しとしない精神的基盤を形成したと考えられる。菱刈隆秋が後に取る反島津・親相良という路線は、彼個人の突発的な判断ではなく、菱刈氏が数百年かけて培ってきたこの伝統的な外交戦略の延長線上にあったと解釈できる。

島津氏の台頭と南九州の地政学的緊張

菱刈隆秋が生きた16世紀中盤、南九州の政治地図は大きく塗り替えられようとしていた。長きにわたる内紛を収束させた島津氏が、伊作家出身の島津貴久と、その傑出した四人の息子、義久、義弘、歳久、家久の指揮のもと、驚異的な勢いで薩摩国内の統一を成し遂げ、その矛先を大隅、そして日向へと向け始めたのである 11 。

この島津氏の膨張は、国境を接する菱刈氏にとって直接的かつ深刻な脅威となった。同時に、肥後南部の相良氏や日向の伊東氏といった有力大名も、それぞれ島津氏と九州南部の覇権を巡って激しく対立していた 12 。これにより、菱刈氏が本拠とする北薩摩は、これらの大勢力が衝突する地政学的な最前線と化した。菱刈氏のような国人領主は、巨大勢力の狭間で、従属か、連携か、あるいは敵対かという、一族の存亡を賭けた厳しい選択を常に迫られる状況に置かれていたのである。

第一章:菱刈隆秋の登場と家中の動揺

菱刈氏がまさに時代の岐路に立たされていた永禄9年(1566年)、一族の運命を左右する指導者の交代劇が起こる。菱刈隆秋が歴史の表舞台に登場するのは、この家中の動揺の中からであった。

菱刈隆秋の出自と立場

菱刈隆秋は、かつて相良氏と結んで大口城を奪取し、一族の勢威を高めた菱刈重州の四男として生を受けた 15 。永禄9年(1566年)11月、兄であり菱刈氏の当主であった菱刈重猛が、おそらくは病によってこの世を去った 5 。重猛の嫡男・鶴千代(後の重広)はまだ幼く、家督を継いで一族を率いるにはあまりに若すぎた。このため、叔父にあたる隆秋が鶴千代の後見人となり、「家督代」として菱刈氏の全権を事実上掌握することになったのである 1 。

権力掌握の背景と家中の不穏

この権力移行は、平穏な形で行われたわけではなかった。当主・重猛は、一時期、島津貴久から所領を加増されるなど、強大な島津氏に対して従属的な姿勢を示すことで一族の安泰を図っていた節がある 5 。これに対し、菱刈一門の中には、かつて島津氏との戦いで自刃した菱刈重豊のような人物もおり 2 、家中には親島津派と、伝統的な独立志向を重んじる反島津派が存在し、路線対立があった可能性が濃厚である。

史料に見える「重猛の死にともなう、家中の変化も影響したと思われる」という一節 15 は、隆秋の権力掌握が単なる血縁上の継承ではなく、親島津路線から反島津路線への転換という、政治的なクーデターに近い性格を帯びていたことを強く示唆している。

この状況を理解する上で重要なのは、隆秋が正規の当主ではなく「後見人」であったという事実である。この立場は、彼に絶大な実権を与えた一方で、その権力基盤の正統性は常に脆弱であった。彼の命令は、常に幼い当主・鶴千代の「ため」という大義名分を必要とした。兄・重猛の親島津路線を継承すれば、家中における親島津派の発言力は維持され、後見人である隆秋の立場は相対的に弱いままであっただろう。逆に、伝統的な同盟相手である相良氏と結び、反島津の旗幟を鮮明にすることは、親島津派を抑え込み、自らのリーダーシップを確立する絶好の機会となる。つまり、隆秋の反島津への決断は、対外的な戦略判断であると同時に、後見人としての自らの権力を盤石にするための、極めて内向きな政治的動機に根差していたと考えられる。この一族内部の「内憂」を抑え込むための策が、結果として島津氏という「外患」を招き寄せるという、地方豪族が陥りがちな悲劇の構造がここに見え隠れするのである。

表1:主要人物関係表

本報告書で言及される主要な登場人物の関係性を以下に示す。

|

人物名 |

所属・役職 |

菱刈隆秋との関係 |

主要な事績 |

典拠 |

|

菱刈 隆秋 |

菱刈氏・家督代(後見人) |

- |

反島津を掲げ、相良氏と結ぶ。大口城で籠城戦を指揮。 |

1 |

|

菱刈 重広(鶴千代) |

菱刈氏・第16代当主 |

甥(被後見人) |

隆秋の敗戦後、所領を削減され、後に伊集院へ移封。 |

1 |

|

菱刈 重猛 |

菱刈氏・前当主 |

兄 |

永禄9年に死去。隆秋が後見人となるきっかけを作る。 |

5 |

|

島津 義久 |

島津氏・第16代当主 |

敵対 |

菱刈氏討伐の総大将。戦後処理を主導。 |

1 |

|

島津 義弘 |

島津氏(義久の弟) |

敵対 |

馬越城夜襲や大口城攻めで実戦部隊を指揮。 |

1 |

|

島津 家久 |

島津氏(義久の四男) |

敵対 |

「釣り野伏せ」を成功させ、大口城の戦いの戦局を決定づける。 |

10 |

|

相良 義陽 |

相良氏・当主 |

同盟相手 |

菱刈氏と連携し、援軍を派遣。隆秋の亡命を受け入れる。 |

1 |

|

新納 忠元 |

島津氏・家臣 |

敵対 |

大口城攻めに参加。戦後、大口地頭に任命される。 |

20 |

第二章:反島津への決断 ― 相良氏との連携

家中の実権を掌握した菱刈隆秋は、直ちにその外交方針を百八十度転換させる。それは、強大化する島津氏への従属を拒否し、伝統的な友好国である肥後の相良氏と結んで徹底抗戦するという、危険な賭けであった。

島津氏への反旗

隆秋は、兄・重猛がとっていた親島津路線を完全に覆し、公然と島津氏への反旗を翻した 5 。この決断には、同じく島津氏の圧迫に苦しんでいた近隣の国人領主、入来院氏や東郷氏の一部も同調し、支援の動きを見せた 15 。

この反乱の直接的な引き金として、島津氏側が菱刈氏と日向の伊東氏との内通を疑い、両者の関係が悪化していたという説も存在する 23 。もしこれが事実であれば、隆秋の決起は単なる路線変更ではなく、島津氏からの圧力が強まることを見越した、先制的な対抗措置であった可能性も考えられる。いずれにせよ、隆秋の決断は、北薩摩の情勢を一気に緊迫させるものであった。

相良氏との同盟強化

隆秋が反島津戦略の要として頼ったのが、肥後人吉を本拠とする相良義陽であった 1 。菱刈氏と相良氏は、古くから婚姻関係を幾重にも結んできた伝統的な友好国であり、その結びつきは単なる地政学的な利害関係を超えたものであった 10 。

この同盟をより実効的なものにしたのが、地理的条件である。当時、菱刈氏の本拠地と境を接する大口城は相良氏の領有下にあり 10 、両氏の領地は一体化した防衛線を形成することが可能であった。相良義陽自身も、島津氏の北進に強い危機感を抱き、伊東氏と連携するなど反島津の姿勢を明確にしていた時期であり 14 、菱刈氏からの同盟強化の申し出は、まさに渡りに船であった。こうして、島津氏という共通の敵に対し、菱刈・相良の軍事同盟が成立したのである。

隆秋の外交政策は、単一の同盟国に依存するのではなく、入来院氏や東郷氏といった複数の国人領主を巻き込んだ「地域連合」を形成し、大勢力である島津氏に対抗しようとする、高度な戦略性を持っていたように見える。しかし、この連合は「反島津」という一点でのみ結びついた、いわば利害の一致によるものであり、その結束は脆弱であった。主戦力はあくまで菱刈・相良連合軍であり、他の国人領主の支援は限定的であったと見られる。対する島津氏は、貴久・義久という強力なリーダーシップのもと、義弘、家久といった一族の将才が揃い、新納忠元のような有能な家臣団も一体となって行動していた。この組織力の差が、後に繰り広げられる戦いの趨勢を決定づける、重要な要因となったのである。隆秋の戦略は理論的には正しかったが、それを支える政治的・軍事的な基盤が、島津氏のそれには遠く及ばなかったのである。

第三章:大口・菱刈の戦い ― 島津氏との全面対決(永禄10年~12年)

菱刈隆秋の決断に対し、島津氏の反応は迅速かつ苛烈であった。永禄10年(1567年)、島津貴久・義久親子は菱刈氏討伐の大軍を編成。北薩摩の地は、二年余りにわたる激しい戦乱の舞台と化した。

緒戦:馬越城の電撃的陥落(永禄10年11月)

島津軍の先鋒を務めたのは、貴久の次男・島津義弘(当時は忠平)と猛将・新納忠元であった 10 。彼らが率いる部隊は、菱刈領の玄関口ともいえる要衝・馬越城に対し、電撃的な夜襲を敢行。守備兵の意表を突いて、これを一挙に攻略した 8 。

この奇襲の成功は、菱刈方に計り知れない衝撃を与えた。隆秋は、本拠である太良城をはじめ、湯之尾、市山、曽木といった多数の支城の防衛を断念。兵力を集約し、相良氏が領有する堅城・大口城へと全軍を撤退させ、籠城策に移行するという苦渋の決断を下した 5 。

大口城攻防戦(永禄11年~12年)

島津軍は、陥落させた馬越城を攻城拠点とし、大口城への本格的な包囲を開始した 8 。しかし、大口城の守りは固く、戦いは長期戦の様相を呈する。永禄11年(1568年)1月、籠城する菱刈・相良連合軍は城から打って出て、島津義弘の部隊と激突した(堂崎の戦い)。この戦いで連合軍は島津軍を破るなど善戦し 1 、島津方の重臣・川上久朗が義弘をかばって重傷を負い、三日後に死亡するという大きな犠牲を強いた 10 。籠城軍の士気は依然として高く、島津軍は攻めあぐねた。

戦況が膠着する中、永禄12年(1569年)1月、薩州島津家の当主・島津義虎の仲介により、和睦交渉が行われ、一度は合意に至った 10 。しかし、この和平は束の間のものに終わる。同年3月18日、相良氏の家臣である深水頼兼が、大口城下で和睦の使者、あるいは島津方の家臣であった蒲池越中守とその従者17名を殺害するという事件が発生したのである 23 。この偶発的、あるいは意図的な事件により和睦は完全に破綻。戦闘はより激しい形で再開されることとなった。

決戦:戸神尾の戦いと「釣り野伏せ」(永禄12年5月)

和睦交渉の決裂後、島津方は力による決着を企図する。この局面でその軍才を遺憾なく発揮したのが、島津貴久の四男・島津家久であった 10 。家久は、自ら囮となる部隊(荷駄隊に偽装したとされる)を率いて大口城に接近し、連合軍を城外へとおびき出す作戦を立てた。

この挑発に、連合軍はまんまと乗ってしまった。城から打って出てきた菱刈・相良軍に対し、家久の部隊は偽りの敗走を演じ、敵を巧みに追撃させながら、伏兵が待ち構える戸神尾(とがみお)まで誘い込んだ 10 。待ち伏せていた新納忠元・肝付兼盛らの本隊が、誘い込まれた連合軍を三方から包囲し、一斉に攻撃を開始。島津氏の得意戦法である「釣り野伏せ」が完璧に決まり、連合軍の主戦力はここで壊滅的な打撃を被った 1 。

大口城開城と敗北(永禄12年8月~9月)

戸神尾の決戦で主力を失った菱刈・相良方に、もはや抗戦を続ける力は残されていなかった。同年8月、島津義久が満を持して大口城に総攻撃を開始すると、籠城方はついに降伏を申し出た 10 。9月2日、大口城は開城され、菱刈氏の命運を賭けた二年余りの戦いは、島津氏の完全勝利をもって幕を閉じたのである 10 。

この一連の戦いは、個々の武将の勇猛さや城の堅固さだけでは戦争の帰趨は決まらないことを示している。第一の転換点は、深水頼兼による使者殺害事件であった。これが和平に反対する相良家中の強硬派による意図的な行動であったか、あるいは島津方の挑発に乗ってしまった結果であったかは定かではないが、この事件によって外交的解決の道は完全に閉ざされた。そして第二の、決定的な転換点は、島津家久による「釣り野伏せ」の成功である。これは、島津軍が単なる力押しだけでなく、敵の心理を読み、地形を利用し、複数部隊を連携させる高度な作戦遂行能力を有していたことを証明している。対する菱刈・相良軍は、目の前の餌に飛びつくという古典的な戦術的過誤を犯した。菱刈隆秋の敗北は、外交努力が部下の行動で水泡に帰し、軍事的にも敵の高度な戦術の前に敗れ去るという、二重の失敗によってもたらされたと言えよう。

第四章:落城、そして人吉へ ― 亡命後の菱刈隆秋

大口城の開城は、菱刈隆秋にとって故郷との決別を意味した。当初の情報にあった「行方不明になった」という説は、本調査の結果、事実ではないことが判明した。彼のその後の足跡は、隣国・肥後に残されていた。

「行方不明」説の否定と亡命の事実

複数の信頼できる史料が一致して、大口城での敗戦後、菱刈隆秋は同盟を結んでいた相良義陽を頼り、その本拠地である肥後国人吉(現在の熊本県人吉市)へと落ち延びたと記録している 5 。これは、彼の物語が敗北と失踪で終わるのではなく、亡命という形で続いていたことを示す重要な事実である。

亡命先での生活

人吉へ移った後の隆秋の具体的な動向を示す直接的な史料は極めて少ない。しかし、「その後は相良氏の家臣として活動する」という記述が残されており 23 、単に庇護された亡命者としてではなく、相良氏の客将、あるいは正式な家臣として迎えられた可能性が高い。

相良氏にとって、隆秋は敵対する島津氏の内部事情や、国境地帯である北薩摩の地理に精通した、いわば生きた情報源であった。また、二年余りも島津軍と互角に渡り合ったその軍事経験は、対島津戦略を練る上で極めて有益であったはずである。彼の存在は、軍事顧問的な役割を期待されてのものだったと推測される。

この推測を裏付けるように、菱刈氏の庶流である菱刈隆豊の一家は、大口城落城後に相良氏に仕え、江戸時代には人吉藩の家老にまで出世している 26 。これは、菱刈氏の遺臣たちが相良藩内で一定の地位を確保していたことを示しており、その中心人物であった隆秋もまた、相応の待遇を受けていた可能性を示唆している。

隆秋自身の没年や最期の地に関する明確な記録は見当たらない。しかし、庶流の隆豊が元和年間(1615年~1624年)に人吉で病死したとされていることから 26 、隆秋もまた、故郷の土を踏むことなく、亡命先の人吉の地でその波乱の生涯を終えたと考えるのが最も自然であろう。

菱刈隆秋の亡命後の人生は、戦国時代の敗軍の将が必ずしも死や零落のみを運命づけられていたわけではないことを示している。彼の知識や経験は、新たな主君にとって価値ある「情報資産」として評価され、第二のキャリアを歩む道が開かれていた。彼の「行方不明」という伝説は、故郷である北薩摩の視点から見れば、歴史の表舞台から「消えた」存在であったために生まれたのかもしれない。しかし、亡命先の人吉では、彼は新たな役割を得て生き続けていたのである。

第五章:菱刈宗家の終焉と隆秋の遺産

菱刈隆秋が人吉へと去った後、故郷に残された菱刈宗家は、勝者である島津氏によって静かに、しかし確実に解体されていった。隆秋の抵抗は、結果として一族の領主としての歴史に終止符を打つ引き金となった。

残された甥・菱刈重広の運命

隆秋の後見を受けていた当主・鶴千代(菱刈重広)は、降伏後も形式的には菱刈氏の家督を継承した。しかし、島津義久が提示した降伏条件は過酷なものであった。菱刈氏が代々支配してきた広大な所領の大部分は没収され、重広には本拠であった太良(本城)と曽木の二か所がわずかに安堵されたに過ぎなかった 1 。

しかし、このささやかな所領さえも、長くは保たれなかった。降伏から5年後の天正2年(1574年)、重広は「島津氏に対して異心を抱いた」という嫌疑をかけられ、残る所領もすべて没収されてしまう 1 。そして、重広は先祖伝来の地である菱刈から、島津氏の本拠地に近い日置郡伊集院神殿(現在の日置市伊集院町)へと強制的に移住させられた 1 。

この強制移住により、菱刈氏はその発祥の地から完全に切り離され、在地勢力としての根を断たれた。鎌倉時代から約375年間にわたり北薩摩に君臨した国人領主・菱刈氏の歴史は、ここに事実上の終焉を迎えたのである 18 。この一連の処遇は、戦国大名が敵対した国人領主を完全に支配下に置くための、周到なプロセスを物語っている。「武力による制圧」から「所領削減による無力化」、そして最終段階である「故地からの強制移住による根絶やし」という、冷徹な支配戦略がそこにはあった。

隆秋の血脈とその後の菱刈一族

隆秋個人の血脈としては、留守藤景に嫁いだ長女がいたことが確認されている 17 。史料によれば、後に菱刈氏の直系男子が途絶えた際に、この娘の血筋が何らかの形で一族の存続に関わった可能性も示唆されているが、その詳細は不明である 17 。

隆秋の敗北は菱刈宗家を滅亡に導いたが、一族が完全に歴史から消え去ったわけではない。相良氏に仕え人吉藩士となった庶流 26 や、島津氏の家臣団に組み込まれた者たちもいた。彼らはもはや独立した領主ではなかったが、薩摩藩士や人吉藩士として新たな時代を生き抜き、菱刈の名を後世に伝えていったのである。

終章:史料に見る菱刈隆秋の実像

菱刈隆秋という武将の生涯を追うことは、戦国時代という巨大な転換期に、地方の国人領主がいかにして生き残りを図り、そして時代の大きな潮流の前に飲み込まれていったかを目の当たりにする旅であった。

人物像の再構築

本報告書を通じて浮かび上がる菱刈隆秋の姿は、単に「島津に敗れた悲劇の武将」という一面的なものではない。彼は、強大化する島津氏の圧力に対し、一族の伝統的な外交カード(相良氏との連携)を切り、周辺勢力をも巻き込んで最後まで抵抗を試みた、気骨ある人物であった。

しかし、その大胆な決断は、正規の当主ではない「後見人」という不安定な立場から、家中の主導権を握るという内政的な動機に強く影響されていた可能性も否定できない。結果として、彼の賭けは一族を滅亡の淵へと追いやった。守るべき甥・重広の家を、自らの手で事実上の終焉に導いてしまったのである。

薩摩藩側の史料である『本藩人物志』などは、彼の抵抗を「反乱」としながらも、その戦いぶりや降伏後の動向を比較的客観的に記している 17 。一方で、旧領である伊佐市の郷土史料には、長年地域を治めた菱刈氏への哀惜がにじむ 18 。これらの異なる視点を総合することで、隆秋の多面的な実像が立ち現れてくる。

歴史的評価

菱刈隆秋の生涯は、戦国時代の地方国人領主が辿った悲劇の一つの典型である。彼の選択は、結果として一族の領主としての歴史に終止符を打った。しかし、それは島津氏による南九州統一という、より大きな歴史の必然の前では、抗いがたい運命だったのかもしれない。彼は、その必然に最後まで抗った人物として、記憶されるべきであろう。

本調査の最も重要な成果の一つは、ご依頼者が当初お持ちであった「行方不明」という情報が、史料に基づいて「人吉への亡命」という具体的な事実に修正された点にある。これにより、彼の物語は敗北と失踪で終わるのではなく、敗戦後の人生という新たな章を持つことになった。

菱刈隆秋の物語は、歴史がしばしば「勝者」である島津氏の視点から語られがちである中で、「敗者」の視点から歴史を再評価することの重要性を示唆している。島津氏から見れば、隆秋は統一事業に抵抗した「反逆者」である。しかし、菱刈氏の立場から見れば、彼は先祖伝来の土地と独立を守るために戦った「最後の指導者」であった。そして、相良氏の視点から見れば、彼は重要な「同盟者」であり、後には貴重な「情報資産」を持つ客将であった。これらの異なる視点を組み合わせることで初めて、菱刈隆秋という人物の行動原理や歴史的意義を立体的に理解することができる。彼の生きた軌跡は、戦国という時代の多様性と、そこに生きた人々の複雑な現実を我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 武家家伝_菱刈氏 - harimaya.com http://harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/hisikari.html

- 武家家伝_菱刈氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hisikari.html

- 武家家伝_菱刈氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/hisikari.html

- 菱刈氏 https://www.nmiee.org/geocities/Old-Street/HishikariShi.htm

- 大隅 太良城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/ohsumi/tara-jyo/

- ふるさとの恵みを伊佐から世界へ - 薩摩太良院 https://satsumatarain.com/mission/

- 菱刈隆秋(ヒシカリタカアキ) - 戦国のすべて https://sgns.jp/addon/dictionary.php?action_detail=view&type=1&dictionary_no=1058&bflag=1

- 大隅 馬越城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/ohsumi/magoshi-jyo/

- 薩摩・島津家の歴史 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/shimadzu-history/

- 大口城跡にのぼってみた、新納忠元が豊臣秀吉を相手に籠城未遂 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2021/12/04/193955

- 戦国時代の薩摩・鹿児島はどんな土地?明国と冊封体制を築き、日本の朝廷から独立したら首都になっていた? - ほのぼの日本史 https://hono.jp/sengoku/satuma/

- 肝付一族についてまとめてみた、南九州に伴氏が根付き、そして枝葉を広げた - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/10/04/202457

- 相良長毎(さがら ながつね) 拙者の履歴書 Vol.161~島津・豊臣の狭間で生きる - note https://note.com/digitaljokers/n/n958361949c50

- 相良義陽の決断!…命令と友情の狭間で - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=GwFlHUm9NZI&t=0s

- 島津氏の薩州家のこと【後編】 島津義虎とその息子たち - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2023/08/31/194103

- 金の含有量世界一の菱刈鉱山がある県内屈指の米の産地【伊佐市】私のぷらぷら計画(まいぷら) https://z1.plala.jp/~hod/trip_home/46/city-18.html

- 菱刈隆秋長女(留守藤景室) http://shimadzuwomen.sengoku-jidai.com/hi/hishikari-takaaki-musume1.htm

- 指定文化財 - 鹿児島県伊佐市 https://www.city.isa.kagoshima.jp/culture/shisetsu-bunka/shiteibunka/

- 島津家久のすごい戦績、戦国時代の九州の勢力図をぶっ壊す! - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2024/03/07/155220

- 大口城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%A3%E5%9F%8E

- 人のために、ふるさとのために 新納忠元ものがたり | 伊佐市 | 鹿児島県伊佐市 https://www.city.isa.kagoshima.jp/blog/info-culture/30855/

- 大口城の見所と写真・100人城主の評価(鹿児島県伊佐市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/728/

- 戦国時代の南九州、激動の16世紀(9)菱刈・大口の戦い、薩摩を制圧 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/03/01/093050

- 相良義陽Sagara Yoshihi - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/kyushu/sagara-yoshiharu

- 島津家久・豊久父子と日向国 - 宮崎県立図書館 https://www2.lib.pref.miyazaki.lg.jp/?action=common_download_main&upload_id=2405

- 菱刈隆豊 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%B1%E5%88%88%E9%9A%86%E8%B1%8A

- F731 菱刈重妙 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F731.html

- これらを補備するべく、令 和二年度は新たに『伊佐市郷土史誌史料集 補遺一』を刊行することと なった。以下、本冊に収録した史料について述べる。 https://www.city.isa.kagoshima.jp/wp-content/uploads/2021/04/18d0a69c32f7790f22cdadcc0c478c55.pdf

- 島津歴代略記 - DOKUMEN.PUB https://dokumen.pub/904dbccb959a3f74cf99423641a9af66.html