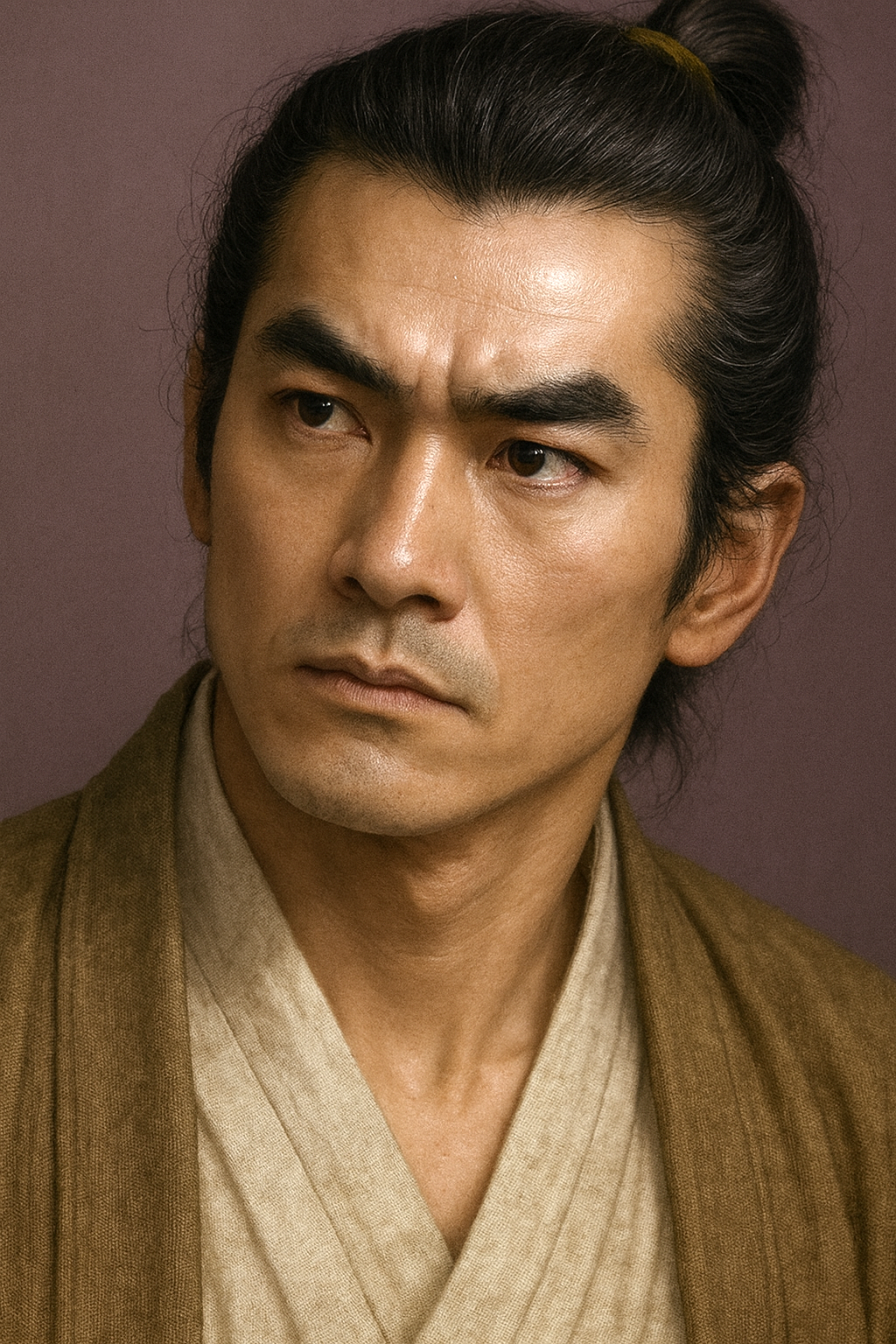

葛西晴重

奥州葛西氏の当主、葛西晴重は内紛を伊達稙宗の介入で収めるも、その代償に氏の独立を失う。大崎氏との抗争も伊達氏の支配を強めた。

奥州の動乱を生きる―葛西晴重の生涯と葛西氏の変容

序論:戦国期奥州の動乱と葛西氏―晴重登場の歴史的舞台

戦国時代の日本列島において、奥州(陸奥国)は、中央の政治的変動から一歩引いた独自の力学が働く、複雑かつ動的な地域であった。葛西晴重(かさい はるしげ)が歴史の表舞台に登場する16世紀初頭、この地は大きな転換期を迎えていた。彼の生涯と彼が下した決断を深く理解するためには、まず彼が置かれたこの特異な歴史的舞台を概観することが不可欠である。

この時代の奥州を特徴づける第一の要素は、中央権力の形骸化である。京都の室町幕府の権威は失墜し、その出先機関として奥州の秩序を担ってきた奥州探題・大崎氏の統制力も著しく弱体化していた 1 。これにより、かつては探題の権威の下にあった伊達氏、葛西氏、蘆名氏といった有力な国人領主たちが、自立的な勢力圏を形成し、互いに領土と覇権を巡って鎬を削る、まさに「下剋上」の時代が到来していたのである 3 。中でも、伊達氏は婚姻政策と軍事力を背景に急速に勢力を拡大し、地域のパワーバランスを塗り替えつつあった 2 。一方で、大崎氏は伝統的な権威を保持しつつも、その実力は衰退の一途を辿っていた 4 。そして、源頼朝による奥州合戦以来の名門であり、奥州総奉行の家柄を誇る葛西氏は、広大な領地を有しながらも、深刻な内紛という構造的脆弱性を抱えていた 5 。この伊達・大崎・葛西の三者が織りなす緊張と提携の関係が、当時の奥州の基本的な政治構造を形成していた。

このような状況下で、奥州の諸大名にとって、遠く離れた京都の幕府や将軍といった「中央の権威」は、極めて重要な政治的資源としての価値を持っていた。地理的に「辺境」と見なされがちな奥州の支配者たちが、自らの支配の正統性を領内および周辺の競合勢力に対して誇示するためには、幕府からの公的な承認が不可欠であった。葛西氏が代々、将軍からの偏諱(へんき、名前の一字を賜ること)の授与にこだわった背景には、この中央権威への強い希求があったと考えられる 6 。偏諱は、単なる名誉ではなく、自らが幕府に公認された由緒正しい大名であることを証明し、ライバルに対する優位性を確保すると同時に、領内の家臣団に対する当主の権威を高めるための、高度な政治的ツールだったのである。葛西晴重の生涯を追うにあたり、この「中央との繋がり」が持つ象徴的な意味を常に念頭に置くことは、彼の政治戦略の根幹を理解する上で欠かせない視点となる。

最後に、本報告書が依拠する史料の性質について言及しておく必要がある。葛西氏の歴史、特に戦国期に関する一次史料は、天正18年(1590年)の豊臣秀吉による奥州仕置と、それに続く葛西大崎一揆の混乱の中で、その多くが散逸してしまった 5 。現存する系図だけでも30種以上が存在し、歴代当主の名前や順序さえも系統によって異なるなど、情報には著しい混乱が見られる 5 。したがって、本報告書は、これらの断片的かつ時に矛盾する史料を比較検討し、学術的な推論を交えながら構成したものである。確定的な事実と、諸説ある伝承や推測を可能な限り区別して記述することで、葛西晴重という人物の実像に迫ることを目指す。

表1:葛西晴重 関連年表

|

西暦(和暦) |

葛西氏の動向 |

伊達氏の動向 |

中央(幕府)・周辺の動向 |

備考 |

|

1469年(文明元年) |

葛西晴重、誕生 7 。 |

伊達成宗、大崎・葛西間の紛争を仲裁 8 。 |

|

晴重の父は第13代当主・葛西政信。 |

|

1506年(永正3年) |

父・政信の死去に伴い、 晴重(当時は稙信か)が家督を相続 7 。 |

|

|

この頃、葛西家は「寺池系」と「石巻系」に分裂し、内紛状態にあったとされる 5 。 |

|

1521年(永正18年) |

「晴重」に改名したとの伝承 あり 6 。 |

|

将軍・足利義稙が失脚し、足利義晴が第12代将軍に就任。 |

偏諱を二度受けるのは異例のため、伝承の可能性が高い。 |

|

1523年(大永3年)頃 |

伊達稙宗の子・牛猿丸(後の晴清)を養子に迎える 6 。 |

稙宗、子・牛猿丸を葛西氏に送り込み、介入を本格化 8 。 |

|

葛西氏の家督継承への布石。 |

|

1528年(大永8年) |

伊達・蘆名連合軍の侵攻を受け、降伏 。拠点が陥落する 8 。 |

稙宗、蘆名盛舜の援軍を得て葛西領に軍事侵攻 8 。 |

|

この事件により、葛西氏の伊達氏への従属が決定的なものとなる。 |

|

1533年(天文2年) |

大崎義直と佐沼で合戦 。伊達稙宗の仲裁で和睦 4 。 |

稙宗、葛西・大崎間の紛争を仲裁 し、影響力を誇示 4 。 |

|

和睦条件は葛西氏に有利なものであったが、伊達氏の支配力を強化する結果となった。 |

|

1534年(天文2年) |

12月21日、 葛西晴重、死去 。享年65 7 。 |

|

大崎氏で「天文の乱」が勃発 4 。 |

長男・守信、養子・晴清が早世していたため、三男・晴胤が家督を継承 7 。 |

|

1542年(天文11年) |

(晴重死後)当主・晴胤、伊達家の内乱「天文の乱」で稙宗方に参陣 8 。 |

伊達家で稙宗・晴宗父子間の内乱「天文の乱」が勃発 8 。 |

|

葛西家臣団は稙宗方と晴宗方に分裂し、領内が戦場と化した。 |

第一章:葛西晴重の出自と家督相続―混沌からの船出

葛西晴重という人物の生涯を具体的に見ていくにあたり、まずは彼の出自と、彼が家督を継いだ当時の葛西家が置かれていた状況を明らかにする必要がある。彼の家督相続は、平穏な時代の代替わりとは全く異なり、深刻な内部対立の渦中での、困難な船出であった。

生没年と系譜

葛西晴重は、文明元年(1469年)に生まれ、天文2年12月21日(西暦1534年1月5日)に65歳でその生涯を閉じたとされるのが通説である 7 。ただし、一部の史料には享禄4年(1531年)に死去したという説も見られ、彼の晩年に関する記録には若干の揺れが存在する 7 。

彼の血筋を辿ると、父は葛西氏の第13代当主とされる葛西政信、母は下総の名族・千葉氏の一族である千葉師胤の娘であった 6 。また、妻には周辺の有力国人である黒川氏直の娘を迎えている 7 。これらの婚姻関係は、葛西氏が周辺勢力との連携を通じて、自らの地位を安定させようとしていた当時の外交戦略を物語っている。

家督相続と内部分裂

晴重が家督を継いだのは、父・政信が死去した永正3年(1506年)のこととされている 7 。しかし、この継承が円滑に行われたと考えるのは早計である。当時の葛西氏は、その本拠地を巡って、古くからの拠点である石巻(日和山城)を支持する「石巻系」と、登米郡の寺池城を新たな本拠とする「寺池系」の二大派閥に分裂し、長年にわたる内紛状態にあった可能性が極めて高い 5 。この対立は晴重の父・政信の代には既に深刻化しており、葛西領内は事実上の分裂状態にあった 1 。

したがって、晴重の家督相続は、単なる世襲による継承というよりも、分裂した家中における一方の派閥、おそらくは寺池系が、対立する石巻系に対して政治的・軍事的に優位に立った結果と見るべきである。彼の当主就任は、この根深い内紛の終わりを意味するのではなく、むしろ彼が主導権を握り、家中統一という困難な課題に本格的に取り組む「始まり」を告げるものであった。この内部の構造的な不安定さこそが、彼の治世を通じて葛西氏の運命を左右し、後に詳述する隣国・伊達氏による強力な介入を招き入れる最大の要因となったのである。

官位と称号

晴重は、その生涯において陸奥守(むつのかみ)、壱岐守(いきのかみ)、左京大夫(さきょうのだいぶ)といった官位・官職を称したことが記録されている 6 。戦国時代に入ると、朝廷や幕府が任命するこれらの官職は、かつてのような実質的な権限を失い、多分に名誉的・象徴的な性格を帯びるようになっていた。同じ陸奥国に複数の陸奥守が存在するといった事態も珍しくなく、大名が自称することもあった 1 。しかし、それでもなお、これらの官位を名乗ることは、大名としての格式を内外に示し、自らの権威を装飾する上で重要な意味を持っていた。晴重が複数の官職を称していることは、彼が葛西氏の当主として、伝統的な権威を重視し、家の格式を維持しようと努めていたことの証左と言えよう。

第二章:「晴重」と「稙信」―二つの名が示す政治的意図と中央戦略

葛西晴重の生涯において、彼の名前そのものが、彼の政治戦略と当時の奥州大名が中央権力とどのように向き合っていたかを雄弁に物語っている。彼が用いたとされる「稙信(たねのぶ)」と「晴重」という二つの名は、単なる個人名の変遷に留まらず、激動する時代の中で自らの政治的アイデンティティをいかに定義し、生き残りを図ろうとしたかの軌跡を示すものである。

「稙信」の名乗りと中央への志向

各種系図や記録によれば、晴重は当初、室町幕府第10代将軍・足利義稙(あしかが よしたね)から偏諱を受け、「稙信」と名乗っていたとされる 5 。前述の通り、将軍から名前の一字を拝領する偏諱は、地方の大名にとって、自らの支配の正統性を補強するための極めて有効な手段であった。足利義稙の「稙」の字を名乗ることで、葛西氏は幕府と直接的な繋がりを持つ公認された大名であることを周辺勢力に誇示し、政治的な優位性を確保しようとしたのである。これは、葛西氏が奥州という一地方に埋没することなく、常に全国的な政治秩序の一員としての自意識を保持し、中央の権威を自らの統治に利用しようとする、したたかな戦略の表れであった。

「晴重」への改名とその意味

さらに、晴重は後に第12代将軍・足利義晴(あしかが よしはる)から再び偏諱を受け、「晴重」へと改名したという説が広く知られている 6 。この説が事実であれば、彼の政治的態度の変化を示す重要な出来事となる。中央政界において、明応の政変で将軍職を追われた足利義稙が復権と失脚を繰り返す中、新たに義晴が将軍として擁立されると、全国の権力構造は大きく変動した。地方の大名にとって、旧将軍との繋がりを象徴する名前を使い続けることは、政治的に時代遅れと見なされ、新たな権力中枢から疎外されるリスクを伴った。そこで、新将軍・義晴の「晴」の字を名乗ることで、「我々は現在の幕府に対して忠実である」という明確なメッセージを内外に発信し、新たな政治秩序へ迅速に適応しようとしたと考えられる。この改名は、葛西氏が中央の政変の動向を敏感に察知し、自らの立ち位置を常に再確認しながら、巧みな政治的判断を下していたことを示唆している。

しかし、この「晴重」への改名については、慎重な検討が必要である。将軍からの偏諱を生涯に二度受けるというのは、極めて異例のことであり、確実な一次史料に乏しいことから、後世に葛西氏の権威を高めるために作られた伝承である可能性も指摘されている 6 。

だが、たとえこの改名が史実でなかったとしても、なぜ「晴重」という名前が後世に伝えられたのかを考察すること自体に意味がある。それは、葛西氏がその歴史を通じて、常に中央の権威を渇望し、将軍との繋がりを自らのアイデンティティの根幹に据えようとし続けたことの何よりの証左だからである。「稙信」から「晴重」へという名前の変遷、あるいはその伝承は、葛西氏が単なる地方の武力勢力ではなく、室町幕府が構築した全国的な政治秩序の中で自らの存在を位置づけようと苦心した、戦国期における地方大名の姿を浮き彫りにしているのである。

第三章:伊達稙宗の介入―「同盟」という名の従属化

葛西晴重の治世を決定づけた最大の要因は、隣国・伊達氏の当主、伊達稙宗(だて たねむね)による強力かつ執拗な介入であった。当初は「同盟」や「後援」という形をとりながらも、その実態は葛西氏の自立性を徐々に蝕み、実質的な従属関係へと追い込んでいく過程であった。晴重は、この外部勢力の力を利用して長年の懸案であった家中の統一を成し遂げるが、その代償として支払ったものはあまりにも大きかった。

介入の序章:養子縁組という楔

伊達稙宗による介入は、軍事侵攻に先立ち、極めて巧妙な形で開始された。それは、自らの子を葛西氏の後継者候補として送り込む、養子縁組という名の政治的楔であった。稙宗は、自身の子である牛猿丸(うしさるまる、後の葛西晴清)を、晴重の嫡男・守信(もりぶ、別名・稙清)の養子、あるいは晴重自身の養子として葛西家に送り込んだのである 6 。

この養子縁組は、複数の政治的意図を含んでいた。第一に、葛西氏が抱える内紛と後継者問題に巧みに付け入り、将来の家督を伊達氏の血を引く者で掌握しようとする長期的な戦略であった。第二に、婚姻関係を通じて葛西氏を伊達氏の勢力圏に組み込み、その外交・軍事行動をコントロール下に置く狙いがあった。しかし、この強引な介入は葛西氏内部で強い反発を招いたと見られ、一説には養子となった晴清は葛西家と意見が合わず、伊達家へ逃げ戻ったとも伝えられている 8 。このことは、伊達氏の介入が平穏無事には受け入れられなかったことを示している。

介入の頂点:大永八年(1528年)の軍事侵攻

養子縁組による間接的な介入が必ずしも順調に進まない中、伊達稙宗はついに直接的な軍事行動に打って出る。大永8年(1528年)、稙宗は会津の蘆名盛舜(あしな もりきよ)から援軍を得て、葛西領へと大軍を差し向けた 8 。この戦いの具体的な理由は定かではないが、何らかの理由で葛西氏を「咎める」ための懲罰的な侵攻であったと記録されている 8 。

伊達・蘆名連合軍の攻撃は凄まじく、葛西氏の重要拠点(石巻の日和山城であったと推測される)は陥落し、多数の死者を出した末に葛西軍は伊達氏の軍門に降った 8 。この軍事侵攻は、両者の力関係を決定的に変える分水嶺となった。もはや伊達氏は葛西氏にとって対等な「同盟者」ではなく、その存亡を左右する力を持った「上位者」となったのである。この敗北の結果、葛西氏は伊達氏の意向に逆らうことが事実上不可能となり、その支配を全面的に受け入れざるを得ない状況に追い込まれた。

介入の常態化と主権の喪失

1528年の軍事侵攻以降、伊達氏の介入は常態化し、葛西氏は自らの意思決定能力を著しく制限されることとなる。その象徴的な出来事が、晴重の死後、天文11年(1542年)に勃発した伊達家内部の内乱「天文の乱」であった。この乱において、葛西氏当主の葛西晴胤(晴重の子)は、伊達稙宗の派閥に属して参陣を余儀なくされた。しかし、葛西領内の有力家臣であった柏山氏や冨沢氏などは、稙宗と対立する伊達晴宗の派閥に与するなど、葛西家臣団は分裂し、領内は伊達家の内乱の草刈り場と化した 8 。

この事実は、葛西氏がもはや独立した一個の戦国大名としてではなく、伊達家の都合によって戦争に動員され、その内部対立に翻弄される存在に成り下がっていたことを示している。葛西晴重が直面した現実は、極めて厳しいものであった。彼は、独力では収拾不可能な家中の内紛を鎮圧するために、伊達稙宗という強大な外部勢力の力を引き入れた。その結果、分裂していた葛西家は(表面的には)一本化され、当主としての彼の権威は確立された。しかし、そのために支払った代償は、葛西氏が代々受け継いできたはずの「独立」という、何物にも代えがたい主権であった。晴重の治世における最大の功績とされる「家中統一」は、見方を変えれば、伊達氏への「主権譲渡」と引き換えに得られた、束の間の安定に過ぎなかったのである。

表2:葛西晴重をめぐる主要人物関係図

Mermaidによる関係図

第四章:宿敵・大崎氏との攻防―地域覇権を巡る消耗戦

伊達氏との従属的な関係と並行して、葛西晴重の治世を特徴づけるもう一つの重要な軸が、宿敵・大崎氏との長年にわたる紛争である。この両者の対立は、単なる二つの勢力間の領土争いに留まらず、伊達氏の介入をさらに深化させ、奥州全体の政治力学に大きな影響を与えるものであった。

伝統的なライバル関係と紛争の激化

大崎氏は室町幕府から奥州探題に任じられた家柄であり、伝統的な権威を背景に奥州北部に勢力を張っていた。一方、葛西氏は鎌倉時代に源頼朝から奥州総奉行に任じられたという由緒を持ち、広大な領地を支配する実力者であった。この「権威の大崎」と「実力の葛西」という構図は、両者の間に根深いライバル意識を生み、古くから国境地帯で紛争が絶えなかった 1 。

晴重の時代になると、この対立は一層激しさを増す。特に、天文2年(1533年)、両者は登米郡佐沼(現在の宮城県登米市)の地を巡って、大規模な合戦に突入した 4 。この「佐沼合戦」は、葛西晴重が大崎義直の領地に侵攻したもので、両軍の主力が激突する総力戦となった。しかし、戦いは膠着状態に陥り、どちらも決定的な勝利を収めることができずにいた 4 。

伊達氏による「仲裁」という名の支配

この決着のつかない争いに介入したのが、またしても伊達稙宗であった。彼は両者の間に立ち、「仲裁」を申し出た。その結果、葛西氏の主張が全面的に認められる形で和睦が成立し、争点となっていた土地の境界線は葛西氏に有利な形で引かれることになった 4 。

一見すると、この仲裁は葛西氏にとって大きな外交的勝利のように映る。しかし、その内実を深く見れば、事態は全く異なっていた。この仲裁劇は、伊達氏が葛西・大崎両氏の生殺与奪の権を握っていることを天下に示す、絶好のパフォーマンスであった。伊達氏は、自らの裁定一つで両者の紛争を終結させることができるという圧倒的な影響力を見せつけたのである。

この一連の出来事から浮かび上がるのは、伊達氏の巧みな外交戦略である。すなわち、葛西と大崎を意図的に争わせ、両者が互いに疲弊したところで仲裁に入り、恩を売る。これにより、両者は伊達氏に対する依存度をますます高め、自立的な行動が困難になっていく。葛西晴重にとって、大崎氏との戦いは領土と一族の威信をかけた必死の戦いであったに違いない。しかし、より大きな戦略的視点で見れば、この地域紛争そのものが、伊達氏という超大国に「介入の口実」と「影響力行使の舞台」を提供し続ける「装置」として機能していたのである。晴重は、佐沼合戦という局地戦で有利な和睦を勝ち取ったかもしれないが、その一方で、奥州全体の覇権を巡る戦略的な大局においては、伊達氏の掌の上で踊らされる結果となっていた。彼が大崎氏に対して強硬な態度を取れば取るほど、皮肉にも伊達氏の奥州における支配体制を補強することに繋がったという、戦国時代の非情な力学がここにはっきりと見て取れる。

第五章:晴重の晩年と後継者問題―残された課題

伊達氏への従属化と大崎氏との消耗戦という、二つの大きな課題を抱えながら、葛西晴重の治世は終盤を迎える。彼が築き上げた統治体制は、外部の力に大きく依存したものであり、その基盤は常に不安定であった。そして、彼の死は、葛西家に新たな後継者問題を突きつけ、その未来に暗い影を落とすこととなる。

領国経営の実態

晴重の時代の葛西領における具体的な領国経営に関する史料は乏しく、その詳細を明らかにすることは困難である。しかし、断片的な記録からは、広大な領国を維持するための努力の跡が窺える。葛西氏は、上沼氏や桜庭氏といった譜代の家臣団を領内各地に配置して統治の拠点とし、諸役・網役・川役といった税を徴収することで財政を支えていた 1 。また、本吉郡や気仙郡などには牧場が設けられ、軍事力の根幹をなす馬産が盛んに行われていたことも記録されている 1 。

しかし、その一方で、領国経営は多くの困難を抱えていた。有力な庶家や国人領主は強い独立性を保持しており、当主の統制が必ずしも領国の隅々まで及んでいたわけではなかった 1 。特に、浜田氏のような有力家臣が自立的な動きを見せるなど、家臣団の統制は常に大きな課題であった 5 。加えて、伊達氏や大崎氏との絶え間ない戦争は、領国の経済力を著しく疲弊させたであろうことは想像に難くない。晴重が実現した「家中統一」は、あくまでも伊達氏の軍事力を背景としたものであり、葛西氏自身の統治基盤が盤石であったわけではなかった。

後継者問題の再燃

晴重の晩年における最大の悲劇は、後継者と目された息子たちが相次いで早世したことであった。嫡男であった守信(もりぶ、別名・稙清)は、父に先立ってこの世を去ってしまう 7 。さらに、伊達家から政治的な意図で送り込まれた養子の牛猿丸(葛西晴清)もまた、若くして亡くなった 7 。

この相次ぐ後継候補の死により、葛西家の家督継承計画は白紙に戻った。その結果、家督は晴重の三男であった晴胤(はるたね)が継承することとなった 7 。この一連の継承劇の背後にも、伊達氏の何らかの意向が働いていた可能性は否定できない。伊達氏にとって、葛西家の当主が誰になるかは、自らの勢力圏を維持する上で極めて重要な問題であり、この継承プロセスに何らかの形で関与したと考えるのが自然であろう。晴重が築いた伊達氏への従属関係は、彼の死後も、後継者選定という形で葛西家の運命を縛り続けることになったのである。

晴重の死と歴史的評価

天文2年(1534年)、葛西晴重は65年の波乱に満ちた生涯を閉じた 7 。彼の治世は、葛西氏の歴史において一つの大きな転換点であった。分裂し、内紛に明け暮れていた家中を、伊達氏という外部の力を借りるという劇薬を用いてまとめ上げ、一時的な安定をもたらしたことは、彼の大きな功績と言える。しかし、その代償として、葛西氏は独立した大名としての主権を失い、伊達氏への従属を決定的なものとした。

彼の生涯は、強大な隣国を持つ地方勢力が、生き残りのためにいかに苦心し、時に非情な選択を迫られたかを象徴している。彼が下した決断は、結果として葛西氏滅亡の遠因を作ったと評価されるかもしれない。しかし、それは彼が置かれた時代の厳しさの中で、一族の存続を第一に考えた末の、必死の選択であったこともまた、忘れてはならない。

結論:葛西晴重の遺産と葛西氏滅亡への序曲

戦国時代の奥州に生きた武将、葛西晴重。彼の生涯は、伊達政宗のような華々しい英雄譚として語られることはない。しかし、彼の治世を深く考察することは、戦国という時代の本質、すなわち強大な勢力に隣接した地方大名が直面した、生き残りをかけた絶え間ない闘争の現実を理解する上で、極めて重要な示唆を与えてくれる。

葛西晴重の歴史的評価は、二つの側面から捉えることができる。一方では、彼は分裂状態にあった葛西家を(外部の力を借りて)まとめ上げた「統一者」であった。彼の父の代から続いていたであろう「寺池系」と「石巻系」の内紛に、伊達氏という強大な軍事力を引き込むことで終止符を打ち、当主としての権威を確立した。これは、彼の政治的手腕と決断力の賜物であったと言えよう。

しかし、その功績には常に影が付きまとう。もう一方の側面から見れば、彼は葛西氏の独立を伊達氏に売り渡し、「従属への道を開いた当主」であった。家中統一という目的のために支払った代償は、自らの意思で外交や軍事を決定するという、戦国大名としての根幹をなす主権の喪失であった。彼が確立した伊達氏への従属関係は、一種の「構造」として葛西家に定着し、その後の当主である晴胤、そして最後の当主となる晴信の代まで、重い枷として受け継がれていった。

この構造的な脆弱性こそが、葛西氏滅亡の直接的な原因へと繋がっていく。晴重の死から約半世紀後、天下統一を目前にした豊臣秀吉は、全国の大名に小田原征伐への参陣を命じた。この時、第17代当主・葛西晴信は、長年の宿敵であった大崎氏との争いに固執するあまり、この天下の趨勢を決定づける重要な戦いに参陣しなかった 14 。なぜ彼は、このような致命的な判断ミスを犯したのか。その背景には、晴重の時代から続く伊達氏への依存体質があったと考えられる。自立的な外交判断能力を失い、伊達氏の動向を窺うことに終始する中で、天下の大きな流れを見誤ったのである。結果として、葛西氏は秀吉の怒りを買い、所領没収(改易)という最も厳しい処分を受け、400年以上続いた大名としての歴史に幕を閉じた 5 。

葛西晴重の生涯は、一個人の物語であると同時に、一つの勢力がその自立性をいかにして失っていくかの過程を示す、普遍的な事例でもある。彼は、内なる敵を制圧するために外なる主人を受け入れた。その選択は、短期的には一族の存続を可能にしたが、長期的にはその首を絞める縄となった。歴史に埋もれたこの奥州の当主の苦闘は、戦国時代の複雑な力学と、そこに生きる人々の非情な現実を、我々に静かに語りかけている。彼の再評価は、戦国史の多様性と奥深さを理解する上で、避けては通れない課題と言えるだろう。

引用文献

- 葛西一族陰謀 - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/tyuusei2000.html

- 伊達稙宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E7%A8%99%E5%AE%97

- 地方別日本の名族 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BN03065369

- 戦国時代 大崎家臣団 - みちのくトリッパー https://michinoku-ja.blogspot.com/2015/03/blog-post.html

- 葛西氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%B0%8F

- 葛西惣領家別説(盛岡藩葛西家) - 千葉氏の一族 https://chibasi.net/rekidai211.htm

- 葛西晴重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%99%B4%E9%87%8D

- 郷土歴史倶楽部(みちのく三国史・・葛西一族編) - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/onlykasai400.html

- 奥州葛西一族物語 - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/kasai150.html

- 郷土歴史倶楽部(みちのく三国史) - Biglobe http://www7b.biglobe.ne.jp/~tm1007/kasai5000.html

- 葛西晴重 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%99%B4%E9%87%8D

- 石巻城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.ishinomaki.htm

- 葛西晴清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%99%B4%E6%B8%85

- 葛西晴信- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 葛西晴信- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%99%B4%E4%BF%A1

- 続・まちあるき帖 葛西の地 - 3.11みらいサポート https://311support.com/%E7%B6%9A%E3%83%BB%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%8D%E5%B8%96%E3%80%80%E8%91%9B%E8%A5%BF%E3%81%AE%E5%9C%B0

- 葛西氏 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%91%9B%E8%A5%BF%E6%B0%8F