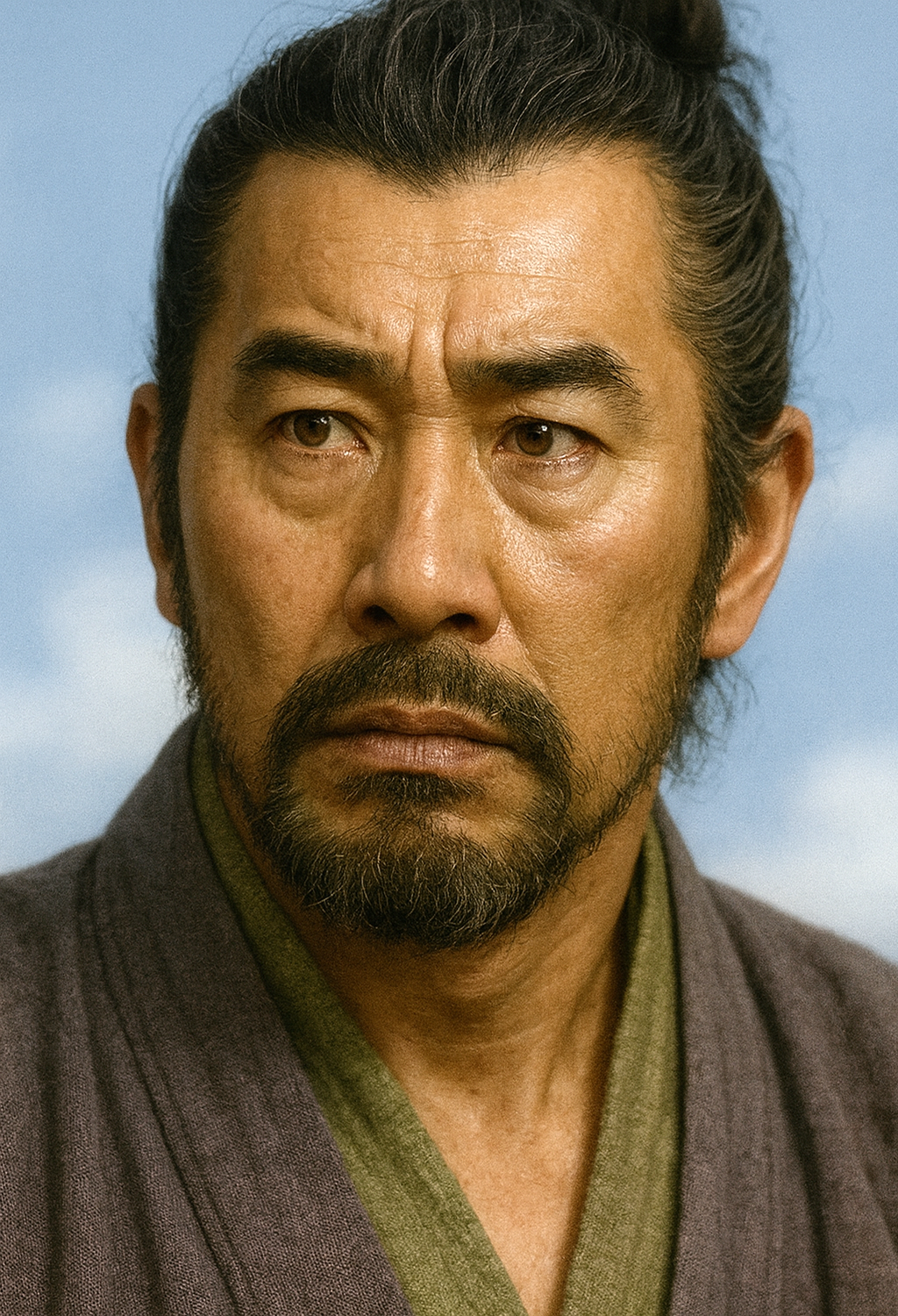

薬師寺元長

薬師寺元長は細川京兆家の摂津守護代。応仁の乱で武功を挙げ、摂津を強圧的に統治し「京兆専制」を支えた。しかし、彼の死後、後継者たちが細川家の内紛に巻き込まれ、一族は悲劇的な末路を辿った。

細川京兆家摂津守護代・薬師寺元長の生涯と権力構造 — 畿内戦国史における「京兆専制」の実践者 —

序論

日本の戦国時代史において、薬師寺元長(やくしじ もとなが)という名は、織田信長や武田信玄といった著名な大名たちの影に隠れ、一般に広く知られる存在ではない。しかし、応仁の乱(1467-1477年)後の混沌とした畿内政治史を精査する上で、彼の存在は極めて重要な意味を持つ。元長は、室町幕府の権力を事実上掌握した管領・細川京兆家の摂津国守護代として、主君の権勢を在地社会で具現化する役割を担った。彼の生涯は、細川勝元・政元の二代にわたる細川家の全盛期を支えた「京兆専制」と呼ばれる支配体制が、いかにして構築され、そしていかにして機能したかを如実に示す縮図である 1 。

一方で、元長が築き上げた強固な支配体制と権力は、皮肉にも彼の死後、一族を凄惨な内紛へと導き、やがて主家である細川家全体を巻き込む大乱「永正の錯乱」(1507年)の遠因ともなった 3 。彼の生涯を追うことは、すなわち、戦国初期の権力闘争の非情さと、中央権力と在地勢力の複雑な関係性を解き明かすことに繋がる。

本報告書は、薬師寺元長という一人の武将の生涯を、最新の研究成果と史料に基づき、徹底的に掘り下げて分析するものである。第一部では、彼が権力の座に上り詰めるまでの出自と時代背景を、第二部では摂津守護代としての統治の実像を、そして第三部では彼の死が一族と畿内情勢に与えた衝撃的な影響を詳述する。これらを通じて、元長が畿内戦国史において果たした役割を再評価し、彼を「京兆専制」の忠実な実践者、そして戦国という新時代の秩序を切り拓いた重要な実務者の一人として位置づけることを目的とする。

第一部:権力基盤の形成 ― 応仁の乱から細川政元政権へ

薬師寺元長が、細川京兆家の重臣、そして畿内の要衝である摂津国の守護代という枢要な地位を確立するに至った背景には、彼自身の武功のみならず、一族の出自、主家の権勢、そして応仁の乱という時代の大きな転換点が深く関わっている。

1. 薬師寺氏の出自と台頭

薬師寺氏は、摂津の土着勢力ではなく、関東にその源流を持つ武士団であった。彼らは中央の有力守護大名である細川氏の被官となることで、畿内における政治的地位を飛躍的に高めていった。

薬師寺氏のルーツは、下野国河内郡薬師寺郷(現在の栃木県下野市)を本拠とした藤原秀郷流小山氏の庶流、小山朝政の次男・薬師寺朝村に始まるとされる 4 。鎌倉時代にはすでに西国へ下向しており、嘉暦3年(1328年)には摂津国輪田荘(現在の神戸市兵庫区)の地頭として薬師寺貞義の名が見えるなど、早くから摂津に在地領主としての基盤を築いていたことが確認できる 5 。一方で、因幡薬師堂を建立した橘行平の子孫とする説も存在し 6 、その出自には複数の伝承が伝えられている。

室町時代に入ると、薬師寺氏は足利一門の中でも管領を輩出する名門・細川氏の被官となり、中央政界との結びつきを強固なものとした 6 。特に、細川氏の宗家である京兆家の内衆(家臣団の中核)として頭角を現し、薬師寺公義の代には幕府の要職に就任、文明年間(1469-1487年)以降は摂津守護代職を世襲する家柄へと成長を遂げた 6 。これは、薬師寺氏が単なる在地領主から、幕府政治の一翼を担う有力な武家へと変貌を遂げたことを意味する。

2. 主君・細川京兆家の権勢と摂津国

元長が仕えた細川京兆家は、応仁の乱を経て室町幕府における絶対的な権力を確立していた。そして、その権力の源泉ともいえる最重要分国が、元長が統治を任された摂津国であった。

応仁の乱後、細川政元の時代になると、京兆家の権勢は頂点に達する。政元は明応2年(1493年)、将軍・足利義材(後の義稙)を追放し、自らが選んだ足利義澄を新たな将軍として擁立した(明応の政変) 1 。このクーデターにより、将軍は完全に細川氏の傀儡となり、幕府の実権は政元一人の手に帰した。この細川京兆家当主による専制的な政治体制は「京兆専制」と呼ばれ、幕府の権威は名ばかりのものとなった 1 。

この強大な権力を支えたのが、摂津国の存在である。摂津は、首都・京都に隣接し、大坂や兵庫といった瀬戸内海航路の主要港湾を擁する、当代随一の経済・交通の要衝であった 10 。この地を安定的に支配することは、細川政権の維持にとって不可欠の条件であった 12 。しかし、摂津国内には池田氏、茨木氏、吹田氏、塩川氏といった古くからの国人衆が割拠しており、彼らは高い自立性を保持し、必ずしも守護の支配に恭順ではなかった 8 。これらの在地勢力をいかに統制するかが、細川政権にとって常に最大の課題だったのである。

3. 応仁の乱における武功と守護代就任

薬師寺元長が歴史の表舞台に名を現すのは、日本中を二分した応仁の乱においてである。彼はこの大乱で目覚ましい武功を挙げ、その功績によって摂津守護代という不動の地位を築き上げた。

元長は、東軍の総帥であった管領・細川勝元に仕え、その忠誠の証として主君の名前から一字(偏諱)を賜り、「元長」と名乗った 14 。これは、主君との極めて強い主従関係を示すものであり、彼が勝元から厚い信頼を得ていたことを物語る。

応仁の乱が勃発すると、元長は勝元率いる東軍の主力武将として、摂津国を主戦場に西軍と激しい戦いを繰り広げた。特に文明2年(1470年)、摂津椋橋城(現在の大阪府豊中市)を守り、丹波国から侵攻してきた西軍を撃退した功績は大きく、主君・勝元から直々に感状(感謝状)を授与されている 15 。

これらの輝かしい軍功により、元長は細川京兆家にとって最重要拠点である摂津国の守護代に任命された 14 。この任命は、単なる人事異動ではない。それは、応仁の乱という未曾有の動乱を経て、従来の守護体制が機能不全に陥り、実力を持つ守護代が在京する主君に代わって分国を直接統治するという、新たな権力構造への移行を象徴する出来事であった。元長の台頭は、細川氏が摂津という戦略的要地を、旧来の国人衆との協調路線ではなく、信頼できる腹心による強力な直接支配下に置こうとする明確な意志の表れであり、彼はまさしく「京兆専制」という新しい政治体制を分国レベルで具現化するための、不可欠な「実行者」として選ばれたのである。

第二部:摂津支配の実像 ― 権力の行使と統治構造

摂津守護代の座に就いた薬師寺元長は、主君・細川京兆家の権力を背景に、巧みかつ強硬な手法で摂津国の支配を確立していった。その統治は、反抗勢力に対する容赦ない「強圧」と、一族を組み込んだ組織的な「分担」という二つの側面を併せ持つ、高度に戦略的なものであった。

1. 細川政元政権下の重鎮として

応仁の乱が終結し、主君が細川勝元からその子・政元へと代わった後も、元長の重要性は揺るがなかった。彼は引き続き細川家の重鎮として、政元政権の安定に不可欠な役割を果たし続けた。

勝元の死後、家督を継いだ細川政元のもとでも、元長は摂津の統治を全面的に委任された 14 。政元は修験道に深く傾倒し、女性を近づけず独身を貫くなど、為政者としては奇行で知られる人物であったが 16 、その政権が安定して機能したのは、元長のような有能な実務官僚が、分国統治という実務を堅実に支えていたからに他ならない。元長による摂津の安定化は、政元が後顧の憂いなく、河内国の畠山氏や大和国の諸勢力への軍事介入を積極的に行うことを可能にした 8 。いわば元長は、政権の足元である畿内を固めることで、「京兆専制」を軍事・経済の両面から支える屋台骨となっていたのである。

2. 摂津国人衆への強圧的統治

薬師寺元長の統治手法を最も特徴づけるのが、在地国人衆に対する強圧的な姿勢である。彼は、細川家の支配に非協力的な勢力に対し、一切の妥協を排した武力による制圧をもって臨んだ。

史料には、元長が細川家に反抗的であった摂津国人、茨木城を拠点とする茨木氏や、吹田氏の吹田時通らを討伐・追放した功績が明確に記録されている 14 。その手法は極めて苛烈であり、「茨木家の者数名を自害に追い込み」「吹田時通を追放する」といった具体的な記述は、彼が摂津支配を確立するために、容赦ない手段を用いたことを示している。

この強圧策は、単なる元長の個人的な武断主義によるものではない。それは、摂津国人衆の自立化を徹底的に抑え込み、守護細川氏、そしてその代理人である守護代薬師寺氏を頂点とする一元的な支配体制を摂津に確立するという、細川政元政権の明確な国家戦略に沿ったものであった 14 。当時、畿内では国人一揆が頻発しており 8 、在地勢力の自立と連合は、守護の支配を脅かす最大の要因であった。このような状況下において、力による支配の徹底は、政権安定化のための最も合理的かつ効果的な選択だったのである。元長は、その方針を最も忠実に、そして最も効果的に実行した人物であった。

3. 一族による分担統治体制

元長の統治が巧みであったのは、単に強圧的であっただけではない。彼は広大な摂津国を効率的に支配するため、一族内で権限を分担する巧妙な統治システムを構築していた。

元長は、実弟である薬師寺長盛に権限の一部を分与し、長盛は「奥郡守護代」と称されていた 14 。これは正式な幕府の役職ではなかったとみられるが、元長が摂津国内の特定の地域、おそらくは京都から遠い「奥郡」の統治を弟に委ねていたことを示唆している。

この一族による分担統治体制は、外部の敵である国人衆に対しては薬師寺一族が結束して強圧的に臨み、内部の統治は効率的に分担するという、洗練された支配モデルであった。この戦略により、薬師寺氏の権力は一時的に飛躍し、摂津における支配は盤石なものとなった。しかし、この構造は、元長という強力な求心力を持つリーダーの存在を前提としていた。彼の死によって権力の中心が失われた時、分担されていた権力はそのまま分裂の火種となり、次代の後継者たちの間で凄惨な争いを引き起こすことになる。元長が築き上げた権力構造そのものが、自らの一族の悲劇を準備したという、歴史の皮肉な構造がここに見出せるのである。

第三部:元長の死と一族の激動 ― 永正の錯乱への序曲

文亀元年12月17日(西暦1502年1月25日)、薬師寺元長は死去した 14 。彼の死は、単に一人の武将の生涯の終わりを意味するだけでなく、彼が築き上げた摂津における権力均衡の崩壊と、一族、そして主家である細川京兆家をも巻き込む激動の時代の幕開けを告げるものであった。元長の死後、彼が残した強大な権力を巡り、後継者たちは細川家の深刻な内紛の渦へと飲み込まれていく。

【薬師寺一族と細川家内紛 主要人物関係表】

|

人物名 |

元長との関係 |

主要な役職・官位 |

主な動向と結末 |

関連資料 |

|

薬師寺元長 |

本人 |

摂津守護代、備後守 |

細川勝元・政元に仕え、摂津を統治。文亀元年(1501年)に死去。 |

14 |

|

薬師寺長盛 |

実弟 |

奥郡守護代 |

元長の統治を補佐。元一・長忠の実父。 |

14 |

|

薬師寺元一 |

養子(甥) |

摂津守護代、備後守 |

元長の後継者。細川澄元を擁立し政元に反乱(1504年)、敗れて自害。 |

18 |

|

薬師寺長忠 |

養子(甥) |

摂津守護代、安芸守 |

元一の乱を鎮圧。後に細川澄之を擁し政元を暗殺(1507年)、直後に敗死。 |

20 |

|

薬師寺国長 |

元一の子(元長の大甥) |

摂津守護代 |

父の仇である大叔父・長忠の討伐に参加。細川高国・晴元に仕える。 |

22 |

1. 後継者たちの時代

元長の死は、薬師寺氏と摂津の政治情勢に大きな権力の空白を生んだ。彼の跡を継いだのは、養子であり、実弟・長盛の長男でもあった薬師寺元一であった 14 。しかし、近年の研究では、元長時代の分担統治体制がそのまま引き継がれ、守護代職は分割して継承されたという説が有力視されている。すなわち、兄の元一が摂津上郡の守護代に、弟の長忠が下郡の守護代に就任したというものである 18 。

この頃、彼らの主家である細川京兆家は、深刻な後継者問題に揺れていた。実子のいない主君・細川政元が、関白・九条政基の子である澄之、阿波守護家出身の澄元、そして京兆家の分家である野州家出身の高国という、出自も背景も異なる三人を養子として迎えたためである 3 。この不安定な後継者構造は、細川家の家臣団をそれぞれの養子を支持する派閥へと分裂させ、いつ爆発してもおかしくない一触即発の状況を生み出していた。薬師寺兄弟は、否応なくこの巨大な権力闘争の渦中に立たされることになった。

2. 永正元年「薬師寺元一の乱」― 兄弟の相克

元長の死からわずか2年後の永正元年(1504年)、後継者である薬師寺元一は突如として主君・政元に反旗を翻した。これは「薬師寺元一の乱」と呼ばれ、薬師寺一族の悲劇の序章となる事件であった。

元一は、三人の養子の一人である細川澄元を新たな管領として擁立することを目論み、淀城に拠って挙兵した 19 。この反乱は、阿波の細川成之(澄元の祖父)や河内の畠山尚順といった反政元勢力と連携した大規模なものであり 19 、周到に計画されたクーデターであった。その背景には、政元が元一を守護代から解任しようとした動きへの反発 18 や、澄元を支持する三好之長ら阿波出身の新興勢力の台頭に対し、元一ら畿内出身の旧来の家臣団(内衆)が抱いた危機感があったと考えられている 3 。

この反乱に対し、政元は驚くべき手を打つ。元一の実弟である薬師寺長忠に、兄の討伐を命じたのである。主君への忠誠か、兄弟の情か。長忠は前者を選び、主君の命に従って兄・元一が籠る淀城を攻撃した 15 。兄弟が敵味方に分かれて戦うという悲劇の末、反乱は鎮圧され、元一は捕らえられて自害に追い込まれた 15 。この時、元一が詠んだとされる辞世の句は、男色関係にあったと噂される主君・政元への痛烈な皮肉が込められていたという逸話も残されている 16 。

兄を討った功績により、長忠は摂津一国の守護代職を掌握し、薬師寺氏の当主として、また政元の最も信頼する家臣として、その権勢を不動のものとしたかに見えた 15 。

3. 永正の錯乱 ― 主君殺害と薬師寺氏の末路

兄を討ち、主君への忠誠を証明したはずの長忠であったが、わずか3年後、彼は歴史を揺るがす衝撃的な行動に出る。細川家中の派閥争いがますます激化する中、長忠は自身の政治的立場に危機感を抱き始めていた。主君・政元が、かつて元一が擁立しようとした細川澄元を後継者として重視し始めたからである。これにより、自らの立場が危うくなると判断した長忠は、もう一人の養子・細川澄之を擁立する派閥へと与することを決意する 21 。

そして永正4年(1507年)6月23日、長忠は山城半国守護代の香西元長らと共謀し、京都の自邸で入浴中であった主君・細川政元を襲撃し、暗殺した 9 。当代随一の権力者の突然の死は、畿内に激震を走らせた。この事件こそが、戦国史上の大事件「永正の錯乱」である 3 。

しかし、主君殺害という大逆によって澄之を擁立しようとした長忠らの目論見は、あまりにも短命に終わる。政元暗殺の報を受けるや、澄元を擁する細川高国や三好之長らがただちに反撃に転じたのである。同年8月1日、長忠は香西元長、そして自らが擁立した主君・澄之と共に、反撃軍との戦いに敗れて討ち死にした 20 。

元長の死からわずか6年。彼が築き上げた権力と地位を継いだ二人の養子は、兄弟で相争い、主君を殺し、そして自らも滅びるという壮絶な末路を辿った。彼らの行動は、個人の資質や感情の問題以上に、主君・細川政元が作り出した「三人の養子」という不安定極まりない後継者構造によって規定されていた。いずれかの派閥に与しなければ生き残れないという極限状況の中で、彼らは一族の生存を賭けて政治的決断を下したが、その選択が結果的に一族の共倒れを招いたのである。元長が築いた摂津における強大な権力は、平時であれば一族の繁栄を約束する資産であったが、主家が分裂した乱世においては、むしろ各派閥から標的とされやすい危険な遺産へと変貌してしまったのであった。

なお、この混乱のさなか、かつて反乱を起こして自害した薬師寺元一の遺児・国長は、細川高国方について、父の仇である大叔父・長忠の討伐に功を挙げ、薬師寺家の家名を辛うじて存続させている 22 。これもまた、戦国乱世の非情さを示す一挿話といえよう。

第四部:薬師寺元長の歴史的評価

薬師寺元長の生涯を総括するにあたり、彼の功績と限界、そして後世に与えた影響を多角的に評価する必要がある。彼は、戦国時代の幕開けという大きな歴史の転換点において、特異な役割を果たした人物として位置づけられる。

1. 守護代としての統治能力

まず、摂津守護代としての統治能力は高く評価されるべきである。元長は、主君である細川勝元・政元の意向を分国で忠実に実行し、抵抗勢力を徹底的に排除することで、畿内の最重要拠点である摂津国に安定をもたらした。彼の存在なくして、政元時代の「京兆専制」の安定はあり得なかったと言っても過言ではない。その意味で、彼は極めて有能な「実務者」であった。

しかし、その統治には明確な限界も存在した。彼の支配は、国人衆との協調や合意形成に基づくものではなく、あくまで力による抑圧を基本としていた。そのため、国人衆の真の服従を得るには至らず、摂津国内に根深い対立構造を残した。彼という重石がなくなった途端、抑えつけられていた国人衆の不満や自立の動きが噴出し、彼の後継者たちの代における混乱を増幅させる一因となったのである。

2. 次代の混乱への遺産

元長の生涯は、次代の混乱への「負の遺産」も残した。彼が築いた強大な権力と、それを継承した養子たちの悲劇的な末路は、応仁の乱以降、室町幕府の権威が完全に失墜し、実力のみがものをいう戦国乱世の非情さを象徴している。特に、主家の内紛に家臣が翻弄され、生き残りのために兄弟や主君に刃を向けざるを得なくなるという構図は、戦国初期の権力闘争の典型であった。薬師寺一族の悲劇は、まさにその縮図であり、元長が確立した権力が、結果としてその悲劇の舞台装置となってしまったのである。

3. 総括:戦国時代を切り拓いた「実務者」として

薬師寺元長は、自ら天下を目指す「天下人」タイプの武将ではなかった。しかし彼は、応仁の乱によって旧来の秩序が崩壊し、新たな支配体制が模索される過渡期において、主君の権力を地方で具現化するという、極めて重要な歴史的役割を担った。彼の強権的な統治手法は、在地勢力を力で抑え込み、守護代を中心とした一元的な支配を志向するものであり、後の戦国大名による分国支配の先駆的なモデルの一つと見なすことも可能である。

彼は、自覚的であったかは定かではないが、その行動を通じて室町時代的な協調と均衡の秩序の解体を推し進め、実力主義に基づく戦国時代という新たな時代の扉を開いた、重要な「実務者」の一人であった。彼の生涯は、華々しい成功譚ではないかもしれないが、時代の転換点に生きた武将のリアリティと、権力の持つ光と影を我々に教えてくれる、貴重な歴史事例として再評価されるべきである。

引用文献

- 細川政権 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E6%A8%A9_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 中世後期細川氏の権力構造 - 株式会社 吉川弘文館 歴史学を中心とする、人文図書の出版 https://www.yoshikawa-k.co.jp/book/b32823.html

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 薬師寺氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 薬師寺氏 - apedia http://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E6%B0%8F

- 橘氏系人物事典 - 生々流転 橘屋宗兵衛 https://seiseiruten.jimdofree.com/%E6%A9%98%E6%B0%8F%E9%96%A2%E4%BF%82%E7%B3%BB%E5%9B%B3/%E6%A9%98%E6%B0%8F%E7%B3%BB%E4%BA%BA%E7%89%A9%E4%BA%8B%E5%85%B8/

- 中世後期地域権力論研究の視角 https://www.i-repository.net/contents/osakacu/kiyo/111E0000017-6-5.pdf

- 【細川政元の時代】 - ADEAC https://adeac.jp/takarazuka-city/text-list/d100020/ht200570

- 【徹底解説】細川政元とは何者か?戦国時代への扉を開いた「オカルト武将」の奇行と実像 https://sengokubanashi.net/person/hosokawamasamoto/

- 摂津国の範囲はどこからどこまで?どこまで摂津国が栄えていたのか https://www.kaitori-fudousan.net/blog/entry-219407/

- 摂津国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%9B%BD

- 摂津における中世城館の調査 - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/57/57846/138646_1_%E6%91%82%E6%B4%A5%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E3%81%AE%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf

- 摂津池田家は、楠木正成の血統を継いでいたのか!?伊居太神社社宝の置手拭型兜鉢の意味を考える - 戦国大名池田勝正研究所 https://ike-katsu.blogspot.com/2021/06/blog-post.html

- 薬師寺元長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%85%83%E9%95%B7

- 武家家伝_薬師寺氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/yakusi_k.html

- 細川政元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E5%85%83

- 摂津国人一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%82%E6%B4%A5%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%8F%86

- 薬師寺元一 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%85%83%E4%B8%80

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(二)薬師寺元一の挙兵と細川政元の後継者問題について - k-holyの史跡巡り・歴史学習メモ https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/15/025929

- 薬師寺長忠とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E9%95%B7%E5%BF%A0

- 戦国時代の忠誠と裏切り:薬師寺長忠の物語を紐解く|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n2a0780cc650c

- 薬師寺国長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%9B%BD%E9%95%B7

- 薬師寺国長 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%9B%BD%E9%95%B7

- 薬師寺元一(やくしじ もとかず)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E5%B8%AB%E5%AF%BA%E5%85%83%E4%B8%80-1116256

- 畿内・近国の戦国時代 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%BF%E5%86%85%E3%83%BB%E8%BF%91%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3

- 永正元年「薬師寺元一の乱」の経緯とその背景(一)関連する出来事の一覧 https://amago.hatenablog.com/entry/2023/06/10/045007

- 薬師寺元一の辞世 戦国百人一首⑭|明石 白(歴史ライター) - note https://note.com/akashihaku/n/ndcada8357480

- 薬師寺長忠 | 戦国時代人物名鑑 - Merkmark Timelines https://www.merkmark.com/sengoku/meikan/71ya/yakushiji_nagatada.html

- 「永正の錯乱(1507年)」細川政元の3人の養子による家督相続争い - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/74

- 香西元長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E9%95%B7