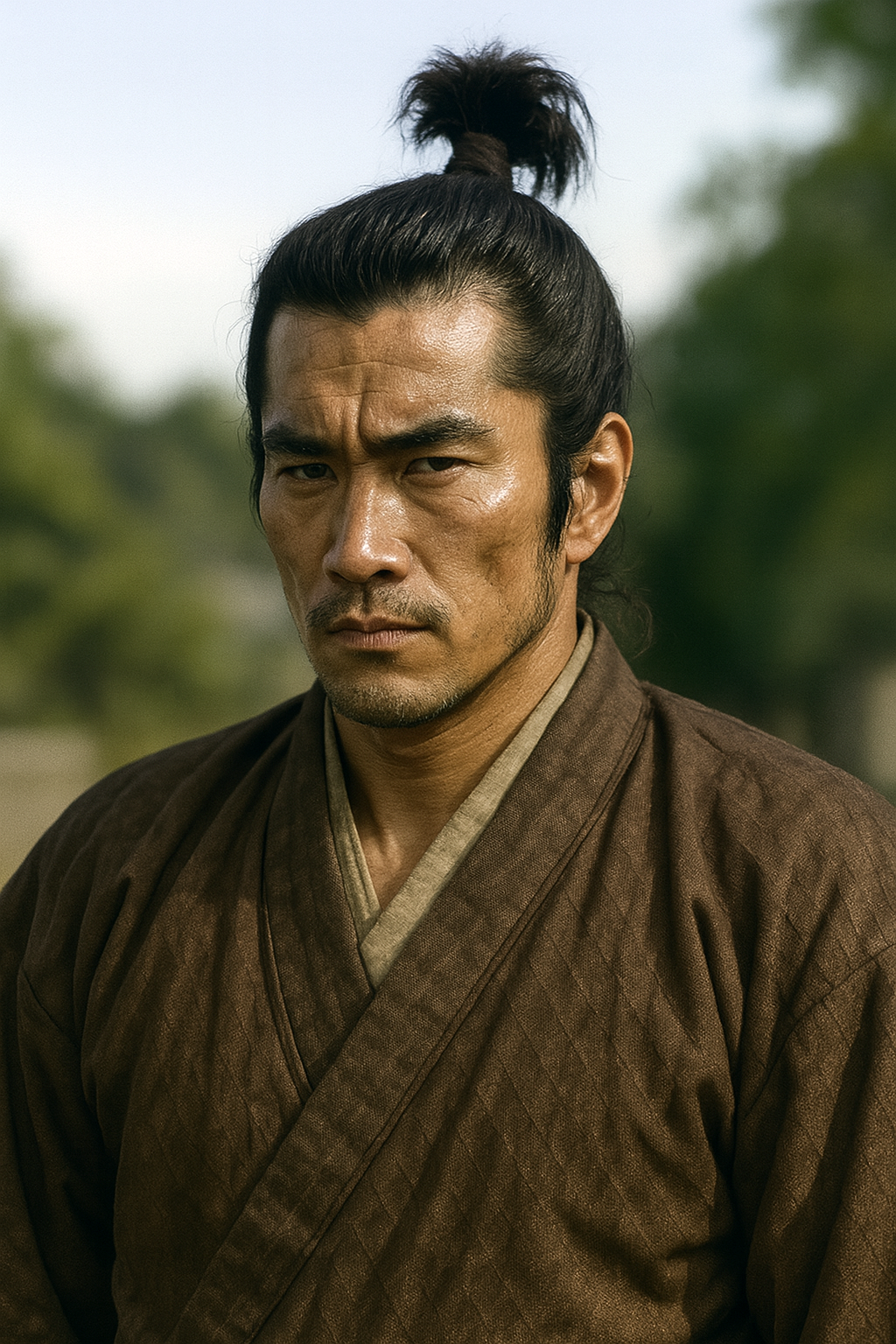

藤方安正

藤方安正は父朝成の「主君殺し」の汚名を背負う。織田信包、豊臣秀次に仕えるも浪人。家康に招かれ旗本となり、下総で500石を賜り、藤方家の名誉を回復。

専門家報告書:藤方安正の生涯に関する徹底的調査

序章:激動の時代を生き抜いた一人の武将、藤方安正

日本の戦国時代から江戸時代初期にかけての歴史は、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という三人の天下人によって、社会構造が劇的に再編された大転換期であった。この激動の時代、多くの武士たちが主家の盛衰と共に自らの運命を翻弄された。その中に、藤方安正(ふじかた やすまさ)という一人の武将がいる。彼の経歴は、ご依頼者が提示された「はじめ織田信包に仕え、信包改易後は豊臣秀次に仕える。秀次事件の後、徳川家康に招かれ下総で5百石を賜る。以後は徳川家に仕えた」という骨子に要約される 1 。この一見簡潔な経歴は、戦国末期から近世初頭にかけて、主君を次々と変えながらも生き残りを図った武士の、典型的な流転のキャリアを示唆している。

しかし、この骨子の背後には、より深く、複雑な物語が隠されている。本報告書は、この骨子に詳細な歴史的文脈と人間的葛藤の肉付けを行い、単なる事実の羅列に留まらない、藤方安正という人物の生涯の全体像を解明することを目的とする。特に、彼の人生に決定的な影響を与えた父・藤方朝成(ともなり)の「主君殺し」への加担という宿命、そしてその汚名を乗り越え、徳川幕府の旗本として一族の名誉と存続を確立するまでの軌跡を、信頼性の高い一次史料から物語性の強い二次史料までを批判的に吟味しつつ、徹底的に追跡する。

藤方安正の生涯は、父の「不忠」という負の遺産を、自らの「忠勤」によっていかにして乗り越え、一族を再生させたかという物語として捉えることができる。彼の選択と行動は、旧来の価値観が崩壊し、新たな秩序が形成される過渡期において、中級武士が直面したリアルな生存戦略の縮図である。本報告書は、この一人の武将の生涯を通して、時代の大きなうねりの中で個人がいかに生き、家名を次代に繋いだのかを明らかにしていく。

第一部:藤方家の出自と宿命 ― 伊勢国司の庶流に生まれて

第一章:名門・北畠家の血脈と藤方氏の起源

藤方安正の生涯を理解するためには、まず彼の一族が属した主家、伊勢北畠氏の特異な地位を把握する必要がある。北畠氏は、南北朝時代に後醍醐天皇を支えた北畠親房を祖とし、南朝の忠臣として伊勢国に根を下ろした名門である 2 。南北朝合一後も伊勢国司としての権威を保ち続け、室町時代を通じて公家大名、そして戦国大名として南伊勢に200年以上にわたって君臨した 2 。その支配は、単なる武力によるものではなく、国司という朝廷から与えられた公的な権威に裏打ちされたものであり、伊勢国内において絶大な影響力を誇っていた 4 。

藤方氏は、この伊勢国司・北畠氏の庶流として成立した一族である 5 。その本拠は、現在の三重県津市藤方にあたり、伊勢神宮へと続く伊勢参宮街道沿いの要衝に位置していた 7 。軍記物語などでは「藤方御所」と称されることもあり、これは彼らが単なる家臣ではなく、北畠一門の中でも特に敬意を払われるべき特別な家柄であったことを示唆している 8 。藤方氏のアイデンティティと社会的地位は、主家である北畠家の権威と名声に完全に依存していた。彼らが「御所」と呼ばれたことは、単なる血縁関係を超えた、運命共同体としての一体感を物語っている。

しかし、この盤石に見えた北畠氏の支配も、永禄12年(1569年)、尾張から天下統一を目指す織田信長の侵攻によって大きな転換点を迎える。信長の大軍の前に、名門北畠氏も抗しきれず、当主・北畠具房(ともふさ)は信長の次男・茶筅丸(後の織田信雄)を養子として迎え入れるという条件で和睦した 3 。この出来事は、北畠家が事実上織田家の支配下に組み込まれたことを意味し、北畠家そのものと、それに連なる藤方氏のような家臣団の運命を根底から揺るがす、重大な岐路となったのである。主家の衰退は、その権威に依存する藤方氏自身の存在基盤の崩壊を意味しており、この深刻な危機感が、次章で詳述する安正の父・朝成の行動の直接的な背景となったと考えられる。

第二章:父・藤方朝成の決断と「三瀬の変」の衝撃

織田信長の伊勢侵攻という未曾有の危機に直面した際、藤方安正の父である藤方朝成(具俊とも呼ばれる)は、一族の存続のために重大な決断を下す。彼は、滅びゆく主家・北畠氏に見切りをつけ、新たな覇者である信長に臣従したのである 5 。これは、戦国の世における現実的な生存戦略であったが、同時に累代の主君に対する「裏切り」でもあった。

この臣従が決定的な形で現れたのが、天正4年11月25日(1576年12月15日)に発生した「三瀬の変」である 11 。この日、織田信雄の命により、隠居していた前国司・北畠具教(とものり)をはじめとする北畠一族の主だった者たちが、伊勢各地で同時に襲撃され、殺害された。これにより、名門北畠家は事実上滅亡した 2 。この暗殺計画において、藤方朝成は実行役の一人に選ばれた。しかし、彼は旧主を自らの手で討つことに強く逡巡し、最終的には家臣の加留左京進(かる さきょうのしん、または軽左京)を名代として派遣し、具教暗殺に間接的に関与したとされている 5 。

この一連の出来事は、江戸時代に成立した軍記物語、特に『勢州軍記』や『勢州四家記』において、より詳細かつドラマティックに描かれている。それらの記述によれば、当時、人質として田丸城にいた朝成の父、すなわち安正の祖父にあたる藤方慶由(けいゆう)は、息子の不忠を知ると「夏には孫が長島城で敗れて家名を汚し、今度は息子が主君を裏切る不義を働いた。もはや藤方家の名誉は地に堕ちた」と深く嘆き、絶望のあまり入水自害を遂げたと伝えられている 6 。この伝承は、朝成の行動が一族の存続を物理的に確保した一方で、武士としての名誉を著しく毀損し、一族内部に深刻な亀裂と精神的な打撃を与えたことを物語っている。

ここで注目すべきは、史料による記述の差異である。織田信長の動向を記した信頼性の高い一次史料である『信長公記』には、この北畠一族の粛清に関する詳細な記述が見られない 14 。一方で、『勢州軍記』のような後世の軍記物語は、慶由の悲劇的な自害や、暗殺の実行役であった加留左京進が後に原因不明の病で苦しみ死んだという因果応報譚を詳細に記している 12 。これは、公式記録には残らないものの、地域社会において藤方氏が「主君殺しに加担した家」という強い負のレッテルを貼られていたことを示唆している。

この「三瀬の変」と祖父の自害という伝承は、藤方安正の生涯に重くのしかかる「負の遺産」となった。父・朝成の決断は、結果として一族を滅亡から救ったが、その代償は武士としての名誉の失墜であった。「不忠の家の息子」という出自は、安正にとって生涯ついて回る社会的ハンデとなったはずである。したがって、彼のその後のキャリアは、単なる立身出世を目指すものではなく、この失われた名誉を回復し、藤方家を「忠義の家」として再興するための、長く困難な闘いであったと解釈できる。彼の人生を突き動かした原動力は、まさにこの「名誉回復」への切実な願いにあったと考えられるのである。

第二部:流転の仕官 ― 激動の時代を渡る

第三章:織田信包の家臣として ― 新たな主君への奉公

父・朝成が下した苦渋の決断の後、藤方家は織田体制下で生きる道を歩み始めた。元亀2年(1571年)に生まれたとされる藤方安正は、物心ついた頃には、もはや北畠氏ではなく織田氏が伊勢の支配者となっていた世代である 15 。彼の武士としての最初のキャリアは、織田信長の弟である織田信包(のぶかね)に仕えることから始まった 1 。

主君となった織田信包は、織田一門において極めて重要な地位を占める人物であった。天正9年(1581年)に行われた京都での馬揃えでは、織田家の後継者である信忠、次男の信雄に次ぐ三番目の序列に位置しており、これは信長の他の弟や息子たちよりも上位であった 16 。このことからも、信長から絶大な信頼を寄せられていたことがうかがえる。信包は、かつて北伊勢の豪族・長野工藤氏の養子となっており、伊勢の事情に精通していた 16 。彼は伊勢上野城 18 や、後に自ら築いた津城 20 を拠点として、伊勢国の統治を担った。

父・朝成が北畠家を裏切り織田方に付いた以上、その子である安正が、伊勢における新たな支配者である信包に仕えることは、最も自然かつ合理的な選択であった。信包の家臣団には、細野藤敦や分部光嘉といった、かつて長野氏に属していた伊勢の国衆が多く含まれており 17 、藤方安正もその一員として、新たな秩序の中でキャリアを開始したのである。

しかし、この安定したかに見えた仕官生活も長くは続かなかった。本能寺の変後、信包は豊臣秀吉に従うが、天正18年(1590年)の小田原攻めの際に、北条氏政・氏直父子の助命を嘆願したことなどが秀吉の不興を買い、文禄3年(1594年)には改易処分を受けてしまう 16 。これにより、安正は最初の主君を失い、再び将来が不透明な状況に立たされることになった。

この経験は、安正にとって大きな教訓となったはずである。彼は、父の代に旧来の伊勢の秩序(北畠体制)が崩壊し、新たな秩序(織田・豊臣体制)へと移行する様を実体験した。そして、自らが仕えた主君・信包が、織田一門の重鎮でありながらも、天下人である秀吉の意向一つでその地位を簡単に剥奪されるという現実を目の当たりにしたのである。この出来事は、彼に「絶対的な権力者の意思の前では、いかに有力な主君であってもその運命は盤石ではなく、それに仕える家臣の立場もまた同様に脆弱である」という、戦国の世の非情な力学を改めて教え込んだ。単に有力な大名に仕えるだけでは不十分であり、究極的には天下の動向、すなわち最高権力者の意思を見極めなければ自らの身も安泰ではない。この教訓は、彼の次の仕官先を選ぶ上で、そして秀次事件という更なる危機に直面した際の彼の行動に、大きな影響を与えたに違いない。

第四章:関白・豊臣秀次の家臣へ ― 中央政権への接近

最初の主君・織田信包が改易された後、藤方安正は新たな仕官先を求め、次に関白・豊臣秀次に仕えることになった 1 。この選択は、彼が中央政権へと大きく接近したことを意味する。当時の豊臣秀次は、叔父である秀吉の後継者として関白の位にあり、尾張清洲城を拠点に伊勢北部を含む約100万石を領する、豊臣政権における名実ともにナンバー2の存在であった 22 。

安正が秀次に仕官できた経緯として、父・朝成の存在が考えられる。父・藤方朝成は、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いの後、旧主である織田信雄のもとを離れ、豊臣秀吉の直臣(被官)となっていた 5 。この父が築いた秀吉との繋がりが、その子である安正が、秀吉の養子であり後継者である秀次のもとへ仕官する道を拓いた可能性は高い。

秀次の家臣団は、秀吉から付けられた田中吉政、堀尾吉晴、山内一豊といった付家老をはじめ、秀次が独自に召し抱えた者たちで構成される、巨大な組織であった 24 。この中で安正がどのような役職に就き、どれほどの知行を得ていたかを具体的に示す史料は現存しない。しかし、彼の出自やこれまでの経歴から推察するに、秀次配下の中堅クラスの武士として、政権の一翼を担っていたものと考えられる。彼は、信長の弟という織田家一門から、天下人の後継者へと主君を乗り換えることで、権力の中枢へと一歩近づいたのである。

第五章:「秀次事件」と浪人の日々 ― 再び主を失う

中央政権への接近は、安正に新たな機会をもたらす一方で、極めて大きなリスクを伴うものであった。文禄4年(1595年)、豊臣政権を震撼させる大事件、「秀次事件」が勃発する。秀吉に実子・秀頼が誕生したことなどを背景に、秀吉と秀次の関係は急速に悪化。秀次は突如として謀反の疑いをかけられ、弁明の機会も十分に与えられないまま高野山へ追放され、同年7月15日に自刃を命じられた 22 。

この事件の悲劇は、秀次一人の死に留まらなかった。秀吉の怒りは凄まじく、秀次の妻子や側室、侍女たち三十数名が京都の三条河原で惨殺され、秀次に仕えていた多くの大名や家臣も連座して処罰された 24 。この苛烈な粛清は、豊臣政権内に大きな動揺と恐怖をもたらした。

藤方安正は、この粛清の嵐の中を生き延びた。しかし、主君を失った彼は、再び浪人の身となったのである 15 。彼がなぜ連座を免れ、処刑を免れたのか、その具体的な理由を記した史料はない。考えられる要因としては、第一に、彼の父・朝成が秀吉の直臣であったため、その縁故による酌量があった可能性。第二に、安正自身が秀次家臣団の中核をなす最高幹部(例えば、秀次の介錯を務めた雀部重政や、殉死した山本主殿助ら)ではなかったため、粛清の直接的な対象から外れた可能性が挙げられる 22 。

いずれにせよ、安正は二度目の主君喪失という苦境に立たされた。浪人となることは、武士としての俸禄と社会的地位を同時に失うことを意味し、その生活は極めて厳しいものであった。彼は、秀次事件という豊臣政権最大の政治的粛清を、まさに当事者(秀次家臣)として経験しながら、かろうじて命脈を保ったのである。この経験は、彼の精神に深い痕跡を残したに違いない。権力の中枢に近づくことの栄光と、それがいかに脆く、危険であるかという恐怖。父の代に経験した「主君殺し」への加担という罪悪感とはまた異なる、権力者による一方的で理不尽な「家臣団の破壊」を目の当たりにしたこのトラウマ的経験は、彼のその後の人生における選択、すなわち、野心的な立身出世よりも、いかにして安定した身分を確保し、家名を安泰に保つかという方向性を決定づける、重要な要因となったのである。

第三部:徳川旗本としての再生 ― 新たな時代への適応

第六章:徳川家康による登用 ― 三度目の正直

秀次事件によって豊臣政権から多くの有能な武士が浪人として放出されたことは、次なる天下を窺う者たちにとって、人材獲得の絶好の機会となった。豊臣政権内では、石田三成らが秀次の旧臣を積極的に保護・登用し、自らの派閥の強化を図った 27 。一方で、豊臣政権の外で着実に力を蓄えていた徳川家康もまた、この機を逃さなかった。家康は、将来の対決を見据え、経験豊富な武士たちを召し抱えることで自軍を強化すると同時に、豊臣恩顧の武士を自陣営に取り込むという、巧みな人材戦略を展開した 24 。

二度の主君喪失を経て浪人となっていた藤方安正も、この家康の人材登用という流れの中で、新たな道を見出すことになる。高柳光寿・松平年一が編纂した信頼性の高い人名辞典『戦国人名辞典 増訂版』によれば、安正は秀次自刃の翌年である慶長元年(1596年)に徳川家康に仕えたと記録されている 12 。これは、彼が浪人生活からわずか1年ほどで再仕官を果たしたことを意味し、彼の武士としての能力が評価されていたことを示している。

この登用は、双方にとって大きな意味を持っていた。家康にとって、安正のような中堅クラスの旧秀次家臣を召し抱えることは、大きな政治的リスクを伴うことなく、実戦経験豊富な人材を得て自らの軍事力を増強する上で有効であった。一方、安正にとっては、これまでの二人の主君(織田信包、豊臣秀次)とは異なり、もはや誰かの臣下ではなく、それ自体が巨大な権力基盤を持つ徳川家康という、最も安定的で将来性のある主君に巡り会えた瞬間であった。父の代からの苦難、そして二度にわたる主君の失脚という不運を乗り越え、彼は三度目の正直で、ついに安住の地を得ることに成功したのである。

第七章:旗本藤方家の確立 ― 五百石の知行と役職

徳川家康への仕官を果たした藤方安正の地位は、慶長2年(1597年)、具体的な形で保障されることになった。この年、彼は下総国(現在の千葉県北部など)において500石の知行地を与えられたのである 15 。これにより、彼は単なる家臣ではなく、将軍家に直属し、将軍への謁見(御目見)が許される「旗本」としての身分を正式に確立した。

彼の知行地が下総国の具体的にどの村であったかを特定する史料は見当たらないが、当時の下総国には、安正のような旗本の知行所が多数、複雑に入り組む形で存在していた 28 。彼はこれらの村々から上がる年貢を経済的基盤として、江戸で暮らすことになった。

500石という禄高は、江戸幕府に仕える数千家の旗本の中では「中堅」クラスに位置づけられる 29 。この格式になると、単なる番方(軍事職)だけでなく、幕府の財政や将軍家の側近業務を担う、より専門的な役職に就く可能性が開けてくる。例えば、将軍の側近である小納戸衆や、幕府財政を監査する勘定吟味役といった役職は、500石クラスの旗本が任じられる代表的なポストであった 31 。また、軍役としては、自身が馬上で出陣するほか、侍2名、槍持ちや馬の口取りなどを含め、合計で十数人の従者を率いることが義務付けられており、これは小大名には及ばないものの、武士としての十分な体面を保てる規模であった 29 。

史料によれば、安正は後に二代将軍・徳川秀忠に属したと記録されており 15 、これは彼が関ヶ原の戦いを経て江戸幕府の基盤が確立されていく初期の時代において、将軍直属の家臣として安定した勤めを果たしていたことを示している。彼は、父・朝成が亡くなった慶長2年(1597年)から25年後の元和8年(1622年)、新たな時代である江戸の世でその生涯を終えた 15 。

第八章:藤方家の後嗣と系譜 ― 名誉の回復

藤方安正の最大の功績は、単に徳川旗本として自らの身を立てたことだけではない。彼が築いた安定した基盤の上に、一族の血脈を絶やすことなく次代へと繋ぎ、かつて失われた家の名誉を完全に回復させたことにある。安正には、安利(やすとし)、安重(やすしげ)、安友(やすとも)といった息子たちがおり、彼らが家督を継承していくことで、藤方家は江戸時代を通じて旗本として存続した 15 。

この事実は、江戸幕府が寛政年間に編纂した、大名・旗本の公式な系譜集である『寛政重修諸家譜』によって、揺るぎなく証明されている 15 。この『寛政重修諸家譜』は、幕府に仕える全ての由緒ある家々の系図を網羅したものであり、ここに家名が記載されること自体が、徳川の世において公的に認められた名家であることの証であった 34 。

この公式記録の存在は、藤方一族の歴史を語る上で極めて重要な意味を持つ。なぜなら、それは伊勢の軍記物語『勢州軍記』が描いた物語を、史実として明確に覆すものだからである。『勢州軍記』には、父の不忠を嘆いた祖父・慶由が「藤方家の子孫は必ずや落ちぶれるだろう」と予言し、その言葉通り、子孫は零落して大津で宿屋を営むようになった、という因果応報の物語が記されている 12 。しかし、安正以降の藤方家が江戸幕府の旗本として幕末まで存続したという史実は、この軍記物語の記述が、教訓的な意味合いを込めて創作されたフィクションであったことを示している。高柳光寿らの『戦国人名辞典』も、この『勢州軍記』の記述を「疑問である」と指摘している 12 。

つまり、藤方家の歴史には二つの対照的な物語が存在する。一つは、『勢州軍記』に代表される、地域で語り継がれた「不忠による零落の物語」。もう一つは、『寛政重修諸家譜』に代表される、幕府によって公認された「忠勤による存続の物語」である。藤方安正の生涯をかけた最大の功績とは、徳川家への実直な奉公を貫くことによって、前者の物語を後者の公式記録で完全に上書きし、父の代に刻まれた「不忠の家」という汚名を雪ぎ、一族の名誉を回復させたことに他ならない。これこそが、彼が成し遂げた、一族の再生の最終的な証左と言えるのである。

総括:藤方安正の生涯が示すもの

藤方安正の生涯は、戦国時代の華々しい英雄たちの物語とは一線を画す。しかし、彼の軌跡を丹念に追うことで、時代の大きな転換点を生きた一人の武士の、リアルな生存戦略と価値観の変化を読み取ることができる。

第一に、彼は「生存戦略の達人」であった。父・藤方朝成が旧主・北畠具教の暗殺に加担したことで刻まれた「不忠」の烙印は、安正にとって生涯背負うべき重荷であった。彼はこの逆境から出発し、織田信包の改易、豊臣秀次の自刃という二度にわたる主君の失脚を経験しながらも、その都度、時代の流れを冷静に見極め、次なる仕官先を慎重に選択した。最終的に徳川家康という最も安定した主君に辿り着き、実直な奉公を貫くことで、一族を滅亡の危機から救い、江戸幕府の旗本という安泰な地位を確立した。彼の生涯は、派手な武功や劇的な立身出世物語ではないが、激動の時代を生き抜くための、極めて巧緻で現実的な戦略の成功例として評価されるべきである。

第二に、彼の生き様は、武士の「忠義」という価値観の再構築を体現している。父・朝成の行動は、中世的な「一所懸命」、すなわち一つの土地と一つの主君に命を懸けるという価値観からは「不忠」と見なされた。しかし安正は、父が裏切った旧主(北畠氏)への忠義に固執するのではなく、新たに仕えた主君(織田氏、豊臣氏、そして最終的には徳川氏)への奉公を尽くすことで、武士としての名誉を回復した。これは、特定の土地や血縁に根差した旧来の忠誠心から、天下を治める新たな権力者への奉公を第一とする、近世的な「忠義」のあり方への移行を象徴している。

最後に、藤方安正という一人の武将の生涯を詳細に調査することは、歴史の大きな物語の陰に隠れがちな、無数の武士たちが直面したであろう葛藤、選択、そして宿命を浮き彫りにする。彼は、父の代の汚名をそそぎ、激動の時代を生き抜き、次代に家名を繋ぐという、武士としての最も根源的かつ困難な責務を見事に果たした人物である。その堅実な生涯は、歴史の派手な舞台裏で、新しい時代を築き上げた無名の人々の確かな足跡の一つとして、再評価されるに値する。

藤方安正 生涯年表

|

西暦(和暦) |

安正の年齢(推定) |

主な出来事(安正個人・社会全般) |

主君と安正の身分 |

知行・俸禄 |

関連する主要史料・典拠 |

|

1569年(永禄12年) |

- |

織田信長が伊勢に侵攻。北畠氏が信長の次男・信雄を養子に迎え和睦。父・朝成が織田方に臣従。 |

- |

- |

3 |

|

1571年(元亀2年) |

0歳 |

藤方安正、藤方朝成の子として誕生。 |

- |

- |

15 |

|

1576年(天正4年) |

5歳 |

三瀬の変。父・朝成が旧主・北畠具教の暗殺に間接的に関与。祖父・慶由が自害したとの伝承が生まれる。 |

- |

- |

5 |

|

1582年(天正10年) |

11歳 |

本能寺の変。織田信長・信忠が死去。 |

(主君:織田信包) |

不明 |

36 |

|

1584年(天正12年) |

13歳 |

小牧・長久手の戦い。父・朝成が信雄から離れ、秀吉の被官となる。 |

(主君:織田信包) |

不明 |

5 |

|

1594年(文禄3年) |

23歳 |

主君・織田信包が秀吉により改易される。 |

織田信包 / 家臣 |

不明 |

16 |

|

1594-1595年頃 |

23-24歳 |

豊臣秀次に仕える。 |

豊臣秀次 / 家臣 |

不明 |

15 |

|

1595年(文禄4年) |

24歳 |

秀次事件。主君・豊臣秀次が自刃。 安正は連座を免れるも浪人となる。 |

豊臣秀次 / 家臣→浪人 |

俸禄を失う |

15 |

|

1596年(慶長元年) |

25歳 |

徳川家康に召し抱えられる。 |

徳川家康 / 家臣 |

不明 |

12 |

|

1597年(慶長2年) |

26歳 |

**下総国にて500石の知行を与えられ、旗本となる。**父・藤方朝成が死去。 |

徳川家康 / 旗本 |

500石 |

5 |

|

1603年(慶長8年) |

32歳 |

徳川家康が征夷大将軍に就任し、江戸幕府を開く。 |

徳川家康 / 旗本 |

500石 |

- |

|

時期不詳 |

- |

二代将軍・徳川秀忠に属する。 |

徳川秀忠 / 旗本 |

500石 |

15 |

|

1622年(元和8年) |

51歳 |

**藤方安正、死去。**戒名は勇哲。 |

徳川秀忠 / 旗本 |

500石 |

15 |

|

江戸時代後期 |

- |

藤方家の系譜が、幕府の公式記録『寛政重修諸家譜』に収録される。 |

- |

- |

15 |

引用文献

- 藤方安正(ふじかたやすまさ)『信長の野望・創造パワーアップキット』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=C101

- 北畠家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E7%95%A0%E5%AE%B6

- 三重県津市、美杉村、伊勢市へ - 栗林義長の歴旅 http://www.rekitabi.sakura.ne.jp/H16/1602mie/1602mie-2.htm

- 伊勢国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD

- 藤方朝成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%96%B9%E6%9C%9D%E6%88%90

- 戦国期の北畠氏の一門 http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/ichimon.htm

- 藤方村(ふじかたむら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E6%96%B9%E6%9D%91-3068259

- 大河内城の戦いと城跡 | いいなん.net http://iinan.net/id/id/id-5/

- 戦国期北畠氏家臣団 http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/kasin2.htm

- 藤方朝成(ふじかたともなり)『信長の野望 天道』武将総覧 http://hima.que.ne.jp/tendou/tendou_data_d.cgi?equal1=C001

- 今日の出来事 11月25日 1576年 - 三瀬の変。織田信長・信雄父子が北畠具教・長野具藤など北畠一族を暗殺する。 | 今日の楽天 https://plaza.rakuten.co.jp/reasontosell/diary/201411250000/

- 『勢州軍記』読もうぜ! - 藤方慶由の事 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6314ey/11/

- 北畠24将 http://www.amigo2.ne.jp/~fuchisai/home/kensyou3.htm

- 是非に及ばず ~太田牛一に転生してしまったので、戦国時代の史官 https://ncode.syosetu.com/n8865gm/205/

- 藤方安正 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E6%96%B9%E5%AE%89%E6%AD%A3

- 「織田信包」兄は信長。兄弟の中で長く生き残り、のちに家臣団の筆頭格へ | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/181

- 織田信包 信長の弟として、秀吉の家来として - らいそく https://raisoku.com/1392

- 伊勢上野城の見所と写真・200人城主の評価(三重県津市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/634/

- 上野城 (伊勢国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E9%87%8E%E5%9F%8E_(%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD)

- 津城 安濃城 伊勢上野城 家所城 宮山城 城山城 余湖 http://yogokun.my.coocan.jp/mie/tusi.htm

- 織田信包の家臣 - 歴史の目的をめぐって https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-05-oda-nobukane-kashin.html

- 豊臣秀次 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E6%AC%A1

- 豊臣秀吉の最大の汚点! 豊臣秀次事件の経緯を探る - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2426

- 豊臣秀次と関わりが深い人々 http://kenkaku.la.coocan.jp/juraku/hosa.htm

- 豊臣秀次 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B1%8A%E8%87%A3%E7%A7%80%E6%AC%A1

- 秀次と殺された女(ひと) - 幻冬舎ルネッサンス運営 読むCafe http://www.yomucafe.gentosha-book.com/contribution-58/

- 石田三成 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E4%B8%89%E6%88%90

- 【第二項 支配の実態】 - ADEAC https://adeac.jp/chiba-city/text-list/d100020/ht010050

- 旗本 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%97%E6%9C%AC

- 【四 大名と旗本】 - ADEAC https://adeac.jp/nagara-town/text-list/d100010/ht040040

- 江戸幕府・御家人、旗本石高別軍役&お財布事情(五百石~九百石編) - mond.jp http://unkkyoudan.mond.jp/rounk/shyumi/kokudaka500~900.htm

- 旗本と御家人 - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/240260184/

- 寛政重修諸家譜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%9B%E6%94%BF%E9%87%8D%E4%BF%AE%E8%AB%B8%E5%AE%B6%E8%AD%9C

- 3.寛政重修諸家譜 - 大名 - 国立公文書館 https://www.archives.go.jp/exhibition/digital/daimyou/contents/03.html

- 寛政重修諸家譜|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=909

- 織田信長の家臣団/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/91113/