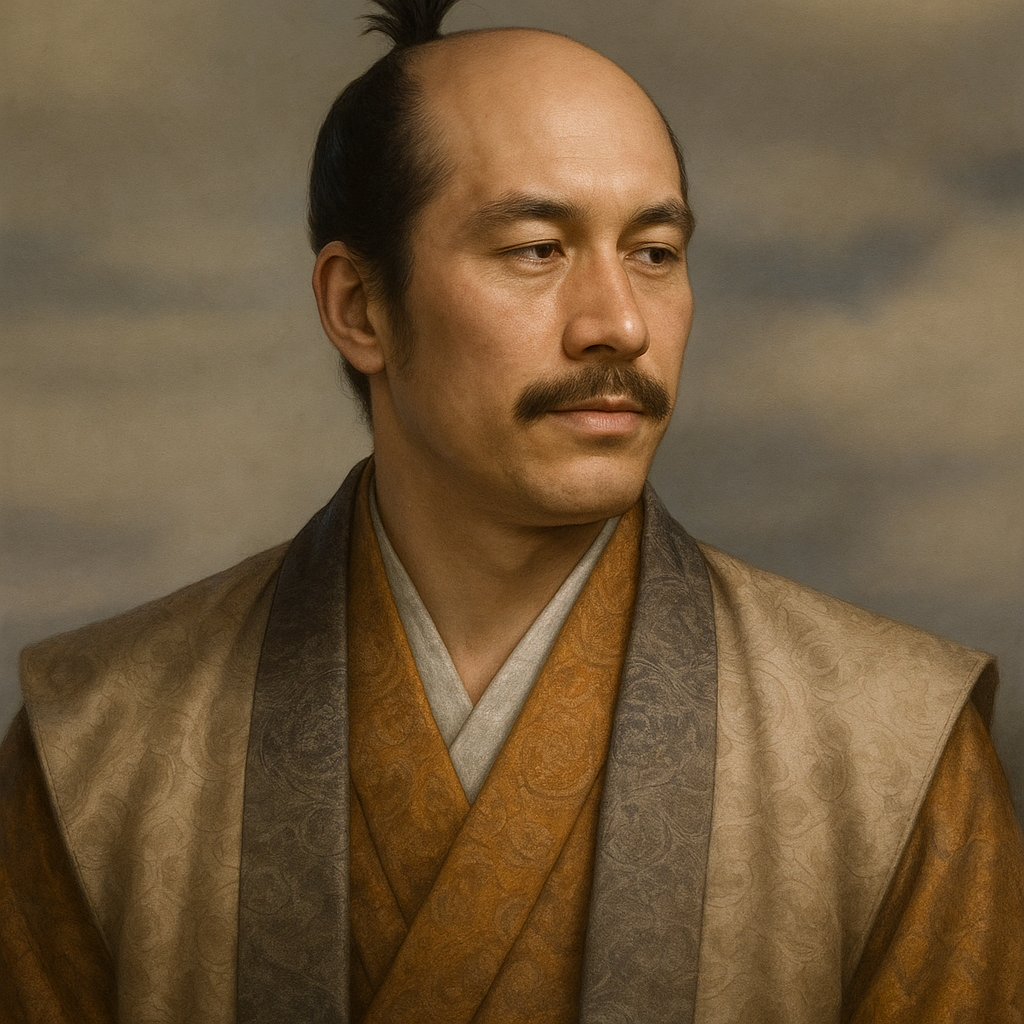

蘆名盛興

蘆名盛氏の嫡男。若くして家督を継ぐも、父が実権を掌握。伊達彦姫と結婚し同盟を強化するが、酒毒が原因とされる28歳での早世が、蘆名氏後継者問題と滅亡の遠因となった。

蘆名盛興に関する調査報告

1. はじめに

蘆名盛興とその時代背景の概説

本報告書は、日本の戦国時代に生きた武将、蘆名盛興(あしな もりおき)について、その生涯、家族、当時の政治的背景、関与した主要な出来事、他家との関係、そして彼が歴史に与えた影響を詳細かつ徹底的に調査し、分析することを目的とする。

蘆名盛興が生きた戦国時代中期から後期にかけての奥羽地方、特に彼が当主であった会津蘆名氏は、伊達氏、佐竹氏、上杉氏といった有力な戦国大名に囲まれ、複雑な外交関係と軍事的緊張の中にあった 1 。これらの勢力は、時には同盟を結び、時には激しく敵対するなど、めまぐるしく変化する情勢の中で、奥羽地方の覇権を争っていた 3 。

蘆名盛興という人物は、父・蘆名盛氏が築き上げた蘆名氏の最盛期と、その後の急速な衰退という大きな転換点の狭間に位置する。彼の短い生涯と早すぎる死は、蘆名氏の運命に測り知れない影響を及ぼした。盛興個人の資質や行動のみならず、当時の奥羽地方の勢力図の変化や、蘆名氏が内包していた構造的な問題が、彼の死を契機として顕在化した可能性が考えられる。父・蘆名盛氏は「奥州の名君」と称され、蘆名氏の全盛期を現出した人物である 6 。その嫡男として期待された盛興は、若くして家督を相続したものの、父・盛氏が依然として実権を掌握し続けていた 10 。これは、盛氏による後継者育成と権力維持を両立させようとした深謀遠慮の現れであったかもしれないが、同時に盛興の主体的な統治能力の発揮をある程度抑制した可能性も否定できない。盛興が男子の跡継ぎを残さずに早世したことは 11 、蘆名氏にとって深刻な後継者問題を引き起こした 11 。この後継者問題は、蘆名氏内部の結束を揺るがし、伊達氏や佐竹氏といった周辺勢力の介入を招く要因となった 10 。結果として、蘆名盛興の死は、父・盛氏が一代で築き上げた蘆名氏の勢力を維持することができず、その後の衰退へと向かう一つの大きな転換点となったと推察されるのである 9 。本報告書では、これらの点を踏まえ、蘆名盛興の実像に迫る。

2. 蘆名盛興の出自と家督相続

2.1 生い立ちと家族構成

蘆名盛興は、天文16年(1547年)、蘆名氏第16代当主である蘆名盛氏の嫡男として誕生した 11 。彼の母親は、奥羽の有力大名であった伊達稙宗の娘であり、盛興は伊達氏の血も引くことになる 11 。記録によれば、盛興は父・盛氏と母の結婚後10年目にしてようやく授かった待望の世継ぎであったとされ、その誕生は蘆名家にとって大きな喜びであったと推察される 11 。

盛興の兄弟姉妹に関する記録は多くないが、異母兄弟として蘆名氏方という人物がいたことが確認できる 10 。また、後に蘆名家の養子となり家督を継承する蘆名盛隆は、盛興にとって義理の兄弟にあたる 15 。姉妹には、白河義親の正室となった人物がいたことが史料に見える 11 。

盛興の正室は、伊達晴宗の四女である彦姫(ひこひめ)であった 11 。彦姫は、兄である伊達輝宗の養女として蘆名家に嫁いだとされ、この婚姻は当時の蘆名氏と伊達氏との間の同盟関係において極めて重要な意味を持っていた。盛興と彦姫の間には女子が一人(「れんみつ」、あるいは円通院、小杉山御台などと称される)生まれたが、男子の世継ぎには恵まれなかった 11 。この女子は、後に佐竹氏から養子として迎えられた蘆名義広の正室となっている 15 。

蘆名盛興の生涯と彼が置かれた状況を理解する上で、彼を取り巻く主要な血縁・姻戚関係を把握することは不可欠である。以下の表にその概要を示す。

表1:蘆名盛興 関係主要人物一覧

|

関係 |

氏名 |

生没年・備考 |

主要関連史料 |

|

父 |

蘆名盛氏 |

大永元年~天正8年 (1521-1580)。蘆名氏16代当主。最盛期を築く。 |

10 |

|

母 |

伊達稙宗の娘 |

生没年不詳。盛氏正室。 |

11 |

|

正室 |

彦姫 |

生年不詳~天正16年 (?-1588)。伊達晴宗四女。盛興死後、蘆名盛隆と再婚。 |

|

|

女子 |

れんみつ |

生没年不詳。「円通院」「小杉山御台」とも。蘆名盛隆養女。蘆名義広正室。 |

11 |

|

養子 |

蘆名盛隆 |

永禄4年~天正12年 (1561-1584)。二階堂盛義の子。盛興の跡を継ぎ18代当主。 |

|

|

(義兄弟) |

蘆名盛隆 |

(同上) |

15 |

|

姉妹 |

(氏名不詳) |

白河義親正室。 |

11 |

この表からもわかるように、伊達氏との二重の婚姻関係(母と妻)、男子の跡継ぎがいなかったこと、そして盛興の死後にその未亡人である彦姫が養子の盛隆と再婚し、さらに盛興の娘が後の当主の妻となるという複雑な人間関係は、蘆名氏の家督相続、外交政策、そして最終的な衰退の過程を理解する上で重要な伏線となっている。

2.2 家督相続の経緯と背景

永禄4年(1561年)、蘆名盛興は数え15歳という若さで父・盛氏から家督を譲られ、蘆名氏第17代当主となった 11 。しかしながら、この家督相続の実態については、当時40歳前後と働き盛りであった父・盛氏が完全に隠居するとは考えにくく、多分に形式的なものであったとする見方が有力である 10 。事実、盛氏は隠居後も「止々斎(ししさい)」と号し、黒川城とは別に岩崎城を拠点として 10 、政治・軍事の実権を依然として掌握し続け、蘆名家の代表として精力的に活動していた記録が残っている 10 。

当時の蘆名氏は、北に伊達氏、南に佐竹氏という強大な勢力と境を接し、また仙道(中通り)方面では二階堂氏との間で長年にわたる抗争を続けるなど、まさに内憂外患とも言える厳しい状況下に置かれていた 1 。このような情勢下で、盛氏が実権を保持しつつも、嫡男である盛興に早期に当主としての地位と経験を積ませることで、将来の安定的な権力継承を意図した可能性が指摘されている。盛興への早期の家督相続は、単なる世代交代というよりも、父・盛氏による周到な権力継承プロセスの一環であったと考えられる。しかし、この状況は同時に、盛興自身の主体的なリーダーシップの発揮をある程度制約し、結果として彼の統治者としての具体的な実績や評価を今日において難しくしている一因ともなっている。盛興にとっては、父の威光の下で比較的安定した形で統治に関与できるという利点があった一方で、独自の政策を大胆に展開したり、家臣団に対して強力な求心力を自ら築き上げたりする機会は限られていたかもしれない。史料において盛興が「智勇に優れ」と評されながらも 11 、具体的な治績に関する記録が乏しいのは、この父・盛氏の強力な影響力と、結果的に彼の生涯が短かったことによるものと考えられる。

3. 蘆名氏当主としての盛興

3.1 治世と業績

家督を相続した後、蘆名盛興は蘆名氏の勢力拡大に奔走したと伝えられているものの 11 、彼が単独で立案・実行した具体的な統治政策や、大規模な軍事行動を指揮したことを示す詳細な記録は乏しい。これは前述の通り、父である蘆名盛氏が隠居後も政治・軍事の実権を掌握し続けていたためと考えられる 10 。盛興の「当主」としての期間は、実質的には父・盛氏の統治の延長線上にあり、盛興は父の政策を補佐する立場、あるいは将来の本格的な統治に向けた準備期間であった可能性が高い。

盛興の治世における蘆名氏の主要な動向としては、永禄9年(1566年)の須賀川城主・二階堂盛義の降伏と、それに伴う伊達氏との和睦、そして盛興と伊達彦姫との婚姻成立が挙げられる 10 。これらの重要な外交・軍事行動は、主に父・盛氏の主導によるものであった。また、史料によっては、盛興が松山城の城主であった横田氏を攻略し、これを捕縛したという記録も見られる。

父・盛氏は、金山開発に力を入れたり、商人司に簗田(やなだ)氏を起用して領内の流通支配の強化を図るなど、内政面でも手腕を発揮していたが 10 、盛興がこれらの政策にどの程度、どのように関与したのかについては、現存する史料からは詳らかではない。「勢力拡大に奔走」という記述も、父の指揮下での活動や、当主としての象徴的な役割を指している可能性が考えられる。盛興の具体的な業績に関する記録の乏しさは、彼の統治期間が父の強力な影響下にあり、かつ短期間であったことに起因すると言えよう。

3.2 人物像と評価

史料において、蘆名盛興は「父と同様に智勇に優れ」 11 、また「若いながら優れた武将と、誉れ高い」 8 といった肯定的な評価が見られる。これらの記述は、彼が武将として将来を嘱望されていた人物であったことを示唆している。

その一方で、盛興の人物像を語る上で避けて通れないのが、彼の死因として多くの史料で指摘されている「酒毒」の問題である 11 。江戸時代に編纂された『会津旧事雑考』によれば、父・盛氏は永禄5年(1562年)、すなわち盛興が16歳の時と、元亀2年(1571年)、盛興が25歳の時の二度にわたり、領内での造酒を禁止する布告を出している 11 。この事実から、盛氏は嫡男である盛興の酒豪ぶり、あるいは酒癖を深く憂慮していたのではないかという推測がなされている 11 。

ただし、最初の禁酒令が発布された時点で盛興はまだ16歳であり、その年齢で深刻な酒乱癖があったと断定するには慎重な検討が必要であるとする見解もある 11 。しかし、二度目の禁酒令が盛興25歳の時であったことを考えると、彼の飲酒が常態化し、何らかの問題を引き起こしていた可能性は否定できない。

また、盛興の妻である彦姫が、実兄である伊達輝宗へ手紙を送っていたという記録が存在する 11 。もし盛興が長期間にわたり酒毒に侵され、公務の遂行に支障をきたしていた場合、彦姫が夫に代わって伊達氏との外交文書のやり取りといった重要な役割を担っていた可能性も考えられる。

これらの情報から浮かび上がる盛興像は、武将としての将来性を期待される一方で、酒という個人的な問題を抱えていた可能性のある、複雑な人物である。もし酒癖が彼の早世に繋がったとすれば、それは蘆名氏にとって計り知れない損失であったと言わざるを得ない。そして、父・盛氏による禁酒令が、単なる領民統制の目的だけでなく、後継者である盛興の健康問題に対する個人的な憂慮を含んでいたとすれば、そこには戦国武将の厳しさの裏に隠された、父としての一面が垣間見えるようである。

4. 伊達氏との婚姻と同盟関係

4.1 伊達彦姫との結婚の経緯と意義

永禄9年(1566年)、蘆名盛興は伊達晴宗の四女である彦姫を正室として迎えた。この際、彦姫は実兄である伊達輝宗の養女という形で蘆名家に輿入れしたとも伝えられている。この婚姻は、奥羽地方の二大勢力である蘆名氏と伊達氏の間に結ばれた重要な政略結婚であった。

この縁談は、実は永禄元年(1558年)にも一度持ち上がった経緯があるが、当時は盛興がまだ若年すぎたことなどの理由により、成立には至らなかったとされている 11 。

盛興と彦姫の婚姻が実現した直接的な背景には、蘆名氏と伊達氏の間の和睦条件があった。永禄6年(1563年)から、蘆名氏は須賀川城主・二階堂盛義(伊達晴宗の娘婿)と戦っていたが、この戦いにおいて伊達軍が二階堂氏を救援するために数度にわたり蘆名領に攻め込んだものの、蘆名方はこれを撃退した。そして永禄9年(1566年)、二階堂盛義が嫡男・盛隆(後の蘆名盛隆)を人質として差し出して降伏した。これを受けて、蘆名・伊達間でも講和が成立し、その和睦の条件の一つとして、盛興と彦姫の婚姻が実現したのである 10 。

特筆すべきは、この縁談が、彦姫の父である伊達晴宗の反対を押し切って、当時すでに伊達家の家督を継いでいた兄・伊達輝宗が主導して進めたものとされる点である。これは、伊達家内部の権力構造の変化と、輝宗の対蘆名政策における主体性を示すものと考えられる。

盛興と彦姫の婚姻は、単なる家と家の結びつきを超え、当時の奥羽地方における複雑な勢力バランスの中で、蘆名氏と伊達氏が一時的な安定と協調関係を模索した結果であったと言える。盛興の母も伊達稙宗の娘であり 11 、彦姫との婚姻は伊達氏との血縁関係をさらに強化するものであった。二階堂氏を介した紛争後の和睦条件としての婚姻は、両家がこれ以上の消耗戦を避け、共通の敵(例えば佐竹氏など)に対抗するための戦略的判断があったことをうかがわせる。

4.2 婚姻が蘆名氏および伊達氏に与えた政治的影響

蘆名盛興と伊達彦姫の婚姻により、蘆名氏と伊達氏の間には一時的に同盟関係が強化され、南奥羽地方における勢力均衡に一定の影響を与えた。

蘆名氏にとっては、最大の競合相手であり、長年にわたり緊張関係にあった伊達氏との関係が安定化することは、他の方面、例えば常陸の佐竹氏や越後の上杉氏などへの対応力を高める上で有利に働いた可能性が高い。背後の脅威が軽減されることで、より積極的な外交・軍事戦略を展開する余地が生まれたと考えられる。

一方、伊達氏にとっても、蘆名氏との和睦は領国の西側の安全を確保し、他の敵対勢力(例えば最上氏など)への軍事力を集中させることを可能にするという戦略的メリットがあった。

しかしながら、この婚姻による同盟関係は永続的なものではなかった。戦国時代の政略結婚の常として、両家の短期的な利害の一致に基づくものであり、当主個人の死や世代交代によって容易に変化しうる脆弱な基盤の上に成り立っていた。盛興の早世とそれに続く蘆名氏の後継者問題、そして伊達政宗の台頭によって、蘆名氏と伊達氏の関係は再び緊張し、最終的には破局を迎えることになる 10 。盛興と彦姫の婚姻は、両家の間の緊張緩和には貢献したが、両者の勢力拡大への志向そのものを変えるものではなかった。盛興の死と、その後の蘆名家中の混乱は、伊達政宗にとって会津介入の好機と映ったのである。彦姫自身は、盛興の死後も蘆名家に留まり、後に蘆名盛隆と再婚し、さらには自身の娘の婿として佐竹氏から蘆名義広を迎えるなど、蘆名家の存続に奔走したが、実家である伊達氏との関係修復には至らなかった。彼女の存在は、むしろ伊達・蘆名・佐竹という三者の複雑な関係性を象徴するものとなったと言えるだろう。

5. 盛興の早世と蘆名氏の動揺

5.1 病と死因

蘆名盛興は、天正2年(1574年)6月5日、数え28歳(満27歳)という若さで病死した 11 。その死は、蘆名氏の将来に暗い影を落とすことになる。

死因については、近世に編纂された「会津四家合考」や「富田家年譜」といった史料において、「酒毒」と記されていることが広く知られている 11 。前述したように、父・盛氏が領内において二度にわたり造酒を禁止する法令を発布したという記録があり 11 、これが盛興の酒豪ぶり、あるいは酒癖に対する父の懸念の現れであった可能性が推測されている。もし死因が酒毒であった場合、その病はかなり長期にわたっていた可能性も考えられる 11 。

一方で、異説として、常陸の佐竹氏との抗争の際に討死したとする説も一部には存在するが、史料的な裏付けの点から、酒毒説が有力視されている。

盛興の死因が「酒毒」であるという記録は、単なる病死として片付けられない複雑な背景を示唆している。もしこれが事実であれば、自己管理の問題が一人の武将の生命を縮めただけでなく、結果として大大名家の運命をも左右しうることを示す事例となる。また、父・盛氏による禁酒令との関連性は、単なる憶測を超えて、当時の蘆名家が抱えていた後継者に関する深刻な問題を浮き彫りにする。戦国武将の死因は多様であるが、「酒毒」という具体的な記録は注目に値する。これが事実であれば、盛興は健康管理に問題を抱えており、それが彼の統治能力や寿命に影響した可能性がある。

5.2 後継者問題の勃発

蘆名盛興には、正室である彦姫との間に女子(れんみつ)が一人いたものの、家督を継承すべき男子の世継ぎはいなかった 11 。この事実は、盛興の死が蘆名氏にとって単なる当主の交代以上の、深刻な後継者問題を引き起こすことを意味した。さらに、父である盛氏にも、盛興の他に男子はいなかったため 10 、蘆名氏の血筋による直接的な家督継承は絶望的な状況となった。

この未曾有の危機に対し、父・盛氏は断固たる措置を講じた。かつて二階堂氏との戦いの際に人質として蘆名家に送られていた二階堂盛義の子・二階堂盛隆(後の蘆名盛隆)を、盛興の未亡人となった彦姫と結婚させ、自らの養子として蘆名家の家督を継がせたのである 10 。この時、盛氏は名目上隠居の身ではあったが、後見人として引き続き蘆名家の政務全般を執り行った 10 。

盛興の男子不在による死は、蘆名氏の血統による直接的な家督継承を不可能にし、外部からの養子受け入れという、当時の大名家にとっては常に不安定要素を伴う選択を余儀なくさせた。これは、蘆名氏の家臣団の結束力を弱め、後の伊達氏や佐竹氏による家督問題への介入の余地を生み出す直接的な原因となった。戦国大名家にとって、嫡流の男子による安定した家督継承は、家の存続と勢力維持のための最重要課題であった。盛興の男子不在での死は、この最重要課題を達成できなかったことを意味する。養子・盛隆の擁立は、血縁的には盛興の母方(伊達氏)や盛隆の母方(伊達氏)を通じて遠縁ではあったものの 13 、本質的には二階堂氏からの養子であり、蘆名譜代の家臣団の中にはこれに反発する者もいた可能性が指摘されている 10 。盛興未亡人・彦姫と盛隆の結婚は、家督継承の正当性を補強し、かつ伊達氏との関係を維持しようとする苦肉の策であったと考えられる。この一連の措置は、当面の危機を回避するものではあったが、蘆名氏の将来に大きな不安定要因を残したと言わざるを得ない。

以下に、蘆名盛興の短い生涯における主要な出来事を略年表として示す。

表2:蘆名盛興 略年表

|

西暦 |

和暦 |

年齢(数え) |

主要な出来事 |

関連史料 |

|

1547年 |

天文16年 |

1歳 |

蘆名盛氏の嫡男として誕生。 |

11 |

|

1558年 |

永禄元年 |

12歳 |

伊達彦姫との最初の縁談が持ち上がるが不成立。 |

11 |

|

1561年 |

永禄4年 |

15歳 |

父・盛氏より家督を譲られる(形式的)。蘆名氏17代当主となる。 |

10 |

|

1562年 |

永禄5年 |

16歳 |

父・盛氏が最初の禁酒令を発布。 |

11 |

|

1566年 |

永禄9年 |

20歳 |

伊達彦姫と結婚。 |

|

|

(不明) |

(不明) |

― |

女子「れんみつ」誕生。 |

11 |

|

1571年 |

元亀2年 |

25歳 |

父・盛氏が2度目の禁酒令を発布。 |

11 |

|

1574年 |

天正2年6月5日 |

28歳 |

病死(酒毒説が有力)。 |

11 |

この年表は、盛興の人生の軌跡と、それが蘆名氏の動向とどのように連関していたかを明確に示している。特に、父・盛氏による禁酒令の発布時期と盛興の年齢を並記することで、酒毒説の背景について考察する材料を提供する。

6. 蘆名盛興の死が残したもの

6.1 蘆名氏の衰退への影響

蘆名盛興の28歳という早すぎる死と、男子後継者がいなかったという事実は、父・盛氏が一時代をかけて築き上げた蘆名氏の強大な勢力に深刻な陰りをもたらし、その後の急速な衰退へと繋がる大きな遠因となった 9 。

盛興の跡を継いで当主となった養子の蘆名盛隆は、若年ながら優れた武将であったと評価されているが 8 、元は対立関係にあった二階堂氏からの人質であり、その出自もあってか、蘆名家中には彼に心服しない勢力も存在したと見られる 10 。そして、その盛隆自身も天正12年(1584年)、黒川城内において近臣の大庭三左衛門によって暗殺されるという悲劇的な最期を遂げ、蘆名氏はさらなる混乱の渦に巻き込まれていく 8 。

盛隆の死後、その遺児である亀王丸(亀若丸とも)がわずか生後一ヶ月で家督を継ぐが、この幼い当主も天正14年(1586年)に疱瘡を患い3歳で夭逝してしまう 12 。これにより、蘆名氏の後継者問題は泥沼化し、家中は分裂の危機に瀕した。

盛興の死は、あたかもドミノ倒しの最初の牌であったかのように、蘆名氏の屋台骨を揺るがす一連の不幸な出来事の連鎖を引き起こした。彼の死が直接的に蘆名氏の滅亡に繋がったわけではない。しかし、男子後継者の不在という構造的な弱点を露呈させ、それが続く当主の相次ぐ早世や家中の内紛と複雑に絡み合い、最終的には伊達政宗による会津侵攻、すなわち天正17年(1589年)の摺上原(すりあげはら)の戦いにおける敗北を招く下地を作ったと言える。この一連の出来事の起点を辿れば、蘆名盛興の早すぎる死と後継者不在という事実に突き当たるのである。

6.2 周辺勢力(伊達氏、佐竹氏など)との関係変化と戦国時代の勢力図への波及

蘆名盛興の死後、蘆名氏が直面した後継者問題は、隣接する有力大名である伊達氏と佐竹氏の介入を招く格好となった。伊達輝宗・政宗親子は、輝宗の次男である伊達小次郎(政道)を蘆名氏の養子として送り込み、将来的に家督を掌握しようと画策した 10 。一方、常陸の佐竹義重もまた、自身の次男である義広(後の蘆名義広)を、盛興の娘(小杉山御台)の婿として、また盛隆の養女の婿として蘆名家に送り込み、家督を継がせようとした 5 。

これにより、蘆名家中は伊達政宗の弟・小次郎を推す伊達派と、佐竹義重の子・義広を推す佐竹派に分裂し、家督を巡る激しい内部抗争が繰り広げられた。重臣たちもそれぞれの派閥に与し、家中は深刻な対立状態に陥った。

この蘆名氏内部の混乱と弱体化は、奥羽統一の野望を抱く伊達政宗にとって、会津攻略の絶好の機会となった。天正17年(1589年)6月、伊達政宗は蘆名氏との決戦に臨み、磐梯山麓の摺上原において両軍は激突した。この戦いで蘆名軍は大敗を喫し、当主・蘆名義広は常陸へと敗走、ここに戦国大名としての蘆名氏は事実上滅亡した 1 。

蘆名盛興という一個人の死が引き金となり、それが蘆名氏の内部崩壊と周辺勢力の介入を招き、最終的には奥羽地方の勢力図を大きく塗り替える結果に繋がった。特に、蘆名氏の滅亡は、伊達政宗の会津領有を決定的なものとし、その後の彼の勢力拡大、ひいては豊臣政権下における奥羽の仕置にも大きな影響を与えた。この事実は、戦国時代における大名家の後継者問題の重要性と、それが周辺勢力に与える影響の大きさを如実に示している。もし盛興が早世せず、蘆名氏が安定した統治を継続できていたならば、伊達政宗の会津侵攻はより困難であったか、あるいは全く異なる様相を呈していたかもしれない。蘆名氏の滅亡がなければ、佐竹氏の南奥羽における影響力も異なる形で展開した可能性があり、盛興の早すぎる死は、単に蘆名一門の悲劇に留まらず、戦国時代末期の東北地方の政治・軍事バランスに測り知れない影響を与えたと言える。

7. 結論

蘆名盛興の生涯の総括と歴史的意義

蘆名盛興は、父・蘆名盛氏が築き上げた蘆名氏の最盛期に、その嫡男として生まれ、将来を嘱望された武将であった。しかし、若くして家督を継いだものの、実質的には父・盛氏の強力な影響下にあって独自の治績を歴史に深く刻む間もなく、28歳という若さでこの世を去った。

彼の死因として有力視される酒毒の問題は、彼個人の悲劇であると同時に、戦国時代における後継者育成の難しさや、当主の健康管理が家の命運を左右しうるという厳しさを示唆している。

蘆名盛興の最大の歴史的影響は、彼の死が男子後継者の不在という形で蘆名氏に深刻かつ長期にわたる後継者問題をもたらした点にある。この問題は、蘆名氏の内部結束を著しく弱体化させ、伊達氏や佐竹氏といった周辺の有力大名による介入を招き、最終的には蘆名氏の滅亡へと繋がる大きな要因の一つとなった。

彼の短い生涯は、戦国時代における大名家の存続が、当主個人の資質や寿命、そして何よりも後継者の有無にいかに大きく左右されるかという、構造的な脆弱性を示す一例と言えるだろう。

蘆名盛興は、その名を歴史に華々しく刻むほどの目立った活躍こそなかったかもしれない。しかし、彼の存在と、あまりにも早すぎる死は、蘆名氏の運命を大きく変え、ひいては戦国時代末期の奥羽地方の勢力図に、静かではあるが決定的な影響を与えた人物として記憶されるべきである。彼の生涯は、歴史の大きな流れの中で、一個人の生と死が時にいかに重大な転換点となりうるかを示す、示唆に富んだ事例と言えよう。

8. 参考文献

本報告書の作成にあたり、以下の主要な史料及び研究文献、並びにウェブサイト上の資料を参照した。

- 一次史料(言及されているもの)

- 「伊達輝宗日記」 11

- 「塔寺八幡宮長帳」 11

- 『大日本史料』 11

- 「会津四家合考」 11

- 「富田家年譜」 11

- 『会津旧事雑考』 11

- 『新編会津風土記』所収文書

- 二次史料・研究書

- 七宮涬三『会津 三浦 蘆名一族』(新人物往来社) 11

- 林哲『会津 芦名四代』(歴史春秋社) 11

- 大石直正「蘆名氏(葦名氏)」小林清治・大石直正編『中世奥羽の世界』(東京大学出版会、UP選書)所収 12

- 野口信一『会津藩』(現代書館、シリーズ藩物語) 12

- 佐藤巖太郎『会津執権の栄誉』(文藝春秋) 17

- 佐藤巖太郎『伊達女』(文藝春秋) 17

- その他参照資料

- 本報告書作成にあたり参照した各ウェブサイト掲載資料 1 等。

引用文献

- 【戦国時代】蘆名氏の戦い〜奥羽屈指の戦国大名はなぜ滅亡したのか【福島県の歴史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lg0hlTfSuS0

- 1『米沢・斜平山城砦群から見えてくる伊達氏の思惑』 https://yonezawa-np.jp/html/takeda_history_lecture/nadarayama/takeda_history1_nadarayama.html

- 上杉謙信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%AC%99%E4%BF%A1

- 長尾景虎の越後統一(12) -蘆名盛氏の陰謀- https://sightsinfo.com/sengoku/uesugi_kenshin-04_12

- 鬼の異名を持つ戦国武将!上杉謙信に一目置かれた男、佐竹義重の生涯 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/82494/

- 蘆名盛氏(あしな もりうじ) 拙者の履歴書 Vol.384~会津を守りし戦国の智将 - note https://note.com/digitaljokers/n/ndb6b0bbffb5a

- 東日本の要衝を守る最強の山城「向羽黒山城」は、なぜ会津に築かれたのか https://rekishikaido.php.co.jp/detail/11022

- 蘆名氏/藩主/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hansyu-asinasi.html

- 蘆名盛氏 伊達氏と互角にやり合った 南奥羽に覇を唱えた蘆名中興の祖 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kBZ_uNdnj_Y

- 蘆名盛氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F

- 蘆名盛興 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%88

- 蘆名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 蘆名盛隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%9A%86

- 芦名家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%A6%E5%90%8D%E5%AE%B6

- 蘆名盛興- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%88

- 蘆名義広~伊達政宗に敗れた男、 流転の末に角館に小京都を築く | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9599

- 蘆名氏・伊達氏を題材にした小説を紹介します - 北塩原村 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/uploaded/attachment/1047.pdf

- 本が善本とされる。 - 資料 宮城県史第2巻 - 獅山公治家記録 - 仙台市図書館 https://lib-www.smt.city.sendai.jp/wysiwyg/file/download/1/661

- H522 蘆名盛高 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/H522.html

- 東北城館魂 御廟所 https://joukan.sakura.ne.jp/gobyousho/gobyousho.html

- 蘆名盛舜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%9C

- 芦名盛氏(あしな もりうじ) 拙者の履歴書 Vol.140~会津に根を張りし平和の守り人 - note https://note.com/digitaljokers/n/n017d4eea3222

- 第3章で述べた柏木城中心 - 部の現地観察の成果をまとめつつ、 今後にむけての課題を整理することとしたい。 なお先学の方々の - 北塩原村 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/uploaded/attachment/197.pdf

- 佐竹義重は何をした人?「鬼と呼ばれた坂東太郎がカオスを束ねて奥州一統した」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/yoshishige-satake

- ものである。 - 新潟産業大学リポジトリ https://nsu.repo.nii.ac.jp/record/39/files/KJ00000199881.pdf

- 彦姫 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BD%A6%E5%A7%AB

- 1565年 – 67年 将軍義輝の暗殺 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1565/

- 芦名盛高とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%A6%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%AB%98

- 北塩原村柏木城跡 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/uploaded/attachment/198.pdf

- 独眼竜政宗の登場人物 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8B%AC%E7%9C%BC%E7%AB%9C%E6%94%BF%E5%AE%97%E3%81%AE%E7%99%BB%E5%A0%B4%E4%BA%BA%E7%89%A9

- 名城は語る~2022 夏~ 執権(しっけん)の城 - アイアールマガジン IR magazine https://ir-magazine.net-ir.ne.jp/other/detail/id=10591

- 「歴史に向きあう」新たな観光の可能性 - 会津美里町 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/material/files/group/9/20151222-165857.pdf

- 仙台市博物館年報 https://www.city.sendai.jp/museum/shisetsuannai/documents/41.pdf

- 二階堂合戦記 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n2505fo/25/

- 秋山 定綱 https://joukan.sakura.ne.jp/gobyousho/gobyousho-main.html

- 芦名盛興はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%A6%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%88

- BLOG スタッフブログ - ブログ | 休暇村乳頭温泉郷【公式】 https://www.qkamura.or.jp/sp/nyuto/blog/detail.asp?id=99942

- 蘆名亀王丸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E4%BA%80%E7%8E%8B%E4%B8%B8

- 蘆名義広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%BE%A9%E5%BA%83

- 史跡向羽黒山城跡整備計画書 - 会津美里町 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/material/files/group/9/20110606-134611.pdf

- 124616.pdf - パブー https://puboo.jp/book/download/124616.pdf

- 大日本史料第十編之二十二編纂ノート https://www.hi.u-tokyo.ac.jp/personal/kaneko/chusei/10-22.html

- 会津若松市文化財保存活用地域計画 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2022072500057/file_contents/01aizuwakamatsusi-bunkazaihozonkatuyo-tiikikeikaku.pdf

- 解説之書 https://www.esashi-iwate.gr.jp/bunka/wp/wp-content/uploads/2021/11/saikachi_manual20220221.pdf

- 《と》会津の著名人/遇直なまでに至誠な気質 https://aizue.net/siryou/tyomeijin-to.html