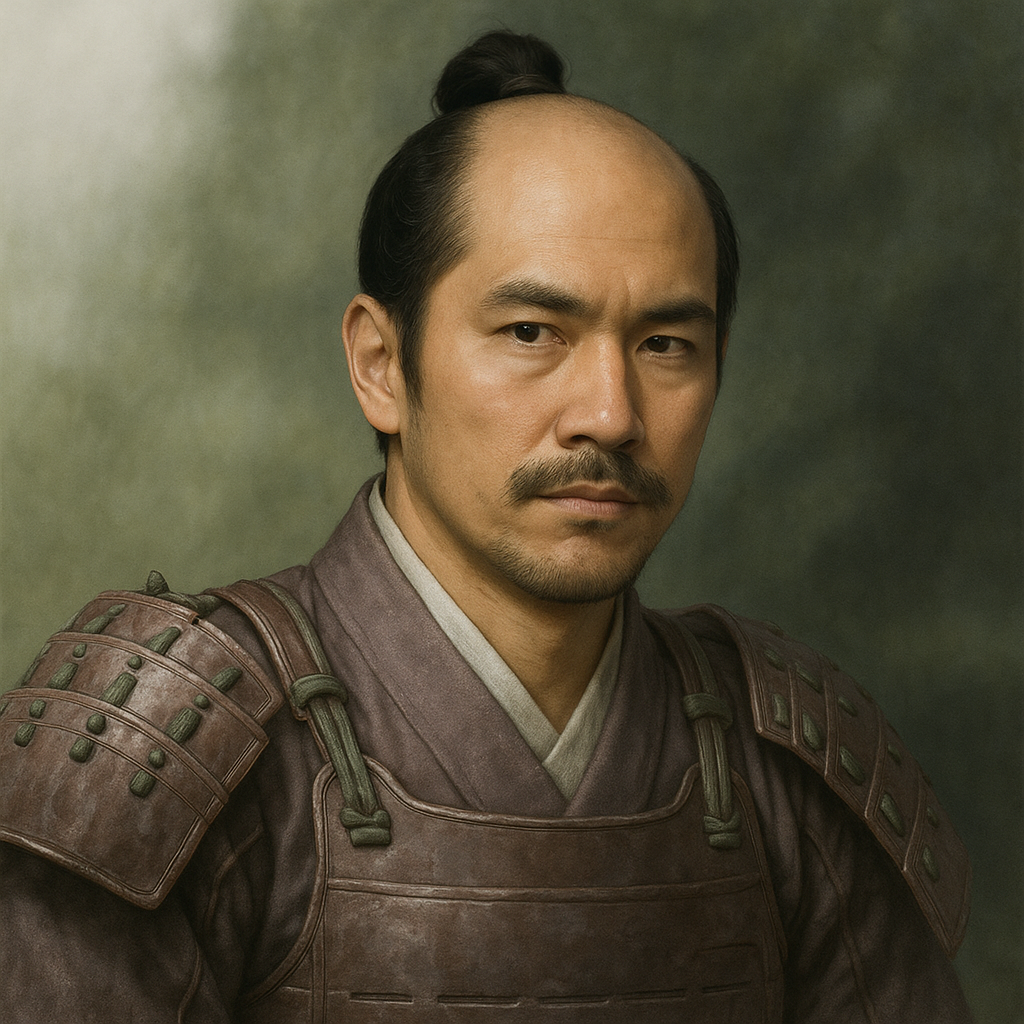

蘆名盛舜

蘆名盛舜は戦国時代の蘆名氏15代当主。兄の死後家督を継ぎ、家中の動揺を鎮め、領国支配を安定させた。伊達天文の乱で重要な役割を果たし、次代の蘆名氏最盛期への道筋をつけた。

蘆名盛舜に関する調査報告書

はじめに

-

本報告書の目的と概要

本報告書は、戦国時代の武将である蘆名氏第15代当主、蘆名盛舜(あしな もりきよ)について、現存する史料に基づき、その生涯、事績、および歴史的意義を明らかにすることを目的とする。具体的には、彼の家督相続の背景、領国経営の手腕、複雑な外交関係、そして奥羽地方の勢力図に大きな影響を与えた伊達天文の乱における役割を中心に詳述する。 -

蘆名盛舜という人物の時代背景と重要性

蘆名盛舜が活動した16世紀前半は、応仁の乱以降の混乱が続き、室町幕府の権威が著しく低下し、各地で守護大名や国人領主が実力で勢力を伸張させる、いわゆる戦国乱世の真っ只中にあった。奥羽地方も例外ではなく、伊達氏、最上氏、相馬氏、岩城氏、白河結城氏といった諸勢力が、互いに同盟と抗争を繰り返しながら覇を競っていた。

このような時代背景において、蘆名盛舜は、兄の予期せぬ死により家督を継承し、家中の動揺を鎮め、蘆名氏の領国支配を安定させるとともに、積極的な外交・軍事政策を展開した。彼の治世は、次代の蘆名盛氏による蘆名氏の最盛期への道筋をつけたという点で、蘆名氏の歴史、ひいては南奥羽の戦国史において看過できない重要性を持つ 1 。

蘆名盛舜の指導者としての資質は、単に軍事的な成功に留まるものではない。蘆名氏が会津という地理的に限定された地域権力から、奥羽の広域的な政治動向に関与しうる戦国大名へと脱皮する過渡期において、内政の安定と戦略的な対外関係の構築を両立させた点にその特質が見出せる。家督相続直後には、松本氏や猪苗代氏といった有力家臣や一族による反乱に直面したが 1 、これらを鎮圧することで、まず足元を固めるという現実的な判断を示した。この国内の安定を背景に、伊達稙宗や相馬顕胤との同盟を締結し 1 、一方で岩城氏や白河結城氏とは対立して中通りへの進出を図るなど 1 、選択的な外交・軍事政策を展開した。これらの施策は、次代の盛氏が「最盛期」 6 を現出するための不可欠な準備段階であり、この「種まき」の時期を的確に指導した点が、盛舜の指導者としての重要な側面である。

1. 蘆名盛舜の生涯

- 1.1 出自と家系

- 生年と両親: 蘆名盛舜は、延徳2年(1490年)に、蘆名氏第13代当主・蘆名盛高の子として誕生した 1 。母は越後守護・上杉房定の娘である 1 。この婚姻関係は、後の蘆名氏の対越後政策に何らかの影響を与えた可能性が考えられる。なお、一部史料には長享元年(1487年)誕生説も見られるが 3 、延徳2年説がより広く支持されている。

- 兄弟姉妹: 兄には後に第14代当主となる蘆名盛滋がいた 1 。また、妹の一人は伊達稙宗の正室となっており 4 、これは蘆名氏と伊達氏という奥羽の二大勢力間の初期における重要な姻戚関係を示す。

盛舜の母が越後の名門上杉氏出身であるという事実は、当時の政略結婚の通例から見て、蘆名氏にとって対伊達氏戦略や越後方面への影響力行使において、潜在的な外交カードとして機能し得たと考えられる。戦国時代の婚姻は、単なる家と家の結びつき以上に、軍事同盟の担保、勢力均衡の維持、あるいは特定方面への進出の足掛かりといった高度な政治的・戦略的意味合いを持っていた。上杉氏は越後守護であり、関東管領を輩出する名門であった。その娘を娶ることは、蘆名氏の家格向上にも繋がり、また、伊達氏が急速に勢力を拡大する中で、これを牽制しうる越後勢力との連携の可能性を秘めていた。盛舜が天文2年(1533年)に越後上杉氏の内訌に際して出兵を計画したことは 4 、この母方の縁故が全く無関係であったとは考えにくい。少なくとも、介入の口実や交渉の糸口として利用された可能性は否定できない。現存史料からは、この母方の関係が具体的にどのように外交に作用したかを直接的に証明する記述は乏しいが、当時の武家社会における婚姻の重要性を考慮すれば、これが蘆名氏の外交オプションの一つとして、あるいは潜在的な影響力として存在したと推測することは合理的である。

- 1.2 家督相続の経緯

- 兄の急死と相続: 永正18年(1521年)2月7日、兄である第14代当主・蘆名盛滋が嗣子なく死去した 1 。これに伴い、弟である盛舜が32歳で家督を相続し、蘆名氏第15代当主となった 1 。

- 相続時の蘆名氏の状況: 当時の蘆名氏は、15世紀末から16世紀初頭にかけて、会津四郡(耶麻郡、河沼郡、大沼郡、会津郡)を中心とする領域に支配権を確立しつつあったが、その過程では度重なる内外との抗争を経験していた。さらに、永正2年(1505年)には父・盛高と兄・盛滋が対立するなど、一族内部の抗争も完全に収束してはいなかった 4 。盛舜の家督相続は、このような依然として不安定な要素を抱える状況下で行われた。

- 1.3 家督相続初期の動乱と領内安定化

- 相続直後の試練: 盛舜の家督相続は平穏無事とはいかず、その正統性や新体制に対する反発からか、家督の座を巡る争いがあった可能性が指摘されている 4 。

- 有力家臣・一族の反乱と鎮圧:

- 大永元年(1521年)4月、重臣である松本大学とその弟・藤左衛門を誅殺した 1 。これは新当主による権力基盤強化の一環であった可能性がある。

- 同年5月、会津盆地の西方、檜原に攻め入った隣国の長沼氏を撃退し、逆にその本拠地である南山地方へ反撃を加えている 4 。

- 同年6月、蘆名氏の本拠地である黒川城に攻め寄せた有力一族・猪苗代氏の反乱を鎮圧。この反乱に同調した松本新蔵人・同右門・塩田某らも討ち取った 1 。

盛舜による家督相続直後の迅速かつ断固たる反乱鎮圧は、単に軍事的な勝利を意味するだけでなく、新当主の統治能力と決断力を内外に示し、求心力を高め、蘆名家中の権力構造を再編・強化する上で決定的な役割を果たした。これにより、後の積極的な対外政策展開のための安定した国内基盤が確立された。戦国時代において、家督相続直後は最も体制が脆弱であり、不満を持つ家臣や一族が反旗を翻す格好の機会であった。松本氏や猪苗代氏といった有力者の反乱は 1 、盛舜にとって最初の、そして最大の試練であった。これらの反乱を力で制圧したことは 1 、盛舜が単なる血縁による後継者ではなく、実力と指導力を兼ね備えた当主であることを家中に明確に示した。これにより、潜在的な反抗勢力への抑止力となった。反乱者を排除し、その所領や地位を再配分することは、当主に忠実な勢力を登用し、権力基盤を強化する機会となる。松本大学らの誅殺は 1 、その典型例と言える。国内の安定なくして、対外的な軍事行動や外交交渉は不可能である。盛舜がその後、伊達氏との同盟や中通りへの進出 1 といった積極策を打ち出せたのは、これらの初期の反乱鎮圧によって後顧の憂いをある程度断ち切ることができたからに他ならない。史料 1 にある「家中安定下来(家中が安定した)」という結果は、これらの措置が効果的であったことを端的に示している。

2. 蘆名盛舜の統治と外交

- 2.1 領国経営

- 2.1.1 領内安定と統治基盤の強化

- 内乱の鎮静化: 家督相続初期の一連の反乱を鎮圧した後、盛舜の治世においては大規模な内乱はほとんど見られなくなり、蘆名氏の領国は比較的安定した状態を維持した 4 。これは、彼の統治能力の高さを示すとともに、その後の対外活動の基盤となった。

-

寺社政策を通じた内政安定:

盛舜は会津四郡の寺社に対し、その諸権益を保証したり、新たに付与したりする内容の判物を数多く発給している

4

。これは、寺社の宗教的権威や社会的影響力を利用して領民の慰撫を図り、寺社勢力を自らの支配体制に組み込むことで、内政の安定化を目指した政策と推測される。具体例として、天文8年(1539年)4月11日付で、飯豊山蓮華寺の宝泉坊権大僧都祐順に対し、飯豊山における仙達としての活動に関する権益を先例通り安堵する旨の判物が「会津旧事雑考」に記録されている

10

。

盛舜の寺社政策は、単に信仰心の発露や伝統的権威の尊重に留まるものではなく、領国支配の安定化、領民の精神的統合、情報ネットワークの活用、さらには寺社が持つ経済力や人的資源の掌握といった、極めて戦略的かつ複眼的な意図を含んでいたと考えられる。寺社は領民の日常生活や精神世界に深く関わっており、その権威を認めることは、領主の支配の正当性を間接的に補強する効果があった。特に飯豊山のような広域的な信仰圏を持つ修験道の拠点は、各地からの情報が集まるハブとしての機能も有していた。これを掌握することは、領内の動静や隣国の情報を得る上で有利であった。大規模な寺社は荘園や寄進地を保有し、経済的に豊かであった。また、僧侶や寺社関係者は識字率が高く、行政実務の一部を担わせることも可能であった。寺社を通じて領民の不満を吸収したり、教化を行ったりすることで、社会秩序の維持に貢献した。史料 4 が「寺社の興隆を積極的に進めることで内政の安定化を図ったと推測され」と述べているのは、この点を指している。判物による権益安堵は 10 、寺社を領主の保護下に置くと同時に、領主の支配権を再確認させる行為でもあった。これにより、寺社勢力を自らの統治システムの一部として機能させようとしたと考えられる。 -

黒川城下の整備と家臣集住の進展:

天文7年(1538年)に蘆名氏の本拠地である黒川で大規模な火災が発生し、蘆名氏の居館をはじめ、重臣である針生氏・松本氏・常世氏らの屋敷や、熊野宮・諏訪社といった主要な寺社まで焼失したという記録がある

4

。この事実は、この時期までに蘆名氏の主要な家臣たちが黒川の城下町に集住していたことを示唆しており、当主を中心とした集権的な支配体制の整備と、城下町の計画的な発展が進んでいたことをうかがわせる

4

。

黒川城下への重臣集住は、蘆名氏が中世的な在地領主の連合体から、当主への権力集中と家臣団の一元的統制を特徴とする戦国大名へと変質しつつあったことを示す重要な指標である。これは軍事力の迅速な動員、家臣統制の強化、そして城下町の経済的・文化的中心としての発展を促す戦略的措置であった。中世の武士は自らの所領に在住し、半ば独立的な立場を保つことが多かった。これに対し、戦国大名は家臣を城下に集住させることで、その軍事力を直接掌握し、謀反のリスクを低減しようとした。重臣が城下にいれば、有事の際の軍議や出陣が迅速に行える。また、日常的な行政命令の伝達も効率化される。史料 4 の記述は、盛舜の時代に既にこの体制が機能していたことを示唆する。家臣とその家族、従者が城下に住むことで、消費が拡大し、商人や職人が集住する。これにより城下町は経済センターとして発展し、大名の財政基盤強化にも繋がる。城下町は文化の中心地ともなり、領国全体の文化水準向上や、大名の威信向上にも寄与する。天文7年の大火の記録 4 は、災害の記録であると同時に、当時の黒川城下の構造や主要な施設、そして重臣の集住という社会状況を間接的に伝える貴重な史料となっている。

- 2.1.2 室町幕府・朝廷との通交と権威の利用

- 官位叙任による権威付け: 盛舜は、室町幕府との関係を維持し、官位を得ることで自らの権威を高めようとした。これは、戦国時代においても中央の権威が一定の影響力を持ち続けていたことを示している 4 。

- 天文2年(1533年)以前には修理大夫に任官されたとみられる 4 。

- 天文7年(1538年)には遠江守任官の御礼として、将軍足利義晴に礼物を献上している 1 。官名は「遠江守」 1 または「修理大夫」 4 とされる。

-

天文9年(1540年)には、将軍へ大鷹一居を献上し、その返礼として太刀一腰を賜っている

4

。

盛舜による幕府を通じた官位獲得や献上・下賜のやり取りは、単に名目的な権威を求めるだけでなく、領国支配の正当性の補強、周辺大名に対する外交的優位性の確保、中央政府との情報パイプの維持、蘆名氏の「会津守護」としての家格意識の表明、といった複数の戦略的意図が込められた高度な外交活動であった。戦国時代とはいえ、幕府や朝廷から与えられる官位は、その大名の支配が「公」のものとして認められているという一定の権威を与え、家臣や領民に対する求心力を高める効果があった。周辺大名との交渉において、より高い官位を持つことは、自らの格付けが高いことを示し、有利な立場を築く一助となった可能性がある。伊達稙宗も同様に中央との結びつきを利用して家格上昇を図っている 11 。中央との定期的な接触は、京都の政情や他の大名の動向といった貴重な情報を得る機会を提供した。蘆名氏は室町時代から「会津守護」を称しており 3 、幕府との公式な関係を持つことは、この「守護」としての立場を内外に再認識させる意味合いも持っていた。献上品(鷹)と下賜品(太刀)の交換 4 は、単なる儀礼に留まらず、相互の主従的関係(あるいはそれに準ずる関係)を確認し、維持するための具体的な行為であった。

- 2.2 外交と軍事

- 2.2.1 周辺勢力との同盟と抗争を通じた勢力拡大

- 伊達・相馬氏との連携: 陸奥国の有力大名である伊達稙宗や相馬顕胤と同盟関係を結んだ 1 。この同盟は、主に南方の岩城氏や白河結城氏に対抗し、中通り地方への勢力拡大を図るための戦略的連携であったと考えられる。

- 岩城・白河結城氏との対立: これらの同盟を背景に、岩城氏や白河結城氏とは敵対関係にあり、中通り方面への領土拡大を目指してしばしば軍事衝突を繰り返した 1 。

- 具体的な軍事行動:

- 享禄元年(1528年)8月、伊達氏を援助する形で、伊達領から見て遠方に位置する葛西氏の領土へ出兵している 2 。これは伊達氏との同盟関係の強さを示す事例である。

- 天文3年(1534年)にも伊達氏を援助し、白河郡の新城において、伊達・二階堂連合軍の一翼を担い、岩城・白河連合軍と交戦した 4 。

盛舜の治世初期から中期にかけての外交戦略は、伊達氏との協調を基軸としつつも、その関係性は単なる従属ではなく、相互利益に基づく戦略的パートナーシップであり、蘆名氏自身の勢力拡大という明確な目的を持っていた。しかし、この伊達氏への依存度の高さは、後の天文の乱において蘆名氏の立場を複雑化させる要因ともなった。盛舜の妹が伊達稙宗の正室であるという姻戚関係は 4 、同盟の基盤となった。また、南方の岩城氏や白河結城氏という共通の敵の存在が、両者の連携を促した。葛西領への出兵 2 や新城での戦い 4 は、両者が実質的な軍事同盟として機能していたことを示している。これにより蘆名氏は中通り方面への進出の足掛かりを得た。伊達氏との同盟は、蘆名氏にとって安全保障と勢力拡大の手段であったが、完全に伊達氏の意向に従属していたわけではない。盛舜は自らの判断で外交・軍事行動を行っており、蘆名氏の国益を追求していた。この強固な伊達氏(特に稙宗)との関係が、天文の乱勃発時に蘆名氏が当初稙宗方につく直接的な理由となった。しかし、乱の長期化と戦局の変化、そして田村氏との対立は 14 、この関係性を見直す契機となり、最終的には晴宗方への転向という大胆な戦略変更に繋がった。この転換は、蘆名氏が伊達氏の動向に一方的に左右される存在から脱却し、より自律的な外交を展開する画期となった。

- 2.2.2 越後方面への関心と介入計画

-

天文2年(1533年)、隣国である越後国で守護・上杉氏の家中で内訌が発生した際、盛舜は上杉定憲に与する本庄氏らと連絡を取り、越後国内への出兵を計画した

4

。これは、母方が上杉氏の出身であること

1

も影響した可能性があり、また、会津の西方の安定確保や、可能であれば越後への影響力拡大を狙ったものと考えられる。

盛舜の越後出兵計画は、単に隣国の内紛への介入に留まらず、会津の地政学的な位置を考慮し、西方の安定化を通じて東方(中通り)への勢力拡大をより有利に進めようとする戦略的視野の広さを示す。しかし、当時の蘆名氏の国力や越後国内の複雑な情勢から、大規模かつ持続的な介入は困難であり、計画は限定的なものに終わった可能性が高い。会津にとって越後は西の隣国であり、越後の情勢不安は会津の安全保障に直接影響する。また、日本海交易の拠点である越後への影響力確保は経済的にも魅力的であった。もし越後に親蘆名勢力を樹立できれば、東の中通り方面への進出に際して背後の憂いが減り、より多くの兵力を東方に集中できる。これは、盛舜が多角的な戦略を構想していた可能性を示唆する。史料 4 は「越後国内への出兵を計画している」と記述しており、実際に大規模な軍事行動がどの程度行われたかは明確ではない。これは、計画が実行段階で頓挫したか、あるいは小規模な支援に留まった可能性を示唆する。越後国内の勢力関係は複雑であり、揚北衆の動向など、外部勢力が容易にコントロールできる状況ではなかった。また、会津から越後への軍事行動は、山岳地帯を越える必要があり、兵站上の困難も伴った。この計画自体は、盛舜が奥羽だけでなく、隣接する越後の情勢にも注意を払い、外交的・軍事的なカードを準備しようとしていたことを示しており、彼の戦略家としての一面をうかがわせる。

- 蘆名盛舜の主要な外交関係表

- セクション: 2.2 外交と軍事

- 内容:

|

関係勢力 |

関係性 (同盟/敵対/その他) |

主な出来事・背景 |

関連史料 |

|

伊達稙宗 |

同盟(当初)、姻戚 |

妹が稙宗正室。葛西攻め援軍(享禄元年)。新城の戦い共闘(天文3年)。天文の乱で当初支持。息子の盛氏の正室も稙宗の娘。 |

1 |

|

相馬顕胤 |

同盟 |

対岩城・白河結城氏戦略の一環。 |

1 |

|

岩城氏 |

敵対 |

中通り進出を巡り抗争。 |

1 |

|

白河結城氏 |

敵対 |

中通り進出を巡り抗争。 |

1 |

|

葛西氏 |

敵対(伊達氏の敵) |

享禄元年の伊達氏援軍による攻撃。 |

2 |

|

長沼氏 |

敵対 |

大永元年の侵攻撃退、南山攻撃。天文元年の南山攻撃。 |

4 |

|

越後上杉氏(上条方) |

連携(計画段階) |

天文2年の内訌に際し、本庄氏らと連絡し出兵計画。 |

4 |

|

伊達晴宗 |

対立→同盟(天文の乱時) |

天文の乱で当初は父・稙宗方として対立。天文16年、晴宗方に転じる。 |

14 |

|

田村隆顕 |

同盟(稙宗方)→対立 |

天文の乱中、同じ稙宗方であったが中通りで衝突。これが蘆名氏の晴宗方転向の一因。 |

14 |

3. 伊達天文の乱への関与

- 3.1 背景:伊達氏における父子対立の激化

- 乱の勃発: 天文11年(1542年)、陸奥国の大名・伊達氏において、第14代当主・伊達稙宗とその嫡男・晴宗の間で深刻な内紛、いわゆる伊達天文の乱が勃発した 14 。

- 対立の原因: この骨肉の争いの直接的な原因は、稙宗が三男・時宗丸(後の伊達実元)を越後守護・上杉定実の養子として送り込もうとし、それに際して多数の伊達家臣団を随行させようとしたことに対し、晴宗が伊達家の弱体化を懸念して強く反対したことにあるとされる 14 。しかし、背景には、稙宗による急進的な集権化政策や強引な段銭徴収 17 、さらには稙宗の娘婿である相馬顕胤への伊達領の一部(相馬旧領)割譲案 14 などに対する家臣団や晴宗の不満が蓄積していたことも挙げられる。

- 広範囲な波及: この伊達氏の内紛は、単に伊達家中の問題に留まらず、稙宗・晴宗それぞれに与する南奥羽の諸大名を巻き込み、広範囲かつ長期にわたる大規模な争乱へと発展した 14 。

- 3.2 蘆名氏の初期の立場:伊達稙宗方への加担

- 姻戚関係に基づく参陣: 蘆名盛舜は、伊達稙宗と深い姻戚関係にあった。盛舜の妹が稙宗の正室であり 4 、さらに盛舜の嫡男・盛氏(後の16代当主)の正室も稙宗の娘であった 5 。このような密接な関係から、天文の乱が勃発すると、蘆名氏は当初、岳父であり舅でもある伊達稙宗方に与して参戦した 14 。

- 稙宗方の主要勢力: 稙宗方には、蘆名氏のほか、最上氏、相馬氏、田村氏、二階堂氏(照行)、懸田氏、塩松氏、葛西氏、大崎氏など、多くの姻戚関係にある大名や従属勢力が名を連ねた 16 。

- 3.3 立場変更の経緯と理由:伊達晴宗方への転向

-

田村隆顕との確執:

乱の最中である天文16年(1547年)、同じく稙宗方に属していた田村隆顕と、中通り地方の支配権を巡って衝突が発生した

14

。この対立が、蘆名氏の立場を揺るがす大きな要因となった。

蘆名氏と田村氏の衝突は、単なる戦術的な不和ではなく、天文の乱という奥羽全体の勢力図が流動化する中で、両者の潜在的な領土的野心が顕在化した結果である。この衝突は、蘆名氏にとって、伊達氏の内紛への関与方針を根本から見直し、より自律的な勢力拡大を目指すための戦略的転換点となった。蘆名氏も田村氏も、以前から戦略的に重要な中通り地方への進出を目指していた 1 。伊達氏の内紛は、奥羽の既存の勢力均衡を崩し、周辺大名にとっては自らの勢力を拡大する好機ともなり得た。本来、同じ稙宗方として共闘すべき蘆名氏と田村氏が衝突したという事実は 14 、伊達氏の内紛という大義名分よりも、各々の領土的野心や勢力圏の確保という現実的な利益追求が優先されたことを示唆する。この衝突により、蘆名氏は稙宗方にとどまることの戦略的価値を再評価する必要に迫られた。田村氏との対立が継続すれば、稙宗方内部での連携が困難になり、戦線が徒に拡大・複雑化するリスクがあった。一方、劣勢であった可能性のある晴宗方は、この状況を好機と捉え、蘆名氏に対して有利な条件(例えば、中通りにおける権益の黙認や支援など)を提示し、自陣営への取り込みを図った可能性が高い。史料 14 が「田村隆顕との間に不和が生じ、両者が争い始めたことがきっかけで、蘆名氏は晴宗方へと転じました」と明確に記述している通り、この衝突が最終的な立場変更の引き金となった。 - 晴宗方への転向: この田村氏との対立を主な理由として、蘆名盛舜は伊達稙宗方から離反し、伊達晴宗方に与する立場へと転じた 14 。史料 16 も蘆名氏が立場を変えたことを指摘しているが、その具体的な理由については史料 14 がより詳細である。

- 3.4 乱における役割と終結への影響

- 戦局への影響: 有力大名である蘆名氏が晴宗方に加わったことは、乱の戦局に大きな影響を与え、それまで必ずしも有利ではなかった晴宗方を一気に優位に立たせる要因となった 14 。

-

乱の終結:

長期にわたった天文の乱は、天文17年(1548年)9月、室町幕府13代将軍・足利義輝の仲介(調停)により、稙宗と晴宗の間で和睦が成立し、ようやく終結した。この結果、稙宗は家督を晴宗に譲って隠居し、晴宗が伊達氏第15代当主となった

16

。

天文の乱における蘆名盛舜の巧みな立場変更と戦略的判断は、単に伊達氏の内紛の帰趨に影響を与えただけでなく、蘆名氏自身の伊達氏からの実質的な自立を促し、南奥羽における有力戦国大名としての地位を飛躍的に向上させる決定的な契機となった。これは、次代の盛氏による蘆名氏全盛期到来の直接的な布石であった。天文の乱は、伊達氏の家中の結束を著しく損ない、その勢力を一時的に大きく減退させた 16 。これまで伊達氏と協調的、あるいはある程度その影響下にあった蘆名氏にとって、伊達氏の弱体化は、その束縛から逃れ、より自律的な行動をとる絶好の機会となった。史料 20 は「従属下にあった大崎・葛西・最上・相馬・蘆名の各氏は乱に介入して伊達家に対する発言力を増し、従属関係を脱した」と指摘している。乱の混乱に乗じて、蘆名氏は自らの勢力圏を拡大することが可能になった。史料 14 は「蘆名氏は、天文の乱に乗じて伊達氏から独立し、勢力を拡張した。特に蘆名氏は、伊達氏と肩を並べるほどの有力大名へと成長した」と明確に述べている。乱の終結に貢献したことで、蘆名氏の奥羽における外交的発言力も増したと考えられる。盛舜がこの乱を通じて獲得した政治的・軍事的アドバンテージは、そのまま息子の盛氏に引き継がれ、盛氏が会津を中心とする広大な領域を支配し、内政・外交に辣腕を振るうための強固な基盤となった 6 。盛舜のこの時期の判断がなければ、蘆名氏の歴史は大きく異なっていた可能性が高い。

4. 晩年と後継

- 4.1 嫡男・盛氏との二頭政治体制

- 盛氏の政治参加: 天文2年(1533年)頃から、盛舜の嫡男である盛氏(もりうじ、初名は盛治(もりはる))が蘆名氏の政治活動に名を現すようになる 4 。

- 二頭政治の実施: この時期から盛舜の治世後半にかけては、盛舜と盛氏の父子による二頭政治が行われたとされている 4 。これは、盛氏への円滑な権力移譲と、後継者としての育成を意図したものであったと考えられる。

-

具体的な関与の証左:

天文2年(1533年)に発給された家臣への売券(土地売買の証明書)には、盛舜と盛治(後の盛氏)が父子で連署しており、この頃から盛氏が実際に文書の発給といった公的な政治活動に関与し始めていたことが確認できる

4

。

盛舜と盛氏による二頭政治は、単なる後継者教育の期間を超え、盛氏の政治的・軍事的実務能力の涵養、家臣団や周辺勢力に対する盛氏の正統性と指導力の事前承認、家督継承に伴う潜在的な混乱リスクの極小化、広域化する領国統治における効率的な役割分担、といった複数の戦略的意義を持つ計画的な権力移行プロセスであった。戦国時代において、当主の急死や能力不足は一族の存亡に関わる。盛氏を早期から実務 4 に参加させることで、座学では得られない実践的な統治能力を身につけさせることができた。父と共に政務を執ることで、盛氏は次期当主としての地位を家中に周知させ、その指導力を徐々に示すことができた。これにより、盛舜の隠居・死後の家督争いの可能性を低減できた。盛舜が外交や大規模な軍事指揮といった対外的な側面に注力し、盛氏が領内の日常的な政務や地域的な問題への対応を担当する、といった役割分担があった可能性も考えられる。これにより、統治の効率化と緻密化が図れたかもしれないが、具体的な運営実態に関する史料は乏しい 4 。この二頭政治が天文2年頃から天文13年(1544年)の盛舜隠居まで、約10年間にわたり継続したことは 4 、これが場当たり的なものではなく、周到に準備された長期的な権力移譲計画であったことを示唆する。このスムーズな権力移行と、若年から統治経験を積んだ盛氏の存在が、次代における蘆名氏の全盛期現出の重要な要因の一つとなったことは間違いない。

- 4.2 盛氏への家督禅譲と隠居

- 家督譲渡の時期: 天文13年(1544年)12月までに、盛舜は嫡男・盛氏に家督を譲り、隠居生活に入った 1 。一部史料 5 に天文10年(1541年)譲渡説も見られるが、複数の史料 4 が天文13年説を支持しており、史料 4 は天文10年説を明確に否定していることから、天文13年説がより有力と考えられる。

- 隠居後の活動: 隠居後の盛舜の具体的な活動については、史料が乏しく詳細は不明である 4 。家督を譲った後も、一定の影響力を保持していた可能性はあるが、積極的な政治活動は見られない。

- 4.3 死没

- 逝去: 天文22年8月21日(ユリウス暦換算:1553年9月28日)に死去した 1 。

- 享年: 64歳であった 1 。

- 墓所: 墓は福島県会津若松市にある宗英寺に現存するとされる 4 。

5. 蘆名盛舜の歴史的評価と人物像

- 5.1 史料に基づく評価

- 「名君」としての評価: 一部の史料、特に後世の編纂物と思われるもの 3 において、「奥州を代表する戦国大名まで築き上げた名君」という高い評価がなされている。これは、盛舜が家督相続直後の家中の混乱を収拾し、猪苗代氏らの反乱を鎮圧したこと 1 、伊達氏や相馬氏と結んで岩城氏や白河結城氏と対抗し領土を拡大したこと 1 、そして次代の盛氏による全盛期への道筋をつけたことなどが総合的に評価された結果と考えられる。

- 内政手腕: 盛舜は寺社政策を通じて領内安定を図り 4 、また黒川城下への家臣集住を進めるなど 4 、集権的な支配体制の構築に努めた。これらの政策は、彼の内政における手腕の一端を示すものである。

- 外交・軍事能力: 伊達氏や相馬氏との同盟締結 1 、岩城氏や白河結城氏との抗争 1 、葛西氏への出兵 2 、越後への介入計画 4 、そして伊達天文の乱における巧みな立場変更 14 などは、盛舜が状況に応じた戦略的判断ができる外交・軍事能力を有していたことを示唆している。

- 蘆名氏における位置づけ: 盛舜の治世は、蘆名氏が会津の地域権力から南奥羽の有力戦国大名へと飛躍するための重要な過渡期にあたる。彼の行った内政の安定化と積極的な対外政策は、次代の盛氏による蘆名氏の最盛期現出の強固な基盤を築いたと言える。

- 5.2 人物像に関する考察

- 史料の制約と推測: 蘆名盛舜の具体的な人物像や性格を詳細に伝える一次史料は限られている 3 。そのため、彼の行動や政策の結果から、その人物像を推測するほかない部分が多い。例えば、家督相続直後の反乱を迅速に鎮圧したことから、決断力と実行力を兼ね備えた人物であった可能性が考えられる。また、伊達天文の乱において、当初の立場から転換したことは、状況を冷静に分析し、国益を優先する現実的な判断能力を持っていたことを示唆する。

- 逸話・伝承の欠如: 現時点での調査範囲では、蘆名盛舜個人の具体的な逸話や、彼に関する特筆すべき伝承は見当たらない 3 。これは、彼の事績が息子の盛氏の華々しい活躍の陰に隠れがちであったことや、会津地方の戦国期史料そのものの制約によるものかもしれない。

結論

-

蘆名盛舜の生涯と業績の総括

蘆名盛舜は、戦国時代の奥羽地方において、蘆名氏の勢力基盤を固め、次代の飛躍へと繋げた重要な武将であった。延徳2年(1490年)に生まれ、兄の急死により永正18年(1521年)に家督を相続すると、直ちに松本氏や猪苗代氏といった家中の反乱を鎮圧し、領国支配の安定化に成功した。内政面では、寺社政策を通じて領民の慰撫と支配体制への組み込みを図り、黒川城下への家臣集住を進めることで中央集権化を推進した。また、室町幕府との通交を通じて官位を得、自らの権威を高めた。

外交・軍事面では、伊達稙宗や相馬顕胤と巧みに連携し、岩城氏や白河結城氏と抗争しながら中通り地方への勢力拡大を図った。特に、伊達天文の乱(1542年~1548年)においては、当初姻戚関係から伊達稙宗方に与したが、戦局と自国の利害を冷静に判断し、天文16年(1547年)には伊達晴宗方に転じるという大胆な戦略的決断を下した。この行動は乱の帰趨に大きな影響を与え、結果として蘆名氏の伊達氏からの自立性を高め、南奥羽における有力大名としての地位を向上させることに繋がった。

天文2年(1533年)頃からは嫡男・盛氏との二頭政治体制を敷き、円滑な権力移譲を進め、天文13年(1544年)には盛氏に家督を譲って隠居。天文22年(1553年)に64歳でその生涯を閉じた。 -

蘆名氏の歴史における盛舜の意義

蘆名盛舜の治世は、蘆名氏が会津の一地域領主から、奥羽の政治動向に大きな影響力を持つ戦国大名へと成長する上での、決定的な転換期であったと言える。彼の行った内政の安定化、集権化の推進、そして巧みな外交・軍事戦略は、息子である蘆名盛氏が築き上げる蘆名氏の最盛期のための強固な土台となった。盛舜の時代に培われた国力と政治的地位がなければ、盛氏による広範な領国支配や、武田信玄、上杉謙信といった中央の有力大名との外交交渉も困難であったろう。したがって、蘆名盛舜は、蘆名氏の歴史において、過渡期を巧みに乗りこなし、次代の繁栄を準備した「中興の祖」に準ずる重要な役割を果たしたと評価できる。 -

今後の研究課題

蘆名盛舜に関する研究は、息子の盛氏と比較すると依然として十分とは言えない。特に、彼の具体的な内政政策(検地、楽市楽座のような経済政策、家臣団の具体的な統制方法など)や、人物像をより深く掘り下げるための一次史料の発掘と分析が望まれる。また、彼が関与した越後出兵計画の具体性や、伊達天文の乱におけるより詳細な軍事行動、外交交渉の過程についても、関連史料の再検討や新たな視点からの分析によって、さらに明らかになる可能性がある。これらの研究が進むことで、戦国期南奥羽における蘆名氏の歴史的役割、ひいては戦国時代の地域権力の様相について、より多角的で深い理解が得られることが期待される。

引用文献

- 芦名盛舜- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%9C

- 蘆名盛舜(あしな もりきよ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%9C-1049893

- 蘆名氏/藩主/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hansyu-asinasi.html

- 蘆名盛舜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%9C

- H522 蘆名盛高 - 系図コネクション https://his-trip.info/keizu/H522.html

- 蘆名(アシナ)はどこ? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%98%86%E5%90%8D

- 蘆名盛氏(アシナモリウジ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F-25307

- 蘆名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 会津黒川城(会津若松城、鶴が城 http://yaminabe36.tuzigiri.com/fukusima/aizuwakamatu.htm

- 飯豊山|日本歴史地名大系(平凡社) - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1238

- 伊達稙宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E7%A8%99%E5%AE%97

- 郷土歴史倶楽部(みちのく三国史・・葛西一族編) - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/historykasai100.html

- 奥州中世史について - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/ousyu100.html

- 天文の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E6%96%87%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 蘆名盛氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F

- 伊達氏天文の乱 - 福島県伊達市公式ホームページ https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/87/1145.html

- 骨肉の争い 天文の乱 - 福島市 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/bunka-kyodo/fureai/rekishi/chuse/fureai03-08.html

- 伊達家に巻き起こった親子間の骨肉の争い『天文の乱』!6年続いた大騒動の行方は? - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=Jo7n3MHT630

- 宮城中世郷土史(伊達一族物語編) - FC2 https://tm10074078.web.fc2.com/date1000.html

- 伊達稙宗とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%BC%8A%E9%81%94%E7%A8%99%E5%AE%97

- 国指定史跡・向羽黒山城跡 - 会津美里町 https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/material/files/group/9/panhuretto2020.pdf