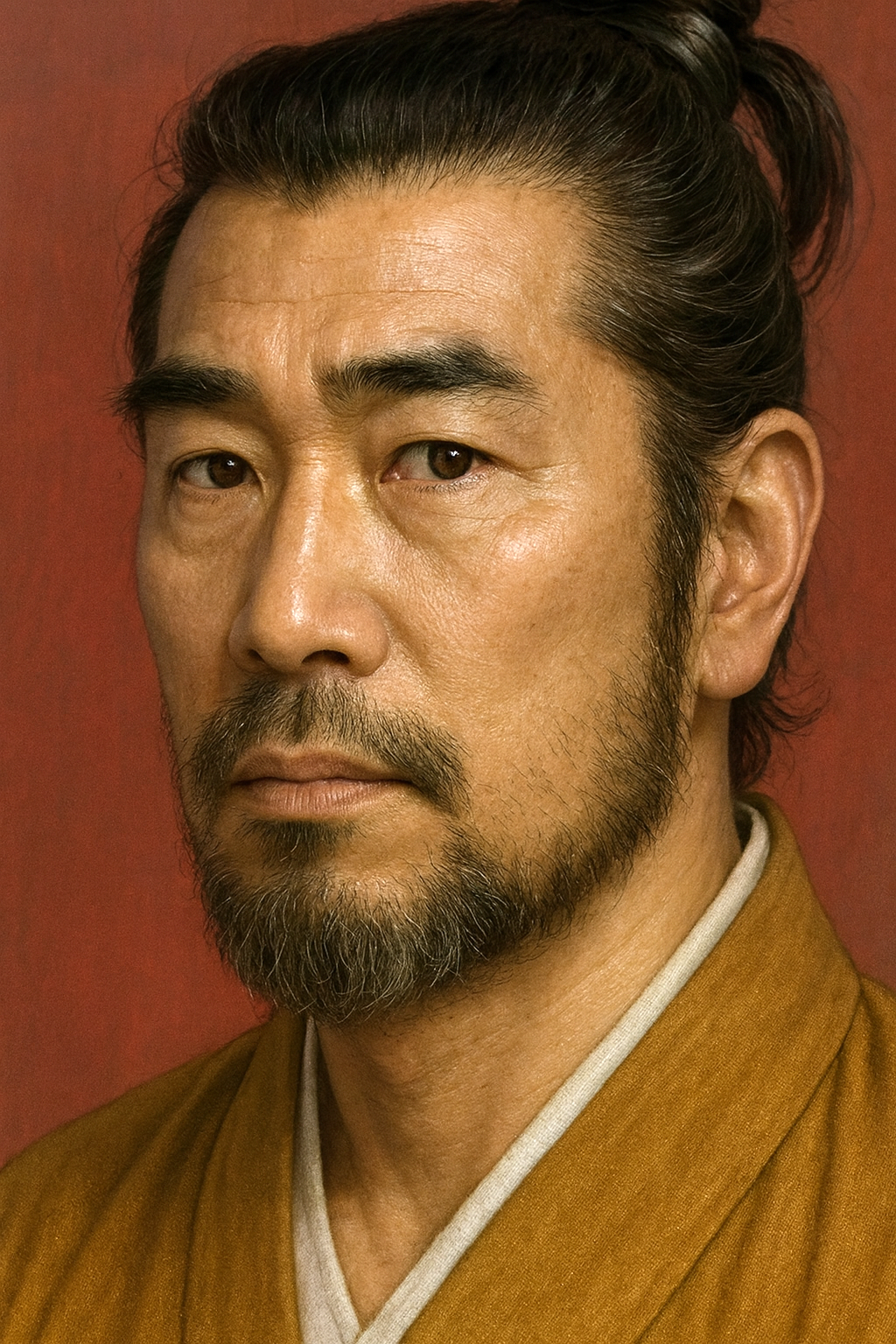

袴垂保輔

平安時代の貴族藤原保輔は、盗賊となり京を震撼させた。日本初の切腹を遂げたとされ、その壮絶な最期は伝説化。説話の盗賊「袴垂」と融合し、江戸時代には妖術を操るアンチヒーローとして描かれた。

袴垂保輔 ― 史実と伝説の狭間で生まれた平安のアンチヒーロー

序論:史実と伝説の交差点

「袴垂保輔(はかまだれやすすけ)」という名は、一人の人間を指し示しているように見えながら、その実態は二つの異なる源流に根差している。一方は、藤原氏という日本最高の名門に生まれながら、盗賊として京の都を震撼させ、歴史にその名を刻んだ実在の貴族「藤原保輔(ふじわらのやすすけ)」である 1 。もう一方は、『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』といった説話文学の世界に登場する、神出鬼没で時に狡猾、時に間抜けな伝説上の大盗賊「袴垂(はかまだれ)」である 3 。

この二つの存在は、本来、別個の文脈で語られるべきものであった。しかし、歴史の潮流と人々の創作意欲の中で、両者は次第に融合し、「袴垂保輔」という一人の、しかし極めて多層的なアンチヒーロー像として結晶化していく。彼は、日本史上初めて「切腹」という壮絶な死を遂げたとされる人物であり、その生涯は後世の日本文化に深く、そして多様な影響を与え続けることになった。

本報告は、この複雑に絡み合った二つの源流を丹念に遡り、まず史実としての藤原保輔の生涯を歴史的史料から再構築する。次に、伝説としての袴垂の物語を説話文学の中に分析する。そして最終的に、この二者がいかにして「袴垂保輔」という一人の人物像に融合し、時代を経るごとにそのキャラクターを変容させながら、後世の人々を魅了し続けたのか、その歴史的・文化的プロセスを徹底的に解明することを目的とする。

第一部:史実の藤原保輔 ― 栄華と転落

説話文学が纏わせた伝説の衣を剥ぎ取り、史料から浮かび上がる藤原保輔の実像に迫ることで、彼の転落が単なる一個人の逸脱ではなく、彼が生きた時代の構造的矛盾と深く結びついていたことが明らかになる。

第一章:藤原南家の落日と保輔の出自

藤原保輔の悲劇性を理解するためには、まず彼が背負っていた血筋の栄光と没落の歴史を紐解く必要がある。彼は藤原南家巨勢麻呂(こせまろ)流の嫡流に、右京大夫・藤原致忠(むねただ)の子として生を受けた 2 。祖父は、かつて権勢を誇った大納言・藤原元方(もとかた)であり、その血筋は紛れもなく名門であった 7 。さらに、兄には後に摂政・藤原道長の側近として「道長四天王」の一人に数えられ、武勇と風雅で名を馳せることになる藤原保昌(やすまさ)がいた 9 。この輝かしい血統は、彼の後の人生との対比において、その悲劇性を一層際立たせる装置として機能している。

しかし、保輔が生きた10世紀末の平安京は、藤原氏の中でも北家、とりわけ藤原道長の家系が摂関政治の頂点を極め、絶大な権力を掌握していた時代であった 13 。その一方で、かつては藤原四家の一角として栄えた南家は傍流へと追いやられ、政治の中枢から遠ざかることを余儀なくされていた。特に、保輔の祖父・元方は、自らの娘が産んだ皇子の立太子(皇太子に立てること)を実現できず、失意のうちにこの世を去ったと伝えられており、一族には政治的挫折の記憶が色濃く影を落としていた可能性が指摘される 16 。

このような政治的背景に加え、保輔の家庭環境そのものも穏やかではなかった。父・致忠は、後に息子の保輔の罪に連座して検非違使に拘禁されただけでなく、別の殺人事件で佐渡国への流罪に処されるなど、波乱に満ちた生涯を送っている 5 。さらに、保輔の兄弟である藤原斉光(さいこう、斉明とも)も貴族への傷害事件を起こして逃亡の末に討たれるなど、一族には荒々しい気風と暴力の連鎖が窺える 3 。

ここから見えてくるのは、藤原保輔の犯罪が、単なる個人の資質の問題に帰せられるものではないという視点である。それは、藤原北家による一強支配体制の中で没落していく南家という、政治的・社会的な構造に根差した現象と捉えることができる。栄達の道が事実上閉ざされた名門貴族の青年が、正規のルートでは得られない自らの存在価値を、社会の外部、すなわち「武」や「暴力」といった禁じられた領域に見出そうとした結果、彼は時代の闇へと転落していったのではないか。保輔の凶行は、この「没落貴族」というアイデンティティの危機から生まれた、歪んだ自己実現の試みであったという仮説が成り立つ。

第二章:貴族から「本朝第一の武略」を持つ盗賊へ

保輔は、当初から社会の外側にいたわけではない。史料によれば、彼は正五位下・右馬助(うまのすけ)、右京亮(うきょうのすけ)といった官職を歴任しており、これは彼が一度は貴族社会の秩序の中で生きようと試みたことを示唆している 2 。五位以上の官位を持つ貴族であれば、生活に困窮することは考えにくく、彼の犯行の動機が単なる金銭目的ではなかった可能性が高い 1 。

しかし、彼の名はほどなくして、都を震撼させる一連の凶悪犯罪と分かちがたく結びつくことになる。鎌倉時代に成立した系図集『尊卑分脈』は、彼を「強盗の張本、本朝第一の武略、追討宣旨を蒙る事十五度」と、恐るべき言葉で記録している 1 。15回もの追討令が発せられたという事実は、彼の犯行がいかに執拗かつ大規模であり、朝廷が彼を国家の秩序を揺るがす重大な脅威と見なしていたかを物語っている。

その犯行手口は、極めて残忍かつ計画的であった。鎌倉時代の説話集『宇治拾遺物語』には、保輔が自らの邸宅の蔵の床下に穴を掘り、商人を呼び入れては品物を検分させた後、その穴に突き落として殺害し、財物を奪っていたという、冷酷な連続殺人の逸話が記されている 1 。さらに、自らの仲間を逮捕した検非違使・源忠良を射殺するなど、国家の治安維持機関である公権力に対して、公然と牙をむくことも辞さなかった 3 。

保輔の犯罪は、彼個人の凶暴性を示すと同時に、彼が生きた時代の病理をも映し出している。紫式部や清少納言が活躍した華やかな宮廷文化のイメージとは裏腹に、当時の平安京は盗賊が横行し、治安が極度に悪化した危険な都市であった 21 。夜間の外出は命がけであり、貴族の邸宅でさえ頻繁に強盗の被害に遭っていた 23 。さらには、藤原道長の甥である伊周(これちか)・隆家(たかいえ)兄弟が花山法皇一行を襲撃し、従者を殺害するという「長徳の変」のように、貴族自身が暴力沙汰を引き起こすことも珍しくなかった 26 。保輔の転落は、このような雅と暴力が奇妙に同居する、平安京の暗部を象徴する事件だったのである。

第三章:「日本初の切腹」― その最期と歴史的意義

追討を逃れ続けていた保輔であったが、その逃亡生活は永延2年(988年)に終わりを告げる。同年6月、驚くべきことに、彼を捕らえたのはかつての手下であった足羽忠信(あすわのただのぶ)であった 27 。そして、この逮捕劇の際に、日本史上に類を見ない壮絶な行為が行われたと伝えられている。

鎌倉時代の説話集『続古事談』によれば、追手に追い詰められ、逃げられないと悟った保輔は、「刀を抜きて腹を切りて、腸(はらわた)を引き出でたりけり」と記されている 10 。彼はその場では死にきれず、捕縛されて獄に投じられたが、翌17日、その腹の傷がもとで息絶えた 1 。

この保輔の自害は、しばしば「記録に残る日本最古の切腹」として言及される 1 。しかし、この行為を後世の武士道精神における「名誉ある死」としての切腹と同一視することは、歴史的文脈を無視した解釈と言わざるを得ない。武士の美学としての切腹が、一種の儀式として定着するのは、源平の争乱を経て鎌倉時代に入ってからのことであり、保輔の時代にはまだそのような観念は存在していなかった 10 。『続古事談』の記述自体も、その劇的な内容から伝説的な脚色が加わっている可能性は否定できない 28 。

仮にこの記述が史実を反映しているとすれば、保輔の行為は、名誉や美学とは全く異なる次元で理解されるべきである。それは、法による裁きを受け、公衆の面前で辱められることを拒絶し、自らの手で自らの生命を絶つという、 究極の個人的な反抗であり、体制に対する最後のデモンストレーション であった。彼の行為は、儀式化された「切腹」ではなく、腸を引きずり出すという凄惨な自傷行為であり、その根底にあるのは、社会の秩序や権力に対する徹底的な拒絶の意志である。貴族社会から逸脱し、アウトローとして生きた彼の生涯に一貫する反骨の精神が、その壮絶な最期においても貫かれたと解釈することができる。

第二部:伝説の大盗「袴垂」― 説話の中の影

史実の藤原保輔から一度視点を移し、平安後期から鎌倉初期にかけて編纂された説話文学の世界に登場する、もう一人の主人公「袴垂」を分析する。彼は、物語の中でどのような存在として語られていたのだろうか。

第一章:『今昔物語集』と『宇治拾遺物語』に描かれる二つの顔

説話集に登場する「袴垂」は、驚くべきことに、登場する物語によってその人物像が大きく異なる。代表的な二つの説話を通して、彼の多面性を検証する。

物語① 藤原保昌との遭遇譚

『今昔物語集』巻第二十五第七話や『宇治拾遺物語』巻二第十話などで語られる、最も有名な逸話である。

そのあらすじはこうだ。ある冬の夜、衣類を手に入れようと獲物を探していた大盗賊・袴垂は、上等な衣を重ね着し、一人で笛を吹きながら悠然と夜道を行く男を見つける。絶好のカモだと思い後をつけるが、男から発せられる尋常ならざる威圧感に気圧され、どうしても襲いかかることができない。痺れを切らして刀を抜き、走りかかった瞬間、男は笛を吹くのをやめて振り返り、「何者か」と一喝する。袴垂はその気迫に魂を抜かれ、その場にへたり込んでしまう。男は、自らが摂津前司・藤原保昌であることを明かさぬまま、袴垂に「ついてこい」と命じる。鬼に魂を奪われたように保昌の邸宅までついて行った袴垂は、そこで逆に厚い綿衣を与えられ、「素性も知れぬ相手を襲って過ちを犯すな」と諭される。袴垂は、その男がかの有名な藤原保昌であったことを知り、恐怖のあまり生きた心地もせず逃げ帰った。後に逮捕された袴垂は、保昌のことを「並々ならぬ人だった」と語ったという 5 。

この物語における袴垂は、「肝っ玉が太く、力強く、足早く、腕っぷしすぐれ、頭も切れて、世に並び無き者」と高く評価されながらも 5 、真の強者である保昌の前ではその力が全く通用しない存在として描かれる。この説話の主眼は袴垂の盗賊譚ではなく、いかなる状況でも動じない保昌の豪胆さと器の大きさを示すための、人物賛美にある。袴垂は、その保昌の偉大さを際立たせるための、いわば「引き立て役」として機能しているのである 32 。

物語② 逢坂山での謀略譚

一方、『今昔物語集』巻第二十九第十九話には、全く異なる側面の袴垂が登場する。

大赦によって出獄した袴垂は、行く当てもなく、一つの悪知恵を思いつく。彼は逢坂山(関山)の道端で裸の死体を装い、横たわっていた。多くの旅人が気味悪がって通り過ぎる中、供も連れずに馬で通りかかった一人の武士が、不用意に近づき「傷もないのにどうして死んだのか」と弓で死体を突く。その瞬間、袴垂は躍り起きて武士を殺害し、その太刀や弓矢、馬を奪い取る。そして、その武具を元手に手下を集め、盗賊団の頭領になったという 35 。

こちらの物語では、袴垂は人の同情心や油断を利用する、狡猾で冷酷非情な謀略家として描かれている。そこには、保昌の前で見せたような人間的な弱さや、相手の「格」を見抜くような側面は微塵もない。

これら二つの物語から明らかになるのは、説話における「袴垂」が、首尾一貫した人格を持つキャラクターとして造形されているわけではないという事実である。彼は、物語が伝えようとする教訓や主題を効果的に示すための、いわば 文学的な装置 として機能している。保昌譚では「真の強者の威光を証明する触媒」として、逢坂山譚では「世の無常と油断大敵という処世訓の体現者」として、それぞれの物語の目的に応じて、その性格や役割が柔軟に設定されているのである。

第二章:「袴垂」という名の謎

この伝説上の盗賊の異名である「袴垂」の語源については、説話の中で一切説明されておらず、その由来は謎に包まれている 4 。

いくつかの可能性が考えられる。一つは、当時の盗賊仲間で使われていた符牒(隠語)であったという説。もう一つは、彼の服装や挙動に由来するあだ名であったという説である。例えば、貴族が用いた指貫(さしぬき)という袴の裾を、だらしなく垂らしていた姿からそう呼ばれたのかもしれない。しかし、これらはいずれも推測の域を出ない。重要なのは、この名が本名ではなく、彼の「盗賊」という社会的存在を象徴する 記号 として機能している点である 32 。この匿名性が、かえって彼の伝説性を高め、様々な物語に登場させることを容易にしたとも考えられる。

第三部:融合する二つの像 ―「袴垂保輔」の誕生と変容

10世紀末に実在した貴族・藤原保輔と、説話の世界に生きた伝説の盗賊・袴垂。本来、交わるはずのなかった二つの流れは、いかにして「袴垂保輔」という一つの像に結実し、さらに時代を経て変容していったのか。その融合のプロセスを追跡する。

【挿入表】藤原保輔と袴垂:史実と伝説の比較

二つの像の融合を論じる前提として、両者の特徴を以下の表に整理する。これにより、二つの源流がいかに異質なものであったか、そして両者をつなぐ接点が何であったかが明確になる。

|

項目 |

藤原保輔(史実) |

袴垂(伝説) |

|

典拠 |

『日本紀略』『尊卑分脈』など 1 |

『今昔物語集』『宇治拾遺物語』など 11 |

|

時代 |

10世紀末(実在) |

平安時代(伝説上) |

|

出自 |

藤原南家(貴族) 2 |

不明(盗賊) 5 |

|

関連人物 |

兄・藤原保昌 9 |

藤原保昌(遭遇相手) 29 |

|

性格・行動 |

冷酷非情な強盗殺人犯 1 |

狡猾、時に間抜けな盗賊 32 |

|

結末 |

逮捕後、獄中で自害(切腹) 9 |

説話により異なる(逃亡、頭領になる等) 32 |

この比較から明らかなように、両者の人物像は全く異なる。しかし、ただ一点、「藤原保昌」という人物が、片や「兄」、片や「遭遇相手」として、両者の物語に共通して登場する。この細い糸が、後に二つの像を強力に結びつける触媒となったのである。

第一章:『続古事談』における混同の始まり

史実と伝説の融合が初めて明確な形で現れるのは、鎌倉時代初期の建保7年(1219年)に成立した説話集『続古事談』においてである 36 。この書物の中で、保輔の切腹の逸話が語られる際に、彼は「袴垂保輔」という名で呼ばれる 2 。さらに、「元方の民部卿の孫、致忠朝臣ノ子也」と、藤原保輔の正確な系譜が付記されており、編者が意図的に両者を同一人物として扱っていることは疑いようがない 2 。

この融合は、単なる後世の誤解や偶然の混同として片付けるべきではない。むしろ、よりドラマティックで魅力的な物語を希求した、中世の人々の積極的な創作意欲の産物と捉えるべきである。史実の藤原保輔の物語は、貴族の転落と壮絶な死という悲劇性に富むが、説話としての面白みにはやや欠ける。一方、伝説の袴垂の物語は、特に保昌との遭遇譚が有名で面白いが、素性が知れず人物としての深みに欠ける。

この二つを、共通の接点である「藤原保昌」を軸として融合させることで、「高貴な生まれでありながら盗賊に身を落とし、かつては兄(保昌)の威光の前に屈したこともあるが、最後は武士に先駆けて腹を切り、壮絶な死を遂げた男」という、極めて複雑で悲劇的な人物像が誕生する。これは、物語の深度と読者への訴求力を飛躍的に高める、巧みな文学的「編集」であった。史実のリアリティと伝説のエンターテインメント性が組み合わさることで、「袴垂保輔」は単なる犯罪者や盗賊を超えた、物語性豊かなキャラクターとして新たな生命を吹き込まれたのである。

第二章:江戸の闇に躍る異能の盗賊 ― 読本・歌舞伎・浮世絵の世界

時代が下り、大衆文化が花開いた江戸時代に入ると、「袴垂保輔」のキャラクターはさらなる変貌を遂げる。彼はもはや単なる盗賊ではなく、妖術を操る超人的な存在として描かれるようになるのである 37 。

この変容に大きな役割を果たしたのが、当時流行した読本(よみほん)であった。特に、江戸後期の人気作家・滝沢馬琴が著した『四天王剿盗異録(してんのうそうとういろく)』では、袴垂保輔は同じく伝説的な盗賊である鬼童丸(きどうまる)と術比べを繰り広げる、異能の持ち主として登場する 37 。また、国学者としても知られる石川雅望(いしかわまさもち)の読本『しみのすみか物語』でも、その名は題材として取り上げられている 39 。

このキャラクター像は、歌舞伎や浮世絵といった視覚的なメディアを通じて、さらに広く大衆に浸透していった。歌舞伎では、『市原野のだんまり』や『笛澄月白浪(ふえすむつきのしらなみ)』といった演目で、兄・平井保昌(藤原保昌は摂津国平井に住んだことからこうも呼ばれる)と対峙する重要な役どころとして舞台に登場した 40 。そして、月岡芳年や歌川国貞といった当代きっての人気絵師たちが、その劇的な場面を色彩豊かな浮世絵に描き出した 20 。芳年の「袴垂保輔鬼童丸術競図」では、大蛇を操る保輔が描かれ、もはや人間離れした存在となっている 37 。

この過程を通じて、史実の藤原保輔が持っていた生身の人間の苦悩や悲劇性は希薄化し、代わりに物語の登場人物としてのケレン味が強調されていく。彼は、歴史上の人物という枠組みを完全に超越した、江戸の闇に躍る「悪のヒーロー」として、そのキャラクターを完成させたのである。

第四部:考察 ― なぜ「袴垂保輔」は人々を魅了し続けるのか

史実と伝説が融合し、時代と共にその姿を変えてきた「袴垂保輔」。なぜこの人物は、単なる過去の犯罪者として忘れ去られることなく、後世の人々を惹きつけ続けるのか。その魅力の根源を、いくつかの文化的・文学的文脈から多角的に分析する。

第一章:「貴種流離譚」としての盗賊

袴垂保輔の物語が持つ根源的な魅力の一つは、日本文学における「貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)」という伝統的な物語類型に接続できる点にある。貴種流離譚とは、高貴な血筋の主人公が、政治的陰謀や運命のいたずらによってその地位を追われ、辺境の地を流浪し、様々な苦難を経験するという物語の型である。

藤原保輔は、藤原氏南家という紛れもない高貴な生まれでありながら、時代の潮流の中で栄達の道を閉ざされ、犯罪者として社会の周縁へと追いやられた。彼の物語が人々の同情や強い興味を引くのは、彼が単なる生来の悪人として描かれるのではなく、「本来いるべき場所から追放された者」としての悲劇性を帯びているからに他ならない。彼の犯す罪が重ければ重いほど、その出自との落差は大きくなり、物語の悲劇性は深まる。この「失われた高貴さ」こそが、彼のキャラクターに奥行きと陰影を与え、人々を惹きつける磁力となっているのである。

第二章:義賊伝説の虚実 ― 日本のロビン・フッドか?

盗賊が物語の主人公となる時、しばしば「義賊」としての性格が付与されることがある。権力者から富を奪い、貧しい人々に分け与えるという、イギリスのロビン・フッド伝説 45 や、日本の江戸時代に伝説化された鼠小僧次郎吉 46 がその典型である。

では、袴垂保輔もまた、そのような義賊だったのだろうか。結論から言えば、その可能性は完全に否定される。史実の藤原保輔の犯行は、商人を騙し討ちにして殺害するなど、自己の利益のためだけの冷酷なものであった 1 。また、『今昔物語集』などに登場する伝説の袴垂も、貧しい人々を助けたという記述は一切見当たらない 20 。彼らはあくまで、自己の欲望に忠実な犯罪者であった。

「義賊」というイメージは、権力に虐げられる民衆が、体制に一矢報いるヒーローの登場を待ち望む願望の投影として生まれることが多い。鼠小僧の実像も、盗んだ金のほとんどを博打や遊興に費やす単なる盗人であったが、大名屋敷のみを狙ったことから、後に民衆の願望を反映した義賊伝説が形成された 47 。しかし、袴垂保輔の物語には、初期の段階からそのような「義」の要素が欠落している。

したがって、袴垂保輔の真の魅力は、「義賊」という分かりやすいヒロイズムにあるのではない。むしろ、社会の規範や秩序に公然と牙をむき、破滅へと向かって突き進む、その徹底した**「アンチヒーロー」としてのダークな魅力**にこそある。彼は善悪の彼岸に立ち、その逸脱した生き様そのものが、人々の目を離させない強烈な物語となっている。彼を「義賊」の枠組みで評価することは、その本質を見誤らせる。彼は、正義の味方ではなく、秩序の破壊者として、その存在感を放っているのである。

第三章:犯罪と文学 ― アウトローが生み出す物語

社会の規範から逸脱したアウトローの存在が、なぜこれほどまでに魅力的な物語の源泉となるのか。この問いは、袴垂保輔の物語を、より普遍的な文学のテーマへと接続させる。

この点で興味深い比較対象となるのが、15世紀フランスの詩人フランソワ・ヴィヨンである。ヴィヨンは、パリ大学に学ぶ知性でありながら、殺人や窃盗を犯し、放浪と投獄を繰り返した人物であった。しかし彼は、その犯罪と隣り合わせの壮絶な生涯の中から、悔恨、死への恐怖、社会への嘲笑といった生々しい感情を、不朽の詩作へと昇華させた 51 。自らの罪や苦悩を表現の力へと転換する「犯罪者=芸術家」という類型は、直接的な作品を残さなかった保輔とは異なるものの、社会の周縁に生きる者の視点から世界の真実を抉り出すという点で、通底するものがある。

また、より直接的なつながりを持つのが、芥川龍之介の文学世界である。芥川の代表作『羅生門』や『藪の中』は、奇しくも袴垂の説話が収められている『今昔物語集』を典拠としている 5 。『羅生門』では、極限状態に置かれた下人が、生きるために盗人になるという「悪」への転落の心理が描かれる 56 。『藪の中』では、一つの事件をめぐり、登場人物たちの食い違う証言によって、「真実」そのものが藪の中へと消えていく様が描かれる 55 。

袴垂保輔の物語もまた、これら芥川作品と響き合う構造を持っている。藤原保輔という「史実」の核が、説話の語り部たちによって様々に解釈され、脚色され、変容していく。その結果、彼の人物像は一つの「真実」に収斂することなく、史実の犯罪者、兄に畏怖する盗賊、狡猾な謀略家、妖術を操る超人といった、多面的な貌(かお)を持つに至った。彼の物語を追うことは、まさに「藪の中」の真実を探る行為にも似て、語りによって「事実」がいかに構築され、変容していくかという、物語論的な問題を我々に突きつけるのである。

結論:歴史の闇に消え、物語に生きる男

藤原保輔という一人の貴族の生涯は、藤原氏内部の熾烈な権力闘争と、平安京の治安悪化という、10世紀末の歴史の闇の中へと消えていった。正五位下という貴族の身分にありながら、彼は「本朝第一の武略」と評されるほどの凶悪な盗賊となり、最後は法による裁きを拒絶するかのように、自らの腹を掻き切り、その生涯を閉じた。史実としての彼は、時代の矛盾が生んだ、悲劇的な犯罪者であった。

しかし、彼の物語はそこで終わらなかった。その特異で悲劇的な生と死は、人々の記憶に強く刻まれ、やがて『今昔物語集』などで語られていた伝説の盗賊「袴垂」の物語と融合する。兄・藤原保昌という共通の接点を介して結びついた二つの像は、『続古事談』において「袴垂保輔」という新たな生命を獲得した。

この新たなキャラクターは、時代ごとの人々の心性を映し出す鏡となり、その姿を変えながら語り継がれていく。鎌倉時代には、貴種流離の悲劇を背負った人物として、そして江戸時代には、読本や歌舞伎、浮世絵の世界で、妖術を操る異能のダークヒーローとして、大衆の喝采を浴びた。

「袴垂保輔」の物語を追うことは、単に一人の犯罪者の生涯を知ることに留まらない。それは、史実が伝説となり、伝説が文化となる、そのダイナミックな変容のプロセスを追体験することに他ならない。彼の物語の中には、歴史の公式記録からはこぼれ落ちた人々の恐怖や同情、そして秩序からの逸脱に喝采を送る人間の普遍的な欲求が織り込まれている。史実を探求する知的な営みと、物語を享受する文化的な楽しみ。その両面からこの稀有なアンチヒーローを理解することにこそ、我々が千年もの時を超えて、彼に魅了され続ける理由の答えが隠されているのである。

引用文献

- 「藤原保輔」歴史に刻まれた盗賊 貴族から盗賊への転落人生と衝撃の末路とは | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2294

- 藤原保輔 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BF%9D%E8%BC%94

- 貴族から盗賊への”完全なる闇落ち”!悪へと染まった平安貴族「藤原保輔」の悪行の数々 https://mag.japaaan.com/archives/232267

- 袴垂(ハカマダレ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A2%B4%E5%9E%82-599866

- 巻二十五第七話 藤原保昌が盗人の袴垂に衣を与えた話 | 今昔物語集 現代語訳 https://hon-yak.net/25-7/

- 藤原致忠 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E8%87%B4%E5%BF%A0

- 『光る君へ』散楽一座の直秀のモデルのひとりといわれる藤原保輔とは?兄・保昌は、紫式部の恋の相手? - JBpress https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/80116

- 【弦月記】ある青年貴族の落日〜袴垂保輔(はかまだれやすすけ)の物語〜(3) - note https://note.com/mui_tea/n/n30233857e68c

- 藤原保輔(ふじわらの やすすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BF%9D%E8%BC%94-1106544

- 平安こじらせ男子の一生~藤原保輔という“初めて切腹した貴族”~|くりおみく - note https://note.com/mui_tea/n/n429bd35e535a

- 藤原保昌 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BF%9D%E6%98%8C

- ZUZU log | 平井(藤原)保昌さんの事 http://www.zuzu.bz/ownerblog/2009/05/post_189.html

- 摂関政治 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/sekkanseiji/

- 【藤原道長はなぜ躍進?】摂関政治をわかりやすく説明する方法! - 塾講師ステーション https://www.juku.st/info/entry/1349

- 五摂家 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/go-sekke/

- 第63代・冷泉天皇の皇位継承と安和の変 - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8038

- 【弦月記】ある青年貴族の落日〜袴垂保輔(はかまだれやすすけ)の物語〜(1) - note https://note.com/mui_tea/n/n1943b1aca8ee

- 「藤原保昌」紆余曲折を経て藤原道長に仕える 左遷組から主要国司へと上り詰めた男! https://sengoku-his.com/2314

- 袴垂保輔(はかまだれやすすけ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%A2%B4%E5%9E%82%E4%BF%9D%E8%BC%94-860325

- 光る君へ・直秀のモデル? 藤原保輔とは - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/hikarukimihe/fujiwaranoyasusuke-naohide/

- 歴史書の棚:実は「平安」でなかった平安時代=今谷 明 | 週刊エコノミスト Online https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20220607/se1/00m/020/014000c

- 平安京の風景 京樂研究室 http://www.shc.usp.ac.jp/kyouraku/profile/thesis/heiankyo.html

- 「都会って怖い~。ひとりで出歩くのはムリだわ」平安時代の紫式部も感じた身のキケンとは?|2ページ目 - OTONA SALONE https://otonasalone.jp/440788/2/

- 刀伊の入寇 平安貴族が海賊を撃退?平和な時代に起きた海賊事件 - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/2269

- 平安京の犯罪について https://kanazawa-u.repo.nii.ac.jp/record/5292/files/AN00044207-21-015.pdf

- KONAN-PLANET | 大河ドラマが10倍面白くなる!? 平安時代の日記から紐解く宮廷ライフの裏事情 https://www.konan-u.ac.jp/konan-planet/academic/heian/

- 藤原保輔 - 名刀幻想辞典 https://meitou.info/index.php/%E8%97%A4%E5%8E%9F%E4%BF%9D%E8%BC%94

- 切腹と日本人 山本 博文 No.845(平成16年3月) | 一般社団法人学士会 北大・東北大・東大・名大・京大・阪大・九大 卒業生のためのアカデミック・コミュニティー・クラブ https://www.gakushikai.or.jp/magazine/article/archives/archives_845/

- B1 袴垂保輔. - 日本の伝説 異界展 https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/jl2016/2016/12/b04.html

- 【宇治拾遺物語】「袴垂、保昌にあふこと(保昌と袴垂)」(内容意訳・原文・解説) - note https://note.com/manyou/n/n17d57f9370a5

- 藤原保昌 /ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/fujiwarano-yasumasa/

- 藤原保昌朝臣が盗賊の袴垂に会う話 - 説話百景 https://setsuwa-hyakkei.com/archives/481

- あはれ・をかし・恐ろしき「宇治拾遺物語」|kyotoK - note https://note.com/coco_kyoto/n/nca5f49c9f1d1

- 201-4389 - ArtWiki https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/201-4389

- 巻二十九第十九話 大盗・袴垂、死んだふりをして人を殺す | 今昔物語集 現代語訳 https://hon-yak.net/29-19/

- 続古事談(ゾクコジダン)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B6%9A%E5%8F%A4%E4%BA%8B%E8%AB%87-89853

- 袴垂保輔鬼童丸術競図:月岡芳年の縦二枚継絵 https://j-art.hix05.com/35honen/honen35.hakamadare.html

- 源頼光とは 史実から伝説まで|Mata - note https://note.com/witty_hosta376/n/n070a84915630

- しみのすみか物語(シミノスミカモノガタリ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%97%E3%81%BF%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%BF%E3%81%8B%E7%89%A9%E8%AA%9E-75222

- 人名・作品名 出現典拠資料データベース - 検索結果1 https://www.dh-jac.net/db/jinmei/results.php?-format=results-1p.htm&f26=%E4%BF%9D%E8%BC%94&-max=30&enter=default

- 歌舞伎座 團菊祭大歌舞伎 第三部 市原野のだんまり・弁天娘女男白浪を見てきました!2022年 https://www.suehiroya-suehiro.com/entry/2022/05/19/233000

- B5 綯い交ぜられた袴垂と鬼童丸. - 日本の伝説 異界展 https://www.arc.ritsumei.ac.jp/lib/vm/jl2016/2016/12/b5.html

- 團菊祭五月大歌舞伎|歌舞伎座 - 公演情報 https://www.kabuki-bito.jp/theaters/kyoto/play/755

- 歌川国貞による浮世絵「「袴垂保輔」」 https://ja.ukiyo-e.org/image/waseda/101-5771

- 『ロビン・フッド』 歴史が生み出すヒーロー像の違いとは? - 映画のブログ http://movieandtv.blog85.fc2.com/blog-entry-186.html

- 義賊・ねずみ小僧は実在の人物だった!? - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/1606

- あの“鼠小僧”はそんなにイイ奴じゃなかった? 江戸のヒーローの本当の姿とは https://getnavi.jp/entertainment/177464/

- 伝説の義賊・ねずみ小僧は変質者だった!?そのドン引きな手口と盗んだ金品の行方 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/196988

- 気になる金の使い道は飲酒に賭博…鼠小僧のちょっと残念な実態 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/88479/

- 10年間捕まらなかった義賊「鼠小僧次郎吉」の正体 | AERA DIGITAL(アエラデジタル) https://dot.asahi.com/articles/-/103018?page=1

- 『ヴィヨン全詩集』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/77199

- 泉のかたわらに立ちて、喉の渇きに私は死ぬ フランソワ・ヴィヨン - 執行草舟公式Webサイト-Shigyo Sosyu Official Web Site - 草舟座右銘 http://shigyo-sosyu.jp/zayumei/z21.html

- ビヨンとは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E3%81%B3%E3%82%88%E3%82%93-1583666

- フランソワ・ヴィヨン(1431年?~1463年以降)は、中世最大の詩人にして、窃盗や殺人の前科者であった。乱闘騒ぎの末に人を殺してしまい、逃亡の生活の中で窃盗団に加わり、投獄されること数度 http://www.fra5.net/extrait23.html

- 芥川龍之介:藪の中 https://jfn.josuikai.net/semi/goto-kai/yabunonaka.html

- 人民中国 http://www.peoplechina.com.cn/tjk/tcb/sdj/202201/t20220114_800273004.html

- 高校生の現代文テスト対策 芥川龍之介『羅生門』⑤<完結篇>全体のまとめ - 国語力.com https://www.kokugoryoku.com/blog/20161026125939/

- 「作者」の語りの挫折? 芥川龍之介「羅生門」には「作者」が描かれている④ 終|Maaki Design https://note.com/maaki_design/n/n7ac5bfc20172

- 藪の中に潜む真実 - 人民中国 http://www.peoplechina.com.cn/tjk/2023tc/yxj/202312/t20231207_800351227.html