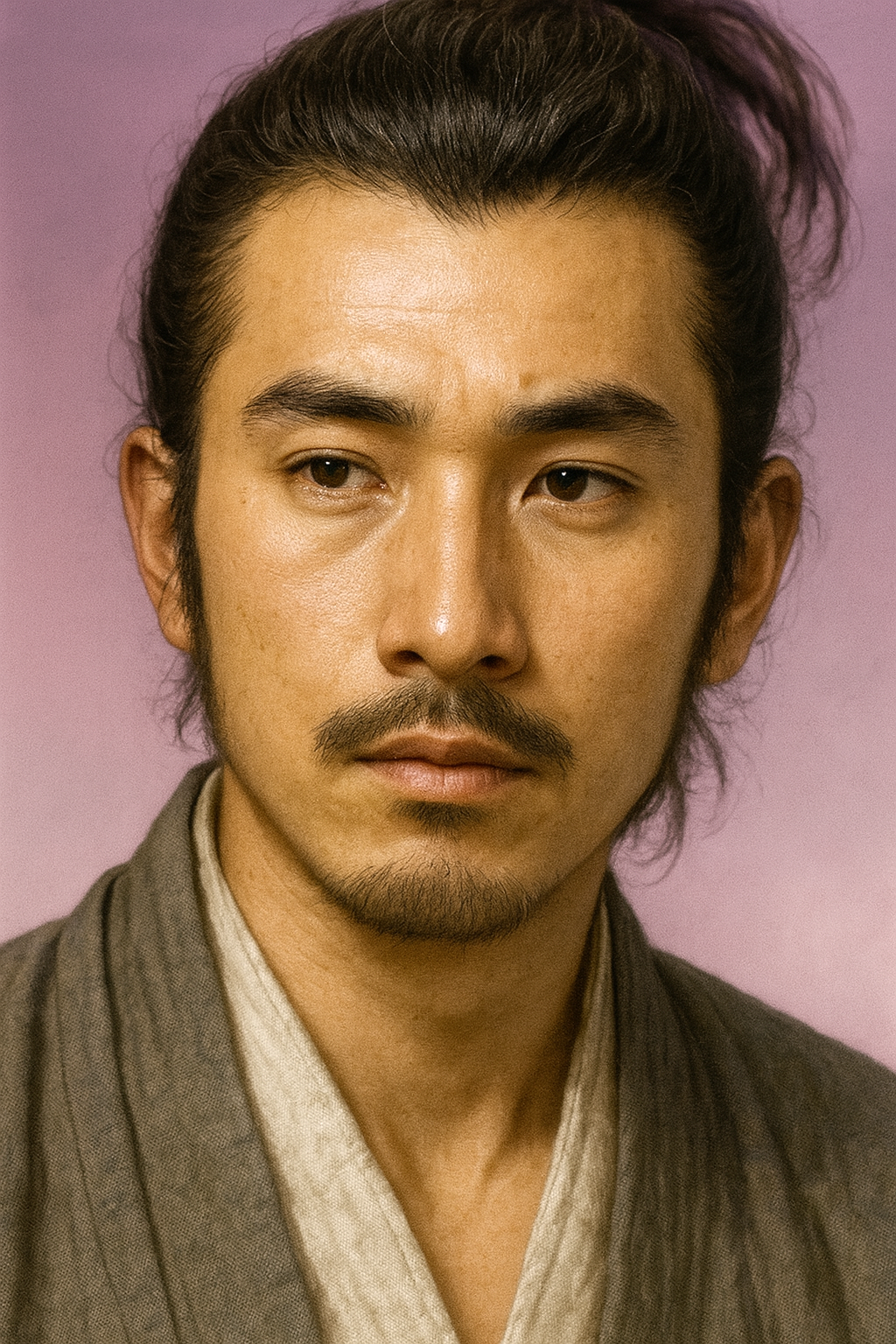

諏訪頼隆

諏訪頼隆は諏訪氏中興の祖・頼満の嫡男。若くして早世したため、諏訪氏の権力継承に空白が生じ、武田信玄の侵攻を招く遠因となった。

諏訪頼隆 ― 神威と武威の狭間で早世した嫡男、その生涯と諏訪氏の運命

序章:歴史の転換点に生きた男、諏訪頼隆

戦国時代の歴史を彩る数多の武将の中で、諏訪頼隆(すわ よりたか)という名は、決して広く知られているものではない。彼は合戦で武功を立てることも、一国の主として采配を振るうこともなく、歴史の表舞台から静かに姿を消した人物である。しかし、彼の存在、そして何よりもその「早世」は、信濃国(現在の長野県)に古くから根を張る名門・諏訪氏の運命を根底から揺るがし、ひいては隣国・甲斐(現在の山梨県)の武田氏による信濃侵攻の遠因を形成した。

本報告書は、諏訪頼隆を単なる「若くして亡くなった嫡男」として片付けるのではなく、父・諏訪頼満が築き上げた全盛期と、子・諏訪頼重の悲劇的な滅亡とを結ぶ、歴史の重要な「結節点」として捉え直すものである。彼の短い生涯が、いかにして一族の、そして地域の歴史に決定的な影響を及ぼしたのか。その知られざる歴史的意義を、当時の社会構造や権力関係を深く掘り下げることで、徹底的に解き明かすことを目的とする。

第一章:神にして武 ― 諏訪氏の起源と特異な権力構造

諏訪頼隆という人物を理解するためには、まず彼が属した諏訪氏が、他の戦国大名といかに異質な存在であったかを把握する必要がある。彼らの権力の源泉は、単なる軍事力や経済力にとどまらず、神聖不可侵ともいえる宗教的権威に深く根差していた。この特異な二重構造こそが、諏訪氏の強さの源泉であると同時に、その後の悲劇を招く構造的脆弱性を内包していた。

第一節:現人神(あらひとがみ)「大祝(おおほうり)」の権威

諏訪氏の起源は、日本の神話時代にまで遡る。家伝によれば、彼らは諏訪大社の主祭神である建御名方神(たけみなかたのかみ)の血を引く、あるいはその神に選ばれた童男に始まるとされる 1 。この神聖な血筋を背景に、諏訪氏の惣領(家督者)は、諏訪明神の神格をその身に宿す「大祝(おおほうり)」という神職を世襲した。大祝は単なる神官の長ではなく、生きた神、すなわち「現人神」として、諏訪地方の民から絶大な崇敬を集める存在であった 1 。

この神格は、諏訪氏に比類なき権威を与えた。大祝は即位後、穢れに触れることを固く禁じられ、心身の清浄を保つための厳しい禁忌のもとで生活した。その中でも特筆すべきは、「在位している限りは諏訪郡の外に出てはならない」という掟であった 1 。これは、建御名方神が国譲りの際に諏訪の地から出ないと誓ったという『古事記』の説話に由来するとも考えられている。この制約は、軍事行動や外交交渉において大きな足枷となり得たが、同時に大祝の存在をより神秘的なものへと高め、その権威を不可侵のものとする効果も持っていた。諏訪氏の支配は、武力による統治と、神聖な祭祀権に裏打ちされた信仰支配が融合した、極めて特異な形態だったのである 3 。

第二節:武士団としての側面と内部抗争の歴史

神聖な権威をまとう一方で、諏訪氏は強力な武士団としての顔も持っていた。平安時代末期には武士化し、鎌倉時代には幕府の御家人に列せられ、特に幕府の実権を握った北条得宗家の被官(御内人)として重用された 1 。これにより、諏訪氏は信濃国の武士団「神党(じんとう)」を率いる中心的存在となり、その武名は東国に広く知れ渡った 1 。

しかし、その内部は必ずしも一枚岩ではなかった。室町時代に入ると、祭祀を司る神官としての「大祝家」と、武家としての実権を握る世俗的な「惣領家」との間で、しばしば権力闘争が繰り返された 3 。さらに、諏訪湖の南北に鎮座する諏訪大社の上社と下社の長年にわたる対立も、氏族内の紛争をより複雑化させる要因となった 4 。この神威と武威、そして内部の権力分担という二重、三重の構造は、諏訪氏の歴史を通じて常に内紛の火種を燻らせる原因となっていたのである。

この権力構造は、一つのパラドックスを抱えていた。諏訪氏の最大の強みである「現人神」という絶大な権威は、その力が特定の「個人」に極度に集約されることを意味する。それゆえ、当主の代替わりは、単なる政治的権力の移行に留まらず、信仰の対象そのものが揺らぐ「宗教的危機」をも引き起こす可能性を秘めていた。惣領家と大祝家が分離していた時代は、このリスクをある程度分散させる機能を持っていたかもしれないが、それは同時に権力の一元化を阻害し、内部対立を助長した。結果として、諏訪氏の権力基盤は、強大なカリスマ性を生み出す一方で、代替わりの際に極めて脆弱になるという構造的欠陥を抱え込んでいた。この脆弱性こそが、後に武田氏の介入を許し、一族を悲劇へと導く伏線となるのである。

第二章:中興の祖・諏訪頼満の時代 ― 全盛期の光と影

諏訪頼隆が生まれ育った時代は、奇しくも父・諏訪頼満(すわ よりみつ)が、長年の内紛を収束させ、諏訪氏を史上最も輝かしい全盛期へと導いた時代であった。頼隆が本来継承するはずだった「偉大な遺産」がどのようなものであったのかを理解することは、彼の早世がもたらした損失の大きさを測る上で不可欠である。

第一節:「祭政一致」体制の確立と諏訪統一

頼隆の父、諏訪頼満(法号:碧雲斎)は、戦国時代の諏訪氏における「中興の英主」として高く評価されている 7 。文明15年(1483年)、一族の内紛(文明の内訌)によって父・政満と兄が殺害されるという悲劇に見舞われ、若くして家督を継承した 10 。しかし、彼はこの逆境を乗り越え、長年対立してきた諏訪下社の金刺氏や、高遠氏などの分家勢力を次々と制圧。永正15年(1518年)には諏訪地方の完全統一を成し遂げた 10 。

頼満の最大の功績は、これまで分裂しがちであった武家としての「惣領家」と、神官としての「大祝家」の権力を、惣領家当主である自らの一身に集約した点にある 1 。これにより、彼は名実ともに「祭政一致」の強力な支配体制を確立した。神聖不可侵の宗教的権威と、強力な軍事力を完全に一体化させたことで、諏訪氏の力は最大化され、その権力は盤石なものとなった。

第二節:甲斐の虎・武田信虎との激闘

内憂を完全に払拭した頼満は、その強大な力を背景に、国外へと勢力を拡大していく。特に、領地を接する甲斐の国主・武田信虎とは、国境地帯を巡って激しい抗争を繰り広げた。享禄元年(1528年)には、国境の神戸境川(現在の長野県富士見町)において武田軍を撃破するなど、その武威を信濃国外にまで轟かせた 9 。

しかし、長年にわたる抗争の末、両者の力は拮抗し、やがて頼満は武力一辺倒の方針から外交による安定へと舵を切る。天文4年(1535年)には信虎と和睦を結び、その関係を強固なものとするため、自身の嫡孫である頼重に信虎の娘・禰々(ねね)を娶らせるという婚姻同盟を成立させた 10 。これは、老練な頼満が、武力だけでなく巧みな外交戦略によって、次世代の安泰を図ろうとした深謀遠慮の表れであった。

頼満が築き上げたこの全盛期は、一見すると盤石な王国のように映る。しかし、その実態は、頼満という傑出した一個人の政治力、軍事力、そして宗教的カリスマ性によって、かろうじて支えられている極めて繊細なバランスの上に成り立っていた。彼が完成させた「祭政一致」体制は、強力であると同時に極めて複雑な統治システムであり、その継承は至難の業であった。頼満ほどの能力を兼ね備えた後継者でなければ、この体制を維持することは困難である。この状況下において、嫡男である諏訪頼隆の存在は、単なる跡継ぎという以上の意味を持っていた。彼は、父が一代で築き上げたこの「完成された王国」を、次代へと引き継ぎ、体制そのものを維持するための、まさに「要石(かなめいし)」だったのである。

第三章:早世の嫡男・諏訪頼隆 ― その短い生涯と歴史的役割

本報告書の中心人物である諏訪頼隆は、歴史の表舞台で大きな事績を残すことはなかった。しかし、彼の「存在」そのものと、あまりにも早すぎた「不在」が、諏訪氏の歴史に決定的な影響を与えた。この章では、記録の少ない彼の生涯をプロファイルし、その歴史的役割を深く考察する。

第一節:諏訪頼隆のプロファイル

諏訪頼隆に関する具体的な活動記録は極めて乏しいが、各種系図や記録からその輪郭をたどることができる。

- 生没年: 明応8年(1499年)に生まれ、享禄3年4月18日(西暦1530年5月15日)に死去した 14 。数え年31歳という若さであった。

- 家族構成: 父は諏訪氏中興の祖である諏訪頼満。弟には、後に武田氏に仕え、諏訪氏再興の礎を築くことになる諏訪満隣(みつちか)や諏訪満隆(みつたか)らがいた 14 。子には、後に悲劇的な最期を遂げる嫡男・諏訪頼重(よりしげ)をはじめ、諏訪頼高(よりたか)、諏訪頼俊(よりとし)がいたことが記録されている 14 。

- 官途名: 刑部大輔(ぎょうぶのたいふ)を称した 14 。これは、諏訪氏が中央の朝廷とも繋がりを持つ、格式高い家柄であったことを示している。

- 生涯: 父・頼満が内紛を収め、武田氏と覇を競い、諏訪氏の全盛期を築き上げていく様を間近で見ながら成長した。本来であれば、その偉大な父の跡を継ぎ、諏訪氏の未来を担うはずであったが、父に先立ってこの世を去った 13 。

第二節:歴史の「要石」としての役割

頼隆の歴史的役割は、彼が「何をしたか」ではなく、彼が「どのような存在であったか」という点にある。彼は、父・頼満が一代で確立した「祭政一致」という強力かつ複雑な統治体制を、次代へと引き継ぐための、正統な継承者であった。彼の存在そのものが、家臣団や周辺勢力に対し、諏訪氏の支配体制が安泰であり、今後も揺るぎないことを示す何よりの証だったのである。

しかし、享禄3年(1530年)の彼の突然の死は、この安定した継承プロセスを完全に破壊した。頼隆が31歳で死去した時、父・頼満はまだ健在であったが、頼隆の嫡男、すなわち頼満の孫にあたる頼重は、永正13年(1516年)生まれであり、わずか14歳の少年に過ぎなかった 14 。これにより、諏訪氏の権力継承計画に深刻な空白期間と、将来への大きな不安が生じることになった。

この頼隆の死がもたらした影響は、単に後継者が一人いなくなったという事実以上に深刻であった。頼隆が亡くなった1530年から、父・頼満が死去する1539年までの約10年間は、諏訪氏にとって「失われた10年」と評価することができる。この期間、老齢の頼満は、国主としての重責を担い続けながら、本来であれば息子に任せるはずだった政務をこなし、同時にまだ幼い孫の頼重を次期当主として育成するという、二重の困難に直面した。

本来であれば、この10年間は、頼隆が父・頼満から統治の術を直接学び、家中の重臣たちとの信頼関係を築き、次代の当主としての権力基盤を盤石にするための、極めて重要な移行期間となるはずであった。しかし、頼隆の死によって、この円滑な権力移譲のプロセスが完全に欠落してしまったのである。これは、諏訪氏の権力構造の内部に、次世代を担うべき中核層がごっそりと抜け落ちる「空洞化」現象を引き起こした。この目に見えぬ構造的欠陥こそが、後に外部からの圧力、すなわち武田信玄の介入を容易にする決定的な要因となったのである。

諏訪頼満・頼隆・頼重を中心とする諏訪氏略系図

以下の系図は、諏訪頼隆を中心とする諏訪氏の血縁関係と、武田氏との複雑な婚姻関係を視覚的に整理したものである。頼隆の死が引き起こした「継承の歪み」と、血縁を通じて交錯する「運命の皮肉」を理解する一助となる。

|

家 |

世代 |

人物 |

関係性・備考 |

|

諏訪氏 |

祖父 |

諏訪頼満(碧雲斎) |

諏訪氏中興の祖。祭政一致を確立。 |

|

|

父 |

諏訪頼隆 |

頼満の嫡男。 父に先立ち早世 。 |

|

|

叔父 |

諏訪満隣 |

頼隆の弟。子・頼忠が後に諏訪氏を再興。 |

|

|

本人 |

諏訪頼重 |

頼隆の嫡男 。祖父・頼満から直接家督を継承。 |

|

|

|

諏訪頼高 |

頼隆の子、頼重の弟。兄と共に自害。 |

|

|

娘 |

諏訪御料人 |

頼重の娘。父の仇である武田信玄の側室となる。 |

|

武田氏 |

|

武田信虎 |

甲斐国主。頼満と争い、後に和睦。 |

|

|

|

武田信玄(晴信) |

信虎の子。諏訪氏を滅ぼす。 |

|

|

|

禰々(ねね) |

信虎の娘。 諏訪頼重の正室 となる。 |

|

両家の血脈 |

|

武田勝頼 |

信玄と諏訪御料人の子 。諏訪氏の血を引き、武田家を継承。 |

この系図は、物語の三つの核心を明確に示している。第一に、諏訪頼隆の死によって、家督が祖父・頼満から孫・頼重へと「飛び級」で継承されたこと。第二に、その頼重が、後に彼を滅ぼす武田信玄の義理の弟(妻・禰々の兄が信玄)という皮肉な関係にあったこと。そして第三に、頼重の娘(頼隆の孫)が信玄の側室となり、その間に生まれた勝頼が、滅ぼされた諏訪氏の血を引きながら、滅ぼした武田家の後継者となったという「血の合流」である。これらの複雑な人間関係こそが、諏訪氏の悲劇をより一層深いものにしている。

第四章:悲劇の継承者・諏訪頼重 ― 運命の歯車

諏訪頼隆の早世がもたらした直接的な結果は、その子・諏訪頼重の悲劇的な生涯として現れる。彼の運命には、個人の資質や努力だけでは到底抗うことのできない、歴史の大きなうねりが残酷なまでに作用していた。

第一節:祖父から孫への異例の家督継承

天文8年(1539年)、偉大な祖父・頼満が死去すると、諏訪頼重は24歳で正式に諏訪惣領家の家督を継承した 10 。彼は幼少期に大祝を務めた経験もあり、弟の頼高にその職を譲った後、武家の当主としての道を歩んでいた 16 。頼重はすでに甲斐国主・武田信虎の娘である禰々を正室に迎えており、甲斐武田氏とは強固な婚姻同盟で結ばれているはずであった 7 。この婚姻は、老練な祖父・頼満が、若き孫の代の安泰を盤石にするために打ち込んだ、最後の外交的布石であった。

第二節:武田信玄の登場と諏訪侵攻

しかし、頼重が家督を継いでわずか2年後の天文10年(1541年)、隣国・甲斐で歴史を揺るがす政変が起こる。武田晴信(後の信玄)が、クーデターによって父・信虎を駿河へ追放し、新たな国主の座に就いたのである 3 。この当主交代は、諏訪氏と武田氏の関係を根本から覆した。信玄にとって、父・信虎が結んだ諏訪氏との同盟は、自らが否定し、乗り越えるべき旧体制の象徴に過ぎなかった。

信玄は信濃侵攻の第一歩として、豊かな諏訪盆地に狙いを定める。そして、諏訪氏の分家でありながら惣領家の地位を虎視眈々と狙っていた高遠頼継(たかとお よりつぐ)と密約を結び、天文11年(1542年)7月、義理の弟であるはずの諏訪頼重に牙を剥いた 7 。信玄はこの侵攻を正当化するため、「長年滞っていた諏訪大社の祭事を復興させる」という大義名分を掲げた 22 。これは、諏訪氏の力の源泉である宗教的権威を逆手に取り、その神聖性を自らの侵略行為に利用するという、極めて巧みで冷徹な戦略であった。

第三節:諏訪惣領家の滅亡

頼重は武田・高遠連合軍を迎え撃つが、武田軍の圧倒的な兵力と、諏訪家中の動揺や離反もあって苦戦を強いられる。本拠地である上原城を自ら焼き払って退却し、詰城である桑原城に籠城して最後の抵抗を試みた 6 。しかし、信玄からの執拗な降伏勧告と、生命の保証を約する和睦の提案を受け入れ、ついに開城を決断する。

だが、この和睦は偽りであった。甲府へ護送された頼重は、武田氏の本拠である東光寺に幽閉され、同年7月21日、弟の頼高と共に自害を強いられた 6 。ここに、古代から続く信濃の名門・諏訪惣領家は、事実上滅亡した。時に頼重、27歳。父・頼隆が健在であり、万全の体制で家督を継承していれば、全く異なる運命を辿ったであろう若き当主の、あまりにも早すぎる悲劇的な最期であった。

頼重の悲劇は、単に彼個人の力量不足や、信玄の非凡な才覚だけに帰せられるものではない。その根底には、父・頼隆の死によって引き起こされた、二つの致命的な要因が深く関わっている。一つは、頼隆の死がもたらした「権力継承の歪み」と「統治基盤の空洞化」という諏訪氏の内部的脆弱性である。これにより、頼重の求心力は盤石とは言えず、高遠頼継のような内部の挑戦者を勢いづかせる隙を与えてしまった。もう一つは、同盟相手であった武田家における信玄の登場という、外部環境の急変である。信玄は、父の政策を否定し、新たな秩序を構築する象徴的な事業として信濃侵攻を掲げていた。頼重は、自らの統治基盤が未だ確立されない不安定な状況下で、戦国時代屈指の攻撃的な隣人と対峙するという、最悪のタイミングに置かれてしまったのである。この内部的脆弱性と外部からの脅威という二つの危機が同時に発生し、致命的に組み合わさったことこそが、諏訪氏滅亡の直接的な原因であり、そのすべての引き金は、12年前に早世した父・諏訪頼隆の死にあったと言っても過言ではない。

終章:血脈の行方と歴史的評価

諏訪惣領家は、当主・頼重の死によって滅びた。しかし、物語はそこで終わりを迎えるわけではない。頼隆から続く諏訪氏の血脈は、その後、敵将の家系に流れ込むという数奇な運命を辿り、また、その傍流は奇跡的な再興を遂げる。最後に、この一連の歴史の転換点に位置する諏訪頼隆という人物の歴史的評価を総括する。

第一節:敵将に受け継がれた血 ― 諏訪御料人と武田勝頼

諏訪惣領家を滅ぼした武田信玄は、その後、驚くべき行動に出る。自らが死に追いやった諏訪頼重の娘、すなわち諏訪頼隆の孫にあたる姫(諏訪御料人)を側室として甲斐に迎えたのである 7 。これは単なる戦利品としての略奪ではなく、諏訪地方を統治するための高度な政治的判断であった。そして天文15年(1546年)、二人の間には一人の男子が生まれる。後の武田勝頼である 3 。

当初、勝頼は諏訪氏の名跡を継承する「諏訪四郎勝頼」として、武田氏の諏訪支配を象徴する存在と位置づけられていた。しかし、信玄の嫡男であった武田義信が謀反の疑いで廃嫡されると、運命は一転。諏訪氏の血を引く勝頼が、武田家の正式な後継者となったのである。これは、滅ぼした相手の血が、滅ぼした側の家を継ぐという、戦国史上でも稀に見る歴史の皮肉を象徴する出来事であった。信玄が諏訪明神を自らの守護神として篤く信仰し、その軍旗に「諏訪大明神」の文字を掲げたことと合わせ 22 、武田氏による諏訪支配が、単なる軍事征服ではなく、その神聖な権威と血脈をも取り込む形での「併合」であったことを雄弁に物語っている。

第二節:諏訪氏の再興と近世大名へ

一方、頼隆の直系である諏訪惣領家は滅びたが、諏訪氏の血脈そのものが絶えたわけではなかった。天正10年(1582年)、武田氏が織田信長によって滅ぼされ、さらにその信長が本能寺の変で倒れると、信濃国は主無き地となり、大混乱に陥った(天正壬午の乱)。この混乱の中、旧諏訪家臣団に担ぎ上げられ、諏訪氏再興の旗を掲げたのが、諏訪頼忠であった。彼は、頼隆の弟・満隣の子であり、頼隆の甥にあたる 1 。

頼忠は巧みな立ち回りで諏訪地方の旧領回復に成功し、諏訪氏の再興を果たした。その後、天下人への道を歩む徳川家康に臣従し、江戸時代には信濃国高島(諏訪)藩主として2万7000石を与えられ、その家系は明治維新に至るまで近世大名として存続した 1 。頼隆の直系ではないものの、諏訪氏は武家として見事に生き延びたのである。

第三節:諏訪頼隆の歴史的再評価

諏訪頼隆の生涯は、彼自身の「行動」によって歴史を動かしたものではない。むしろ、彼の「不在」こそが、歴史を大きく動かしたと言える。彼は、父・頼満が築き上げた安定と、子・頼重の悲劇とを繋ぐ、運命の分水嶺に立っていた人物であった。

もし彼が父の跡を継ぎ、天寿を全うしていたならば、どうなっていただろうか。頼満から直接統治の術を学び、盤石な基盤を築いた頼隆が当主であれば、諏訪氏は安定した継承のもとで武田信玄の時代を迎えることができたはずである。そうなれば、信玄も容易には手を出せず、あるいは婚姻同盟が有効に機能し続け、諏訪氏は独立を保ったまま戦国乱世を生き抜いた可能性も否定できない。

結論として、諏訪頼隆は、その早すぎる死によって、意図せずして諏訪惣領家の滅亡と、武田氏の運命の双方に決定的な影響を与えた「影の主役」として評価されるべきである。彼の物語は、歴史の表舞台に立つ英雄や梟雄だけでなく、名もなき人物の、あるいは歴史に名を残すことのなかった人物の生涯や死が、いかに大きな歴史の歯車と連動し、その後の展開を左右しうるかを示す、一つの雄弁な事例と言えよう。彼の短い生涯は、戦国という時代の非情さと、人の運命の儚さ、そして歴史のダイナミズムを我々に静かに語りかけている。

引用文献

- 諏訪氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E6%B0%8F

- 大祝とは - 諏訪市 https://www.city.suwa.lg.jp/uploaded/attachment/3278.pdf

- 【戦国時代の境界大名】諏訪氏――武田に滅ぼされた名族がその出自故に蘇る! https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/11/180000

- 諏訪氏と大祝諏方氏の系譜あらまし https://www.walkigram.net/suwa/remainsite/history01.html

- 頼朝時代の諏訪大社 - 車山高原 https://rarememory.sakura.ne.jp/justsystem/kama/na.htm

- 武家家伝_諏訪氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/suwa_k.html

- 諏訪御料人 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46520/

- 諏訪頼満 https://suwacitymuseum.jp/nandemo/koumoku/1000/100106.htm

- 『信長の野望天翔記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/nobu06_data.cgi?equal5=AB

- 諏訪頼満 (安芸守) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E9%A0%BC%E6%BA%80_(%E5%AE%89%E8%8A%B8%E5%AE%88)

- 諏訪頼満 Suwa Yorimitsu - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/suwa-yorimitsu

- 諏訪家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E5%AE%B6

- 武田信玄が狙った信州の名家・諏訪氏の名城「上原城」【長野県茅野市】 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/24505

- 諏訪頼隆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E9%A0%BC%E9%9A%86

- 諏訪満隣とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E6%BA%80%E9%9A%A3

- 諏訪頼重 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E9%A0%BC%E9%87%8D_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 諏訪氏 - 姓氏家系メモ https://dynasty.miraheze.org/wiki/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E6%B0%8F

- 車山レア・メモリーが諏訪家再興を語る https://rarememory.sakura.ne.jp/justsystem/saiken/saiken.htm

- 諏訪頼重(すわよりしげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%AB%8F%E8%A8%AA%E9%A0%BC%E9%87%8D-304530

- 諏訪頼重 Suwa Yorishige - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/suwa-yorishige

- 武家家伝_高遠氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/takato_k.html

- 諏訪と 武田氏 - 長野県立歴史館 https://www.npmh.net/publication/data/5a4b2d607b3544d77d0adc087a3bce1f.pdf

- 【逃げ上手の若君】北条時行の最大の庇護者にして諏訪氏の当主・諏訪頼重③ - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/234404/2

- 武田信玄と諏訪大社 - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/column-34232/