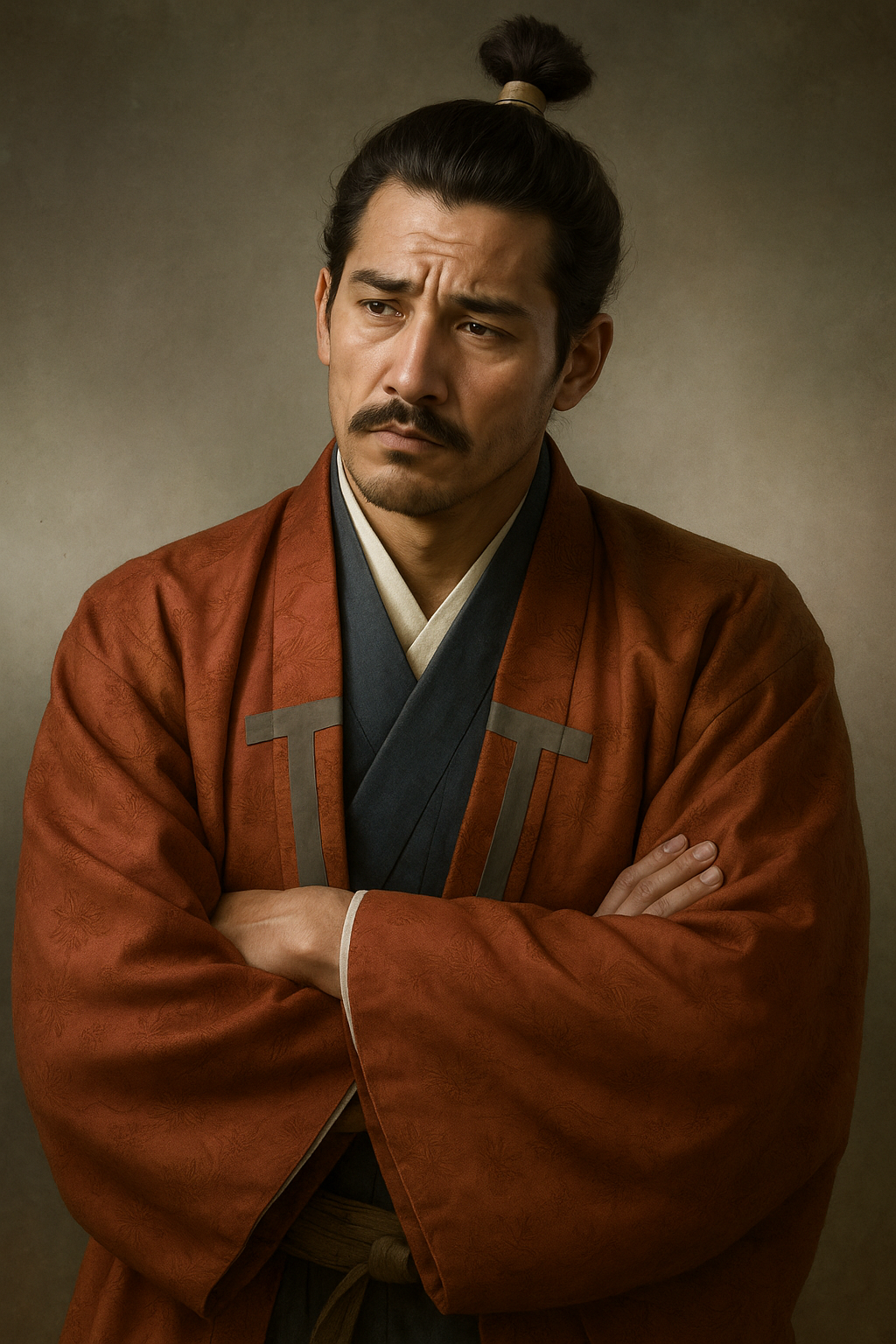

赤座吉家

赤座吉家(直保)は越前赤座氏の武将。豊臣秀吉に仕え、小田原征伐で軍功。関ヶ原で西軍から東軍に寝返るも改易。前田利長に仕官後、大門川で溺死した。

赤座吉家(直保)に関する調査報告書

1. はじめに

赤座直保、またの名を吉家は、日本の戦国時代末期から江戸時代初期にかけての激動の時代を生きた武将である。彼の生涯は、参照列伝に「豊臣家臣。関ヶ原合戦では西軍に属すが朽木元綱らとともに東軍に寝返った。戦後改易されたため、加賀前田家に伝えたが、増水した越中国大門川で溺死した」と記されているように、主家の変転、天下分け目の合戦における苦渋の決断、そして不慮の死という、波乱に満ちたものであった。戦国武将が生き残りをかけて主君を変えることは珍しくなかった時代において、関ヶ原の戦いという一大転換点における彼の選択は、その後の運命を大きく左右した。武功のみならず、人間関係、情報戦略、そして時には「運」といった要素も、武将の盛衰に影響を与えたことを彼の生涯は示唆している。

本報告書は、提供された各種資料 1 を詳細に調査・分析し、赤座直保の実像に迫ることを目的とする。彼の出自から豊臣政権下での活動、関ヶ原の戦いにおける動向、その後の前田家への仕官と最期、そして子孫に至るまでを網羅的に記述し、歴史的文脈の中に位置づけることを試みる。赤座直保の事例は、関ヶ原の戦いに参加した多くの中小武将たちが、巨大勢力の動向に翻弄されつつも、いかにして自らの家名を存続させようとしたのかを考察する上での貴重な手がかりとなるであろう。

2. 赤座氏の出自と赤座直保の登場

2.1. 赤座氏の淵源

赤座氏の歴史は、越前の地に深く根差している。越前の赤座氏は藤原姓を称し、室町時代には守護であった斯波氏に仕え、南仲条郡新道(現在の福井県南越前町新道)に居を構えていたとされる 9 。この記述は、赤座氏が古くから越前の土豪として活動していた可能性を示唆している。

また、室町期には、天真自性が嘉慶元年(1387年)に開いたとされる慈眼寺に対し、赤座氏が保護を加えたという伝承も残されている 9 。これは、赤座氏が地域の宗教勢力とも連携し、その影響力を維持・拡大しようとしていたことをうかがわせる。武士が領内の宗教的権威と結びつくことは、間接的に領民支配の正当性を強化する手段として中世以来しばしば見られた。

その後、越前では斯波氏の支配力が衰退し、朝倉氏が台頭する。朝倉氏の家臣123家を収録した史料である『一乘録』には赤座氏の名が記されており、赤座直保やその父・直則も朝倉氏の家臣であった可能性が高いと考えられている 1 。これは、時代の権力構造の変化に応じて、赤座氏が新たな支配者である朝倉氏の麾下に入ったという、戦国時代の地方武士としては自然な流れであったと言えるだろう。赤座氏は、中央の政権(室町幕府、守護斯波氏)から地域の実力者(朝倉氏)へと、巧みに仕える対象を変えていった、典型的な戦国期の地方武士の姿を映し出している。このような中小武士団の動向を追うことは、戦国時代における地方の権力構造の変遷や、武士と宗教勢力の関係性を理解する上で重要である。

2.2. 父・赤座直則

赤座直保の父は、赤座直則という人物である。直則は、天正10年(1582年)に起こった本能寺の変において討死したと伝えられている 8 。

岐阜県に残る史料によれば、越前国清水谷(現在の福井県池田町)出身の赤座七郎右衛門(弥助・筑前)という人物が、斎藤道三、そして織田信長の嫡男である織田信忠に仕え、本能寺の変の際に二条御所(本能寺の変と同時に明智軍の攻撃を受けた信忠の宿所)で討死したと記録されている 10 。この赤座七郎右衛門が、直保の父・直則と同一人物であるか、あるいは極めて近しい関係にあった可能性が考えられる。もし同一人物であれば、直則は織田信忠に殉じたことになり、赤座家が織田政権に対して忠誠を尽くしたことを示す。

父・直則の死は、赤座家にとって大きな転換点であった。本能寺の変後、直保が家督を継承し 14 、新たな時代を生き抜くこととなる。父の「殉死」という事実は、信長・信忠亡き後の政局において、羽柴秀吉が旧織田家臣団を再編する際に、直保に対して一定の評価を与える要因となった可能性も否定できない。若くして家督を継いだ直保は、自らの力で新たな主君のもとで立身していく必要に迫られたのであった。

2.3. 赤座直保の基礎情報

赤座直保は、いくつかの名で知られている。幼名は小法師、通称として久兵衛、そして吉家という名も用いられた 1 。参照列伝においても「吉家」の名で記されている。複数の名前を持つことは当時の武士には一般的であり、元服、主君からの偏諱、官位任官など、人生の節目や社会的立場の変化に応じて改名することがあった。「吉家」という名がどの時期に主に用いられたか、史料からは特定が難しいが、広く知られた呼称であった可能性が考えられる。

官位は従五位下・備後守に叙されている 1 。これは豊臣政権下で大名や有力武将に与えられた官位としては標準的なものであり、彼の政権内における一定の地位を示す指標となる。

生年は不詳であるが、没年は慶長11年(1606年)と記録されている 1 。

その生涯において仕えた主君は、朝倉義景に始まり、織田信長、豊臣秀吉、豊臣秀頼、そして最後に前田利長と変遷している 1 。この主君の変遷は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武士が、激動の時代を生き抜くために、時々の有力者に仕えていった典型的な姿を物語っている。

以下に、赤座直保の略年譜を示す。

表:赤座直保 略年譜

|

年代(和暦・西暦) |

出来事 |

関連人物 |

備考(出典など) |

|

生年不詳 |

赤座直則の子として生まれる |

赤座直則 |

|

|

天正10年(1582) |

父・直則、本能寺の変(二条御所)で討死。直保が家督継承 |

赤座直則、織田信忠、明智光秀 |

8 |

|

天正17年(1589) |

南条郡大桐村灰焼の経営権に関する文書が見られる |

|

14 |

|

天正18年(1590) |

小田原征伐に従軍。武蔵岩槻城・忍城攻めで軍功。越前今庄2万石の領主となる |

豊臣秀吉、石田三成 |

1 |

|

慶長3年(1598)頃 |

小早川秀秋の与力となる |

小早川秀秋 |

2 |

|

慶長5年(1600) |

関ヶ原の戦いで西軍に属し、東軍に寝返る。戦後改易。同年10月、前田利長に仕官 |

徳川家康、石田三成、大谷吉継、前田利長 |

1 |

|

慶長8年(1603) |

前田利長の命により棟岳寺を移転 |

前田利長 |

1 |

|

慶長11年(1606) |

越中国大門川で溺死 |

|

1 |

この略年譜は、赤座直保の生涯における主要な出来事と、それらがいつ起きたのかを時系列で示している。彼のキャリアの変遷、特に仕官先の変更や石高の変化、重要な戦への参加などが一目でわかる。これは、報告書全体の理解を助けるための参照点となり、各セクションで詳述される内容の文脈を補強するものである。複数の資料から情報を集約することで、個々の記述だけでは見えにくい生涯の全体像を提示することを目指した。

3. 豊臣政権下での赤座直保

3.1. 豊臣家臣としての活動

織田信長の死後、赤座直保は天下統一を進める豊臣秀吉に仕え、大名の一員として名を連ね、越前今庄に陣屋を構えた 9 。これは、多くの信長旧臣が辿った道であり、直保もその大きな流れに乗ったと言える。

豊臣家臣としての直保の活動で特筆すべきは、天正18年(1590年)の小田原征伐への従軍である。この戦役において、直保は石田三成の指揮下に入り、武蔵国の岩槻城および忍城の攻略戦で軍功をあげたとされる 2 。この功績が評価され、直保は越前国今庄(現在の福井県南条郡南越前町今庄)において2万石の所領を与えられた 1 。この2万石という石高は、彼を独立した大名というよりは、有力大名の与力的な立場に置いたと考えられるが、豊臣政権下での彼の地位を決定づける重要な出来事であった。石田三成の指揮下にあったという事実は、後の関ヶ原の戦いにおける彼の立場にも何らかの影響を与えた可能性がある。

軍事面での活動に加えて、直保は領国経営にも関与していたことが史料からうかがえる。天正17年(1589年)10月には、直保が南条郡大桐村における灰焼(おそらく製灰業)の経営権を独占していたことなどを示す文書が現存している 14 。これは、当時の武士が軍事だけでなく、領内の経済活動にも積極的に関わり、経済基盤の確保にも注力していたことを示す一例である。直保の豊臣政権下での活動は、秀吉による天下統一事業と、それに伴う家臣団の編成、そして知行配分の実態を具体的に示す事例と言えるだろう。

3.2. 豊臣政権下における立場

赤座直保は越前今庄2万石の領主であったが、その地位は必ずしも独立性の高いものではなかった。史料によれば、彼は小早川秀秋や堀尾吉晴の与力であり、独立した大名ではなかったとされている 1 。これは、豊臣政権が諸大名間の統制を強化するために用いた手法の一つと考えられる。有力大名に中小の大名を付属させることで、軍事指揮系統を明確化し、また中小大名の動向を監視する意図があったと推測される。「与力」という立場は、豊臣政権の巧妙な大名統制策の一環であり、直保のような中小大名は、より大きな権力構造の中で自身の役割を果たしつつ、生き残りを図らねばならなかった。彼の軍事行動や政治的判断が、常に上位の大名(この場合は特に小早川秀秋)の意向に左右される可能性があったことを意味する。

特に慶長3年(1598年)、小早川秀秋が越前北ノ庄城主として入部した際に、直保はその与力となっていた 2 。この主従関係は、後の関ヶ原の戦いにおける直保の行動を理解する上で極めて重要な伏線となる。

軍事的な側面だけでなく、直保は領主として今庄の発展にも寄与した。彼が今庄に居館を置いたことにより、その統治下で町は発展し、その統治基盤は後の結城秀康による街道整備政策にも引き継がれた結果、今庄は北国街道の宿駅として栄えるに至ったと伝えられている 1 。これは、直保が単なる武人としてだけでなく、領国経営にも一定の手腕を発揮した一面を示している。戦国武将に求められる多面的な能力の一端と言えるだろう。豊臣政権下における大名の序列や統制の実態、そして地方支配のあり方を考察する上で、直保の事例は具体的な示唆を与えるものである。

4. 関ヶ原の戦いにおける動向

4.1. 西軍への参加と布陣

慶長5年(1600年)に勃発した関ヶ原の戦いにおいて、赤座直保は西軍に属して参戦した 1 。西軍への参加は、豊臣恩顧の大名として、また小田原攻めで石田三成の指揮下にあったことや、直属の上司とも言える大谷吉継の判断に従った結果であろう。

直保の布陣場所は、松尾山の麓であったと記録されている 3 。この位置は、松尾山に布陣していた小早川秀秋の動向を監視、あるいは連携するための戦略的な配置であったと考えられる。小早川秀秋の与力であったこと 2 、そして松尾山麓という布陣場所が、結果的に秀秋の寝返りに同調する流れを生んだ主要因の一つとなった可能性が高い。

動員兵力については、約600名と推定されている 2 。この兵力は、関ヶ原に参集した諸将の中では比較的小規模なものであり、単独で戦局を大きく左右する力はなく、周囲の有力武将の動向に追随せざるを得ない状況にあったと言える。

当初、直保は大谷吉継の指揮下にあり、吉継と行動を共にしていた 2 。大谷吉継は豊臣政権の重鎮であり、直保がその指揮下にあったことは、彼の西軍における位置づけを示すものである。関ヶ原の戦いにおける各武将の配置は、戦前の複雑な人間関係や戦略的意図を反映しており、直保の布陣もその文脈で理解する必要がある。

4.2. 寝返りの経緯と要因

赤座直保の関ヶ原における寝返りは、戦局を左右する重要な局面で起こった。合戦前に、東軍の調略活動の中心人物の一人であった藤堂高虎から調略を受けていたとする説が存在する 2 。藤堂高虎は多くの西軍武将に内応を働きかけており、直保もその対象の一人であった可能性は考えられる。しかし、直保が具体的にいつ裏切りを決意したのかについては、史料上明確ではない 2 。

戦闘が後半に差し掛かった頃、松尾山に布陣していた小早川秀秋が東軍へ寝返った。これを目の当たりにした赤座直保は、脇坂安治、朽木元綱、小川祐忠といった同じく松尾山麓に布陣していた武将たちと共に、秀秋に呼応する形で東軍へと寝返った 1 。

一部の史料 3 は、この寝返りの状況をより詳細に描写している。それによれば、直保は小早川勢の裏切りに驚愕し、当初は大谷隊を支援しようとしたものの、脇坂、朽木、小川らが次々と大谷隊への攻撃を開始したため、自軍の混乱と壊滅を避けるためにやむを得ず彼らに同調したという。 3 には「儂は、崩れ行く大谷隊に向かって、詫びの言葉を呟きながらなおも前に前に進んだ」という描写があり、その苦渋の決断をうかがわせる。この描写は、直保が自発的な裏切り者というよりは、戦場の混乱と周囲の状況に翻弄された悲劇的な人物としての側面を強調している。

直保が率いていた兵力は約600名と小規模であり、周囲の部隊が裏切った場合、その流れに乗る以外に選択肢はなかったであろうという見方も存在する 2 。直保の寝返りは、必ずしも積極的な意思によるものではなく、戦場の混乱と周囲の状況に流された結果という側面が強い。これは、関ヶ原の戦いにおける「寝返りドミノ」現象の一例と言えるだろう。小早川秀秋の大軍の寝返りが決定的な引き金となり、同じく松尾山麓に布陣し、大谷吉継の与力でもあった脇坂、朽木、小川といった武将たちの同調が、直保の決断を後押し、あるいは不可避なものとしたと考えられる。

関ヶ原の戦いは、武力だけでなく情報戦や調略が勝敗を分けた戦いであった。直保のような中小武将の寝返りは、個々の意思決定の集積であると同時に、戦局全体の流れの中で引き起こされた現象でもあったと言えよう。

4.3. 大谷吉継隊への攻撃

東軍への寝返りを果たした後、赤座直保の軍勢は、それまで味方であった大谷吉継の部隊を攻撃した 2 。この行動は、西軍の敗北を決定的にした一因となったとされている 4 。

大谷吉継は、かねてより小早川秀秋の裏切りを予期し、それに対する備えを固めていたとされる。しかし、秀秋だけでなく、脇坂安治、朽木元綱、小川祐忠、そして赤座直保といった、自らの与力として信頼していた武将たちまでもが一斉に寝返ったことは、吉継にとって大きな誤算であり、彼の部隊の壊滅、そして壮絶な最期へと繋がった。

かつての主筋であり、直前まで共に戦っていた大谷隊への攻撃は、直保にとって寝返りを明確に示す行為であり、もはや後戻りできない状況を作り出した。大谷吉継は、その知勇と人望で知られた武将であり、彼を失ったことは西軍にとって戦術的にも精神的にも計り知れない打撃であった。直保の行動は、結果的に旧主君筋を裏切る形となったが、これは戦国乱世の非情さと、生き残りのための苦渋の選択を象徴していると言えるかもしれない。大谷隊の奮戦と壊滅は関ヶ原の戦いのハイライトの一つであり、直保の寝返りはその劇的な展開に深く関与しているのである。

5. 関ヶ原合戦後の処遇と前田家仕官

5.1. 改易とその理由

関ヶ原の戦いにおいて、赤座直保は最終的に東軍の勝利に貢献した。しかし、戦後、彼は改易処分となり、越前今庄2万石の所領を没収された 1 。この結果は、直保の寝返りが徳川家康によって十分に評価されなかったことを明確に示している。

改易の理由については、いくつかの推測がなされている。一つは、「自発的な寝返りではないと判断されたため、その功績が認められなかった」というものである 3 。もう一つは、「通款(内通の意思表示)を明らかにしないまま合戦の最中に寝返ったことが、徳川家康の不興を買ったのではないか」という見方である 2 。これらの理由は、家康が寝返りに対して、その動機や忠誠心の度合いを厳しく見極めていたことを示唆する。日和見的な寝返りや、状況に流されただけの寝返りは評価されなかった可能性がある。

同じく寝返った武将の中でも、例えば脇坂安治は本領を安堵されていることと比較すると 15 、直保の処遇は厳しいものであったと言える。関ヶ原の戦いにおける寝返りは、そのタイミング、事前の交渉の有無、そして家康個人の評価によって、戦後の処遇に大きな差が出たことを示している。小早川秀秋のような大物の寝返りとは異なり、直保のような小規模な武将の寝返りは、戦局への貢献度が相対的に低いと見なされたか、あるいは事前の調略が不十分だったのかもしれない。直保のケースは、寝返りが必ずしも「勝ち組」への切符ではなかったことを示す一例である。関ヶ原戦後の論功行賞は、徳川家康による新たな支配体制構築の第一歩であり、そこでは家康の意向が絶対的な基準となった。直保の改易は、その過程における一つの事例と言えよう。

5.2. 前田利長への仕官

改易処分を受け所領を失った赤座直保は、一時京に住んでいたとされる。しかし、慶長5年(1600年)の10月には、加賀藩主であった前田利長に招かれてその家臣となり、加賀国へと赴いた 1 。京都での居住期間は短かったと推測され、改易によって浪々の身となる可能性もあった直保にとって、前田利長からの招聘は家名存続の道を開くものであった。

加賀藩においては、松任城(現在の石川県白山市)の城代として7千石を領した 1 。これは改易前の2万石からは大幅な減知ではあったが、大名としての地位を失った武将が、有力大名に改めて仕官し、一定の知行を得るケースは当時しばしば見られた。前田利長が直保を召し抱えた背景には、旧豊臣恩顧の大名同士の繋がりや、直保の武将としての経験・能力への評価があった可能性が考えられる。あるいは、単純な人材確保の目的もあったかもしれない。7千石という知行と松任城代という役職は、前田家における直保の処遇を示しており、一定の信頼を得ていたことがうかがえる。松任城は加賀南部における要衝の一つであった。

関ヶ原で敗れた、あるいは処遇に不満を持った武将たちが、新たな仕官先を求めて各地の大名家を頼る動きは、江戸時代初期の人材流動の一側面を示しており、直保の事例もその一つと位置づけられる。

6. 最期と子孫

6.1. 越中国大門川での溺死

赤座直保の最期は、戦場ではなく、意外な形で訪れた。慶長11年(1606年)、直保は越中国(現在の富山県)を流れる大門川の氾濫を検分する任務についていた。その際、増水した濁流を渡河中に落馬し、溺死したと伝えられている 1 。史料によっては、この出来事を慶長11年3月のこととしているものもある 2 。

この不慮の死は、「裏切りの代償なのか、不運な死である」と評されることもある 2 。この評価は、後世の人々が彼の関ヶ原での行動と結びつけて解釈したものであり、直接的な因果関係が明確にあるわけではないが、彼の人生における関ヶ原での寝返りが如何に大きな出来事であったかを示している。武人としての華々しい最期ではなく、治水という文治的な任務の途上での事故死という結末は、彼の波乱に満ちた生涯を締めくくるには、ある意味で象徴的であったかもしれない。大門川の氾濫検分という任務は、彼が前田家において治水など民政に関わる業務にも従事していたことを示唆する。これは、江戸時代に入り、武士の役割が軍事から行政へとシフトしていく過渡期の状況を反映している可能性もある。直保の死は、戦国が終わり新たな時代が始まる中で、武士たちが直面した新たな役割や危険性(自然災害への対応など)を暗示しているとも解釈できる。

6.2. 棟岳寺との関わり

赤座直保の生涯において、棟岳寺との関わりは注目すべき点である。この寺は赤座氏の菩提寺とされ、その創建には直保の先祖が関わっている。伝承によれば、棟岳寺は元々、直保の先祖である赤座景秋が文明年間(1492年頃とされる史料もある)に越前国新道に開創したとされている 16 。

その後、時代は下り、赤座直保が越前今庄に居館を移した際に、この棟岳寺も今庄の現在地(福井県南越前町今庄)に移したと伝えられる 16 。さらに、直保が前田利長に仕え加賀に移った後の慶長8年(1603年)、利長の命により、金沢の下屋敷の敷地内に棟岳寺を移転させている 1 。これは主君の命であると同時に、直保自身の先祖供養の念の現れとも考えられる。一部の史料では、直保が父母の供養のために建立したと記されているものもあるが 7 、赤座景秋による開創説と合わせると、直保は先祖代々続いてきた寺を篤く保護し、自身の居場所の変遷と共に移転させていったと解釈するのが妥当であろう。棟岳寺の名前の由来は、赤座景秋の父母の戒名から一字ずつ取って名付けられたものとされている 17 。

棟岳寺との一連の関わりは、戦国武将の信仰心や、家意識、先祖崇拝といった側面を浮き彫りにする。先祖が建立した寺を、領地の変更や主君の命に応じて移転してまで維持しようとした行為は、直保の家系に対する強い意識と、仏教への帰依の念を示している。武将と寺院の関係は、単なる信仰の対象としてだけでなく、家の権威付けや、領民教化、時には避難場所や情報拠点としての機能も果たしており、棟岳寺もそうした多面的な役割を担っていた可能性がある。

6.3. 子・永原孝治と永原氏のその後

赤座直保の死後、その家名は子によって受け継がれた。直保の子は孝治といい、彼は主君である前田氏の命により、姓を赤座から永原へと改めた 7 。この永原という姓は、孝治が一時的に嗣子となっていた六角氏の旧臣・永原重治の名跡に由来するとされる 12 。この改姓は、主君の命であると同時に、新たな環境で家を存続させるための戦略であった可能性も考えられる。永原重治の名跡を継ぐことで、家系に箔をつけようとしたのかもしれない。

永原孝治は、父・直保と同様に加賀藩に仕え、人持組に列し、松任城代を務めた。父の遺領である7千石と松任城代の職を継承している 12 。慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、主君・前田利常に従って真田丸の戦いに出陣したが、城方からの銃撃により大きな損害を出したと記録されている 12 。元和元年(1615年)の一国一城令に先立って松任城が廃城となり、城代職も廃止された後、元和6年(1620年)には2代将軍徳川秀忠の命による大坂城天下普請において金沢藩の奉行を務めた。寛永16年(1639年)、利常の隠居に伴い家老に昇進するなど、加賀藩内で重用された 12 。孝治の加賀藩での昇進は、彼自身が有能であり、前田家に忠勤を励んだ結果であろう。

赤座・永原家に仕えた陪臣(家臣のまた家臣)の家名も一部判明している 12 。興味深いことに、幕末期の侍帳には、永原氏の子孫と思われる赤座姓の藩士も掲載されているという 12 。これは、江戸幕府の権威が揺らぎ始めた幕末期に、一時的に変えていた永原姓から、本来の赤座姓へと復姓したものと考えられている。永原姓が一時的なものであり、本来の赤座姓への回帰を望む意識が子孫にあったことを示唆する。

永原氏(本姓赤座)の子孫として特筆される人物に、永原甚七郎(孝知)がいる。彼は幕末期に馬廻役や作事奉行を歴任し、水戸天狗党が加賀藩領内を通過した際には、その討伐の指揮を執ったとされている 1 。現存する「赤座甚七郎孝知家系図」によれば、八世の祖父が赤座備後守吉家(直保、慶長11年没)であると記されており 11 、永原孝知が直保の直系の子孫であることが確認できる。ただし、初代永原孝治から幕末の永原孝知への直接の系譜関係の詳細は、提供された資料のみでは判明しない。

赤座(永原)氏は、主家の変遷や改易という危機を乗り越え、加賀藩士として家名を後世に伝えた。改姓や復姓といった出来事は、時代の変化への適応や、家のアイデンティティ維持を巡る葛藤の現れと言えるだろう。武家の家名の存続は、単に血筋を繋ぐだけでなく、主君への忠誠、時代の変化への適応、そして家の由緒やアイデンティティの保持といった様々な要素が絡み合っていることを、赤座氏の事例は示している。

7. 総括

赤座直保(吉家)の生涯を総括すると、彼は越前の地方武士から身を起こし、織田信長、豊臣秀吉、そして前田利長と主君を変えながらも、戦国時代末期から江戸時代初期にかけての激動の時代を生き抜いた武将であったと言える。彼の人生は、主君の盛衰、天下分け目の合戦、改易、再仕官、そして不慮の死と、まさに波乱万丈であり、この時代の武士の不安定な立場を象徴している。

関ヶ原の戦いにおける寝返りは、彼の人生における最大の岐路であり、その後の改易、そして前田家への仕官へと繋がる決定的な出来事であった。この決断は、当時の多くの武将が直面したであろう、生き残りと家名存続のための苦渋の選択の一つであったと評価できる。「寝返り」という行為は、現代的な倫理観では非難されがちだが、当時の武士にとっては生き残りのための現実的な選択肢の一つであり、その評価は多角的に行われるべきである。

赤座直保の評価は、寝返りの経緯やその後の処遇から、「悲運の武将」あるいは「時流に翻弄された武将」といった側面が浮かび上がる。しかしながら、越前今庄の発展に寄与し 1 、加賀前田家では松任城代という要職を務め 1 、その子孫が加賀藩士として家名を繋いだこと 1 は、彼なりの処世術と能力があったことを示唆している。

現存する資料の制約から、彼の詳細な人物像や逸話に関する情報は乏しいものの、菩提寺である棟岳寺への関与 1 などからは、信仰心や先祖を敬う一面も垣間見える。

赤座直保の物語は、歴史の大きな転換点において、個人の選択がいかにその後の運命を左右し、また時代の影響を色濃く受けるかを示すミクロヒストリーの好例であると言えよう。彼の人生から得られる教訓や洞察は、個人の力ではどうにもならない大きな流れの中で、いかにして自らの存在を維持し、次代に繋いでいくかという普遍的な問いにも通じるものがある。赤座直保のような、必ずしも歴史の表舞台で華々しい活躍をしたわけではない武将の生涯を丹念に追うことは、戦国時代から江戸時代初期への移行期における武士の生き様、価値観、そして社会構造の変化の一端をより深く理解するために不可欠である。

引用文献

- 赤座直保 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%BA%A7%E7%9B%B4%E4%BF%9D

- 吉川広家、朽木元綱、赤座直保~関ヶ原「裏切り者」たちの思惑(2) | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7309

- 朽木、小川の裏切りを目の当たりにし、自らの進退を決めた「赤座直保」(西軍) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/21687

- 関ケ原の戦いで寝返った6人|戦国雑貨 色艶 (水木ゆう) - note https://note.com/sengoku_irotuya/n/ne2b146635353

- 1600年 関ヶ原の戦い | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1600-3/

- 加賀藩の城代 http://www1.cnh.ne.jp/minton2/Gallery-10-14-9.html

- 加賀藩前田家ゆかりの寺院めぐり ~小立野寺院群~ | 小川商事株式会社 - 古都・金沢で唯一の美しさをつくるアパレル専門商社 https://www.ogawashoji.co.jp/%E5%8A%A0%E8%B3%80%E8%97%A9%E5%89%8D%E7%94%B0%E5%AE%B6%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%AF%BA%E9%99%A2%E3%82%81%E3%81%90%E3%82%8A%E3%80%80%EF%BD%9E%E5%B0%8F%E7%AB%8B%E9%87%8E%E5%AF%BA%E9%99%A2/

- 赤座直保- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%B5%A4%E5%BA%A7%E7%9B%B4%E4%BF%9D

- 赤座氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E5%BA%A7%E6%B0%8F

- 赤座氏遺書 - 岐阜県公式ホームページ(歴史資料館) https://www.pref.gifu.lg.jp/page/128192.html

- [ 赤座甚七郎孝知家系図 ]/ 赤座甚七郎 - FamilySearch Catalog https://www.familysearch.org/search/catalog/1319182

- 永原孝治 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%8E%9F%E5%AD%9D%E6%B2%BB

- どこにいる家康43回「関ヶ原の戦い」 - 風人社の窓 https://www.fujinsha.co.jp/doko-ie43/

- 赤座直保- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%B5%A4%E5%BA%A7%E7%9B%B4%E4%BF%9D

- 小早川秀秋、脇坂安治、小川祐忠~関ヶ原「裏切り者」たちの思惑(1) | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/7308

- 棟岳寺 (福井県南越前町): お寺の風景と陶芸 https://tempsera.seesaa.net/article/201508article_23.html

- 宝林山 棟岳寺 - 曹洞宗石川県宗務所 https://www.sotozen-net.jp/temple/8