赤星統家

赤星統家は肥後菊池氏の支流。父の敗北後隈府城主となる。龍造寺隆信に降伏し子を人質に出すが、処刑され島津氏に属し沖田畷で隆信を討つ。九州平定後所領を失い阿波で客死。

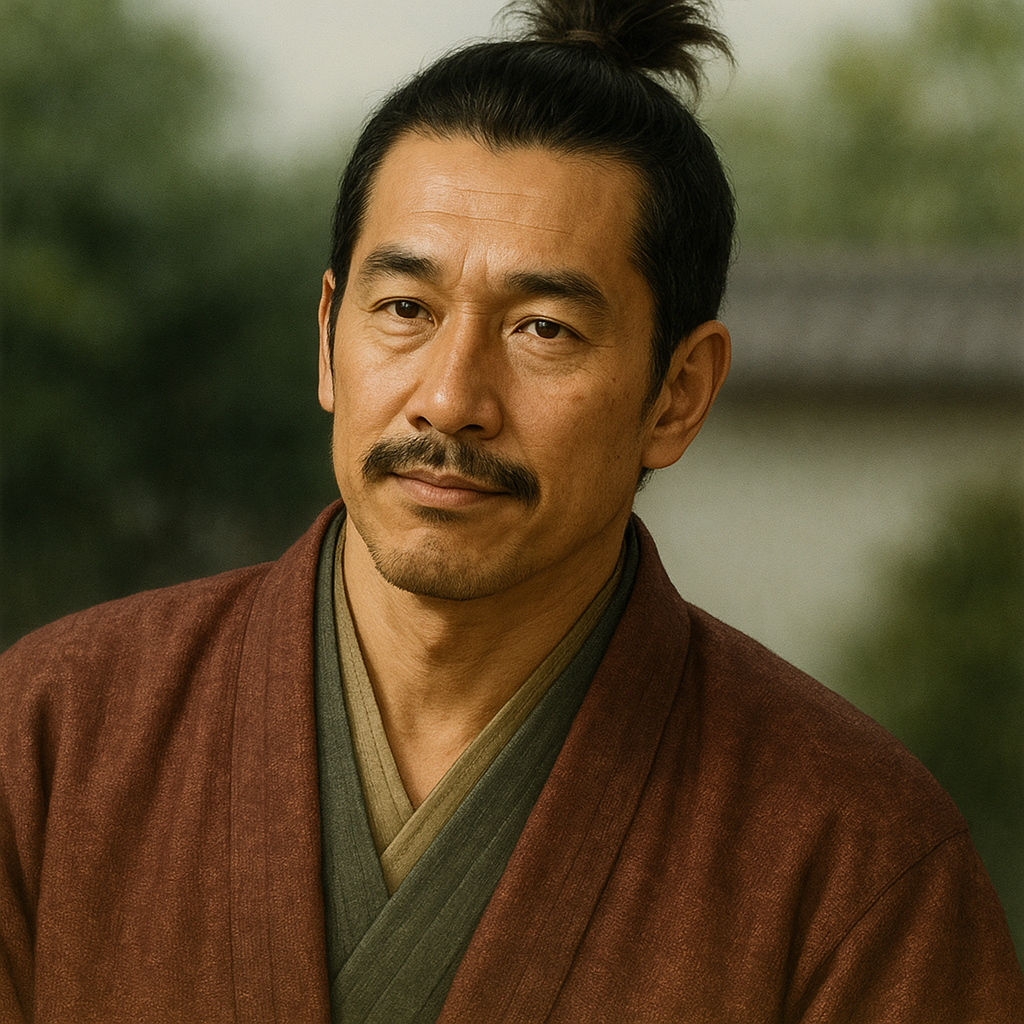

赤星統家:戦国九州の動乱に生きた肥後国人の軌跡

1. 序論:赤星統家という武将

本報告は、戦国時代から江戸時代初期にかけて肥後国(現在の熊本県)を舞台に活動した武将、赤星統家(あかほし むねいえ)の生涯とその事績を、当時の九州、特に肥後国の動乱という歴史的文脈の中に位置づけ、その実像と歴史的意義を明らかにすることを目的とする。赤星統家は、龍造寺家臣、肥後隈府城主として知られ、主君・隆信から去就を疑われて人質を殺害されたため島津家に属し、豊臣秀吉の九州征伐後も旧領を回復できなかった、という概要が伝えられている。本報告では、これらの点を深掘りし、彼の生涯を多角的に検証する。

統家の読みについては、「むねいえ」が一般的であるが 1 、一部史料では「のぶいえ」との読みも見られる 10 。本報告では、より多くの史料で確認される「むねいえ」を採用する。

赤星統家のような、いわゆる「天下人」ではない地方の国人領主に焦点を当てることは、戦国時代の多様性と地域性を理解する上で極めて重要である。彼の生涯は、中央の政権だけでなく、九州内部の有力大名である龍造寺氏、島津氏、大友氏の動向に大きく左右された、当時の多くの地方武将の生き様を映し出す鏡と言えよう。その波乱に満ちた生涯を追うことは、戦国期における地方社会の権力構造や、そこに生きた人々の選択の軌跡を辿る上で、貴重な示唆を与えてくれる。

以下に、赤星統家の生涯と関連する主要な出来事をまとめた略年表を提示する。これは、本報告を通じて彼の人生の流れと、彼が生きた時代の大きな出来事を把握する一助となるであろう。

表1:赤星統家関連略年表

|

年代 (西暦) |

元号 |

赤星統家および赤星氏関連の出来事 |

九州・中央の主要な出来事 |

|

(不明) |

|

赤星統家、誕生(父は赤星親家) |

|

|

1559年 |

永禄2年 |

父・赤星親家、合勢川の戦いで隈部親永に敗北、菊池城(隈府城)を失う。統家、叔父・合志親賢の元へ身を寄せるか 1 。 |

|

|

(不明) |

|

統家、隈府城主となる。 |

|

|

1581年 |

天正9年 |

龍造寺隆信(政家軍)の肥後侵攻により降伏、子を人質に出す 5 。 |

|

|

1583年 |

天正11年 |

龍造寺隆信への参礼を拒否したため、人質の子(新六郎14歳、娘8歳)らが飯江川河原で処刑される 1 。これを恨み、島津氏に接近。 |

|

|

1584年 |

天正12年 |

沖田畷の戦いに島津方として参陣。龍造寺隆信軍の先鋒を務め、赤装束で奮戦 8 。 |

沖田畷の戦い。龍造寺隆信戦死。島津氏の勢力拡大。 |

|

1586年~1587年 |

天正14年~15年 |

|

豊臣秀吉による九州平定。 |

|

1587年以降 |

天正15年以降 |

九州平定後、島津氏に与したことにより所領を没収され、隈府城を回復できず 1 。 |

肥後国に佐々成政入部。後に肥後国衆一揆勃発(統家の直接的関与は不明)。 |

|

1588年以降 |

天正16年以降 |

島津家の計らいにより薩摩国鹿籠の喜入氏の客分となる 9 。 |

|

|

1615年 |

元和元年 |

子・赤星親武、大坂夏の陣に豊臣方として参戦し戦死 8 。 |

大坂夏の陣、豊臣氏滅亡。 |

|

1619年 (推定) |

元和5年 (推定) |

赤星統家、流浪先の阿波国にて客死したとされる 4 。 |

|

|

1637年~1638年 |

寛永14年~15年 |

孫・赤星道重、島原の乱に一揆指導者の一人として参加し戦死 8 。 |

島原の乱。 |

2. 赤星氏の出自と肥後国における立場

赤星統家の生涯を理解するためには、まず彼が属した赤星氏の出自と、肥後国におけるその立場を把握する必要がある。

赤星氏は、中世に肥後国菊池郡赤星(現在の熊本県菊池市赤星周辺)を本拠とした国人領主の一族である 1 。その出自は、肥後国の名門守護大名であった菊池氏に遡る。具体的には、鎌倉時代の武将で、元寇(蒙古襲来)に際して活躍した菊池氏第10代当主・菊池武房の弟である赤星有隆(あかほし ありたか)を祖とすると伝えられている 1 。この赤星有隆は、『蒙古襲来絵詞』にもその姿が描かれている人物であり 11 、赤星氏が由緒ある家柄であったことを示唆している。

菊池氏の家中にあって、赤星氏は隈部氏(くまべし)、城氏(じょうし)と共に「菊池三家老家」の一つとして重きをなした 1 。これは、赤星氏が菊池氏政権の中枢において重要な役割を担っていたことを意味する。家紋は、主家である菊池氏と同じ「並び鷹羽(ならびたかのは)」を用いたとされ 1 、これもまた菊池氏との強い血縁的・政治的繋がりを象徴するものであった。

しかし、戦国時代に入り主家の菊池家が内紛や外部勢力の介入によって衰微するに従い、赤星氏を含む家老家はその勢力を伸長させるようになる 1 。例えば、菊池義武(菊池氏第26代当主とされるが、大友氏出身)が甥にあたる豊後の大友宗麟と家督を巡って争った際には、赤星氏は大友氏の傘下に入って活躍した。その功績により、一時は菊池氏の本拠地であった菊池城(後の隈府城)を任されるほどの勢力を有した時期もあった 1 。

菊池氏という名門の庶流であり、かつ三家老という重職を担っていたことは、赤星氏の誇りや地域における影響力の源泉であったと考えられる。しかし、主家の衰退は、彼らにとって自立の道を模索する契機ともなった。大友氏への接近や、後に龍造寺氏や島津氏といった外部の有力大名との関係を築いていく背景には、このような自立志向と、激動の時代を生き抜くための現実的な判断があったと推察される。主家の権威が低下する中で、より強力な勢力と結びつくことで自家の存続と勢力拡大を図るという行動は、戦国時代の国人領主に見られる典型的なパターンであった。

一方で、同じく菊池三家老であった隈部氏との間では、菊池氏の旧領や権益を巡って競争関係が生じた。赤星氏が一時的に支配した菊池城も、後に隈部氏によって奪われるという事態が発生しており 1 、これは菊池氏旧臣団内部の結束が決して強固ではなく、常に勢力争いが存在したことを示唆している。このような国人領主間の内部対立は、大友氏、龍造寺氏、島津氏といった外部勢力の介入を容易にし、肥後国内の情勢をより一層不安定にする要因の一つとなった。後の肥後国衆一揆の複雑な様相にも、こうした国衆間の根深い対立構造が影響していた可能性が考えられる。

以下に、赤星氏の主要な人物の関係を示す簡略な系図を掲載する。

表2:赤星氏略系図

菊池武房

┃

(弟)赤星有隆(祖)

┇

(数代略)

┇

赤星親家(道雲)

┣━━━━━━━━━━┓

赤星統家 娘(蒲池鎮漣室)

┃ ┃

赤星親武 蒲池徳子(朽網鑑房室)

┃

赤星道重

(注:この系図は提供史料に基づき簡略化したものであり、全ての系譜関係を網羅するものではない。)

3. 赤星統家の前半生と家督相続の背景

赤星統家の父は、赤星親家(あかほし ちかいえ)である 1 。親家は「道雲(どううん)」という号も持っていたとされ 5 、戦国武将として一定の活動が見られる。

親家の時代、肥後国では菊池氏旧臣間の勢力争いが激化していた。永禄2年(1559年)、親家は同じく菊池三家老の一人であった隈部親永(くまべ ちかなが)との間で「合勢川の戦い(あわせがわのたたかい)」を引き起こした 5 。この戦いで赤星方は隈部方に敗北を喫し、菊池氏の旧本拠地であり、赤星氏も一時支配した菊池城(隈府城)も隈部氏に奪われたと伝えられている 1 。この敗北は、赤星氏の勢力にとって大きな打撃となったと考えられる。

この合勢川の戦いの後、親家の子である赤星統家は、叔父にあたる合志親賢(こうし ちかかた)が城主を務める合志城(現在の熊本県合志市周辺)に身を寄せたとされる 1 。これは、統家が若年期に父の敗戦という困難な状況に直面し、他家の庇護を受けざるを得なかったことを示している。

その後、統家は肥後隈府城主として歴史の表舞台に登場する。隈府城は、前述の通り菊池氏代々の本拠地であり 14 、その城主となることは肥後北部における有力な国人領主であることを意味した。赤星氏が隈部氏に隈府城を奪われた後、統家がいつ、どのような経緯で隈府城主の地位を回復したのか、その詳細な過程は提供された資料からは必ずしも明確ではない。しかし、天正9年(1581年)に肥前(現在の佐賀県・長崎県)の龍造寺隆信の侵攻を受けた際には、統家は隈府城主であったと記録されている 5 。

なお、一部史料 5 によると、永禄2年(1559年)の合勢川の戦いで敗れた赤星親家の「嗣子・親隆(ちかたか)」が大友氏に助けを求めたと記されている。しかし、他の多くの史料 1 は親家の子を「統家」としており、この「親隆」が統家の別名であったのか、あるいは兄弟など別の人物であったのかについては、史料間の比較検討が必要である。本報告では、より多くの史料で言及される「統家」を親家の子、そして後の隈府城主として扱う。

父・親家の代での敗北と隈府城の喪失は、若き統家にとって大きなトラウマであったと同時に、家勢を再興するための強い動機付けとなった可能性が高い。彼が後に隈府城主として再び歴史に名を現す事実は、その間に何らかの形で勢力を回復したことを示している。その過程には、豊後の大友氏や他の肥後国人領主との複雑な連携や対立、あるいは武力による奪還といった、並々ならぬ努力があったと推測される。この時期の経験が、後の龍造寺氏や島津氏との関係における彼の行動様式や判断に影響を与えたことも考えられる。

赤星氏と隈部氏の間で見られたような城の奪い合いは、当時の肥後国人社会の勢力図がいかに流動的であったかを物語っている。絶対的な支配者であった菊池氏の衰退後、その旧家臣団はそれぞれが独立した勢力として離合集散を繰り返しており、一人の領主が安定して所領を維持することが極めて困難な状況であったことが窺える。赤星氏は大友氏を頼り 1 、対する隈部氏は龍造寺氏を頼る 5 など、肥後国内の勢力争いが、九州の二大勢力である大友氏と龍造寺氏の代理戦争の様相を呈していた側面もあった。国人領主たちは、より大きな外部勢力に取り入ることで自家の存続を図ろうとしており、その結果、肥後の政治状況は常に不安定で、外部からの影響を強く受けることになったのである。

4. 龍造寺氏との確執:人質事件の悲劇

赤星統家の生涯において、最も悲劇的かつ決定的な出来事の一つが、龍造寺氏との間で起こった人質殺害事件である。

天正9年(1581年)、当時九州北部で急速に勢力を拡大していた肥前の龍造寺隆信は、嫡男・龍造寺政家を総大将とする軍勢を肥後へ侵攻させた。この侵攻を受け、隈府城主であった赤星統家は龍造寺軍に降伏し、その支配下に入ることとなった 5 。この際、服属の証として、統家は自身の子供たちを人質として龍造寺氏に差し出した 1 。

しかし、統家は龍造寺隆信から主君への臣従儀礼として命じられた佐賀への参礼(主君の居城へ赴き挨拶をすること)を、幾度にもわたって拒否したとされている 1 。史料 2 によれば、統家は龍造寺氏による誘殺、すなわち参礼にかこつけて呼び出され殺害されることを恐れて、この命令に応じなかったという。当時の戦国武将にとって、敵対勢力や上位の権力者からの呼び出しに応じることは、常に身の危険を伴う行為であった。

統家の度重なる参礼拒否は、龍造寺隆信の疑念を招き、「疑心あり」と見なされる結果となった。そして天正11年(1583年) 1 、龍造寺氏は人質として預かっていた統家の二人の子供、すなわち14歳になる息子・新六郎(しんろくろう)と8歳の娘、そしてその供の者12名を処刑するという非情な手段に訴えた 1 。

処刑が行われた場所は、龍造寺氏の本拠地である佐嘉(佐賀)と、赤星氏の本拠地である肥後隈府の中間地点にあたる、筑後国(現在の福岡県南部)の飯江川(はえがわ)の河原であったと具体的に記されている 2 。史料 2 は、龍造寺隆信からの最後通牒として、「本日中に統家自身が佐嘉城に赴かなければ、弥生(3月)7日の正午、飯江川河原にて人質2名と供の12名を処刑する」という内容が伝えられたことを記している。また、史料 5 は、人質が「ハリツケにされ殺された」と記述しており、処刑方法が極めて残虐であったことを示唆している。

この人質殺害事件は、赤星統家に龍造寺氏に対する消えることのない深い怨恨を抱かせ、その後の彼の政治的・軍事的行動を決定づける最大の要因となった 1 。史料 8 は、「これを大いに恨んだ統家は、反龍造寺の旗色を鮮明にして、島津氏の幕下に入り」と、この事件が統家の島津氏への帰属に直結したことを明確に記述している。

龍造寺隆信によるこの人質殺害は、戦国時代の外交・支配政策における人質の重要性と、それが破綻した際の過酷な結末を象徴する出来事である。隆信にとって、統家の参礼拒否は自身の権威に対する明白な挑戦であり、それに対する見せしめとして、また他の従属国人への警告として、非情な決断を下したと考えられる。史料 2 に記された、隈府城内の「若君だけでは気がすまず姫君までもお命を絶とうとは…」という声は、この処置がいかに衝撃的であり、龍造寺氏の非情さを人々に印象付けたかを物語っている。特に、まだ幼い娘までも処刑の対象とした点は、その冷酷さを際立たせている。これは、九州制覇を目指す隆信の強硬な姿勢の現れであり、恐怖による支配を試みた側面があったのではないかと推察される。

この事件は、赤星統家個人の深い悲しみと怒りが、肥後国人の勢力図、ひいては九州全体のパワーバランスに影響を与える契機となった点で重要である。統家が島津氏に接近し、反龍造寺の先鋒となることは、龍造寺氏にとって新たな脅威を生み出すことになった。個人的な感情が、大名間の戦略的判断や軍事行動に直結するという、戦国時代の特徴がこの事件にはっきりと表れている。統家の島津氏への寝返りは、当時龍造寺氏と激しく対立していた島津氏にとって、龍造寺氏攻略の足がかり、あるいは肥後国人への影響力拡大の好機となったであろう。逆に龍造寺氏にとっては、肥後における支配基盤の動揺を意味した。

龍造寺隆信が統家の子供たちを処刑した意図について、史料 2 は「筑後の大半を支配下に置いた自信を宿敵大友や島津に見せ付けたかったのか」と推測している。しかし、結果としてこの行為が赤星統家を決定的に島津方へと追いやったことは、長期的に見れば龍造寺氏にとって大きな不利益となった可能性がある。恐怖による支配は一時的な服従を生むかもしれないが、深い恨みはより強固な敵対心を生み出すという教訓を、この事件は示唆している。事実、翌年の沖田畷の戦いでは、この恨みを抱いた統家が島津方として奮戦し、龍造寺隆信自身が討死するという結果に繋がることになる。隆信のこの非情な処置は、短期的にはその権威を示したかもしれないが、結果的に強力な復讐者を敵陣に送り込むことになり、自身の命運にも影響を与えた可能性は否定できない。これは、戦国期の武将の判断が常に合理的な結果を生むとは限らず、感情や人間関係が戦局を大きく左右しうることを示している。

5. 島津氏への帰属と沖田畷の戦い

龍造寺氏による人質殺害という悲劇を経験した赤星統家は、龍造寺氏への深い復讐心と自勢力の保全のため、新たな活路を求めて九州南部の雄、島津氏に接近し、その幕下に入った 1 。これは、当時の九州における龍造寺氏と島津氏の二大勢力の対立構造の中で、統家が下した戦略的な選択であった。

史料 18 によれば、島津家の一族で勇将として知られた島津家久が、かつて肥後を視察した際に赤星氏について言及し、「赤星統家は、のちに家久とともに沖田畷で戦うことになる」と記されている。これは、人質事件以前から、あるいは事件直後から、赤星氏と島津氏の間には何らかの接触や関係構築の動きがあった可能性を示唆している。

そして天正12年(1584年)3月24日、肥前国島原半島において、九州の覇権をかけた龍造寺隆信軍と島津・有馬晴信連合軍との間で沖田畷の戦い(おきたなわてのたたかい)が勃発する。この戦いに、赤星統家は島津・有馬連合軍の一員として参陣した 8 。

複数の史料 8 によれば、この戦いにおいて赤星統家は、島津家久が率いる軍の先鋒を務めたと伝えられている。特に注目すべきは、その時の統家の出で立ちである。彼は、龍造寺隆信に惨殺された我が子たちの恨みを晴らすべく、決死の覚悟を示すかのように「赤装束に縄襷(なわだすき)」という異様な姿で、わずか50余名の兵と共に龍造寺軍に突撃し、奮戦したという。この描写は、統家の個人的な怨念がいかに強烈であり、それが戦場での彼の行動に強く影響していたかを物語っている。史料 19 の布陣に関する記述では、赤星一党50人が連合軍の内陸側の大木戸に配置されたとあり、具体的な戦術的役割を担っていたことが確認できる。

沖田畷の戦いは、兵力的には龍造寺軍が優勢であったにもかかわらず、島津軍の巧みな戦術と地形を活かした采配、そして赤星統家のような個人的な動機に突き動かされた武将たちの奮戦もあって、島津・有馬連合軍の圧倒的な勝利に終わった。この戦いで、龍造寺軍の総大将であった龍造寺隆信は討死し 10 、龍造寺氏の勢力は大きく減退した。これにより九州の勢力図は一変し、島津氏の勢力が肥後や筑後へも飛躍的に拡大することとなった。赤星統家にとっては、主君の子を無慈悲に殺害した仇敵・龍造寺隆信が戦場で討たれたことで、積年の恨みの一部を晴らす形となったであろう。

統家が「赤装束に縄襷」という特異な姿で先鋒を務めたという逸話は、単なる戦術的な配置を超えて、彼の個人的な復讐心がいかに強烈であったかを示している。この姿は、敵である龍造寺軍に対して自身の存在と怨恨を誇示し、また味方である島津軍に対してその決死の覚悟を示すものであったと考えられる。死装束や罪人の姿を連想させるこの出で立ちは、戦場において自身の死をも厭わないという強い意志の表明であり、個人的な復讐の儀式としての意味合いを戦闘に持ち込んだ可能性すら示唆する。戦国時代の合戦において、個人の感情や物語性が部隊の士気や戦闘行動に影響を与える事例として興味深い。

龍造寺氏から島津氏へと主君を乗り換える統家の行動は、戦国時代の弱小国人領主が激動の時代を生き残るための典型的な戦略と言える。より強力な勢力に庇護を求め、その武力を利用して自家の安泰や仇敵への報復を図るというものであり、当時の九州における各大名の勢力争いの激しさと、その中で翻弄される国人たちの姿を浮き彫りにしている。そこでは、絶対的な忠誠よりも、実利や安全保障が優先される状況が常態化していた。

沖田畷の戦いは、九州戦国史における重要な転換点の一つである。この一戦が龍造寺氏の勢力を大きく削ぎ、島津氏の九州南部・中部における覇権を決定的なものにした。赤星統家の行動は、その大きな歴史の流れの中の一つの駒ではあったかもしれないが、彼の個人的な動機に基づく奮戦が戦いの一局面に影響を与え、結果的に歴史を動かす一助となった可能性は否定できない。局地的な戦闘における個々の武将の働きが、全体の戦局、ひいては大きな歴史の流れに影響を及ぼしうることを示している。

6. 豊臣秀吉による九州平定と赤星統家の境遇

沖田畷の戦いで龍造寺氏を破り、九州における覇権をほぼ手中に収めようとしていた島津氏であったが、その急速な勢力拡大は中央の豊臣秀吉の警戒を招くこととなった。天正14年(1586年)から天正15年(1587年)にかけて、豊臣秀吉は島津氏の勢力拡大を抑え、天下統一事業を完成させる一環として、大規模な軍勢を九州へ派遣し、九州平定(九州征伐とも呼ばれる)を断行した 21 。

この九州平定の結果、島津氏をはじめとする九州の諸大名は秀吉に服属し、九州の領土配分(国分)は秀吉の意向によって大きく変更された。肥後国も例外ではなく、新たに佐々成政が領主として入部した。しかし、成政による急進的な検地の強行などが原因で、肥後国内の国人領主たちが大規模な反乱を起こす「肥後国衆一揆」が勃発することになる 5 。

赤星統家は、龍造寺氏との対立から島津氏に従属し、沖田畷の戦い以降も島津氏と行動を共にしていたと考えられる 4 。豊臣秀吉による九州平定後、島津氏に与したことが直接的な原因となり、統家は所領を没収され、かつての居城であった隈府城を回復することはできなかった 1 。史料 7 には、龍造寺氏の侵攻の際に「赤星統家は人質を出して降伏し、菊池城を退去した。その後には隈部親永が入り、肥後北部の支配権は大友氏から龍造寺氏へ移った」との記述もあり、九州平定以前に既に隈府城を失っていた状況が示唆される。しかし、他の史料 1 は九州平定後に最終的に所領を失ったと明確に記述しており、島津方についたことによる決定的な失領と解釈するのが妥当であろう。

九州平定後、肥後で勃発した佐々成政の統治に対する国衆一揆 23 に、赤星統家が直接的に関与したことを示す明確な記述は、提供された資料の中には見当たらない 23 。所領を失った後の統家がどのような立場にあり、この一揆にどう関わったか(あるいは関わらなかったか)は不明瞭な点が多い。

赤星統家が九州平定後に所領を失ったことは、豊臣秀吉による天下統一事業が、旧来の国人領主層にとっては厳しい時代の到来であったことを象徴している。秀吉は中央集権的な支配体制の確立を目指し、自らに従順でない、あるいは敵対勢力(この場合は島津氏)に与したと見なされた国人の所領を容赦なく没収・再編した。統家の運命は、戦国時代の終焉期における多くの地方領主が経験した淘汰の過程を反映している。島津氏のような大大名は本領の一部を安堵されたものの、それに従属していた中小国人は、その「罪」を問われる形で所領を失うケースが少なくなかった。統家もその一人であったと言える。

龍造寺氏から島津氏へと、時勢に応じて主君を乗り換えることで生き残りを図ってきた統家であったが、最終的には豊臣秀吉という、九州内部の勢力争いとは比較にならないほど大きな権力の前に、その戦略は通用しなかった。九州内の勢力争いにおいては有効であったかもしれない「乗り換え」も、天下統一というマクロな視点の前では、最終的な勝者である秀吉の意向に逆らう行動と見なされれば、容易に没落に繋がる危険性をはらんでいたのである。これは、戦国的な地域紛争の論理から、近世的な統一国家の支配秩序への移行期における厳しさを示すものであった。

統家が肥後国衆一揆に積極的に関与した形跡が見られないのは、彼が既に九州平定の時点で所領を失い、肥後国内での影響力を大きく削がれていたためかもしれない。あるいは、島津氏の客将のような立場にあったため、一揆に主体的に関わる立場にはなかった可能性も考えられる。史料 9 によれば、一揆後、島津家の計らいにより薩摩の喜入氏の客となったとあり、一揆の時点では既に肥後を離れていた可能性も示唆される。彼にとって、もはや肥後の土地を取り戻すための戦いに直接関わる力も立場もなかったのかもしれない。

7. 晩年と最期

豊臣秀吉による九州平定の結果、所領を失った赤星統家の晩年は、かつての栄光とは程遠いものであったと推察される。

九州平定後、統家は島津氏の庇護下にあった可能性が高い。史料 9 の記述によれば、九州平定後(具体的には、肥後国衆一揆に関与した隈部親永らが処刑された天正16年/1588年以降)、島津家の計らいにより、薩摩国鹿籠(かご、現在の鹿児島県枕崎市周辺)の領主であった喜入(きいれ)氏の客分となったとされている。これは、沖田畷の戦いでの共闘や、反龍造寺という共通の目的を持ったことへの島津氏側の配慮があった結果かもしれない。

しかし、統家は薩摩の地で生涯を終えたわけではなかった。最終的に赤星統家は、四国の阿波国(現在の徳島県)で客死したと伝えられている 4 。史料 9 (ウェブサイト「小説家になろう」掲載の歴史創作の可能性を含む情報源であるが、 8 がこれを参照している形跡がある)では、元和五年(1619年)に流浪先の阿波にて客死したと、具体的な没年が記されている。この没年が他の学術的な一次史料や信頼性の高い二次史料によって裏付けられるかどうかが重要となるが、提供された資料内ではこの点を確定できるものは見当たらない。

なぜ統家が庇護を受けていた薩摩から、遠く離れた阿波へ移ったのか、その具体的な経緯や阿波での生活については、現存する資料からは詳細を知ることはできない。さらなる縁故を求めたのか、あるいは何らかの政治的な状況の変化が影響したのか、憶測の域を出ない。

赤星統家の墓所に関する具体的な情報も、提供された資料の中には見当たらなかった 18 。

所領を失った統家が、かつての同盟者であった島津氏の客分となり、最終的に縁故を頼ったのか阿波でその生涯を閉じたという経緯は、戦国時代の終焉期に所領を失った多くの武将が経験した流浪の人生を象徴している。かつての同盟関係や縁故を頼りに庇護を求める姿は、武士階級が大きく変動した時代における一つの生き残り方であったと言える。薩摩から阿波への移動の理由は不明であるが、島津家の影響力が直接及ばない地であり、何らかの新たな庇護者を求めたか、あるいは世を憚って隠棲した可能性も考えられる。

統家の晩年、特に阿波での生活や正確な没年、墓所についての情報が乏しいことは、歴史の表舞台から去った人物に関する記録が散逸しやすいという現実を示している。彼の人生のクライマックスは、龍造寺氏との対立や沖田畷の戦いにあり、その後の人生は比較的静かなものであったか、あるいは記録に残るほどの大きな出来事がなかったのかもしれない。彼の人生のドラマ性が薄れたことで、彼に関する史料もまた乏しくなったと考えられる。

没年に関する史料 9 の元和五年(1619年)という情報については、その出典がウェブサイトであり、一次史料や厳密な学術研究に基づくものか慎重な検討が必要である。他の信頼できる史料 27 でこの没年が確認できない現状では、断定的な記述は避け、「~と伝えられる」といった形で扱うのが適切であろう。

8. 赤星統家の子孫たち

赤星統家自身の晩年は不遇であったが、その血脈は子や孫の代まで続き、彼らもまた激動の時代を生きた。

まず、統家の娘についてである。彼女は、筑後国柳川城主であった蒲池鎮漣(かまち しげなみ)の正室となったとされている 4 。蒲池氏は筑後の有力な国人領主であり、この婚姻は赤星氏と蒲池氏の間の政治的・軍事的な連携を強化する目的があったと考えられる。戦国武将が婚姻を通じて他家との同盟関係を強化し、家名の存続と勢力範囲の維持・拡大を図ることは常套手段であった。この娘は、後に大友氏の家臣である朽網鑑房(くたみ あきふさ)の妻となる蒲池徳子(かまち のりこ、または徳姫)の母親であるとされている 4 。蒲池徳子は永禄9年(1566年)生まれと記録されており 29 、この年代から統家の娘の婚姻時期や統家自身の活動年代をある程度推測する上での参考となる。この婚姻を通じて、赤星氏の血脈は蒲池氏を通じて後世に伝えられることになった。

次に、統家の子として赤星親武(あかほし ちかたけ)の名が挙げられる 4。親武は、父・統家が所領を失った後、肥後に入部した加藤清正に仕え、その武勇を認められて「加藤十六将」の一人に数えられたと伝えられている 8。史料 9 によれば、慶長二年(1597年)に親武の娘(統家の孫娘)が清正の側室となり、それを機に親武自身も加藤家に出仕したという。後に清正の紹介で豊臣秀頼の直参となったとも言われている 8。これは、主家が没落あるいは縮小した後に、その家臣や子弟が新たな主君を求めて仕官するという、当時の武士の一般的な生き方を示している。特に加藤清正のような実力主義的な大名の下では、出自よりも個人の能力が重視されることもあり、親武もそうした中で活躍の場を見出したのかもしれない。

しかし、親武の生涯もまた戦乱の中にあった。豊臣家と徳川家の対立が深まる中、親武は豊臣方として大坂の陣に参戦し、慶長20年(元和元年、1615年)の大坂夏の陣において、天王寺口の激戦で戦死したとされている 8。死の間際に、自らの子である道重を戦場から逃がしたと伝えられている 8。

その赤星親武の子、すなわち統家の孫にあたるのが赤星道重(あかほし みちしげ)である。道重は通称を内膳(ないぜん)あるいは主膳(しゅぜん)と称した 8。父・親武が大坂夏の陣で戦死する直前に戦場から脱出させられ、九死に一生を得たとされる 8。その後、道重は天草(現在の熊本県天草諸島)に逃れ、「宗帆(そうはん)」と名を改めたとも言われている 8。

そして寛永14年(1637年)から寛永15年(1638年)にかけて勃発した島原の乱において、赤星道重は一揆勢の指導者の一人(評定衆・徒士大将)として、原城に籠城し本丸付近を守備した。しかし、幕府軍の総攻撃の中で奮戦するも、寺沢堅高の家臣・三宅重元との一騎討ちの末、戦死したと伝えられている [8 (背景情報), 8]。

赤星親武が大坂の陣で豊臣方として戦死し、その子・道重が島原の乱で一揆方として戦死するという一族の末路は、赤星家が時代の大きな転換点において、旧体制側(豊臣方)、あるいは新体制(徳川幕府)に反抗する側に身を投じ、結果として悲劇的な結末を迎えたことを示している。これは、統家自身の不遇な晩年から続く、一族の苦難の歴史とも言える。特に道重の島原の乱への参加は、キリシタン信仰の有無は明確ではないものの、体制への不満や浪人としての困窮した立場などが影響した可能性が考えられ、赤星一族の歴史が近世初期の社会変動と深く関わっていたことを示唆している。統家が味わった失領の無念が、子や孫の行動に何らかの影響を与えた可能性も否定できない。これは、単なる個人の選択を超えた、一族の運命の潮流とも言えるかもしれない。

9. 結論:赤星統家の生涯とその歴史的意義

赤星統家の生涯は、肥後の名門菊池氏の庶流として生まれ、菊池三家老家の一翼を担う立場から隈府城主となるも、勃興する龍造寺氏の圧迫を受け、人質とした最愛の子らを無残に殺害されるという筆舌に尽くしがたい悲劇に見舞われた。その深い怨恨を胸に、当時龍造寺氏と対立していた島津氏に与し、沖田畷の戦いでは仇敵・龍造寺隆信を討つ一翼を担うという劇的な復讐を遂げた。しかし、その後の豊臣秀吉による九州平定という時代の大きなうねりの中で、島津氏に与したことが災いして所領を完全に失い、最後は流浪の末に阿波国で不遇の客死を遂げた。

彼の生涯は、九州統一を目指す龍造寺氏、島津氏という地域大国の狭間で、そして最終的には中央から進出してきた豊臣政権という、より強大な勢力の前で、自家の存続と武士としての意地をかけて戦い抜いた地方領主の典型的な姿を示している。統家が下した様々な選択、例えば龍造寺への反抗や島津への従属は、我が子を奪われた個人的な激情と、家を存続させるための冷徹な戦略的判断が複雑に絡み合ったものであり、戦国武将の行動原理を理解する上で興味深い事例と言える。しかし、最終的に所領を回復できなかった彼の運命は、戦国時代の終焉と近世的な統一秩序への移行期において、多くの中小国人領主が辿った厳しい現実を象徴している。

赤星統家個人の名は、戦国時代の群雄割拠の中で全国的に著名とは言えないかもしれない。しかし、彼の一連の行動、特に龍造寺氏との対立と島津氏への帰属は、肥後国内の勢力図に少なからぬ影響を与え、ひいては九州全体の動向にも間接的に関与したと言えるだろう。彼の個人的な悲劇や選択が、より大きな歴史的文脈の中でどのような意味を持ったのかを考察することは、歴史学におけるミクロヒストリー(微視的歴史)のアプローチの有効性を示している。大名中心の歴史叙述では見過ごされがちな、地方社会のダイナミズムや個人の主体性を明らかにする上で、彼の生涯は貴重な素材を提供する。

また、統家の子孫たちが、加藤家臣として、あるいは大坂の陣や島原の乱といった近世初頭の重要な歴史的事件に関わったことは、赤星家の血脈が父祖の時代を超えて、新たな時代の動乱にも影響を残したことを示しており、一族の物語として捉えることも可能である。彼の生涯を通じて、戦国時代の武士の価値観(家名の維持、主君への忠誠と反抗、個人的な名誉と怨恨)や、当時の過酷な社会状況、そして時代の変革期に翻弄される人々の姿を垣間見ることができる。

統家の生涯は、個人の力ではどうにもならない「運命」の流れ(主家の衰退、大大名の侵攻、天下統一という時代の趨勢)と、その中でなされる個人の「選択」(参礼拒否、島津への帰順、そしておそらくは晩年の阿波への移動)が複雑に絡み合って形成されている。彼の選択が常に最良の結果をもたらしたわけではないが、その時々で彼なりに最善を尽くそうとした姿は、過酷な時代を生きた人間のリアリティを感じさせる。もし人質事件がなければ、もし九州平定の際に異なる選択をしていれば、彼の運命は大きく変わっていたかもしれない。彼の生涯は、歴史の偶然性や分岐点を考えさせ、後世の我々に「もしも」の想像を掻き立てる要素を秘めている。これは、歴史の持つ尽きない魅力の一つでもある。

引用文献

- 赤星氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%98%9F%E6%B0%8F

- 247 地蔵渡し 高田町 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/ms-koga/247jizouwatashi.html

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%98%9F%E7%B5%B1%E5%AE%B6#:~:text=%E8%B5%A4%E6%98%9F%20%E7%B5%B1%E5%AE%B6%EF%BC%88%E3%81%82%E3%81%8B%E3%81%BB%E3%81%97,%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%88%9D%E6%9C%9F%E3%81%AB%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%AD%A6%E5%B0%86%E3%80%82

- 赤星統家 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%98%9F%E7%B5%B1%E5%AE%B6

- 福岡以外の城-隈府城 http://shironoki.com/200fukuokaigai-no-shiro/215kikuchi01/kikuchi001.htm

- 九州悪党三国志 〜戦国悪人列伝 その弐〜 - 歴史雑談録 http://rekishi.maboroshi.biz/sengoku/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E6%82%AA%E5%85%9A%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97-%E6%82%AA%E4%BA%BA%E5%88%97%E4%BC%9D%E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92%E3%80%9C/

- 熊本県の歴史 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- F626 赤星有隆 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F626.html

- 隈部親永と赤星統家の邂逅 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n0128dy/

- 殿の首を受け取り拒否!? 戦国武将・龍造寺隆信の壮絶な最期…からの数奇な運命 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/258456/

- 赤星有隆屋敷 https://tanbou25.stars.ne.jp/akahosiyasiki.htm

- 赤星道重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%98%9F%E9%81%93%E9%87%8D

- 熊本県立図書館…赤星家文書 [響泉堂出版] ・・・8点所蔵 | 森琴石 What's New https://blog.morikinseki.com/archives/4651

- [隈府城] - 城びと https://shirobito.jp/castle/2866

- 合勢川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%8B%A2%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 赤星やんぼし塚古墳(熊本県菊池市) https://ameblo.jp/nobuyuki1010/entry-12720463337.html

- 隈府城(熊本県菊池市)の詳細情報・口コミ - ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/9581

- 「無礼な奴はぶん殴れ!」薩摩から京都を目指す、島津家久の戦国あばれ旅 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/travel-rock/113944/

- 沖田畷の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%94%B0%E7%95%B7%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 龍造寺隆信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BE%8D%E9%80%A0%E5%AF%BA%E9%9A%86%E4%BF%A1

- 九州征伐- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E4%B9%9D%E5%B7%9E%E5%BE%81%E4%BC%90

- 隈部親永(くまべ・ちかなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%9A%88%E9%83%A8%E8%A6%AA%E6%B0%B8-1072316

- 肥後国衆一揆 | オールクマモト https://allkumamoto.com/history/higo_uprising_1587

- 甲斐有雄の 明 治 十 年日記について https://kumamoto-museum.net/kmnc/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/meiji10_02.pdf

- 大友義鎮 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%8F%8B%E7%BE%A9%E9%8E%AE

- 幕末志士たちの解剖学講義「長崎精得館受業生十三士」古写真の謎解き https://www.anatomy.or.jp/hiroba/article202208-1/

- 栄村域所在古文書目録 - 長野県 栄村 http://www.vill.sakae.nagano.jp/fs/3/9/6/9/5/_/________________.pdf

- 福井県文書館研究紀要 https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/08/2021bulletin/images/all.pdf

- 蒲池徳子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E6%B1%A0%E5%BE%B3%E5%AD%90

- 加藤清正・とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%8A%A0%E8%97%A4%E6%B8%85%E6%AD%A3%EF%BD%A5

- 島原の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E4%B9%B1