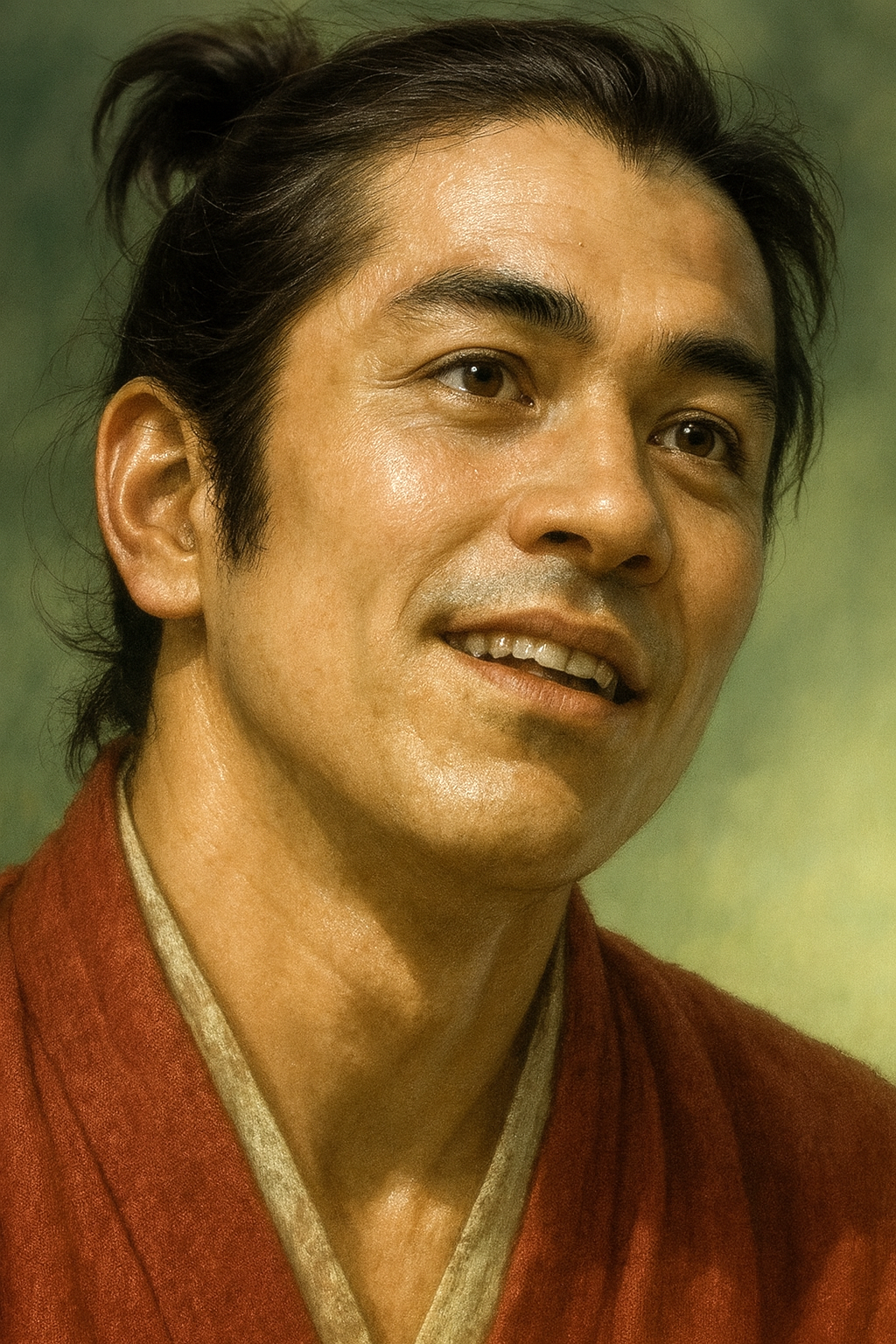

赤松義村

播磨守護赤松義村は、守護代浦上村宗の専横を排し親政を試みるも、義母洞松院の裏切りで孤立。三石城攻防戦に敗れ、強制隠居後に村宗に暗殺された。その死は下剋上の時代を告げた。

報告書:播磨の悲劇、あるいは抵抗の軌跡―赤松義村の生涯と時代

序論:戦国黎明期における播磨赤松氏

日本の戦国時代は、しばしば「下剋上」という言葉で象徴される。その激動の時代の黎明期において、守護大名という旧来の権威が、いかにして内部から崩壊していったかを示す典型的な事例が、播磨国守護・赤松義村の生涯である。彼の人生は、家臣に実権を奪われ、ついには暗殺されるという悲劇として知られるが、その背景には、室町幕府の権力構造そのものの変質と、守護領国制の限界が深く関わっていた。本報告書は、赤松義村の生涯を徹底的に追跡し、その抵抗と挫折の軌跡を明らかにするとともに、彼の悲劇が戦国時代の到来を告げる画期的な出来事であったことを論証する。

嘉吉の乱からの再興と赤松政則の治世

赤松氏の歴史を語る上で、嘉吉元年(1441年)の「嘉吉の乱」は避けて通れない 1 。時の当主・赤松満祐が第6代将軍・足利義教を自邸に招いて暗殺するという前代未聞の事件は、幕府の総攻撃を招き、赤松本家は一度滅亡の淵に沈んだ 2 。しかし、赤松家の遺臣たちは再興の機会を窺い続けた。長禄元年(1457年)、彼らは後南朝勢力が宮中から奪い去った三種の神器の一つ、神璽の奪還に成功する 3 。この功績が幕府に認められ、満祐の弟・義雅の子である時勝の子、すなわち満祐の従孫にあたる赤松政則が、加賀半国守護に任じられる形で御家再興を果たしたのである 2 。

政則の真価が発揮されたのは、応仁・文明の乱(1467-1477年)においてであった。彼は一貫して東軍の総帥・細川勝元に与し、その混乱に乗じて旧領回復の兵を挙げた 3 。この軍事行動の中核を担ったのが、赤松氏譜代の重臣であり、守護代であった浦上則宗である 3 。則宗らの奮闘により、赤松氏は宿敵・山名氏の勢力を駆逐し、かつての領国であった播磨・備前・美作の三国守護職を回復することに成功した 5 。政則は播磨の置塩城に本拠を移し、一代で赤松氏の全盛期を築き上げた中興の英主と評価されている 5 。

応仁の乱後の権力構造と守護代浦上氏の台頭

しかし、この栄光の裏側で、赤松家の権力構造には深刻な歪みが生まれていた。応仁の乱は室町幕府の権威を決定的に失墜させ、全国の守護大名の領国支配にも大きな影響を与えた 4 。多くの守護が在京を常とする中、実際の領国経営は守護代や現地の有力国人領主に委ねられる傾向が強まった。赤松家も例外ではなく、領国回復の最大の功労者である守護代・浦上則宗が、家中で絶大な権力を握るに至った 11 。則宗は在京しつつも、播磨・備前の両守護代として領国に直接命令を下す立場にあり、その権勢は主君である赤松氏を凌ぐとまで言われた 12 。

この構造こそが、次代の当主・赤松義村の悲劇を運命づけることになる。義村が家督を継いだ時点で、赤松家の権力基盤はすでに盤石ではなかった。守護の権威は、実質的に領国を掌握する守護代の軍事力と行政能力に依存するという、極めて脆弱な均衡の上に成り立っていたのである。浦上氏は単なる家臣ではなく、特に備前国においては独自の領国経営を展開する独立したパワーセンターと化していた 12 。義村が後に試みる守護権力の回復は、この先代の治世において確立された、いわば「負の遺産」との戦いでもあった。彼の抵抗は、浦上村宗という一個人の野心家に対するものであったと同時に、守護代が主家の権力を侵食していくという、時代そのものの大きな潮流に対するものであったのである。

年表:赤松義村と関連人物の動向

赤松義村の生涯は、播磨国内の権力闘争と、京の中央政局の動乱が複雑に絡み合う中で展開された。彼の行動と、それを取り巻く浦上氏、足利将軍家、細川管領家の動向を時系列で把握することは、彼の悲劇を理解する上で不可欠である。

|

和暦 |

西暦 |

出来事 |

|

文明4年説など |

1472年説など |

赤松義村、赤松政資の子として誕生(生年には諸説あり) 2 。 |

|

明応5年 |

1496年 |

4月25日、播磨守護・赤松政則が急逝。宿老会議により、義村(幼名:道祖松丸)が政則の婿養子として家督を相続 7 。 |

|

明応7年 |

1498年 |

播磨国にて「東西取合合戦」が勃発。義村の擁立を巡る宿老間の内紛とされる 14 。 |

|

文亀2年 |

1502年 |

2月、赤松家の実力者であった守護代・浦上則宗が死去。甥(養子)の宗助の子である浦上村宗が家督を継ぐ 11 。 |

|

永正3年頃 |

1506年頃 |

義村が若年のため、政則の未亡人・洞松院が後見人として印判状を発行し、領国支配を代行する 14 。 |

|

永正8年 |

1511年 |

義村、足利義澄・細川澄元派に与し、摂津へ出兵(舟岡山合戦)。しかし義澄派は敗北 14 。 |

|

永正9年 |

1512年 |

11月、将軍・足利義稙より「義」の字の偏諱と兵部少輔の官途を与えられ、「赤松兵部少輔義村」を名乗る 14 。 |

|

永正14年 |

1517年 |

成長した義村が親政を開始。浦上村宗ら宿老の権力を抑制するため、側近を中心とする新体制(三奉行体制)を構築 14 。 |

|

永正15年 |

1518年 |

義村と浦上村宗の不和が表面化。義村は村宗に出仕差し止めを命じる 16 。 |

|

永正16年 |

1519年 |

義村、村宗の居城である備前・三石城を攻撃するも、宇喜多能家の活躍や松田元陸の援軍により撃退される 12 。 |

|

永正17年 |

1520年 |

浦上村宗が播磨へ侵攻。義村は敗れ、強制的に隠居させられる。嫡子・才松丸(9歳、後の晴政)が家督を継承 12 。 |

|

大永元年 |

1521年 |

9月、再起を図る義村を危険視した村宗により、幽閉先の播磨・室津にて暗殺される 11 。 |

|

享禄4年 |

1531年 |

6月4日、摂津にて大物崩れの合戦。赤松晴政(政村)が細川晴元方に寝返り、父の仇である浦上村宗を背後から攻撃。村宗は討死 22 。 |

第一章:赤松義村の出自と家督相続

赤松義村の生涯を理解するためには、まず彼がどのような血統を持ち、いかなる経緯で赤松宗家の当主となったのかを正確に把握する必要がある。彼の出自は、彼に正統性を与える一方で、その権力基盤を脆弱にする要因をも内包していた。

名門・赤松七条家の血脈

赤松義村は、赤松一門の中でも特に格式の高い「赤松七条家」の出身である 17 。この家系は、赤松氏の祖である赤松円心の嫡男・範資を祖とする 17 。範資は父の跡を継いで惣領となったが、早世したため、家督は弟の則祐の系統に移った。しかし、本来であれば赤松惣領家となるべき名門の血筋であり、七条家は室町幕府においても外様衆、そして赤松一門の御一家衆の中でも筆頭の家格を誇っていた 15 。義村の父は、この七条家の当主であった赤松政資である 2 。この高貴な血筋は、後に彼が後継者として選ばれる大きな理由となった。彼は、ただの分家出身者ではなく、本家を継ぐに足る正統性を持つ人物と見なされていたのである 17 。

赤松政則の急逝と後継者問題

明応5年(1496年)、赤松家中興の英主と称えられた当主・赤松政則が、従三位への昇進直後に42歳の若さで急逝した 7 。この突然の死は、全盛期を迎えていた赤松家に深刻な権力の空白を生み出した。政則には、側室との間に生まれた村秀という男子がいたが、当時はわずか4歳であり、乱世において家を率いる後継者とは見なされなかった 7 。また、正室である洞松院との間には「小めし殿」と呼ばれる娘がいるのみであった 7 。確固たる後継者を欠いた赤松家は、一触即発の後継者問題に直面し、この危機的状況が、家中の実力者である宿老たちに介入の絶好の機会を与えることになった。

宿老会議による選出と婿養子としての相続

政則の死後、赤松家の家督は、彼の遺志によってではなく、浦上則宗、別所則治、小寺則職といった宿老衆による合議、すなわち家臣団の意向によって決定された 7 。これは、守護家の家督相続という最重要事項に、家臣が公然と介入したことを意味し、主従関係の力学がすでに逆転しつつあったことを示している。

彼らが後継者として白羽の矢を立てたのが、七条家の赤松政資の子、幼名を道祖松丸といった後の義村であった 15 。彼は政則の娘である小めし殿と婚姻し、婿養子(むこようし)という形で惣領家を相続することになった 7 。この相続形式は、一見すると血縁と婚姻による円満な継承に見えるが、その実態は義村の立場を本質的に脆弱にするものであった。

この一連のプロセスは、単なる後継者問題の解決策ではなかった。それは、浦上則宗をはじめとする宿老たちが、赤松家の将来を自らの管理下に置くための、極めて計算された政治的行為であった。まず、正統な血筋に近いが幼少の村秀を退けることで、家督の選定権が宿老側にあることを内外に示した 7 。次に、惣領家からではなく分家から、しかも若年の道祖松丸を選ぶことで、新当主が成人するまでの長期間、後見の名の下に実権を握り続けることが可能となった。そして何よりも、「婿養子」という形態は、義村が自らの実力ではなく、妻の実家と、その婚姻を斡旋した宿老たちの恩顧によって当主の座を得たという事実を突きつけるものであった。彼は、父から子へと直接受け継がれるような、疑いようのない権威を持つことができなかった。彼の権力は、初めから彼を擁立した者たちの意向に依存するという、構造的な弱点を抱えていたのである。義村の家督相続は、彼の栄光の始まりであると同時に、彼の悲劇の序章でもあった。

第二章:傀儡の守護―後見政治と権力構造

家督を相続したものの、若年の赤松義村は自ら政務を執ることができず、赤松家の領国支配は後見人たちの手に委ねられた。この時期の権力構造は、義母である洞松院、そして守護代の浦上村宗という二人の実力者によって特徴づけられる。義村は、彼らが構築した権力網の中で、名目上の君主、すなわち傀儡としての役割を強いられることになった。

「女大名」洞松院による後見と外交手腕

義村の成長期において、赤松家の実質的な当主代行を務めたのは、先代・政則の未亡人であり、義村の義母(正しくは舅)にあたる洞松院であった 14 。彼女は、若き義村の後見人として、守護が発行する印判状を自らの名で発給するなど、領国支配の枢要に深く関与した 14 。その政治力と影響力から、後世には今川家の寿桂尼と並ぶ「女大名」のさきがけと評価されることもある 14 。

洞松院の能力が特に発揮されたのは、外交の舞台であった。彼女は管領家である細川家の出身であり、その血縁を最大限に活用した 17 。当時、中央政局では細川澄元と細川高国が将軍をそれぞれ擁立して激しく争っていた。義村は当初、縁戚関係から澄元派に与していたが、澄元派が舟岡山合戦で敗北すると、赤松家は高国派と敵対する立場に追い込まれた 14 。この危機的状況を打開したのが洞松院であった。彼女は自ら高国の陣所へ赴いて交渉し、見事に両者の和睦を成立させたのである 17 。この功績は、彼女の政治的地位を不動のものにすると同時に、赤松家の存続が彼女の外交手腕に依存していることを示すものであった。

守護代浦上村宗への権力集中

洞松院が外交と家中の権威を掌握する一方で、領国の実務、特に軍事と行政を支配していたのが、守護代の浦上村宗であった。彼は、赤松家の再興を支えた浦上則宗の権力基盤を引き継ぎ、文亀2年(1502年)に家督を相続して以来、その影響力を着実に拡大させていた 11 。村宗は、主君である義村を補佐するという名目の下に、播磨・備前・美作の三国を実質的に支配するに至る 16 。

特に浦上氏の力が強かったのは、本拠地を置く備前国であった。村宗は、備前東部を拠点として独自の勢力圏を形成し、備前西部の有力国人である松田氏と富山城や牧石河原などで軍事衝突を繰り返していた 12 。これは、浦上氏が赤松家の守護代という立場を超え、一つの独立した戦国大名として領国経営を行っていたことを意味する。守護である義村の権威は、備前においては名目的なものに過ぎず、実質的な支配者は村宗であった。この権力の二重構造は、やがて義村と村宗の破滅的な対立へと繋がっていく。

中央政局(足利将軍家・細川氏)との関わり

義村の治世は、室町幕府末期の混乱と密接に連動していた。彼が当初与した足利義澄・細川澄元派が敗れると、義村は洞松院の仲介によって勝者である足利義稙・細川高国派との和睦に踏み切った 14 。この政治的転換の証として、永正9年(1512年)、義村は将軍・足利義稙から「義」の一字を賜り、「赤松兵部少輔義村」と名乗ることを許された 14 。これは、幕府から正式な守護としての権威を再承認され、自らの立場を強化しようとする試みであった。

しかし、義村の外交政策は一枚岩ではなかった。彼は高国派と和解する一方で、敗れた義澄の遺児・亀王丸(後の第12代将軍・足利義晴)を播磨に迎え入れ、密かに保護・養育していたのである 14 。これは、将来の政局変動に備えた保険であり、両派を天秤にかける複雑な外交戦略であった。だが、この二股膏薬的な態度は、結果的にいずれの陣営からも完全な信頼を得られないという危険性をはらんでいた。

主要人物関係図

この時期の赤松家を取り巻く権力関係は、極めて複雑な様相を呈していた。その関係性を理解するために、主要な登場人物とその繋がりを以下に整理する。

- 赤松義村(当主) : 婿養子として家督を継承。当初は傀儡であったが、後に親政を目指す。

- 洞松院(義母・後見人) : 先代政則の未亡人で細川家出身。後見人として実権を握り、外交で手腕を発揮。後に義村と対立し、浦上村宗と結ぶ 28 。

- 小めし殿(妻) : 政則と洞松院の娘。義村との婚姻により、彼の家督相続の正統性を担保した 7 。

- 浦上村宗(守護代) : 領国の実務、特に軍事力を掌握する最大の実力者。後に義村と全面対決に至る 16 。

- 小寺則職(宿老) : 浦上氏と並ぶ赤松家の重臣。当初は村宗と共に宿老を務めるが、後に義村の新体制に参加し、村宗と対立する 19 。

- 細川高国(管領) : 当時の中央政界の覇者。洞松院の外交により義村と和睦し、将軍・義稙を通じて義村に偏諱を与える 14 。

- 足利義稙(将軍) : 高国に擁立された将軍。義村に「義」の字を与えることで、主従関係を形式的に結んだ 18 。

- 赤松晴政(嫡子) : 義村の子。父の死後、村宗の傀儡として擁立されるが、後に父の仇を討つ 22 。

これらの人物は、家族関係、主従関係、政治的同盟、そして敵対関係という幾重もの糸で結ばれていた。義村は、この複雑に絡み合った人間関係の網の中で、自らの権力を確立しようともがき、そして最終的にはその網に絡め取られていくのである。

第三章:守護権力回復への道―親政の試みと宿老との対立

後見政治の下で名目上の君主としての日々を送っていた赤松義村であったが、彼が成人するにつれて、その状況は大きな転換点を迎える。彼は傀儡の座に甘んじることなく、失われた守護の権威を取り戻し、父祖・政則が目指したような集権的な大名支配を確立しようと動き出す。しかし、その野心的な試みは、既得権益を握る宿老たち、とりわけ浦上村宗との破滅的な対立を引き起こすことになる。

成長した義村の親政への意欲

永正14年(1517年)頃、ようやく政務に参加するようになった義村は、守護代や後見人に支配された現状からの脱却を決意する 19 。彼は、先代・政則が進めた赤松家の戦国大名化という路線を継承し、守護を中心とした一元的な領国支配体制を構築することを目指した 20 。これは、和歌を嗜む文人であったという側面から、従来「柔弱な君主」と見なされがちであった義村像を覆すものである 14 。近年の研究では、彼が守護の実権回復に並々ならぬ意欲を燃やした、野心と気概に満ちた人物であったと再評価されている 14 。彼の行動は、時代の潮流にただ流されるのではなく、それに抗おうとする強い意志の表れであった。

三奉行体制の構築と宿老との対立

義村が親政を実現するための具体的な手段として打ち出したのが、新たな統治体制の構築であった。彼は、旧来の権力者である宿老、すなわち浦上村宗と小寺則職の専横を抑制するため、自らが抜擢した側近である櫛橋則高、志水清実、衣笠朝親らを中核とする、いわゆる「三奉行体制」を布いた 14 。この新体制の目的は明白であった。それは、守護の意思を直接領国に反映させるための行政機構を創設し、これまで宿老たちが独占してきた権力の中枢から彼らを排除することにあった 19 。

この義村の改革は、守護大名としての権力モデルと、守護代が実権を握る権力モデルとの間の、根本的な衝突であった。義村が目指したのは、守護を頂点とし、その下に彼が個人的に任命した奉行たちが位置する、垂直的で集権的な支配体制、すなわち戦国大名が志向する権力形態であった。一方、浦上村宗が体現していたのは、守護は名目的な権威にとどまり、守護代が特定の地域(特に備前)と行政機能に対して半自律的な権力を行使する、分権的な守護領国制のあり方であった。この二つのモデルは本質的に両立し得ない。義村が成功するためには村宗の権力を削がねばならず、村宗が自らの地位を維持するためには義村の改革を阻止しなければならなかった。したがって、両者の対立は単なる個人的な確執ではなく、赤松家の支配体制の未来を賭けた、構造的かつ必然的な闘争だったのである。

浦上村宗との確執の表面化

義村の親政強化の動きに対し、浦上村宗が激しく反発したのは当然であった。彼は、この改革が自らの権力基盤を根底から覆すものであることを正確に理解していた。さらに事態を複雑にしたのは、もう一人の宿老であった小寺則職が、義村の新体制側に与したことであった 19 。これにより村宗は宿老会議の中でも孤立し、義村の側近たちからの讒言もあって、家中で急速に立場を悪化させていく 19 。そしてついに、義村は村宗に対して出仕差し止めという強硬な処分を下す 19 。これは事実上の最後通牒であり、両者の政治的対立は、もはや武力衝突以外に解決の道がない段階へと突入した。

義母・洞松院との関係悪化と孤立

この危機的状況において、義村は致命的な政治的失策を犯す。守護権力の強化を目指す彼の動きは、浦上村宗だけでなく、これまで後見人として絶大な影響力を行使してきた義母・洞松院の権益をも脅かすものであった 28 。自らの政治的地位が揺らぐことを恐れた洞松院は、義村との関係を悪化させ、ついには自己の保身のために、仇敵であるはずの浦上村宗と結託して義村を排除する道を選ぶ 17 。

これにより、義村は完全に孤立無援の状況に追い込まれた。彼は、家中最大の軍事力を有する浦上村宗と、先代からの権威と細川管領家への強力なパイプを持つ洞松院という、赤松家内の二大勢力を同時に敵に回してしまったのである。彼は改革の必要性を正しく認識していたかもしれないが、その改革を断行する前に、小寺氏や他の国人衆、そして何よりも洞松院といった、味方となりうる勢力との連携を固めることを怠った。これは、乱世を生きる君主として、あまりにも致命的な判断ミスであった。彼の抵抗は、勇気あるものではあったが、戦略を欠いた孤独な闘いとなってしまったのである。

第四章:下剋上の嵐―浦上村宗との死闘

親政を目指す赤松義村の試みは、守護代・浦上村宗との全面的な軍事衝突という最悪の結末を迎える。この戦いは、単なる主従間の争いではなく、家臣が武力で主君を屈服させ、その地位を簒奪する「下剋上」という時代の到来を播磨国に告げるものであった。義村の抵抗は熾烈を極めたが、政治的に孤立し、軍事的に劣勢な彼は、非情な現実の前に屈してゆく。

三石城攻防戦―軍事的対立の勃発

主君・義村から出仕差し止めを命じられた浦上村宗は、もはや政治的な交渉の余地はないと判断し、本拠地である備前国の要害・三石城に立て籠もり、公然と反旗を翻した 12 。これに対し、義村も守護としての権威と威信をかけて、村宗の討伐を決意する。永正16年(1519年から翌年にかけて、義村は自ら大軍を編成し、三石城に対して三度にわたる大規模な攻撃を仕掛けた 12 。

しかし、戦況は義村にとって絶望的であった。三石城は堅固な山城であり、村宗の防戦は巧みであった。さらに、村宗の麾下には、後に戦国大名として名を馳せる宇喜多氏の祖・宇喜多能家のような勇将がおり、彼の奮戦は赤松軍を大いに苦しめた 12 。決定打となったのは、村宗が築き上げてきた外交網であった。村宗は、かねてより同盟関係にあった備前の有力国人・松田元陸に援軍を要請し、その加勢を得ることに成功する 12 。また、美作守護代の中村則久までもが義村を見限り、村宗に同調した 12 。内外からの支援を受けた村宗の前に、義村の攻撃はことごとく頓挫し、赤松軍は多大な損害を出して撤退を余儀なくされた。

敗北と強制的な隠居

三石城攻防戦における完敗は、義村の守護としての権威を完全に失墜させた。軍事力の優劣が明らかになるや、これまで日和見をしていた播磨国内の国人たちも、次々と実力者である村宗になびいていった。逆に攻勢に転じた村宗は、播磨国へと侵攻し、義村を置塩城に追い詰める 16 。もはや抵抗する術を失った義村に対し、村宗は非情な要求を突きつけた。永正17年(1520年)、義村は強制的に隠居させられ、家督をわずか9歳の嫡子・才松丸(後の赤松晴政)に譲ることを強要されたのである 12 。

村宗は、幼い才松丸の後見人となることで、名実ともに赤松家の全権を掌握した 12 。これは、家臣が武力で主君を廃し、その子を傀儡として擁立するという、戦国時代における下剋上の典型的な手口であった 22 。このクーデターが成功した背景には、義母・洞松院の存在が決定的な役割を果たした。彼女が村宗側に与したことで、村宗の行動は単なる家臣の反逆ではなく、家中の長老格の承認を得た「家を正すための挙兵」という大義名分を得ることができた 17 。洞松院の裏切りは、村宗に政治的正統性を与え、義村から道義的な支持基盤を奪い去った。彼女の選択がなければ、村宗の反乱は単なる「簒奪」と見なされ、その後の権力掌握はより困難なものになっていたであろう。洞松院の政治的判断が、義村の運命を最終的に決定づけたのである。

室津への幽閉、そして暗殺

隠居の身となった後も、義村は不屈の闘志を失ってはいなかった。彼は、かつて自らが保護していた前将軍の遺児・足利亀王丸(義晴)を奉じ、再起を図ろうと画策した 12 。しかし、この最後の抵抗の試みも、村宗の知るところとなる。義村の存在そのものを危険視した村宗は、彼を播磨南部の港町・室津(現在のたつの市御津町)にあった室山城に幽閉し、外部との接触を完全に断った 11 。

そして大永元年(1521年)9月、浦上村宗は最後の仕上げに取り掛かる。彼は刺客を室津へ送り込み、幽閉されていた義村を暗殺させた 11 。享年については諸説あるが、30歳から50歳前後であったとされる。守護の権威を取り戻すべく時代に抗った一人の君主の生涯は、家臣の裏切りという、あまりにも無残な形で幕を閉じた。彼の死は、播磨国において、守護大名赤松氏の時代が終わり、守護代浦上氏の時代が始まったことを告げる象徴的な事件となった。

第五章:死してなお―義村の遺志と息子の復讐

赤松義村は非業の死を遂げたが、彼の物語はそこで終わりではなかった。彼の死によって確立された浦上村宗の権勢と、その下で傀儡として成長した息子・晴政の存在は、新たな復讐の物語を生み出すことになる。義村の遺志は、10年の歳月を経て、最も劇的な形で息子によって果たされるのである。

浦上村宗の専横と赤松晴政の傀儡時代

主君・義村を暗殺し、その子・才松丸(元服して政村、後の晴政)を傀儡の当主として擁立した浦上村宗は、播磨・備前・美作の三国にまたがる広大な領域の実質的な支配者となった 16 。彼はもはや単なる守護代ではなく、赤松氏の権威を背景に領国を支配する戦国大名そのものであった。その権勢をさらに高めるため、村宗は中央政局にも積極的に介入する。彼は、管領・細川高国と同盟を結び、高国の政敵である細川晴元との戦いに加わった 32 。将軍・足利義晴と高国の要請を受け、村宗は三国の兵を率いて畿内へ出兵するなど、その軍事力は中央政界においても無視できない存在となっていた 19 。しかし、この中央への野心的な進出が、皮肉にも彼の命運を尽きさせることになる。

大物崩れの合戦(享禄四年)における晴政の背信

享禄4年(1531年)、細川高国・浦上村宗の連合軍は、対立する細川晴元・三好元長の連合軍と、摂津国の尼崎・大物周辺で決戦の時を迎えた(大物崩れの合戦) 23 。この時、村宗の軍勢の中には、彼が擁立した若き主君・赤松晴政(当時は政村)も配下として参陣していた。晴政は、父・義村が村宗に殺害された時、わずか9歳の少年であった。それから10年間、彼は村宗の監視の下で屈辱の日々を送りながら、父の仇を討つ機会を虎視眈々と狙っていたのである 23 。

戦いは膠着状態に陥ったが、その均衡を破ったのは、誰も予想しなかった裏切りであった。合戦の最中、赤松晴政は突如として細川晴元方に内応し、味方であるはずの浦上村宗軍の背後から襲いかかったのである 23 。この予期せぬ攻撃は、村宗軍に致命的な混乱をもたらした。

父の仇・村宗の討滅と、その歴史的意義

晴政の裏切りは、単なる個人的な復讐心の発露ではなかった。それは、自らが生き残り、赤松家の実権を取り戻すための、極めて高度な政治的判断に基づく行動であった。この10年間、晴政は完全な傀儡であり、その権威は無に等しかった 22 。彼が真の君主となるためには、彼を操る人形師である村宗を排除することが絶対条件であった。大物崩れの合戦は、その千載一遇の好機を提供した。村宗の全軍が敵と対峙している状況で、自軍がその背後を突けば、決定的な打撃を与えられることは明らかであった 23 。

さらに重要なのは、彼が寝返った相手が、当時勢いを増していた細川晴元・三好元長であったことである。晴政は、没落しつつあった細川高国・浦上村宗という旧勢力を見限り、畿内の新たな覇者となりつつあった新興勢力に自らの未来を賭けたのである。これは、父の仇を討つという大義名分を掲げながら、自らの政治的地位を再確立するための、計算され尽くした戦略的転換であった。

晴政の背信によって浦上軍は総崩れとなり、下剋上の体現者であった浦上村宗は、乱戦の中で壮絶な討死を遂げた 19 。赤松晴政は、10年の歳月を経て、父の復讐を成し遂げた。これは、下剋上によって領国を奪われた主家が、その当事者である家臣を滅ぼした、戦国史の中でも極めて稀な例である。

しかし、この劇的な勝利が、赤松氏の完全な復権に繋がることはなかった。村宗の死後も、その子・政宗らが浦上氏の勢力を維持し、赤松家との抗争を続けた。また、浦上氏という巨大な重石がなくなったことで、別所氏や小寺氏といった他の有力国人たちが播磨国内で自立の動きを強め、領国はさらなる分裂と戦乱の時代へと突入していく 3 。晴政の復讐は、義村の無念を晴らしはしたが、失われた赤松家の栄光を取り戻すには至らなかったのである。

結論:赤松義村の歴史的評価

赤松義村の生涯は、戦国黎明期の複雑な力学の中で、旧来の権威と新たな時代の潮流との狭間で苦闘し、そして散っていった一人の守護大名の姿を鮮烈に描き出している。彼の歴史的評価は、時代の変遷と共に大きく変化してきたが、その悲劇的な生涯が、室町幕府体制の崩壊と戦国時代の本格的な到来を象徴するものであるという点は、今日では広く認められている。

「柔弱な文化人」から「抵抗した当主」への再評価

かつて、赤松義村は、家臣である浦上村宗に実権を奪われ、なすすべもなく暗殺された「悲劇の君主」として、どこか柔弱なイメージで語られることが多かった 14 。彼が和歌を嗜む文化人であったことや、『赤松記』のような軍記物語が、浦上村宗との対立の原因を女性問題に求めるなど、物語的な脚色を加えたことも、その人物像形成に影響を与えた可能性がある 14 。

しかし、渡邊大門氏をはじめとする近年の研究は、こうした旧来の義村像に大きな修正を迫った 14 。一次史料の丹念な読解により、彼が単なる無力な傀儡ではなかったことが明らかになったのである。特に、自らの側近を登用した「三奉行体制」の構築は、守護代ら宿老の専横を排し、守護を中心とした集権的な支配体制を再確立しようとする、明確な意志を持った政治的行動であった 14 。彼は、時代の大きなうねりの中で、ただ流されるのではなく、守護としての権威と権力を取り戻すために最後まで抵抗を試みた「戦う当主」として再評価されるべきである。

義村の闘争に見る室町幕府体制の崩壊過程

赤松義村の生涯は、一個人の悲劇に留まるものではない。それは、応仁の乱以降、守護大名が領国を支配する「守護領国制」というシステムが、その内部から崩壊していく過程を凝縮した、歴史的なケーススタディである 9 。室町時代を通じて、守護の権力は、守護代や国人といった在地領主層を家臣団(被官)として組織化することによって成り立っていた 40 。しかし、戦乱が常態化し、幕府の権威が低下するにつれて、彼らは守護の統制から離れ、独自の経済基盤と軍事力を背景に自立化する傾向を強めていった 41 。

義村と浦上村宗の対立は、まさにこの全国的な潮流が播磨国において顕在化した典型例であった。守護代である村宗は、備前国を実質的な自己の領国とし、主君である義村の命令を無視して独自の軍事・外交を展開した 12 。義村の試みた親政強化は、この自立した家臣を再び守護の統制下に置こうとする、体制の再建運動であった。しかし、結果は義村の敗北に終わる。この事実は、もはや守護の権威だけでは、実力を蓄えた守護代や国人を抑え込むことが不可能になった時代の到来を告げていた。

下剋上時代の先駆けとなった悲劇の人物として

赤松義村の暗殺は、家臣が武力を用いて主君を殺害し、その領国を公然と奪い取る「下剋上」の時代が本格的に到来したことを示す、画期的な事件であった 21 。彼は、室町時代的な守護としての伝統的権威と、戦国時代的な実力主義に基づく集権的支配という、二つの時代の狭間で引き裂かれた。彼は旧時代の秩序を守るために戦い、そして新時代の非情な論理の前に敗れ去った。

その意味で、赤松義村は、時代の変革の波に呑まれた悲劇の先駆者と言える。彼の抵抗と挫折の軌跡は、戦国という時代の本質、すなわち身分や家格といった旧来の価値観が崩れ去り、ただ実力のみがものをいう世界の到来を、何よりも雄弁に物語っている。彼の死は、一つの時代の終わりと、血で血を洗う新たな時代の幕開けを告げる、重い鐘の音だったのである。

引用文献

- 嘉吉の乱 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/kakitsu-no-ran/

- 赤松一族の江戸時代~赤松家・石野家~ - 探検!日本の歴史 https://tanken-japan-history.hatenablog.com/entry/akamatsu-ishino

- 赤松家の再興、戦国時代へ - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2020/12/24/akamatsu3/

- 10分で読める歴史と観光の繋がり 戦国時代の幕開け応仁の乱、足利義政が発展させた東山文化 日本の美意識〝わび・さび〟/ゆかりの世界遺産・銀閣寺と龍安寺、小京都 津和野 | いろいろオモシロク https://www.chubu-kanko.jp/ck.blog/2022/01/13/10%E5%88%86%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%A6%B3%E5%85%89%E3%81%AE%E7%B9%8B%E3%81%8C%E3%82%8A-%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%BB%A2/

- 赤松氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%B0%8F

- 雑記:戦国期の赤松氏|綾 - note https://note.com/seki_hakuryou/n/n25f8e358c5cb

- 赤松政則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%94%BF%E5%89%87

- note.com https://note.com/seki_hakuryou/n/n25f8e358c5cb#:~:text=%E5%AE%A4%E7%94%BA%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AB%E6%92%AD%E7%A3%A8%E3%83%BB%E7%BE%8E%E4%BD%9C,%E3%81%AB%E5%8B%A2%E5%8A%9B%E3%82%92%E6%8C%81%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

- 守護大名 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E8%AD%B7%E5%A4%A7%E5%90%8D

- 守護大名と戦国武将 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/shugodaimyo-sengokubusho/

- (トピックス)戦国大名・浦上村宗、下剋上の証を示す古文書、220年ぶり現存確認! https://sans-culotte.seesaa.net/article/264517060.html

- 下克上の時代 - 岡山県ホームページ https://www.pref.okayama.jp/site/kodai/622716.html

- 赤松政則 赤松氏復活へ、禁闕の変~応仁の乱 【秦野裕介先生とライブ】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=VAD3cOpD6eA

- 赤松義村 http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/yoshimura.htm

- 前期赤松氏系図 | 兵庫県立歴史博物館:兵庫県教育委員会 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/digital_museum/akamatsu/genealogy/

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/551.html

- 赤松氏本家(惣領家)の流れ https://www.nishiharima.jp/yamajiro/pdf/akamatu_flow.pdf

- ochibo.my.coocan.jp http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/yoshimura.htm#:~:text=%E6%B8%A1%E9%82%8A%E5%A4%A7%E9%96%80%E6%B0%8F%E3%81%AE%E8%80%83%E8%A8%BC,%E3%81%8C%E5%88%A4%E6%98%8E%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82

- 浦上村宗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%9D%91%E5%AE%97

- 赤松義村 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E7%BE%A9%E6%9D%91

- e-Bizen Museum <戦国武将浦上氏ゆかりの城> - 備前市 https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/33/558.html

- 赤松晴政 - 落穂ひろい http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/akamatu/harumasa.htm

- 大物崩れ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 赤松政則とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%94%BF%E5%89%87

- 武家家伝_赤松氏 - 播磨屋 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/akamatu.html

- 足利義稙 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B6%B3%E5%88%A9%E7%BE%A9%E7%A8%99

- 室町幕府四職家 その4:赤松家の家臣団と軍団|鳥見勝成 - note https://note.com/lively_nihon108/n/n2d4fb1ec0950

- 洞松院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%9E%E6%9D%BE%E9%99%A2

- 戦国初の女大名・洞松院とは?細川勝元のカリスマ性を受け継ぐ女性の人生 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/102687/

- 「浦上氏一族の群像」浦上村宗。 川村一彦 - 楽天ブログ https://plaza.rakuten.co.jp/rekisinokkaisou/diary/202405190011/

- 播磨赤松の城3 - asahi-net.or.jp https://www.asahi-net.or.jp/~by4m-knst/minor4/Akamatsu3.htm

- 「細川高国」細川宗家の争いを制して天下人になるも、最期は… - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/805

- 浦上氏と関係地名 https://miwa1929.mond.jp/index.php?%E6%B5%A6%E4%B8%8A%E6%B0%8F%E3%81%A8%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9C%B0%E5%90%8D

- 大物崩れ - apedia https://www.archives.city.amagasaki.hyogo.jp/apedia/index.php?key=%E5%A4%A7%E7%89%A9%E5%B4%A9%E3%82%8C

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 大物崩れ ―細川高国、最期の戦い―【室町時代ゆっくり解説#18】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rJHS5FElUtU&pp=0gcJCfwAo7VqN5tD

- 参考資料(軍記) http://ochibo.my.coocan.jp/rekishi/shiryo/shiryo3.htm

- 備前浦上氏 - CiNii 図書 https://ci.nii.ac.jp/ncid/BB10363329

- 「国人とは?」国人一揆や国人と地侍、守護大名、戦国大名との違いを解説! https://kiboriguma.hatenadiary.jp/entry/kokujinn

- 【高校日本史B】「守護の成長」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-12583/lessons-12694/point-2/

- 【東大日本史2022】鎌倉時代から戦国時代の朝廷の経済基盤をめぐる状況の変化|第2問解説 https://ronjyutu-taisaku.com/todai-j-2022-2/

- 戦国時代の大名と国衆.pdf https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3%E3%81%AE%E5%A4%A7%E5%90%8D%E3%81%A8%E5%9B%BD%E8%A1%86.pdf

- 戦国時代 (日本) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)