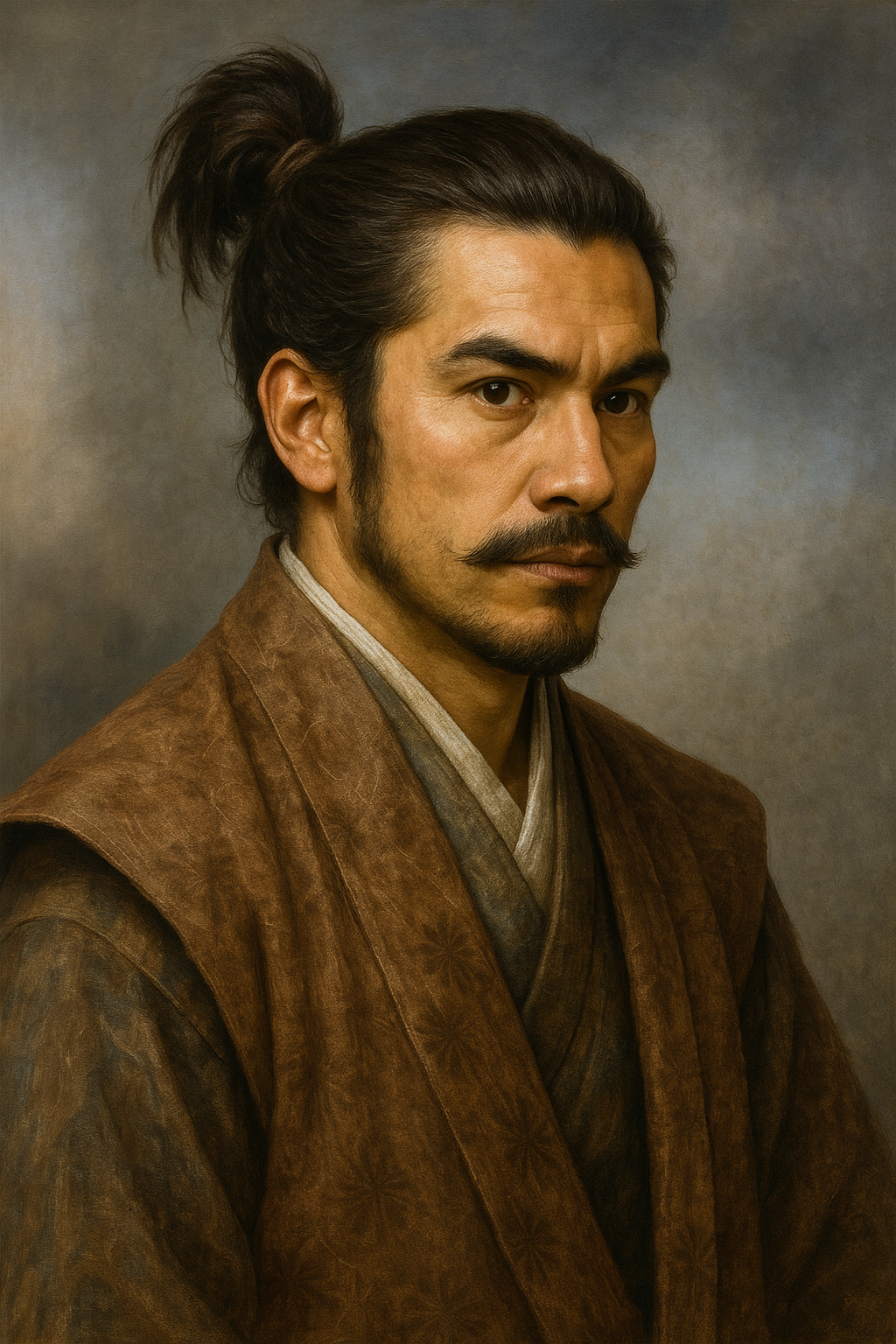

遊佐続光

能登畠山氏の重臣。温井総貞と共に七頭の乱を主導し、畠山七人衆として実権を掌握。上杉謙信の能登侵攻に際し、内応したとされるが、近年は子の盛光が内応者とする説が有力。

遊佐続光 – 能登畠山氏の権臣、その実像と謎

序章:本報告書の構成と遊佐続光研究の視座

本報告書は、戦国時代の能登国において、その政治に絶大な影響を及ぼした武将、遊佐続光(ゆさ つぐみつ)の生涯と事績、特に彼の権力基盤の形成、能登畠山氏における政治的役割、そしてその最期を巡る諸説について、現時点で利用可能な資料群に基づき、詳細な検討を行うことを目的とする。

遊佐続光は、能登畠山氏の重臣として、長きにわたり国政を左右する立場にあった。しかし、その具体的な行動や、特に能登畠山氏滅亡への関与については、史料の解釈や新たな研究によって、従来の見解が大きく揺らいでいる。近年の研究、とりわけ川名俊氏らによる史料の再検討は、遊佐続光像の再構築を迫るものであり、本報告書においてもこれらの学術的動向を十分に踏まえ、多角的な分析を試みる。

特に、天正五年(1577年)の七尾城の戦いにおける上杉謙信への内応者が遊佐続光本人であったのか、あるいはその子・盛光であったのかという問題、そしてそれに密接に関連する続光自身の没年に関する論争は、彼の歴史的評価を左右する重要な論点であり、本報告書の中心的なテーマとなる。これらの謎を解き明かすことは、遊佐続光個人のみならず、戦国期能登の政治史、さらには守護大名畠山氏の権力構造と家臣団の実態を理解する上で不可欠である。

第一部:遊佐氏の出自と能登における勢力基盤

-

遊佐氏の淵源と畠山氏被官としての地位

遊佐氏は、その名字の地を出羽国飽海(あくみ)郡遊佐郷(現在の山形県飽海郡遊佐町)に持つとされ、室町幕府の管領家であった畠山氏の譜代の被官として歴史の表舞台に登場する 1 。畠山氏が河内、紀伊、越中、そして能登など、各地の守護職に任じられるに伴い、遊佐氏一族もこれらの分国において守護代を務めるなど、畠山氏の領国支配を支える重要な役割を担った 1 。

能登国においても、畠山氏の統治が始まると、遊佐氏の一族が守護代の職を世襲するようになり、在地における有力な勢力としての地位を確立していった 1 。守護代という役職は、守護の代官として領国内の政務や軍事を統括する強大な権限を有しており、その地位を世襲した遊佐氏は、単なる主君の一家臣という立場を超え、能登畠山氏の権力構造に深く組み込まれた制度的要素としての重要性を持っていた。これは、守護権力が在地で実効性を保つための不可欠なパートナーであったと同時に、守護の権勢が衰えれば、守護代がその地位を脅かし、時には実権を掌握する可能性を常に秘めていたことを意味する。戦国時代において、守護と守護代の関係はしばしば緊張をはらみ、守護代による下剋上の温床となりやすかったことを考慮すれば、能登遊佐氏の立場は、能登畠山氏の支配の安定と不安定、その両方の要因を内包していたと言えよう。 -

遊佐続光の登場:家督相続の錯綜と初期の動静

遊佐続光は、能登遊佐氏の嫡流である遊佐美作守(みまさかのかみ)家の当主、遊佐総光(ふさみつ)の子として生まれたと推定されている 2 。美作守家は、能登守護代を歴任してきた家柄であり、続光はその正統な後継者と目されていた。

しかしながら、続光がまだ幼少のうちに父・総光が死去したためか、享禄四年(1531年)以降、遊佐氏の惣領としての地位や権限は、庶流である遊佐豊後守(ぶんごのかみ)家の遊佐秀頼(ひでより)が掌握していたことが史料から確認される 2 。嫡流に生まれながらも、幼少期に惣領の地位を直接継承できなかったこの事実は、遊佐続光のその後の政治行動における強い動機付けとなった可能性が考えられる。失われた嫡宗家としての権威と実権の回復は、彼の生涯を通じた野心の中核を成していたと推測されるのである。戦国武将の行動原理として、家名の維持・向上、そして失われた権益の回復は極めて重要な要素であり、この初期の不遇な境遇が、後の権力闘争への積極的な関与や、時には主君の廃立といった過激な手段をも厭わない姿勢に繋がったのではないか。彼の生涯を通じて見られる権力への執着とも言える行動の根源は、この家督相続を巡る初期の経験に深く根差していると解釈することも可能であろう。

第二部:畠山七人衆と遊佐続光の権力掌握

-

七頭の乱と畠山七人衆の成立

天文十九年(1550年)、能登畠山氏の家政を揺るがす重大な事件が発生する。「七頭の乱(しちとうのらん)」と呼ばれるこの政変において、畠山家の家臣七名が、当時の主君であった畠山義続(よしつぐ)に対し、その居城である七尾城を攻撃するという挙に出た。この反乱を主導した中心人物こそ、遊佐続光と温井総貞(ぬくい そうてい)であった 2 。

この七名の家臣たちは、後に「畠山七人衆(はたけやましちにんしゅう)」と称されるようになり、以降、能登畠山氏の家政を事実上掌握し、主君・義続を傀儡(かいらい)化する政治体制を敷いたとされる 3 。七頭の乱は、単なる家臣による一時的な反乱に留まらず、能登畠山氏の権力構造が、守護当主による直接統治から、有力重臣たちによる合議制(実態としては寡頭制に近い)へと移行する画期的な出来事であったと言える。遊佐続光がこの変革を温井総貞と共に主導したことは、彼の政治的指導力と、長年にわたり庶流に握られていた遊佐氏惣領家としての地位回復への強い意志を示すものであった。

事実、七頭の乱以降、従来は遊佐豊後守家の秀頼が担っていた諸大名との外交取次といった重要な職務も、遊佐続光が担うようになったことが確認されており 2 、これは彼が遊佐氏の惣領家としての実権を名実共に回復していったことを物語っている。外交権の掌握は、対外的にも畠山氏の代表者としての地位を固めたことを意味し、実質的な権力掌握の重要な指標と言えるだろう。しかし、この七人衆による集団指導体制は、その成立当初から内部対立の火種を孕んでおり、後の能登国内のさらなる混乱へと繋がっていくことになる。 -

温井総貞との提携と対立

畠山七人衆による政治体制は、遊佐続光と温井総貞という二人の実力者によって主導された 3 。遊佐氏は前述の通り、代々能登守護代を務めた名門であったが、続光の父・総光の早逝や庶流家による惣領職の代行、さらには畠山家臣団の構成の多様化などにより、その相対的な地位は以前に比べて低下していた側面もあった 3 。一方、温井総貞が属する温井氏は、奥能登に勢力基盤を持つ有力な国人領主であり、総貞自身も父・孝宗(たかむね)と共に京都の公家や禅僧とも交流を持つなど、中央の文化にも通じた人物であった 3 。

当初は協力して主君を抑え込み、国政を壟断した両者であったが、その提携関係は長くは続かなかった。天文二十二年(1553年)十二月、遊佐続光は、同じく七人衆の一員であった平総知(たいら そうち)、伊丹続堅(いたみ つぐかた)、そしてかつて惣領職を代行した遊佐秀頼らと共に突如として加賀国へ出奔し、畠山駿河守(するがのかみ)の子息を擁立して、能登畠山氏に対して反乱を起こしたのである。この反乱の直接的な原因は、七人衆のもう一方の雄である温井総貞との深刻な対立にあったとされている 2 。

続光は、加賀一向一揆や、おそらくは河内畠山氏に代表される畠山本家からの支援を得て能登への帰還と権力奪回を目指したが、大槻・一宮合戦(現在の石川県羽咋市周辺か)において温井総貞を中心とする畠山義続方の軍勢に敗北を喫し、越前国へと逃れざるを得なくなった 2 。七人衆内部、特に二大巨頭であった遊佐続光と温井総貞の対立は、能登の政治的安定を著しく損なう要因となった。続光の伝統的権威に根差す立場と、新興勢力としての実力を持つ温井総貞の立場との間の緊張関係が、この対立の根底にあった可能性も否定できない。続光にとって、この敗北と亡命は、その政治キャリアにおける大きな蹉跌であり、権力基盤の再構築を余儀なくされる苦難の時期であったと言えよう。 -

能登への帰参と権力闘争の継続

越前への亡命を余儀なくされた遊佐続光であったが、天文二十四年(1555年)、宿敵とも言える温井総貞が死去すると、これを好機と捉え、畠山義続のもとへ帰参を果たした 2 。総貞の死は、能登の権力バランスに変化をもたらし、続光にとって帰参の道を開いたのであった。

同年、温井総貞の子である続宗(つぐむね)が、父の死を不審として、あるいは遊佐続光の帰参に反発してか、反乱を起こした(弘治の内乱)。この内乱が鎮圧されると、畠山義続の子である義綱(よしつな)は、家臣団の力を抑え、守護としての権力を強化すべく、奉行人を用いた親政を開始しようと試みた。遊佐続光は、この義綱政権下において年寄衆(としよりしゅう)の一員として名を連ね、諸大名との外交取次などを引き続き担当し、畠山義続・義綱父子の意思決定にも関与していたとみられる 2 。

しかし、義綱による親政強化の動きは、遊佐続光をはじめとする有力重臣たちにとっては、自らの既得権益を脅かすものと映った可能性が高い。永禄九年(1566年)、「永禄九年の政変」と呼ばれるクーデターが勃発する。遊佐続光は、同じく畠山氏の重臣であった長続連(ちょう つぐつら)や八代俊盛(やしろ としもり)らと共に、主君である畠山義続・義綱父子を能登から追放し、義綱の幼い子である義慶(よしのり)を新たな当主として擁立したのである 2 。この一連の動きは、遊佐続光が能登の政治状況を巧みに読み、再び権力の中枢に返り咲いたことを明確に示している。特に永禄九年の政変は、彼が依然として能登畠山氏の当主選定に決定的な影響力を行使しうる「キングメーカー」としての実力を保持していたことを証明するものであった。長続連との協調関係がこの時点で見られるが、後の七尾城の戦いにおける両者の対立を考えると、この同盟もまた、それぞれの利害に基づいた一時的なものであったことが窺える。 -

「四人衆」体制への移行と続光の隠居

永禄九年の政変によって畠山義慶が新たな当主として擁立された当初は、遊佐続光、長続連、そして八代俊盛の三人が畠山氏の最高権力者として国政を運営し、連署状を発給するなどしていた 2 。しかし、この三頭体制も長くは続かず、八代俊盛は間もなく失脚したとみられる。

その後、元亀年間(1570年~1573年)に入ると、能登畠山氏の権力構造は再び変化を見せる。遊佐続光の子である遊佐盛光(もりみつ)、長続連の子である長綱連(つなつら)、温井総貞の子(あるいは一族)とされる温井景隆(かげたか)、そして平堯知(たいら たかとも)からなる四名の重臣たちが、国政の中枢を担う「四人衆(よにんしゅう)」体制へと移行したのである 2 。

この頃までに、遊佐続光は嫡男の盛光に家督を譲り、同じく長続連も子の綱連に家督を譲った上で、この「四人衆」を後見する、いわば相談役のような立場に退いたとみられている 2 。続光の家督禅譲と後見役への移行は、単なる老齢による引退というよりも、自らの影響力を保持しつつ、次世代への権力移譲を円滑に進めようとする高度な政治的判断であった可能性が考えられる。後見役という立場は、表舞台から一歩退きつつも、実質的な影響力を保持し続けるための有効な手段となりうるからである。

この「四人衆」という新たな集団指導体制の出現は、能登畠山氏の権力構造が依然として流動的であり、特定の個人による強権的な支配ではなく、有力家臣間のパワーバランスの上に成り立っていたことを示している。また、注目すべきは、この時期の連署状における署名順の変化である。天正四年(1576年)二月の連署状では、長氏(綱連)の署名順が遊佐氏(盛光)を上回るようになっており 2 、これは長氏の勢力が遊佐氏を凌駕しつつあったこと、あるいは遊佐氏の相対的な影響力が低下したことを示唆している。この力関係の変化は、後の七尾城の戦いにおける両家の対立の伏線となっていたとも考えられ、遊佐続光の隠居(あるいは死)が遊佐氏の地位に影響を与えた可能性も否定できない。

第三部:七尾城の戦いと遊佐氏の内応 – 続光か、盛光か

-

七尾城の戦いに至る能登の状況

天正年間に入ると、能登畠山氏の内部は極度の不安定状態に陥っていた。当主であった畠山義慶が天正二年(1574年)に死去(一説には、遊佐続光と温井景隆による暗殺とも伝わる 5 )。その後を継いだ弟の畠山義隆も天正四年(1576年)に若くして死去し、その子でまだ幼少の畠山春王丸(はるおうまる)が名目上の当主として擁立されるという事態に至っていた 5 。当主の相次ぐ不審な死や幼主の擁立は、家臣団による内部抗争が一層激化し、権力基盤が著しく脆弱化していたことを如実に物語っている。

この能登国内の混乱に乗じる形で、越後の上杉謙信は、能登の治安回復を大義名分として、天正四年(1576年)九月、大軍を率いて能登への侵攻を開始した 5 。これに対し、能登畠山氏の拠点である七尾城では、重臣筆頭であった長続連を中心とする籠城派が、織田信長に救援を求める方針を固めた。しかし、城内には長氏の強硬な姿勢に反発し、上杉方との和睦や内応を画策する親上杉派も存在しており、家臣団は分裂状態にあった 5 。このような内訌は、外部勢力である上杉謙信にとって、能登介入の絶好の機会を提供したと言える。親織田派と親上杉派の対立は、まさに能登畠山氏の運命を左右する重要な分岐点であった。 -

上杉謙信への内応と七尾城の陥落

上杉謙信による七尾城包囲戦は長期に及び、城内では兵糧の欠乏に加え、疫病が蔓延するなど、籠城側の士気は著しく低下し、危機的な状況に陥っていた 6 。この機を捉えた上杉謙信は、城内の親上杉派と目される遊佐氏(従来の説では遊佐続光本人、近年の有力説ではその子・遊佐盛光)に対し、内応を促す密書を送った。その内容は、「内応に成功すれば、畠山氏の旧領および敵対する長一族の所領を与える」という、破格の条件であったと伝えられている 6 。

この謙信からの誘いに応じた遊佐氏(続光または盛光)は、同じく親上杉派であった温井景隆、三宅長盛(みやけ ながもり)らと共謀。天正五年(1577年)九月十五日の夜、籠城戦を主導していた親織田派の中心人物、長続連とその子・綱連らを軍議と偽って自邸に誘い出し、謀殺するという挙に出た 6 。そして、遊佐氏の手引きによって上杉軍が城内に雪崩れ込み、難攻不落を誇った七尾城も、内部からの裏切りによってついに陥落したのである。

この七尾城の陥落と長一族の滅亡により、戦国大名としての能登畠山氏は事実上滅亡し、能登国は一時的に上杉氏の支配下に置かれることとなった 5 。遊佐氏の内応は、堅固な城郭も内部の結束が崩れれば脆くも崩れ去るという、戦国期における情報戦・謀略戦の重要性を示す典型的な事例と言える。内応の動機として、謙信からの破格の条件提示に加え、長年にわたり能登の覇権を争ってきた宿敵・長氏一派を排除するという、遊佐氏側の冷徹な政治的計算も大きかったと考えられる。この内応は、能登畠山氏の運命を決定づけただけでなく、遊佐氏自身のその後の運命をも大きく左右する、まさに乾坤一擲の賭けであった。 -

内応者は誰か:続光説と盛光説の対立

七尾城の戦いにおいて上杉謙信に内応し、城の陥落に決定的な役割を果たした「遊佐氏」が具体的に誰であったのかという問題は、遊佐続光の評価を巡る長年の論点であった。従来、多くの歴史書や通説においては、この内応の張本人は遊佐続光本人であるとされてきた 2 。

しかし、近年の研究、特に歴史学者・川名俊氏らによる一次史料の丹念な再検討の結果、この内応者は続光ではなく、その嫡男である遊佐盛光(官途名は美作守)であったとする説が有力視されるようになってきている 2 。この新説の主な論拠としては、以下の二点が挙げられる。

第一に、七尾城落城に関する上杉謙信が発給した書状の中に、同じく内応に関わったとされる温井景隆や三宅長盛、あるいは敵対して討たれた長続連・綱連父子、平堯知などの畠山氏重臣の名は具体的に記されているにもかかわらず、当時、年寄衆(四人衆)の一人として畠山氏の中枢にいたはずの遊佐盛光の名が全く見られない点である 2 。もし父である遊佐続光が内応の主導者であったならば、その実行部隊の中心となるべき息子・盛光が何らかの形で言及されないのは不自然である、という指摘である。

第二に、七尾城落城前後の他の史料において「遊佐美作守」という人物が登場する場合、それは遊佐盛光を指していると解釈するのが最も妥当であるとされる点である 2 。

これらの論拠に基づけば、七尾城で上杉方に内応したのは遊佐盛光であり、父である遊佐続光は、それ以前、具体的には天正四年(1576年)二月頃か、それよりも前に既に死去していた可能性が高いということになる 2 。この内応者の比定問題は、単に歴史的事実の特定に留まらず、遊佐続光の晩年の評価を根本から覆す可能性を秘めている。もし盛光が内応者であったとすれば、続光は「主家を裏切り滅亡に追いやった」という汚名を(少なくとも直接的には)免れることになるからである。この論争は、戦国期の史料解釈の難しさ、特に官途名による人物比定の困難さを示す好例と言えるだろう。

第四部:遊佐続光の終焉 – 錯綜する史料と諸説

遊佐続光の最期については、史料の解釈が分かれ、大きく分けて二つの説が存在する。これは前述の七尾城内応者の比定問題とも密接に関連しており、彼の生涯の終焉をどのように捉えるかで、その歴史的評価も大きく変わってくる。

-

従来の説:天正九年(1581年)処刑説

長らく通説とされてきたのは、遊佐続光は七尾城開城後も生存し、天正九年(1581年)に織田信長による北陸平定が進む中で、子の盛光と共に処刑されたというものである 2 。この説は、遊佐続光が能登畠山氏滅亡後も一定期間活動し、最終的に織田勢力、特に七尾城の戦いで父祖を殺された長続連の子・長連龍(つらたつ)によって仇討ちのような形で最期を迎えたという、ある種劇的な終焉を描き出す。

この説の根拠とされるものの一つに、織田信長が長連龍に対して天正九年七月十八日付で発給した黒印状の存在がある。この文書の内容が、遊佐続光一族への報復を賞賛したものであると解釈されてきた 10 。また、『長家家譜』といった後代に編纂された史料においても、遊佐続光・盛光父子が天正九年六月に長連龍に捕らえられ殺害されたとの記述が見られる 8 。

この説が正しいとすれば、遊佐続光は七尾城での内応にも主体的に関与し、その後も何らかの形で能登の動乱に関わり続け、最終的に織田・長連合によってその生涯を閉じたことになる。しかし、後代の編纂史料は、編者の意図や伝承の過程で事実が変容している可能性を常に考慮する必要があり、また、信長の黒印状の文面解釈についても、実際に「続光」の名が明記されているのか、あるいは遊佐一族全体を指すのかなど、慎重な検討が求められる。 -

新説:天正四年(1576年)以前死亡説

これに対し、前述の通り、近年の研究、特に川名俊氏らによって提唱されているのが、遊佐続光は七尾城落城(天正五年九月)よりも前、具体的には天正四年(1576年)二月頃か、それ以前に既に死去していたとする説である 2 。

この説の主な論拠は二つある。第一は、天正四年二月に発給された「四人衆」(遊佐盛光、長綱連、温井景隆、平堯知)による連署状における署判順の変化である。この時期を境に、従来筆頭格であった遊佐氏(盛光)の署名順が後退し、長氏(綱連)の地位が遊佐氏を上回る様子が窺える。これは、四人衆の後見的立場にあった遊佐続光がこの頃までに死去し、それに伴って遊佐氏全体の政治的地位が低下した結果であると推測される 2 。続光の死が遊佐氏の地位低下に直結したという解釈は、彼の存在が遊佐氏の権勢を支える上でいかに大きかったかを示唆している。

第二の論拠は、七尾城内応者が続光ではなく子の盛光であったとする説との整合性である 2 。もし続光が既に死去していたのであれば、内応の主体が盛光であったとする方が自然な解釈となる。

この説に従えば、天正九年に処刑されたのは遊佐盛光であり、続光はその数年前に病死、あるいはその他の理由で既にこの世を去っていたことになる。この説は、連署状という一次史料の丹念な分析に基づいており、従来の通説に大きな疑問を投げかけるものである。続光の死期が早まることで、彼の生涯の後半部分、特に能登畠山氏滅亡への関与の度合いに関する評価は根本から見直される必要が出てくる。もしこの説が正しいならば、続光の最期に関するドラマチックな逸話の数々は、子の盛光の事績との混同、あるいは後世の創作である可能性も考慮しなければならない。 -

遊佐盛光の最期と『信長公記』の記述

遊佐続光の没年に関する議論とは別に、その子・遊佐盛光の最期については、比較的明確な記録が残されている。盛光は、七尾城落城後、一時的に上杉方に属し、能登支配に関与していた 11 。しかし、織田信長の勢力が北陸に伸長すると、天正九年(1581年)には織田氏に降伏。同年三月、新たに七尾城代として能登に入部した織田家臣・菅屋長頼(すがや ながより)の指揮下に入った 11 。

だが、その降伏も束の間、同年六月二十七日、盛光は弟の伊丹孫三郎(いたみ まごさぶろう)らと共に、織田信長の命令によって殺害された。信長の側近であった太田牛一(おおた ぎゅういち)の著した『信長公記(しんちょうこうき)』には、その処刑理由として「連々悪逆を依相構(れんれんあくぎゃくをあいかまえるによって)」、すなわち度重なる悪逆な企てがあったため、と記されている 11 。しかし、この「悪逆」の具体的な内容は明らかにされておらず、粛清の口実であった可能性も高い。

一方、『長家家譜』などの長氏側の史料では、盛光は七尾城から逃亡し潜伏していたところを、父祖の仇である長連龍によって探し出され、殺害されたとされている 11 。処刑の主体や経緯に若干の相違は見られるものの、盛光が天正九年に非業の死を遂げたことは共通している。遊佐盛光の最期は、織田信長による方面支配の厳しさと、旧勢力の徹底的な排除という方針を象徴する出来事であったと言える。また、長連龍による私怨も絡んでいたとすれば、戦国末期の複雑な人間関係と恩讐の連鎖が浮き彫りになる。盛光の死により、能登における有力国人としての遊佐氏の勢力は、事実上完全に潰えたと言ってよいだろう。

第五部:結論 – 遊佐続光の実像と歴史的評価の再検討

-

遊佐続光の生涯と政治的役割の総括

遊佐続光は、戦国時代の能登国において、畠山氏の譜代家臣という立場から身を起こし、主家の権力を時に支え、時に壟断しながら、数十年にわたり国政に絶大な影響力を行使した人物であった。七頭の乱や永禄九年の政変といったクーデターを主導し、主君の擁立や追放を繰り返したことは、彼が能登畠山氏の「キングメーカー」として振る舞ったことを示している。また、畠山七人衆を温井総貞と共に主導し、その後も年寄衆や後見役として、能登の政治運営の中枢に関与し続けた。

その政治手法は、権謀術数を駆使し、敵対する勢力とは徹底して争う冷徹なものであったと評価できる。しかし一方で、諸大名との外交交渉を担うなど、外交手腕にも長けていた側面も持ち合わせていた。彼の行動は、一貫して遊佐氏の家格の維持と勢力拡大、そして能登国内における自身の権力基盤の確立と維持に向けられていたと言えよう。遊佐続光は、下剋上が常態化した戦国社会の縮図のような存在であり、個人の野心と家の存続という二つの動機が複雑に絡み合いながら、激動の時代を生き抜いた権臣であったと総括できる。彼を単純な「忠臣」あるいは「逆臣」という二元論で評価することは困難であり、その行動原理を理解するためには、当時の能登畠山氏が置かれた政治的・軍事的状況と、遊佐氏という家が持つ歴史的背景や立場を総合的に考慮する必要がある。 -

没年と内応者に関する論争の意義

本報告書で詳述してきた遊佐続光の没年、そして七尾城の戦いにおける内応者が続光本人であったのか、その子・盛光であったのかという論争は、単なる歴史上の事実認定の問題に留まらない。これらの問題の解明は、能登畠山氏滅亡の直接的な経緯や、遊佐続光・盛光父子の歴史的評価に極めて大きな影響を与えるからである。

従来の通説では、続光は主家を裏切って七尾城を陥落させ、その後、織田信長によって処刑されたとされてきた。しかし、近年の研究、特に一次史料の再検討に基づく新説は、続光が七尾城陥落以前に既に死去しており、内応の主体は盛光であった可能性を強く示唆している。この説が正しいとすれば、続光に対する「裏切り者」という評価は大きく修正され、むしろ盛光がその責を負うことになる。

この論争は、歴史学が常に新しい史料の発見や解釈によって更新されていくダイナミックな学問であることを示している。特に遊佐続光に関する評価は、彼が主家滅亡の直接的な原因を作ったのか、それともその前に世を去っていたのかで大きく変わる。最終的な結論がどうであれ、この議論自体が遊佐続光という人物への関心を高め、能登戦国史研究の深化に貢献することは間違いない。今後の更なる史料の発見と、より精密な研究の進展が待たれるところである。 -

遊佐続光の人物像に関する補足(逸話・評価の不在について)

本報告書の作成にあたり参照した資料群からは、遊佐続光の具体的な人柄、個人的な逸話、あるいは同時代人や後世の歴史家による詳細な人物評価を直接的に示すものは、残念ながら限定的であった 12 。彼の評価は、主にその政治的行動や権力闘争の軌跡、すなわち公的な記録から推察される部分が大きい。

これは多くの戦国武将に共通する課題であるが、遊佐続光の場合、特にその行動が能登の政治を大きく左右したため、彼の行動そのものが彼の評価に直結しやすい傾向がある。一次史料が、彼の内面や個人的な側面を伝えるものが少ないため、人物像は主に公的な行動記録から再構築するしかない。したがって、彼に対して持たれがちな「冷徹な策略家」「野心家」といったイメージは、そうした権力闘争の記録の積み重ねから形成された可能性が高いと言えるだろう。彼がどのような思いで数々の政変に関与し、激動の時代を生きたのか、その内面に迫ることは今後の研究課題の一つである。

付録

表1:遊佐続光関連 年表

|

年代(和暦) |

年代(西暦) |

遊佐続光の動向および関連事項 |

能登畠山氏当主 |

備考 |

|

生年不詳 |

不詳 |

遊佐総光の子として生まれると推定 2 |

|

|

|

享禄4年 |

1531年 |

父・総光死去後か、庶流の遊佐秀頼が遊佐氏惣領となる 2 |

畠山義総 |

|

|

天文19年 |

1550年 |

温井総貞と共に七頭の乱を主導。主君・畠山義続を攻める 2 。畠山七人衆成立。外交権を掌握 2 。 |

畠山義続 |

|

|

天文22年 |

1553年 |

温井総貞と対立し、加賀へ出奔、反乱を起こすも敗北し越前へ逃れる 2 。 |

畠山義続 |

|

|

天文24年(弘治元年) |

1555年 |

温井総貞死去。畠山義続のもとに帰参 2 。温井続宗の反乱(弘治の内乱)後、畠山義綱の親政下で年寄衆として活動 2 。 |

畠山義続・義綱 |

|

|

永禄9年 |

1566年 |

長続連らと共に畠山義続・義綱父子を追放(永禄九年の政変)。義綱の子・義慶を擁立 2 。 |

畠山義慶 |

|

|

元亀年間 |

1570-1573年 |

子の盛光に家督を譲り、長続連と共に「四人衆」(遊佐盛光、長綱連、温井景隆、平堯知)を後見する立場に退いたとみられる 2 。 |

畠山義慶 |

|

|

天正2年 |

1574年 |

畠山義慶死去(遊佐続光・温井景隆による暗殺説あり 5 )。 |

畠山義慶(死去) |

|

|

天正4年 |

1576年 |

畠山義隆死去、畠山春王丸擁立 5 。<br>【新説】この年2月頃までに続光死去か(四人衆連署状の署名順変化より) 2 。<br>9月、上杉謙信が能登侵攻開始 5 。 |

畠山春王丸 |

続光の没年について諸説あり |

|

天正5年 |

1577年 |

9月、七尾城の戦い。遊佐氏(盛光説が有力)が上杉謙信に内応し、長続連らを謀殺。七尾城落城、能登畠山氏滅亡 6 。 |

畠山氏滅亡 |

内応者が続光か盛光かで評価が分かれる |

|

天正9年 |

1581年 |

【従来説】遊佐続光、子の盛光と共に長連龍らに捕らえられ処刑される 2 。<br>6月、遊佐盛光、織田信長の命により処刑(『信長公記』) 11 。 |

|

続光がこの時期まで生存していたかについて論争あり。盛光の処刑は確実視される。 |

表2:七尾城内応者および遊佐続光没年に関する諸説比較

|

論点 |

説 |

主な論拠 |

備考 |

|

七尾城内応者 |

遊佐続光説(従来の通説) |

後代の編纂史料(『長家家譜』など)における記述、従来の歴史解釈 2 。 |

この場合、続光は主家滅亡の直接的責任を負う。 |

|

|

遊佐盛光説(川名俊氏らの新説) |

上杉謙信発給書状の分析(他の重臣名は見えるが、年寄衆である盛光の名がない不自然さ)、他の関連史料との整合性 2 。 |

この場合、続光は内応には直接関与していない可能性。 |

|

遊佐続光の没年 |

天正九年(1581年)処刑説 |

織田信長発給の長連龍宛黒印状の解釈(遊佐続光一族への報復を賞賛)、『長家家譜』などの記述 2 。 |

七尾城内応者=続光説と親和性が高い。 |

|

|

天正四年(1576年)以前死亡説 |

天正四年二月の四人衆連署状における署判順の変化(続光死去に伴う遊佐氏の地位低下を示唆)、七尾城内応者=盛光説との整合性 2 。 |

この場合、続光は能登畠山氏滅亡以前に死去。天正九年の処刑対象は盛光のみ、あるいは続光の名は誤伝・混同の可能性。 |

引用文献

- 遊佐氏(ゆさうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%81%8A%E4%BD%90%E6%B0%8F-145066

- 遊佐続光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E7%B6%9A%E5%85%89

- 畠山七人衆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%A0%E5%B1%B1%E4%B8%83%E4%BA%BA%E8%A1%86

- 畠山七人衆 伊丹総堅・長続連・温井総貞・平総知・三宅総広・遊佐宗円・遊佐続光--主君を傀儡化した政権運営も上杉氏の介入を招いて滅亡 | CiNii Research - 国立情報学研究所 https://cir.nii.ac.jp/crid/1523388079808810496

- 七尾城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E5%B0%BE%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 能登・七尾城 ~"軍神"上杉謙信をうならせた難攻不落の堅城 | WEB ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8240?p=1

- 手取川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%8B%E5%8F%96%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 1580年 – 81年 石山本願寺が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1580/

- 国史跡 七尾城跡 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/nanaojyo.htm

- 長連龍と前田家 https://www2.lib.kanazawa.ishikawa.jp/kinsei/tyoutsuratatsutomaedake.pdf

- 遊佐盛光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8A%E4%BD%90%E7%9B%9B%E5%85%89

- 上杉輝虎とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E8%BC%9D%E8%99%8E

- 第2490話・積み重ねてきたモノ - 1558年~・戦国時代に宇宙要塞でやって来ました。(横蛍)へのコメント一覧 - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/16817330658391372155/episodes/16818093090099278621/comments

- 史伝 『仙台藩主伊達政宗と 官房長官 茂庭綱元 』 https://hsaeki13.sakura.ne.jp/satou20230104.pdf

- センゴク - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%82%AF