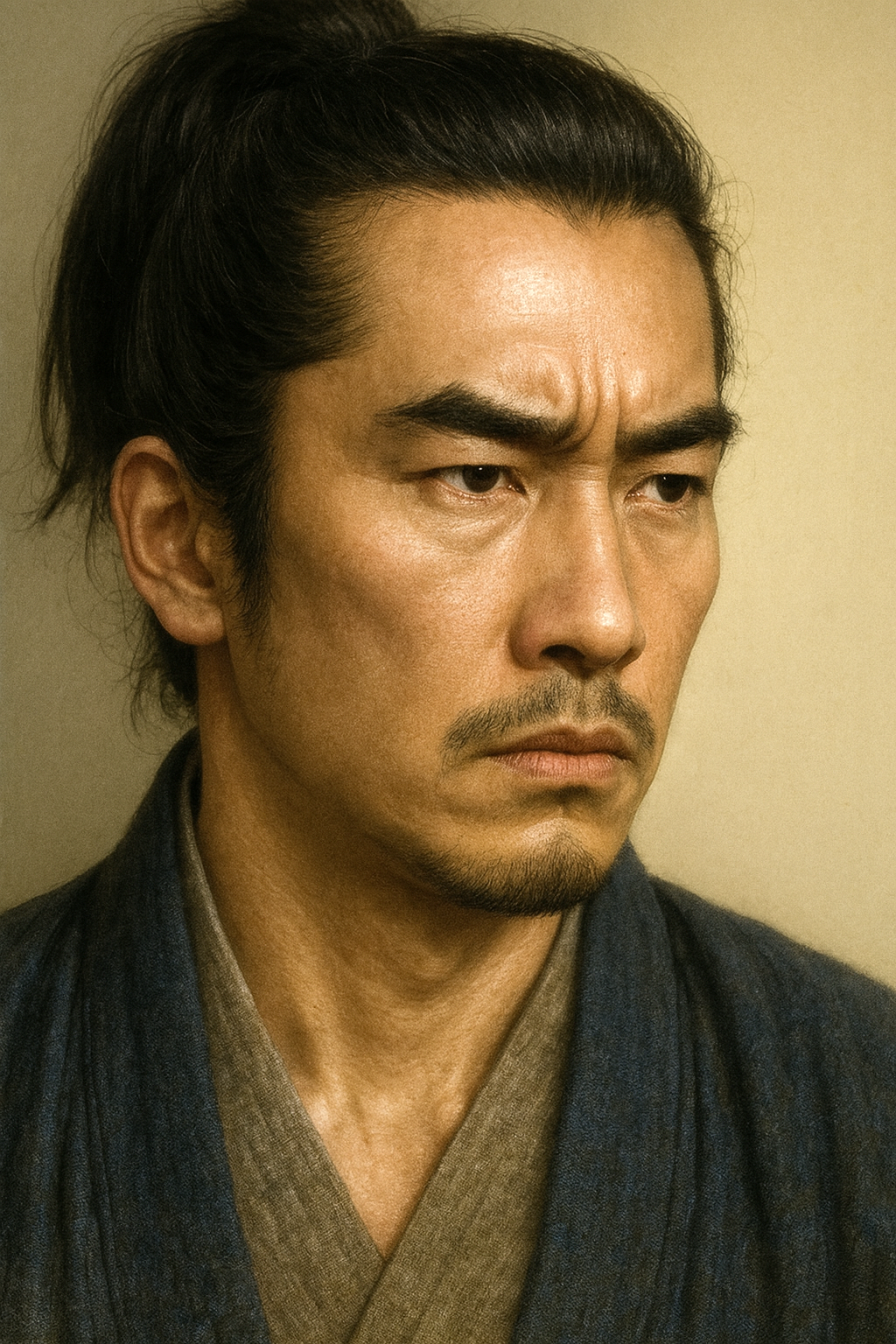

遠山景友

遠山景友は、父頼景が再興した岩村遠山氏の家督を継ぎ、次代へ繋いだ。記録は少ないが、織田・武田介入前の安定期を築いた重要人物。

美濃遠山氏の興亡と遠山景友 ― 宗家再興から滅亡に至る激動の軌跡

序章:美濃の雄、遠山一族の黎明

戦国時代の日本列島において、大国の狭間に位置する中小の豪族たちは、常に存亡を賭けた厳しい選択を迫られていた。美濃国東部、いわゆる東濃地方に根を張った遠山一族もまた、そのような「境界大名」の典型であった。本稿では、利用者から照会のあった遠山景友という人物を軸に、彼の父祖による宗家再興から、彼の子孫たちが織田氏と武田氏という二大勢力の激突の渦に巻き込まれ、悲劇的な終焉を迎えるまでの一世紀にわたる岩村遠山氏の興亡の軌跡を、関連する分家の動向も交えながら徹底的に詳述する。

遠山氏の起源と東濃への土着

遠山氏の出自は、藤原北家利仁流を称する加藤氏に遡る 1 。鎌倉幕府の成立期、源頼朝の重臣として活躍した加藤景廉が、その功績により美濃国恵那郡の遠山荘を含む複数の所領の地頭職に補任されたことが、一族とこの地の繋がりの始まりである 3 。景廉の長男である景朝は、父からこの遠山荘を相続すると、現地に土着して荘園の名を自らの姓とし、ここに初代・遠山景朝が誕生した 3 。

一族は、恵那郡の岩村(現在の岐阜県恵那市岩村町)に、日本三大山城の一つに数えられる堅固な岩村城を築いて本拠地とし、以来、戦国時代の終焉に至るまで数百年にわたり東濃地方に勢力を扶植した 1 。家紋は、当初は出自である加藤氏の藤紋を用いていたが、室町時代には足利将軍家の奉公衆として仕えたことから、足利氏の家紋である「丸に二つ引両」を用いるようになったと伝えられる 3 。

遠山三頭と遠山七頭 ― 一族連合の構造

遠山氏は、景朝の子らの代に早くも分家が進んだ。長男の景村が苗木城を拠点とする苗木遠山氏の祖となり、次男の景重が明知城を拠点とする明知遠山氏の祖となり、三男の景員が宗家の岩村遠山氏を継いだ 2 。この岩村・苗木・明知の三家は、一族の中核をなす「遠山三頭(三遠山)」と称され、東濃支配の根幹を形成した 2 。

時代が下り、戦国時代に入る頃には、さらに飯羽間(いいばま)遠山氏、串原(くしはら)遠山氏、安木(あぎ)遠山氏、明照(あけてら)遠山氏といった支流が分立し、これらを総称して「遠山七頭(七遠山)」と呼ばれる一族連合体を形成するに至った 2 。

この「七頭」という構造は、単なる親族の集まり以上の意味を持っていた。それは、地政学的に極めて重要な意味を持つ東濃という地域を、一族全体で支配するための軍事・政治連合であった。尾張、信濃、三河という大国の結節点に位置するこの地域は、常に周辺勢力の侵攻の脅威に晒されていた。個々の城主の力は微弱であり、単独では大国の草刈り場となることは避けられない。しかし、「七頭」として結束することで、遠山氏は東濃一帯に無視できない勢力圏を確立し、地域全体の防衛を可能にしたのである。この連合体の存在こそが、後に織田信長や武田信玄といった天下を窺う大名たちが、この地を単に武力で蹂躙するのではなく、婚姻政策などの外交手段を用いてでも味方に引き入れようとした根本的な理由であった。遠山氏は、この一族連合によって、小領主の集合体から、大名間の角逐において戦略的価値を持つ一つの政治勢力へと昇華されていたのである。

第一部:岩村遠山氏の再興と遠山景友の時代

遠山氏の宗家である岩村遠山氏は、鎌倉時代以来の名家であったが、戦国初期に一度、その血統が途絶える危機に瀕した。この断絶の危機を乗り越え、宗家を再興したのが、本稿の主題である遠山景友の父・頼景であった。

宗家の断絶と明知遠山氏からの継承

岩村遠山氏の嫡流は、室町時代後期から戦国時代初期にかけてのいずれかの時点で、その系譜が不分明となる時期があった。永正年間(1504年~1521年)には、事実上、宗家が断絶状態に陥ったと見られている 1 。この断絶の具体的な経緯や理由は、史料の乏しさゆえに判然としない。後に武田氏の侵攻によって菩提寺であった大圓寺が焼き討ちに遭い、過去帳を含む多くの記録が失われたことが、その解明を一層困難にしている 1 。

この宗家の危機に際し、分家である明知遠山氏から遠山頼景という人物が岩村城に入り、先代・持景の養子となる形で家督を継承した 1 。これにより、岩村遠山氏の宗家は断絶を免れ、新たな血統の下で再興されることとなった。この一連の動きは、単なる一族内の家督相続問題に留まらなかった可能性が高い。当時の美濃国は、守護であった土岐氏の内紛が激化し、その家臣であった斎藤氏が台頭するなど、極めて流動的な政治状況にあった 10 。このような混乱期に、分家が宗家を継ぐという重大事が、外部勢力の影響なくして行われたとは考えにくい。頼景の宗家継承は、美濃国内のいずれかの有力者の後援を得て、あるいは政情の空白を突いて行われた政治的な行動であったと推察される。

遠山景友の生涯 ― 記録の狭間に見える姿

この宗家の再興者である頼景の子として生まれたのが、遠山景友(とおやま かげとも)である 1 。景友に関する直接的な記録は極めて少なく、その生没年や具体的な治績を伝える史料は現存していない 14 。しかし、彼の歴史上の役割は、その記録の少なさとは裏腹に重要である。彼は、父・頼景が再興した岩村遠山氏の家督を継ぎ、それを次代の景前へと繋ぐ、まさに承前啓後の鍵となる世代の当主であった。

景友の「友」の字は、遠山氏の始祖・景朝の「朝」の字に由来するという説がある。鎌倉幕府の実権が源氏から北条氏に移った後、源頼朝から与えられた「朝」の字を憚り、同音の「友」の字を用いるようになったというもので、一族の歴史の深さを示す逸話である 14 。景友の治世は、父・頼景が成し遂げた宗家再興後の、いわば地固めの時代であったと考えられる。周辺大国の本格的な介入が始まる前の、束の間の安定期に、彼は一族の内部結束を固め、来るべき動乱の時代に備えるという重責を担っていたのである。彼が築いた安定の基盤があったからこそ、次代の景前は、美濃国内の政変や、忍び寄る武田氏の脅威といった新たな課題に対処することが可能となった。

景友から景前へ ― 斎藤氏の台頭と武田氏の影

景友の跡を継いだのは、息子の遠山景前(とおやま かげまえ)であった 1 。景前の時代、美濃国は大きな転換期を迎える。長年美濃を支配してきた守護・土岐氏は、家臣であった斎藤道三の下剋上によってその実権を奪われ、遠山氏もまた、新たな美濃の支配者となった斎藤氏に服属することとなった 2 。

しかし、西の斎藤氏に従いつつも、景前は東からの新たな脅威にも目を向けなければならなかった。甲斐の武田信玄が信濃国を平定し、その勢力が美濃国境にまで及ぶようになると、景前は自領の安泰を図るため、武田氏との関係構築にも乗り出した 6 。弘治元年(1555年)には、信玄が遠山氏の菩提寺である大圓寺に対して制札(禁制の立て札)を発給しており、この時点で遠山氏が武田氏の強い影響下に入っていたことが窺える 1 。斎藤と武田という二つの勢力の間で巧みな外交を展開し、一族の存続を図る。これこそが、景前の時代に本格化した、境界大名・遠山氏の宿命であった。景前は弘治2年(1556年)に没し、その複雑な舵取りは息子たちの世代に引き継がれていく 1 。

表1:岩村・苗木遠山氏 主要人物関係図(戦国期)

|

人物名 (続柄) |

役職・拠点 |

主要な関係者・出来事 |

|

遠山頼景 |

岩村城主 |

明知遠山氏より入り、岩村遠山氏宗家を再興。 |

|

↓ (子) |

|

|

|

遠山景友 |

岩村城主 |

頼景の子。宗家再興後の安定期を治める。 |

|

↓ (子) |

|

|

|

遠山景前 |

岩村城主 |

景友の子。斎藤氏に属しつつ武田氏とも誼を通じる。 |

|

│ |

|

|

|

├─ 遠山景任 (長男) |

岩村城主 |

織田信長の叔母・ おつやの方 を妻に迎える。 |

|

│ |

|

1572年、嗣子なく病没。岩村遠山氏最後の当主。 |

|

│ |

|

|

|

└─ 遠山直廉 (次男) |

苗木城主 |

苗木遠山氏の養子となる。 |

|

|

|

織田信長の妹を妻に迎える。 |

|

|

|

娘・ 龍勝院 は信長の養女となり、 武田勝頼 に嫁ぐ。 |

|

|

|

1572年頃、戦傷により死去。 |

第二部:境界に生きる ― 織田と武田の狭間で

遠山景友の孫たちの時代、東濃地方は、西から美濃国を平定して天下布武を掲げる織田信長と、東から信濃を掌握し西上作戦を窺う武田信玄という、二大勢力が直接対峙する最前線と化した。岩村遠山氏と苗木遠山氏を率いることになった景任・直廉兄弟は、この巨大な地政学的圧力の直中で、一族の存亡を賭けた綱渡りの外交を強いられることになる。

表2:遠山氏関連年表(1540年~1585年)

|

年代 |

遠山氏の動向 |

織田・武田氏等の動向 |

|

1552年 |

遠山武景(直廉の兄)が殺害され、直廉が苗木遠山氏を継ぐ。 |

|

|

1556年 |

遠山景前が死去。長男の景任が岩村城主となる。 |

斎藤道三が長良川の戦いで子・義龍に討たれる。 |

|

1565年頃 |

景任が信長の叔母・おつやの方と、直廉が信長の妹と婚姻。 |

信長、東濃の国人衆との関係強化を図る。 |

|

|

直廉の娘(龍勝院)が信長の養女として武田勝頼に嫁ぐ。 |

織田・武田間で同盟関係が成立(甲尾同盟)。 |

|

1572年 |

5月頃:苗木城主・遠山直廉が戦傷により死去。 |

10月:武田信玄が西上作戦を開始。 |

|

|

8月:岩村城主・遠山景任が病没。おつやの方が女城主となる。 |

|

|

|

11月:武田の将・秋山信友が岩村城を攻撃。 |

|

|

|

おつやの方が秋山と婚姻し、岩村城は開城。武田方の支配下に入る。 |

|

|

1573年 |

4月:武田信玄が病没。 |

|

|

1575年 |

5月:長篠の戦いで織田・徳川連合軍が武田軍に大勝。 |

|

|

|

11月:織田信忠が岩村城を奪還。 |

|

|

|

秋山信友とおつやの方が処刑され、岩村遠山氏宗家は滅亡。 |

|

|

1582年 |

3月:織田・徳川連合軍により武田氏が滅亡。 |

|

|

|

6月:本能寺の変で織田信長が死去。 |

|

|

1583年 |

森長可が苗木城を攻撃。城主・遠山友忠は徳川家康を頼り亡命。 |

東濃地方が秀吉方の支配下に入る。 |

景友の孫・遠山景任と織田信長との姻戚関係

景友の孫にあたる遠山景任(とおやま かげとう、友通とも)は、父・景前の死後、岩村遠山氏の当主となった 6 。彼が家督を継いだ頃、美濃では斎藤氏が内紛の末に衰退し、尾張の織田信長がその支配権を掌握しようとしていた。信長にとって、東濃の有力国人である遠山一族を味方につけることは、美濃平定と、その先の宿敵・武田氏への備えとして不可欠な戦略であった。

そこで信長は、遠山氏の宗家である岩村遠山氏を取り込むため、極めて強力な縁故策を講じる。自らの叔母にあたるおつやの方を、景任の正室として嫁がせたのである 1 。この婚姻により、岩村遠山氏は織田家と極めて近い姻戚関係となり、信長の勢力圏に組み込まれることになった。これは単なる政略結婚に留まらず、遠山氏を対武田戦略の重要な駒として位置づける信長の明確な意思表示であった。

苗木城主・遠山直廉の役割と二重の楔

信長の遠山氏に対する外交政策は、宗家である岩村だけに留まらなかった。景任の弟であり、分家である苗木遠山氏の養子となっていた遠山直廉(とおやま なおかど)に対しても、同様の策が講じられた。直廉は、兄・武景が不慮の死を遂げた後、苗木遠山氏の家督を継ぎ、木曽川沿いの要衝・苗木城の城主となっていた 17 。

信長は、この戦略的に重要な苗木城を確保するため、自身の妹(一説には姪)を直廉に嫁がせた 6 。これにより、遠山氏の二大巨頭である岩村と苗木の両家が、織田家と二重の姻戚関係で結ばれることになった。

信長の戦略はさらに巧緻を極める。彼は、妹と直廉の間に生まれた娘(龍勝院)を自身の養女として引き取ると、今度はその娘を、最大のライバルである武田信玄の嫡男・勝頼の正室として送り込んだのである 9 。この一連の婚姻政策は、極めて高度な外交戦略であった。遠山氏は、織田と武田という二大勢力の間に打ち込まれた、いわば「生きた楔」となった。信長からすれば、遠山氏を仲介役とすることで武田氏との間に緩衝地帯を設け、当面の衝突を回避しながら、自身は上洛をはじめとする西方への勢力拡大に集中することが可能となる。

しかし、この戦略は遠山氏にとって諸刃の剣であった。彼らの存在そのものが、織田・武田間の平和を担保する人質となったからである。両家の友好関係が続く限り、遠山氏は安泰でいられる。だが、ひとたび両家の関係が破綻すれば、真っ先にその戦火に焼かれるのは、国境地帯に領地を持つ彼ら自身であった。この婚姻政策は、遠山氏の戦略的重要性を高めると同時に、彼らを自らの意思では抗うことのできない、巨大な権力闘争の渦の中心へと引きずり込んでいったのである。

第三部:女城主の悲劇と宗家の終焉

織田信長の巧みな婚姻政策によって築かれた束の間の平和は、当主たちの相次ぐ死によって、脆くも崩れ去った。権力の空白と、それを好機と見た武田信玄の西上作戦が重なった時、岩村遠山氏の運命は暗転し、景友の孫・景任の妻であったおつやの方を中心とした悲劇の幕が上がる。

相次ぐ当主の死と権力の真空

元亀3年(1572年)頃、まず苗木城主の遠山直廉が、武田方の武将として飛騨国へ出兵した際に受けた矢傷がもとで、志半ばでこの世を去った 19 。これにより、遠山氏の重要な一角が崩れた。信長は直ちに介入し、飯羽間遠山氏から遠山友勝を後継者として苗木城に入らせ、勢力圏の維持を図った 19 。

そして同年8月、その衝撃が冷めやらぬうちに、岩村城主の遠山景任までもが、跡継ぎのないまま病に倒れた 1 。この二人の当主の相次ぐ死は、東濃における織田方の支配体制に致命的な亀裂を生じさせた。特に、宗家当主の死は深刻な権力の真空状態を招き、それはまさに、信玄が満を持して西上作戦を開始したタイミングと完全に一致していた。

おつやの方の決断 ― 女城主の誕生

夫・景任を失い、後継者も定まらぬまま、武田軍侵攻の危機が目前に迫るという絶体絶命の状況下で、一人の女性が立ち上がった。景任の未亡人であり、信長の叔母でもあるおつやの方である。彼女は、岩村城と遠山一族の存続のため、自らが城の差配を振るうことを決意した。こうして、戦国時代でも極めて稀な「女城主」が誕生したのである 9 。

おつやの方は、まず自らの立場を固め、織田家との連携を再確認するために行動した。甥である信長に働きかけ、その五男である御坊丸(後の織田勝長)を、亡き夫・景任の養子として迎え入れたのである 1 。これにより、岩村城は名目上、信長の子が城主となり、おつやの方はその後見人として、城の実質的な支配権を握ることになった。これは、迫りくる武田の脅威に対し、織田家の強力な後ろ盾を求めるための、必死の外交努力であった。

秋山信友の侵攻と岩村城の開城

しかし、おつやの方の願いも虚しく、信玄はこの好機を見逃さなかった。彼は歴戦の将である秋山信友(虎繁)に大軍を授け、岩村城の攻略を命じた 1 。信友の軍勢が城に迫ると、女城主おつやの方は自ら采配を振るい、籠城戦を指揮したと伝えられる 24 。

しかし、織田方からの援軍は間に合わず、衆寡敵せざる状況の中、城内の兵の命を救うため、おつやの方は苦渋の決断を下す。秋山信友が提示した降伏勧告を受け入れたのである。その条件は、おつやの方自身が信友の妻となり、岩村城を明け渡すというものであった 24 。彼女は、領民と家臣の命を守るために、自らを犠牲にしてこの屈辱的な条件を呑んだ。信長から養子として迎えられた御坊丸は、武田方の人質として甲斐国へと送られた 24 。

このおつやの方の決断は、単なる裏切りとして断じることはできない。それは、援軍の望みも絶たれ、城の陥落と城兵の全滅が目前に迫る中で、為政者として取りうる唯一の選択であった。彼女は、織田家への忠誠よりも、自らが守るべき民の命を優先したのである。この一点において、彼女の行動は、境界に生きた領主の悲壮な覚悟の表れであったと言える。

岩村城の奪還と宗家の滅亡

天正3年(1575年)、長篠の戦いで武田勝頼が大敗を喫すると、東濃における軍事バランスは劇的に変化した 1 。この機を逃さず、信長は嫡男・信忠を総大将とする大軍を派遣し、岩村城の奪還作戦を開始した 1 。

城に籠もる秋山信友とおつやの方は、半年にわたり抵抗を続けたが、兵糧も尽き、ついに降伏する 6 。信忠は降伏後の身の安全を保障したが、この約束は守られなかった。秋山信友とおつやの方は岐阜へと連行され、長良川の河原で逆さ磔という、極めて残忍な方法で処刑された 1 。信長にとって、叔母であるおつやの方の行動は、いかなる理由があろうとも許しがたい裏切りであった。武田方に与した城内の遠山旧臣たちもまた、ことごとく誅殺されたと伝えられる 1 。

ここに、鎌倉時代から続いた遠山氏の宗家、岩村遠山氏の血統は、悲劇的な形で完全に途絶えた。遠山景友から三代、東濃の地を守り続けた一族の物語は、戦国乱世の非情さを示す最も象徴的な一幕として、その終わりを告げたのである。

第四部:滅亡の先へ ― 遠山氏の遺産

岩村遠山氏宗家の滅亡は、遠山一族全体の終わりを意味するものではなかった。むしろそれは、一族の他の分家が、新たな時代の荒波の中で自らの生き残りをかけて苦闘する、新たな物語の始まりであった。特に、苗木遠山氏と明知遠山氏は、宗家の悲劇を乗り越え、近世へとその血脈を繋いでいくことになる。

苗木遠山氏の苦闘と近世大名への道

宗家が武田方についた一方で、苗木城主の遠山友忠とその子・友政は、一貫して織田方として行動し、信長への忠誠を貫いた 9 。しかし、天正10年(1582年)の本能寺の変で信長が横死すると、東濃地方は再び権力の空白地帯と化した。この混乱の中、友忠・友政親子は、信長の同盟者であった徳川家康に接近し、その麾下に入った。

これは、当時、信長の後継者の地位を巡って台頭しつつあった羽柴(豊臣)秀吉と対立する道を選ぶことを意味した。案の定、秀吉方についた美濃金山城主・森長可の猛攻を受け、天正11年(1583年)、苗木遠山氏はついに苗木城を明け渡し、家康の領地である三河国へと亡命を余儀なくされた 9 。

故郷を追われた苗木遠山氏であったが、彼らの家康への忠誠は、やがて報われる時が来る。慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、友政は家康の支援を受け、東軍の一部として東濃へ進軍。西軍に与した旧敵方が守る苗木城を見事に奪還したのである 9 。

この戦功が認められ、戦後、友政は徳川幕府から旧領安堵の上、一万石余の所領を与えられ、ここに苗木藩が立藩した 28 。小藩ながらも、苗木遠山氏は近世大名としてその地位を確立し、以後、一度の転封もなく、明治維新に至るまで12代にわたって苗木領を治め続けた 4 。宗家の滅亡という悲劇を乗り越え、時代の勝者を見極めて味方するという的確な判断が、一族の存続と繁栄をもたらしたのである。

旗本・明知遠山氏の存続と「遠山の金さん」

岩村宗家再興の祖・頼景を輩出した明知遠山氏もまた、激動の時代を生き抜いた。彼らもまた、本能寺の変後の混乱の中で森長可に城を追われ、徳川家康のもとに身を寄せた 19 。関ヶ原の戦いでは、苗木遠山氏と共に東軍として戦功を挙げた。

戦後、明知遠山氏は大名への復帰はならなかったものの、6500石という大身の旗本として取り立てられ、江戸幕府の要職を歴任する家系として存続した 3 。彼らは幕臣として、新たな時代における支配階級の一員となったのである 30 。

そして、この旗本・明知遠山氏の分家から、後世、日本の大衆文化史にその名を刻む人物が生まれる。江戸町奉行として活躍し、桜吹雪の彫り物で知られる「遠山の金さん」こと、遠山左衛門尉景元である 3 。戦国の世を生き抜いた東濃の武士の血脈は、江戸の泰平の世において、最も有名な名奉行の一人として、庶民の記憶の中に生き続けることになったのである。

この岩村、苗木、明知という遠山氏の三つの主要な家の運命は、戦国時代から江戸時代への移行期における生存戦略の本質を鮮やかに示している。岩村宗家は、織田と武田という二大勢力の狭間で身動きが取れなくなり、滅亡した。一方で、苗木と明知の分家は、信長の死後、いち早く新たな時代の覇者となる徳川家康に与するという明確な選択を行った。その選択こそが、一方は大名として、もう一方は旗本として、一族の名を近世、そして近代へと繋ぐことを可能にした、まさに存亡の分岐点であった。

結論:遠山氏が戦国史に刻んだもの

本稿で詳述してきた遠山氏、特に遠山景友とその子孫たちの物語は、戦国時代という巨大な転換期を生きた、一地方豪族の宿命と戦略、そして悲劇と再生の軌跡を凝縮している。

遠山景友の歴史的役割の再評価

遠山景友自身は、その具体的な治績を伝える史料に乏しい、いわば「歴史の狭間」にいる人物である。しかし、彼の存在なくして、その後の岩村遠山氏の劇的な物語は始まらない。彼は、分家から出て宗家を再興した父・頼景の事業を継承し、一族が周辺大国の草刈り場となる前の最後の安定期を築いた。彼の治世は、後に織田と武田の政略の舞台となる岩村遠山氏の、いわば最後の平穏な時代であった。彼の功績は、彼自身の行動記録ではなく、彼が次代へと繋いだ一族そのものが、戦国史における「境界大名」の典型的な運命を辿ったという、その歴史の起点にこそ見出されるべきである。

境界大名の宿命と戦略的価値

遠山一族の歴史は、大国の国境地帯に位置する中小勢力が、いかに過酷な運命を強いられたかを雄弁に物語っている。彼らの領地は、尾張・美濃と信濃を結ぶ戦略的な要衝であり、その支配権は常に周辺大名の標的となった。彼らの忠誠は、大名間の外交を左右する駒として利用された。信長が張り巡らせた複雑な婚姻の網は、一族の安全を保障するどころか、最終的には宗家を雁字搦めにし、逃れられない悲劇へと導く罠となった。遠山氏の物語は、戦略的価値が高いことと、自らの運命を自らで決めることができないという、境界大名の持つ根本的な矛盾と悲哀を象徴している。

滅亡と存続の分岐点

しかし、遠山氏の物語は単なる悲劇では終わらない。宗家である岩村遠山氏の壮絶な滅亡は、確かに一つの時代の終わりを告げるものであった。だが同時に、分家である苗木遠山氏と明知遠山氏が、その後の混乱を乗り越え、新たな支配者である徳川家康に与することで近世まで生き延びた事実は、戦国武士の驚くべき強靭さと適応能力を示している。

彼らは、旧主・織田家への義理や過去のしがらみに囚われることなく、時代の流れを冷静に見極め、自らの一族が生き残るために最も合理的な選択を行った。その結果、一方は小藩の大名として、もう一方は幕府の旗本として、鎌倉時代から続く遠山氏の名跡を未来へと繋ぐことに成功した。滅びゆく者と、生き残る者。その運命を分けたのは、地政学的な不運と、時代の変化に対応する戦略的な決断力であった。遠山景友から始まった岩村遠山氏の最後の数十年は、戦国乱世の非情さと、そこに生きる人々のしたたかな生命力の双方を、後世に強く印象付ける事例として、歴史に刻まれている。

引用文献

- 岩村遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 遠山景前 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E5%89%8D

- 恵那市岩村町あたりに土着化した加藤遠山氏は http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/tooyama1.htm

- 苗木城の歴史と遠山氏 https://www.mlit.go.jp/tagengo-db/common/001781562.pdf

- 飯羽間遠山氏とは? 意味をやさしく解説 - サードペディア百科事典 https://pedia.3rd-in.co.jp/wiki/%E9%A3%AF%E7%BE%BD%E9%96%93%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 武家家伝_岩村遠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/toyama_k.html

- 岩村城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/iwamura.j/iwamura.j.html

- 武家家伝_武蔵遠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/ed_toyam.html

- 【戦国時代の境界大名】遠山氏――宗家は滅亡後、残された一族による戦いの結末は? - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/20/180000

- 斎藤道三|国史大辞典・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1169

- 斎藤道三 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89

- 斎藤利良 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E5%88%A9%E8%89%AF

- 遠山景任とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E4%BB%BB

- 【資料紹介94】通字(とおりじ) 大名友政から友禄まで/中津川市 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/t/archives/materials/33441.html

- 遠山景任 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E4%BB%BB

- 遠山景任 Tooyama Kageto - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/tooyama-kageto

- 苗木城 https://ss-yawa.sakura.ne.jp/menew/zenkoku/shiseki/chubu/naegi.j/naegi.j.html

- 苗木城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.naegi.htm

- 遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 遠山一族と織田信長・生駒利豊(五代目)について http://www.ikoma-yashiki.com/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%A8%E7%B9%94%E7%94%B0%E4%BF%A1%E9%95%B7%E3%83%BB%E7%94%9F%E9%A7%92%E5%88%A9%E8%B1%8A%EF%BC%88%E4%BA%94%E4%BB%A3%E7%9B%AE%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84/

- 【資料紹介4】「江」と苗木遠山氏の縁戚 - 中津川市 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/t/archives/materials/1634.html

- 遠山直廉 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E7%9B%B4%E5%BB%89

- 【資料紹介】遠山左近助へ宛てた信玄書状 - 中津川市 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/t/archives/materials/1613.html

- 岩村城の戦い古戦場:岐阜県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/iwamurajo/

- 下街道(番外㊷)‥岩村城跡、岩村遠山氏・女城主・八幡神社跡・菱櫓跡 | houzanの気ままな人生3 https://ameblo.jp/houzan3/entry-12811292179.html

- 東濃の戦国城主たち http://tonosengoku.g1.xrea.com/indexfile/human/human.html

- 【苗木遠山氏と信長】 - ADEAC https://adeac.jp/nakatsugawa-city/text-list/d100010/ht010050

- 苗木遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%97%E6%9C%A8%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 史料館資料・苗木城跡紹介 - 中津川市 https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/museum/t/archives/index.html

- 明知遠山氏 - まいまいあけち https://maimaiakechi.com/akechi_archive/%E6%98%8E%E7%9F%A5%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F/

- 明知遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%A5%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F