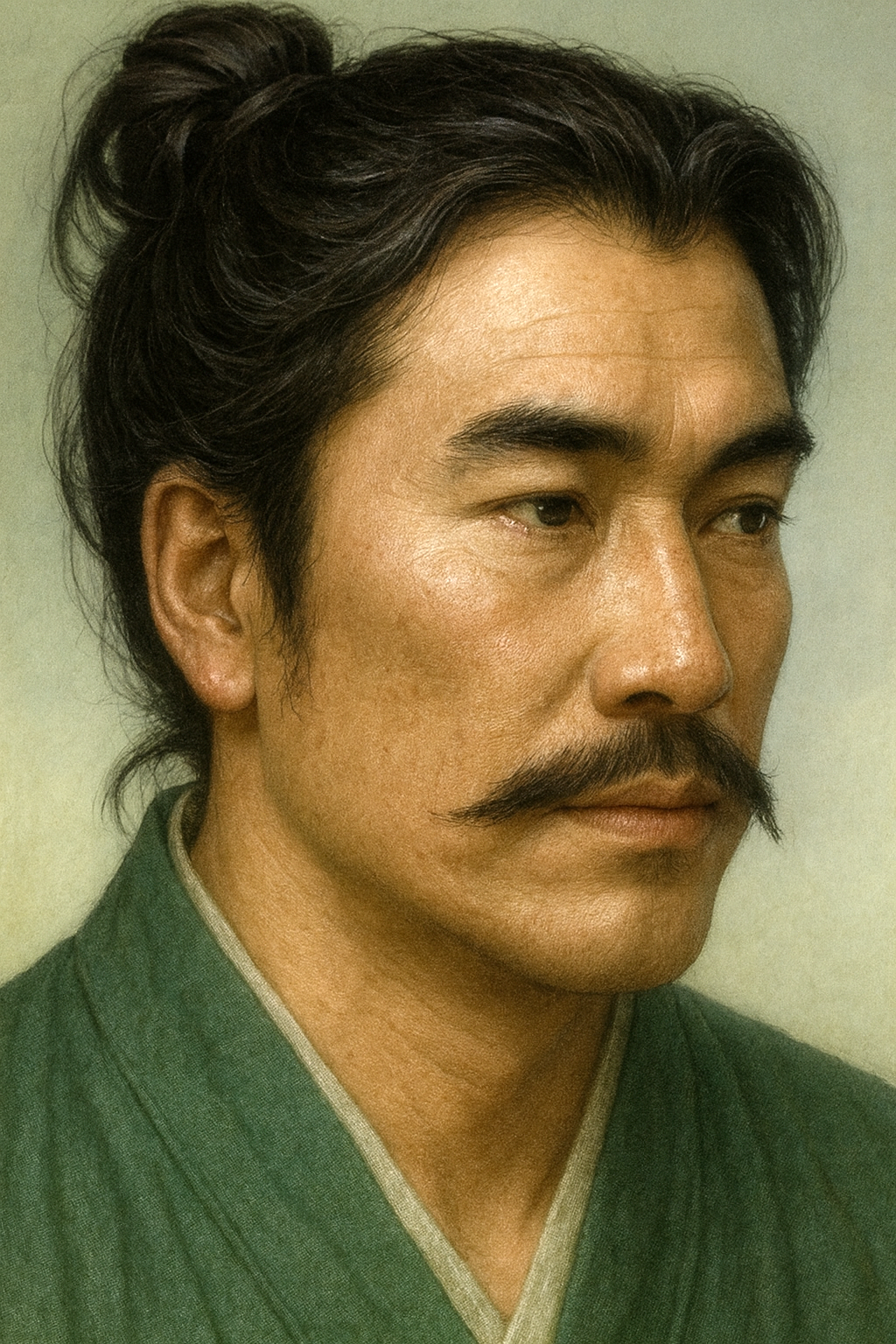

遠山頼景

遠山頼景は、明知遠山氏から岩村遠山氏の養子となり、断絶の危機にあった宗家を再興した。永正5年(1508年)に八幡神社を造営し、不安定な美濃国で巧みな外交手腕を発揮し、領国の安定に尽力した。

戦国期東美濃の領主、遠山頼景の実像 ― 史料から読み解くその生涯と時代 ―

序章:遠山頼景とは何者か

美濃国人・遠山頼景への視座

日本の戦国時代、美濃国東部(東美濃)にその勢力を張った豪族、遠山氏。その一族の歴史において、岩村城主として永正五年(1508年)に城内の八幡神社を改築した人物として、遠山頼景の名が記録に残されています。この事績は、彼が単なる地方領主の一人ではなく、東美濃の政治的・宗教的中心地であった岩村の統治に深く関与した重要な人物であったことを示唆しています。

遠山氏と聞くと、江戸時代の町奉行として名高い遠山景元(金四郎)を想起する向きも多いかもしれません 1 。しかし、本報告書が対象とする遠山頼景は、それより約300年前に生きた戦国時代の武将です。また、同時代に関東の後北条氏に仕えた遠山氏も存在しますが 3 、本稿の頼景は美濃国を本拠とした一族であり、これらの人物とは明確に区別される必要があります。

遠山頼景の生涯は、全国的な知名度こそ低いものの、戦国時代の地方領主の実像を解き明かす上で、極めて興味深い事例を提供してくれます。彼の人生は、一族の宗家が断絶の危機に瀕した際に、分家からその名跡を継承し、動乱の時代の中で領国の安定を図るという、まさに「宗家の再興者」としての側面と、「動乱期の地域領主」としての側面を持っていました。

本報告書の目的と構成

本報告書は、現存する数少ない一次史料である棟札の記録や、『岩村町史』をはじめとする信頼性の高い二次史料を総合的に分析し、遠山頼景という人物の生涯と、彼が生きた時代の歴史的背景を徹底的に掘り下げ、その実像を立体的に再構築することを目的とします。

そのために、まず第一章では、遠山頼景が属した遠山一族の起源と、東美濃における勢力構造について概観します。続く第二章では、頼景が歴史の表舞台に登場する直接的な背景となった、美濃守護・土岐氏の内部抗争と、それに伴う岩村遠山氏の危機について詳述します。第三章では、本報告書の中心主題である岩村城主・遠山頼景の統治、特に八幡神社造営の歴史的意義と、当時の外交戦略について深く考察します。そして第四章では、頼景の死後、彼が再興した岩村遠山氏がたどった運命を追い、戦国大名の勢力争いの渦中で終焉を迎えるまでを描きます。最後に結論として、これらの分析を通じて明らかになった遠山頼景の歴史的評価を提示します。

第一章:東美濃の雄、遠山氏の系譜

遠山頼景の歴史的役割を理解するためには、まず彼が属した遠山一族の出自と、東美濃地域におけるその特異な勢力構造を把握することが不可欠です。

一族の祖・加藤景廉と遠山荘

遠山氏の祖は、鎌倉幕府の創設に功のあった御家人、加藤景廉に遡ります 5 。景廉は藤原利仁の流れを汲む武士であり、源頼朝の挙兵に早くから参画し、源平合戦や奥州合戦で武功を挙げました 6 。その功績により、景廉は美濃国恵那郡の広大な荘園であった「遠山荘」の地頭職を与えられました。これが、一族と東美濃の地の結びつきの始まりです 7 。

その後、景廉の嫡男であった景朝が、父から地頭職を継承し、本拠地の地名にちなんで初めて「遠山」の姓を名乗りました 7 。景朝は岩村の地に城館を構え、在地領主としての遠山氏の歴史をスタートさせたと伝えられています 6 。以来、遠山氏は鎌倉、室町時代を通じて東美濃に根を張り、この地域を代表する名族へと成長していきました。

岩村を宗家とする「遠山七頭」の成立と展開

景朝の子孫は代を重ねる中で恵那郡各地に分かれ、それぞれが城砦を構えて勢力を扶植していきました。戦国時代に入る頃には、これらの分家は「遠山七頭(七遠山)」と総称されるようになります 5 。具体的には、宗家である岩村城の岩村遠山氏を中心に、苗木、明知、飯羽間、串原、明照、安岐(阿木)の各遠山氏が、緩やかな一族連合体を形成していました 12 。

中でも、宗家の岩村遠山氏、そして木曽川流域の交通を抑える苗木遠山氏、三河・尾張方面への要衝に位置する明知遠山氏は特に有力であり、「遠山三頭」とも呼ばれました 2 。

この「遠山七頭」という存在形態は、遠山氏の勢力構造の特質を端的に示しています。それは、単一の強力な権力者が一族全体を支配する中央集権的な体制ではなく、あくまで岩村の宗家を盟主と仰ぐ、独立性の高い分家連合体であったという点です。この構造は、外部勢力に対しては一族が結束して対抗する強みを持つ一方で、内部では各家の利害が必ずしも一致しないという脆弱性もはらんでいました。しかし、この柔軟な構造こそが、後に宗家である岩村遠山氏が断絶という危機に瀕した際、有力な分家であった明知遠山氏から頼景を養子に迎え、宗家を再興させるという事態を可能にした歴史的土壌であったと考えることができます。

第二章:頼景登場の背景 ― 永正期美濃国の動乱

遠山頼景が岩村城主として歴史の表舞台に登場する永正年間(1504年~1521年)、美濃国は守護・土岐氏の権威が失墜し、深刻な内乱の時代に突入していました。この混乱が、遠山氏の宗家に大きな影響を及ぼし、頼景の登場を促す直接的な原因となります。

守護・土岐氏の権威失墜と内紛の激化

室町時代を通じて美濃守護職を世襲してきた土岐氏ですが、15世紀末の船田合戦(1495年)を境にその統制力は著しく低下していました 13 。そして永正年間、その内紛は決定的な段階を迎えます。

当時の美濃守護であった土岐政房が、嫡男の頼武ではなく次男の頼芸を後継者にしようとしたことから、兄弟間での熾烈な家督争いが勃発しました 14 。この争いは「美濃永正の乱」とも呼ばれ、守護代の斎藤氏やその家臣である長井氏といった有力家臣団をも巻き込み、美濃国を二分する大規模な内乱へと発展します 13 。永正十四年(1517年)には頼武派が勝利しますが、翌年には頼芸派が巻き返し、頼武を越前へ追放する 17 など、一進一退の攻防が続きました。政房が永正十六年(1519年)に死去した後も混乱は収まらず、頼武が越前の朝倉氏の支援を得て一時的に守護の座に就くものの、国内の対立は解消されませんでした 19 。

このような守護家の機能不全は、遠山氏のような国人領主たちに大きな影響を与えました。彼らは自領の安泰を図るため、内乱の当事者である土岐氏のいずれかの派閥に与するか、あるいは中立を保ちつつ自立性を高めるかという、困難な政治的選択を迫られることになったのです。

岩村遠山氏の断絶と、明知遠山氏からの入嗣

美濃国全体が揺れ動く中、遠山一族の宗家である岩村遠山氏に重大な事態が生じます。この時期、岩村遠山氏は当主が不在となり、一時的に家系が 断絶 するという危機を迎えました 21 。その直接的な原因を記した史料は現存しませんが、船田合戦やそれに続く土岐氏の内紛といった、先行する争乱に巻き込まれた結果、当主を失った可能性が極めて高いと考えられます。

宗家の断絶は、遠山一族全体の求心力の低下に繋がりかねない一大事でした。この危機を乗り越えるため、一族内で協議が持たれた結果、有力な分家であった明知遠山氏から 遠山頼景 が養子として迎えられ、岩村城に入り、断絶した宗家を継承することになりました 21 。これは、頼景の生涯における最初の、そして最も重要な転機であり、彼が東美濃の歴史において特筆されるべき存在となった所以です。

二人の「遠山頼景」 ― 歴史的混同の回避

ここで、専門的な歴史分析を行う上で、極めて重要な事実を指摘しておく必要があります。史料を精査すると、本報告書の主題である16世紀初頭の頼景とは別に、それより約120年前の南北朝時代末期、元中七年/明徳元年(1390年)にも、同じく**明知遠山氏から岩村遠山氏の養子となり、惣領職を継いだ「遠山頼景」**という同名の人物が存在したことが確認できるのです 21 。

この14世紀末の頼景は、明知遠山氏の遠山景房の子で、岩村遠山氏の持景の養子となり、室町幕府将軍・足利義満から遠山荘地頭職を安堵されています 21 。これは単なる偶然の一致ではなく、遠山一族の歴史において、宗家である岩村遠山氏が危機に陥った際に、有力分家である明知遠山氏がそれを救うという役割を過去にも担っていたことを示す重要な先例です。

したがって、16世紀の頼景による宗家継承は、突発的な出来事ではなく、一族の歴史的文脈の中に深く根差したものであったと理解することができます。本報告書では、この二人の「遠山頼景」を明確に区別し、14世紀末の人物を先例として踏まえつつ、16世紀に活躍した頼景の実像に迫ります。

第三章:岩村城主・遠山頼景の統治

分家である明知遠山氏から入り、動乱の時代に宗家・岩村遠山氏を継承した頼景は、城主としてどのような統治を行ったのでしょうか。残された史料は多くありませんが、その数少ない記録から、彼の巧みな政治手腕を垣間見ることができます。

永正五年(1508年)八幡神社造営の歴史的意義

遠山頼景の具体的かつ最も確実な事績として、永正五年(1508年)に岩村城内にあった八幡神社を造営(あるいは大規模な改築)したことが挙げられます。この事実は、現在に伝わる棟札によって証明されています 6 。

この棟札には「 奉造立八幡宮 大壇那藤原頼景 願主敬白 永正五戊辰年十一月廿八日 」と記されており、頼景が藤原氏の末裔を自認し、大檀那(主要な寄進者)としてこの事業を主導したことがわかります 22 。この棟札は、頼景という人物の存在とその活動年代を確定する一級の一次史料であると同時に、現存する岩村城の存在を示す最古の遺物としても、極めて高い歴史的価値を持っています 25 。

この神社造営は、単なる宗教的な信仰心の発露に留まるものではありませんでした。むしろ、高度に計算された政治的意図を含む戦略的な行動であったと解釈することができます。その背景には、頼景が置かれていた特有の立場があります。

第一に、彼は分家から宗家を継いだ「新しい当主」でした。家臣団や領民、そして一族の諸分家に対して、自らの権威と統治の正統性を明確に示す必要がありました。

第二に、当時の美濃国は、前述の通り守護・土岐氏の内乱によって権力の中心が揺らぎ、事実上の権力空白が生じていました。

このような状況下で、領国の鎮守である八幡神社を盛大に造営することは、複数の政治的メッセージを発信する絶好の機会でした。それは、

- 権威の誇示と正統性のアピール :不安定な情勢の中で、自らが領国を安定して統治する能力と意志を持つ、正統な領主であることを内外に宣言する。

- 領内求心力の強化 :神社という領民全体の精神的支柱を再建することで、領民や家臣団の結束を促し、自らへの求心力を高める。

- 周辺勢力への牽制 :美濃国内の他の国人領主や、隣接する信濃、三河の勢力に対し、岩村遠山氏の健在と、頼景の確固たる支配体制を見せつける。

このように、永正五年の八幡神社造営は、頼景が自らの支配基盤を盤石なものとするために行った、極めて戦略的な政治的デモンストレーションであったと評価することができるのです。

土岐氏内乱下における領国経営と外交戦略

頼景の治世は、土岐頼武派と頼芸派の抗争が最も激しかった時代と完全に重なります。彼がこの内乱に具体的にどう対処したかを直接示す史料はありませんが、彼が置かれた状況と、その後の結果から、その巧みな立ち回りを推察することが可能です。

東美濃の有力国人として、頼景はどちらかの派閥に与して戦乱に身を投じるか、あるいは両派と巧みに距離を保ちつつ中立を維持し、自領の安泰を最優先するかという、難しい選択を迫られたはずです。最終的に、彼が大きな戦禍を被ることなく、無事に家督を息子の景友に継承させることができたという事実 21 は、彼がこの危機を巧みな政治判断と外交手腕で乗り切ったことを物語っています。

さらに、彼の外交的視野が美濃国内に留まっていなかった可能性を示唆する記録も存在します。『三河風土記』には、八幡神社を造営したのと同じ永正五年(1508年)、三河国で今川氏と松平氏が争った岩津城の戦いにおいて、遠山氏が松平長親に援軍を送ったと記されています 22 。この記録では援軍を送った人物を「景前」としていますが、年代的に景前はまだ生まれていないか幼少であったため、これは当時の当主であった頼景の事績である可能性が高いと推測されます。もしこれが事実であれば、頼景は美濃国内の動向だけでなく、隣国である三河の今川氏・松平氏、さらにはその背後にいる尾張の織田氏といった大国の力関係までも見据え、自領の安全保障のために広域的な外交を展開していた、先見性のある領主であったことを示唆しています。

第四章:頼景の死と岩村遠山氏の遺産

遠山頼景が築いた安定の時代は、しかし永続しませんでした。彼の子孫たちは、戦国時代のより大きな動乱の渦に巻き込まれ、頼景が再興した宗家は悲劇的な終焉を迎えることになります。

後継者たちへの継承

遠山頼景の没年を記す正確な史料はありませんが、いくつかの系図史料から、彼の死後、岩村遠山氏の家督は息子の 景友 、そして孫の 景前 、曾孫の 景任 へと、順調に継承されていったことが確認できます 21 。この安定した家督継承は、頼景が内乱の時代にあって、強固な統治基盤を築き上げたことの証左と言えるでしょう。

|

表1:岩村遠山氏の系譜(遠山頼景以降) |

|

当主 |

|

遠山頼景 |

|

遠山景友 |

|

遠山景前 |

|

遠山景任 |

|

おつやの方 |

|

御坊丸(織田勝長) |

この系譜が示すように、頼景が再興した血脈は、景任の代まで約半世紀にわたって岩村城主の地位を維持しました。しかし、景任の時代には、もはや一国人領主の才覚だけでは抗うことのできない、巨大な権力闘争の波が東美濃に押し寄せていました。

戦国乱世の奔流と岩村遠山氏の終焉

景前の代になると、西からは尾張を統一した織田信長、東からは信濃を平定した甲斐の武田信玄という、二大戦国大名の勢力が東美濃で直接衝突するようになります 11 。岩村遠山氏は、この二大勢力の狭間に置かれ、生き残りをかけた綱渡りのような外交を強いられました。

最後の当主となった遠山景任は、織田信長の叔母であるおつやの方を正室に迎えることで織田氏との関係を強化しつつも、地理的な近さから武田氏にも従属するという、両属の状態にありました 8 。しかし元亀三年(1572年)、武田信玄による西上作戦が開始されると、その一環として武田氏の重臣・秋山信友(虎繁)が岩村城に侵攻します。この戦いの最中に城主・景任が病没し、跡継ぎもいなかったため、城の命運は女城主となったおつやの方の双肩にかかりました 11 。

信長の援軍も間に合わず、籠城の末、おつやの方は城兵と領民の命を救うことを条件に、秋山信友と婚姻し、城を開け渡すという苦渋の決断を下します 6 。これにより、頼景が再興した岩村城は武田氏の手に落ち、養子の御坊丸は人質として甲斐へ送られました 8 。

この事態に激怒した織田信長は、天正三年(1575年)の長篠の戦いで武田氏を破ると、すぐさま嫡男・信忠を総大将とする大軍を派遣し、岩村城を奪還させます。この時、おつやの方と秋山信友は捕らえられて処刑され、武田方に与した遠山氏の一族郎党もことごとく討ち死にしました 12 。ここに、鎌倉時代から続いた名族・岩村遠山氏は、事実上滅亡したのです。

遠山頼景の功績は、あくまで「国人領主」という中世的な権力の枠組みの中での成功でした。彼が再興した宗家は、その子孫の代で、より強大な「戦国大名」による中央集権的な権力闘争という、時代の大きな潮流に抗しきれず呑み込まれていきました。頼景が築いた遺産は、次世代で瓦解しましたが、彼の生涯は戦国時代における地域権力の栄光と、その歴史的限界を象徴する好例として、後世に多くのことを示唆しています。

|

表2:遠山頼景 関連年表 |

|

西暦 |

|

1495年 |

|

1504年 |

|

1508年 |

|

1517年 |

|

1519年 |

|

(没年不詳) |

|

1556年 |

|

1572年 |

|

1575年 |

結論:遠山頼景の歴史的評価

本報告書で行ってきた多角的な分析を総括し、戦国時代の美濃国人・遠山頼景の歴史的評価を以下に結論づけます。

宗家再興者としての役割

遠山頼景が歴史上果たした最も重要な役割は、美濃国内の動乱期に断絶の危機に瀕した遠山一族の宗家・岩村遠山氏を、分家である明知遠山氏から入って再興し、その命脈を次世代へと繋いだ「 中興の祖 」であった点にあります。彼のこの功績がなければ、名族・岩村遠山氏の歴史は、戦国時代の激流に呑み込まれるより遥か以前に、その幕を閉じていた可能性が高いと言えます。彼の存在は、一族の存亡をかけた危機管理と、それを可能にした遠山氏の柔軟な一族連合体という構造を象徴しています。

戦国乱世の狭間で生きた地域領主の実像

同時に、遠山頼景は単なる血脈の継承者ではありませんでした。彼の統治、特に永正五年の八幡神社造営という行為は、単なる宗教的事業に留まらず、自らの統治の正統性を内外に誇示し、領内の求心力を高めるための高度な政治的パフォーマンスでした。また、隣国三河の動向にまで目を配ったとされる外交戦略は、彼が時代の変化を敏感に読み解き、自領の安泰を確保しようとした、戦略的な思考を持つ領主であったことを示しています。

彼の生涯は、全国的な知名度こそないものの、戦国時代という巨大な変革期において、中央の大きな権力闘争の狭間で、必死に自立と存続を模索した数多の国人領主たちの生き様を、鮮やかに映し出す貴重な歴史的ケーススタディであると言えるでしょう。遠山頼景の研究は、戦国史を大名たちの物語としてだけでなく、地域社会に根差した多様なプレイヤーたちの視点から複眼的に捉え直すことの重要性を、我々に教えてくれます。

引用文献

- 遠山景元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E5%85%83

- 苔むした墓石に歴史のドラマが刻まれている | Visit Deep JAPAN−KEINAN SPOT 恵南文化遺産 https://keinanspot.jp/story/%E8%8B%94%E3%82%80%E3%81%97%E3%81%9F%E5%A2%93%E7%9F%B3%E3%81%AB%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AE%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%81%8C%E5%88%BB%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B/

- 【港区域の戦国領主たち】 - ADEAC https://adeac.jp/minato-city/text-list/d110120/ht000970

- 遠山直景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E7%9B%B4%E6%99%AF

- 遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 岩村城(別名:霧ヶ城) - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/iwamura/siro.html

- 遠山景朝(遠山景朝と城一覧)/ホームメイト - 刀剣ワールド 城 https://www.homemate-research-castle.com/useful/10495_castle/busyo/73/

- 遠山景任 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E4%BB%BB

- 遠山景朝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E6%9C%9D

- 遠山景朝(とおやま かげとも)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E6%9C%9D-1093951

- 【戦国時代の境界大名】遠山氏――宗家は滅亡後、残された一族による戦いの結末は? - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2021/01/20/180000

- 武家家伝_岩村遠山氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/toyama_k.html

- 船田合戦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E7%94%B0%E5%90%88%E6%88%A6

- 「土岐頼芸」美濃守護の座を掴むも、配下斎藤道三の手で追放される | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/800

- 土岐頼芸の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/65279/

- 戦国大名25C 美濃土岐家Ⅲ 土岐頼芸と頼武の内紛、長井規秀(斎藤道三)の活躍【研究者と学ぶ日本史】 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yM_H3bHBeg4

- 土岐頼芸の武将年表/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/68325/

- 道三の下剋上① - よしもと新聞舗:岐阜県瑞穂市情報お届けサイト http://www.yoshimoto-shinbun.com/history/%E9%81%93%E4%B8%89%E3%81%AE%E4%B8%8B%E5%89%8B%E4%B8%8A%E2%91%A0/

- 土岐政房 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%B2%90%E6%94%BF%E6%88%BF

- 斎藤道三は二人いた!親子で成した新説「国盗り物語」 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/75390/

- 岩村遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 遠山氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 明知遠山氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%A5%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%B0%8F

- 八幡神社棟札[はちまんじんじゃむなふだ] - 岐阜県公式ホームページ(文化伝承課) http://www.pref.gifu.lg.jp/page/6567.html

- 岩村城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%9D%91%E5%9F%8E

- 岩村城(岐阜県恵那市)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/4716

- 遠山景前とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%81%A0%E5%B1%B1%E6%99%AF%E5%89%8D

- 日本の城史にも例を見ない700年間におよぶ歴史をもつ名城「岩村城」【岐阜県恵那市】 https://www.rekishijin.com/22713

- 岩村城の女城主 - 岩村町観光協会 https://iwamura.jp/castlelord