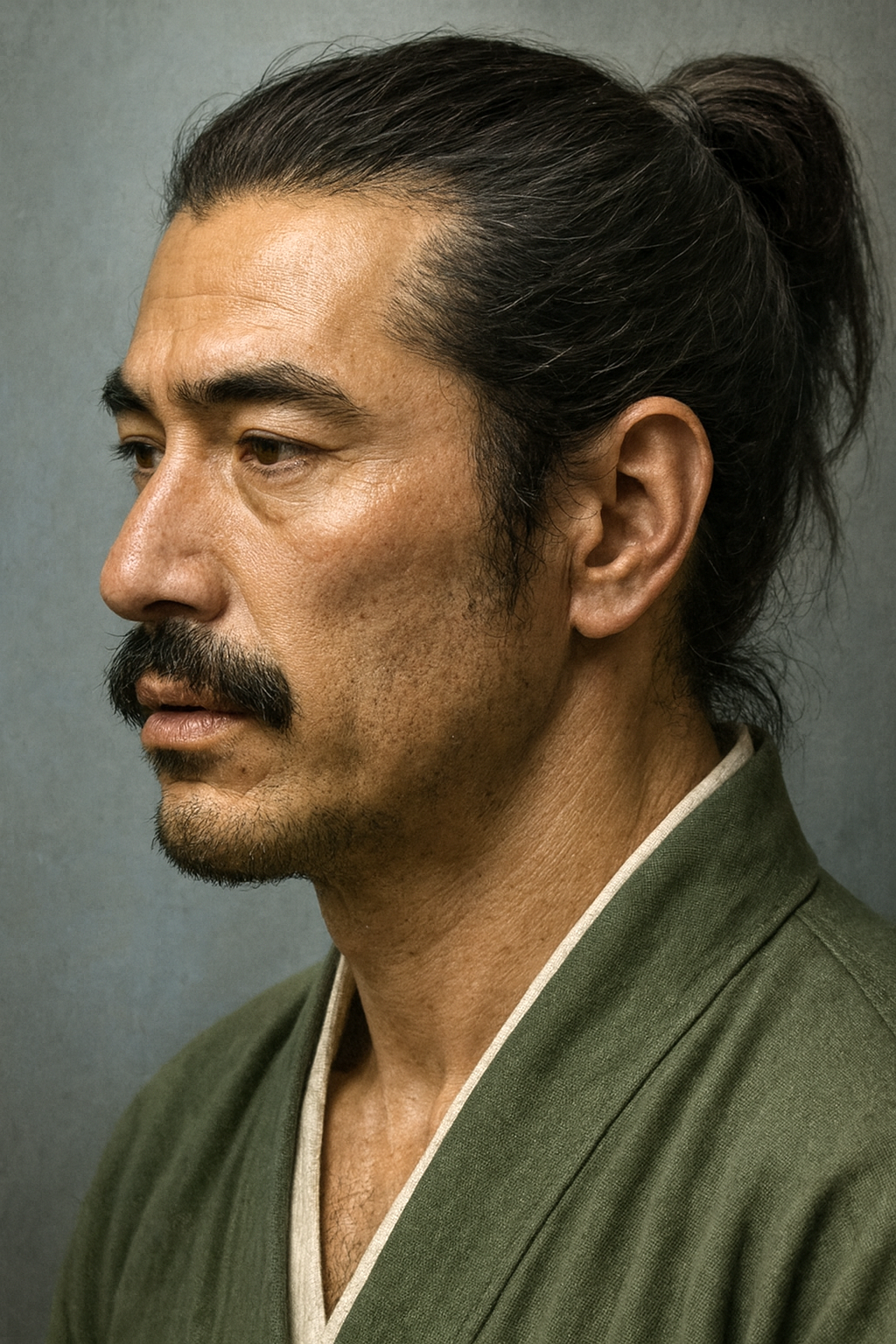

那須資親

那須資親は上那須家当主。実子誕生で養子資永と対立、永正の乱の政治的対立も絡み、資永と実子資久が共倒れし上那須家は滅亡。その死は那須氏統一の契機となった悲劇の人物。

戦国期下野の動乱:那須資親の生涯と上那須家滅亡の真相

序章:那須氏分裂の系譜 ― 上那須家当主・那須資親の登場

日本の戦国時代、下野国(現在の栃木県)北部に勢力を張った那須氏は、源平合戦における那須与一の活躍でその名を馳せた名門武家です。鎌倉幕府の御家人として重きをなした後、室町時代には関東地方の有力大名家である「関東八屋形」の一つに数えられるほどの権勢を誇りました 1 。しかし、その栄光の裏で、一族は深刻な内部対立の病に蝕まれていました。本報告書の主題である那須資親(なす すけちか)の生涯を理解するためには、まず彼が家督を継いだ時点で那須氏が置かれていた、この分裂と対立という歴史的背景を深く掘り下げる必要があります。

那須氏の分裂と衰退

那須氏の勢力に陰りが見え始めたのは、15世紀前半のことです。この時期、那須氏は宗家である 上那須家 と、その庶流である 下那須家 の二つに分裂し、一世紀近くにわたって互いに勢力を削ぎ合うという、消耗的な内紛状態に陥りました 1 。一説には、その兆候はさらに遡り、14世紀後半の南北朝時代には既に見られたとも指摘されています 1 。

この分裂は、単なる一族内の主導権争いに留まりませんでした。両家はそれぞれ外部の有力な政治勢力を後ろ盾とすることで、対立をより深刻化させていったのです。上那須家は京都の室町幕府を、一方の下那須家は関東の鎌倉公方(後の古河公方)を頼みとし、中央の政治対立の代理戦争さながらに抗争を繰り返しました 1 。この絶え間ない内紛は、那須氏全体の国力を著しく疲弊させ、周辺の宇都宮氏や佐竹氏といった勢力に付け入る隙を与える結果となりました。

上那須家と下那須家の相違点

分裂した両家は、それぞれ独自の拠点を構え、当主の通称や官位にも特徴が見られました。

- 拠点 : 上那須家は那須郡北部の福原城(現在の大田原市)を本拠とし 2 、下那須家は南部の烏山城(現在の那須烏山市)を拠点としました 4 。地理的にも南北に分かれて対峙する形勢でした。

- 通称と官位 : 当主の通称として、上那須家は宗家としての格を示す「太郎」を、下那須家は「五郎」を名乗ることが多くありました 4 。また、受領名(官位)においても、上那須家は「大膳大夫」を 1 、下那須家は「越後守」を名乗る傾向があり 1 、両家の分立が明確な形で示されていました。

那須資親の登場

本報告書の主人公である 那須資親 は、この分裂した上那須家の15代当主にあたる人物です。那須氏13代当主・那須氏資(うじすけ)の子として生まれ 6 、上那須家の慣例に倣い「大膳大夫」の官位を称しました 1 。彼が家督を継承したのは、一族が分裂してから約一世紀が経過した、極めて不安定な政治的土壌の上でした。

那須資親が後に引き起こす家督相続問題は、単なる一個人の判断ミスや家族内の不和として矮小化して捉えるべきではありません。その悲劇の根源には、彼が当主となる以前から深く根を張っていた、上那須家と下那須家という二つの権力構造の対立がありました。既に可燃性のガスが充満した部屋に、資親が火種を投じたも同然の状況だったのです。彼の決断が悲劇の直接的な引き金であったことは紛れもない事実ですが、その悲劇を避けがたいものにしたのは、彼が家督を継いだ時点で既に存在していた「分裂」という構造的な問題そのものであったと言えるでしょう。

第一章:後継者問題の勃興 ― 婿養子・資永の招聘と政治的背景

上那須家の当主となった那須資親でしたが、彼の前には家の存続を揺るがしかねない重大な問題が横たわっていました。それは、跡を継ぐべき男子に恵まれなかったことです。戦国時代の武家にとって、後継者の不在は一族の断絶に直結する死活問題であり、資親はこの課題を解決するため、大胆な婚姻政策と養子縁組に乗り出します。

後継者不在と養子縁組

資親は、自らの血を引く男子がいないという状況を打開するため、外部からの養子招聘を決断します 8 。彼が白羽の矢を立てたのは、北方に隣接する陸奥国白河の戦国大名、

白河結城政朝 (しらかわゆうき まさとも、義永とも)の次男でした。この青年を婿養子として迎え入れ、 那須資永 (なす すけなが)と名乗らせたのです 7 。

この養子縁組は、単に血縁を繋ぐだけのものではありませんでした。資親は自らの次女を資永に娶らせ、上那須家の次期当主の証である「那須太郎」の通称を名乗らせることで、彼を正式な後継者として内外に示しました 10 。この縁組の背景には、資永の曽祖父にあたる白河氏朝が那須一族の出身であったという縁も存在したとされ、全く無関係な家からの養子ではなかったことが窺えます 10 。

張り巡らされた婚姻政策

資親の外交戦略は、資永の招聘だけに留まりませんでした。彼は、当時下野国で最大の勢力を誇っていた宇都宮家の当主、 宇都宮成綱 (うつのみや しげつな)に長女を嫁がせていました 7 。これにより、資親は北の白河結城氏、そして西の宇都宮氏という、下野国周辺における二大勢力と強力な姻戚関係を築き上げたのです。

この婚姻政策は、極めて戦略的な意図を持っていたと考えられます。上那須家は常に、南に位置する下那須家からの脅威に晒されていました。単独でこれに対抗するには限界があるため、強力な同盟相手が不可欠でした。北の白河結城氏から後継者を迎え、西の雄である宇都宮氏と縁戚関係を結ぶことで、自領を挟む形で強力な同盟網を構築し、下那須家に対する強力な牽制とすることができたのです。資親は、後継者不在という守りの課題を、周辺勢力を巻き込んだ攻めの外交戦略へと転化させ、上那須家の政治的地位を安定させようと図ったのでした。

この複雑な人間関係と政治的立場を理解するために、以下の表に主要人物の関係を整理します。

表1:那須資親を巡る主要人物関係図

|

人物名 |

立場・関係性 |

永正の乱における支持勢力 |

典拠 |

|

那須資親 |

上那須家当主 |

足利高基 方 (宇都宮成綱に同調) |

7 |

|

那須氏資 |

資親の父 |

- |

7 |

|

那須資永 |

資親の婿養子、白河結城政朝の次男 |

足利政氏 方 (実家に同調) |

7 |

|

山田資久 |

資親の実子 |

- |

2 |

|

宇都宮成綱 |

資親の長女の婿、宇都宮家当主 |

足利高基 方 |

7 |

|

白河結城政朝 |

資永の実父、白河結城氏当主 |

足利政氏 方 |

10 |

この表が示すように、資親の築いた同盟網は、やがて関東全域を巻き込む巨大な政争の渦の中で、皮肉にも彼自身を苦しめる要因となっていくのです。

第二章:亀裂 ― 実子・資久の誕生と永正の乱の奔流

養子・資永を迎え、周辺勢力との同盟網を構築したことで、上那須家の将来は一応の安定を見るかに思われました。しかし、その平穏は長くは続きませんでした。永正年間に入ると、二つの大きな出来事が上那須家を揺るがし、資親と資永の関係に修復不可能な亀裂を生じさせます。一つは資親自身の家庭内で起こった内的な変化、もう一つは関東全土を巻き込んだ外的な政治動乱でした。この二つの要因が共鳴し合うことで、事態は破局へと突き進んでいきます。

待望の実子誕生

永正6年(1509年)頃、資永を養子に迎えてから十数年の歳月が流れた後、資親に待望の実子、 山田資久 (やまだ すけひさ)が誕生しました 2 。この出来事は、資親の心境に劇的な変化をもたらしたと考えられます。一度は諦めた自らの血を引く後継者の誕生は、養子である資永の存在を相対化させ、「実子に家を継がせたい」という、親として自然な情愛と欲望を掻き立てたことでしょう 8 。

資親はこの実子を溺愛し、山田城を与えて「山田次郎資久」と称させ、重臣である大田原胤清らにその養育を託しました 2 。この時点で、資永の後継者としての地位は、名目上は維持されつつも、実質的には極めて不安定なものとなったのです。養子である資永は、実子誕生によって自らの立場が危うくなることを察し、廃嫡されるのではないかという疑念と不安に駆られたと伝えられています 2 。

永正の乱という巨大な奔流

時を同じくして、関東地方では、古河公方・足利政氏とその嫡男・高基の父子対立を端緒とする大規模な内乱、「 永正の乱 」が勃発しました 14 。この争いは単なる父子の確執に留まらず、関東管領上杉氏の内紛とも連動し、関東の諸大名を二つの陣営に分けての全面的な抗争へと発展しました。

この巨大な政治の奔流の中で、那須資親は、娘婿である宇都宮成綱の動向に歩調を合わせ、 足利高基 の陣営を支持しました 10 。ところが、ここに深刻な問題が生じます。養子・資永の実家である白河結城政朝は、これとは反対の

足利政氏 の陣営に与したのです 10 。これにより、資親と資永は、養父と養子でありながら、政治的には敵対する陣営に属するという、極めて困難な立場に置かれることになりました。

軍記物語の記述によれば、資永は当初こそ養父・資親に従い高基方に属していましたが、実父である白河政朝からの影響もあり、次第に政氏方へとその立場を転換していったとされています 10 。この政治的立場の相違は、既に実子誕生によって揺らいでいた二人の関係に、決定的な亀裂をもたらしました。

資親と資永の対立の根本原因は、単に「実子への愛情」という個人的な感情だけではありませんでした。関東全土を巻き込む「永正の乱」という巨大な政治的対立が、二人の関係を政治問題へと昇華させ、修復不可能なものにしたのです。資親の立場から見れば、自らが属する高基方と敵対する政氏方に与する資永は、もはや信頼できる後継者ではなく、上那須家の安全保障を脅かす「政治的リスク」そのものと映ったはずです。

この状況下で、自らと同じ政治的立場に立つ(であろう)実子・資久に家督を継がせることは、資親にとって個人的な願望の実現であると同時に、上那須家の政治的安定を確保するための合理的な判断とも考えられました。つまり、資久の誕生という家庭内の出来事と、永正の乱という外部の政治情勢が密接に結びついたことで、単なる家督問題は、上那須家の存亡を賭けた深刻な政治闘争へとその姿を変えていったのです。

第三章:悲劇的終焉 ― 資親の遺言と上那須家の滅亡

養子との間に生じた亀裂と、実子への募る愛情に苛まれた那須資親の晩年は、平穏とは程遠いものでした。そして、彼が死の床で下した最後の決断は、自らが当主を務める上那須家を内部から崩壊させ、一族を血で血を洗う悲劇へと導く、破滅的な引き金となったのです。この章では、軍記物語『那須記』などの記述に基づき、内紛の凄惨な経緯とその結末を詳述します。

資親の遺言

永正11年(1514年)、病に倒れ、死期を悟った那須資親は、臨終の枕辺に重臣である 大田原出雲守胤清 (おおたわら いずものかみ たねきよ)と、その子である 備前守資清 (びぜんのかみ すけきよ)の父子を呼び寄せました 2 。そして、自らの胸中に秘めていた積年の無念を、遺言として託したのです。

軍記物語『那須記』は、その時の様子を次のように伝えています。「我最後に臨んでかようのこといはるべきにあらねども、心底に残り空しくならば、妄執の雲晴れず六道に迷はんことを思ひ、今汝に密談なり。実子に家を譲らず、聟の資永にとらすることこそ残念なり(私が死に際にこのようなことを言うべきではないが、この心残りを抱えたままでは、妄執の念が晴れずに成仏できないだろう。今、そなたにだけ打ち明ける。血を分けた実子に家を譲れず、婿養子の資永に家督を奪われることこそが、無念でならない)」。そして、資親は「汝らの手で資永を討ち、実子である資久に家を継がせてほしい」と懇願したとされます 9 。

大田原氏の決起と内紛の勃発

この衝撃的な遺言は、特に血気盛んな息子の 大田原資清 の心を強く揺さぶりました。彼は「資親公の御遺言、黙止がたく存じ候(主君の御遺言を、このまま聞き流すことはできません)」と強く主張し、資永討伐の主導権を握ります 9 。資清の行動は、単なる主君への忠誠心の発露だけとは言い切れません。上那須家中において独立性の強い「那須七騎」と呼ばれる家臣団 8 の一角である大田原氏にとって、この遺言はまたとない好機でした。白河結城氏という強力な実家を持つ「外様」の資永が当主となれば、譜代の重臣である自らの発言力は低下しかねません。一方、幼い資久を当主として擁立すれば、その後見人として上那須家の実権を掌握できる可能性があります。資親の遺言は、資清の野心を実現するための、この上ない「大義名分」となったのです。

資清は直ちに那須七騎の有力者である金丸氏や大関氏と談合し、さらに芦野氏、伊王野氏、稲沢氏、福原氏といった上那須荘の諸領主にも内々に呼びかけ、同意を取り付けました 9 。こうして、幼い山田資久を旗頭に掲げた反資永連合軍が結成され、資永が居城とする福原城へと攻め寄せたのです 2 。

資久の拉致殺害と資永の自刃

資久方の突然の挙兵に対し、福原城の資永方は必死の防戦を試み、戦いは激しい攻防戦となりました 17 。しかし、衆寡敵せず、戦況は資永方にとって日に日に不利となっていきます。追い詰められた資永方は、起死回生を狙って大胆な奇策に打って出ました。

永正11年8月3日の夜、折からの激しい風雨に乗じて、資永の家臣である関十郎義時と田河太郎時法らが率いる少数の決死隊が、密かに福原城を脱出。資久方が手薄にしていた山田城を急襲し、中にいた幼い資久を捕らえることに成功しました 9 。

資久を人質として福原城に連れ帰った資永でしたが、もはや自らの運命が尽きたことを悟っていました。彼は「この恨みを今生のうちに、資久を討てないのが無念だ」と述べたと伝えられ 17 、捕らえた資久(当時7歳ともいわれる)の首を刎ねさせました 9 。そして、その直後、資永自身も腹を切り、壮絶な最期を遂げたのです 2 。自害する前日の8月2日付で、資永が実家の母に宛てたとされる遺書も残されています 10 。

上那須家の滅亡

翌朝、大田原資清ら資久方の軍勢が福原城に総攻撃をかけ、城はついに陥落しました。しかし、城内に踏み込んだ彼らが目にしたのは、自らが主君として擁立したはずの幼い資久の、変わり果てた首でした 17 。後継者たるべき養子の資永と実子の資久が、この内紛によって共に命を落としたことで、上那須家の正統な血筋はここに完全に断絶しました 11 。那須資親の最期の妄執は、結果として自らの家を滅亡に導くという、最も皮肉で悲劇的な結末を迎えたのです。

第四章:統一への逆説 ― 下那須家による継承と新たな火種

那須資親の遺言に端を発した内紛は、養子・資永と実子・資久の共倒れという最悪の結末を迎え、上那須家は事実上滅亡しました。この那須郡北部の権力空白は、周辺勢力の介入を招くと同時に、長年対立してきた那須氏の歴史に、予期せぬ転換点をもたらすことになります。

宇都宮成綱の野望と旧臣の抵抗

上那須家の自壊という事態に、最も迅速に反応したのが、西隣の宇都宮家当主・宇都宮成綱でした。彼は、亡き那須資親の長女の婿という立場、すなわち最も近い姻戚関係にあることを根拠に、この権力の空白を自家の勢力圏に組み込もうと画策します 12 。具体的には、宇都宮一族の者を上那須家の後継者として送り込み、その家督を継がせることで、那須氏を内部から掌握しようと試みたのです 13 。

しかし、この動きに対し、大田原資清をはじめとする上那須家の旧臣たちは強い警戒感を抱きました。彼らは資親の遺言を奉じて資永を討ったものの、その結果として宇都宮氏の支配下に組み込まれることは、到底受け入れられるものではありませんでした。那須氏としての独立を維持するため、彼らは宇都宮成綱からの後継者派遣の申し出を断固として拒否します 18 。

下那須家による統一

外部からの介入を退けた上那須家の旧臣たちが、次なる後継者として頼ったのは、驚くべきことに、約一世紀にわたって対立を続けてきた 下那須家 でした。彼らは烏山城主・ 那須資房 (なす すけふさ)に使者を送り、上那須家の家督を継いでくれるよう要請したのです 12 。

この予期せぬ申し出は、下那須家の資房にとって、労せずして那須氏全体の統一を成し遂げる絶好の機会でした。彼はこの要請を受諾し、自らの子である 那須政資 (なす まさすけ)を統一那須氏の新たな当主として、旧上那須家の拠点であった山田城に入らせました 12 。永正13年(1516年)のこととされています 12 。ここに、長年にわたる那須氏の分裂状態は終焉を迎え、下那須家主導のもとで悲願の統一が果たされたのです 21 。

新たな戦乱の勃発

しかし、この統一は那須の地に平穏をもたらしませんでした。むしろ、新たな戦乱の火種を蒔く結果となります。内紛の末に非業の死を遂げた那須資永の実家である白河結城氏は、この結末に激怒しました。養子に出した息子を殺され、その所領が長年のライバルであった下那須家に渡ったことは、到底容認できるものではなかったのです。

白河結城氏は復讐の兵を挙げ、同じく奥州の有力大名である岩城氏と連合して、統一間もない那須領へと繰り返し侵攻を開始しました 8 。永正17年(1520年)に山田城や縄釣台で繰り広げられた「

浄宝寺縄つるし合戦 」は、この復讐戦の代表例です 2 。統一那須氏は、その船出の直後から、北からの激しい軍事的圧力に晒されることになり、新たな戦乱の時代へと突入していきました。

那須資親の行動がもたらした最終的な結果は、彼が最も望まなかったであろう「自家の滅亡」と、長年の宿敵であった「下那須家による統一」でした。これは歴史の持つ強烈な皮肉であり、逆説に他なりません。資親の目的は、自らの血を引く資久に「上那須家」を継がせることでした。しかし、その妄執から発せられた遺言は、資久と資永の共倒れという最悪の結果を招き、上那須家そのものを歴史の舞台から消し去ってしまったのです。そして、その結果生まれた権力の空白を埋めたのは、宇都宮氏でもなく、資親が最も警戒していたはずの下那須家でした。個人の意図や計画が、より大きな歴史の潮流の中でいかに予期せぬ結果を生み出すかを示す、象徴的な出来事であったと言えるでしょう。

結論:那須資親の決断が残した遺産

戦国期下野国の一角に生きた武将、那須資親。彼の生涯は、自らが当主を務めた上那須家の滅亡という、悲劇的な結末をもって幕を閉じました。彼の行動は、一個人の決断が、いかに一族の運命を、ひいては地域の歴史を大きく左右するかを如実に物語っています。

資親の人物評価

那須資親は、決して先見の明を持った戦略家ではありませんでした。彼の晩年の決断は、極めて近視眼的であり、実子への愛情という個人的な感情に流された結果、自らの家を破滅に導きました。彼は、約一世紀にわたる那須氏分裂という歴史的宿痾、関東全土を巻き込む永正の乱という巨大な政治的圧力、そして後継者を巡る家庭内の確執という、三重の苦悩の狭間で、結果的に最悪の選択をしてしまった悲劇の人物であったと言えます。彼が築こうとした白河結城氏や宇都宮氏との同盟網も、関東の複雑な政治力学の中で機能不全に陥り、むしろ対立を助長する要因にすらなりました。

歴史における役割

しかし、歴史の皮肉は、彼のこの破滅的な行動が、結果として那須氏の長年の課題であった分裂状態に終止符を打つきっかけとなった点にあります。もし上那須家と下那須家が分裂したまま戦国乱世の荒波に乗り出していれば、やがて本格化する常陸の佐竹氏や相模の後北条氏といった、より強大な勢力の拡大の前に、両家ともに個別に撃破され、歴史の彼方へ消えていた可能性は否定できません。

資親の遺言に端を発する内紛は、上那須家を自壊させましたが、その結果として生じた権力の空白を、旧臣たちが下那須家に委ねるという選択をしたことで、那須氏は予期せぬ形で統一を達成しました。資親の行動は、彼自身の意図とは全く逆に、那須氏が統一された戦国大名として新たな時代に臨むための、いわば荒療治の役割を果たしたと評価することも可能です。

総括

結論として、那須資親は、自らの血筋と家を滅ぼした「破壊者」であると同時に、那須氏の歴史を新たな段階へと移行させるきっかけを意図せずして作った、歴史の「触媒」でした。彼の生涯は、戦国という時代の過酷さと、一個人の決断が持つ予測不可能な影響の大きさを、我々に強く物語っています。彼の遺した混乱と悲劇の上に、皮肉にも統一那須氏の歴史が始まり、その子孫は近世大名として幕末まで家名を保つことになるのです。那須資親という一人の武将の苦悩と過ちは、那須氏の歴史における、一つの大きな分水嶺として記憶されるべきでしょう。

引用文献

- 那須氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E9%A0%88%E6%B0%8F

- 那須家当主列伝 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/nasutousyu.htm

- 2 那須氏上下の分立 - 大田原市-地域史資料デジタルアーカイブ:『黒羽町誌』 https://adeac.jp/otawara-city/texthtml/d100070/mp000010-100070/ht020910

- 那須氏滅亡の危機…伊達政宗の脅し?で小田原攻めに参陣せず 復活の秘策は那須与一 https://sengoku-his.com/1901

- 烏山城(からすやまじょう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%83%8F%E5%B1%B1%E5%9F%8E-179861

- 那須氏資 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NasuUjisuke.html

- 那須資親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E9%A0%88%E8%B3%87%E8%A6%AA

- 武家家伝_那須氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/nasu_k.html

- 【1 上那須氏の断絶】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100070/ht020940/

- 那須資永 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/NasuSukenaga.html

- 那須資永とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%82%A3%E9%A0%88%E8%B3%87%E6%B0%B8

- 【2 上下那須の庄の統一】 - ADEAC https://adeac.jp/otawara-city/text-list/d100070/ht020950/

- 宇都宮成綱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E6%88%90%E7%B6%B1

- 永正の乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1

- 【永正の乱】 https://higashiyamatoarchive.net/ajimalibrary/00%E6%AD%B4%E5%8F%B2/%E3%80%90%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1%E3%80%91.html

- 竹林の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9E%97%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 武家家伝_大田原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/otawa_k.html

- 那須家 戦国時代通史前編 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/nasutusizen.htm

- 下野戦国争乱記 那須の武将能力値 http://shimotsuke1000goku.g2.xrea.com/henkoun.htm

- 歴史/那須烏山市公式ホームページ https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/page/page003742.html

- 雑記:那須あれこれ|綾 - note https://note.com/seki_hakuryou/n/n138b19e7bca1

- 白河顕頼 Shirakawa Akiyori - 信長のWiki https://www.nobuwiki.org/character/shirakawa-akiyori

- 武家家伝_白河結城氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/siraka_k.html