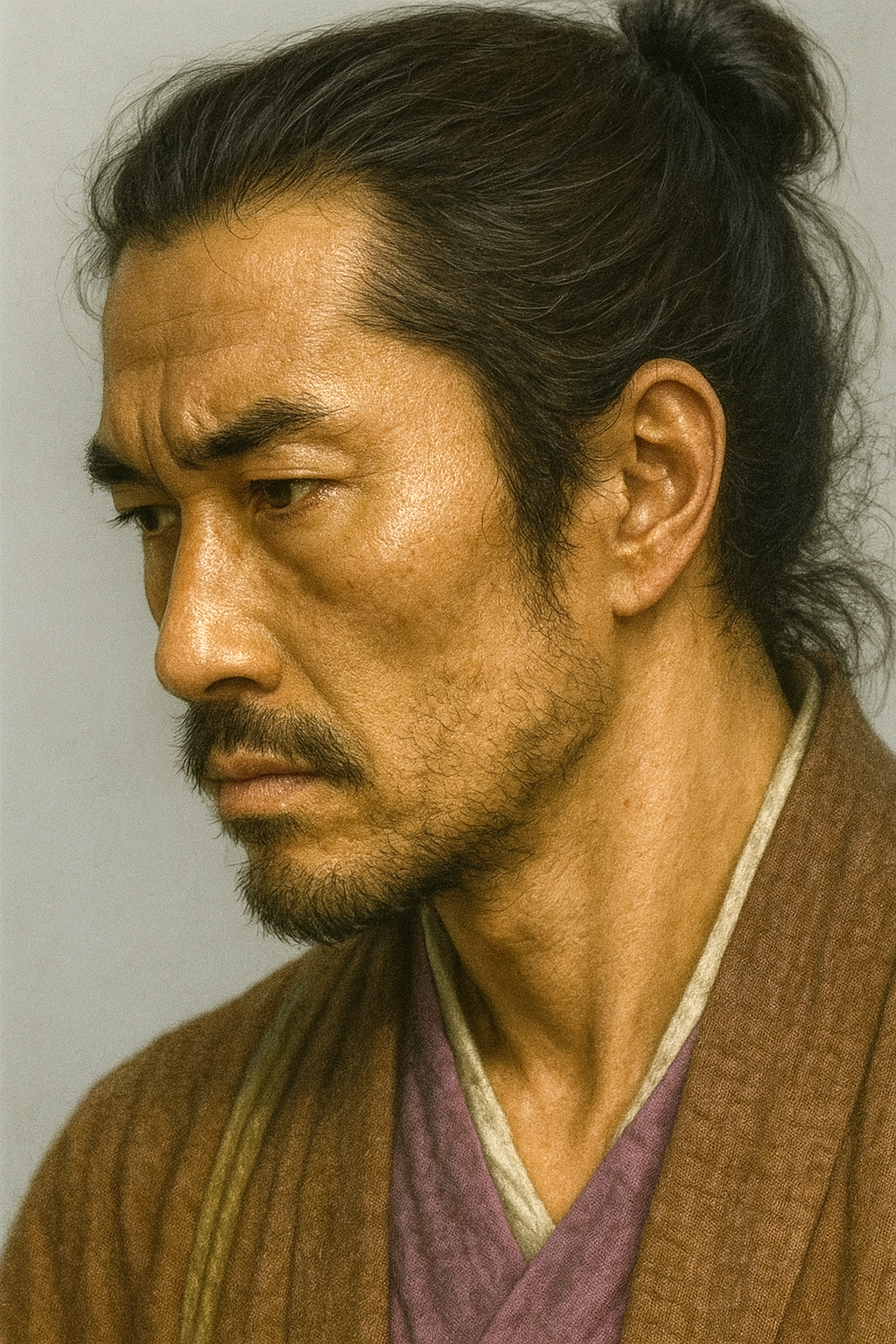

里見実堯

里見実堯は安房里見氏の武将。金谷城を拠点に水軍を掌握し、独自の勢力を持つ。甥の当主・義豊に粛清されたが、その死が息子義堯による「天文の内訌」での下剋上と、後期里見氏の勃興に繋がった。

里見実堯の生涯と天文の内訌:通説の再検討と実像の探求

序章:歴史の影に隠された実力者、里見実堯

はじめに:通説の向こう側へ

戦国時代の房総半島にその名を刻んだ安房里見氏。その歴史の中で、4代目当主とされる里見実堯(さとみ さねたか)は、一般に悲劇的な人物として記憶されている。兄である3代当主・里見義通(よしみち)の死後、その子で幼い甥の義豊(よしとよ)の後見人として家政を預かったものの、成長した義豊にその権勢を疎まれ、居城を急襲されて非業の死を遂げた、という筋書きである 1 。この物語は、江戸時代に成立した『里見軍記』などの軍記物を通じて広く知られるようになった。

しかし、この通説は、事件の勝者である実堯の子・義堯(よしたか)の視点から描かれた、多分に脚色されたものである可能性が近年の研究で強く指摘されている。実堯の死を発端とするこの一連の内紛は、「天文の内訌(てんぶんのないこう)」あるいは「稲村の変(いなむらのへん)」と呼ばれ、単なる一族内の権力闘争にとどまらず、里見氏の血統と権力構造を根本から覆し、その歴史を「前期里見氏」と「後期里見氏」に二分する画期的な政変であった 3 。

本報告書の目的と視点

本報告書は、鶴岡八幡宮の僧侶・快元が記した同時代の貴重な記録である『快元僧都記』をはじめとする一次史料や、近年の文献学・考古学的な研究成果を基盤とする 2 。これらの史料を駆使し、勝者である義堯によってその正当性を強調するために改竄された可能性のある歴史を批判的に再検証し、里見実堯の真の姿に迫ることを目的とする 2 。

本報告書では、実堯を単なる「悲劇の叔父」としてではなく、独自の勢力基盤を持ち、東京湾の海上交通という地政学的な要衝を握っていた「政治家・戦略家」として捉え直す。彼の生涯と死の真相を解き明かすことは、房総里見氏の歴史だけでなく、戦国前期の関東における複雑な権力闘争の実態を理解する上で、不可欠な作業である。

第一章:房総里見氏の黎明と実堯の出自

1-1. 安房における里見氏の成立

房総里見氏の祖は、上野国(現在の群馬県)を本拠とした新田氏の一族である。彼らが歴史の表舞台に登場するのは15世紀半ば、関東地方全域を巻き込んだ「享徳の乱」がきっかけであった 8 。鎌倉公方・足利成氏(あしかが しげうじ)に与した里見氏は、対立する関東管領・上杉氏の勢力を掃討するため、安房国へと進出したとされる 8 。

初代・里見義実(よしざね)が最初に拠点を構えたのは、安房国南端の白浜城(現在の南房総市)であった 8 。この地は、太平洋と東京湾を結ぶ海上交通の要衝であり、里見氏の安房進出が、当初から「海」の支配を強く意識したものであったことを物語っている。この「海の国」安房の地理的特性こそが、後の里見氏の権力構造、そして本報告書の主題である里見実堯の生涯に決定的な影響を及ぼすことになる 13 。

1-2. 謎多き実堯の系譜と生年

里見実堯の系譜は、安房里見氏の初期史が不透明であることと相まって、いくつかの説が存在し、いまだ確定を見ていない。一般的には、2代当主・里見成義の次男とされ、兄に3代当主・義通がいたとされる 14 。一方で、初代・義実の子であるとする系図も存在し 14 、この系譜の混乱自体が、後の内乱の遠因となった可能性も否定できない。

さらに近年の研究では、初期の里見氏が一枚岩ではなく、白浜を拠点とし「刑部少輔(ぎょうぶのしょうゆう)」を称した義実・成義の系統と、安房中枢の稲村城(現在の館山市)を拠点とし「民部少輔(みんぶのしょうゆう)」を称した義通・義豊の系統という、二つの有力な家系が存在した可能性が指摘されている 5 。この説に基づけば、成義と義通は兄弟であり、実堯は義通の弟として、義豊の叔父という関係は変わらない。しかし、それは単なる宗家と分家の関係ではなく、家中に二つの権力軸が存在していたことを示唆しており、より複雑な政治力学が働いていたことが窺える。

実堯の生年についても、文明16年(1484年)とする説 14 と、明応3年(1494年)とする説 15 があり、これもまた断定は困難である。いずれにせよ、天文2年(1533年)に死没したことから逆算すると、40代から50歳手前でその波乱の生涯を終えたことになる。

1-3. 婚姻関係と政治的背景

実堯の出自を考える上で、その婚姻関係は重要な手がかりとなる。彼の母は、東京湾を挟んだ対岸の三浦半島に勢力を持つ三浦横須賀氏の出身とされる 14 。また、実堯の妻は佐久間盛氏の娘 14 、あるいは有力な水軍勢力である正木氏の娘であったとも伝わる 16 。

特に母方が三浦氏であるという点は、実堯が早くから東京湾の海上交通とその利権に関心を持つ政治的背景があったことを強く示唆する。彼の権力基盤が「海」と密接に結びついていたことは、後の彼の行動を理解する上で極めて重要な要素となる。

実堯が生きた時代、関東は古河公方(足利政氏・高基)と、そこから分裂して下総国小弓(現在の千葉市)に拠った小弓公方(足利義明)が激しく対立する動乱の最中にあった 17 。房総の諸勢力はこの対立に巻き込まれ、里見氏は主に小弓公方陣営に属していた 17 。さらに西からは、伊豆・相模を平定した新興勢力、後北条氏(当主・北条氏綱)が関東への進出を虎視眈眈と狙っており、房総の政治情勢は複雑を極めていた 17 。里見実堯の生涯は、この「古河公方・小弓公方」「里見氏・後北条氏」という二重、三重の対立構造の中で繰り広げられていくのである。

第二章:東京湾を望む実力者 ― 実堯の勢力基盤

2-1. 独立拠点・金谷城

後見人として稲村城で甥を補佐したという通説とは異なり、近年の研究では、実堯は里見氏の本拠地である稲村城から離れた場所に、独自の勢力基盤を築いていたことが明らかになっている。その拠点こそ、安房国と上総国の国境に位置する金谷城(現在の富津市金谷)であった 17 。

金谷城は、東京湾が最も狭まる浦賀水道に面しており、まさしく海上交通の喉元を押さえる戦略的要衝である。対岸の三浦半島とは目と鼻の先にあり、そこを拠点とする後北条氏を牽制し、あるいは連携する上で、これ以上ない立地であった 20 。史料によれば、実堯はこの金谷城を拠点として「内房の北郡を支配領域にしていた」と推定されており 17 、彼が里見家中において、単なる当主の補佐役にとどまらない、地理的に独立した領主であったことがわかる。

2-2. 水軍の統括者として

実堯の権力を支えたもう一つの柱が、軍事力、特に水軍の掌握であった。彼は、房総の有力な国人であり、強力な水軍(海賊衆)を擁していた正木氏と極めて緊密な関係を築いていた 17 。『新田族譜』などの系図史料によれば、実堯は正木大膳の娘を妻に迎えたとされ、強固な姻戚関係で結ばれていた 16 。

この正木氏との連携を通じて、実堯は「水軍を統括する立場」にあったと見られている 17 。事実、大永5年(1525年)には、里見水軍が数十艘の軍船を率いて三浦半島を襲撃し、後北条方の軍船を焼き払うという大規模な軍事行動を展開している 24 。この作戦を主導したのが当主・義豊であったか、あるいは水軍を掌握する実堯の独自の判断であったかは議論が分かれるところだが、いずれにせよ、彼が里見氏の海上戦力を実質的に指揮する立場にあったことは疑いようがない。彼の権力は、陸の支配だけでなく、東京湾の制海権という、経済的にも軍事的にも極めて重要な要素に根差していたのである。

2-3. 当主・義豊との潜在的対立

一方で、里見氏の正統な当主であった甥の里見義豊は、安房国中部の稲村城を本拠地としていた 8 。彼の権力基盤は、伝統的な安房国の内陸統治にあったと考えられる。このような状況は、里見家中に二つの異なる権力構造が存在したことを示唆する。すなわち、稲村城を拠点とする義豊の「陸の権力」と、金谷城を拠点とし水軍を掌握する実堯の「海の権力」である。

両者の間には、当初は協力関係があったかもしれないが、やがて潜在的な対立が生じるのは避けられなかったであろう。特に、外交路線において、その亀裂は深刻なものになった可能性がある。当主・義豊は小弓公方に与し、後北条氏と明確に敵対する姿勢を取っていた 7 。それに対し、実堯と彼が率いる正木氏は、東京湾の交易利権などを通じて、後北条氏綱との連携を水面下で模索していた可能性が指摘されている 3 。有力家臣である正木通綱の「綱」の一字が、北条氏綱からの偏諱(名前の一字を与えられること)ではないかという説もあり 16 、これが事実であれば、義豊政権内には深刻な路線対立が存在し、当主義豊にとって叔父・実堯の存在は、自らの権威を脅かし、外交方針を覆しかねない危険な存在と映っていたに違いない 7 。

第三章:天文の内訌 ― 誅殺事件の真相

天文2年(1533年)7月27日、里見氏の歴史を揺るがす大事件が発生する。里見実堯が、甥である当主・義豊によって殺害されたのである。この事件の真相をめぐっては、後世の軍記物が伝える【通説】と、同時代の史料に基づく【新説】が鋭く対立している。

3-1. 【通説】後見人の野心と甥による誅殺

江戸時代に成立した『里見軍記』や『房総治乱記』といった軍記物語が伝える、伝統的な物語である 1 。

その筋書きはこうだ。兄・義通が病に倒れた際、嫡男の義豊はまだ5歳の幼子であった。そのため義通は、弟の実堯に、義豊が成人するまで後見人(陣代)として家督を預かるよう遺言した 2 。実堯は稲村城に入って政務を執ったが、義豊が元服して成人した後も、北条氏の上総侵攻などを理由に実権を返そうとしなかった。そればかりか、自らの子である義堯を次の当主に据えようと画策したとされる 3 。

これに業を煮やした義豊は、天文2年(1533年)7月27日、ついに実力行使に出る。老臣の諫言を振り切り、居城の宮本城から出撃して稲村城を急襲し、叔父・実堯を誅殺した 2 。この時、実堯と気脈を通じていた重臣・正木通綱も同時に殺害されたという 2 。この物語は、実堯を「家督を横領しようとした野心家」、義豊を「短慮ながらも正当な権利を取り戻そうとした若き当主」として描き、その後の実堯の子・義堯による挙兵を、父の仇を討つ「正義の戦い」として位置づけるための、極めて劇的な構造を持っている 2 。

3-2. 【新説】国主による粛清と下剋上

一方、『快元僧都記』などの信頼性の高い一次史料や近年の研究は、この通説とは全く異なる、より現実的な事件の構図を提示している 2 。

こちらの説では、事件当時、義豊はすでに家督を相続した正統な当主として、安房国を統治していたと見なされる 2 。彼にとって、独自の勢力基盤を持ち、あまつさえ宿敵である後北条氏との内通さえ疑われる叔父・実堯と、その盟友である正木通綱の存在は、自らの政権の安定を脅かす看過できない障害であった 7 。

そこで義豊は、当主としての権限を行使し、天文2年7月27日、実堯と通綱を本拠地の稲村城に呼び寄せ、彼らを「処罰として誅殺」したのである 6 。これは、後見人に対する甥の反逆ではなく、国主が自らの権力基盤を強化するために、潜在的な政敵を排除した「粛清」であったと解釈される 2 。

しかし、この義豊の政治的決断は、結果的に最悪の事態を招く。この粛清は、実堯の子である義堯に、「父の仇討ち」という、反乱を起こすための絶好の大義名分を与えてしまった。義堯はこの機を逃さず、かねてから父・実堯が関係を築いていた後北条氏の支援を取り付けることに成功する 4 。そして、主家である義豊を滅ぼし、家督を簒奪するという、戦国時代を象徴する「下剋上」を成し遂げるのである 2 。

天文の内訌:通説と新説の比較

この二つの説の根本的な違いを明確にするため、以下の表に要点を整理する。この解釈の転換は、単なる事実関係の違いにとどまらず、里見実堯という人物の評価を180度変えるものである。

|

項目 |

通説(『里見軍記』など) |

新説(『快元僧都記』、近年の研究) |

|

事件の背景 |

成人した義豊に実堯が家督を返さなかった |

独自の勢力を持つ実堯が、当主義豊の政権を脅かしていた |

|

義豊の立場 |

実権を奪われた悲劇の若き当主 |

正統な国主として統治 |

|

実堯の立場 |

家督を横領しようとする野心的な後見人 |

独自の勢力を持つ、当主にとっての潜在的な脅威 |

|

事件の性格 |

義豊による叔父への反逆・誅殺 |

義豊(国主)による、政敵の粛清 |

|

義堯の挙兵 |

父の仇を討つ正義の戦い |

父の死を口実とした、後北条氏と結託しての家督簒奪(下剋上) |

|

根拠史料 |

『里見軍記』、『房総治乱記』など後代の編纂物 1 |

『快元僧都記』、古文書、考古学調査 1 |

この事件が「稲村の変」という名称で呼ばれること自体、非常に示唆に富んでいる。「変」という言葉には、下位の者が上位の者に反逆する、予期せぬ政変というニュアンスが含まれる。新説の通り、これが国主による粛清であったならば、本来「変」とは呼ばれないはずである。つまり、「稲村の変」という呼称が定着したこと自体が、事件の勝者である義堯側のプロパガンダが成功し、彼の歴史観が後世に広く受け入れられたことの証左と見ることができる。歴史は、事件そのものだけでなく、その「呼称」にさえ、勝者の意図が色濃く反映されるのである。

第四章:犬掛の合戦と「後期里見氏」の誕生

4-1. 内乱の本格化:義堯の挙兵と北条氏の介入

父・実堯の死の報せを受けた義堯は、ただちに行動を開始する。本拠の金谷城を脱し、より防御力の高い上総国の百首城(ひゃくしゅじょう、造海城とも)に立てこもり、抵抗の拠点とした 7 。

義堯が取った次の一手は、大胆かつ迅速であった。彼は、それまで里見氏の宿敵であったはずの相模の後北条氏当主・北条氏綱に、使者を送って支援を要請したのである 1 。氏綱にとって、これは房総半島へ勢力を伸ばす絶好の機会であった。彼は義堯の要請を快諾し、ただちに水軍を派遣して義豊方を海上から圧迫した 1 。同時に、父・通綱を殺された正木時茂・時忠兄弟も義堯に合流し、「仇討ち」を掲げて挙兵した 1 。

一方、当主の義豊は、上総の有力国人である真里谷武田(まりやつたけだ)氏を頼った 1 。しかし、この真里谷武田氏も当主の恕鑑(じょかん)と嫡男の信隆の間で内紛を抱えており、義豊に十分な支援を行うことができなかった可能性が高い 1 。こうして、里見氏の内乱は、房総半島全体、さらには関東の覇権を争う後北条氏をも巻き込む大規模な争乱へと発展していった。

4-2. 決戦「犬掛の合戦」

天文3年(1534年)4月6日、両者の雌雄を決する戦いの火蓋が切られた。決戦の地は、安房国犬掛(現在の南房総市犬掛)であった 6 。

この合戦の経緯についても、軍記物と一次史料では記述が異なる。軍記物では、義堯が上総から安房へ攻め込んだとされる。しかし、より信頼性の高い『快元僧都記』の記述によれば、攻守は逆である。すなわち、北条・義堯連合軍の攻勢によって安房での拠点を失い、一度上総へ逃れていた義豊が、安房奪還を目指して「攻め入った」ところを、万全の態勢で待ち構えていた義堯軍が迎え撃った、というのが真相に近いと思われる 1 。

合戦は、後北条氏の強力な援軍を得た義堯軍の圧倒的な勝利に終わった。義豊はこの戦いで討死したとも、敗走の末に自害したとも伝えられる 1 。この犬掛の合戦の勝利によって、約1年にわたった天文の内訌は終結した。

4-3. 勝者による歴史の再編

勝利した義堯は、討ち取った主君・義豊の首級を、支援への返礼として小田原の北条氏綱のもとへ送り届けた 1 。この事実は、この内乱が単なる一族内の争いではなく、後北条氏という外部勢力の強い影響下で決着したことを何よりも雄弁に物語っている。

この勝利により、里見氏の家督は、義実以来の嫡流であった義通・義豊の系統(前期里見氏)から、分家であった実堯・義堯の系統(後期里見氏)へと完全に移った 4 。しかし、義堯の立場は、正統な主君を滅ぼして家督を奪った「簒奪者」であり、その正当性は極めて脆弱であった。

そのため、義堯とその後の後期里見氏は、自らの行動を正当化するための「歴史の再編」を行う必要に迫られた。すなわち、父・実堯を「家督を横領するつもりのない無実の忠臣」、対する義豊を「短慮から無実の叔父を殺した暴君」として描き出し、自らの挙兵を「正義の仇討ち」として後世に伝える物語を構築したのである 2 。今日まで広く知られてきた実堯の悲劇の物語は、こうして勝者の手によって創り上げられていったと考えられる。この内乱の勝敗を分けた決定的な要因は、陸戦の優劣以上に、房総半島という地理的条件を活かし、海を越えた外部勢力(後北条氏)の支援を迅速かつ効果的に引き出せたか否かの差であった。それは、父・実堯が築き上げた「海の遺産」を、息子・義堯が最大限に活用した結果でもあった。

第五章:里見実堯の人物像と歴史的評価

5-1. 史料から読み解く人物像

通説のフィルターを取り払い、史料に基づいて里見実堯の人物像を再構築すると、従来とは全く異なる姿が浮かび上がる。

第一に、彼は「野心家」というよりも、戦国乱世を生きる現実的な「実力者」であった。彼が金谷城を拠点に水軍を掌握し、独自の勢力圏を築いたのは、単なる個人的な野心からではなく、東京湾の海上交通がもたらす経済的・軍事的な利益を確保し、自らの勢力を維持・拡大するための、極めて合理的な戦略であった。当主・義豊との対立も、政治的・経済的な利害の衝突が本質であり、義豊の国主としての権威と、実堯の独立した勢力とが相容れなくなった結果と見るべきである。

第二に、彼は優れた「海の戦略家」であった。その行動は一貫して「海」と結びついている。母方の三浦氏との縁戚関係、東京湾の要衝・金谷城という拠点の選択、そして正木水軍との緊密な連携は、彼が東京湾の制海権の重要性を深く認識していたことを示している 17 。彼の視線は、安房国内にとどまらず、常に関東の海、そして対岸の勢力へと向けられていた。

第三に、彼は柔軟な「外交感覚」の持ち主であった可能性が高い。小弓公方陣営に属する里見氏の一員でありながら、敵対する後北条氏と接触し、連携を模索する動きを見せたことは、その証左である 16 。これは、小弓公方一辺倒であったかもしれない当主・義豊とは一線を画すものであり、彼の先進性を示すと同時に、義豊に危険視される最大の原因ともなった。

5-2. 歴史における役割と再評価

里見実堯は、その死をもって里見氏の歴史を大きく転換させる引き金を引いた、極めて重要な人物である。彼の存在と、その死に方がなければ、息子・義堯による「後期里見氏」の勃興も、その後の後北条氏との四十年にわたる房総半島を巡る死闘も、全く異なる様相を呈していたであろう。

彼の生涯は、「歴史は勝者によって書かれる」という歴史学の鉄則を、まざまざと見せつける一例である。息子・義堯が内乱に勝利したことで、実堯は「悲劇の忠臣」という、本来の姿とはかけ離れた役割を与えられ、その戦略家としての実像は長らく歴史の影に覆い隠されてきた 2 。

近年の研究による実像の解明は、彼を単なる物語の登場人物から、戦国という激動の時代を自らの戦略と才覚で生き抜こうとした、一人の自立した武将として再評価する動きにつながっている。彼の生涯を追うことは、房総の戦国史をより深く理解するために不可欠な作業と言える。

5-3. 関連史跡探訪

里見実堯の生涯を偲ぶことができる史跡が、現在の千葉県南房総地域に点在している。

- 墓所・延命寺(千葉県南房総市本織): 実堯自身が開基(創設者)となり、彼と息子の義堯、孫の義弘が眠る後期里見氏の菩提寺である 36 。実堯の戒名は「延命寺殿一翁正源居士」と伝わる 14 。

- 稲村城跡(千葉県館山市稲): 実堯が誅殺された事件の舞台。前期里見氏の本拠地であり、土塁や堀切などの遺構が残る国指定史跡となっている 25 。

- 金谷城跡(千葉県富津市金谷): 実堯が独自の勢力を築いた拠点。東京湾を一望するこの城跡に立つと、彼の戦略的視点を体感することができる 20 。

- 犬掛古戦場(千葉県南房総市犬掛): 天文の内訌の雌雄を決した決戦の地。周辺には、敗死した里見義豊の墓と伝わる層塔も残されている 5 。

結論:勝者の歴史に埋もれた男

里見実堯の生涯は、軍記物語が語るような「後見人として権力を振るい、正当な後継者である甥に討たれる」という単純な悲劇では決してなかった。彼は、東京湾の制海権を視野に入れた独自の勢力基盤を持つ、戦国乱世の自立した実力者であった。そして、彼の存在そのものが、里見氏の正統な当主であった甥・義豊との間に、避けがたい政治的対立を生み出したのである。

天文2年(1533年)の彼の死は、義豊による権力基盤強化のための「粛清」であった可能性が極めて高い。しかし、この政治的決断は、結果的に息子・義堯に「父の仇討ち」という、家督簒奪を正当化するこの上ない大義名分を与えてしまった。

歴史の皮肉と言うべきか、実堯の死が、息子・義堯による里見氏の最盛期現出のきっかけとなった。そして、勝者となった義堯とその子孫は、自らの下剋上を正当化するため、父・実堯を「悲劇の忠臣」として、そして敵であった義豊を「暴君」として描き出す歴史を構築した。実堯の戦略家としての真の姿は、こうして勝者によって巧みに塗り替えられた歴史の影に、長らく埋もれてきたのである。

里見実堯という一人の武将の生涯を再評価する作業は、軍記物語の記述を無批判に受け入れることの危うさと、同時代の一次史料に基づいて歴史を批判的に読み解くことの重要性を我々に教えてくれる。彼は、房総の、ひいては関東の戦国史を動かす重要な転換点に立ちながら、その実像を隠されてきた、決して忘れてはならない人物である。

引用文献

- 犬掛の合戦 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Inugake.html

- 里見八犬伝のモデル、里見一族の歴史は改竄されていた!? | WEB ... https://rekishikaido.php.co.jp/detail/6963?p=1

- 稲村の変 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E5%A4%89

- 里見義堯 千葉の武将/ホームメイト - 刀剣ワールド東京 https://www.tokyo-touken-world.jp/kanto-warlord/kanto-yoshitaka/

- 南関東の石造物⑤:犬掛層塔(里見義通・義豊の墓) - note https://note.com/seki_hakuryou/n/n4e1b96938996

- 里見氏のパートナーになってきた正木通綱(まさきみちつな)が、里見義豊(よしとよ)によって稲村城に呼び付けられて殺害され、同時に叔父の里見実尭(さねたか)も殺害されるという事件がおこりました。 この事件によって里見家は内乱(ないらん)の状態となりました。8月には北条氏の支援をうけた実尭(さねたか)の子義尭(よしたか)の軍と、義豊軍両者により妙本寺(みょうほんじ・鋸南町)を舞台にしての戦いが起こり https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_4/2shou_4.html

- 里見氏の安房国支配と「天文の内乱」 - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/awa-070-040/

- 里見氏歴代略歴 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/siryouhen/ryakureki/ryakureki.html

- 里見家の女性たち-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/13892

- 里見氏の房総進出とその活躍 義堯の登場と北条氏との攻防 義堯 ・ 義弘の活躍と上杉謙信 https://www.ebisukosyo.co.jp/docs/pdf/%E8%A9%A6%E3%81%97%E8%AA%AD%E3%81%BF/%E5%9B%B3%E8%AA%AC%20%E6%88%BF%E7%B7%8F%E9%87%8C%E8%A6%8B%E6%B0%8F%20%E8%A6%8B%E6%9C%AC.pdf

- 里見氏と南総里見八犬伝 https://www.mboso-etoko.jp/_mgmt/img/2024/03/hakkenden.pdf

- 里見氏史跡-オーソドックス編-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/3628

- さとみ物語・完全版 2章-1 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_2shou/k2shou_1/k2shou_1.html

- 里見実堯 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%AE%9F%E5%A0%AF

- 里見実尭(さとみ さねたか)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E5%AE%9F%E5%B0%AD-1078889

- 安房里見氏と正木、三浦氏との婚姻関係についての質問・応答 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/keijiban/awa-masaki2.htm

- さとみ物語・完全版 2章-3 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_2shou/k2shou_3/k2shou_3.html

- 松戸駅前は戦国の古戦場?第一次国府台合戦と経世塚・足利義明 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/212037/

- 国府台合戦を乗り越えた無双の大将・里見義堯 | SYNCHRONOUS シンクロナス https://www.synchronous.jp/articles/-/74

- 金谷城 - 埋もれた古城 表紙 http://umoretakojo.jp/Shiro/Kantou/Chiba/Kanaya/index.htm

- さとみ物語・完全版 2章-4 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_2shou/k2shou_4/k2shou_4.html

- 水軍 http://www.eniguma49.sakura.ne.jp/gunnzi,heiki/kanagawa,izu/gunnsenn/gunnsenn2.html

- 海賊 -室町・戦国時代の東京湾と横浜- https://www.rekihaku.city.yokohama.jp/koudou/see/kikakuten/2009/91/

- 関東に支配地域を広げた北条家 その水軍の中核を担った伊豆海賊衆 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/13410

- 安房國 稲村城 - FC2 http://oshiromeguri.web.fc2.com/awa-b-kuni/inamura/inamura.html

- 稲村城跡(国指定史跡) ‐千葉県館山市稲 - 家系譜.com https://kakeifu.com/241220-2/

- 房総治乱記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%BF%E7%B7%8F%E6%B2%BB%E4%B9%B1%E8%A8%98

- 里見氏ゆかりの地-テーマ別探訪 | たてやまフィールドミュージアム - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/3661

- 「里見義堯」千葉の房総半島を舞台に北条氏康と激闘を展開! 万年君と称せられた安房国の戦国大名 https://sengoku-his.com/1738

- 市原郡内の城址における里見一族との関係 https://fururen.net/wp-content/uploads/2024/05/%E5%B8%82%E5%8E%9F%E9%83%A1%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%87%8C%E8%A6%8B%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf

- 犬掛の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AC%E6%8E%9B%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 里見氏の時代に安房に正木氏あり。 正木氏登場のなぞ https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/3shou/3shou_2/3shou_2min.html

- 武家家伝_上総 武田氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/k_take_k.html

- 『南総里見八犬伝』伝説の地巡り(その2.犬掛の里) - 房総史譚 https://bososhitan.hatenablog.com/entry/2021/10/30/201125

- 滝田城址遊歩道【南房総市指定史跡】 https://bosotown.com/archives/32216

- 南総里見八犬伝と里見氏ゆかりの地めぐり http://www.asai.or.jp/drive/75.htm

- 延命寺「房総席捲!“南総の荒鷲” 里見義堯の菩提寺と御朱印」 https://gunyukouki.exblog.jp/28546725/

- 室町から戦国の支配者・里見氏ゆかりの名刹が数多く残る https://www.ruralnet.or.jp/rekishi_roman/5/miyosi/miyosi_b01.html

- 稲村城跡見学のご案内(行き方・駐車場) - 館山市役所 https://www.city.tateyama.chiba.jp/syougaigaku/page004279.html

- 【国指定史跡】里見氏城跡 稲村城跡 - 館山市役所 https://www.city.tateyama.chiba.jp/syougaigaku/page100239.html

- 犬掛古戦場と八房出生地 | 房総タウン.com https://bosotown.com/archives/19910

- 里見氏の墓|観光スポット・施設 - 南房総いいとこどり https://www.mboso-etoko.jp/mboso_map/detail.php?poi=258