里見義通

里見義通は安房里見氏の実質的な創業者。安房国を統一し、里見水軍を掌握。永正の乱では古河公方政氏、後に小弓公方を支持し、関東の政治に介入。「副師」の称号で権威を高めた。その死後、天文の内乱が勃発した。

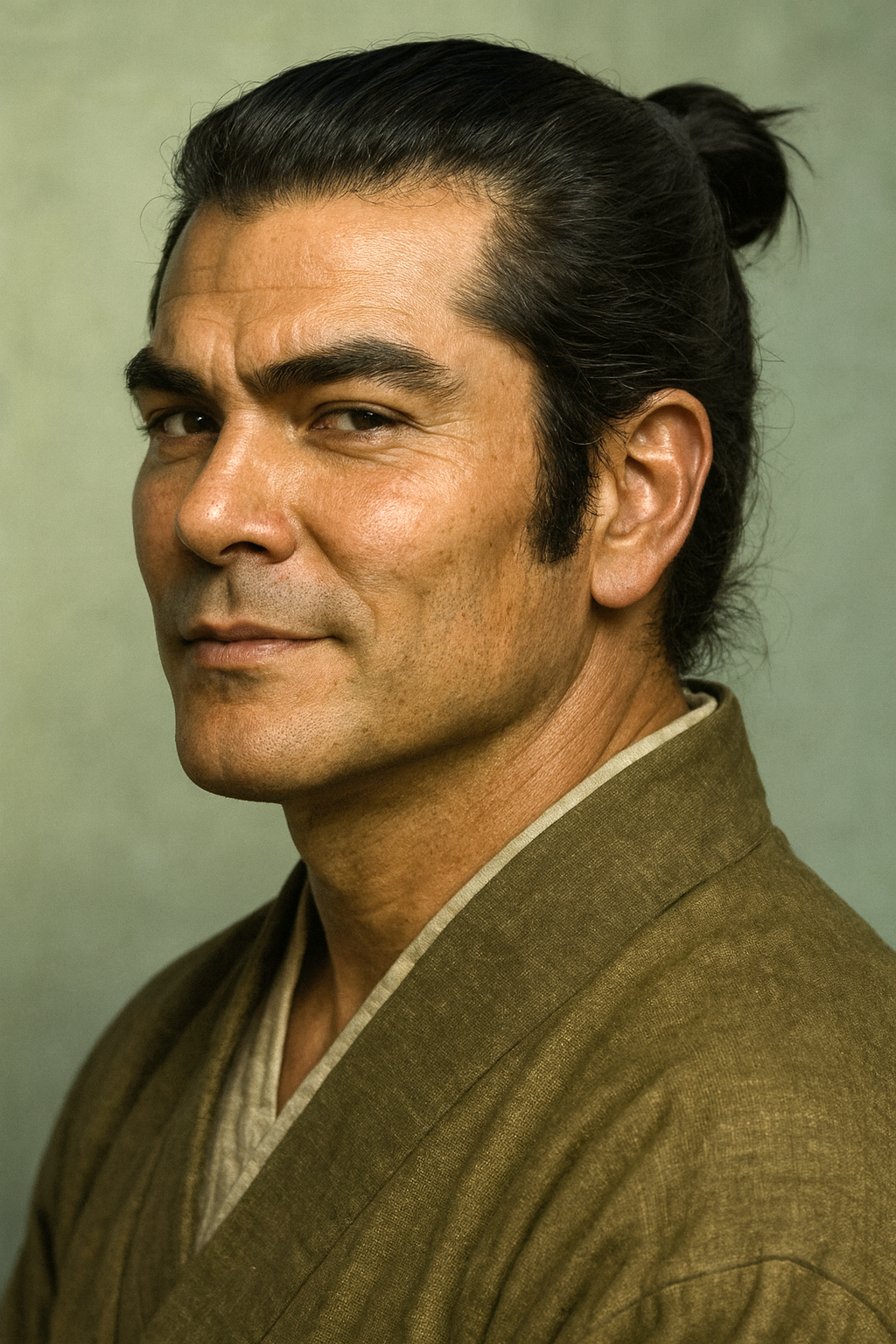

安房国主・里見義通の実像 ― 近年の研究成果に基づく生涯の再検証

序論:里見義通像の変遷 ― 「病弱な当主」から「安房の創業者」へ

戦国時代の安房国にその名を刻んだ武将、里見義通(さとみ よしみち)。従来、彼の人物像は、安房里見氏の第3代当主として父・成義の跡を継いだものの、病弱のために永正15年(1518年)に38歳という若さで世を去った、やや影の薄い存在として語られてきた 1 。安房の国人たちを討って支配権を確立し、鶴岡八幡宮を模して鶴谷八幡宮を造営したという功績は認められつつも、その生涯は短く、本格的な戦国大名としての飛躍は次代以降に委ねられたと解釈されてきたのである。

しかし、近年の古文書研究の目覚ましい進展は、この伝統的な義通像に根本的な再検討を迫っている。一次史料の丹念な読解と批判的検証を通じて、義通は単なる過渡期の当主ではなく、安房里見氏を房総半島の一国人領主から、関東の政治動向に影響を及ぼすほどの戦国大名へと飛躍させた、極めて重要な「創業者」的人物であったことが明らかになりつつあるのだ 1 。

本報告書は、この最新の研究動向を基軸に据え、里見義通の出自にまつわる謎、安房国統一事業の具体的な過程、関東の複雑な政治力学の中での外交戦略、そして彼の治世が次代に与えた影響を多角的に分析・検証する。伝説や後世に編纂された軍記物語が描く姿ではなく、史料が語る客観的な事実を積み重ねることで、安房里見氏の礎を築いたこの武将の歴史的実像に迫ることを目的とする。

第一章:出自と系譜の謎 ― 義通は誰の子か

里見義通の生涯を理解する上で、最初の、そして最大の障壁となるのが、彼の出自と系譜の問題である。彼が誰の子であったかという問いは、単なる血縁関係の確認に留まらず、里見氏内部の権力構造と、その後の歴史の展開を解き明かす鍵を握っている。

1-1.【従来説】里見成義の嫡男とする系譜とその問題点

長らく通説とされてきたのは、義通を安房里見氏初代・里見義実(よしざね)の子である第2代・成義(しげよし)の嫡男とする系譜である 2 。これは、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』によって広く知られるようになった里見氏のイメージにも影響を与え、義実→成義→義通という直線的で安定した家督継承を想定させるものであった。

しかし、この説には重大な問題点が潜んでいる。系譜の中核をなす「里見成義」という人物が、同時代に書かれた信頼性の高い古文書や記録には一切その名を見出すことができないのである 1 。彼の存在は、後の時代に里見氏の系譜を美しく整える過程で、いわば系図の空白を埋めるために創作された架空の人物である可能性が、現代の研究では強く指摘されている。

1-2.【有力説】初代・義実の嫡男とする新説の台頭

成義の実在性が疑問視される中で、近年の研究において最も有力視されているのが、義通は初代・義実の嫡男であり、成義は存在しなかったとする説である 1 。この見解に立てば、義実は安房入国の端緒を開いた創業者であり、その事業を継承し、完成させたのが息子の義通であったという、より現実的でダイナミックな権力継承の構図が浮かび上がる。

この説を裏付ける根拠は複数存在する。まず、後北条氏の歴史を記した『北条五代記』には、安西氏に対して下剋上を起こし、安房を平定したのは義通であると明確に記されている 1 。また、古文書などの一次史料で「安房国主」としてその存在を確認できる最初の人物もまた、義通なのである 1 。これらの事実は、義通こそが安房における里見氏の支配を確立した初代の実質的な戦国大名であったことを強く示唆している。

1-3. 考察:系譜の混乱が示唆するもの

なぜ、里見氏の初期系譜はこれほどまでに混乱しているのか。それは単なる記録の散逸という偶然の結果だけでは説明がつかない。むしろ、そこには極めて政治的な意図が介在していたと考えるべきである。義通の子・義豊は、後に義通の弟・実堯(さねたか)の子である義堯(よしたか)によって滅ぼされ、家督を奪われている。この一連の内乱は「天文の内乱」と呼ばれる 6 。

家督を武力で簒奪した義堯とその子孫(後期里見氏)にとって、自らが滅ぼした嫡流(前期里見氏)の正統性を相対的に引き下げ、自らの支配を正当化する必要があった。その過程で、前期里見氏の祖であり、絶大な功績を持つ義通の存在を矮小化する、あるいはその権威を直接的なものではなくする操作が行われた可能性は否定できない。実在の不確かな「成義」という人物を義実と義通の間に挿入することで、義通の功績を「2代目」ではなく「3代目」のものとし、その直接的な権威を薄めるという意図が働いたのではないか。

このように、義通の出自を巡る議論は、単なる系図上の問題に留まらない。それは、里見一族内部の血腥い権力闘争の歴史を色濃く反映した、極めて政治的なテーマなのである。本報告書では、以降の議論の基盤として、義通を「初代・義実の子」とする有力説を採用し、論を進めることとしたい。

表1:里見氏初期系図の比較

|

従来説(成義存在説) |

有力説(成義非実在説) |

|

初代:里見義実 |

初代:里見義実 |

|

↓ |

|

|

2代:里見成義(※実在性に疑問) |

|

|

↓ |

↓ |

|

3代: 里見義通 |

2代: 里見義通 |

|

├― 4代:里見義豊 |

├― 3代:里見義豊 |

|

└― 弟:里見実堯 |

└― 弟:里見実堯 |

|

└― 子:里見義堯 |

└― 子:里見義堯 |

この比較表は、本章で論じた複雑な系譜問題を視覚的に整理したものである。特に、義通と実堯が兄弟であり、その結果として義豊と義堯が従兄弟の関係にあたるという構造は、後に勃発する「天文の内乱」の根本的な対立軸を理解する上で不可欠な前提となる。

第二章:安房国統一事業と権力基盤の確立

里見義通が歴史の表舞台に登場したとき、安房国は未だ群雄割拠の時代にあった。彼が如何にしてこの地を平定し、戦国大名としての強固な権力基盤を築き上げたのか。その過程は、彼の武将としての力量と戦略眼を如実に物語っている。

2-1. 義通登場以前の安房国:国人領主の割拠

15世紀後半から16世紀初頭にかけての安房国は、決して単一の権力によって統治された平穏な地ではなかった。鎌倉時代以来の伝統を持つ安西(あんざい)氏、神余(かなまり)氏、丸(まる)氏、東条(とうじょう)氏といった国人領主たちが各地に勢力を張り、互いに牽制しあう分裂状態にあった 6 。里見氏は、初代・義実の時代にこの地へ進出した新興勢力であり、これらの在地領主たちと時には争い、時には協調しながら、一歩ずつその影響力を拡大していく必要があった。伝説では、義実が瞬く間に安房を統一したかのように語られるが 10 、実際にはより複雑で時間のかかるプロセスであったと考えられる。

2-2. 安房平定:「下剋上」による支配権の確立

この膠着した状況を打破し、安房国に実質的な統一をもたらしたのが、里見義通であった。『北条五代記』が伝えるところによれば、義通は在地の有力国人であった安西氏に対して「下剋上」を仕掛け、これを打ち破ることで安房の平定を成し遂げたとされる 1 。これは、単に先代の地位を継承したのではなく、既存の権力秩序を武力によって覆すという、まさしく戦国時代的なダイナミズムを伴う権力掌握であったことを示唆している。

義通は安房国稲村城(現在の千葉県館山市)を本拠地とし 1 、その支配体制を盤石なものにしていった。彼は自身の武力だけでなく、一族の結束力を巧みに利用した。弟の実堯に軍の指揮を委ね、安房北部から房総半島を北上して上総国南部へと軍事行動を展開させたのである 1 。この一連の軍事作戦を通じて、安房・上総に盤踞していた三浦氏の一族である正木通綱(まさき みちつな)らを服属させ、自らの支配下に組み込むことに成功した 1 。史料上で義通の活動が初めて確認される永正5年(1508年)の段階で、彼はすでに安房国の大半をその手中に収める、名実ともにこの地域の覇者となっていたのである 1 。

2-3. 里見水軍の掌握と経済基盤

房総半島の先端という地理的に限定された場所から、なぜ里見氏は関東の政治情勢にまで影響を及ぼす強大な勢力へと成長できたのか。その答えは、彼らが掌握した「海」の力にあった。安房国の統一事業は、陸上における城の攻略戦であると同時に、東京湾の制海権を巡る経済戦争の側面を色濃く持っていた。

義通が強力な水軍、すなわち「里見水軍」を擁していたことは、後の彼の行動からも明らかである。永正17年(1520年)には、小弓公方の要請を受け、東京湾を縦断して対岸の下総国関宿城を攻撃する計画に加わっている 1 。これは、内陸水運の要衝にまで軍事力を投射できるほどの高度な海上輸送能力と戦闘力を保持していたことの証左に他ならない。

この強力な水軍の基盤となったのが、正木氏をはじめとする、服属させた在地領主たちの力であった。彼らは元来、東京湾で活動する水上勢力であり、そのノウハウと兵力を里見氏の支配下に組み込むことで、義通の軍事・経済基盤は飛躍的に強化された。港湾を抑え、海上交通路を支配することは、交易による莫大な利益をもたらすとともに、敵対勢力への海上からの攻撃や兵站の確保を可能にする。義通による安房統一とは、この海を制する者が房総を制するという、地政学的な真理を的確に突いた戦略の勝利だったのである。

第三章:関東の動乱と外交戦略 ― 「副師」の称号が意味するもの

安房一国をその手中に収めた里見義通の視線は、国内に留まらなかった。彼は房総半島という舞台から、より広大な関東全体の政治力学へと積極的に関与していく。当時の関東を揺るがした「永正の乱」という大動乱の中で、義通は巧みな外交戦略を展開し、里見氏の政治的地位を飛躍的に高めることに成功した。

3-1. 永正の乱と古河公方との関係

16世紀初頭の関東は、古河公方・足利政氏(あしかが まさうじ)と、その子である高基(たかもと)が家督を巡って争う「永正の乱」の渦中にあった 12 。この公方家の内紛は関東一円の国人領主たちを巻き込み、彼らは政氏方につくか、高基方につくかという重大な政治的選択を迫られた。伊豆・相模から勢力を伸ばしつつあった伊勢宗瑞(後の北条早雲)が高基を支持するなど、この対立は後の関東の勢力図を決定づける大きな転換点となった。

この動乱の初期段階において、里見義通は父である足利政氏の陣営を明確に支持した。その最も象徴的かつ具体的な証拠が、永正5年(1508年)9月に行った安房国の総社である鶴谷八幡宮(つるがやはちまんぐう)の大規模な修造事業である 2 。この時、社殿に納められた棟札には、修造の目的が「古河公方足利政氏の武運長久」を祈願するためであったことが明記されている 12 。これは、義通が政氏方の中核的支援者の一人であったことを示す、動かぬ証拠と言える。

3-2. 「大檀那副師源義通」の政治的意図

鶴谷八幡宮の棟札で注目すべきは、義通が自らの名を「大檀那副師源義通(だいだんな ふくし みなもとの よしみち)」と署名している点である 18 。この「副師」という、他にあまり例を見ない称号にこそ、義通の高度な政治戦略が隠されている。

この称号は、単なる自称に留まるものではない。関東における里見氏の新たな政治的地位を内外に宣言するための、極めて戦略的なブランディングであった。「師」とは本来、将軍や公方を指す最高位の尊称である。その「副」を名乗ることは、自らを公方に次ぐ存在、すなわち「関東副将軍」にも等しい地位にあると宣言するに等しい、野心的な行為であった 1 。

この「副師」という称号が持つ意味は、二重の構造を持っていた。第一に、安房国内の他の国人領主たちに対して、里見氏は単なる同格の領主ではなく、関東の最高権威である古河公方と直結した、別格の存在であることを示す効果があった。これは、自らの支配を正当化し、国内の求心力を高める上で絶大な威力を発揮した。第二に、関東の他の戦国大名たちに対して、里見氏が古河公方・政氏陣営の中核を担う有力大名であることを強くアピールするものであった。これにより、外交交渉において優位な立場を確保しようとしたのである。

したがって、鶴谷八幡宮の造営は、単なる敬虔な宗教行為であると同時に、自らの権威を内外に誇示し、政治的資本を最大化するための壮大な舞台装置であったと言える。義通は、宗教的権威と政治的権威を巧みに結びつけ、里見氏のブランドイメージを劇的に向上させたのである。

3-3. 小弓公方の台頭と支持勢力の転換

「永正の乱」が長期化する中で、関東の政治情勢はさらに流動化する。永正15年(1518年)、政氏のもう一人の子である足利義明(よしあき)が、真里谷氏らの支援を受けて下総国小弓城(おゆみじょう)に入り、「小弓公方」を称して兄・高基に対抗し始めると、新たな勢力軸が生まれた 12 。

この新しい動きに対し、里見義通は時勢を的確に読み、支持勢力を従来の古河公方(政氏方)から、より地理的に近く、連携しやすい小弓公方へと転換した 1 。この路線転換は、里見氏の軍事的な役割をより明確なものにした。永正17年(1520年)、義通は小弓公方・義明から、古河公方側に与する下総国の千葉氏(本佐倉城)や、関東の内陸水運の要衝である関宿城への攻撃を期待されている 1 。これは、里見氏が小弓公方陣営の主力部隊として、房総半島から東京湾を越え、対岸の北条氏や古河公方方の諸勢力と直接対峙する、極めて重要な軍事的役割を担っていたことを物語っている。義通の指導の下、里見氏は房総半島の一地域権力から、関東全体の覇権争いに名を連ねる有力なプレーヤーへと成長を遂げたのである。

第四章:義通の晩年と内乱の萌芽

里見氏を戦国大名へと押し上げた義通の治世は、しかし、その死とともに大きな転換点を迎える。彼の晩年の権力構造と、その死が引き金となった一族の内紛は、彼が築き上げた偉大な遺産の大きさと、それを巡る争いの激しさを物語っている。

4-1. 没年の再検討:長期政権の実態

従来、義通の没年は永正15年(1518年)あるいは大永元年(1521年)とされ、比較的短い治世であったと考えられてきた 1 。しかし、この説は近年の研究によって覆されている。大永5年(1525年)頃まで義通が発給したとされる古文書の存在が確認されたことから、彼の実際の没年はそれ以降であり、50歳近くまで健在であった可能性が極めて高いとされている 1 。

この没年の修正は、里見氏の歴史を理解する上で決定的に重要である。なぜなら、義通の治世が長かったということは、安房国の統一から上総国への進出、そして小弓公方との連携という、里見氏が戦国大名として飛躍を遂げた一連の事業が、すべて義通という一人の傑出した当主の指導下で行われたことを意味するからである。彼の子である義豊が家督を継承したとき、それは発展途上の不安定な領国ではなく、すでに関東有数の勢力として確立された、強大で豊かな「完成された領国」であった。

義通が築き上げたこの偉大な遺産こそが、次代の凄惨な内乱の直接的な原因となった。争いの対象があまりにも大きかったからこそ、義豊と叔父・実堯との対立は抜き差しならないものとなり、相模の北条氏のような外部の強大な勢力が介入するほどの激しい内乱、すなわち「天文の内乱」へと発展したのである。義通の長期政権は、里見氏の栄光の時代そのものであり、同時に次なる悲劇の序章でもあった。

4-2. 弟・実堯と子・義豊との権力構造

義通の晩年、里見家中の権力は、必ずしも彼一人に完全に集中した一枚岩の状態ではなかった可能性が史料から窺える。例えば、義通は軍事面の重責を弟である実堯に委ね、彼を「次将」として安房北郡への討ち入りを命じている 1 。一方で、嫡男である義豊は、父とは別に独自に高野山との関係を構築するなど、独自の行動を見せている 12 。

これらの事実は、里見家中において複数の権力軸が並存していた可能性を示唆している。館山市が発行する資料においても、「この時期の里見家は、義通で一本化していなかったようなのです」という興味深い指摘がなされている 2 。さらに、古河公方を巡る対立において、父・義通が足利政氏を支持する一方で、若き義豊は対立する息子の高基を支持し、家中に路線対立が存在したのではないかという推測まで存在する 2 。

このような権力の分有状態、あるいは家中の路線対立は、義通という強力な指導者が存命中は巧みにコントロールされていたのかもしれない。しかし、彼の死によってその均衡が崩れたとき、潜在的な対立は一気に表面化する。義通が築いた権力と領国という巨大な遺産を誰が主導して継承するのか。この問題を巡り、嫡男である義豊と、長年軍事を担い実力者であった叔父の実堯(およびその子・義堯)との間に深刻な亀裂が生じた。これが、義通の死後、里見氏を二分する「天文の内乱」へと発展する直接的な土壌となったのである 7 。

結論:戦国大名・里見氏の礎を築いた「賢使君」としての再評価

本報告書を通じて行ってきた多角的な検証の結果、里見義通の人物像は、従来の「病弱で影の薄い当主」というイメージから大きくかけ離れた、ダイナミックで戦略的な指導者として浮かび上がってくる。

第一に、彼は単なる家督継承者ではなく、実力によって安房国を統一した創業者であった。初代・義実の子としてその事業を継ぎ、分裂状態にあった安房国の国人領主たちを武力と策略をもって平定し、稲村城を拠点とする強固な支配体制を確立した 1 。

第二に、彼は卓越した外交感覚を持つ政治家であった。関東の「永正の乱」という大動乱に主体的に介入し、鶴谷八幡宮の造営と「副師」という独創的な称号を通じて古河公方との強固な関係を演出し、自らの権威を内外に知らしめた 14 。その後は冷静に時勢を読み、小弓公方陣営の主力としてその地位を乗り換え、里見氏の軍事力を関東の政治地図における重要な変数へと押し上げた 1 。

第三に、彼の治世は従来考えられていたよりも遥かに長く、その長期政権下で里見氏は房総半島の一国人領主から、紛れもない戦国大名へと脱皮を遂げた。彼が築き上げた強大な軍事力(特に里見水軍)、豊かな経済基盤、そして関東における政治的地位こそが、次代の義豊と義堯が血で血を洗う争いを繰り広げた「偉大なる遺産」であった。その後の里見氏の百数十年にわたる歴史と、関東の覇権を巡る北条氏との数十年にわたる激しい抗争の原点は、まさしく義通の時代に築かれたのである。

特筆すべきは、同時代の鎌倉の禅僧が、義通を「房州の賢使君(優れた国守)」と高く評価していたという記録が存在することである 2 。これは、彼が単なる武勇に優れた将帥であっただけでなく、領国経営においても優れた手腕を発揮した為政者であったことを示唆している。

以上の分析から、里見義通は、安房里見氏の歴史における真の創業者であり、その礎を一代で築き上げた、再評価されるべき傑出した戦国大名であったと結論付けることができる。

付録:里見義通 関連年表

|

西暦 |

元号 |

月 |

出来事 |

典拠 |

|

1481年? |

文明13年? |

|

里見義通、誕生か。 |

1 |

|

1508年 |

永正5年 |

9月 |

義通、古河公方足利政氏の武運長久を祈願し、鶴谷八幡宮を修造。「大檀那副師源義通」と署名する。 |

12 |

|

1512年 |

永正9年 |

8月 |

子の義豊、高野山舜教院と宿坊契約を結ぶ。 |

12 |

|

1514年 |

永正11年 |

6月 |

義通、弟・実堯を次将として安房北郡に討ち入り、妙本寺に布陣する。 |

12 |

|

1515年 |

永正12年 |

3月 |

義通、妙本寺に城を築き、実堯を城代として置く。 |

12 |

|

1518年 |

永正15年 |

|

小弓公方足利義明が下総小弓城に入る。里見氏(義通)はこれに従う。 |

12 |

|

1520年 |

永正17年 |

|

義通、小弓公方の命を受け、下総本佐倉城の千葉氏を攻撃する。 |

1 |

|

1525年頃 |

大永5年頃 |

|

この頃まで義通の活動を示す古文書が存在。これ以降に没したと推定される。 |

1 |

|

1533年 |

天文2年 |

7月 |

義通の子・義豊が、叔父にあたる里見実堯と重臣・正木通綱を稲村城で殺害。「天文の内乱」が勃発する。 |

8 |

|

1534年 |

天文3年 |

4月 |

義豊、実堯の子・義堯に犬掛の合戦で敗れ、滅亡。これにより前期里見氏の嫡流は断絶する。 |

8 |

引用文献

- 里見義通 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E7%BE%A9%E9%80%9A

- さとみ物語・要約版 2章-3 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_3/2shou_3.html

- 里見氏歴代略歴 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/siryouhen/ryakureki/ryakureki.html

- 里見義実(さとみよしざね)の安房入部(あわにゅうぶ) - 日本財団図書館 https://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00354/contents/0037.htm

- 里見氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E6%B0%8F

- 安房里見と青岳尼オフ 2003/09/27 - 埋もれた古城 http://umoretakojo.jp/Shiro/Tokubetsuhen/AwaOff030927/index.htm

- 松戸駅前は戦国の古戦場?第一次国府台合戦と経世塚・足利義明 - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/212037/

- 里見氏の安房国支配と「天文の内乱」 - 館山まるごと博物館 https://awa-ecom.jp/bunka-isan/section/awa-070-040/

- 里見一族の歴史 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/wiki/%E9%87%8C%E8%A6%8B%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2

- 武家家伝_里見氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/satomi.html

- 里見氏の歴史 https://satomishi.com/history/

- 房総里見氏略年表 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/siryouhen/nenpyo/nenpyo.html

- 足利政氏のとき。 古河公方政氏の時代 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/3shou/3shou_1/3shou_1.html

- 【3】-2 里見氏と足利氏-里見氏と北条氏 | たてやまフィールド ... http://history.hanaumikaidou.com/archives/7281

- 里見氏と那古寺 - 館山市立博物館 http://history.hanaumikaidou.com/archives/8348

- 里見氏と南総里見八犬伝 https://www.mboso-etoko.jp/_mgmt/img/2024/03/hakkenden.pdf

- 里見義実は室町時代、鎌倉の足利氏の指示で、白浜を拠点にしていた対立勢力の上杉氏を追い出し東京湾の制海権を奪い取った。やがて小田原北条氏が進出してくると海上交通の権益をめぐって抗争を繰り広げた。秀吉・家康の全国政権ができる http://www.awa.or.jp/home/kabuto/rekishi.html

- 東国の戦国合戦 - 箕輪城と上州戦国史 https://minowa1059.wiki.fc2.com/m/wiki/%E6%9D%B1%E5%9B%BD%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%9B%BD%E5%90%88%E6%88%A6

- 市原郡内の城址における里見一族との関係 https://fururen.net/wp-content/uploads/2024/05/%E5%B8%82%E5%8E%9F%E9%83%A1%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E9%87%8C%E8%A6%8B%E4%B8%80%E6%97%8F%E3%81%A8%E3%81%AE%E9%96%A2%E4%BF%82.pdf

- www.city.tateyama.chiba.jp https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/youyaku/2shou/2shou_4/2shou_4.html#:~:text=%E5%86%85%E4%B9%B1%EF%BC%88%E3%81%AA%E3%81%84%E3%82%89%E3%82%93%EF%BC%89%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0,%E3%81%A6%E5%AE%B6%E7%9D%A3%E3%82%92%E5%A5%AA%E3%81%A3%E3%81%9F

- さとみ物語・完全版 2章-4文 https://www.city.tateyama.chiba.jp/satomi/kanzenban/kan_2shou/k2shou_4/k2shou_4min.html

- 里見氏の安房統一の栄光と挫折~関東の覇権をかけてのちに北条氏と争う~ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/2892/