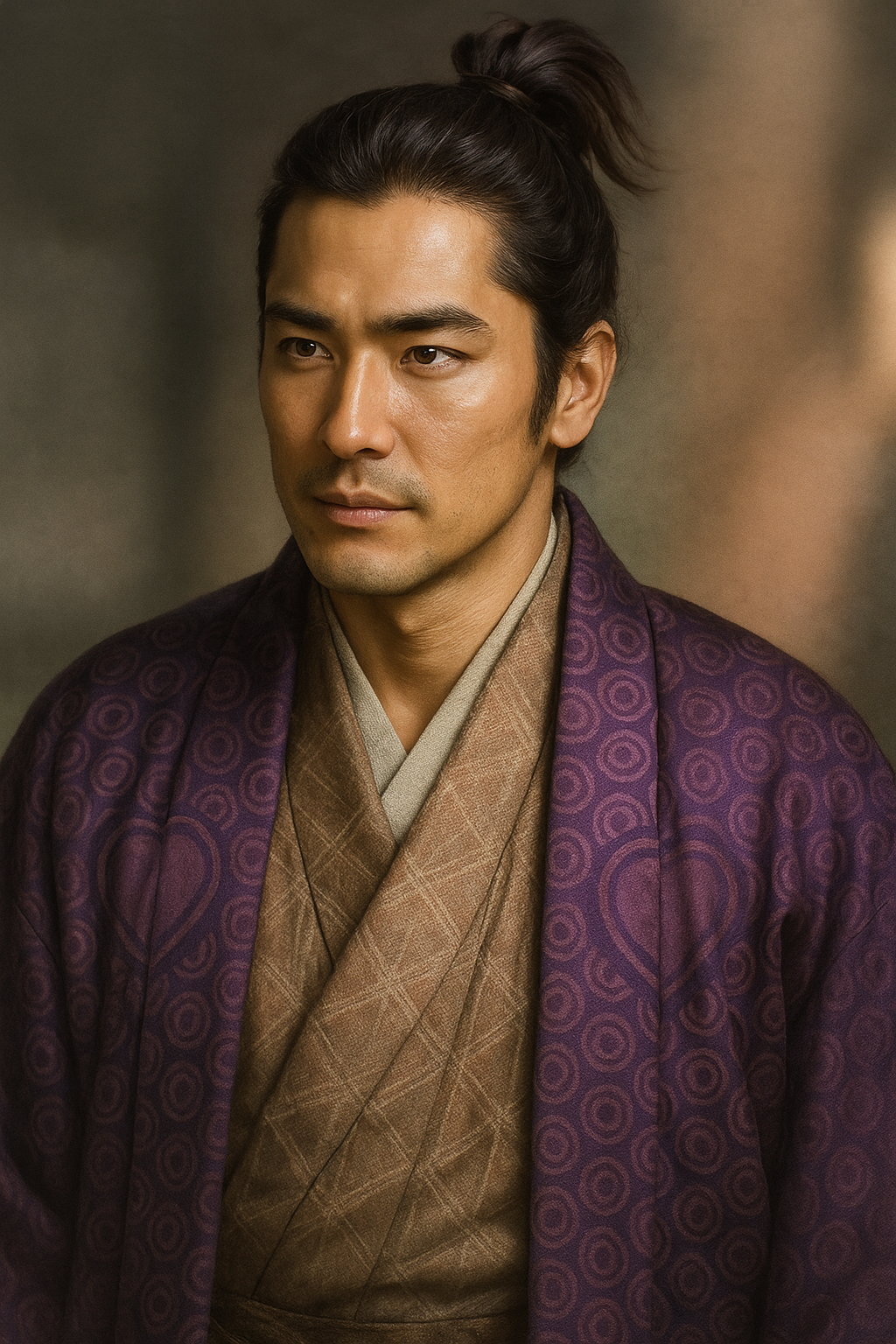

金上盛備

金上盛備は蘆名氏の執権。卓越した政治・外交手腕で主家を支えるも、後継者問題で家中分裂。摺上原で忠義を貫き討死、蘆名氏滅亡の悲劇を飾った。

蘆名の執権、金上盛備 ― 名門・蘆名家の命運を背負った老臣の実像

序章:会津の執権、金上盛備とは何者か

戦国時代の南奥羽、すなわち現在の東北地方南部は、中央の政治動向と複雑に絡み合いながら、数多の有力大名が覇を競う群雄割拠の地であった。その中でも、会津四郡を領し、一時は中通りにまで勢力を伸張した名門・蘆名氏は、伊達氏、佐竹氏、上杉氏といった強大な隣国に囲まれながらも、巧みな外交と統治によってその威勢を保っていた。この蘆名家の歴史において、その末期にひときわ異彩を放つ人物がいる。金上盛備(かながみ もりはる)、その人である 1 。

「蘆名の執権」と称された盛備は、卓越した政治手腕で主家を支え、特に蘆名家が相次ぐ当主の夭折によって存亡の危機に瀕した際には、その采配が家の命運を左右するほどの重きをなした 1 。彼は、伊達政宗の弟・小次郎を推す家中の勢力を抑え、常陸の佐竹義重の子・義広を新たな当主として迎えることに成功する。しかし、この決断が蘆名家中の分裂を決定的にし、最終的には宿敵・伊達政宗との決戦、摺上原の戦いでの惨敗と蘆名家滅亡という悲劇的な結末へと繋がっていく 1 。

後世、盛備は主君のために命を捧げた「忠臣」として、佐瀬種常・常雄父子と共に「三忠碑」にその名が刻まれ、顕彰されることになる 1 。一方で、彼の政治判断が結果的に主家の滅亡を招いたという評価もまた、厳然たる事実として存在する。忠臣であったのか、あるいは時勢を読み誤った老臣だったのか。

本報告書は、金上盛備という一人の武将の生涯を丹念に追うことを通じて、この問いに多角的な視点から迫るものである。彼の出自と蘆名家における立場、全盛期を支えた政治・外交手腕、そして蘆名家が滅亡へと向かう過程で彼が下した決断とその背景を、関連史料を基に詳細に分析する。これにより、戦国末期の南奥羽における政治力学の中で、名門・蘆名家の命運を一身に背負った老臣の実像を明らかにすることを目的とする。

第一章:金上氏の出自と蘆名家における台頭

金上盛備の人物像を理解するためには、まず彼が属した金上氏の出自と、蘆名家におけるその特異な地位を把握する必要がある。金上氏は単なる譜代家臣ではなく、蘆名家の存立に不可欠な役割を担う一族であった。

第一節:蘆名一門としての金上氏

金上氏は、その祖を坂東八平氏の名門・三浦氏に持つ、由緒ある一族である 5 。鎌倉時代、奥州合戦の功により会津を拝領した三浦一族の佐原義連の子、盛連の三男・盛義が陸奥国河沼郡藤倉(現・会津若松市)に拠点を構えて藤倉氏を称した。その孫にあたる盛弘が同郡金上(現・会津坂下町)に移り住み、金上氏を名乗ったのがその始まりとされる 5 。

金上氏が蘆名家中で重要な地位を占めるに至った背景には、二つの大きな要因がある。第一に、彼らが蘆名氏の「一門」であったことである。会津三浦一族の惣領となったのは、藤倉盛義の弟・光盛が興した蘆名氏であり、金上氏はその分家として、主家と血縁的な結びつきを持つ重臣であった 5 。この事実は、後に盛備が家中の後継者問題といった重大な局面で強い発言力を持つための権威の源泉となった。

第二に、その地政学的な役割の重要性である。金上盛弘は、本拠地である会津金上のみならず、阿賀野川を下って越後国蒲原郡小川荘(現・新潟県阿賀町一帯)にまで進出し、建長4年(1252年)に津川城を築いた 5 。以来、金上氏は代々この津川城主を務めることになるが、この地は西の大国・上杉氏と国境を接する、蘆名領の最前線であった 2 。すなわち金上氏は、単なる一族重臣に留まらず、蘆名家の西方の安全保障を一手に担う、極めて重要な戦略的拠点管理者としての役割を世襲していたのである。国境防衛の最前線を担うという立場は、必然的に武力だけでなく、情報収集、交渉、同盟といった高度な外交能力を要求する。盛備の生涯を特徴づける外交重視の姿勢は、まさにこの金上氏が置かれた地政学的な環境によって育まれたものと言えよう。

第二節:蘆名家全盛期と盛備の青年期

金上盛備は、大永7年(1527年)、金上氏第14代当主・金上盛信の子として生を受けた 1 。彼が歴史の表舞台に登場する頃、主家である蘆名家は第16代当主・蘆名盛氏のもとでまさに全盛期を謳歌していた。盛氏は山内氏を討ち、二階堂盛義を降伏させ、田村清顕をも従属させるなど、会津のみならず中通りにまで勢力を拡大し、「奥州の名君」と称されるほどの武将であった 10 。

このような主家の隆盛期にあって、盛備もまたその才能を開花させていく。彼は主君・盛氏と緊密な連携を取りながら、内政・外交の両面で八面六臂の活躍を見せた 2 。その卓越した政治手腕は、やがて彼に「蘆名の執権」という、事実上の宰相ともいえる称号をもたらすことになる 1 。盛氏という英主のもとで、盛備は蘆名家の権力の中枢を担う人物として、その地位を不動のものとしていったのである。

第二章:「蘆名の執権」としての政治・外交手腕

「蘆名の執権」と称された金上盛備の活動は、軍事面にとどまらず、中央政権との外交交渉から周辺大国との折衝、さらには領国の経済基盤の維持に至るまで、多岐にわたった。彼の政治・外交手腕は、蘆名家が戦国の荒波を乗り切る上で不可欠なものであった。

第一節:中央政権との連携 ― 織田信長への外交工作

盛備の外交手腕が最も顕著に発揮されたのが、中央の天下人・織田信長との交渉であった。天正9年(1581年)、当時の蘆名家当主・蘆名盛隆は、叔父にあたる伊達輝宗と共に、越後で上杉景勝に反旗を翻した新発田重家を支援していた 5 。これは、北陸地方で上杉氏と敵対していた織田信長と利害が一致するものであった。

この好機を捉え、盛隆は重臣である盛備を名代として上洛させ、信長との交渉にあたらせた 13 。これは単なる臣従の意思表示ではなく、上杉景勝という共通の敵を持つ信長の力を利用し、南奥羽における蘆名家の地位を盤石にしようとする、極めて戦略的な外交であった。盛備は交渉の席で、主君・盛隆が三浦一族の正統な後継者であることを訴え、その権威の裏付けを求めたと考えられる。

この外交工作は大きな成果を上げる。信長は盛隆の献上した名馬3頭と蝋燭1000挺に応え、朝廷に働きかけて盛隆を三浦一族の惣領が代々名乗る官途「三浦介」に補任させたのである 8 。これは、元は人質であった盛隆の権威を家中で絶対的なものにすると同時に、蘆名家が中央政権から公認された南奥羽の有力大名であることを内外に示す、画期的な出来事であった。この功績により、盛備自身も従五位下・遠江守に叙任され、その政治的地位をさらに高めた 1 。盛備のこの働きは、彼が地方の重臣に留まらない、天下の趨勢を見据えた大局的な視野を持つ政治家であったことを雄弁に物語っている。

第二節:越後への介入 ― 御館の乱と新発田重家の乱

盛備の活動は、対上杉氏政策においても重要な役割を果たした。天正6年(1578年)、上杉謙信の死後に勃発した家督争い「御館の乱」では、主君・蘆名盛氏の命を受けて上杉景虎方として越後に出兵し、蒲原安田城を攻略するなどの軍功を挙げている 12 。

続く「新発田重家の乱」においても、蘆名家は一貫して新発田氏を支援した。盛備は主君・盛隆の方針に従い、上杉景勝からの援軍要請を黙殺するだけでなく、天正10年(1582年)には配下の小田切盛昭を赤谷城に入れるなど、積極的に軍事介入を行った 13 。

しかし、この越後への介入は、伊達政宗が家督を継ぐと状況が一変する。政宗が父・輝宗の路線を転換し、新発田氏への支援を打ち切ったことで、蘆名氏は単独で上杉氏と対峙せざるを得なくなった 19 。天正15年(1587年)、盛備は新発田方の補給拠点であった赤谷城の救援に向かうが、上杉方の猛将・藤田信吉に敗れ、城は陥落してしまう 1 。この敗北は、蘆名家の対越後政策の限界を露呈させるとともに、伊達氏との関係悪化が軍事的劣勢に直結することを象徴する出来事となった。

第三節:領国経営への関与

盛備の具体的な内政手腕を示す一次史料は限られているが、「蘆名の執権」という呼称は、彼が軍事・外交のみならず、領国経営全般に深く関与していたことを示唆している 1 。彼の政治力の源泉の一つは、その経済的基盤にあったと考えられる。

盛備が城主を務めた津川は、会津と越後を結ぶ阿賀野川水運の結節点であり、経済・交通の要衝であった 21 。会津からは米、麻苧、薪炭などが、日本海側からは塩や各種雑貨が津川湊を経由して流通しており、この舟運を差配する「津川船道」と呼ばれる組織を支配下に置くことで、金上氏は莫大な商業的利益を得ていたと推察される 22 。蘆名家臣団の中で最大の3万8千石という知行高 8 は、こうした商業利権を反映したものであった可能性が高い。

また、蘆名氏は領内の産業育成にも力を入れていた。盛備の祖先にあたる12代当主・蘆名盛信は文安6年(1449年)に漆樹の栽培を奨励しており、これは後の会津塗の基礎となった 25 。盛隆の代には、この漆から作られた蝋燭を信長に献上していることからも、特産品として確立していたことがわかる 28 。さらに、天正年間には高玉金山が開坑されるなど、鉱山経営も蘆名氏の重要な財源であった 29 。盛備は執権として、こうした領国の経済政策全般を統括する立場にあったと考えられ、その政治力は、一門としての家格のみならず、経済的要衝の掌握という実利によっても支えられていたのである。

第三章:蘆名家、存亡の岐路 ― 後継者問題と家中の分裂

蘆名盛氏が築き上げた全盛期は、当主の相次ぐ死によって脆くも崩れ去る。この未曾有の危機に際し、金上盛備は家の存続を賭けた重大な決断を迫られる。しかし、その決断は皮肉にも家中の分裂を決定的なものとし、名門蘆名家を滅亡へと導く引き金となった。

第一節:相次ぐ当主の死と権力の空白

蘆名家の悲劇は、天正12年(1584年)に始まる。当主・蘆名盛隆が、黒川城内にて寵臣の大庭三左衛門によって暗殺されるという衝撃的な事件が起こったのである 2 。盛隆は元々、二階堂氏からの人質であり、先代・盛興の未亡人を娶って家督を継いだ経緯から、家中に反感を抱く者も少なくなかった 13 。彼の突然の死は、蘆名家が内包していた構造的な脆弱性を一気に露呈させた。

跡を継いだのは、盛隆の遺児で生後わずか1ヶ月の亀王丸であった。しかし、幼い当主のもとで家中の動揺を抑えることはできず、その亀王丸も天正14年(1586年)、疱瘡によりわずか3歳でこの世を去ってしまう 1 。ここに蘆名家の直系血脈は完全に途絶え、400年続いた名門は、後継者不在という存亡の危機に立たされた。

第二節:伊達か佐竹か ― 家中を二分した選択

後継者問題は、蘆名家臣団を真っ二つに引き裂いた。候補者は二人。一人は、北の隣国で破竹の勢いを見せる伊達政宗の弟・小次郎。もう一人は、南の雄であり、かねてより蘆名家と婚姻関係を結んできた常陸の佐竹義重の次男・義広であった 1 。

この国家の存亡を賭けた選択において、筆頭家老として全権を委ねられた金上盛備は、佐竹義広の擁立を断行する 1 。この決断の背景には、伊達政宗に対する強い不信感があった。政宗は、父・輝宗が築いた親蘆名路線を反故にし、蘆名の宿敵である上杉景勝と手を結ぶなど、あからさまな敵対行動を繰り返していた 19 。盛備にとって、野心的な政宗の弟を当主に迎えることは、蘆名家を伊達に乗っ取らせるに等しい暴挙であり、到底容認できる選択ではなかった。外交的合理性から見れば、台頭する脅威(伊達)に対抗するため、既存の同盟国(佐竹)との連携を強化するのは当然の帰結であった。

第三節:分裂の深化と伊達政宗の調略

しかし、盛備のこの合理的な外交判断は、蘆名家中の政治力学を無視したものであった。家中には、伝統的に伊達家との関係を重視する勢力が根強く存在したのである。蘆名一門の重鎮である猪苗代盛国、蘆名四天王の一人に数えられる富田氏実、そして宿老の平田氏範といった面々が伊達小次郎を推し、一大派閥を形成していた 32 。彼らにとって、盛備の決定は長年の慣習と血縁を無視した独断と映った。

この亀裂は、新当主・蘆名義広と共に佐竹家から送り込まれてきた大縄義辰らの側近が権勢を振るい、旧来の伊達派重臣を次々と失脚させるに及んで、修復不可能なものとなった 18 。蘆名家は、外交的安定と引き換えに、内部の結束という統治の根幹を失ったのである。

伊達政宗がこの好機を見逃すはずはなかった。彼は不満を抱く伊達派の重臣たちに次々と調略の手を伸ばし、内応を促した。特に、会津盆地の入り口という戦略的要衝を抑える猪苗代盛国への働きかけは執拗に行われ、これが後の蘆名家滅亡の直接的な引き金となる 31 。蘆名家の崩壊は、もはや時間の問題であった。

|

派閥 |

主要人物 |

主張・動機 |

主な支持基盤 |

|

佐竹派 |

金上盛備 |

対伊達防衛、佐竹氏との連携による勢力維持。中央集権的な統治体制の志向。 |

蘆名家の中枢を担う官僚的家臣、中央政権との繋がりを重視する層。 |

|

伊達派 |

猪苗代盛国、富田氏実、平田氏範 |

伝統的な伊達家との協調路線。血縁関係の重視。在地領主としての独立性の維持。 |

独立性の高い一門衆、在地国人領主層、譜代の宿老の大半。 |

第四章:摺上原の戦い ― 忠臣の最期と名門の終焉

蘆名家中の深刻な分裂は、ついに軍事的な破局を迎える。天正17年(1589年)6月5日、磐梯山麓の摺上原で繰り広げられた伊達軍との決戦は、名門蘆名家の終焉を告げる戦いとなった。この戦いで金上盛備は、崩壊する主家と運命を共にすることになる。

第一節:決戦への道 ― 猪苗代盛国の内応

天正17年(1589年)、伊達政宗は満を持して会津侵攻を開始した。彼はまず相馬領を攻めるという陽動で蘆名方の注意を引きつけた後、かねてより調略を進めていた猪苗代盛国に最後通牒を送った 43 。6月1日、盛国はついに人質を差し出して伊達方への内応を表明する 42 。

これにより、政宗は会津盆地の喉元に位置する猪苗代城を、一滴の血も流すことなく手中に収めた 37 。これは戦略的に決定的な意味を持った。黒川城への最短経路を確保しただけでなく、蘆名家臣団の動揺を誘い、内部崩壊を加速させる効果があった。一方、当主・蘆名義広は、父・佐竹義重らとの連合軍を須賀川に集結させていたが、背後の要衝を奪われたことで狼狽し、黒川城への撤退を余儀なくされた 42 。政宗は周到な調略によって、開戦前にして既に戦いの主導権を完全に握っていたのである。

第二節:摺上原の激突

6月5日早朝、両軍は摺上原で対峙した。兵力は伊達軍が約2万1千、対する蘆名軍は約1万6千と、伊達方が優勢であった 44 。伊達軍は内応した猪苗代盛国を先鋒とし、片倉景綱、伊達成実といった精鋭が続く布陣を敷いた 43 。対する蘆名軍は、伊達派であった富田氏実の子・隆実が先鋒を務め、金上盛備や佐瀬種常らは第二陣として控えた 46 。

午前6時頃、戦端が開かれた 48 。当初、戦況は意外にも蘆名軍に有利に進んだ。西からの強い風が伊達軍の視界を遮る追い風となり、先鋒・富田隆実隊の猛攻もあって、伊達軍の第一陣は苦戦を強いられた 37 。

しかし、午後に入り風向きが東風に変わると、戦況は一変する 42 。この好機を逃さず伊達成実隊が蘆名軍の側面に回り込み奇襲をかけると、統制を欠いた蘆名軍は混乱に陥った。この時、『会津四家合考』などの記録によれば、後陣にいた佐瀬河内守、松本源兵衛、河原田盛次といった部隊はほとんど動かず、戦況を傍観していたという 48 。さらに、伊達派の重鎮であった富田氏実は、戦況が不利と見るや、戦線を無断で離脱したとされる 34 。もはや軍としての統制は完全に失われ、蘆名軍は総崩れとなった。この敗北は、兵力や天候といった戦術的要因以上に、後継者問題以来の家中の深刻な分裂が戦場で噴出した結果であった。

第三節:忠臣たちの最期

味方が次々と戦線を離脱する絶望的な状況の中、金上盛備は佐瀬種常・常雄父子と共に、主君・義広を逃がすための壮絶な殿軍(しんがり)戦を展開した 37 。彼らは崩壊する軍の最後尾で敵の猛追を食い止め、文字通り自らの命を盾としたのである。

盛備は、伊達軍の猛将・片倉景綱の部隊に馬首を向けて突撃し、奮戦の末に討ち取られたと伝わる。享年63であった 1 。彼の死は、一個人の死であると同時に、400年の歴史を誇った名門・蘆名家の終焉を象徴するものであった。

敗走した蘆名軍の悲劇はこれで終わらなかった。退路である日橋川に架かる橋は、寝返った猪苗代盛国によって事前に落とされており、多くの兵が川で溺死した 43 。かろうじて黒川城に逃げ帰った義広であったが、もはや城を守る兵も家臣もおらず、6月10日の夜、城を捨てて実家の佐竹氏のもとへと落ち延びていった 1 。こうして、南奥羽に君臨した戦国大名・蘆名氏は、歴史の舞台から姿を消したのである。

第五章:後世への影響と評価

摺上原の戦いでその生涯を閉じた金上盛備であったが、彼の存在が歴史から忘れ去られることはなかった。その死後、彼の名は時代の価値観と共に様々な形で語り継がれ、現代に至るまで人々の関心を引きつけている。

第一節:金上氏一族のその後

盛備の死は、金上氏一族の運命をも大きく変えた。父の死の報を受け、本拠地である津川城を守っていた嫡男の金上盛実は、伊達政宗に降伏した 5 。政宗は当初、盛実に対して金上氏の本貫の地である会津金上300石の所領を安堵したが、それも束の間のことであった。翌天正18年(1590年)、豊臣秀吉による奥州仕置によって政宗は会津領を没収され、それに伴い盛実もわずかに安堵された所領すら失い、会津の地を去ることになった 5 。

盛実と弟の備秀は、その後、伊達一門の石川昭光に仕えたとされ、他の三人の弟たちは会津に残り土着したと伝わっている 5 。これにより、蘆名家の重臣として栄えた金上氏の嫡流は、その本拠地であった会津から姿を消すことになった。

第二節:「三忠碑」と忠臣像の形成

金上盛備の名が再び会津の歴史に大きく刻まれるのは、彼の死から約260年後の江戸時代後期、嘉永3年(1850年)のことである。時の会津藩主・松平容敬は、摺上原の古戦場跡に一つの石碑を建立した 1 。

この碑は「三忠碑」と名付けられ、摺上原の戦いで主君・蘆名義広のために命を落とした金上盛備、佐瀬種常、そして種常の子・常雄の三名の忠誠を後世に伝えるために建てられたものであった 1 。碑文において、盛備の名はその筆頭に刻まれており、主家滅亡の悲運の中にあっても最後まで忠義を貫いた武士の鑑として称えられている 2 。

特筆すべきは、この碑を建立したのが、蘆名氏とは直接関係のない会津松平藩であったという点である。これは、盛備らの忠義が、特定の主家や時代を超え、「会津武士の理想像」として地域に根付いていたことを示している。特に、藩の教学として朱子学を重んじた会津藩にとって、主君のために命を捧げた彼らの存在は、忠君愛国の徳を体現する絶好の教材であり、藩士の精神教育に利用された側面もあったと考えられる 2 。盛備の評価は、江戸時代の武士道徳の中で「忠臣」として再生産され、不動のものとなっていったのである。

第三節:現代における金上盛備

近年、金上盛備は再び脚光を浴びている。吉川永青の『独眼竜と会津の執権』(旧題『時限の幻』)や、佐藤巖太郎の直木賞候補作『会津執権の栄誉』といった歴史小説が、彼を主人公、あるいは物語の中心人物として描いたのである 1 。

これらの作品において、盛備は単なる悲劇の忠臣としてではなく、伊達政宗という戦国末期の傑出した才能と、外交や謀略を駆使して渡り合った、老練な「政治家」として描かれる傾向が強い 52 。これは、彼の行動の背景にある複雑な政治的判断や、大国に囲まれた小国の宰相としての苦悩に光を当てるものであり、現代的な視点からの新たな解釈が広がりつつあることを示している。

結論:忠誠と悲劇の執権、金上盛備

金上盛備の生涯は、戦国末期の南奥羽に生きた一人の武将の軌跡であると同時に、滅びゆく名門大名が内包した矛盾と悲劇の物語でもある。

彼は紛れもなく、主家である蘆名家に生涯を捧げた忠臣であった。その忠誠心は、彼が「蘆名の執権」として権勢を振るった蘆名盛氏・盛隆の時代から一貫していた。特に、信長との外交交渉に見られるように、彼は常に蘆名家の権威と利益を最大化するために行動し、その卓越した政治手腕で主家を支え続けた。

しかし、彼の最大の功績とされるべき後継者問題での決断こそが、最大の悲劇を生んだ。台頭する伊達政宗の脅威に対し、佐竹氏との連携を強化するという彼の選択は、外交戦略としては極めて合理的であった。だが、その合理性は、蘆名家中の過半数を占めていた親伊達派の感情と伝統を軽視するものであり、結果として家臣団の致命的な分裂を招いた。彼は蘆名家という「組織」の存続を最優先するあまり、その組織を構成する「人間」の力学を見誤ったのである。

摺上原での彼の最期は、まさにその象徴であった。自らが招いた家中の分裂によって軍は統制を失い、総崩れとなる。その中で彼は、自らの政治的判断の帰結を一身に引き受けるかのように、最後まで主君を逃がすために戦い、命を落とした。

金上盛備は、一個人の能力や忠誠心だけでは抗うことのできない、時代の大きなうねりの中で、自らの信念を貫こうとした人物であった。彼の生涯は、組織の論理と人間の感情が交錯する中で下される決断の重さと、その決断がもたらす皮肉な結末を、我々に強く示唆している。彼は「忠臣」であったが、結果として主家を救う「名宰相」とはなり得なかった。その忠誠と悲劇の物語こそが、金上盛備という武将が、敗者でありながらも後世の人々を惹きつけてやまない理由なのであろう。

引用文献

- 金上盛備 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E4%B8%8A%E7%9B%9B%E5%82%99

- 名城は語る~2022 夏~ 執権(しっけん)の城 - アイアールマガジン IR magazine https://ir-magazine.net-ir.ne.jp/other/detail/id=10591

- Amazon.co.jp: 会津執権の栄誉 (文春文庫) 電子書籍 https://www.amazon.co.jp/%E4%BC%9A%E6%B4%A5%E5%9F%B7%E6%A8%A9%E3%81%AE%E6%A0%84%E8%AA%89-%E6%96%87%E6%98%A5%E6%96%87%E5%BA%AB-%E4%BD%90%E8%97%A4-%E5%B7%96%E5%A4%AA%E9%83%8E-ebook/dp/B07TZSFR93

- カードリスト/他家/他073金上盛備 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/707.html

- 金上氏とは - わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E4%B8%8A%E6%B0%8F

- 金上氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E4%B8%8A%E6%B0%8F

- 越後 津川城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/echigo/tsugawa-jyo/

- 金上盛備…『蘆名の執権』と呼ばれた男 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=q-Z-if5JrWE

- 執権を握った男 ~歴史に消えた二つ名持ち~ https://ncode.syosetu.com/n1175ic/

- 蘆名氏/藩主/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hansyu-asinasi.html

- 蘆名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 《か》会津の著名人/遇直なまでに至誠な気質 https://aizue.net/siryou/tyomeijin-ka.html

- H522 蘆名盛高 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H522.html

- 蘆名盛隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%9A%86

- 摺上原古戦場の会津蘆名四部将の墓碑を訪ねて_2024年6月 - note https://note.com/pukupuku2021/n/na1b50507097a

- 芦名盛隆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%A6%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%9A%86

- 老媼茶話巻之三 藥師堂の人魂 - Blog鬼火~日々の迷走 - ココログ https://onibi.cocolog-nifty.com/alain_leroy_/2017/10/post-8573.html

- 金上盛备- 维基百科,自由的百科全书 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%91%E4%B8%8A%E7%9B%9B%E5%82%99

- 金上盛備とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%87%91%E4%B8%8A%E7%9B%9B%E5%82%99

- 蘆名義広 - 信長の野望オンライン寄合所(本陣) https://wiki.ohmynobu.net/nol/index.php?%E9%C3%CC%BE%B5%C1%B9%AD

- 江戸と座敷鷹 江戸の水運1 http://sito.ehoh.net/suiun1.html

- 阿賀(あが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%98%BF%E8%B3%80-3133383

- 新潟県の古い町並み http://home.h09.itscom.net/oh-net/nigataken.html

- 津川河港 - 阿賀町 https://www.town.aga.niigata.jp/agamachi_soshiki/shakai_kyoiku/rekishi_bunkazai/388.html

- 鎌 倉 時 代 / 後 半 (蘆名氏) - 会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/rekisi-1589-kamakura-ato.html

- 蘆名盛信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E4%BF%A1

- 福島県-会津塗(あいづぬり)|暮らしの美フェスタ https://tiiki.jp/tradition/item08.html

- 徳川綱吉を勇気付けた会津の「絵ろうそく」|Biz Clip(ビズクリップ) - NTT西日本法人サイト https://business.ntt-west.co.jp/bizclip/articles/bcl00088-002.html

- 高玉鉱山(たかだまこうざん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E7%8E%89%E9%89%B1%E5%B1%B1-92626

- 福島県 高玉鉱山産 金銀鉱石 - Yahoo!オークション https://auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b1034622469

- 蘆名義広~伊達政宗に敗れた男、 流転の末に角館に小京都を築く https://rekishikaido.php.co.jp/detail/9599

- 蘆名義広 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%BE%A9%E5%BA%83

- 富田隆実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E9%9A%86%E5%AE%9F

- 富田氏実とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%B0%8F%E5%AE%9F

- 北塩原村柏木城跡 https://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/uploaded/attachment/198.pdf

- 富田氏実 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E7%94%B0%E6%B0%8F%E5%AE%9F

- 摺上原の戦い https://tanbou25.stars.ne.jp/suriagehara.htm

- 第15話 摺上原の合戦 - 女傑・伊達政宗(前田薫八) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054881335519/episodes/1177354054881414882

- 蘆 名 ・二階堂氏滅亡と「仙 道 」撤退 https://www.tsukubabank.co.jp/corporate/info/monthlyreport/pdf/2025/04/202504_05.pdf

- 家督相続後、破竹の勢いで奥羽を平定した政宗の手腕 - 戦国 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22906

- 猪苗代盛国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8C%AA%E8%8B%97%E4%BB%A3%E7%9B%9B%E5%9B%BD

- 摺上原合戦 https://joukan.sakura.ne.jp/kosenjo/suriagehara/suriagehara.html

- 摺上原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%91%BA%E4%B8%8A%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 摺上原の戦い 431年前 https://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/200suriagehara.pdf

- 摺上原の戦い~伊達政宗、葦名義広を破り、南奥州の覇者となる | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/3973

- 摺上原の合戦 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/Suriagehara.html

- 佐瀬種常 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E7%80%AC%E7%A8%AE%E5%B8%B8

- 摺上原の戦いと会津の伊達政宗 https://www.aidu.server-shared.com/~ishida-a/page030.html

- 三忠碑・旧二本松街道 | 猪苗代観光協会【公式ホームページ】 https://www.bandaisan.or.jp/sight/sanchuhi/

- G-47.三忠碑 | エリア情報とジオサイト - 磐梯山ジオパーク https://www.bandaisan-geo.com/geosite/area_g/g-47/

- 津川城(新潟県東蒲原郡)の詳細情報・口コミ | ニッポン城めぐり https://cmeg.jp/w/castles/3205

- 時限の幻 | 吉川 永青 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E6%99%82%E9%99%90%E3%81%AE%E5%B9%BB-%E5%90%89%E5%B7%9D-%E6%B0%B8%E9%9D%92/dp/4344022696

- 『独眼竜と会津の執権』吉川永青 - 幻冬舎 https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344431027/

- 『時限の幻』|感想・レビュー - 読書メーター https://bookmeter.com/books/5552992