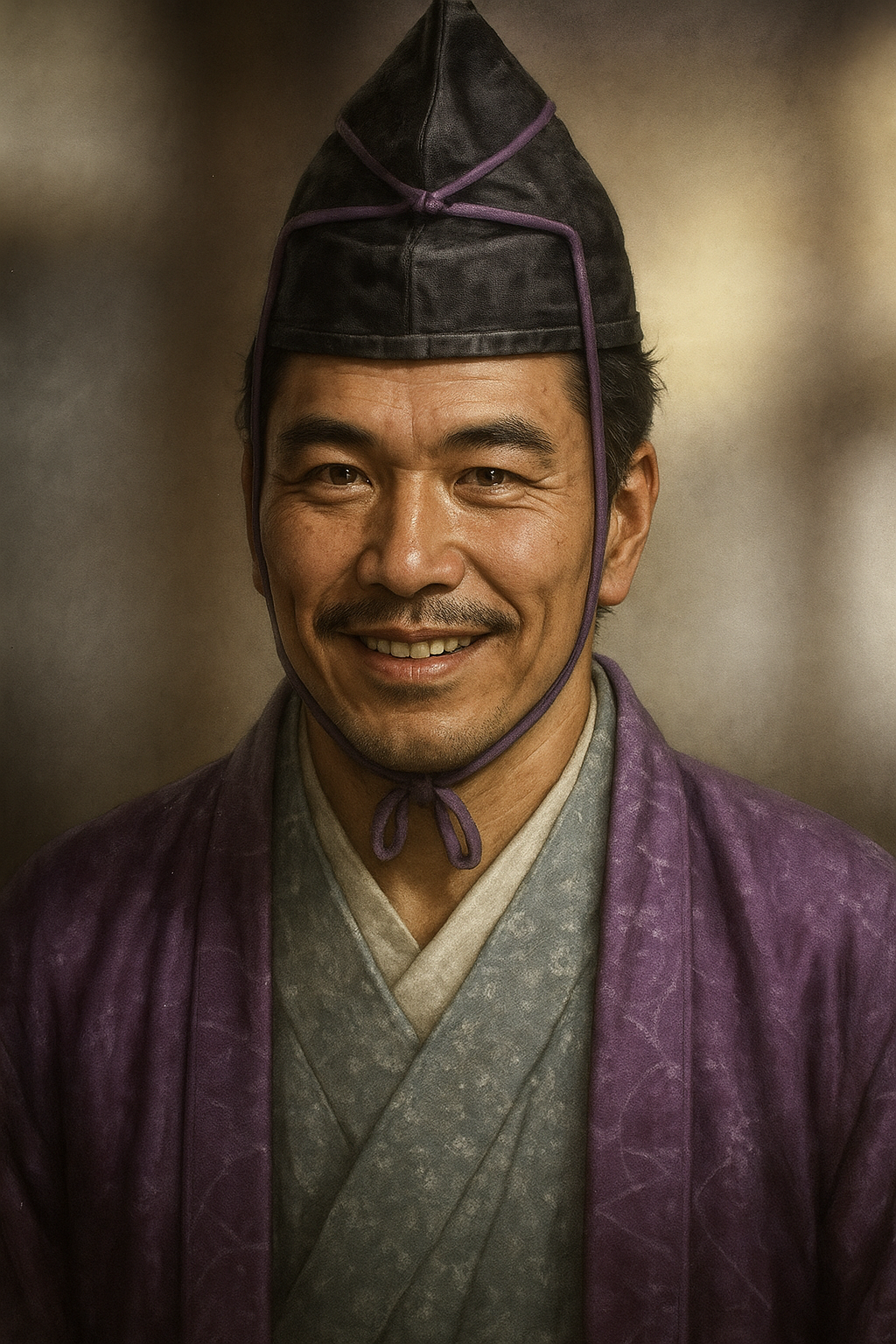

金森可重

金森可重は戦国・江戸初期の武将。飛騨高山藩主として藩政を確立し、茶人としても活躍。関ヶ原・大坂の陣で功を挙げ、家の存続に尽力した。

金森可重 ― 戦国の武将、飛騨の領主、そして文化人としての生涯

序章:金森可重とは何者か

金森可重(かなもり ありしげ、1558年 - 1615年)は、戦国時代の終焉から徳川幕府による「元和偃武」へと至る、日本の歴史上最も劇的な転換期を生きた武将である。彼の名は、飛騨地方では「ありしげ」と呼称されるのが一般的であるが、全国的には「よししげ」という読みも広く知られている 1 。

可重の生涯は、単なる一武将の武勇伝に留まらない。彼は、飛騨一国を治めた領主として優れた行政手腕を発揮し、今日の高山の町並みの基礎を固めた。同時に、当代一流の文化人、特に茶の湯の世界では将軍家の指南役を務めるほどの高い評価を得た人物でもあった。武人、領主、そして茶人という三つの顔を持つ彼の生涯は、激動の時代を生き抜くためのしたたかな戦略と、深い文化的素養が交錯する、複雑で魅力的な軌跡を描いている。本報告書では、これら三つの側面が如何に相互に影響し合い、彼の生涯を形成したのかを、史料に基づき多角的に解明することを目的とする。

第一章:出自と金森家への継嗣 ― 長屋喜蔵から金森可重へ

第一節:美濃の国人・長屋氏の子として

金森可重は、永禄元年(1558年)、美濃国板取城主であった長屋将監景重(ながや しょうげん かげしげ)の子として生を受けた 2 。幼名は喜蔵(きぞう)、あるいは喜三丸と伝えられる 1 。実家である長屋氏は、鎌倉時代以来の名門である長江氏の支流にあたり、美濃の国人領主として一定の勢力を持っていた 5 。

しかし、可重の青年期は、実家の没落という戦国時代の過酷な現実と共にあった。天正10年(1582年)、織田信長の死後に生じた混乱の中、実父・景重は織田信孝の命を受けた佐藤方政の攻撃を受け、居城である田口城を失ってしまう。城主の座を追われた景重夫妻は、既に金森家の養子として飛騨に勢力を築いていた可重を頼り、古川へと落ち延びた。可重は両親を厚く庇護し、古川の林昌寺を隠居所として与えたという 2 。

この出来事は、可重の人格形成に決定的な影響を与えたと考えられる。実父が拠点を失い、自らの庇護を求めてくるという体験は、彼に、家系の盛衰が武力と時勢によっていとも簡単に覆されるという冷徹な現実を深く刻み込んだであろう。力を持つ者が生き残り、持たざる者は勝者に庇護を求めるしかない。この原体験は、後の彼の生涯を貫く現実主義的な思考、すなわち時流を的確に見極め、常に勝者(豊臣、そして徳川)の側に立つという行動原理の根源を形成したと推察される。彼は理想論ではなく、家を存続させるための最善手を常に模索する、徹頭徹尾のリアリストであった可能性が高い。

第二節:金森長近の養子へ

可重の運命を大きく転換させたのは、金森長近の養子となったことであった。その直接的な契機は、天正10年(1582年)6月の本能寺の変である。この時、長近の嫡男であった長則は、織田信長の嫡男・信忠に近侍しており、二条新御所において明智光秀軍の攻撃を受け、信忠と共に討死した 4 。

これにより金森家は正統な後継者を失うという断絶の危機に瀕した。そこで長近は、以前から自身の配下で武将としての薫陶を施していた可重を、正式な養子として迎える決断を下したのである 1 。養子入りの時期については、長近が越前大野城主となった天正3年(1575年)頃とする説 10 や、天正8年(1580年)とする説 4 がある。織田信長が美濃を平定した後、長屋氏から人質として差し出された幼い可重(喜蔵)の面倒を長近が見たことが、両者の縁の始まりであった 1 。養子となった後、長近の初名「可近」にちなんで「可重」と名乗ったとされる 4 。

さらに、金森家の一員としての地位を固めるため、美濃と飛騨の国境地帯に勢力を持つ郡上八幡城主・遠藤慶隆の娘「室町殿」を正室として迎えた 4 。これは、在地勢力との連携を深め、金森家の支配基盤を強化するための典型的な戦国時代の政略結婚であった。

可重は、血縁による後継者ではなく、家の危機という状況下で後継者として「選ばれた」存在であった。この事実は、彼に「養父・長近の期待に応え、金森家を盛り立てなければならない」という、極めて強いプレッシャーと使命感を生涯にわたって与え続けたと考えられる。彼の武功への執心や藩政への注力は、単なる個人的な野心からではなく、自らの存在価値を証明し、家に対する重い責任を果たそうとする意識の表れであったと解釈できる。この「選ばれし後継者」としての重圧は、後に彼が自身の嫡男・宗和に対して下す非情な決断の伏線ともなっていくのである。

第二章:武将としての経歴 ― 乱世を駆け抜けた戦歴

第一節:信長、秀吉の時代

金森家の後継者となった可重は、養父・長近と共に、戦国乱世の最終局面を戦い抜いていく。天正13年(1585年)、豊臣秀吉の命を受けた長近が飛騨平定に乗り出すと、可重は副将として一軍を率い、飛騨の旧来の支配者であった姉小路頼綱ら在地勢力との戦いで中心的な役割を果たした 3 。この戦功により、平定後の飛騨一国のうち、古川郷1万石を与えられ、新たに増島城を築いてその城主となった 4 。これは、彼が独立した将として歩み始めた第一歩であった。

また、飛騨統治直後の天正13年から14年にかけて、領内で一向一揆が発生した際には、可重(当時はまだ長屋喜蔵を名乗る)が起請文を受け取るなど、その鎮撫において重要な役割を担っている 13 。これにより、彼は武力だけでなく、統治者としての実務能力も示していった。

第二節:関ヶ原の戦いにおける功績

慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発すると、金森親子は迷わず徳川家康率いる東軍に与した 14 。豊臣政権下で飛騨一国の大名となった彼らは、いわば「豊臣恩顧」の大名であったが、秀吉死後の政情を冷静に分析し、時流が徳川にあることを見抜いたのである。これは、可重が幼少期に経験した実家の没落から学んだ、現実主義的な判断の表れであった。

この戦いにおいて、可重は具体的な戦功を挙げる。東軍の主力部隊が西進する中、可重は岳父である遠藤慶隆と共に、西軍の稲葉貞通が籠城する美濃・郡上八幡城を攻撃し、これを陥落させた 7 。この功績は戦後、家康から直接賞賛の言葉を受けるほどのものであり 14 、金森家が徳川方として確かな働きをしたことを示す重要な実績となった。

第三節:大坂の陣と最後の戦功

関ヶ原の戦いを経て徳川の世が到来した後も、可重の武将としての経歴は続く。その最後の舞台となったのが、豊臣家を滅亡させた大坂の陣であった。

慶長19年(1614年)の大坂冬の陣では、徳川方として参陣。「金森出雲守可重」の名で、豊臣方の重要拠点であった真田丸の西南に布陣したことが、当時の陣立図によって確認されている 16 。この時点では、金森軍が大規模な戦闘に直接参加した記録は少ないものの、徳川軍の主力の一角を占める重要な存在であったことは間違いない。

翌慶長20年(1615年)の大坂夏の陣では、可重はより積極的な戦闘に参加し、武将としての最後の輝きを見せる。特に5月6日の道明寺・誉田(こんだ)合戦において、金森軍は153もの首級を挙げたことが、戦功を記録した「夏の陣・首帖(くびちょう)」に明記されている 17 。この数字は、外様大名として徳川への忠誠を明確に示すための、決死の働きであったことを物語っている。

可重の軍歴は、豊臣政権下での活躍から、関ヶ原、大坂の陣という徳川の天下統一事業への全面的な協力へと、見事なまでに適応していく過程そのものであった。多くの豊臣恩顧大名がその去就を疑われ、取り潰されていく中で、大坂の陣における153の首級という具体的な戦果は、単なる武功以上の意味を持っていた。それは、金森家が徳川家に対して抱く一切の疑念を払拭し、新たな支配体制下での存続を確実にするための、いわば「血の証文」であった。彼の戦いは、常に家の存続をかけた、極めて戦略的な行動だったのである。

第三章:飛騨高山藩二代藩主としての治世

第一節:家督相続と藩体制の確立

慶長12年(1607年)、養父・長近が京都で85歳の生涯を閉じると、可重は金森家の家督と本領である飛騨高山藩3万8千石を正式に相続し、第二代藩主となった 18 。

ただし、家督相続は単純なものではなかった。長近が関ヶ原の戦功によって加増された美濃上有知(こうずち)藩1万8千石と河内金田3千石の所領は、長近の晩年に生まれた実子・長光が相続した 18 。しかし、長光は慶長16年(1611年)にわずか7歳で夭逝。世継ぎがいなかったため、上有知藩は無嗣改易となり、所領は幕府に没収された 18 。この結果、金森家の領地は可重が治める飛騨一国に集約されることとなり、彼が金森家の全責任を一身に背負う形となった。

藩主となった可重は、長近が着手した高山城の築城と城下町の整備事業を精力的に引き継ぎ、これを完成の域にまで高めた 1 。城郭を堅固にし、城下町の区画を整え、商業を振興することで、現在にまで続く「飛騨の小京都」と称される高山の町の基礎を固めたのである 19 。

表1:金森氏の所領変遷(天正期~元和期)

|

年代 |

出来事 |

人物 |

所領地 |

石高 |

備考 |

|

天正3年 (1575) |

越前大野城主となる |

金森長近 |

越前大野 |

3万石余 |

織田信長より拝領 5 |

|

天正13年 (1585) |

飛騨平定 |

金森長近・可重 |

飛騨一国 |

3万8700石 |

秀吉より拝領。越前大野は収公 5 |

|

慶長5年 (1600) |

関ヶ原の戦功で加増 |

金森長近 |

美濃上有知・河内金田 |

2万1000石 |

徳川家康より加増 5 |

|

慶長12年 (1607) |

長近死去、家督相続 |

金森可重 |

飛騨高山藩 |

3万8700石 |

本領を相続 18 |

|

慶長12年 (1607) |

長近死去、分知相続 |

金森長光 |

美濃上有知藩 |

2万1000石 |

加増分を相続 18 |

|

慶長16年 (1611) |

長光夭逝、改易 |

(なし) |

美濃上有知藩 |

2万1000石 |

無嗣断絶により幕府が没収 5 |

この表が示すように、長近の功績で得た加増分が一度は実子に渡りながらも失われ、結果的に可重が金森家の本領である飛騨の維持・発展という重責を単独で担うことになった経緯は、彼の藩政への取り組みの背景を理解する上で極めて重要である。

第二節:領国経営の実際

可重の藩主としての最大の功績は、武力による支配から、近世的な行政・経済による支配へと藩の体制を移行させた点にある。その象徴的な政策が、慶長18年(1613年)に実施された「慶長検地」である 22 。彼は飛騨三郡の総検地を断行し、石高帳を作成した。これにより、領内の生産力を正確に把握し、年貢徴収の基準を明確化することで、近世大名としての支配体制を確立したのである 23 。

また、可重は飛騨の国力の源泉が、米の生産高(表高)以上に、豊かな山林資源(木材)と鉱山資源(金、銀、銅など)にあることを深く理解していた 8 。彼は長近の時代から続くこれらの資源開発を積極的に継承・奨励し、藩の財政基盤を大いに潤わせた。この実質的な経済力があったからこそ、金森家は表高3万8千石という規模以上の兵を動員することが可能だったのである 8 。

養父・長近が飛騨平定という「征服」と高山城下町建設という「創造」の英雄であるならば、可重は検地の実施と資源経営の継承によって、その支配を「制度化」し、実質的な国力を安定させた「確立者」であったと言える。彼の治世は、戦国的な属人的支配から、近世的な官僚的支配への移行期にあたり、その役割は極めて重要であった。高山藩がその後、元禄5年(1692年)まで約100年間にわたって存続する礎は、可重の地道で着実な領国経営によって築かれたのである。

第四章:文化人としての側面 ― 茶の湯の世界

金森可重は、武将や領主としての顔だけでなく、当代一流の文化人、特に茶人としてその名を馳せた。

第一節:茶人としての血脈と当代随一の「目利き」

金森家は、茶の湯と縁の深い家系であった。養父・長近は千利休門下の高弟であり、可重自身も利休の長男である千道安に師事したと伝えられている 24 。このような環境で育った可重が、茶の湯に深い造詣を持つに至ったのは自然なことであった。

可重の茶人としての評価を決定づけたのは、利休亡き後の茶の湯界の第一人者であった古田織部(重然)との深い交流である。彼は織部に師事し、その薫陶を受けた 7 。慶長4年(1599年)には、織部や若き日の小堀政一(後の小堀遠州)らと共に吉野で花見の茶会を催した記録が残っており、当時の茶の湯の中心的なサークルの一員であったことがうかがえる 29 。

可重は、単に茶を嗜むだけでなく、茶道具に対する審美眼、すなわち「目利き」として当代随一との評価を得ていた。当時の茶人・松屋久好が記した茶会記『長闇堂記』には、「古田織部殿の時代は、金森出雲殿(可重)もっともききの巧者たり」と記されている 31 。これは、彼の審美眼が、流行の創造者であった織部に比肩するほどのものとして、広く認められていたことを示す貴重な証言である。

第二節:将軍家指南役という栄誉と政治性

可重の茶人としての名声を最高点にまで高めたのは、江戸幕府二代将軍・徳川秀忠の茶道指南役を務めたという事実である 4 。これは、彼が単なる地方の一大名ではなく、幕府中枢においてもその文化的な権威を認められた、特別な存在であったことを意味する。

その評価の高さを物語る逸話が、史料『岐路弁疑』に残されている。それによれば、「徳川家康は、秀忠の茶の湯指南役に可重を望んだが、可重が一国一城の主であるため、(指南役として江戸に常駐させることが難しく)代わりに織部を指名した」という 4 。この逸話の真偽はともかくとして、可重の茶人としての技量と見識が、師である古田織部と比肩しうるものと家康自身に認識されていたことを示唆している。

可重にとって、茶の湯は単なる趣味や教養の域を超えた、極めて高度な政治的ツールであった。徳川幕府という新たな権力構造の中で、外様大名である彼が自らの存在価値を高め、政治的な影響力を保持するための、いわば有効な「ソフトパワー」だったのである。将軍指南役という立場は、彼に将軍家との直接的なパイプをもたらし、他の多くの外様大名とは一線を画す特別な地位を与えた。彼が「目利き」として高く評価されたことは、彼の審美眼が幕府の公式な「美の基準」作りに少なからず影響を与えた可能性を示唆しており、文化を通じた政治的影響力の発露と見ることができる。可重は、武力だけでなく文化の力をも駆使して、激動の時代を巧みに生き抜いたのである。

第五章:嫡男・宗和の勘当と謎に満ちた最期

可重の生涯の最終盤は、嫡男の勘当と自らの謎に満ちた死という、二つの劇的な事件によって締めくくられる。これらは、彼の人生における最大の謎であり、その人物像を深く理解する上で避けては通れない。

第一節:勘当事件の真相

慶長19年(1614年)、大坂冬の陣へ出陣するまさにその当日という、異常な状況下で、可重は嫡男であった金森重近(しげちか、後の茶人・金森宗和)を勘当・廃嫡するという非情な決断を下した 24 。これにより、金森家の家督は、側室の子であった三男の重頼が継ぐことが事実上決定した 24 。

この不可解な勘当の理由については、明確な史料が存在せず、後世の研究者の間で様々な説が立てられている 34 。

第一に、重近が徳川方としての出陣を拒んだり、豊臣方に内通・加担しようとしたりしたため、という「反逆説」である 24。

第二に、徳川方への忠誠を疑われないために、あえて「問題」のあった息子を切り捨てるという、家のための「政治的配慮説」である 24。

そして第三に、側室の子である重頼を後継に据えたい可重と、嫡男である重近との間に深刻な感情的対立があったとする「家庭内不和説」である 32。

これらの説は相互に排他的なものではなく、複合的な要因が絡み合っていた可能性が高い。しかし、いずれの説を採るにせよ、戦を目前にした陣中での勘当という異常事態は、金森家が極めて深刻な内部危機を抱えていたことを示している。

第二節:元和元年の急死 ― 諸説の検討

大坂夏の陣が終結し、徳川による天下泰平が実現した直後の元和元年(1615年)閏6月3日、可重は京都伏見の屋敷において、58歳で忽然とこの世を去った 1 。その死は「謎の死」とも称され 5 、公式な記録は病死とされる一方で、幕府からの嫌疑による切腹説や毒殺説が、当時から囁かれていた 4 。

この嫡男の勘当と自らの急死は、それぞれ独立した事件としてではなく、一つの連続した出来事として捉えることで、その真相に迫ることができる。大坂の陣後、徳川幕府は豊臣恩顧の大名に対し、徹底した忠誠心の確認作業を進め、少しでも疑いのある者は容赦なく改易・減封の対象としていた 15 。金森家もその例外ではなかった 27 。

この緊迫した政治状況下において、嫡男・重近の親豊臣的ともとれる言動 38 は、金森家全体の存続を揺るがしかねない、致命的な危険因子であった。そこで可重は、まず家の存続を最優先し、出陣という公の場で重近を勘当するという最も分かりやすい形で、徳川への絶対的忠誠を幕府内外にアピールした。これは、家という共同体を守るための、非情な「トカゲの尻尾切り」であった可能性が極めて高い。

しかし、それだけでは幕府の疑念を完全に払拭できなかった、あるいは、戦後の論功行賞において何らかの不手際があったのかもしれない。政治の中心地である伏見での、戦乱が収まった直後のあまりに時宜を得た死は、単なる病死とは考えにくい。幕府による「死の強要(事実上の切腹命令)」、あるいは自らの死をもって家の安泰を謀る「自発的な死(自決や、死を装った隠遁)」であった可能性が強く示唆される。

彼の死によって、金森家に対する全ての疑念は清算された。そして家督は、幼少期から家康の近侍を務め、徳川への忠誠心が疑いようのない三男・重頼へと、何事もなく無事に継承されたのである 36 。したがって、重近の勘当と可重の謎の死は、豊臣恩顧大名が徳川の世を生き抜くために払った、壮絶な代償という一本の線で繋がった、強い因果関係を持つ一連の出来事であったと結論づけることができる。

結論:金森可重が後世に残したもの

金森可重は、戦国から江戸へと移行する時代の激流の中で、武将として戦い抜き、領主として飛騨高山の経済的・文化的基盤を確立し、そして茶人として幕府中枢にまで影響力を及ぼした、稀有なバランス感覚を持つ人物であった。

彼の功績は多岐にわたる。武将としては、関ヶ原、大坂の陣で徳川方として確かな戦功を挙げ、新たな時代における家の存続を勝ち取った。領主としては、検地を実施して近世的な支配体制を固め、山林・鉱山資源を活用して藩財政を豊かにし、今日の観光都市・高山の礎となる城下町を完成させた。文化人としては、将軍の茶道指南役という最高の栄誉に浴し、その審美眼は当代随一と評された。

しかし、彼の生涯で最も後世に大きな影響を与えたのは、皮肉にも、彼が断腸の思いで下した嫡男・宗和の勘当という決断であったかもしれない。武士の身分と家督を失った宗和は、その逆境をバネに茶の湯の世界に没頭し、やがて「姫宗和」と称される優美で繊細な一流派(宗和流)を大成させた 24 。可重の非情な決断が、結果として日本の茶道文化に新たな潮流を生み出す一因となったことは、歴史の逆説として特筆すべきである。

金森可重の生涯は、時代の転換期を生きる人間のリアリズムと、家を存続させるための非情な決断、そして文化の力が持つ政治性を見事に体現している。彼の人生は、戦国から江戸へと移行する時代の厳しさと、その中で生き抜こうとした人間の複雑な姿を、我々に雄弁に語りかけている。

引用文献

- 金森可重 https://kanamorisennki.sakura.ne.jp/jinnbutudenn-new/arisige.html

- 長屋景重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B1%8B%E6%99%AF%E9%87%8D

- 【3 第二代 金森可重(ありしげ、よししげともいう)】 - ADEAC https://adeac.jp/takayama-lib/text-list/d100010/ht000110

- 金森可重 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E5%8F%AF%E9%87%8D

- 金森氏 - Wikipedia https://wikipedia.cfbx.jp/wiki/index.php/%E9%87%91%E6%A3%AE%E5%AE%B6

- 林昌寺(長屋景重の墓所) http://www.kanamorisennki.sakura.ne.jp/siseki-new/rinnshouji/rinnshouji.html

- 金森可重/Web書画ミュージアム - 長良川画廊 https://www.nagaragawagarou.com/visualmuseum/m-arishige.html

- 飛騨高山の基礎を築いた金森長近公 https://www.hidatakayama.or.jp/kanamori_nagachika500

- 金森長近 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E8%BF%91

- 金森可重:概要 - 岐阜県:歴史・観光・見所 https://www.gifureki.com/bodaiji/kanamoriyosisige.html

- 四、金森長近大野支配 城下町をつくる https://www.city.ono.fukui.jp/kosodate/bunka-rekishi/ono-ayumi.files/04kanamorinagachika.pdf

- 5月20日放送分_古川の話_金森重次について - 飛騨の歴史再発見! https://hidasaihakken.hida-ch.com/e328111.html

- 二 江馬氏の出自の謎 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/45/45372/115714_4_%E5%A4%A9%E5%9C%B0%E3%82%92%E7%BF%94%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%BC%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%83%BC.pdf

- 戦国最大の戦いに“武者振るい”した歴戦の老将・金森長近(東軍) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/22402

- 関ヶ原の戦いの戦後処理 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84%E3%81%AE%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%87%A6%E7%90%86

- 大坂冬の陣 http://www.kanamorisennki.sakura.ne.jp/senjou-new/oosakafuyu/oosakafuyu.html

- 2-17 大坂の陣・金森氏の配置場所 http://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2020/07/d15dfeb764a859655ad826a1bc6643eb.pdf

- 金森長光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E9%95%B7%E5%85%89

- 金森可重(かなもり あるしげ) 拙者の履歴書 Vol.257~飛騨に城を築きし生涯 - note https://note.com/digitaljokers/n/n7b8a21dc7886

- 高山藩(たかやまはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E8%97%A9-92800

- 飛騨高山藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E9%AB%98%E5%B1%B1%E8%97%A9

- 高山市歴史文化基本構想 https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/836/takayama.pdf

- 高山市史 金森氏領国時代編 下 - 岐阜県図書館 https://www.library.pref.gifu.lg.jp/gifuken-mokuji/takayama/takayama-shi_kanamori-shi_ryogokujidai_ge.htm

- 宗和流茶道の祖 金森宗和 - 岐阜県図書館 https://www.library.pref.gifu.lg.jp/gifu-map/gifu-related-materials/gifu-pioneer/page/kanamori-sowa.html

- 金森氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F

- 茶人のことばと人となり:金森宗和「茶の湯は根本…わび第一にして」 - 表千家 https://www.omotesenke.jp/chanoyu/7_2_89a.html

- 金森可重(かなもり よししげ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E6%A3%AE%E5%8F%AF%E9%87%8D-45806

- 古田織部の美学 - 甘木道 https://amakido.art/blogs/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/%E8%8A%B8%E8%A1%93%E7%94%9F%E6%88%90%E8%AB%9627-%E5%8F%A4%E7%94%B0%E7%B9%94%E9%83%A8%E3%81%AE%E7%BE%8E%E5%AD%A6

- 小堀政一 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%A0%80%E6%94%BF%E4%B8%80

- 利休 - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/tag/%E5%88%A9%E4%BC%91/

- 宗和好の茶道具 https://www.sowaryu.jp/tea-things

- わび茶と露地(茶庭)の変遷に関する史的考察 - ーその7: 宗和 ・ みやびへの指向 - OPAC https://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900026355/KJ00004283515.pdf

- 岡部道可 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E9%81%93%E5%8F%AF

- 金森宗和重近 | 茶道宗和流 https://www.sowaryu.jp/kanamorisowa

- 宗和流の歴史 https://www.sowaryu.jp/history

- 金森重頼 https://kanamorisennki.sakura.ne.jp/jinnbutudenn-new/sigeyori.html

- プロローグ|奥飛騨酒造株式会社(旧髙木酒造) - 下呂市 - 地酒蔵元会 https://www.kuramotokai.com/kikou/43/prologue

- 歴史山手線ゲ~ム 第16部 【お題】大臣列伝20人 2005/ 3/ 6 13:48 [ No.12746 / 15916 ] それでは次 https://s7523fa430305510b.jimcontent.com/download/version/1364778294/module/6495033991/name/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E5%B1%B1%E6%89%8B%E7%B7%9A%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E7%AC%AC%EF%BC%91%EF%BC%96%E9%83%A8.pdf

- 12月 12日 金森宗和(かなもりそうわ) - 遠州流茶道 https://www.enshuryu.com/others/12%E6%9C%88-12%E6%97%A5-%E9%87%91%E6%A3%AE%E5%AE%97%E5%92%8C%EF%BC%88%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%82%82%E3%82%8A%E3%81%9D%E3%81%86%E3%82%8F%EF%BC%89/