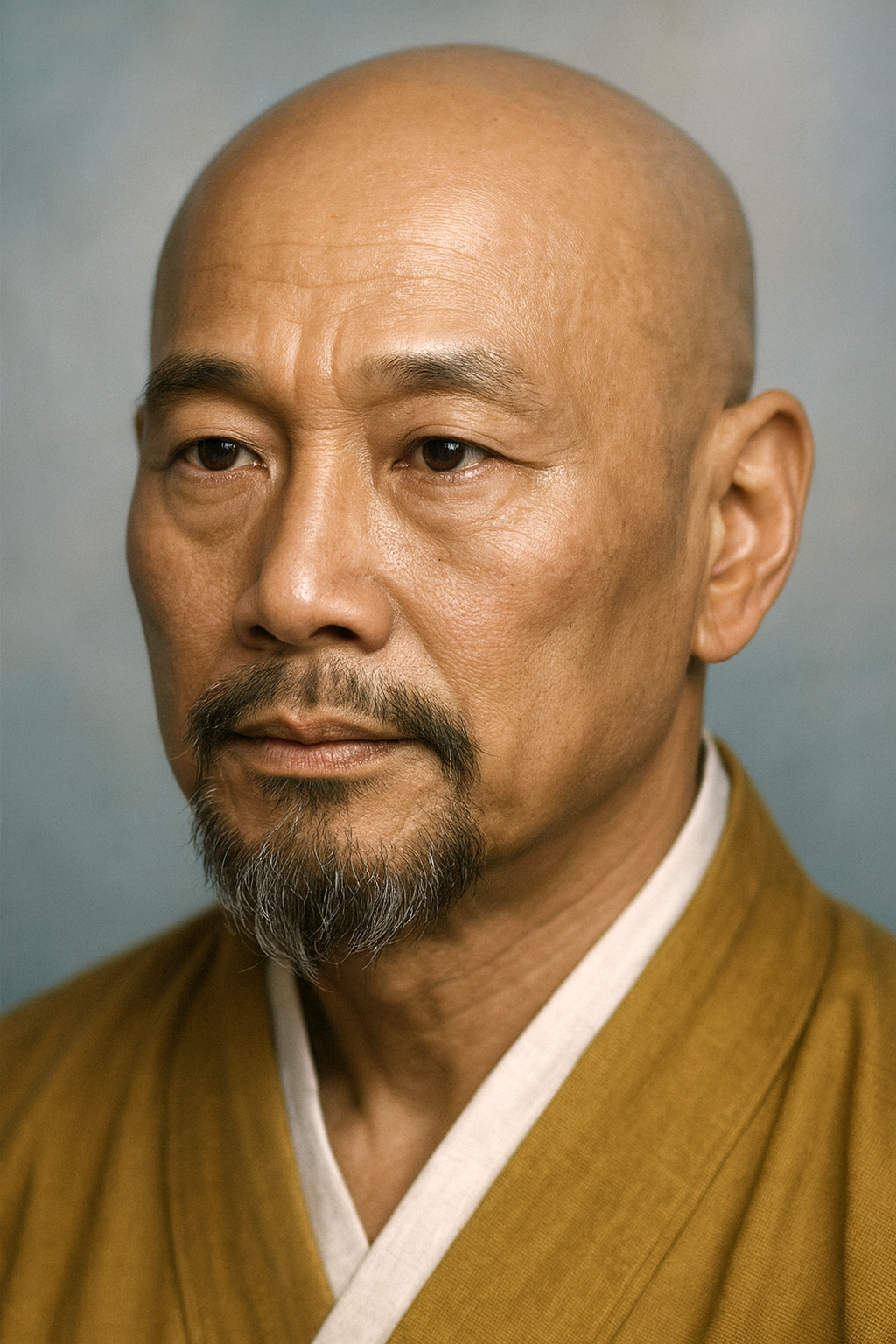

金鑽宮寺呑竜

金鑽宮寺呑竜は架空の人物。武蔵の金鑽宮寺は武装した寺社で、呑龍上人は徳川家康に庇護された慈悲深い僧。戦国から近世への宗教の役割変化を象徴。

日本戦国史に埋もれた人物像の探求:『金鑽宮寺呑竜』の実態に関する総合的調査報告

序論:『金鑽宮寺呑竜』という人物像の探求

本報告書は、「武蔵国にて1510年から1560年頃に活躍した旧仏教系の住持で、布教活動の傍ら、大名の要請で一軍を率いて合戦に参加した」とされる人物、『金鑽宮寺呑竜(かなさなぐうじ どんりゅう)』に関する徹底的な調査結果をまとめたものである。この人物像は、広大な荘園と独自の武装組織(僧兵)を擁し、時には地域の政治・軍事動向に深く関与した戦国時代の有力寺社の指導者像と、確かに軌を一にする 1 。

しかしながら、現存する一次史料、および信頼性の高い編纂史料や研究論文を精査した結果、「金鑽宮寺呑竜」という固有名を持つ特定の個人が歴史上に実在したという確証は得られなかった。この事実は、我々を新たな問いへと導く。すなわち、この人物像は一体どこから来たのか。

本報告書の中心的な論点は、この『金鑽宮寺呑竜』という名が、特定の個人を指すものではなく、二つの異なる歴史的実体が、後世の人々の記憶の中で分かちがたく結びついた結果として生まれた、一種の集合的・伝承的な人物像であるという仮説である。その二つの実体とは、戦国期に武蔵国北西部で軍事的要衝として機能した宗教拠点**『金鑽宮寺(かなさなぐうじ)』 と、同じく武蔵国出身でありながら、戦国の終焉後に慈悲深い高僧として民衆の絶大な信仰を集めた 『呑龍上人(どんりゅうしょうにん)』** 5 である。

この仮説に基づき、本報告書は二部構成を採る。第一部では、利用者像の「合戦に参加した住持」という側面に光を当て、その舞台となった『金鑽宮寺』の歴史と、その武断的な性格を解明する。続く第二部では、「呑龍」の名を持つ高僧、呑龍上人の全く異なる生涯と信仰を詳述する。最終的に、これら二つの実像を統合的に考察することで、利用者様の求める人物像の歴史的実態を再構築し、その伝承が生まれた背景にある時代の大きな転換を明らかにすることを目的とする。

第一部:武蔵国の要衝、金鑽宮寺 ― 神仏習合と武装の拠点

この部では、『金鑽宮寺呑竜』のイメージの核となる「武装し、合戦に参加した宗教指導者」という側面に焦点を当てる。その舞台となった金鑽宮寺が、いかにしてそのような武断的な性格を帯びるに至ったのか、その歴史的背景を神仏習合の様相、在地領主との関係、そして戦略拠点としての役割という三つの観点から詳述する。

第一章:金鑽神社の起源と神仏習合の様相

金鑽宮寺の性格を理解する上で、その根底にある信仰の形態をまず押さえなければならない。金鑽神社は、社殿の奥にそびえる御室ヶ獄(みむろがたけ)という山そのものを御神体として祀る、極めて古風な信仰形態を今に伝えている 7 。一般的な神社に見られる本殿を設けず、自然の山を直接拝するという形式は、神道が体系化される以前の原始的な自然崇拝・山岳信仰の面影を色濃く残すものであり、この地が古くから神聖な場所として人々の畏敬を集めてきたことを物語っている。

この古代からの聖地に、仏教の力が結びつくことで「金鑽宮寺」という複合的な宗教空間が形成された。明治時代の神仏分離令に至るまで、金鑽神社は天台宗の寺院である**大光普照寺(だいこうふしょうじ)**によって一体的に管理・運営されていた 9 。この寺院は通称「金鑽寺」あるいは「金鑽大師」とも呼ばれ、平安時代に慈覚大師円仁が開いたと伝えられる学問所(談所)としても栄えた 12 。神社(宮)と寺院(寺)が不可分に結びついたこの神仏習合の体制こそが、中世から戦国期にかけての金鑽宮寺の性格を決定づけたのである。

この神仏習合を思想的に支えたのが「本地垂迹説」である。南北朝時代に成立したとされる説話集『神道集』には、「五宮金鑽大明神」の本地仏(神の本来の姿とされる仏)は弥勒菩薩であると明確に記されている 8 。これは、日本の神々を仏や菩薩の化身と見なす思想がこの地域で深く受容されていた証左に他ならない。この思想の下では、金鑽宮寺の指導者(住持や別当)は、単なる神官ではなく、仏教の高度な教義と思想的権威を背景に持つ宗教者として、地域社会に絶大な影響力を行使することができた。古代からの聖性が仏教の権威によって補強され、地域住民や領主にとって逆らいがたい存在となる。この盤石な宗教的権威の確立こそが、後の時代に金鑽宮寺が経済的・軍事的な力を持つに至るための土壌となったのである。

第二章:戦国期の金鑽宮寺と在地領主・安保氏

金鑽宮寺が位置する武蔵国北西部、すなわち児玉郡一帯は、鎌倉時代以来、武蔵七党の一つである丹党(たんとう)に属する在地領主・**安保氏(あぼし、阿保氏とも記す)**が本貫としてきた土地であった 15 。安保氏は、戦国時代においても在地土豪を家臣団として編成し、小大名的な勢力を保持していた有力な一族である 18 。

この安保氏は、金鑽宮寺にとって最も強力な世俗のパトロン(大檀那)であった。両者の密接な関係を今日に伝える最も明確な物証が、金鑽神社の境内に現存する多宝塔である。この塔は、心柱の墨書から、天文3年(1534年)に**安保弾正全隆(あぼだんじょうまさたか)**が子孫の繁栄を祈願して寄進したことが判明している 7 。この年代は、利用者様の想定する活動時期(1510年~1560年)と完全に一致しており、この時期の金鑽宮寺と安保氏の強い結びつきを物語る第一級の史料と言える。

在地領主である安保氏は、自らの支配地域の精神的支柱である金鑽宮寺を保護し、多宝塔の建立のような経済的支援を行うことで、領民に対する自らの支配の正統性と権威を強化した。その見返りとして、金鑽宮寺は安保氏の軍事行動に宗教的な権威を与え、さらには寺社が保有する人的・物的資源(僧兵や寺領から動員される兵力)を提供したと考えられる。これは、高野山のような大寺院が領内の武士を動員して軍事行動を行った事例とも符合する 20 。したがって、「金鑽宮寺の住持が軍を率いた」という伝承の背後には、「安保氏が金鑽宮寺の宗教的権威と軍事力を利用して合戦に臨んだ」という歴史的実態があったと解釈するのが最も合理的である。この伝承の核となる実在の人物像は、安保全隆その人か、あるいは彼の一族から輩出され、金鑽宮寺(大光普照寺)の住持を務めた人物であった可能性が極めて高い。

戦国期の安保氏は、関東の覇権を巡って激しく争う 山内上杉氏 と 後北条氏 という二大勢力の狭間で、極めて困難な政治的選択を迫られた。当初は関東管領である上杉憲政に属していたが、天文15年(1546年)の河越夜戦で後北条氏が大勝し、関東における勢力図が塗り替わると、最終的には後北条氏の支配下に入ることになる 8 。パトロンである安保氏の政治的立場は、そのまま金鑽宮寺の運命にも直結していたのである。

第三章:御嶽城の攻防と金鑽宮寺の軍事的性格

金鑽宮寺が単なる信仰の場に留まらなかったことを示す決定的な証拠が、その背後の御嶽山に築かれた山城、**御嶽城(みたけじょう)**の存在である 8 。この城は、上野国(現在の群馬県)との国境に位置する軍事上の要衝であり、聖域である金鑽宮寺が、有事には防御拠点となる軍事施設と一体化していたことを示している。

この戦略的価値の高さゆえに、御嶽城と金鑽宮寺は、関東の覇権を狙う大名たちの争奪戦の舞台となった。

天文21年(1552年)、後北条氏康は、上杉憲政の嫡男・竜若丸が籠る御嶽城を攻撃し、城主であった安保全隆を降伏させた 21。これにより、この地域は後北条氏の勢力圏に組み込まれた。

しかし、永禄12年(1569年)には、甲斐の武田信玄がこの地に侵攻し、御嶽城を攻略。武蔵国への進出拠点とした 18。この武田氏による侵攻を最後に、安保氏は歴史の表舞台からその姿を消すこととなる。

金鑽宮寺がこのように武装し、合戦に深く関与したことは、戦国時代の状況を鑑みれば特異なことではない。比叡山延暦寺や興福寺、紀州の根来寺といった中央の大寺院は言うまでもなく、関東においても下野の日光山輪王寺などが多数の僧兵を抱え、大名に匹敵する一大勢力として君臨していた 3 。寺社が自らの荘園や権益を守るため、あるいは地域の領主と一体となって武装することは、戦国時代の常識であった 4 。

この地域の軍事的緊張が頂点に達したのが、天正10年(1582年)の 神流川の戦い である。本能寺の変の直後、織田信長の重臣・滝川一益と、関東全域の支配を目論む後北条氏の大軍が、金鑽宮寺の目と鼻の先である神流川流域で激突した 24 。この「関東最大の野戦」とも称される激しい戦いによって、周辺の多くの寺社が焼失したと伝えられており 25 、金鑽宮寺もその甚大な影響から免れることはできなかったであろう。

金鑽宮寺の歴史は、在地領主・安保氏の盛衰、そしてそれを取り巻く上杉・後北条・武田という大勢力のパワーバランスの変遷と完全に同期している。それは、戦国関東史の縮図そのものであった。そして、織田信長や豊臣秀吉が推し進めた「兵僧分離」政策 20 によって、金鑽宮寺のような地域寺社勢力が独立した武力集団として存在し得た時代は、神流川の戦いを最後に、終わりを告げたのである。

第二部:「子育て呑龍」として知られる呑龍上人

第一部では、戦乱の世を武力で生き抜いた宗教勢力「金鑽宮寺」の実像を明らかにした。この第二部では、利用者様のクエリに含まれるもう一つのキーワード「呑龍」に焦点を当てる。武断的な金鑽宮寺の住持像とは全く対照的な、慈悲深い高僧として知られる「呑龍上人」の実像を解明し、なぜこの二つの異なるイメージが後世に結びついたのかという謎に迫る。

第一章:呑龍の生涯と信仰

**呑龍(どんりゅう)**は、弘治2年(1556年)、武蔵国埼玉郡一ノ割村(現在の埼玉県春日部市)で生を受けた 5 。この年は、第一部で見た後北条氏が御嶽城を攻略したわずか4年後であり、まさに関東が戦乱の渦中にあった時代である。しかし、彼の活動が本格化するのは、戦国時代が終焉を迎え、徳川家康による新たな治世が始まろうとする時期であった。

呑龍は浄土宗の僧侶であり、江戸の芝増上寺で修行を積んだ高僧である 5 。彼の宗派は、金鑽宮寺の主体であった天台宗とは全く異なる。彼の生涯における最大の転機は、天下人となった

徳川家康 の深い帰依を受けたことである。慶長18年(1613年)、呑龍は家康の命により、上州(現在の群馬県)太田の地に 大光院 を開山した 5 。これは、戦乱の時代が終わり、新たな支配者である徳川氏が、武力による支配から、宗教的権威や教学を通じた民衆教化へと統治の様式を転換させたことを象徴する出来事であった。

呑龍の名が今日まで広く知られている最大の理由は、その慈悲深い活動にある。彼は、当時の飢饉や貧困によって捨てられたり、間引かれたりする運命にあった子供たちを、自らが開いた大光院に「弟子」という名目で引き取り、手厚く養育した 5 。この活動から、彼は民衆に**「子育て呑龍さま」**と呼ばれ、深く敬愛された。その信仰は現代に至るまで篤く、太田の大光院は安産や子育てを願う多くの参詣者で賑わっている。

第二章:呑龍にまつわる伝説と民衆の信仰

呑龍上人の徳を慕う民衆の間では、その超人的な力を物語る数多くの伝説が語り継がれてきた。特に有名なものに、佐野の宝竜寺にいた頃、池に棲む大蛇を飲み干して神通力を得たという話や、日照りに苦しむ村人のために雨を降らせたという雨乞いの奇跡譚がある 30 。また、国禁であった鶴を殺した少年を庇って共に逃亡したという逸話も、彼の深い慈悲心を物語るものとして知られている 5 。

これらの伝説は、もちろん史実そのものではない。しかし、これらは呑龍という人物が、当時の民衆からいかに絶大な信頼と期待を寄せられていたかを示す、何より雄弁な証拠である。殺戮と破壊が日常であった戦国乱世が終わり、人々が宗教指導者に求めたのは、もはや武力で敵を討ち滅ぼす武勇の誉れではなかった。彼らが渇望したのは、貧困、飢饉、病といった、より身近な苦しみから自分たちを救ってくれる、超自然的な力を持った慈悲深い聖者の姿であった。

呑龍上人の「子育て」という具体的な社会救済活動と、それを補強する数々の奇跡譚は、この新しい時代の民衆の願いに完璧に応えるものであった。武装した宗教者が歴史の表舞台から去り、武力は武士階級に独占される「兵僧分離」の体制が確立される中で、呑龍は近世における理想の僧侶像を体現する存在となったのである。武蔵国出身という共通項を持つ彼の絶大な名声が、やがて同地域に存在した古い武断的な宗教拠点「金鑽宮寺」の記憶を上書きし、ついには混同・結合されるに至った。これこそが、『金鑽宮寺呑竜』という特異な伝承が形成されたメカニズムであろう。

結論:歴史的実像の再構築 ― 金鑽宮寺の住持と呑龍上人

本報告書における史料の総合的な分析の結果、『金鑽宮寺呑竜』という名の特定の個人が、戦国時代の武蔵国に実在したという事実は確認できなかった。利用者様が当初抱いていた人物像は、歴史上、明確に区別されるべき二つの異なる実体に分解し、再構築することができる。

- 「武蔵の地で合戦に参加した住持」という側面は、まさしく金鑽宮寺を拠点とした在地領主・安保氏(特に安保弾正全隆など)と、その強い影響下にあった金鑽宮寺(大光普照寺)の住持 の姿に相当する。彼らは戦国期の武蔵国北西部において、上杉・後北条・武田といった大勢力の狭間で翻弄されながら、寺社勢力として武装し、地域の存亡をかけて戦った、乱世の宗教指導者であった。

- **「呑龍」**という名前は、時代も活動内容も全く異なる、 徳川家康の庇護を受け、民衆救済にその生涯を捧げた慈悲の聖者・呑龍上人 に由来する。同じ武蔵国出身であったこの高僧の絶大な名声と、彼にまつわる数々の伝説が、後世の人々の記憶の中で、金鑽宮寺という古い武断的な宗教拠点の記憶と結びついたものと考えられる。

この二つのイメージの混同と結合の背景には、単なる伝承の混乱に留まらない、より大きな歴史的文脈が存在する。それは、戦国乱世から近世の泰平の世へと移行する中で、社会が宗教とその指導者に求める役割が、**「武力による現実的支配」 から 「慈悲による精神的救済」**へと劇的に変化したという、時代の大きな転換である。『金鑽宮寺呑竜』という、史実には存在しない架空の人物像は、この時代の価値観の変容を象徴する、極めて興味深い歴史的産物であると結論づけることができる。

最後に、これら二つの歴史的実体の活動時期と時代背景の違いを明確にするため、以下の比較年表を提示する。

|

年代 (西暦) |

金鑽宮寺・安保氏関連の出来事 (第一部の内容) |

呑龍上人関連の出来事 (第二部の内容) |

時代の画期 |

|

|

1534年 |

安保全隆、金鑽神社に多宝塔を寄進 7 。 |

|

|

戦国中期(地域紛争の激化) |

|

1546年 |

河越夜戦。後北条氏が関東での覇権を確立 31 。安保氏も影響下に。 |

|

|

|

|

1552年 |

後北条氏、御嶽城を攻略。城主・安保全隆は降伏 21 。 |

|

|

|

|

1556年 |

|

武蔵国埼玉郡にて誕生 6 。 |

|

|

|

1569年 |

武田信玄、御嶽城を攻略。安保氏の記録が途絶える 18 。 |

|

|

戦国後期(大勢力による領土再編) |

|

1582年 |

神流川の戦いが近隣で勃発 24 。 |

|

本能寺の変 |

|

|

1590年 |

小田原征伐。後北条氏滅亡。徳川家康が関東に入府。 |

|

天下統一(豊臣政権) |

|

|

1603年 |

|

|

江戸幕府開府 |

|

|

1613年 |

|

徳川家康の命により、上州太田に大光院を開山 5 。 |

|

大坂の陣直前 |

|

1623年 |

|

大光院にて遷化(死去) 5 。 |

|

徳川の治世安定期 |

引用文献

- 僧兵とはいったい何者? - 奈良観光おすすめガイド https://www.narakanko.net/knowledge/armedmonk.html

- 僧兵とは何か~中世寺院の仁義なき戦い - 大和徒然草子 https://www.yamatotsurezure.com/entry/souhei

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- 白布をかぶって長刀で武装…「僧兵」とは何者だったのか?その由来と役割を探る - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/186139

- 呑龍上人 http://www.albsasa.com/sub1/syounin.html

- 呑竜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%91%E7%AB%9C

- 金鑚神社 - 神川町観光協会|花と自然と歴史の町へようこそ https://www.kamikawa-kanko.com/miru/%E9%87%91%E9%91%9A%E7%A5%9E%E7%A4%BE/

- 金鑚神社 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E9%91%9A%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 金鑽神社(埼玉県神川町二ノ宮)- 日本すきま漫遊記 https://www.sukima.com/82_saitama/94kana.html

- 大光普照寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E5%85%89%E6%99%AE%E7%85%A7%E5%AF%BA

- 金讃神社(かなさなじんじゃ)と御嶽山・大光普照寺~神川町の神秘にコバトンと触れる~ - 埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/b0111/photographs/kanasanajinnjya.html

- 大光普照寺/埼玉県神川町ホームページ https://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/chiikisoumu/kankospot/318.html

- 縁起・歴史 - 金鑚大師(かなさなだいし) - 金鑚大師 大光普照寺 https://www.kanasanadaishi.com/%E7%B8%81%E8%B5%B7-%E6%AD%B4%E5%8F%B2-1/

- 神道集 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E9%81%93%E9%9B%86

- 安保氏(あぼうじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%B0%8F-1143630

- 安保氏の故郷を訪ねて その1(編集者・M) | 八木書店グループ https://company.books-yagi.co.jp/archives/8385

- 丹党と安保氏 武蔵七党と八高線(4) - 日本実業出版社 https://www.njg.co.jp/column/morioka-2811/

- 安保氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%B0%8F

- 金鑚神社多宝塔(国指定重要文化財)/埼玉県神川町ホームページ https://www.town.kamikawa.saitama.jp/soshiki/shogaigakushu/bunka_rekishi/kunishitei/571.html

- 強大な経済力・文化力を持つ寺社 中世の主役は「寺社」だ! - 京都府教育委員会 http://www.kyoto-be.ne.jp/rakuhoku-hs/mt/education/pdf/social0_18.pdf

- 「北条氏康」関東支配を巡り、上杉氏と対立し続けた後北条氏3代目の生涯とは https://sengoku-his.com/368

- 金讃御嶽城(2012年1月2日)埼玉県児玉郡神川町渡瀬 - 旦さまと私 https://lunaticrosier.blog.fc2.com/blog-entry-887.html

- 三増峠の合戦について http://yogokun.my.coocan.jp/mimasetouge.htm

- 神流川の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%B5%81%E5%B7%9D%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 特集 神流川合戦の衝撃を考える https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/42/42266/91657_1_%E3%81%8B%E3%81%BF%E3%81%95%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E8%B2%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9No002%E7%89%B9%E9%9B%86%E7%A5%9E%E6%B5%81%E5%B7%9D%E5%90%88%E6%88%A6%E3%82%92%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B.pdf

- 【神流川合戦(神流川古戦場)】アクセス・営業時間・料金情報 - じゃらんnet https://www.jalan.net/kankou/spt_11385af2170021085/

- 中世日本の寺社勢力とは? 〜宗教を超えた巨大パワーの正体〜|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n39f80364b029

- 大光院の吉祥門 - 太田市ホームページ(文化財課) https://www.city.ota.gunma.jp/page/4398.html

- 子育て 呑龍上人 | 文化財を探す https://suzaka-marugotomuseum.jp/search/item/?id=5777

- どんりゅう上人の話 佐野市立図書館 http://www.sctv.jp/~sano-library/donryusouninnohanasi.htm

- 武蔵国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E8%94%B5%E5%9B%BD