針生盛幸

蘆名盛滋の実子。幼少のため家督を叔父盛舜に譲り、針生氏を興す。蘆名宗家滅亡後、孫の盛信が旧敵伊達家に仕官。針生家は蘆名氏の血脈を後世に繋いだ。

蘆名家の血脈と宿命 — 針生盛幸の生涯と針生一族の軌跡

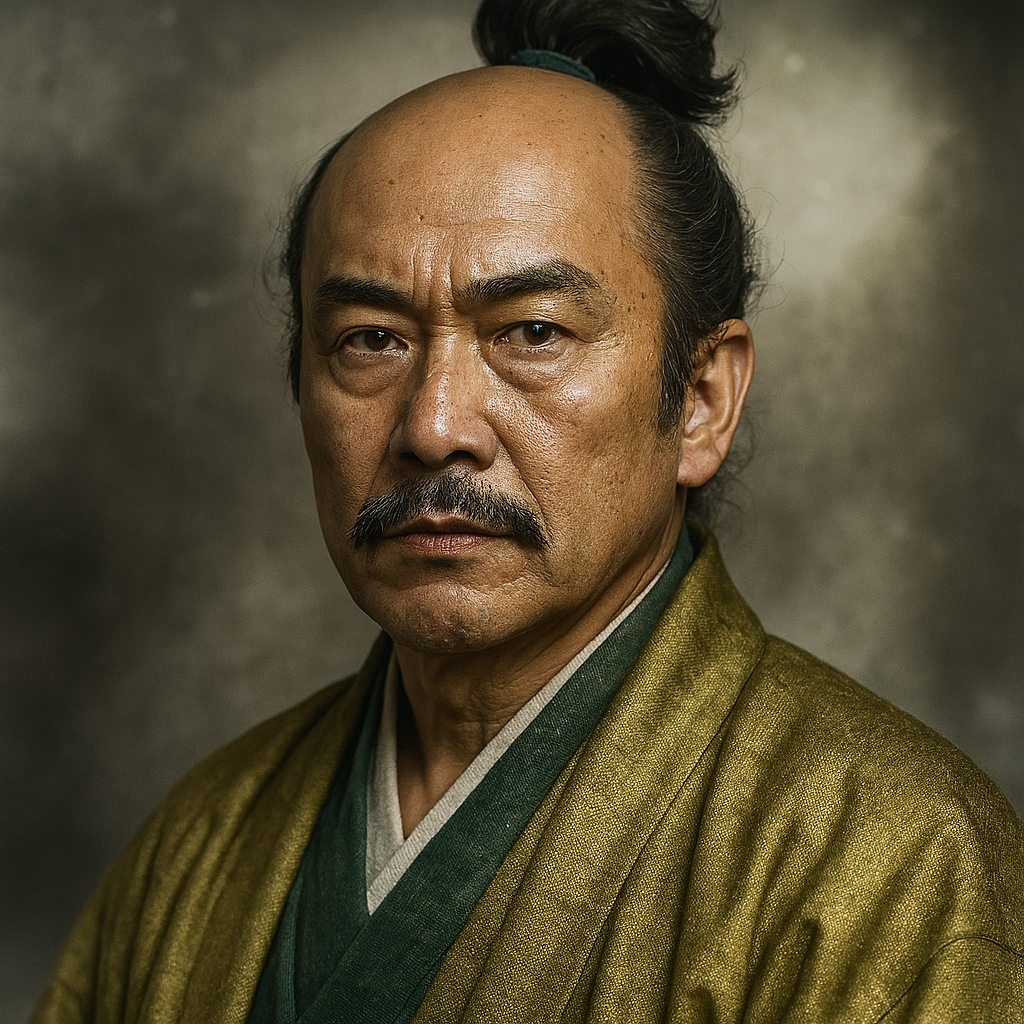

序章:歴史の狭間に生きた男、針生盛幸

日本の戦国時代、東北地方に覇を唱えた蘆名氏。その歴史の影に、蘆名宗家の家督を継ぐことなく分家を立てた一人の武将がいた。その名を針生盛幸(はりゅう もりゆき)という。彼の生涯は、蘆名氏第十四代当主・盛滋の実子でありながら、叔父の盛舜が家督を継いだため、自らは別家を興し、その子孫は後に旧敵である伊達氏の家臣となった、という事実だけで要約されがちである 1 。しかし、この単純な経歴の裏には、戦国大名家が抱える後継者問題の深刻さ、一族の存続を賭けた戦略、そして血統という無形の価値が時代を超えて継承されるという、武家社会の複雑な力学が凝縮されている。

本報告書は、針生盛幸という一人の人物の生涯と、彼に始まる針生一族の軌跡を徹底的に追跡するものである。彼の人生を紐解くことは、単に一個人の伝記をたどるに留まらない。それは、蘆名宗家の後継者争いの真相、戦国武将の現実的な生存戦略、そして敵対した家の血脈を保護し、名跡を再興させるという江戸時代の価値観までを浮き彫りにする。盛幸の物語は、「継承できなかった者」の悲劇ではなく、戦国から江戸へと至る時代の激動の中で、一族の血を未来へ繋ぐという宿命を背負った男の物語である。彼の存在と彼の子孫の歩みは、東北地方の政治史と社会史の変遷を映し出す、まさに縮図と言えよう。

蘆名・針生一族 主要人物関係系譜図

本報告書で言及される主要人物の関係性を理解するため、以下に簡略化した系譜図を示す。この図は、蘆名宗家と、針生盛幸によって創設された分家の関係、そしてそれぞれの家の辿った運命を視覚的に示している。

|

家系 |

世代 |

人物名 |

備考 |

|

蘆名宗家 |

第13代 |

蘆名 盛高 |

盛滋・盛舜の父 |

|

|

第14代 |

蘆名 盛滋 |

盛幸の父。永正18年(1521年)に死去 2 。 |

|

|

第15代 |

蘆名 盛舜 |

盛幸の叔父。兄・盛滋の跡を継ぐ 3 。 |

|

|

第16代 |

蘆名 盛氏 |

盛舜の子。蘆名氏の最盛期を築く 4 。 |

|

|

第17代 |

蘆名 盛興 |

盛氏の子。早世する 5 。 |

|

|

第18代 |

蘆名 盛隆 |

二階堂家からの養子。暗殺される 6 。 |

|

|

- |

亀王丸 |

盛隆の子。夭逝する 7 。 |

|

|

第19代 |

蘆名 義広 |

佐竹家からの養子。伊達政宗に敗れ、宗家は断絶 7 。 |

|

針生家(分家) |

初代 |

針生 盛幸 |

盛滋の実子。永正12年(1515年)生、天文22年(1553年)没 1 。 |

|

|

第2代 |

針生 盛秋 |

盛幸の子 5 。 |

|

|

第3代 |

針生 盛信 |

盛秋の子。蘆名家滅亡後、伊達家に仕官 9 。 |

|

|

第4代 |

針生 盛直 |

盛信の子 9 。 |

|

|

- |

蘆名 盛定 |

盛信の曾孫。伊達綱村の命で蘆名姓に復姓 8 。 |

|

|

幕末期 |

蘆名 盛景 |

盛定の末裔。戊辰戦争で額兵隊総督を務める 9 。 |

第一部:蘆名宗家の後継者 — 針生盛幸の出自と時代背景

第一章:蘆名氏の盛衰と盛幸の誕生

針生盛幸が歴史の舞台に登場する16世紀初頭、会津の蘆名氏は戦国大名としての地位を確立すべく、激しい内外の闘争の渦中にあった。盛幸の祖父にあたる第13代当主・蘆名盛高は、相次ぐ内乱を鎮圧し、蘆名家の支配基盤を固めた人物である 12 。しかし、その治世は盤石ではなく、実子である盛滋(後の第14代当主、盛幸の父)との間に対立が生じ、盛滋が一時は伊達氏のもとへ逃走するという深刻な内紛も経験している 2 。

父・盛滋は、父・盛高との和解を経て家督を相続するが、その治世は短かった。永正18年(1521年)2月6日、盛滋は享年40でこの世を去る 2 。盛幸が永正12年(1515年)の生まれであることから 1 、父の死の時点で、彼はわずか6歳の幼児であった。

この時期の蘆名氏は、長年にわたる内部抗争をようやく乗り越え、隣接する伊達氏との関係を婚姻政策によって安定させようとするなど、まさに領域支配の過渡期にあった。盛滋自身も伊達稙宗の援軍として最上氏と戦うなど、周辺勢力との関係構築に努めていた 2 。このような不安定な権力基盤の上で当主が若くして急死し、後継者が幼子であったという状況は、戦国時代の武家にとって最大の危機の一つであった。この蘆名家が直面した危機的状況こそが、盛幸の運命を大きく左右する、家督相続問題の直接的な背景となったのである。

第二章:家督相続の謎 — 叔父・盛舜への継承と蘆名家の内紛

蘆名盛滋の死後、家督は実子である盛幸ではなく、盛滋の弟、すなわち盛幸の叔父にあたる盛舜(もりきよ)が継承した 3 。この一見不可解な家督相続には、史料によって異なる記述が存在する。一部の史料、特に蘆名氏の治世を概観する記録では、盛滋には男子がなく、弟の盛舜が継いだ、と簡潔に記されている 15 。これは、盛舜の家督継承を正当化するための公式見解であった可能性が考えられる。一方で、後世に編纂された系図や記録の多くは、盛幸が盛滋の実子として存在したことを明確に示している 1 。

この矛盾を解く鍵は、盛舜の家督相続直後に発生した、蘆名家中の激しい内紛にある。盛舜が当主となった大永元年(1521年)、彼は立て続けに家中の有力者たちの反乱に直面する。同年4月には重臣の松本大学・藤左衛門兄弟を誅殺。さらに6月には、同じく重臣である松本新蔵人や塩田氏らが、蘆名一門の中でも特に力を持つ猪苗代氏に同調し、本拠である黒川城に攻め込むという大規模な反乱が発生した 15 。松本氏は、富田氏や佐瀬氏と並び称される蘆名氏の宿老であり 16 、その反乱は単なる地方豪族の離反とは比較にならない、蘆名家中枢を揺るがす大事件であった 17 。

これらの反乱が、盛舜の家督相続直後に集中して発生した事実は、単なる偶然とは考え難い。複数の研究や記録が示唆するように、この一連の抗争の背景には、家督相続を巡る深刻な対立があったと見るのが妥当である 15 。すなわち、当主の急死と幼い後継者の存在という危機に際し、一族の安定を優先して経験豊富な叔父・盛舜を「中継ぎ」として立てるという政治的判断が下された。しかし、この決定を、正統な後継者である盛幸からの「家督簒奪」と見なす勢力が存在した。松本氏や猪苗代氏らの反乱は、この盛舜の継承に不満を抱く家臣団が、盛幸の正統性を旗印として蜂起したものであった可能性が極めて高い。盛舜治世初期の混乱は、この家督相続の正統性を巡る争いの火種が、現実の武力衝突として燃え上がった結果だったのである。

第二部:分家の創設と子孫の流転

第三章:針生家の創設と盛幸の生涯

蘆名宗家の家督を継ぐ道を絶たれた盛幸は、耶麻郡針生(現在の福島県喜多方市熱塩加納町周辺)の地を与えられ、その地名を姓として「針生氏」を名乗り、別家を興した 1 。これが、蘆名氏の有力な分家である針生一族の始まりである。

彼が領した針生の地は、会津盆地の北部に位置し、古くは康安元年(1361年)の寄進状にもその名が見える歴史ある村であった 19 。『新編会津風土記』によれば、府城である黒川城(後の会津若松城)から北へ六里余りの距離にあり、城下から完全に隔絶された僻地というわけではなかった 20 。

盛幸自身の、針生家創設後の具体的な活動を伝える史料は極めて乏しい。しかし、彼の立場を推測する上で重要な記録が存在する。天文7年(1538年)、黒川城下で大規模な火災が発生した際、蘆名氏の居館や他の重臣たちの屋敷と共に、「針生氏」の屋敷も焼失したと記されているのである 15 。この事実は、針生氏が単に領地に追いやられた存在ではなく、蘆名一門として宗家の本拠地である城下に屋敷を構えることを許された、格式の高い分家として扱われていたことを示している。

このことから、盛幸の分家創設は、彼を家督継承の序列から外す一方で、一門としての名誉と待遇を保証するという、巧みな政治的妥協の産物であったと考えられる。これにより、家中の不満を和らげ、蘆名一族の分裂を回避する狙いがあったのだろう。盛幸は、宗家を継ぐことはなかったが、蘆名一門の重鎮として、叔父・盛舜とその子・盛氏の治世を支える役割を担ったと推測される。そして、天文22年(1553年)、盛幸はその生涯を閉じた 1 。

第四章:蘆名家の滅亡と針生一族の選択

盛幸の死後、針生家は子の盛秋、そして孫の盛信へと受け継がれていった 5 。その間、蘆名宗家では当主の早世や後継者問題が相次ぎ、かつての勢いを失っていく 7 。この蘆名家の混乱に乗じ、奥州の覇権を狙う伊達政宗が会津への侵攻を開始する。天正17年(1589年)、摺上原の戦いで両軍は激突。この決戦において、針生盛信は蘆名方の一武将として政宗軍と戦ったが、蘆名軍は歴史的な大敗を喫し、戦国大名としての蘆名氏は事実上滅亡した 9 。

主家を失った盛信の動向は、戦国武将の現実的な生存戦略を如実に示している。彼は、佐竹家出身の主君・蘆名義広に従って常陸国へ落ち延び、佐竹氏の客将として金井(現在の茨城県日立市周辺)に1万8000石という破格の所領を与えられた 9 。しかし、その後の関ヶ原の戦いで佐竹氏が西軍に与したため、所領を没収され、盛信は浪人の身となった 9 。

まさに流転の身となった盛信に、意外なところから声がかかる。かつての宿敵、伊達政宗からの招聘であった。慶長7年(1602年)、盛信は政宗の招きに応じて仙台藩に仕官する 8 。政宗は、敵対した家の者であっても有能な人材であれば登用する度量を持ち合わせていたが 22 、盛信への待遇は格別であった。彼は仙台藩において、一門に次ぐ「準一家」という非常に高い家格を与えられたのである 9 。

政宗が盛信をこれほど厚遇した背景には、単なる人材登用を超えた、高度な政治的計算があった。第一に、征服したばかりの会津の旧領主である蘆名家の血を引く者を家臣団に加えることで、現地の旧臣や領民の心を掴み、新領地の支配を安定させる狙いがあった。第二に、名家の血統を保護する度量を示すことで、自らの威信を天下に示すという目的もあった。針生盛信の仕官は、彼の個人的な武才だけでなく、彼が持つ「蘆名家の血」という無形の政治的価値が、政宗の戦略と合致した結果であった。それは、征服後の領国経営における、実に巧みな一手だったのである。

第三部:名跡の再興と歴史的意義

第五章:血脈の保存 — 針生から蘆名への復姓

伊達政宗に敗れた蘆名宗家は、当主・義広が実家の佐竹氏を頼り、共に関ヶ原の戦後、出羽国角館へと移った。しかし、義広の子が相次いで早世し、最後の当主となった千鶴丸もわずか3歳で事故死したことにより、名門・蘆名氏の宗家は完全に断絶した 1 。

この結果、皮肉なことに、かつて会津を支配した蘆名家の正統な血脈は、旧敵である伊達家に仕える針生氏の一流のみが残るという状況になった。この事態を重く見たのが、仙台藩四代藩主・伊達綱村であった。綱村は、名家の断絶を惜しみ、延宝4年(1676年)、針生盛信の曾孫にあたる針生盛定に対し、本姓である「蘆名(葦名)」に復するよう命じた 8 。

江戸時代、改易や断絶によって失われた大名家の名跡を、分家や縁者が再興する例は他にも見られる 25 。しかし、綱村によるこの復姓命令は、単なる文化的な名跡保存に留まるものではなかった。それは、伊達家がかつての宿敵・蘆名家の「保護者」であり、その歴史と血脈の「正当な継承者」であるという政治的メッセージを内外に発信する、高度な象徴操作であった。伊達政宗による会津征服は、武力による支配の確立であったが、綱村のこの措置は、その支配の歴史的正当性を、武力から文化的な「継承」へと昇華させる効果を持っていた。伊達家は、蘆名家を滅ぼした者から、その名跡を断絶の危機から救った者へと、その立場を巧みに転換させたのである。これは、大名家の権威と格式が重要視された江戸時代において、自家の威信を高めるための洗練された戦略であった。

第六章:仙台藩士・蘆名氏としてのその後

蘆名姓に復した旧針生一族は、仙台藩士として幕末までその歴史を繋いでいく。伊達政宗に仕官した針生盛信は、大坂の陣での功により胆沢郡衣川に采地を与えられ 8 、その子孫は後に登米郡石越村などで1500石を領するなど、藩内で相応の知行を得ていた 8 。

彼らの家格は「準一家」であり、藩の重職を担うことは少なかったものの、藩主への奉公や儀礼の場では一門に次ぐ高い席次を与えられ、その血筋は常に敬意をもって遇された 24 。彼らはもはや会津の戦国大名ではなかったが、その存在は仙台藩の家臣団に歴史的な厚みと多様性を与える象徴であり続けた。

この一族の武門としての歴史は、時代の最終局面まで続く。幕末、戊辰戦争の嵐が東北を襲うと、時の当主・蘆名盛景は仙台藩の部隊「額兵隊」の総督として、奥羽越列藩同盟の一員として新政府軍と戦った 9 。針生盛幸が蘆名宗家を継げなかった日から約350年、彼の子孫は、かつての故郷である会津の地で繰り広げられた最後の戦いに、武士として臨んだのである。

結論:針生盛幸が歴史に残した影響

針生盛幸は、自らの意思とは関わりなく、歴史の大きな奔流に飲み込まれた人物である。蘆名宗家の正統な血を引いて生まれながら、父の早世と幼少であったという不運、そして戦国時代特有の政治力学によって、彼は当主の座に就くことはなかった。

しかし、歴史の皮肉というべきか、彼が宗家を継がなかったこと、そして「針生」として分家を立てたことこそが、結果的に蘆名一族の血脈を未来へと繋ぐ唯一の道となった。もし彼が家督を継いでいれば、その後の後継者問題の連鎖は起こらず、あるいは伊達政宗による会津侵攻の結末も変わっていたかもしれないが、少なくとも「針生氏」という存続の道は生まれなかっただろう。彼が分家として存続したからこそ、その子孫は蘆名家滅亡の激動を乗り越え、旧敵の家臣となることで血脈を保つことができた。そして、宗家が断絶した際には、その名跡を再興するという歴史的な大役を担うことになったのである。

針生盛幸の生涯は、一個人の不運な物語ではない。それは、武家の存続戦略における「分家」の重要性、そして領地や権力といった有形の資産とは別に、「血統」という無形の資産がいかに強靭な歴史的価値を持つかを雄弁に物語っている。勝者のみが歴史を創るのではない。針生盛幸のように、歴史の狭間で生きた人々の選択と宿命が、いかにして後の時代を形作り、遠い未来にまで影響を及ぼしていくか。彼の静かな生涯は、そのことを我々に深く示唆している。

引用文献

- 針生盛幸 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E7%94%9F%E7%9B%9B%E5%B9%B8

- 蘆名盛滋 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%BB%8B

- 蘆名盛舜(あしな もりきよ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%9C-1049893

- 蘆名盛氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%B0%8F

- 芦名盛興はどんな人? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%8A%A6%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%88

- 蘆名盛隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E9%9A%86

- 蘆名氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E6%B0%8F

- 本が善本とされる。 - 資料 宮城県史第2巻 - 獅山公治家記録 - 仙台市図書館 https://lib-www.smt.city.sendai.jp/wysiwyg/file/download/1/661

- 蘆名盛信 - みちのくトリッパー https://michinoku-ja.blogspot.com/2015/09/blog-post_36.html

- 針生盛信 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E7%94%9F%E7%9B%9B%E4%BF%A1

- 針生氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%9D%E7%94%9F%E6%B0%8F

- 蘆名氏/藩主/会津への夢街道 https://aizue.net/siryou/hansyu-asinasi.html

- H522 蘆名盛高 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/H522.html

- 蘆名盛滋とは? わかりやすく解説 - Weblio国語辞典 https://www.weblio.jp/content/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E6%BB%8B

- 蘆名盛舜 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%98%86%E5%90%8D%E7%9B%9B%E8%88%9C

- 武家家伝_会津松本氏 http://www2.harimaya.com/sengoku/html/a_matumo.html

- 松本図書父子肖像掛軸(まつもとずしょふししょうぞうかけじく) - うつくしま電子事典 https://www.gimu.fks.ed.jp/plugin/databases/detail/2/18/281

- 武家家伝_葦名氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/asina_k.html

- 針生村(はりうむら)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%87%9D%E7%94%9F%E6%9D%91-3027738

- 耶麻郡五目組針生村 - 会津風土記 - アットウィキ (@WIKI) https://w.atwiki.jp/aizufudoki/pages/1012.html

- 9月 2015 - みちのくトリッパー https://michinoku-ja.blogspot.com/2015/09/

- 経営者としても一流 だった伊達政宗 - 仙台経済同友会 http://www.sendai-doyukai.org/publish/download/report/387.pdf

- 伊達政宗とは?生涯・名言・教育方針・甲冑から学ぶ|子どもと学べる歴史の教訓と家庭教育 https://gogatuningyou.net/blogs/q-a/date-teaching

- 仙台藩の家格 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%99%E5%8F%B0%E8%97%A9%E3%81%AE%E5%AE%B6%E6%A0%BC

- 高家 (江戸時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%AE%B6_(%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 戦国武将_家名存続 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/sonzok.html

- 問 「伊達騒動」(山田野理夫) で、奉行と家老の職名が混用されています。 同一人物について、 例 - 仙台市図書館 https://lib-www.smt.city.sendai.jp/wysiwyg/file/download/1/553