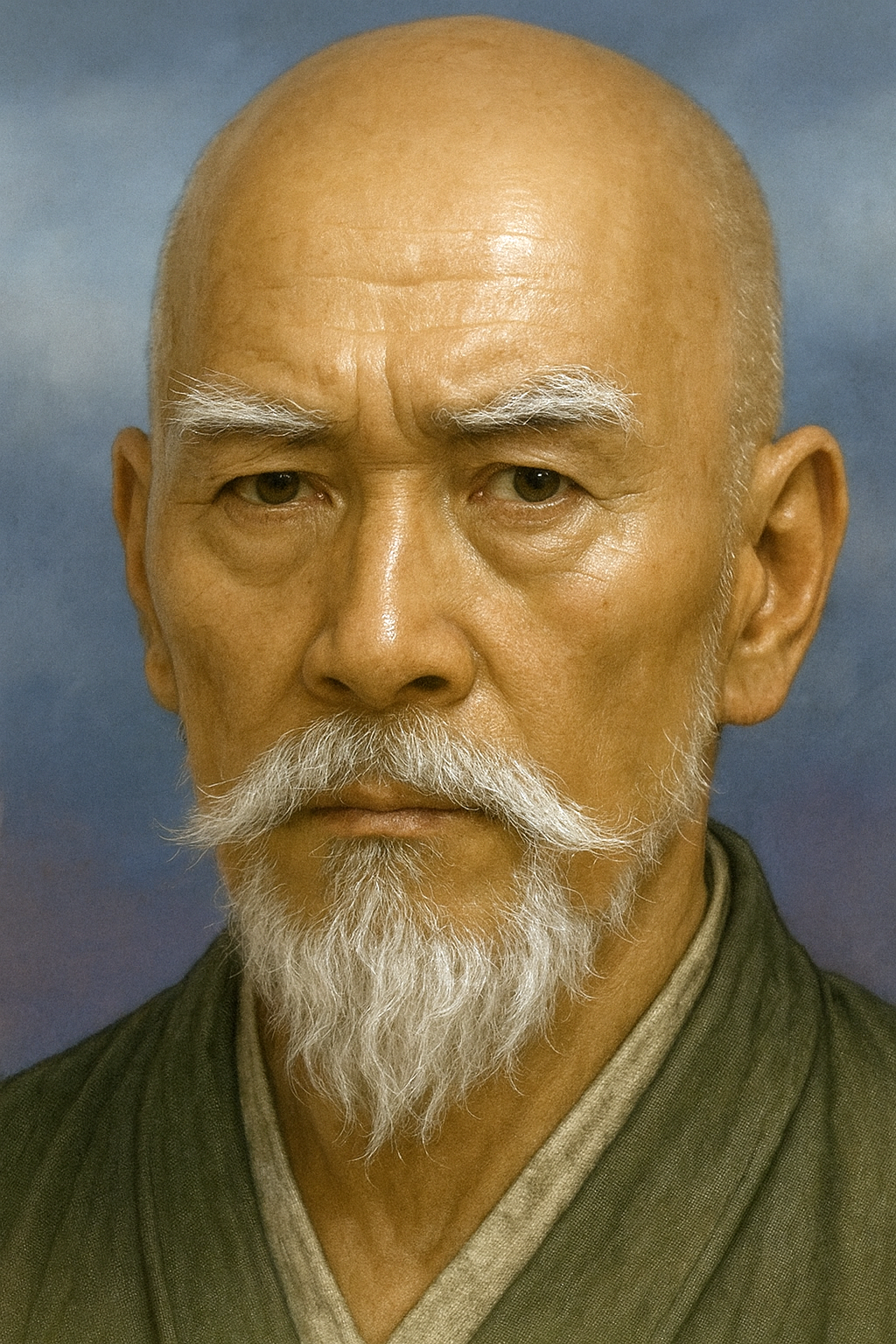

長善寺玉堂

長善寺玉堂は戦国時代の日向国真幸院の僧。北原氏の菩提寺住持として、1562年の伊東氏侵攻による北原氏滅亡時に一軍を率いて戦ったと推測される。

報告書:日向国真幸院の僧、長善寺玉堂 ― 戦国史の狭間に消えた武人の再構築

序論:歴史の狭間に立つ僧侶、長善寺玉堂への探求

日本の戦国時代は、数多の英雄豪傑が覇を競った動乱の時代として知られるが、その華やかな歴史の陰には、記録の彼方に消え去った無数の人物が存在する。本報告書が対象とする「長善寺玉堂」なる人物もまた、そうした歴史の狭間に埋もれた一人である。利用者から提示された「1486年から1562年頃、日向の地で活躍した旧仏教系の住持であり、大名の要請を受けて一軍を率い合戦に参加した」という情報は、戦国時代の地方社会における宗教者の役割を象徴する、極めて興味深い人物像を浮かび上がらせる。

しかしながら、この「長善寺玉堂」という固有名詞は、『日向記』や『真幸院軍記』といった主要な軍記物、あるいは現存する古文書において、直接的にその名を確認することは極めて困難である。この事実は、我々の探求が、特定の個人伝をなぞる作業ではなく、歴史の断片を繋ぎ合わせる知的な再構築の試みとなることを示唆している。

したがって、本報告書は、「長善寺」「玉堂」「日向」「1562年」という四つのキーワードを羅針盤とし、関連する史料を横断的に分析する。これにより、かかる人物が存在したであろう歴史的蓋然性を検証し、その人物像と彼が生きた時代のリアリティを可能な限り詳細に描き出すことを目的とする。

本稿の中核をなす仮説は、以下の通りである。「長善寺玉堂」とは、日向国真幸院(現在の宮崎県えびの市周辺)に実在した曹洞宗寺院「兜率山長善寺」の住持であり、彼の運命は、同寺の最大の庇護者であった在地領主・北原氏が、宿敵・伊東氏の謀略的侵攻によって没落した永禄五年(1562年)の歴史的激動と分かち難く結びついている。彼の武人としての活動と、その伝承上の死は、この北原氏の滅亡という悲劇の渦中で起こったのではないか。本報告書は、この仮説の検証を通じて、一人の名もなき僧侶の生涯から、戦国時代における南九州の政治、軍事、そして宗教の複雑な力学を解き明かしていく。

第一章:戦乱の舞台、日向国真幸院

長善寺玉堂の生涯を理解するためには、まず彼が生きた土地、日向国真幸院(まさきいん)の特異な歴史的環境を把握する必要がある。この地は、単なる日向国の一地域ではなく、南九州の覇権をめぐる争いの縮図ともいえる場所であった。

1-1. 地理的・戦略的重要性

真幸院は、現在の宮崎県えびの市、小林市、高原町にまたがる広大な地域を指す歴史的地名である 1 。その地理的特徴は、北を九州山地の一部である球磨山脈、南を活火山群である霧島連山に挟まれた盆地であることだ 5 。この地形的特徴から、古くは「真狭(まさき)」、すなわち両側から山が迫る狭隘な土地、と記されたものが「真幸」という佳字に転じたとされる 1 。

この盆地は、川内川の上流域にあたり、火山活動によってもたらされた肥沃な土壌に恵まれ、豊かな農産物を育む穀倉地帯であった 5 。この経済的な豊かさは、領主にとって大きな魅力であり、同時に周辺勢力からの侵攻を誘発する要因ともなった。さらに重要なのは、その戦略的位置である。真幸院は、薩摩国(鹿児島県西部)、大隅国(鹿児島県東部)、そして肥後国(熊本県)へと通じる街道が交差する結節点であり、交通および軍事上の要衝であった 7 。この地を制する者は、南九州の動向に大きな影響力を行使することができた。長善寺玉堂の生涯は、この土地が持つ宿命的な価値と、それに伴う絶え間ない緊張感の中に置かれていたのである。

1-2. 荘園としての歴史と領主の変遷

真幸院の歴史は古く、平安時代に成立した日本最大級の荘園「島津荘」の一部を構成する「寄郡(よせごおり)」であった 6 。寄郡とは、国衙(こくが)と荘園領主が支配権を分け合う中間的な形態であり、中央の権威と在地の力が複雑に絡み合う土地であったことを示している。

古代においては、日下部(くさかべ)氏が院司(いんじ)としてこの地を世襲的に統治していた 6 。しかし、南北朝の動乱期を経て、康永四年(1345年)頃、肝付氏の庶流である北原兼幸が日下部氏に代わって真幸院の領主となり、飯野城を拠点とした 7 。これ以降、永禄五年(1562年)に至るまでの約220年間、真幸院は北原氏の支配下に置かれることとなる 1 。北原氏は、この地で比較的安定した支配を築いたが、その支配は常に周辺の有力勢力、すなわち薩摩の島津氏、日向の伊東氏、肥後の相良氏との間の、緊張をはらんだ微妙なパワーバランスの上に成り立っていた。本報告書の主題である長善寺は、この北原氏の支配体制を宗教的な側面から支える、極めて重要な役割を担うことになる。

真幸院の「国境」性

真幸院の歴史を深く考察すると、この地が単なる日向国の一地域ではなく、二つの巨大な勢力がせめぎ合う「文化的・政治的国境地帯」であったことが浮かび上がってくる。

その根拠として、第一に地理的な位置が挙げられる。真幸院は、薩摩・大隅を本拠地とする島津文化圏と、日向中部から北部を支配する伊東文化圏が物理的に接触する最前線であった 7 。第二に、領主であった北原氏の出自と関係性である。北原氏は大隅の肝付氏の庶流であり、島津氏とは同族意識や利害関係を共有することが多かった 7 。しかし同時に、日向の覇者である伊東氏とも婚姻政策などを通じて深く関わり、その影響を無視することはできなかった 11 。彼らは、両大国の間で巧みな外交を展開することで独立を維持していた。第三に、戦国時代の争乱の末、この地が最終的に島津領となり、江戸時代を通じて薩摩藩の支配下に置かれたという事実である 9 。これは、長期的に見て、この地域の文化的・経済的な結びつきが、最終的には薩摩側により強かったことを示唆している。

このような「国境」性こそが、真幸院の歴史を複雑で dramatic なものにした。長善寺玉堂のような人物は、単に一領主の庇護下にある僧侶として安穏と暮らすことは許されなかった。彼は、二つの巨大な文化圏と政治勢力の狭間で、常に自らの、そして共同体の立ち位置を定め、時には存亡をかけた決断を迫られる、極めて困難な状況に置かれていたと推測される。彼の行動原理は、この「国境」の力学を抜きにしては到底理解できないのである。

第二章:北原氏の菩提寺、兜率山長善寺

長善寺玉堂という人物を理解する上で、彼が住持を務めたとされる「長善寺」そのものの性格を明らかにすることは不可欠である。この寺院は、単なる宗教施設ではなく、地域の政治・社会構造と深く結びついた存在であった。

2-1. 兜率山長善寺の概要

史料によれば、長善寺は宮崎県えびの市大字原田にかつて存在した寺院である 12 。宗派は曹洞宗、山号は「兜率山(とそつさん)」と称した 13 。開山(初代住職)は明窓妙光(めいそうみょうこう)和尚、本尊は弥勒菩薩坐像であったと伝えられている 12 。

曹洞宗は、室町時代から戦国時代にかけて、その簡素で実践的な教えが武士階級の気風と合致し、地方の豪族や国人の間に広く浸透した宗派である 8 。九州においても、薩摩の島津氏が菩提寺として福昌寺を建立するなど、多くの大名が曹洞宗寺院を庇護した 8 。長善寺が曹洞宗寺院であったことは、当時の地方武士社会の宗教的傾向を反映したものである。

また、「兜率山」という山号と、本尊である「弥勒菩薩」は、この寺院の性格を理解する上で重要な手がかりとなる。兜率天とは、仏教の世界観において、弥勒菩薩が住まい、次に仏となってこの世に現れるのを待つ浄土とされる。この山号と本尊の組み合わせは、長善寺が単なる寺院ではなく、後援者である北原氏とその領民にとっての理想郷、そして未来仏への信仰の中心地としての高い格を持っていたことを象徴している。

2-2. 北原氏の菩提寺としての役割

長善寺の最も重要な性格は、真幸院の領主であった北原氏の「菩提寺(ぼだいじ)」であったという点にある。江戸時代後期に薩摩藩が編纂した地誌『三国名勝図会』には、「禅宗飯野長善寺末、開山 大(鐘)和尚、北原氏菩提所なり」という決定的な記述が見られる 11 。「菩提所」とは菩提寺のことであり、これは長善寺が北原一族の先祖代々の墓所であり、一族の冥福を祈るための中心的な寺院であったことを意味する。

戦国時代において、菩提寺の住持が持つ意味は極めて大きい。彼は単なる宗教的指導者ではない。領主一族の誕生、元服、婚姻、そして葬儀といった人生の重要な儀礼を司り、一族の精神的な支柱となる存在であった。また、菩提寺の伽藍の壮麗さや住持の徳の高さは、そのまま庇護者である領主家の権威を内外に示す装置としても機能した。長善寺玉堂は、このような重責を担う立場にあり、北原氏の政治的・社会的な動向と密接不可分な関係にあったことは想像に難くない。

2-3. 寺院の盛衰と廃寺

長善寺の歴史は、庇護者であった北原氏の没落後も続いたが、その道のりは平坦ではなかった。慶長年間(1596年~1615年)に二度の火災に見舞われ、特に慶長十七年(1612年)の火災では伽藍の大部分と共に、開創以来の旧記録や宝物の多くが焼失したと伝えられている 13 。この記録の焼失こそが、「長善寺玉堂」という人物に関する直接的な一次史料が現代に伝わらない、最大の物理的な原因であると考えられる。

その後、江戸後期の天保年間(1830年~1844年)に再建され、仁王門や鐘楼を備えた大伽藍を誇るまでに復興した 13 。しかし、明治維新後の明治元年(1868年)、新政府による神仏分離令とそれに続く廃仏毀釈の嵐の中で、長善寺は廃寺とされ、明治三年(1870年)には建物も完全に撤去されてしまった 13 。この背景には、薩摩藩全体で苛烈な仏教弾圧が行われたという事情がある。かつての支配者であった北原氏の菩提寺という立場が、島津氏の治世下で微妙なものであった可能性も否定できない。

今日、往時の長善寺を偲ばせるものは、宅地の一角にひっそりと残る歴代住職のものとされる墓石群のみである 12 。これらの無言の石塔が、かつてこの地に北原氏の権威と信仰の中心が存在したことを静かに物語っている。

住持「玉堂」の法名の蓋然性

ここで、利用者から提示された「玉堂」という名について考察したい。この名は、曹洞宗の僧侶の呼称として不自然なものではなく、むしろ高い品格を感じさせる名称である。このことは、この情報が単なる後世の創作ではなく、何らかの史実や記録の断片に基づいている可能性を示唆している。

禅宗の僧侶は、師から与えられる法諱(ほういみな、戒名)の他に、自らの境地や志を示す道号(どうごう)を持つことが一般的である 18 。「玉堂」という言葉は、元来、道教思想において神仙の住まう高貴な宮殿を指す言葉であり 19 、転じて学問や芸術に秀でた人物の雅号としても用いられてきた。仏教界においても、近代の曹洞宗の僧侶に「泉田玉堂(いずみだ ぎょくどう)」という人物が存在し 18 、また中国の著名な禅僧・虚雲の父の名が「蕭玉堂」であった例も見られる 20 。

これらの事実から、「玉堂」は仏教、特に禅宗の文脈で用いられても何ら違和感のない、格調高い号であると言える。したがって、「長善寺玉堂」という呼称は、「長善寺に住した、玉堂という道号を持つ高徳の和尚」を意味する、当時としては極めて自然な呼び方であった可能性が高い。火災によって記録が失われただけで、戦国時代の真幸院において、彼は確かにその名で呼ばれていたのではないだろうか。

第三章:戦国大名と寺社勢力 ― 武装する信仰

長善寺玉堂が「一軍を率いて合戦に参加した」という伝承は、現代の我々から見れば奇異に映るかもしれない。しかし、戦国時代の宗教勢力の実態を鑑みれば、それは決して突飛な話ではない。この時代の寺社は、単なる祈りの場ではなく、時として大名に匹敵する力を持つ政治的・軍事的な主体であった。

3-1. 僧兵と寺社の武装化

中世から戦国時代にかけて、中央の権威が揺らぐ中で、各地の有力寺社は自衛のために武装化を進めた。彼らは広大な寺領(荘園)という経済基盤を持ち、そこに住まう人々を組織して「僧兵(そうへい)」と呼ばれる武装集団を形成した 22 。僧兵は「法師武者」あるいは「悪僧」とも呼ばれたが、この場合の「悪」は善悪の「悪」ではなく、「悪党」の語にも見られるように「強力」「屈強」といった意味合いであった 22 。

その代表格として知られるのが、京都の延暦寺(山法師)や奈良の興福寺(奈良法師)である。彼らは数千から一万を超える兵力を擁し、朝廷や幕府の政治にも介入するほどの力を持っていた 22 。また、紀伊国の根来寺や粉河寺、大和国の金峯山寺なども強力な僧兵集団を抱え、一大宗教都市を形成していた 22 。彼らは薙刀を主たる武器とし、頭を布で包む「裹頭(かとう)」という独特の姿で絵巻物などに描かれている 22 。寺社勢力は、戦国時代の政治地図を動かす、無視できないプレーヤーだったのである。

3-2. 領主と寺社の共存・対立関係

戦国大名と寺社勢力の関係は、単純な支配・被支配の関係ではなく、常に緊張をはらんだ共存と対立の歴史であった。

多くの大名は、領内の有力寺社を手厚く保護し、土地や財物を寄進した。これは、単なる信仰心からだけではなく、寺社の持つ宗教的権威を利用して自らの支配の正統性を民衆に示し、領国経営を円滑に進めるための高度な政治的判断であった 24 。日向の伊東義祐が、奢侈に溺れたと評されるほど仏事への傾倒を深め、大和国から仏師を招いて大仏を造立したり、京都の金閣寺を模した金柏寺を建立したりしたのも、その権勢を誇示する狙いがあったと考えられる 25 。

一方で、寺社勢力が領主の統制を超えて強力になりすぎると、大名は容赦なくその力を削ごうとした。織田信長による比叡山延暦寺の焼き討ちや、豊臣秀吉による全国的な刀狩り(寺社の武装解除も目的の一つであった)は、その最も著名な例である 22 。大名にとって寺社は、利用すべきパートナーであると同時に、常に警戒すべき潜在的なライバルでもあったのだ。

長善寺と、その庇護者であった北原氏の関係も、この一般的な枠組みの中で理解することができる。長善寺は北原氏の菩提寺として手厚い保護を受ける見返りとして、その権威を宗教的に支え、時には北原氏の要請に応じて軍事的な協力を行う、封建的な義務を負っていたと考えるのが自然である。

長善寺の「武装ポテンシャル」

では、真幸院の一寺院に過ぎない長善寺に、「一軍を率いる」ほどの力があったのだろうか。ここで重要なのは、その軍事力の「質」と「規模」を正しく捉えることである。

長善寺は、延暦寺や興福寺のように、大名と直接渡り合えるほどの巨大な独立武装勢力ではなかった。しかし、在地領主の菩提寺として、領内の民衆に対して強い精神的な影響力を持ち、有事の際には一定の兵力を動員する潜在能力(ポテンシャル)を有していたことは間違いない。

その兵力の源泉は、第一に寺院が直接支配する寺領に住む人々である。これには、寺の警護や雑務にあたる下級武士層(寺侍)や、門前町に住む商工業者、そして寺領内の農民が含まれる。彼らは平時には寺の経済活動を支え、有事の際には住持の命令一下、兵力として動員された。第二に、領内全域に広がる檀信徒の存在である。領主の菩提寺である長善寺の住持が、主家の危機を訴えて協力を呼びかければ、それに呼応する敬虔な領民は少なくなかったであろう。

利用者から伝わる「一軍を率いて」という表現は、数千人規模の大軍団を指すのではなく、数十人から、多くとも数百人程度の、しかし住持を中心として統率のとれた一団を意味すると解釈するのが最も妥当である。これは、独立した軍事行動というよりも、領主である北原氏の軍団の一部を構成する、いわば「宗教部隊」としての参陣であったと考えられる。このような形での軍事協力は、戦国時代の地方寺院の役割として極めて現実的であり、「長善寺玉堂が合戦に参加した」という伝承の歴史的信憑性を高く裏付けている。

第四章:伊東・島津の角逐と北原氏の没落

長善寺玉堂の運命を決定づけた永禄五年(1562年)の出来事は、突発的に起こったものではない。それは、数十年にわたって繰り広げられた、日向の伊東氏と薩摩の島津氏による南九州の覇権をめぐる壮大な闘争の、一つの帰結であった。その渦中で、両者の間に位置する在地領主・北原氏は、否応なく存亡の危機へと追い込まれていく。

【参考表】真幸院をめぐる関連年表(16世紀半ば~)

|

西暦(和暦) |

伊東氏の動向 |

島津氏の動向 |

北原氏・真幸院の動向 |

備考・出典 |

|

1550年代 |

飫肥城をめぐり島津氏と激しく争う。日向国内での勢力を拡大し、「伊東四十八城」体制を固め、全盛期を迎える 28 。 |

島津貴久が薩摩・大隅の統一事業(三州統一)を本格化させる 29 。 |

伊東・島津両勢力の間で巧みな外交を展開し、独立を維持。 |

真幸院は両勢力の緩衝地帯としての役割を担う。 |

|

1560年頃(永禄3年) |

- |

- |

当主・北原兼守が死去。後継者問題が勃発する 10 。 |

これが伊東氏介入の契機となる。 |

|

1562年(永禄5年) |

当主・義祐が、娘婿であった故・兼守の関係を利用し、北原氏の家督相続に軍事力を背景に介入 11 。 |

肝付氏との抗争などで、真幸院への直接介入が遅れる 30 。 |

伊東氏の介入により家臣団が分裂。内乱の末、伊東氏の傀儡政権が成立し、事実上滅亡。真幸院は伊東氏の支配下に入る 10 。 |

長善寺玉堂の活動と最期の年。 |

|

1563年(永禄6年) |

- |

北原氏旧臣(兼親)を保護し、真幸院を自らの領土とする大義名分を得る。次男・義弘を飯野城に入れ、伊東氏への備えとする 11 。 |

北原氏の旧臣たちは島津氏や相良氏を頼り、御家再興を画策 1 。 |

島津氏による真幸院への本格的な介入が始まる。 |

|

1572年(元亀3年) |

真幸院の完全支配を目指し、島津義弘が守る飯野城へ3,000の大軍を派遣する 3 。 |

島津義弘がわずか300の兵で伊東軍を迎え撃ち、木崎原の戦いで劇的な勝利を収める 3 。 |

- |

この敗戦を機に伊東氏は急速に衰退する。 |

4-1. 日向の覇権をめぐる両雄の対立

16世紀半ばの南九州は、二人の傑出した戦国大名によって動かされていた。一人は、日向国都於郡城を本拠とし、いわゆる「伊東四十八城」と称される支城網を築き上げて、その勢威を頂点にまで高めた伊東義祐である 28 。彼は京都文化を愛好し、仏教に深く帰依する文化人であると同時に、領土拡大に貪欲な野心家でもあった。

もう一人は、薩摩国を拠点に、長年の内乱を収拾して守護としての地位を確立した島津貴久である。彼は、薩摩・大隅・日向の三州を再び島津氏の支配下に置く「三州統一」を宿願とし、その勢力を着実に北へ、東へと拡大していた 29 。

この両雄の野望が真正面から衝突する場所こそ、真幸院であった 7 。北原氏は、この二大勢力に挟まれた小国として、ある時は島津と、またある時は伊東と結びながら、綱渡りのような外交によってその独立を保っていた。しかし、両者の力が拮抗し、緊張が高まるにつれて、その緩衝地帯としての役割は限界に近づきつつあった。

4-2. 永禄五年(1562年):北原氏の家督相続問題と伊東氏の介入

均衡が破れる直接のきっかけは、永禄三年(1560年)頃に起こった北原氏当主・北原兼守の死であった 10 。兼守には男子がおらず、後継者問題が勃発する。ここで決定的な役割を果たしたのが、兼守の妻が伊東義祐の娘であったという事実である 10 。

伊東義祐は、この婚姻関係を最大限に利用し、北原氏の家督問題に露骨な介入を開始した。彼は、未亡人となった自らの娘を、北原氏の庶流である馬関田右衛門佐に再嫁させ、この人物を新たな当主として擁立しようと画策したのである 10 。これは、外交や調停といった穏やかなものではなく、軍事力を背景とした事実上の「乗っ取り」であった。

当然ながら、北原氏の譜代の家臣や一族の中には、この外部からの強引な介入に強く反発する者たちが現れた。北原兼親を中心とする反伊東派は、伊東氏の長年の宿敵である島津氏や、隣国の相良氏に支援を求め、徹底抗戦の構えを見せた 11 。これにより、北原家は伊東派と反伊東派(島津・相良派)に分裂し、真幸院は内乱状態に陥った。これこそが、長善寺玉堂が歴史の表舞台に登場する、運命の時であった。

4-3. 北原氏の没落と真幸院の伊東氏支配

永禄五年(1562年)、事態は最終局面を迎える。強大な伊東氏の軍事力を後ろ盾とした伊東派が優勢となり、反伊東派は次々と駆逐されていった。最終的に、伊東義祐の思惑通りに真幸院は完全にその支配下に置かれることとなった 30 。これにより、康永四年から200年以上にわたってこの地を治めてきた北原氏の真幸院支配は、ここに完全に終焉を迎えたのである 9 。

この事件は、南九州の歴史における一つの大きな転換点であった。北原氏という緩衝材を失ったことで、伊東氏と島津氏は真幸院で直接対峙することになる。島津貴久は、北原氏の正統な後継者である兼親を保護するという大義名分を掲げ、翌永禄六年(1563年)には次男の猛将・島津義弘を飯野城主として送り込み、伊東氏への対抗姿勢を鮮明にした 11 。この一連の動きが、10年後の元亀三年(1572年)に起こる、伊東氏の命運を断つ「木崎原の戦い」へと直接繋がっていくのである。長善寺玉堂の物語は、この歴史の大きなうねりの中で、悲劇的な結末を迎えることとなる。

第五章:長善寺玉堂の実像 ― 史料からの再構築

これまでの考察で明らかになった歴史的背景を踏まえ、いよいよ本報告書の核心である「長善寺玉堂」の実像に迫る。彼の具体的な行動と最期は、史料の断片と歴史的状況証拠を組み合わせることによって、蓋然性の高い物語として再構築することが可能である。

5-1. 永禄五年の危機における玉堂の立場と行動

永禄五年(1562年)、主家である北原氏が伊東氏の介入によって分裂し、存亡の危機に瀕した時、菩提寺である長善寺の住持・玉堂はどのような立場を取り、いかに行動したのか。

その答えは、菩提寺という存在の性格を考えれば、ほぼ自明である。彼が、伊東氏の傀儡政権ではなく、北原氏の正統な血筋を引く北原兼親らの反伊東派を支持したと考えるのが、最も自然な推論である。その論拠は二つある。第一に、菩提寺とは、一族の先祖代々の血統と伝統を何よりも重んじる場所である。外部勢力である伊東氏による強引な介入と、それに迎合する一部家臣による主家の乗っ取りは、その伝統と秩序を根底から破壊する行為であり、先祖の霊を守るべき住持として到底容認できるものではなかったはずだ。第二に、極めて現実的な利害関係である。長善寺の存続と繁栄は、庇護者である北原氏の安泰と不可分であった。もし伊東氏の完全な支配下に入れば、これまで保証されてきた寺領や様々な特権がどうなるか、全く見通しが立たなかった。

したがって、長善寺玉堂は、自らの信仰と寺の存続をかけて、反伊東派を支持するという決断を下したと考えられる。そして、反伊東派からの要請に応じ、あるいは自発的に、長善寺が有する潜在的な兵力、すなわち寺侍や武装した僧侶、そして寺領の民衆を組織して「一軍」を編成し、伊東軍およびそれに与する北原氏内の一派との戦いに身を投じた。これこそが、利用者から提示された「大名の要請を受けて一軍を率いて合戦に参加した」という伝承の、具体的な歴史的実態であったと結論付けられる。

5-2. 玉堂の最期に関する考察(1562年)

利用者の情報にある「1562年頃」という没年は、北原氏が歴史の表舞台から姿を消した永禄五年と完全に一致する。これは単なる偶然とは考えにくい。この事実は、彼の死が北原氏の没落と直接的に結びついていることを強く示唆している。玉堂の最期については、いくつかの可能性が考えられる。

第一の可能性は「戦死」である。反伊東派の拠点であった飯野城、あるいはその他の城砦が伊東軍の総攻撃を受けた際、玉堂は自ら軍勢を率いて防衛戦の最前線に立ち、その激しい戦闘の過程で討ち死にした。武装した僧侶が合戦で命を落とすことは、この時代、決して珍しいことではなかった。

第二の可能性は「殉死・自害」である。主家である北原氏の敗北と没落が確定的となったことを受け、菩提寺の住持としてその運命を共にする道を選び、自ら命を絶った。武士が主君に殉じることはよく知られているが、主家の滅亡に際して、その菩提寺の住持が後を追うという、忠義の形もまた存在した。

第三の可能性は「逃亡・潜伏」である。敗北後、勝者である伊東氏の追及を逃れ、他国へ落ち延びた。例えば、同じ曹洞宗の寺院を頼って、島津氏の領国である薩摩や、相良氏の領国である肥後へ逃れた可能性も考えられる。あるいは、真幸院の深い山中に潜伏し、主家再興の機会をうかがったかもしれない。

現存する史料からは、このいずれかを断定することはできない。しかし、「1562年没」という伝承が地域に具体的に残っているという事実は、彼が北原氏の没落と運命を共にし、その生涯を閉じたという記憶が、地元の人々の間に強く刻み込まれたことを示唆している。もし彼が生き延びていたならば、その後の歴史のどこかで再びその名が現れてもおかしくはないからである。

5-3. 北原旧臣と長善寺のその後

北原氏の没落後も、物語は終わらなかった。生き残った旧臣たちは、島津氏や相良氏を頼り、主家再興の機会を粘り強くうかがった 1 。彼らの執念は、10年後の木崎原の戦いにおいて、島津義弘が伊東氏を打ち破る一因ともなった。

もし長善寺玉堂が1562年に生き延びていたならば、彼もまた、これらの旧臣たちの精神的支柱として、その宗教的影響力を行使し、北原家再興運動に深く関わった可能性は高い。しかし、その後の歴史記録に彼の名が一切見られないことは、やはり彼が永禄五年の動乱の中で亡くなったという説の信憑性を高める。

長善寺そのものは、前述の通り、庇護者を失いながらも江戸時代を通じて存続した。しかし、それはもはや地域の政治を動かすほどの力を持つ存在ではなかった。島津氏の治世下で、旧敵対勢力であった北原氏の菩提寺として、静かに法灯を守り続けることを余儀なくされたのである。

なぜ「玉堂」は記録から消えたのか

ではなぜ、これほど劇的な生涯を送ったであろう長善寺玉堂の名は、公式な歴史記録からほぼ完全に姿を消してしまったのか。その背景には、三つの複合的な要因が存在すると考えられる。

第一は、記録媒体の物理的な喪失である。繰り返しになるが、長善寺が慶長年間に二度の火災に見舞われ、多くの古記録を焼失したという事実は決定的である 13 。玉堂の活動を記した寺の縁起や日記といった一次史料は、この時に灰燼に帰した可能性が極めて高い。

第二は、勝者による歴史叙述という政治的な要因である。歴史は、多くの場合、勝者によって記される。1562年の勝者であった伊東氏にとって、自らの支配に最後まで抵抗した勇猛な僧侶の活躍は、記録に残すに値しない、むしろ消し去りたい情報であった。そして、その後の真幸院の支配者となった島津氏にとっても、旧領主である北原氏の忠臣を積極的に顕彰する強い動機はなかった。『日向記』や『真幸院軍記』といった軍記物語も、主として大名家の興亡というマクロな視点で描かれており、一地域の、しかも敗者側についた一寺院の住持の動向までを詳細に記述することは稀であった 3 。

第三は、事件のスケールという要因である。長善寺玉堂の戦いは、あくまで真幸院という一地域における、北原氏の内乱の一環であった。木崎原の戦いや耳川の戦いのように、数千、数万の兵が動員され、大名家の存亡そのものをかけた大会戦と比較すれば、それは局地的な紛争であり、中央の記録に残ることはなかった。

これらの要因が重なり合った結果、長善寺玉堂は公式な歴史の表舞台から姿を消した。しかし、彼の存在は、敗者側の記憶として、あるいは地域の口承や、今では失われてしまった郷土資料の中に、「長善寺の勇猛な住持」という鮮烈なイメージとして残り続けた。そして、その断片が、時代を超えて我々の元に届けられたのではないだろうか。

結論:郷土史に記憶される「玉堂」という存在

本報告書を通じて行ってきた検証の通り、「長善寺玉堂」という固有名詞を直接的に証明する一次史料は、現在のところ確認されていない。しかし、日向国真幸院の歴史的文脈、とりわけ永禄五年(1562年)に起こった北原氏の没落という激動の中に、その人物像を当てはめる時、我々はその存在の蓋然性が極めて高いことを確認できる。

長善寺玉堂とは、戦国の世にあって、自らの信仰と、庇護者である主家への忠義を貫こうとした一人の僧侶であった。彼は、仏道を修める宗教家であると同時に、寺社勢力を率いる地域の指導者でもあり、主家の危機に際しては、法衣を鎧に変え、数珠を薙刀に持ち替えて戦うことを厭わない、この時代を象徴する「武装聖職者」そのものであった。彼の生涯は、二大勢力の狭間で翻弄され、ついには滅びゆく主家と運命を共にするという、悲劇的な結末を迎えた可能性が高い。

彼の物語は、我々に重要な視点を与えてくれる。それは、織田信長や武田信玄といった高名な大名や武将といった「歴史の主役」の華やかな物語の陰で、自らの土地と共同体を守るために戦い、そして歴史の記録に残ることなく散っていった、数多の「名もなき人々」の存在である。公式記録からこぼれ落ちた彼の記憶が、断片的な伝承という形で、約450年の時を超えて現代に伝わっているという事実そのものが、文字に残された歴史だけが全てではないという、郷土史の持つ豊かさと奥深さを示している。

長善寺玉堂の探求は、単に一人の人物の経歴を追う作業に留まらない。それは、歴史の行間を読み解き、勝者の記録の陰に隠された敗者の声に耳を傾け、失われた物語を現代に蘇らせる試みであったと言えるだろう。彼の存在は、日向国真幸院という土地が刻んだ、激動の記憶の象徴として、これからも語り継がれるべき価値を持っている。

引用文献

- 真幸院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%9F%E5%B9%B8%E9%99%A2

- 日向国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E5%90%91%E5%9B%BD

- 木崎原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E5%B4%8E%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 戦国時代の南九州、激動の16世紀(8)廻城の戦い、飫肥の役、真幸院の争乱 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/02/12/200513

- えびの市の城館跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/9/9439/7399_1_%E3%81%88%E3%81%B3%E3%81%AE%E5%B8%82%E3%81%AE%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1.pdf

- 真幸院の歴史 HISTORY OF MASAKI-IN https://www.ebino-shiryoukan.com/masaki_in_1.html

- 飯野城跡にのぼってみた、島津義弘が守った日向の前線基地 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/04/20/140154

- 薩摩・島津家の歴史 - 尚古集成館 https://www.shuseikan.jp/shimadzu-history/

- 真幸院の中世 http://www.hh.em-net.ne.jp/~harry/komo_masaki_front.html

- 武家家伝_北原氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/hyu_kita.html

- 旧記雑録拾遺地誌備考八 - 鹿児島県 https://www.pref.kagoshima.jp/ab25/documents/6756_20240402100651-1_1.pdf

- 長善寺跡 - 薩摩旧跡巡礼 - FC2 http://nicool0813.blog.fc2.com/blog-entry-344.html

- 長善寺 (えびの市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%96%84%E5%AF%BA_(%E3%81%88%E3%81%B3%E3%81%AE%E5%B8%82)

- 一 中世寺院の建立 - 弘前市立弘前図書館-おくゆかしき津軽の古典籍:通史編1(古代・中世) https://adeac.jp/hirosaki-lib/texthtml/d100010/mp000020-100010/ht030900

- 越後における中世禅宗教団の展開 - -愛知学院大学 禅研究所- https://zenken.agu.ac.jp/research/1819/11.pdf

- 宮崎県・えびの市 https://www.city.ebino.lg.jp/material/files/group/3/1099_01.pdf

- 市指定文化財 - えびの市 https://www.city.ebino.lg.jp/kanko/rekishi_bunka/3188.html

- 禅茶録講話 / 泉田 玉堂【著】 - 紀伊國屋書店ウェブストア https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784473045997

- 天皇至道太清玉册 - 维基文库 https://zh.wikisource.org/zh-hans/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E8%87%B3%E9%81%93%E5%A4%AA%E6%B8%85%E7%8E%89%E5%86%8A

- 釋虛雲- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%99%9A%E4%BA%91

- 释虚云- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%87%8A%E8%99%9A%E4%BA%91

- 僧兵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%83%A7%E5%85%B5

- ねごろ歴史資料館 - ニッポン旅マガジン https://tabi-mag.jp/wa0248/

- 幕府を創った相模の武士たち(鎌倉御家人の誕生) - 玉川学園 http://www.tamagawa.ac.jp/SISETU/kyouken/kamakura/sagami2/index.html

- 伊東義祐 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%9D%B1%E7%BE%A9%E7%A5%90

- 伊東義祐 政道を怠り、民や諸将 大いに嘆く http://www.hyuganokami.com/kassen/takajo/takajo1.htm

- 「伊東義祐」日向国伊東家の絶頂期を築き、凋落に追い込んだ男! - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/756

- 日向国 伊東義祐伝来の太刀 来国長/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/48753/

- 島津氏の三州統一 - 鹿児島県 http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan/josetsu/theme/chusei/sanshu/index.html

- 日向伊東氏の栄華と没落、島津氏と抗争を続けて240年余 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/07/18/181646

- 北原氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E5%8E%9F%E6%B0%8F

- 木崎原古戦場跡 - えびの市 https://www.city.ebino.lg.jp/soshiki/shakaikyoiku/5/896.html

- 小林城(三山城)跡にのぼってみた、島津の大軍を跳ね返した伊東氏の前線基地 - ムカシノコト https://rekishikomugae.net/entry/2022/06/27/082448

- 鹿児島県史料編さん余録3 http://www.pref.kagoshima.jp/ab23/reimeikan/siroyu/documents/6757_20220514131236-1.pdf

- 明赫記 - 鹿児島県 https://www2.library.pref.kagoshima.jp/honkan/files/2017/03/%E7%AC%AC27%E9%9B%86_%E6%98%8E%E8%B5%AB%E8%A8%98.pdf