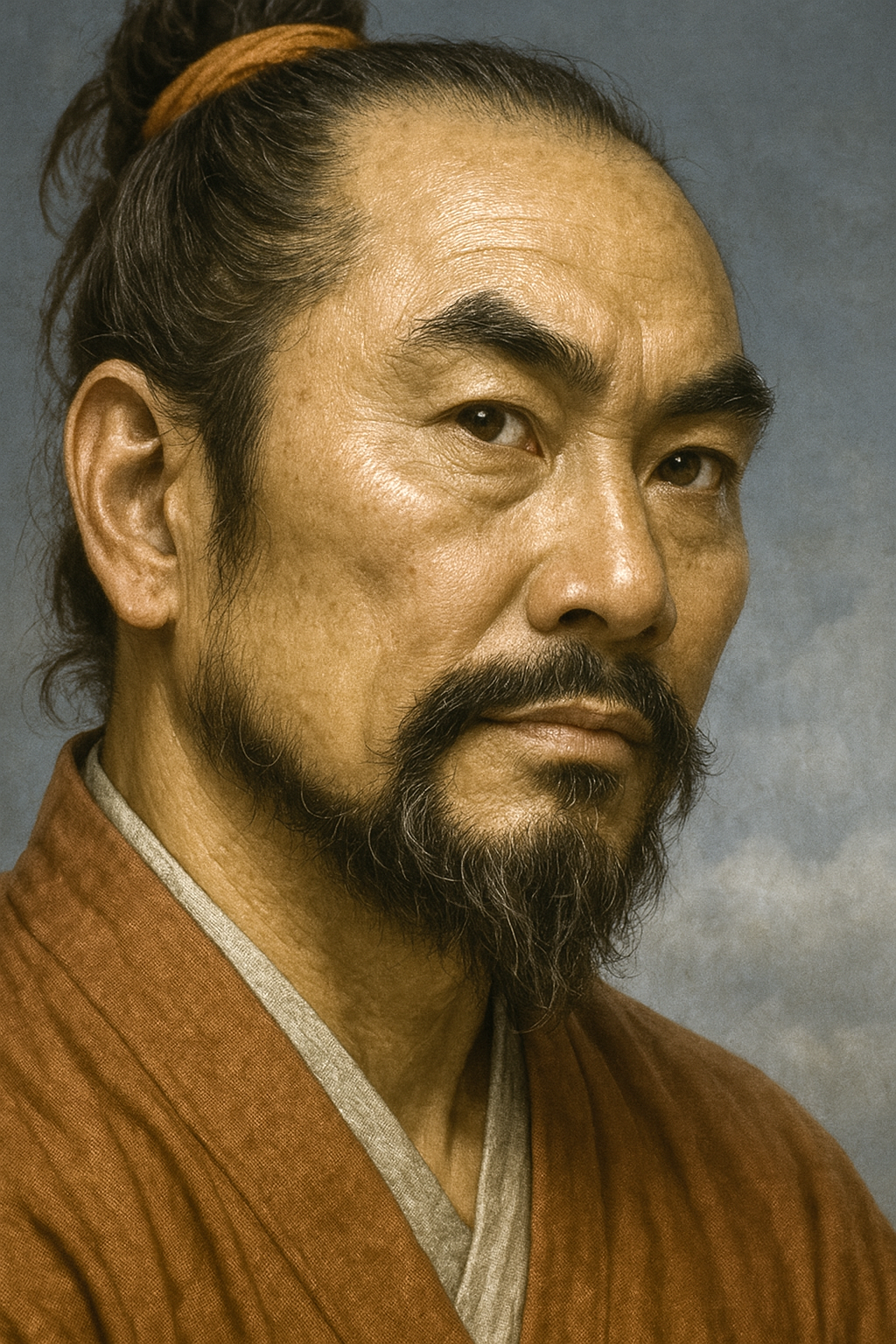

長宗我部兼序

長宗我部兼序は細川政元を後ろ盾に土佐で権勢を振るうも、政元暗殺で孤立し岡豊城を攻められ滅亡。その死は諸説あるが、息子の国親が父の失敗を教訓に長宗我部家再興の礎を築いた。

長宗我部兼序の実像:権勢、没落、そして再興への序章

はじめに

長宗我部元親の祖父、そして長宗我部家の一次的滅亡を招いた当主として歴史に名を刻む長宗我部兼序(ちょうそかべ かねつぐ)。彼はしばしば、中央の権威を笠に着て専横に振る舞い、その驕りによって身を滅ぼした「失敗した当主」として語られてきた。しかし、本報告書は、兼序を単なる悲劇の人物としてではなく、室町幕府中央の権力構造の変動が、地方国人の盛衰に直結した戦国時代初期の動乱を体現する、極めて重要な人物として再評価することを目的とする。

兼序の生涯、とりわけその最期については、後世に編纂された軍記物語、就中、長宗我部氏を滅ぼした山内氏の治世下で成立した『土佐物語』の記述に大きく依存してきた 1 。しかし、これらの史料には編者の政治的意図が色濃く反映されている可能性があり、その記述を無批判に受け入れることはできない。史料批判的な視座に立ち、より成立年代が早く信頼性が高いとされる『長元物語』の記述や 4 、近年の研究で提示されている「生存説」をも含め 6 、多角的にその実像に迫る必要がある。

本報告書は、兼序が中央権力と結びつき権勢を拡大する過程、その権勢がもたらした軋轢と孤立、そして彼の劇的な没落が、次代の国親、元親の台頭といかにして結びついていったのかを、全四章にわたって論証していく。

第一章:権勢への道程 ― 中央政権との結びつき

長宗我部兼序の権勢は、彼個人の資質のみならず、彼が生きた時代の土佐国、そして中央政界の力学の中にその源泉を見出すことができる。一介の地方国人に過ぎなかった長宗我部氏が、いかにして中央の最高権力者と結びつき、突出した存在へと成り上がったのか。その過程を分析する。

第一節:戦国前夜の土佐国と長宗我部氏の立ち位置

兼序が家督を継いだ15世紀後半の土佐国は、守護であった細川氏の統制力が著しく弱体化し、有力な国人領主たちが群雄割拠する、まさに戦国時代の前夜と呼ぶべき状況にあった。これらの国人たちは後に「土佐七雄」と称されるが、その中でも長宗我部氏の立場は決して盤石なものではなかった 7 。

当時の勢力を示す指標とされる貫高(石高に相当)によれば、幡多郡を拠点とする公家大名の一条氏が1万6千貫と突出した力を持つ一方、本山氏や吉良氏はそれぞれ5千貫の勢力を有していた。これに対し、長宗我部氏は3千貫程度と推定されており、七雄の中では中堅、あるいはそれ以下の勢力に過ぎなかった 7 。この国内における相対的な地位の低さが、兼序が外部のより強大な権威を求める大きな動機となったと考えられる。

しかしながら、長宗我部氏は単なる土着の武士団ではなかった。彼らの本拠地であった岡豊城跡の発掘調査では、青磁、白磁、染付といった中国産の高級な貿易陶磁器が多数出土している 9 。これは、長宗我部氏が畿内や、さらには海外との交易ルートに関与し、一定の経済力と情報網を保持していたことを強く示唆している 12 。この経済的基盤と外部世界への志向性が、土佐国内の枠組みを超えて中央政権との接触を可能にした下地であったと推察される。

第二節:管領・細川政元という巨大な後ろ盾

当時の日本において、事実上の最高権力者として君臨していたのが、室町幕府の管領であり、細川京兆家の当主であった細川政元である 7 。彼は将軍を傀儡とし、その権威は畿内のみならず全国に及んでいた。地方の国人領主にとって、政元との結びつきは自らの地位を公的に保証し、周辺のライバルに対して圧倒的な優位性を確保するための最も有効な手段であった。

長宗我部兼序は、この中央の権力構造を巧みに利用した。彼には「元秀(もとひで)」という別名が伝わっているが 6 、この「元」の一字は、細川政元の名から一字を与えられる「偏諱(へんき)」によるものと考えるのが極めて自然である 15 。これは、兼序が政元と単なる協力関係にあったのではなく、擬制的な主従関係を結び、その被官(直臣)として公認されていたことを示す強力な証左に他ならない。文明10年(1478年)に父・雄親から家督を継いだ兼序は、土佐守護である細川氏に直接仕えることで、国内の他の国人領主たちとは一線を画す特別な地位を確立しようとしたのである 15 。

兼序のこの行動は、土佐国内の勢力均衡を打破するための、明確な意図を持った政治戦略であった。彼は、地方の枠組みの中での競争に終始するのではなく、中央政権の権力構造そのものを、自身の勢力拡大のテコとして利用するという、当時としては先進的かつハイリスクな「中央志向」の戦略を選択した。これが、彼の急速な台頭と、後の悲劇の両方の原動力となったのである。

第二章:栄華と専横 ― 『土佐物語』が描く人物像の検証

中央の絶大な権威を背景に、兼序は土佐国内で急速にその勢力を伸長させた。しかし、その栄華は同時に、周辺勢力との深刻な軋轢を生み出すこととなる。この章では、後世の軍記物語、特に『土佐物語』に描かれた兼序の人物像を史料批判の視点から検証し、彼の「専横」と評された行動の実態に迫る。

第一節:「孫呉が妙術を得たる大将」 ― 智勇兼備の評価

意外なことに、兼序の没落を厳しく描く『土佐物語』でさえ、彼個人の能力を高く評価している。同書は兼序を次のように評している。「武勇才幹衆に越へ、大敵を見てはあざむき、小敵を侮らず、寡を以って衆に勝ち、柔を以って堅きを挫く事孫呉が妙術を得たる大将」 6 。これは、彼が古代中国の伝説的な兵法家である孫子や呉子の兵法を体得した、比類なき名将であったという最大級の賛辞である。

この記述から、兼序が単に「虎の威を借る狐」のような存在ではなく、優れた軍事的才能と戦略的思考を兼ね備えた、器量の大きな武将であったことが窺える。もちろん、この評価は、彼のその後の没落を「有能であったが故の驕り」によるものとして劇的に描くための、文学的な伏線である可能性も否定できない。しかし、敵対勢力の視点から描かれた史書においてさえ、その能力が認められていたという事実は、兼序の人物像を考える上で無視できない要素である。

第二節:専横の実態と国人衆の反発

細川政元という巨大な後ろ盾を得た兼序の行動は、次第に「傲慢な振る舞い」「専横の振る舞い」として、周辺の国人領主たちの目には映るようになった 16 。具体的にどのような行動があったのかを直接示す一次史料は乏しいが、おそらくは周辺領主間の紛争に高圧的に介入したり、従来の実力以上の領地を要求したりするなど、土佐国内の伝統的な秩序や国人同士の力関係を根底から揺るがすものであったと推測される。

彼の権威の源泉は、土佐の地に根差したものではなく、あくまで中央からもたらされたものであった。この外部権力を背景とした急激な台頭は、本山氏、山田氏、吉良氏といった、長年にわたり土佐で勢力を競い合ってきた国人領主たちに、強い危機感と反感を抱かせた 7 。彼らにとって兼序は、不当な権力を持ち込んで土佐の秩序を乱す存在であり、一致団結して排除すべき共通の敵と見なされるようになっていったのである。

この兼序の「専横」は、単なる個人的な驕りや傲慢さと片付けるべきではない。それは、自身の権力の源泉である中央との強固な繋がりを、土佐国内のライバルたちに対して誇示し、政治的優位を確立するための、計算された「政治的パフォーマンス」であったと解釈することも可能である。しかし、このパフォーマンスは諸刃の剣であった。その威光が強ければ強いほど、それはライバルたちの反感を買い、自らを政治的に孤立させる直接的な原因となったのである。

第三節:史料批判 ― 作られた「悪役」像

兼序の人物像を今日に伝える最も重要な史料は、江戸時代中期の宝永5年(1708年)に成立した軍記物語『土佐物語』である 3 。しかし、この書物の著者・吉田孝世は、長宗我部氏を滅ぼして土佐の支配者となった山内家の家臣であった。そのため、本書には、山内氏による支配の正当性を高めるため、前支配者である長宗我部氏の統治、特にその始まり(兼序の没落と国親の再興)と終わり(元親の後継者問題と盛親の改易)について、否定的な脚色が加えられている可能性が極めて高いと指摘されている 1 。

兼序の「専横」や「傲慢さ」は、彼の没落を必然的なものとして描き、その後の国親による再興、ひいては元親の活躍をより劇的に見せるための物語的装置として、誇張されていると考えるべきであろう。より成立年代が早く、一次史料に近い情報を含むとされる『長元物語』(『長元記』とも呼ばれる)などの記述と比較検討することで 4 、物語的な脚色を排した、より客観的な兼序像に近づく努力が求められる。

第三章:転落 ― 永正の錯乱と岡豊城の悲劇

兼序の権勢は、細川政元という一本の細く強力な糸によって支えられていた。その糸が断ち切られた時、彼の運命は急速に暗転する。この章では、中央政界の激震が土佐の一国人に破滅をもたらす過程を、二つの側面から詳細に追う。

第一節:後ろ盾の崩壊 ― 細川政元暗殺とその衝撃

永正4年(1507年)、兼序の運命を決定づける大事件が京で発生する。彼の最大の庇護者であった管領・細川政元が、養子たちの後継者争いに端を発する政変(永正の錯乱)のさなかに暗殺されたのである 7 。この事件は中央政界に未曾有の大混乱をもたらし、強大を誇った細川京兆家は深刻な内紛状態に陥った。

この一報は、土佐の兼序にとって致命的なものであった。一夜にして、彼はその権勢の源泉であった強大な後ろ盾を完全に失い、土佐国内で政治的に孤立無援の状態に陥ったのである 7 。これまで彼の権威の前に沈黙を強いられていたライバルたちが、この千載一遇の好機を見逃すはずはなかった。

第二節:岡豊城の攻防 ― 滅亡への道

政元暗殺の報が土佐に伝わるや否や、これまで兼序に遺恨を抱いてきた国人たちが動き出す。政元暗殺の翌年、永正5年(1508年)、本山氏を筆頭に、山田氏、吉良氏、大平氏らが連合軍を結成し、満を持して長宗我部氏の居城・岡豊城に攻め寄せた 7 。

『土佐物語』によれば、兼序は「孫呉が妙術を得たる大将」の名に恥じず、緒戦では連合軍を打ち破るなど奮戦したと伝えられる 7 。しかし、衆寡敵せず、連合軍の波状攻撃の前に次第に追い詰められていく。城は完全に包囲され、補給路を断たれ、城内からは離反者も相次ぐなど、籠城戦は絶望的な状況に陥った 7 。

第三節:兼序の最期 ― 対立する二つの説

岡豊城落城の際の、当主・長宗我部兼序の最期については、今日、二つの全く異なる説が存在する。これは彼の生涯、ひいてはその後の長宗我部氏の歴史を理解する上で、最も重要な論点の一つである。

通説(永正五年自害説)

『土佐物語』などを根拠とする、最も広く知られた説である。これによれば、兼序は岡豊城の落城と運命を共にし、城内で自害して果てたとされる 6。この時、嫡男の国親は家臣に連れられて城を脱出し、一条氏を頼った 20。この説に立てば、長宗我部宗家は永正5年(1508年)に一度、完全に滅亡したことになる。

近年の説(永正十五年以降生存説)

一方、近年の研究で有力視されつつあるのが、兼序が落城後も生存していたとする説である。これによれば、兼序は自害せず、幼い国親と共に城を脱出。その後、永正8年(1511年)には仇敵であった本山氏らと和睦を果たし、岡豊城主として復帰した。そして、永正15年(1518年)頃に家督を国親に譲り、隠居したとされる 6。この説は、長宗我部家の断絶が一時的な勢力後退に過ぎず、政治的交渉によって復活を遂げたことを示唆する。

この二つの説を比較検討すると、長宗我部氏の「滅亡」事件が、単なる一武将の悲劇から、土佐全体の政治力学の中で捉え直されるべき事件であることが見えてくる。

|

項目 |

通説(永正五年自害説) |

近年の説(永正十五年以降生存説) |

|

落城年 |

永正5年(1508年) 6 |

永正5年(1508年) |

|

兼序の動向 |

岡豊城内で自害 6 |

城を脱出し生存。永正8年(1511年)に和睦し岡豊城に復帰 6 |

|

国親の動向 |

家臣に伴われ一条氏へ亡命 16 |

父・兼序と共に脱出。父の復帰後、家督を継承。 |

|

家督相続 |

永正15年(1518年)に一条氏の支援で国親が岡豊城に復帰し、家督を再興 20 |

永正15年(1518年)頃、父・兼序から家督を譲られる 6 |

|

主な典拠 |

『土佐物語』など後代の軍記物語 6 |

『長元物語』の解釈や、近年の研究に基づく説 6 |

兼序生存説が示唆するのは、この事件の背後に、土佐国内の最大勢力であった一条氏の政治的介入があった可能性である。本山氏が長宗我部領を完全に併合し、その勢力が過度に強大化することは、土佐全体の覇者としての地位を維持したい一条氏にとって、決して望ましい展開ではなかった。そこで一条氏は、両者の間に仲介として入り、弱体化した長宗我部氏をあえて存続させることで、国人間の勢力均衡を保ち、自らの影響力を維持しようとしたのではないか 22 。この視点に立てば、長宗我部氏の「一時滅亡」は、軍記物語が描くような劇的な断絶と復活の物語というよりは、土佐全体のパワーポリティクスの中で起きた「勢力の縮小と再編」であったと理解することができる。

第四章:遺されたもの ― 再興への序曲

長宗我部兼序の没落は、一族にとって最大の危機であった。しかし、この危機こそが、次代の飛躍に向けた新たな戦略を生み出す土壌となった。この章では、息子の国親がいかにして父の失敗を乗り越え、長宗我部家再興の礎を築いたのかを分析する。

第一節:千雄丸(国親)の亡命と一条氏の庇護

岡豊城落城の混乱の中、兼序の嫡男であった千雄丸(後の国親)、当時わずか6歳は、家臣の近藤某という人物に守られ、九死に一生を得て城を脱出した 20 。彼らが目指したのは、土佐西部の幡多郡を拠点とする公家大名、土佐一条氏の当主・一条房家の許であった 8 。応仁の乱を逃れて土着した中央の名門である一条氏は、土佐国内において他の国人領主とは一線を画す、別格の権威と実力を有していた。

一条房家が幼い国親を庇護したのは、単なる同情や憐憫からではなかった。前章で考察した通り、そこには高度な政治的計算があったと考えられる。没落した長宗我部氏の嫡流を自らの影響下に置くことで、この機に乗じて勢力を拡大しようとする本山氏など他の国人勢力への有効な牽制とし、土佐国内の勢力均衡を自らに有利な形で維持するという戦略的意図があったのである 22 。国親は、一条氏という強力な庇護者の下で、雌伏の時を過ごすこととなった。

第二節:国親の帰還と雌伏の時代

永正15年(1518年)、一条房家の仲介により、青年へと成長した国親は、旧領の一部であった江村・廿枝郷を返還され、故地である岡豊城への復帰を果たした 7 。これは、長宗我部家再興の記念すべき第一歩であった。

帰還後の国親の政策は、父・兼序の失敗を徹底的に反面教師とするものであった。彼は、中央の権威に依存するという父のハイリスクな戦略を捨て、まずは足元を固めるという、地道で現実的な戦略を選択した。一条氏に対しては恭順の意を示してその庇護を最大限に活用しつつ 23 、その陰で着実に国力の涵養に努めた。妹を嫁がせた智謀の臣・吉田孝頼らの補佐を得て 24 、富国強兵と身分にとらわれない人材登用に心血を注いだのである 7 。

さらに国親は、三男・親泰を香宗我部氏へ養子に入れるといった巧みな婚姻政策や 7 、謀略を駆使して 25 、かつての仇敵であった山田氏を討ち滅ぼし、宿敵・本山氏の勢力を少しずつ削いでいくなど、着実に勢力を回復させていった 7 。

この一連の動きは、長宗我部家の基本戦略が、兼序の「外部権力依存による急進的拡大」から、国親の「地域内での実力涵養と漸進的拡大」へと、180度転換したことを示している。父・兼序の劇的な没落は、息子・国親にとって最大の教訓となった。この地道で現実的な戦略転換こそが、長宗我部氏が滅亡の淵から再興を遂げ、孫の元親による土佐統一、さらには四国統一という未曾有の偉業を成し遂げるための、揺るぎない土台を築いたのである。兼序の失敗は、決して無駄ではなかった。それは、次代の成功に不可欠な布石であったのだ。

結論

長宗我部兼序の生涯を多角的に検証した結果、彼は単に驕りによって身を滅ぼした悲劇の武将という一面的な評価では捉えきれない、複雑な人物像が浮かび上がる。

第一に、兼序は中央の政治変動を地方での勢力拡大に直結させようとした、戦国時代初期における野心的な戦略家であった。彼の選択した道は、前提条件である中央の後ろ盾が盤石である限り、一気に地方の覇権を握る可能性を秘めていた。しかし、その前提が崩れれば即座に破滅に至る、極めてリスクの高い賭けでもあった。彼の栄華と没落は、中央と地方の権力構造が密接に連動していたこの時代の特性を象徴している。

第二に、兼序の劇的な失敗は、逆説的にも長宗我部氏に最大の遺産を残した。その破滅的な結末は、息子・国親に「外部依存」の危険性を骨身に染みて教え、一族の基本戦略を「内部における実力の涵養」へと根本から転換させる契機となった。国親による地道な雌伏の時代があったからこそ、孫・元親の爆発的な飛躍が可能となった。その意味で、兼序の没落は、皮肉にも長宗我部家が最大の繁栄を築くための、遠因となったと言えるのである。

最後に、兼序の生涯、特にその最期を巡る史料の錯綜と複数の説の存在は、歴史が決して単一の固定された物語ではなく、史料の解釈や新たな研究によって絶えず再構築される、多層的なテクストであることを我々に示している。長宗我部兼序という一人の武将の人生を深く追うことは、戦国初期の地方史の複雑さと、史料批判を通じて歴史の深層に迫る研究の醍醐味を、我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 【閒聊】玩遊戲也要知道背景歷史之~長宗我部家的介紹 https://forum.gamer.com.tw/G2.php?bsn=19881&sn=1586

- 土佐物語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E4%BD%90%E7%89%A9%E8%AA%9E

- Vol.07 四万十川の名称の由来 https://www.shimanto-chimei.com/%E5%9C%B0%E5%90%8D%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%A9%B1/%E5%A4%A7%E5%9C%B0%E3%82%92%E5%88%BB%E3%82%80/vol-7-%E5%9B%9B%E4%B8%87%E5%8D%81%E5%B7%9D%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0%E3%81%AE%E7%94%B1%E6%9D%A5/

- 一領具足の記述についてとは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%80%E9%A0%98%E5%85%B7%E8%B6%B3%E3%81%AE%E8%A8%98%E8%BF%B0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

- 長宗我部氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E6%B0%8F

- 長宗我部兼序- 維基百科,自由的百科全書 - 维基百科 - Wikipedia https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%BC%E5%BA%8F

- 「長宗我部国親」没落した一族を再興させた元親の父 | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/611

- 長宗我部元親と土佐の戦国時代・土佐の七雄 - 高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kanko-chosogabe-shichiyu/

- 国史跡・岡豊城跡 - 高知県立歴史民俗資料館 https://kochi-rekimin.jp/sites/index.html

- 岡 豊 城 跡 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/12/12022/9356_2_%E5%B2%A1%E8%B1%8A%E5%9F%8E%E8%B7%A1.pdf

- 岡豊城跡散策 - 高知県立歴史民俗資料館 https://kochi-rekimin.jp/sites/oko-castleruins.html

- 岡 豊 城 跡 Ⅲ https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/14/14125/10779_1_%E5%B2%A1%E8%B1%8A%E5%9F%8E%E8%B7%A13.pdf

- 戦国 期武家 の 日 常使 い の 貿易陶 磁 の 実 像 - 国立歴史民俗博物館学術情報リポジトリ https://rekihaku.repo.nii.ac.jp/record/2125/files/kenkyuhokoku_182_04.pdf

- 長宗我部の儚い夢~長宗我部三代記 – Guidoor Media https://www.guidoor.jp/media/dream-of-chosokabe/

- HT08 長宗我部文兼 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/ht08.html

- 長宗我部元親と土佐の戦国時代・史跡案内 - 高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/kanko-chosogabe-shiseki/

- 河野氏滅亡と周辺の武将たち - 東温市立図書館 https://www.toon-lib.jp/H24kounosi.pdf

- 武士と公家の間】 4.土佐一条家の興亡 http://kinnekodo.web.fc2.com/link-4.pdf

- 長宗我部元親 – 日本200名城バイリンガル (Japan's top 200 castles https://jpcastles200.com/tag/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA/

- 長宗我部国親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%9B%BD%E8%A6%AA

- 四国の覇者 長宗我部元親 - OKB総研 https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/03/165-rekishi.pdf

- 長宗我部政権崩壊の一原因について https://www.moralogy.jp/admin/wp-content/files/themes/mor/img_research/1yokoyama.pdf

- 長宗我部国親(ちょうそかべ くにちか) 拙者の履歴書 Vol.115~困境を越え 家の礎を築く - note https://note.com/digitaljokers/n/n2fe93b796b44

- 吉田孝頼(よしだたかより)『信長の野望・創造PK』武将データ http://hima.que.ne.jp/souzou/souzouPK_data_d.cgi?equal1=4F03

- 吉田孝頼 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E5%AD%9D%E9%A0%BC

- 【長宗我部元親・前編】土佐平定を経て、四国統一に迫った前半生ー逸話とゆかりの城で知る!戦国武将 https://shirobito.jp/article/1562

- 「本山氏攻め(1560-68年)」本山氏を降した長宗我部氏が土佐中部四郡にまで勢力を拡げる! https://sengoku-his.com/53