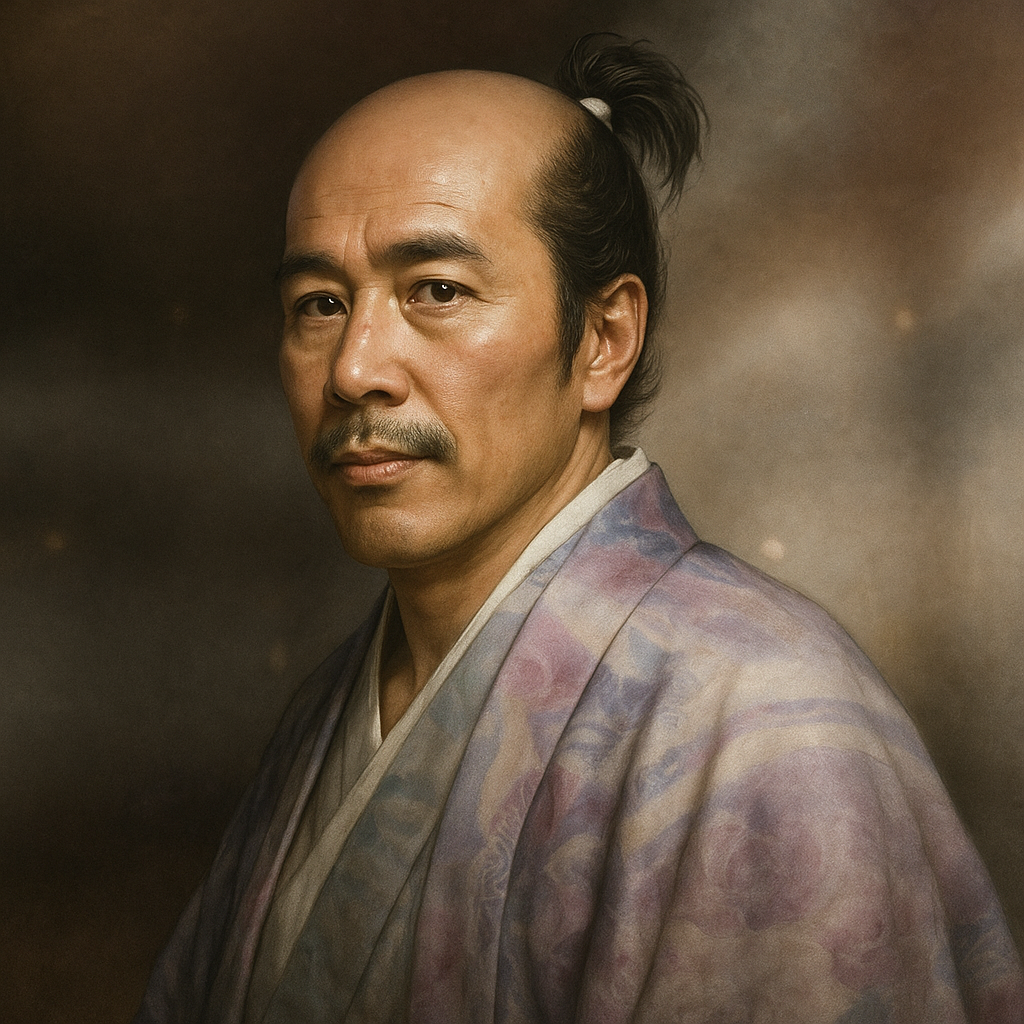

長船定行

長船定行は宇喜多秀家の重臣。備前長船の刀工の出自。兄・綱直の死後、宇喜多騒動の渦中で家督を継ぐ。関ヶ原で奮戦後、行方不明とされるが、故郷で大庄屋として帰農した説が有力。

備前宇喜多家宿老 長船定行の生涯 ― 家中騒動、関ヶ原、そしてその後の軌跡

序章:歴史の狭間に消えた宇喜多家の重臣

日本の戦国時代、数多の武将が歴史の表舞台でその名を馳せる一方で、その影には主家を支え、時代の大きなうねりの中で翻弄された幾多の家臣たちが存在する。備前国(現在の岡山県南東部)の大名・宇喜多家に仕えた長船定行(おさふね さだゆき)もまた、そうした人物の一人である。

一般に、長船定行は「宇喜多家の家臣で、兄・綱直の死後に家督を継ぎ、2万4千石余りを知行した大身。主君・秀家に従い関ヶ原合戦に出陣し、戦後行方不明となった」と認識されている 1 。この簡潔な記述は、彼の生涯の骨子を捉えてはいるものの、その背後にある複雑な人間模様や、彼が生きた時代の構造的特質を十分に物語るものではない。

本報告書は、この基本的な情報から一歩踏み込み、長船定行という一人の武将の生涯を徹底的に掘り下げることを目的とする。彼の人生を理解するためには、三つの重要な視座が不可欠である。第一に、日本刀の名産地として名高い備前長船の地に根を張る「名門・長船一族の継承者」としての彼の立場。第二に、関ヶ原前夜に宇喜多家を崩壊の危機に陥れた内訌「宇喜多騒動」と彼の関わり。そして第三に、西軍の最大兵力として奮戦した「関ヶ原合戦における役割」である。

長船定行の生涯は、単なる一個人の伝記に留まらない。それは、戦国大名家臣団が持つ「在地性」と豊臣政権下で進む「中央集権化」との相克、そして関ヶ原という体制転換期における「敗者」が辿った多様な末路を映し出す、極めて重要な歴史的プリズムと言える。本報告書では、近年の研究成果や各種史料を批判的に検証しつつ、歴史の狭間に消えたかに見えたこの武将の実像を、多角的に解明していく。

第一章:名門・長船一族の出自と系譜

長船定行の生涯を理解する上で、彼が背負っていた「長船」という名の歴史的背景を探ることは不可欠である。この名は、単なる武家の苗字ではなく、中世日本の経済と文化を支えた一大産業と深く結びついていた。

第一節:備前長船の地と刀工の血脈

長船氏のルーツは、信濃国(現在の長野県)の武家・小笠原氏に遡るとの伝承がある 2 。この一族が、古くから「眞金(まかね)吹く」と詠われた鉄の産地であり 5 、「刀剣王国」と称されるほどの隆盛を誇った備前国邑久郡長船の地に来住し、地名を姓としたとされる 2 。

備前長船は、鎌倉時代中期に名工・光忠(みつただ)を祖とする刀工集団「長船派」の一大拠点であった 6 。その子・長光(ながみつ)や孫の景光(かげみつ)といった名工を次々と輩出し、全国の刀工総数の約二割を占めるほどの繁栄を誇った 5 。彼らの作る刀剣、いわゆる「備前物」は、その品質の高さから武士たちの垂涎の的となり、明との貿易における重要な輸出品ともなった 5 。

長船氏は、こうした日本最大の刀剣生産地の経済的・社会的基盤と深く結びついた在地領主であったと考えられる。彼らの屋敷は、現在の岡山県瀬戸内市長船町にあり、その跡地は「城の内」という地名で今に伝わっている 2 。これは、彼らが単なる居館ではなく、堀や土塁を備えた防御機能を持つ城館を構えていたことを示唆しており、在地における彼らの権勢の大きさを物語っている 11 。

第二節:父・貞親の非業の死と兄・綱直の台頭

戦国時代、長船氏は備前の戦国大名・宇喜多氏に仕え、その重臣として頭角を現した。定行の父・長船貞親(さだちか)は、通称を又左衛門尉、官途名を越中守と称し、宇喜多直家・秀家父子二代にわたって仕えた宿老であった 4 。しかし、その最期は悲劇的であった。天正19年(1591年)、貞親は居城であった虎倉城(現在の岡山市北区御津)において、姻戚関係にあった石原新太郎の謀略により暗殺され、城は全焼したと伝えられている 2 。この事件は、宇喜多家中の複雑な権力闘争と人間関係を象徴する出来事であった。

父の死後、家督を継いだのは定行の兄・長船綱直(つななお)であった 14 。紀伊守と称した綱直は、極めて有能な人物であった。文禄3年(1594年)、豊臣秀吉が主導した伏見城の普請において、宇喜多家の普請奉行を務めた綱直は、その卓越した指揮能力を秀吉自身に高く評価される 14 。これが大きな転機となり、綱直は秀吉の推挙という形で、宇喜多家の執政(仕置家老)に抜擢されたのである 2 。

綱直は、主君・宇喜多秀家の側近である中村次郎兵衛らとともに、領内の総検地(文禄検地)や岡山城の大改修といった大規模な行政改革を次々と断行した 2 。彼は優れた内政手腕を持つ文治派官僚であり、また、熱心なキリシタンでもあったことが知られている 14 。

綱直の抜擢と彼が推進した政策は、宇喜多家の近代化に貢献する一方で、深刻な内部対立の火種を蒔くことにもなった。彼の権力基盤は、主君・秀家だけでなく、その背後にいる天下人・秀吉の信任という二重の権威に支えられていた。これは、宇喜多家という「国」の中に、豊臣政権直結の強力な権力が打ち込まれたことを意味する。この構造こそが、旧来の譜代家臣たちとの致命的な対立を不可避なものとしたのである。定行は、この構造的対立の渦中に、兄の突然の死によって否応なく投げ込まれることとなる。

第二章:宇喜多家中最大の内訌「宇喜多騒動」

慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦を目前にして、宇喜多家はその力を大きく削がれることになる。家中を二分した内訌、いわゆる「宇喜多騒動」の勃発である。長船定行の生涯は、この騒動と分かちがたく結びついている。

第一節:官僚派と武断派の相克

宇喜多家中における対立の構図は、長船綱直や中村次郎兵衛らを中心とする「官僚派(文治派)」と、戸川達安、岡貞綱、宇喜多詮家(後の坂崎直盛)といった譜代の宿老たちを中心とする「武断派」の深刻な路線対立であった 14 。

この対立には、複数の要因が複雑に絡み合っていた。第一に、綱直らが主導した急進的な総検地や知行割り替えに対する、既得権益を脅かされた武断派の強い反発があった 17 。第二に、主君・秀家の正室である豪姫(前田利家の娘)の輿入れに伴って宇喜多家に入った新参の中村次郎兵衛が重用されることへの、譜代家臣たちの根強い不満である 13 。そして第三に、綱直や明石全登らが信仰したキリスト教と、戸川達安らが熱心な信者であった日蓮宗との間の宗教的対立が、派閥抗争に拍車をかけた 14 。

第二節:綱直の死と定行の家督相続

緊張が高まる中、慶長2年(1597年)末、あるいは慶長4年(1599年)に、官僚派のリーダーであった長船綱直が急死する 14 。表向きは病死とされているが、一説には対立する戸川達安ら武断派による毒殺とも伝えられており、その死は謎に包まれている 2 。綱直の死は、両派の対立における最後の歯止めを失わせ、騒動を破局へと向かわせる決定的な引き金となった 14 。

この混乱の極みの中で、兄・綱直の跡を継いだのが、弟の長船定行(吉兵衛尉)であった 1 。彼は兄の家督と共に、24,084石という宇喜多家中でも屈指の知行を相続した 1 。それは同時に、敵意に満ちた家中で、兄が率いた官僚派のリーダーという極めて危険で重い責務を引き継ぐことを意味した。

当時の宇喜多家の家臣団構成を記録した『慶長初年宇喜多秀家士帳』などの一次史料を分析すると、長船吉兵衛(定行)は、戸川達安や岡越前守と並ぶ二万石級の知行を持つ宿老であり、それぞれが数百名規模の与力を抱える、宇喜多家臣団の軍事的中核を担う存在であったことが確認できる 22 。

【表1】宇喜多騒動 主要人物関係図

|

人物名 |

通称・官途名 |

派閥 |

宗教 |

慶長3年頃の知行高 |

騒動後の動向 |

|

長船定行 |

吉兵衛尉 |

官僚派 |

不明(兄はキリシタン) |

24,084石 |

宇喜多家残留、関ヶ原参陣 |

|

長船綱直 |

紀伊守 |

官僚派(リーダー) |

キリシタン |

(24,084石) |

騒動直前に死去 |

|

中村次郎兵衛 |

- |

官僚派 |

キリシタン |

不明 |

宇喜多家退去、加賀藩へ |

|

明石全登 |

掃部頭 |

官僚派 |

キリシタン |

33,110石 |

宇喜多家残留、関ヶ原参陣 |

|

戸川達安 |

肥後守 |

武断派(リーダー) |

日蓮宗 |

25,600石 |

宇喜多家退去、徳川家康へ |

|

岡貞綱 |

越前守 |

武断派 |

日蓮宗 |

23,330石 |

宇喜多家退去、徳川家康へ |

|

宇喜多詮家 |

左京亮 |

武断派 |

日蓮宗 |

24,079石 |

宇喜多家退去、徳川家康へ |

|

花房正成 |

志摩守 |

武断派 |

日蓮宗 |

14,860石 |

宇喜多家退去、徳川家康へ |

|

宇喜多秀家 |

備前中納言 |

当主 |

キリシタンに好意的 |

57万4,000石 |

- |

注:知行高は『慶長初年宇喜多秀家士帳』等の研究に基づく推定値を含む 16 。

第三節:徳川家康の調停と宇喜多家の弱体化

綱直の死後、武断派はついに実力行使に出る。中村次郎兵衛配下の用人を殺害し、大坂玉造の屋敷に立てこもったのである 17 。主君・秀家はこれに激怒し、戸川達安の謀殺を企てるが失敗、事態は内戦一歩手前の状況にまで悪化した 17 。

この深刻な事態の調停に、当初は豊臣政権の大老・奉行である大谷吉継や榊原康政らが乗り出したが、対立は根深く、解決には至らなかった 19 。最終的に、五大老筆頭であった徳川家康が裁定を下すことになった 18 。

家康の裁定の結果、戸川達安、岡貞綱、花房正成ら武断派の主要メンバーは宇喜多家を退去することとなった 18 。彼ら宇喜多家を支えてきた歴戦の譜代家臣たちの多くは、その後家康に仕え、関ヶ原の戦いでは東軍の武将として、かつての主君・秀家と刃を交えることになる 16 。この大量の人材流出は、関ヶ原の決戦を目前に控えた宇喜多家の軍事力を著しく削ぐ、致命的な結果を招いたのである 17 。

この騒動は、宇喜多家の家臣団に構造的な欠陥をもたらした。近年の研究によれば、騒動で退去した戸川達安の配下であった与力たちは、その後、長船定行の組には一人も配属されていないことが判明している 24 。これは、両派の溝が最後まで埋まらず、秀家が旧戸川派の将兵を、敵対派閥のリーダーであった長船家の指揮下に入れることを断念したことを示唆している。結果として、秀家は彼らを直臣団に編入したり、小規模な新部隊を多数創設したりして急場を凌ぐしかなかった 24 。これは、軍の指揮系統が複雑化・非効率化し、家臣団の再編に事実上失敗したことを意味する。したがって、定行は2万4千石という大身でありながら、その軍団は宇喜多軍全体の中で有機的に機能しづらい、いわば「浮き島」のような存在となっていた可能性が高い。彼の部隊は単体では強力でも、他の部隊との連携には構造的な問題を抱えたまま、天下分け目の決戦に臨むことになったのである。

第三章:天下分け目の決戦 ― 関ヶ原合戦

宇喜多家中が内憂を抱えたまま、日本史の転換点となる慶長5年(1600年)9月15日の関ヶ原合戦を迎える。長船定行は、この決戦において西軍の主力部隊の一翼を担い、その武名を戦史に刻むこととなる。

第一節:西軍最大勢力・宇喜多隊の編成

豊臣秀吉亡き後の政局において、豊臣家への忠義を貫いた宇喜多秀家は、石田三成らと共に西軍の事実上の中心人物となった。彼は西軍の副大将格として、関ヶ原に参陣した諸大名の中でも最大級となる一万七千の兵力を率いていた 16 。

宇喜多隊は、関ヶ原盆地の南、天満山(てんまやま)の麓に布陣した。その陣容は、江戸時代の軍記物である『備前軍記』などによれば、キリシタン武将として名高い明石全登(あかし てるずみ)を事実上の総大将とし、長船吉兵衛(定行)、延原土佐守(のぶはら とさのかみ)、本田正重(ほんだ まさしげ)、浮田太郎左衛門(うきた たろうざえもん)らがそれぞれ部隊を率いる「五段構え」の精強な陣立てであったと伝えられる 16 。長船定行は、この西軍最強と目された軍団の中核をなす一隊の将として、決戦の時を待った。

【表2】関ヶ原合戦における宇喜多隊の指揮系統(推定)

|

役職 |

武将名 |

役割・特記 |

|

総大将 |

宇喜多秀家 |

西軍副大将。天満山に本陣を構える。 |

|

実質的総大将 |

明石全登 |

宇喜多家家宰。キリシタン武将。宇喜多軍の采配を担う。 |

|

第一陣(前衛) |

明石全登隊 |

宇喜多軍の先鋒として福島隊に突撃。 |

|

第二陣 |

本田正重隊 |

繰り引き戦法の一翼を担う。 |

|

第三陣 |

長船定行隊 |

宇喜多軍の中核をなす主力部隊。 |

|

第四陣 |

浮田太郎左衛門隊 |

宇喜多直家時代からの譜代家臣。 |

|

第五陣 |

延原土佐守隊 |

後備えとして戦線を支える。 |

注:この編成は主に『備前軍記』に基づくものであり、史料的制約があることを留意する必要がある 16 。

第二節:福島正則隊との激闘

慶長5年9月15日の早朝、濃い霧が立ち込める中、戦端は東軍の井伊直政・松平忠吉隊による宇喜多隊への抜け駆け発砲によって開かれた 16 。これに呼応して、宇喜多隊の正面に布陣していた東軍の先鋒・福島正則隊が猛然と攻撃を開始。関ヶ原で最も激しい戦闘の一つが始まったのである 16 。

宇喜多隊は、東軍最強と謳われた福島隊の猛攻に対し、一歩も引かなかった。鉄砲隊を巧みに二段に配して銃弾を浴びせかけ、明石全登が率いる前衛隊が槍衾(やりぶすま)を作って突撃を敢行した 16 。宇喜多隊は、疲れた部隊が後退し、後方の新しい部隊が前線に出るという「繰り引き」の戦法を駆使して、波状攻撃を繰り返した。この戦いぶりは凄まじく、福島隊を何度も押し返すほどの善戦を見せた 16 。

当時の様子を伝える軍記には、「秀家卿の太鼓の丸の旗と、正則の山道の旗を退く事、二、三度に及びたり」との記述があり、両軍の旗指物が一進一退を繰り返す、まさに死闘であったことが窺える 16 。長船定行が率いる部隊も、この激戦の中で中核として奮闘したことは想像に難くない。

第三節:西軍の崩壊と戦場からの離脱

しかし、宇喜多隊の奮戦も空しく、戦況は予期せぬ方向から覆される。西軍の布陣の要である松尾山に陣取っていた小早川秀秋が一万五千の兵と共に東軍に寝返り、西軍の側面を突いたのである 29 。この裏切りによって、側面を守っていた大谷吉継隊が壊滅。西軍の陣形は総崩れとなり、戦いの趨勢は一気に決した。

奮戦を続けていた宇喜多隊も、この全軍の崩壊の中では戦線を維持できず、敗走を余儀なくされた。主君・秀家は、裏切った小早川隊に討ちかかろうと激昂するが、明石全登らに諌められ、伊吹山方面へと落ち延びた 30 。この混乱の中、長船定行は主君ともはぐれ、その後の消息は公式な記録から途絶えることとなる 1 。

宇喜多隊の戦いぶりは、一つの重要な事実を示唆している。第二章で論じたように、家中騒動によって組織的な弱体化という深刻なハンディキャップを抱えていたにもかかわらず、現場では驚異的な強さを見せた。これは、宇喜多直家の時代から培われた兵の精強さに加え、長船氏のような在地に根差した領主が率いる部隊が、主家への忠誠心とは別に、自らの土地と家名を背負って戦うという強い動機付けを持っていたためと考えられる。定行が率いた部隊は、「宇喜多秀家の兵」であると同時に「長船吉兵衛の兵」という強い結束力と士気を維持していたのであろう。結果として、宇喜多隊は「強力な部品が寄せ集まった、しかし脆い集合体」として機能した。正面からの激突には滅法強いが、側面からの予期せぬ衝撃には耐えられず、一度崩れると立て直すことができなかった。定行の奮戦は、この宇喜多家の「政治の失敗」と「現場の奮闘」という、悲劇的な構造の一部であったと言えよう。

第四章:関ヶ原後の消息 ― 帰農説と在地領主化の可能性

関ヶ原の戦塵が晴れた後、西軍に与した多くの武将が過酷な運命を辿った。宇喜多秀家は捕らえられ、八丈島へと流罪になった。そして、その重臣であった長船定行は、多くの公式記録において「行方不明」と記され、歴史の表舞台から姿を消した 1 。しかし、彼の物語はここで終わったわけではなかった可能性が高い。故郷である備前の地には、彼のその後の足跡を示唆する有力な伝承が残されている。

第一節:「行方不明」の記録と諸説

合戦後の混乱の中、定行の動向に関する確実な一次史料は乏しい。一部には、宇喜多秀家の養子・元家が敗走中に「長船紀伊守(定行)」に捕らえられたという異説も存在するが、これは定行の官途名(吉兵衛尉)との相違や状況から見て、信憑性は低いと考えられる 33 。公式な記録の上では、彼は戦死したか、あるいはどこかへ逃亡し、その後の行方が分からなくなった人物として扱われている。

第二節:有力説としての「帰農・在地化」

定行の後半生を解き明かす最も有力な鍵は、彼が戦後、故郷の備前長船に「帰農」したという説である 1 。ここで言う「帰農」とは、単に一介の農民になることを意味するのではない。それは、武士という身分を失いながらも、在地における名望家・有力者として新たな役割を担い、生き延びたことを示唆している。

この説を強力に裏付けるのが、瀬戸内市長船町にある『伝長船紀伊守屋敷跡』の現地説明板に残された一文である。「関ヶ原の戦いの後は長船氏は大庄屋などを務めたといわれています」 2 。江戸時代の「大庄屋」とは、複数の村を束ねる村役人の筆頭であり、藩の地方支配の末端を担う重要な役職であった。武士の身分を失った敗軍の将が、新体制下でこのような地位を得ることは、異例のようにも思えるが、これこそが長船氏の持つ「在地性」の強さの証明に他ならない。

さらに、この説を補強するのが、「長船の地に吉兵衛を称する家が存在していた」という伝承である 1 。定行の通称が「吉兵衛尉」であったことと、この伝承は明確に符合する。

第三節:宇喜多旧臣の在地化と池田藩の政策

関ヶ原の後、宇喜多氏の領地であった備前・美作には、東軍で功を挙げた小早川秀秋が入封し、その改易後は池田氏が藩主となった。新領主である池田藩にとって、領国支配を円滑に進めるためには、在地社会に深く根を張る旧領主の家臣たちを完全に排除するのではなく、巧みに取り込む政策が有効であった。宇喜多旧臣の中には、池田藩によって郷士として取り立てられたり、大庄屋などの村役人に登用されたりした者もいたと考えられている 34 。

長船氏は、第一章で論じたように、刀工集団との強いつながりを背景に、備前長船の地に強固な経済的・社会的基盤を有していた。彼らは単なる移入りの武士ではなく、その土地の「顔役」であった。この揺るぎない「在地性」こそが、主家の改易という最大の危機を乗り越え、池田藩という新体制下で「大庄屋」という新たな役割を得て存続するための、最大の武器となったのである。

定行の後半生は、戦国時代の「知行」によって土地と人民を支配した武士が、江戸時代の「村請制」という新たな社会システムの中で、地域のまとめ役である在地エリートへと姿を変える「在地化」の典型例であった可能性が極めて高い。幕府や池田藩の公式な武士の名簿から見れば、宇喜多家の重臣・長船定行は「行方不明」の存在であったかもしれない。しかし、在地の村落社会から見れば、旧領主家の一門である長船家の当主が、武士の身分を捨てて土地に残り、地域の有力者として存続した、という認識になる。彼の「行方不明」は、全国的な武将としてのキャリアの終焉を意味するが、それは同時に、在地領主としての新たなキャリアの始まりであったと解釈できるのである。

第四節:長船の地に残る一族の痕跡

定行とその一族の痕跡は、今も長船の地に残されている。長船氏の菩提寺は、瀬戸内市長船町にある西方寺慈眼院(さいほうじじげんいん)である 10 。この寺は古くから刀匠たちの菩提寺として知られ、宇喜多直家が寺領を安堵し、逆に秀家が没収するなど、宇喜多氏との深い関わりが伝えられている 37 。長船一族の墓所や過去帳に、定行やその子孫に関する記録が眠っている可能性も考えられるが、現存する公開資料からは特定に至っていない。

しかし、極めて重要な手がかりが存在する。岡山県の郷土史料である『邑久郡史』には、長船氏に関わる古文書の一つとして、「七月十四日吉兵衛宣行」という署名のある文書が収録されているのである 40 。長船定行は、別名に「宣行(のぶゆき)」とも称したことが記録されており 1 、通称の「吉兵衛」と合わせて考えると、この文書の署名人が定行本人、あるいはその近親者である可能性は非常に高い。この古文書の年代や内容をさらに詳細に分析することができれば、謎に包まれた彼の後半生の動向を、より具体的に解明する道が開けるであろう。

終章:長船定行という武将の実像

本報告書を通じて、長船定行の生涯を多角的に検証してきた。その結果、彼は単に「兄の影に隠れた武将」や「関ヶ原で行方不明となった敗将」という一面的な評価では捉えきれない、深みのある人物像として浮かび上がってくる。

長船定行の実像は、以下の四つの側面から再評価されるべきである。

第一に、 在地の名門としての出自 を持つ人物であること。彼は日本最大の刀剣生産地・備前長船に根を張る一族の出身であり、その権力基盤は単に主君からの恩給に依存するものではなく、地域の経済と社会に深く根差したものであった。

第二に、 家中騒動という激動の中で兄の政治的遺産(と負債)を継承した苦悩の当主 であったこと。彼は、兄・綱直の死によって、宇喜多家を二分する深刻な対立の渦中にある派閥のリーダーという、極めて困難な立場を継承した。その後の騒動の帰結は、彼の責任というよりは、宇喜多家が抱えていた構造的矛盾の必然的な発露であった。

第三に、 関ヶ原で西軍主力として奮戦した有能な指揮官 であったこと。家中の混乱により弱体化したはずの宇喜多軍が、東軍最強の福島隊と互角以上に渡り合ったという事実は、定行を含む現場の指揮官たちの能力と、彼らが率いた部隊の士気の高さの証明に他ならない。

そして第四に、 戦国の終焉と共に在地へと回帰し、新たな時代を生き抜いた可能性のある現実主義者 であったこと。「行方不明」という記録の裏で、彼は武士の身分を捨て、故郷で「大庄屋」として生き延びた可能性が極めて高い。これは、戦国武将が近世の在地エリートへと転身する「在地化」の過程を体現するものであり、彼の選択は、時代の大きな転換点を生き抜くためのしたたかな知恵であったと評価できる。

結論として、長船定行の生涯は、戦国大名家の内部力学、天下分け目の決戦の実相、そして戦国から近世へと移行する社会の構造的変容という、日本史の大きな転換点を理解するための、誠に貴重な鍵を提供してくれる。彼の「行方不明」は、歴史からの完全な退場ではなく、形を変えた「歴史への残留」であったと言えるだろう。彼の物語は、華々しい英雄譚の影に隠された、無数の人々の生きた歴史の豊かさと奥深さを我々に教えてくれるのである。

引用文献

- 長船定行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%88%B9%E5%AE%9A%E8%A1%8C

- 街の史跡 城跡探索 岡山県のお城 長船紀伊守屋敷 https://tansaku.sakura.ne.jp/sp/tansaku_siro/sirodata/siro_okayama/osafunekii01.html

- 伝長船紀伊守屋敷跡(瀬戸内市・旧長船町) | おすすめスポット - みんカラ https://minkara.carview.co.jp/userid/157690/spot/717929/

- 長船貞親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%88%B9%E8%B2%9E%E8%A6%AA

- 備前長船の刀工 https://www.n-p-s.net/st_osafune.html

- 備前長船刀剣の里 - 備後 歴史 雑学 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page020.html

- 長船鍛冶の歴史/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/7827/

- 長光(ながみつ) 著名刀工・刀匠名鑑/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/sword-artisan-directory/nagamitsu/

- 長船派 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%88%B9%E6%B4%BE

- 長船紀伊守屋敷 http://oshiro-tabi-nikki.com/osafunekii.htm

- 備前おさふね刀剣の里か ら南西に小高い丘を望むこ とができます。 - 長船鍛冶の作刀地 - 瀬戸内市 https://www.city.setouchi.lg.jp/uploaded/attachment/103550.pdf

- 瀬戸内市の中世城館跡 https://www.seto-reki.or.jp/assets/site/files/%E7%80%AC%E6%88%B8%E5%86%85%E5%B8%82%E3%81%AE%E4%B8%AD%E4%B8%96%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1.pdf

- 家康が介入するほどに激化した宇喜多秀家の「人事」 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/32939

- 長船綱直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%88%B9%E7%B6%B1%E7%9B%B4

- 2020年3 月 - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2020/03/page/2/

- 宇喜多秀家後編[関ヶ原合戦] - 備後 歴史 雑学 http://rekisizatugaku.web.fc2.com/page026.html

- 宇喜多家家中騒動 https://www.yomimonoya.com/kaidou/okayama/katyuusoudou.html

- 戸川達安 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E5%B7%9D%E9%81%94%E5%AE%89

- 宇喜多騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E9%A8%92%E5%8B%95

- 宇喜多秀家の歴史 - 戦国武将一覧/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38338/

- 宇喜多騒動とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E9%A8%92%E5%8B%95

- 宇喜多氏分限帳編成の意図 - 國學院大學学術情報リポジトリ https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/157/files/kokugakuinzasshi_117_04_003.pdf

- 文禄・慶長期における宇喜多氏家臣団の構造 https://k-rain.repo.nii.ac.jp/record/70/files/kokugakuinzasshi_116_03_004.pdf

- 豊臣期宇喜多氏の構造的特質 - The University of Osaka Institutional ... https://ir.library.osaka-u.ac.jp/repo/ouka/all/27223/mrh_046_027.pdf

- 宇喜多秀家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%AE%87%E5%96%9C%E5%A4%9A%E7%A7%80%E5%AE%B6

- SEKIGAHARA - 関ケ原町 http://www.town.sekigahara.gifu.jp/secure/6152/kouhou0206.pdf

- 関ヶ原の戦い|日本大百科全書・世界大百科事典・国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=804

- 「関ケ原の戦い」 ₋ 最新の研究から - 横浜歴史研究会 https://www.yokoreki.com/wp-content/uploads/2024/07/M%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%9E%E9%96%A2%E3%82%B1%E5%8E%9FV%EF%BC%94-20240710.pdf

- 関ヶ原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- その5 備前中納言逃譜 峠を越えた人々 (関ヶ原合戦編2) http://www.za.ztv.ne.jp/iganami/tshirtztv/rekisi/rekisi%82T.html

- 明石全登』はキリシタンで行方不明常習者? 『生存伝説』の武将の謎に迫る! | サムライ書房 https://samuraishobo.com/samurai_10031/

- 明石全登 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%85%A8%E7%99%BB

- 宇喜多与太郎(基家)甲冑説と宇喜多小八郎(元家)甲冑説の考察 http://kiwarabi.html.xdomain.jp/ukitamoyoiemiki.pdf

- 岡山県のご先祖調べ - 家系図作成からご先祖探しの専門サイト https://www.kakeisi.com/survey/survey_okayama.html

- 前回までの『荘直温伝』を巡って https://matsuyamashoke.com/wp/hobotsuki/%E5%89%8D%E5%9B%9E%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E3%80%8E%E8%8D%98%E7%9B%B4%E6%B8%A9%E4%BC%9D%E3%80%8F%E3%82%92%E5%B7%A1%E3%81%A3%E3%81%A6/

- の憩いの場となっています︒︵梶村︶ - 津山市 https://www.city.tsuyama.lg.jp/common/photo/free/files/15737/shishidayori15.pdf

- 西方寺慈眼院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%96%B9%E5%AF%BA%E6%85%88%E7%9C%BC%E9%99%A2

- 慈眼院 (備前長船) - 瀬戸内市/岡山県 | Omairi(おまいり) https://omairi.club/spots/91667

- 慈眼院(長船刀匠菩提寺) - 岡山観光WEB https://www.okayama-kanko.jp/spot/11147

- 【邑久郡史 上巻】 - デジタル岡山大百科 | 郷土情報ネットワーク https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/kyo/M2008011911450463437