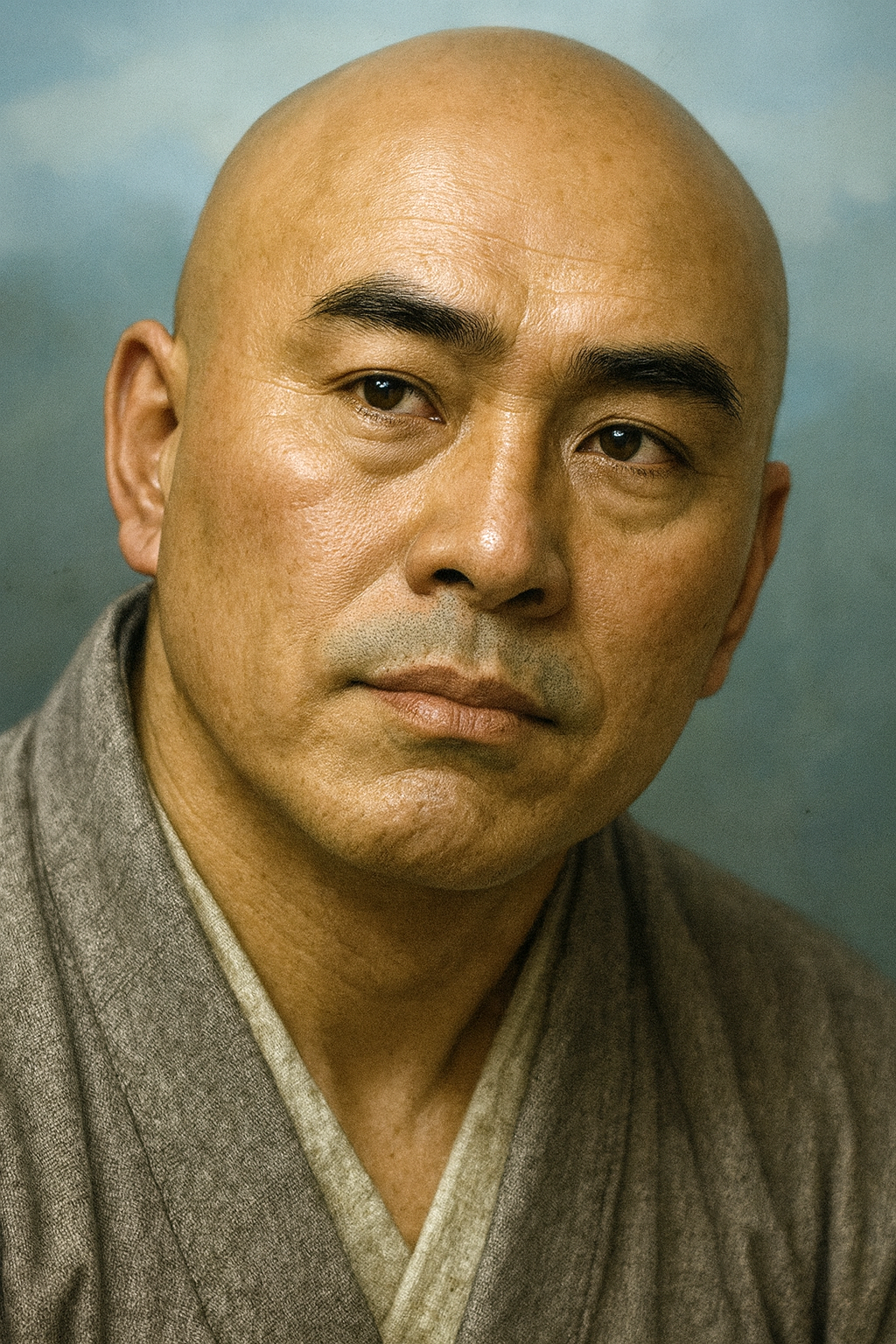

雪舟等楊

雪舟等楊は、水墨画の巨匠。明での学びと独自の画風を融合させ、国宝6件を含む傑作を生み出した。その画業は日本美術史に革新をもたらした。

画聖・雪舟等楊の実像:伝説を超えて

序章:画聖、雪舟という伝説の始まり

日本美術史において、雪舟等楊(1420年~1506年頃)は比類なき存在感を放っている。一個人の作品として国宝指定が6件にものぼるという事実は、他のいかなる画家も及ばない、まさに別格の評価を物語っている 1 。この数字は、雪舟が単なる歴史上の一画家ではなく、日本の文化を象徴する記念碑的な存在であることを示している。

多くの人々が雪舟の名を知るきっかけは、幼少期に寺の柱に縛られた際、床に落ちた自らの涙を足の指につけて鼠を描き、そのあまりの写実性に和尚が驚いたという有名な逸話であろう 2 。この物語は雪舟の天才性を象徴する逸話として広く親しまれている。しかし、本稿の目的は、こうした伝説の向こう側にある、禅僧であり、芸術家であった雪舟等楊という一人の人間の実像を、史料と作品分析に基づいて徹底的に解明することにある。真の雪舟等楊とは何者だったのか。一介の地方出身の禅僧が、いかにして日本絵画史の流れを決定づける巨匠へと至ったのか。そして、彼が成し遂げた芸術的革新の本質とは何だったのか。本稿はこれらの問いに答えることを目指す。

表1:雪舟等楊 略年譜

|

和暦(西暦) |

年齢 |

主な出来事 |

|

応永27年(1420) |

1歳 |

備中国赤浜(現・岡山県総社市)に生まれる 6 。 |

|

永享3年(1431)頃 |

12歳頃 |

備中の宝福寺に入り、禅の修行を始める 6 。 |

|

1430年代後半~ |

20代 |

京に上り、相国寺に入る。禅を春林周藤に、画を天章周文に学ぶ 6 。 |

|

享徳3年(1454)頃 |

35歳頃 |

周防国(現・山口県)に移り、守護大名・大内教弘の庇護を受ける。画房「雲谷庵」を構える 1 。 |

|

寛正5年(1464) |

45歳 |

相国寺を離れる 12 。 |

|

応仁元年(1467) |

48歳 |

遣明船に乗り、大内政弘の使節の一員として明(中国)へ渡る。寧波の天童山景徳寺にて「四明天童山第一座」の称号を得る 6 。 |

|

応仁2年(1468) |

49歳 |

北京へ赴き、宮廷画家の李在らに画法を学ぶ 14 。 |

|

文明元年(1469) |

50歳 |

明より帰国。豊後国(現・大分県)などで活動。大友氏の庇護を受け、画房「天開図画楼」を営む 16 。 |

|

文明11年(1479) |

60歳 |

石見国(現・島根県益田市)の益田兼堯の肖像画『益田兼堯像』を制作 9 。 |

|

文明18年(1486) |

67歳 |

山口の雲谷庵に戻る。国宝『四季山水図巻(山水長巻)』を制作 12 。 |

|

明応4年(1495) |

76歳 |

国宝『山水図(破墨山水図)』を制作。弟子・宗淵に与える 12 。 |

|

明応5年(1496) |

77歳 |

国宝『慧可断臂図』を制作 12 。 |

|

文亀元年(1501)以降 |

82歳~ |

国宝『天橋立図』を制作したと推定される 20 。 |

|

文亀2年(1502)説 永正3年(1506)説 |

83歳 87歳 |

没年・終焉の地については、山口の雲谷庵、石見の益田、備中の重玄寺など諸説あり、確定していない 22 。 |

第一章:等楊、乱世に生を受けて – 備中から京へ

生誕と出自

雪舟等楊の生涯は、応永27年(1420年)、備中国赤浜(現在の岡山県総社市)に生を受けたことから始まる 6 。この生誕地は、後年の文献『也足外集』などから推定される、彼の確かな出自に関する数少ない情報の一つである 8 。しかし、その家柄については詳らかではない。姓は小田であったとも言われるが、確証はなく、武家の出身であった可能性が指摘されるに留まる 15 。これほど高名な人物の出自が不明瞭であること自体が、彼の生涯を取り巻く謎の多さを象徴している。

宝福寺での少年時代と「涙の鼠」伝説の形成

物心つく頃、雪舟は生家からほど近い臨済宗の禅寺、宝福寺に入れられる 2 。ここで彼の画才を物語る最も有名な逸話が生まれる。禅の修行よりも絵を描くことに夢中であった少年雪舟は、和尚に罰として本堂の柱に縛りつけられてしまう。しかし彼は、床に落ちた自らの涙を足の指で集め、鼠の絵を描いた。その絵があまりに見事であったため、和尚は本物の鼠と見間違え、彼の才能を認めて絵を描くことを許したという 6 。

この感動的な物語は、しかし、史実として鵜呑みにすることはできない。この逸話が初めて文献に登場するのは、雪舟の死から200年近くが経過した江戸時代初期、狩野派の絵師・狩野永納が著した日本初の本格的な画人伝『本朝画史』においてである 16 。この事実は、物語の背景にある文化的・政治的な意図を考察する必要性を示唆する。

江戸時代、幕府の御用絵師として画壇の頂点に君臨していた狩野派は、自らの権威を盤石なものにするため、日本の絵画史における正統な系譜を確立しようと試みた。その壮大な物語を構築する上で、日本の漢画(中国風の絵画)の伝統に、神話的な祖を据えることは極めて有効であった。雪舟を奇跡的な逸話を持つ「画聖」として神格化することは、まさにこの目的に合致する。つまり、「涙の鼠」の逸話は、伝記的な事実というよりも、後世の、特に画壇の権力者であった狩野派が自らの芸術的正当性を主張するために雪舟の伝説を積極的に形成し、利用した文化的な創作物と解釈することができるのである 3 。

京での修行 – 画僧・周文との出会い

少年時代を宝福寺で過ごした後、雪舟は文化の中心地である京へと上り、足利将軍家と密接な関係にあった禅宗の大寺院、相国寺に入った 2 。一部の資料では東福寺との関連も指摘されている 4 。ここで彼は二つの道を同時に歩むことになる。禅の修行においては春林周藤に師事し、そして絵画においては、当代随一の画僧として名高かった天章周文の門を叩いた 6 。周文は単なる禅僧ではなく、幕府の御用絵師でもあり、雪舟が最高水準の芸術に触れる機会を得たことを意味する。

しかし、当時の禅宗寺院は、単なる宗教的な修行の場ではなかった。彼らは幕府の政治・外交顧問として深く関与し、遣明船による貿易事業にも携わるなど、世俗的な権力と経済活動の中心地でもあった 11 。こうした俗世との深い関わりは、一部の記録によれば、禅僧が精神的な探求者というよりも文人や貿易商人のような性格を強める「堕落」とも見なされる状況を生み出していた 11 。

雪舟は、この複雑で、ある意味で矛盾をはらんだ環境の中で自己を形成していった。そして35歳頃、彼は突如として文化の中心である京都を離れ、西国の周防山口へと向かう。この決断は、単に有力なパトロンを求めたという経済的な理由だけでは説明できない。それは、彼が「京洛の堕落した禅林」と決別し、自らの禅と芸術にとってより本質的な道を、権力の中枢から離れた地で追求しようとした、深い内発的な動機に基づいていた可能性が高い。この視点は、彼のその後のキャリアを方向づけた重要な転換点として、その人物像をより深く理解する鍵となる。

第二章:西国への道 – 大内氏の庇護と入明への序曲

周防山口へ – 新たな拠点

享徳3年(1454年)頃、雪舟は周防国(現在の山口県)へと移り、この地を治める西国随一の守護大名・大内氏の庇護下に入った 1 。当時の山口は、戦乱の続く京を離れた公家や文化人が集い、「西の京」とも称される活気ある文化都市であった。さらに重要なことに、山口は明や朝鮮との勘合貿易の拠点であり、大陸の文化や情報が流入する国際的な港町でもあった 33 。この地で雪舟は「雲谷庵」と名付けた画房を構え、新たな活動の拠点とした 10 。

遣明船、大陸への航海

応仁元年(1467年)、雪舟の人生における最大の転機が訪れる。彼はパトロンである大内政弘が派遣した遣明船に乗り込み、水墨画の本場である明国へと渡った 1 。彼が日本を発ったこの年は、奇しくも京都を灰燼に帰す応仁の乱が勃発した年でもあった。故郷が戦乱に沈む中、雪舟はパトロンの提供する安定した環境と機会を活かし、新天地へと向かったのである。彼の身分は、単なる私的な留学僧ではなく、公式な朝貢使節団の一員であった 14 。このことは、彼の渡航が芸術的探求であると同時に、大内氏の外交・経済戦略の一環であったことを示している。

大明国での探求と栄誉

明国に到着した雪舟は、まず港町・寧波にある禅宗の名刹、天童山景徳寺に滞在した。ここで彼は「四明天童山第一座」という、非常に名誉ある称号を与えられる 4 。日本の禅宗社会において必ずしも高位ではなかったとされる雪舟にとって、禅の源流である中国の名刹で最高の位階を得たことは、計り知れない自信と権威をもたらした 4 。この称号は儀礼的なものであった可能性もあるが 27 、雪舟自身がその価値を深く認識していたことは間違いない。彼は帰国後、自らの最高傑作の数々にこの肩書きを誇らしげに記している(例:『慧可断臂図』 19 、『破墨山水図』 11 )。この称号は、彼がもはや中国画の模倣者ではなく、その伝統の中心で認められた真の大家であることを証明する、強力なブランドとなったのである。

画の師を求めて – 浙派との邂逅と幻滅

その後、雪舟は首都・北京へと旅し、真に学ぶべき画の師を探し求めた。彼は宮廷画家であった李在や張有声といった人物に会い、「設色(彩色)の旨、兼ねて破墨の法」を学んだと、後年自ら記している 11 。しかし、同時に彼は「揮染清抜なる者は稀なり」、つまり真に卓越した画家は稀であったと述べ、ある種の幻滅を表明している。

この幻滅は、逆説的に彼の芸術を飛躍させる決定的な契機となった。水墨画の源流である中国で、期待したほどの師に出会えなかったという事実は、彼に重大な気づきをもたらした。それは、日本で敬愛してきた師、如拙や周文の画がいかに偉大であったかという再認識である 11 。師を求める弟子となることから解放された雪舟は、今や統合者として、自らの道を歩む自由を得た。彼は、明で学んだ浙派の力強い筆法、深く研究してきた宋・元時代の古典、そして何よりも、広大な中国の山河を自らの目で観察した写生の経験を融合させ、独自の画風を創造する段階へと入った 11 。中国で師を見いだせなかったことこそが、彼が自らの中に師を見いだし、単なる中国画の学習者から、日本独自の新しい水墨画の創始者へと変貌するきっかけとなったのである。

第三章:画風の確立と円熟 – 日本水墨画の革新

帰国後の周遊 – 天開図画楼と地方のパトロン

文明元年(1469年)に帰国した雪舟は、すぐには山口に戻らなかった。彼は九州の豊後国にしばらく滞在し、大友氏の庇護を受けた 16 。そこで彼は「天開図画楼」、すなわち「天によって開かれた画の楼閣」と名付けたアトリエを構えた 27 。その名は、明での経験を経て得た絶大な自信を雄弁に物語っている。

雪舟の活動は一つの土地や一人のパトロンに限定されなかった。彼は応仁の乱で荒廃した京を離れ、独自の文化圏を築こうとしていた地方の有力大名の間を精力的に旅して回った 33 。石見国では益田氏のために肖像画『益田兼堯像』を描き、今日まで伝わる名園(医光寺・萬福寺の雪舟庭)を作庭した 9 。彼の役割は多岐にわたっていた。彼は山水画や肖像画を描く画家であり、作庭家であり、そして「中国の物語」を伝える文化的な権威でもあった。彼が描いた写生画は、パトロンにとって現地の情報を知るための貴重な「報告書」の役割も果たしたという 33 。

これは、芸術家のあり方における一つの転換を示している。雪舟は、特定の寺院や権力者に所属する職人ではなく、自らの卓越した技術と稀有な経験を武器に、各地の権力中枢を渡り歩く、独立したプロフェッショナルとして活動した。彼はもはや余技として絵筆を執る禅僧ではなく、その芸術そのものが有力大名にとって高い価値を持つ文化的資本となる、新しいタイプの芸術家像を体現していたのである。

雪舟様式の神髄 – 構築的空間と力強い筆線

円熟期に達した雪舟の画風は、いくつかの際立った特徴によって定義される。第一に、骨太で力強い筆線である。これは中国画の諸様式を学び尽くした上で、彼自身の強烈な個性を反映したものである。第二に、構築的な空間表現が挙げられる。彼の作品は、たとえ「破墨」のような奔放な技法で描かれていても、画面には常に堅固で安定した三次元的な構造が感じられる 41 。第三に、画面全体にみなぎるダイナミックな緊張感である。鋭い対角線や屹立する垂直線、そして墨で塗り込められた塊と広大な余白との劇的な対比は、観る者に強烈な印象を与える。これらは、理想化された中国山水の様式と、中国および日本の実景を観察することから得られた写実性が見事に融合した、雪舟ならではの独創的な芸術の神髄であった。

第四章:国宝にみる雪舟芸術の頂点 – 六つの傑作

雪舟の芸術の頂点は、国宝に指定された六つの作品群に凝縮されている。これらはそれぞれ異なる主題と様式を持ちながら、いずれも彼の革新的な画境を雄弁に物語っている。

『秋冬山水図』

東京国立博物館が所蔵するこの二幅対は、対照的な空間表現の習作として名高い。穏やかで広大な大気が広がる「秋景」に対し、「冬景」は切り立った崖によって空間が圧縮され、厳しく張り詰めた緊張感に満ちている 43 。特に「冬景」の中央を貫く一本の垂直線は、その大胆さにおいてほとんど抽象絵画に迫るものがあり、この作品の力強さを決定づけている。この線は、近代画家のポール・セザンヌの作品と比較されることさえある 44 。南宋の画家・夏珪の様式に学びながらも、それを遥かに超えた独自の表現へと昇華させた代表作である 41 。

『四季山水図巻(山水長巻)』

文明18年(1486年)、雪舟が67歳の時に制作した、全長16メートル近くに及ぶこの壮大な絵巻は、彼の画業の集大成と位置づけられる 18 。春に始まり冬に終わる四季の移ろいが、雄大な構図の中にドラマティックに描き出される。この作品は、後世の画家たちから山水画の「聖書」として崇められ、数多くの模本が作られた 33 。壮大な自然の中に配された人物たちの姿には、絵巻を辿る鑑賞者の視点を導くとともに、雪舟自身の人生の旅路が重ねられているかのようである 18 。

『山水図(破墨山水図)』

明応4年(1495年)、雪舟が76歳の時に弟子・宗淵に与えたこの作品は、画中の自賛(自筆の序文)によって極めて重要な史料価値を持つ 12 。この中で雪舟は、自らの入明体験と画の師について語っている 11 。輪郭線を用いず、墨を散らすように描く「破墨」や「溌墨」と呼ばれる技法は、一見すると荒々しく即興的に見えるが、その実、画面には揺るぎない構築性が保たれており、雪舟の構成力の高さを証明している 42 。

『慧可断臂図』

明応5年(1496年)、77歳の雪舟が描いたこの作品は、彼の禅に対する深い理解を示す人物画の傑作である 12 。禅の初祖・達磨に弟子入りを請う慧可が、その決意を示すために自らの左腕を切り落とすという、禅宗史上最も劇的な場面を描いている。動かざる達磨と、必死の形相の慧可との間に生まれる緊迫感は圧巻である 51 。達磨の衣を極太の淡い墨線で大胆に描き、顔の表情は緻密に描写するという対照的な技法や、水墨画では異例ともいえる血の赤色を効果的に用いる点など、老いてなお衰えぬ革新的な精神が見て取れる 19 。

『天橋立図』

雪舟が80歳を超えてから制作したと推定されるこの作品は、謎に満ちた最高傑作の一つである 20 。日本の名勝・天橋立を描いた実景図でありながら、その視点は実際には存在しない上空からの俯瞰であり、複数の視点を統合して再構成したものである 21 。寸法の異なる紙を不規則に貼り合わせて描かれていることや、描き直しの跡が見られることから、完成品ではなく下絵であった可能性が高いとされ、我々に彼の創造の過程を垣間見せてくれる 20 。落款も印章もないことも、この作品の神秘性を高めている 21 。中国画的な壮大な構成力と、日本の国土への深い眼差しが結実した、唯一無二の景観図である。

『山水図』(個人蔵)

国宝指定を受ける六つ目の作品は、個人が所蔵する山水図である 12 。これもまた彼の山水画の様式を代表する一作として、他の傑作群とともに雪舟芸術の高みを形成している。

表2:雪舟筆 国宝・重要文化財 主要作品一覧

|

指定 |

作品名 |

制作年(推定) |

技法・材質 |

所蔵 |

|

国宝 |

秋冬山水図 |

15世紀末~16世紀初 |

紙本墨画 |

東京国立博物館 |

|

国宝 |

四季山水図巻(山水長巻) |

文明18年(1486) |

紙本墨画 |

毛利博物館 |

|

国宝 |

山水図(破墨山水図) |

明応4年(1495) |

紙本墨画 |

東京国立博物館 |

|

国宝 |

慧可断臂図 |

明応5年(1496) |

紙本墨画淡彩 |

齊年寺(愛知県) |

|

国宝 |

天橋立図 |

文亀元年(1501)以降 |

紙本墨画淡彩 |

京都国立博物館 |

|

国宝 |

山水図 |

15世紀 |

紙本墨画 |

個人蔵 |

|

重文 |

四季山水図 |

15世紀 |

紙本墨画 |

東京国立博物館 |

|

重文 |

四季山水図巻(山水小巻) |

15世紀末~16世紀初 |

紙本墨画 |

京都国立博物館 |

|

重文 |

益田兼堯像 |

文明11年(1479) |

紙本著色 |

益田市立雪舟の郷記念館 |

|

重文 |

毘沙門天図 |

15世紀 |

紙本著色 |

相国寺承天閣美術館 |

|

重文 |

四季花鳥図屏風 |

15世紀 |

紙本著色 |

京都国立博物館 |

|

重文 |

倣高克恭 山水図巻 |

15世紀 |

紙本墨画 |

山口県立美術館 |

第五章:終焉の地をめぐる諸説と後世への遺産

晩年と終焉の謎

雪舟は80歳を過ぎてもなお、『天橋立図』のような大作を手がけるなど、驚異的な創作意欲を維持していた 3 。しかし、その最期は深い謎に包まれている。没年については、文亀2年(1502年)説と永正3年(1506年)説が並立し、確定していない 1 。終焉の地についても同様で、長年の拠点であった山口の雲谷庵で没したとする説 25 、晩年に再訪した石見国益田で生涯を終えたとする説(『牛庵覚書』に基づく 9 )、そして故郷の備中国にある重玄寺で亡くなったとする説 11 があり、いずれも決定的な証拠を欠いている。日本美術史上、最も偉大な画人の一人の最期が不明であることは、彼の伝説を一層深める要因となっている。

「画聖」伝説の継承

雪舟の死後、その芸術は後世の画家に計り知れない影響を与え、彼の名は単なる一人の芸術家を超えた、権威の象徴となった 3 。桃山時代から江戸時代初期にかけて、画壇では雪舟の遺産を誰が継承するかという、ある種の「雪舟争奪戦」が繰り広げられた。

安土桃山時代に彗星の如く現れた長谷川等伯は、自らを「雪舟五代」と称した 3 。これは、当時画壇を牛耳っていた狩野派に対抗し、自らの芸術的系譜の正当性を雪舟という絶対的な権威に接続することで主張する、巧みな戦略であった。

一方、雪舟が長く活動した山口では、毛利氏の庇護のもと、雲谷等顔が雲谷派を興した 3 。毛利家は雪舟の『山水長巻』を所蔵しており、雲谷派は雪舟様式の正統な継承者であることを流派のアイデンティティとした。

そして、画壇の最大勢力であった狩野派でさえ、雪舟を「漢画の祖」として深く敬い、その様式を熱心に研究した 3 。狩野探幽をはじめとする巨匠たちは、雪舟作品の模写を数多く残しており、雪舟の画法を自らの様式に取り込むことで、その権威を吸収し、自らの芸術をさらに豊かにした 3 。

このように、雪舟の遺産は、単なる様式的な影響に留まらなかった。彼の名は、後の芸術家たちが自らのアイデンティティを確立し、激しい競争社会であった画壇における自らの地位を主張するための、強力な文化的資本となったのである。

結論:雪舟が日本美術史に残したもの

雪舟等楊は、単に中国の水墨画を日本に輸入した画家ではない。彼はその技術と精神を完全に自らのものとした上で、それを根本から作り変え、力強く、構築的で、そして紛れもなく日本的な新しい水墨画を創造した。

彼の天才性は、禅僧としての厳格な精神性と、プロの芸術家としての野心、中国古典への深い学識と、目の前の自然に対する鋭い観察眼、理想化された山水世界の構築と、日本の実景の描写といった、一見すると相反する要素を、一つの画面の中で弁証法的に統合する能力にあった。

雪舟は、その後の日本の近世絵画が拠って立つべき強固な基盤を築き上げた。彼は、芸術家の個人的な表現の可能性を飛躍的に高め、今日に至るまで日本の美意識の頂点を定義し続ける作品群を残した。その功績により、彼は永遠の「画聖」として、日本美術史に不滅の光を放ち続けているのである。

引用文献

- 山水図巻 | やまぐちバーチャルアートミュージアム https://vam-yamaguchi.com/item2_01/

- 雪舟について - 常栄寺雪舟庭 https://sesshu.jp/sesshu/

- 雪舟:中国に学び、独自の画風を確立した日本画家の最高峰 | nippon.com https://www.nippon.com/ja/japan-topics/b11601/

- 謎多き画家 雪舟に迫る 1 | 藤田美術館 | FUJITA MUSEUM https://fujita-museum.or.jp/topics/2020/09/11/1085/

- suibokugart.com https://suibokugart.com/sesshu-national-treasure/

- 雪舟さん - 総社市 https://www.city.soja.okayama.jp/s/kanko_project/kanko/kannkou_bunnka/bunnka_bunnkazai/sessyu.html

- 雪舟 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/sesshu/

- 雪舟 せっしゅう - Takahashi River Basin League - 高梁川流域連盟 https://takahashiryuiki.com/feature/%E9%AB%98%E6%A2%81%E5%B7%9D%E6%B5%81%E5%9F%9F%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%81%89%E4%BA%BA%E3%83%BB%E8%B3%A2%E4%BA%BA/%E7%B7%8F%E7%A4%BE%E5%B8%82/%E9%9B%AA%E8%88%9F/

- 益田市立雪舟の郷記念館・雪舟について https://www.iwami.or.jp/sessyu3/5_sesshu/sesshu/sesshu.htm

- 雪舟 等楊 : 作家情報データ&作品一覧 | 収蔵作品データベース ... http://jmapps.ne.jp/okayamakenbi/sakka_det.html?list_count=10&person_id=166

- 雪舟 https://meiji.repo.nii.ac.jp/record/3977/files/sundaishigaku_9_105.pdf

- 雪舟- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%9B%AA%E8%88%9F

- 雪舟の略歴 - 山口県の文化財 https://bunkazai.pref.yamaguchi.lg.jp/support/theme/sessyuu/snaka.html

- 【19-06】雪舟入明と「浙派」美術の東伝 | SciencePortal China https://spc.jst.go.jp/experiences/change/change_1906.html

- 李在与日本“画圣”雪舟的艺术交往 - 莆田侨乡时报 http://0594xyw.com/news-10817.html

- 《雪舟の風景》 https://www.iwami.or.jp/sessyu3/5_sesshu/sesshu/sesshu_fukei.pdf

- 天開図画楼(てんかいとがろう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E9%96%8B%E5%9B%B3%E7%94%BB%E6%A5%BC-1373680

- 雪舟の山水長巻(一) - 東京を描く https://j-art.hix05.com/13sesshu/ss23.chokan1.html

- 慧可断臂図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A7%E5%8F%AF%E6%96%AD%E8%87%82%E5%9B%B3

- 雪舟、国宝天橋立図の謎 - 洋洋日記 http://youyou.way-nifty.com/blog/2022/01/post-3f5bc1.html

- 国宝雪舟筆「天橋立図」を歩く - JR西日本 https://www.westjr.co.jp/company/info/issue/bsignal/08_vol_118/feature03.html

- 総社市で生まれた画聖 雪舟 | おかやままなびとサーチ https://www.okayama-c.ed.jp/manabi-to-search/movie/1207/

- 雪舟ゆかりの地・終焉地(2)重玄寺跡地ー岡山県井原市 | 郷土の偉人の足跡を辿って https://ameblo.jp/ibara1948/entry-12646295647.html

- 益田市立雪舟の郷記念館・晩年編 http://www.iwami.or.jp/sessyu3/2_sesshu/8_bannen/8_bannen.htm

- 山口市観光情報サイト 「西の京 やまぐち」 観光スポット情報|雲谷庵<市指定文化財>| https://yamaguchi-city.jp/details/aa_unkokuan.html

- 東山文化と雪舟の水墨画 | 株式会社カルチャー・プロ https://www.culture-pro.co.jp/2022/06/17/%E6%9D%B1%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%A8%E9%9B%AA%E8%88%9F%E3%81%AE%E6%B0%B4%E5%A2%A8%E7%94%BB/

- 水墨画家・雪舟について|有名な代表作品とその生涯を紹介します https://suibokugart.com/sesshu/

- 雪舟とは?日本水墨画の最高峰を徹底解説。 - ART FLOW アートキュレーションサイト https://artflow-jp.com/sesshu/

- 雪舟、涙で鼠を描く(せっしゅう、なみだでねずみをえがく) - 博物館ディクショナリー- 京都国立博物館 - Kyoto National Museum https://www.kyohaku.go.jp/jp/learn/home/dictio/kaiga/55sesshu/

- 雪舟伝説―「画聖」の誕生― | レポート | アイエム[インターネットミュージアム] https://www.museum.or.jp/report/116095

- 水墨画とは?日本と中国それぞれの歴史や技法、代表的な画家について解説します https://media.artelier.co.jp/column/105/

- 山水図巻 | 山口県立美術館 https://y-pam.jp/collection/highlight/sessyu_1/

- 雪舟:日本畫聖,汲取中國繪畫之精華而獨樹一幟 - nippon.com https://www.nippon.com/hk/japan-topics/b11601/

- 雲谷庵跡 - 山口市の歴史文化資源 https://www.city.yamaguchi.lg.jp/rs/rekibunshigen/r1155.html

- 雲谷庵跡(山口県山口市天花)の歴史 - 周防山口館 https://suoyamaguchi-palace.com/unkokuan/

- 遣明使- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%81%A3%E6%98%8E%E4%BD%BF

- 益田市立雪舟の郷記念館・九州編 http://www.iwami.or.jp/sessyu3/2_sesshu/5_kyuusyuu/5_kyuusyuu.htm

- 【エピソード24】雪舟等楊―大友親繁が支えた水墨画家― | 国際文化学部 | 名古屋学院大学 https://www.ngu.jp/intercultural/column/episode24/

- 雪舟への旅 -The Trip to Sesshu-:連載 東アジアを歩く - 山口県立美術館 https://y-pam.jp/special/sesshu/tour/asia05.html

- 雪舟のアトリエ、天開図画楼について書かれた「天開図画楼記」を見たい。 | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000141817&page=ref_view

- 国宝 秋冬山水図 - 東京国立博物館 https://www.tnm.jp/modules/r_exhibition/index.php?controller=item&id=4271

- 破墨山水図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=101224

- 「国宝展」解説!⑬雪舟《秋冬山水図》(国宝 室町時代 15世紀末-16世紀初 東京国立博物館) 秋と冬の景色を描きつつ - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=y-3vMvSx8sQ&pp=ygUTI-mbquiIn-OBruawtOWiqOeUuw%3D%3D

- 秋冬山水図 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%8B%E5%86%AC%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E5%9B%B3

- 雪舟《秋冬山水図(冬景)》 東洋的視座とオリジナリティ 「島尾 新」:アート・アーカイブ探求 https://artscape.jp/study/art-achive/1199351_1982.html

- 四季山水図(山水長巻) - 世界の歴史まっぷ https://sekainorekisi.com/glossary/%E5%9B%9B%E5%AD%A3%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E5%9B%B3%EF%BC%88%E5%B1%B1%E6%B0%B4%E9%95%B7%E5%B7%BB%EF%BC%89/

- 「国宝展」解説!⑫雪舟《破墨山水図》(国宝 室町時代 1495年 東京国立博物館) 跳ね散る墨の濃淡と、滲み、紙の余白で自然の風景と少々の人工モチーフを表した紙本水墨の山水画 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=nVntKhBemZQ

- 破墨山水図 - 出光美術館 https://idemitsu-museum.or.jp/collection/painting/ink/03.php

- 1000344 | 破墨山水図 - かごしまデジタルミュージアム 資料詳細 http://www.digital-museum.jp/index.php?app=shiryo&mode=detail&list_id=32345&data_id=1000344

- 禅の名画対決!雪舟と白隠の『慧可断臂図』を比べてみました - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/art-rock/1077/

- この国宝が読めたらあなたは国宝通?「慧可断臂図」 - 介護ポストセブン https://kaigo-postseven.com/64666

- 雪舟 「慧可断臂図」 - のんびり日記 - はてなブログ https://jundesuyo.hatenablog.com/entry/2018/11/20/231845

- 益田市立雪舟の郷記念館・畿内編 http://www.iwami.or.jp/sessyu3/2_sesshu/7_kinai/7_kinai.htm

- 天橋立図 - e国宝 https://emuseum.nich.go.jp/detail?langId=ja&webView=&content_base_id=100950&content_part_id=0&content_pict_id=0

- 雪舟 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E8%88%9F

- 雲谷庵跡|観光スポット|【公式】山口県観光/旅行サイト おいでませ山口へ https://yamaguchi-tourism.jp/spot/detail_12406.html

- 【2021年3月13日】水墨画の巨匠「雪舟」の足跡を辿りその土地の酒を味わう酔旅 | あうたび https://autabi.com/event/19483/

- 特別展「雪舟伝説」|桑原亘之介 - note https://note.com/kuwa589/n/n63dd42ae76bb

- 雪舟はなぜ画聖(カリスマ)になったのか― 多くの絵師が憧れた雪舟の魅力に迫る https://www.artagenda.jp/feature/news/20240422

- 雪舟の偉大なる影響の全貌を知る特別展「雪舟伝説―「画聖」の誕生―」 | イロハニアート https://irohani.art/event/15506/