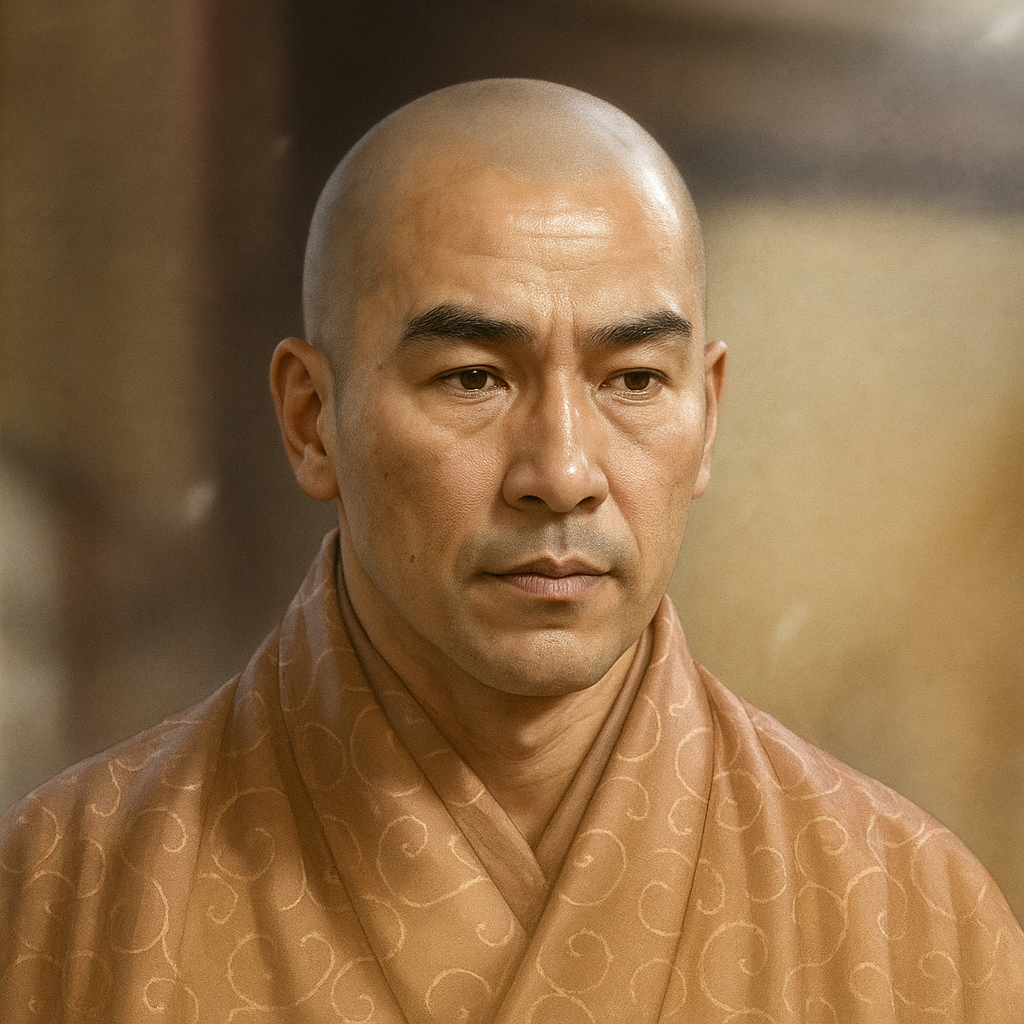

雲林院祐基

雲林院祐基は伊勢の国人。織田信包に仕えるも対立し追放。娘婿の縁で信長直臣となり、本能寺の変後は秀吉に臣従。激動の時代を生き抜いた。

戦国武将・雲林院祐基に関する調査報告

序論:雲林院祐基とその時代

本報告書は、戦国時代から安土桃山時代にかけて伊勢国を拠点に活動した武将、雲林院祐基(うじい すけもと)について、現存する史料に基づき、その出自、経歴、家族、そして彼が生きた時代の特質を明らかにすることを目的とする 1 。祐基の生涯は、織田信長による天下統一事業と、その後の豊臣政権確立という、日本史における激動の時代と深く結びついている。

当時の伊勢国は、守護大名であった北畠氏、そして長野工藤氏や関氏といった有力な国人領主が割拠し、複雑な勢力争いを繰り広げていた 2 。このような状況下で、尾張から急速に勢力を拡大した織田信長の伊勢侵攻は、祐基を含む伊勢国人たちの運命を大きく揺るがすことになる 1 。伊勢国は、京と東国を結ぶ交通の要衝であり、また伊勢神宮を擁することから戦略的にも極めて重要な地域であった。この地理的条件が、信長の伊勢平定を戦略上の必然とし、その過程で祐基ら伊勢の諸勢力は、信長の軍事力のみならず、養子縁組や有力家臣の配置といった多角的な支配戦略の渦中に巻き込まれていったのである 1 。雲林院祐基の生涯を追うことは、中央の巨大な権力と地方の有力国人がどのように対峙し、あるいはその中でいかにして生き残りを図ったかという、戦国時代における普遍的なテーマを考察する上でも有益な示唆を与えるであろう。

第一章:雲林院祐基の出自と雲林院氏

1. 系譜:長野工藤氏と雲林院氏

雲林院祐基の家系を理解するためには、まず本家である長野工藤氏について触れる必要がある。長野工藤氏は、藤原南家乙麿(乙麻呂)流を祖とし、鎌倉時代の武将工藤祐経の三男・祐長が伊勢国長野の地頭職を得たことに始まるとされる、伊勢の有力な国人領主であった 3 。鎌倉時代から伊勢国中部に勢力を築き、室町時代には室町幕府の奉公衆を務めるなど、伊勢国において北畠氏や関氏と並び称されるほどの力を持っていた 3 。長野工藤氏は「長野衆」と呼ばれる分家や支城のネットワークを有し、その中核を成す五家の一つに雲林院氏が挙げられることもある 3 。

雲林院氏は、この長野工藤氏の支流にあたる 1 。伝承によれば、工藤祐長の孫である長野祐藤の次男・祐高(祐尊とも)が、元弘元年(1331年)に雲林院城を築き、雲林院氏を興したとされる 6 。『勢州軍記』や『勢州四家記』といった軍記物においては、雲林院氏と長野氏を指して「工藤の両家督」と表現する記述が見られ、これは雲林院氏が長野工藤氏の分流の中でも特に有力で、本家に次ぐ高い家格と実力を持っていたことを示唆している 6 。なお、「雲林院」という名称は、平安時代に京都の紫野に存在した同名の寺院(離宮紫野院が後に寺院となったもの)に由来するが 8 、伊勢の雲林院氏とこの寺院との間に直接的な血縁関係や支配関係を示す史料は確認されておらず、地名や何らかの間接的な縁によって称されるようになったものと推測される。

2. 父・長野稙藤と祐基の雲林院氏継承

雲林院祐基は、長野工藤氏の第14代当主とされる長野稙藤(ながの たねふじ)の子として生まれた 1 。祐基は、長野工藤氏の分家である雲林院氏の養嗣子となり、その家督を継承した 1 。史料によれば、祐基の養父の名は不明とされている 6 。

父である長野稙藤の時代、長野工藤氏は南伊勢の雄である北畠氏の攻勢にさらされていた。永禄元年(1558年)、稙藤は北畠具教(きたばたけ とものり)の次男・具藤(ともふさ、後の長野具藤)を、自身の嫡子である長野藤定(ふじさだ)の養子として迎え入れることで、北畠氏に事実上臣従する形となった 6 。この出来事は、長野工藤氏の独立性にとって大きな転換点であった。

さらに、永禄5年(1562年)5月5日、当主の長野稙藤とその嫡男・藤定が同日に死去するという不可解な事件が発生する 6 。この父子の同日死については、北畠氏による暗殺説も有力視されており、これが事実であれば、北畠氏による長野氏乗っ取りの最終段階であった可能性が高い 10 。この結果、長野氏は名実ともに北畠氏の影響下に置かれることとなったが、分家である雲林院氏は、引き続き長野氏(実質的には北畠氏支配下の長野氏)の幕下に留まったとされる 6 。このような本家の弱体化、あるいは北畠氏による支配強化は、分家の当主である祐基にとって、自己の勢力維持と将来の方向性を模索する上で、大きな危機感と同時に新たな行動を促す契機となった可能性が考えられる。北畠氏への不信感や危機感が、後に織田信長という新たな庇護者を求める動機の一つに繋がったとしても不思議ではない。

3. 居城・雲林院城

雲林院氏の拠点であった雲林院城(うじいじょう)は、現在の三重県津市芸濃町雲林院にその跡が残る 12 。この城は、安濃川上流域に位置し、伊勢から伊賀へと抜ける交通の要衝を押さえる戦略的に重要な地点に築かれた山城であった 2 。伝承では、元弘元年(1331年)に雲林院氏の祖である雲林院祐高によって築かれたとされている 6 。

城跡の調査によれば、山頂の主郭を中心に、複数の尾根筋に曲輪(くるわ)や堀切(ほりきり)、土塁(どるい)といった防御施設が巧みに配置された、堅固な構造を持っていたことが確認されている 2 。これは、当時の雲林院氏が一定の勢力を保持し、その拠点防衛に意を注いでいたことを物語っている。

第二章:織田信長への臣従と動静

1. 織田信長の伊勢侵攻と長野工藤氏の対応

永禄11年(1568年)2月、尾張の織田信長が伊勢国への本格的な侵攻を開始した 1 。これにより、伊勢国内の勢力図は大きく塗り替えられることになる。信長の圧倒的な軍事力の前に、伊勢中部の雄であった長野工藤氏は、信長の実弟である織田信包(のぶかね)を養子として迎え入れ、和睦するという道を選択した 1 。

この養子縁組は、それまで長野氏の養子となっていた北畠具教の次男・長野具藤を追放した上で行われたものであった 2 。この具藤追放劇には、長野工藤氏の分家である細野藤敦(ほその ふじあつ)らが深く関与したと伝えられている 6 。雲林院祐基もまた、本家である長野工藤氏のこの決定に従い、織田信包に臣従することとなった 1 。これは、伊勢の国人領主たちが、織田信長という新たな中央権力といかに向き合い、自家の存続を図ろうとしたかを示す一例と言える。

2. 織田信包との関係:臣従から対立へ

織田信包が長野氏の家督を継承した当初、雲林院祐基はこれを認め、臣従の意を示していた 1 。しかし、その後、祐基と信包の関係は次第に悪化していくことになる 1 。

史料によれば、祐基は織田信長に直接接近することで雲林院氏の安泰を図ろうとしたが、この動きが信包との対立を深める一因となった可能性が指摘されている 2 。信長の実弟として伊勢の統治を任された信包にとって 17 、在地勢力の有力者である祐基が自身を飛び越えて中央の信長と結びつこうとする行為は、自身の伊勢における支配権を揺るがしかねないものと映ったのかもしれない。

そして天正8年(1580年)、ついに祐基は信包によって居城である雲林院城を奪われ、追放されるという事態に至る 1 。この事件の経緯は、『勢州軍記』に記されている 1 。主君との関係悪化は、祐基にとって大きな危機であった。

3. 織田信長直臣への道

雲林院城を追われ、窮地に立たされた雲林院祐基であったが、彼には生き残りのための重要な人的繋がりがあった。それは、自身の娘を嫁がせていた織田信長の側近、矢部善七郎家定(やべ ぜんしちろう いえさだ)である 1 。

矢部家定は尾張国の出身で、織田信長の若年時より長谷川秀一らと共に側近として諸事に用いられた、信長の信頼厚い人物であった 18 。祐基はこの婿である家定を頼り、その執り成しによって、微禄ながらも織田信長の直臣として召し抱えられることになったのである 1 。この婚姻政策の成功が、祐基の運命を好転させたと言える。信長としても、伊勢の事情に明るい祐基を直臣として手元に置くことには、情報収集や将来的な伊勢支配の布石としての価値を見出していた可能性も考えられる。

4. 安土城二ノ丸番衆としての役割

織田信長の直臣となった雲林院祐基は、その後の天正10年(1582年)5月、信長が上洛した際に、信長の居城である安土城の二ノ丸を守備する番衆の一人として、その名が『信長公記』に「雲林院出羽守(うじい でわのかみ)」として記録されている 1 。

安土城の警備という役職自体は、必ずしも高位とは言えないかもしれないが、信長政権の中枢である安土城に配置されたことは、祐基が信長の直臣として正式に認められ、一定の役割を与えられていたことを明確に示すものである。また、信長の間近で情報を得られる立場にあったことも推察される。この記述は、祐基のキャリアにおける重要な一点を示す史実として価値が高い。

表1:雲林院祐基 略年表(織田信長臣従期)

|

年代 |

主な出来事 |

関連史料 |

|

永禄11年 (1568) |

織田信長の伊勢侵攻。長野工藤氏が織田信包を養子に迎える。祐基もこれに臣従する。 |

1 |

|

天正8年 (1580) |

織田信包と対立し、居城・雲林院城を追放される。 |

1 |

|

天正8年頃 |

婿・矢部家定の執り成しにより、織田信長の直臣として召し抱えられる。 |

1 |

|

天正10年 (1582) |

安土城二ノ丸番衆の一人として『信長公記』に「雲林院出羽守」の名が見える。 |

1 |

この略年表は、雲林院祐基の織田政権下における立場の変遷を時系列で整理したものである。特に、主君との対立による追放から、人脈を活かして中央政権の直臣へと転身する過程は、戦国武将の処世の一端を示しており、その背景にある力学を理解する上で重要である。

第三章:豊臣秀吉への臣従

1. 本能寺の変後の動向

天正10年(1582年)6月2日、京都の本能寺において織田信長が家臣の明智光秀に討たれるという衝撃的な事件(本能寺の変)が発生した。これにより、信長が築き上げた強大な権力体制は突如として崩壊し、日本各地は再び激しい動乱の時代へと突入する。

この歴史的事件の後、雲林院祐基が具体的にどのような動向を示したかについては、現存する史料からは詳細を追うことが難しい。しかし、絶対的な庇護者であった信長を失った祐基にとって、新たな主君を誰とするか、あるいはどのように自立の道を模索するかは、一族の存亡に関わる喫緊の課題であったことは想像に難くない。信長の死は、伊勢国における織田家の支配体制、特に信長の次男・信雄や弟・信包の立場にも大きな影響を与えたと考えられ、伊勢国内のパワーバランスも流動化したであろう。

2. 小牧・長久手の戦いへの参陣と羽柴(豊臣)秀吉への帰属

本能寺の変後、織田家臣団の中で急速に台頭したのが羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)であった。秀吉は山崎の戦いで明智光秀を討ち、信長の後継者としての地位を固めようと動いた。この秀吉と、信長の次男・織田信雄および徳川家康の連合軍との間で繰り広げられたのが、天正12年(1584年)の小牧・長久手の戦いである。

この重要な戦いにおいて、雲林院祐基は羽柴秀吉方に属して参戦したことが記録されている 1 。『勢州軍記』によれば、祐基は信長の死後、一時伊勢国に戻っていたとされるが 2 、その後、天下の覇権を争うこの戦役で秀吉の陣営に加わったのである。この選択は、祐基が織田体制崩壊後の新たな中央権力者として秀吉の将来性を見抜き、その傘下に入ることで自家の存続と安定を図ろうとした、当時の政治情勢を見極めた上での判断であったと考えられる。小牧・長久手の戦いは、秀吉が信長の実質的な後継者としての地位を確立する上で極めて重要な意味を持った戦いであり、この戦いで秀吉方についたことは、祐基にとって豊臣政権下での活動の道を開く上で決定的な一歩となった。

第四章:家族

戦国武将にとって、家族、特に婚姻を通じた姻戚関係は、自家の勢力拡大や安定化を図る上で極めて重要な要素であった。雲林院祐基もまた、子女の婚姻を通じて、当時の有力者との結びつきを深めている。

1. 妻と子女の概要

雲林院祐基の妻に関する具体的な情報は、現存する史料からは確認されていない。しかし、彼には少なくとも一男一女がいたことが記録されている。息子は兵部少輔(ひょうぶのしょうゆう)と称し、名は祐光(すけみつ)とも伝えられている 1 。娘は、前述の通り、織田信長の側近である矢部家定に嫁いだ 1 。

2. 息子・兵部少輔(祐光)について

祐基の息子である兵部少輔(祐光)は、織田家の宿老として名高い滝川一益(たきがわ かずます)の婿となった 1 。すなわち、滝川一益の娘が兵部少輔祐光の妻である 20 。滝川一益は、伊勢長島一向一揆の鎮圧や武田氏滅亡後の甲州征伐などで軍功を挙げ、一時は関東管領に任じられるなど、織田政権下で大きな力を持った武将であった 20 。この縁組は、雲林院家にとって、当時隆盛を誇った滝川家との強力なパイプを築くことを意味した。

しかし、本能寺の変後、滝川一益の運命は暗転する。神流川の戦いで北条氏に大敗し、さらに小牧・長久手の戦いでは羽柴秀吉に敗れて失脚、所領を没収された 20 。岳父である一益のこのような盛衰は、兵部少輔祐光の立場にも大きな影響を与えたと考えられる。『勢州軍記』によれば、兵部少輔祐光は、おそらくこの混乱期に諸国を流浪した後、最終的には豊臣秀吉に召し抱えられたと伝えられている 1 。父・祐基と同様に、激動の時代を生き抜き、新たな主君のもとで活路を見出したことがうかがえる。この豊臣秀吉への仕官には、父・祐基が既に秀吉に属していたこと、あるいは義理の叔父(父の娘婿)にあたる矢部家定(彼も秀吉に仕えた)の助力、そして祐光自身の何らかの能力が影響した可能性が考えられる。

3. 娘と矢部家定

雲林院祐基の娘は、織田信長の側近である矢部善七郎家定の妻となった 1 。この婚姻関係が、祐基の生涯において極めて重要な役割を果たしたことは、第二章で詳述した通りである。信長の弟・織田信包によって居城を追われた祐基が、信長の直臣として再起できたのは、ひとえに娘婿である矢部家定の信長への取り成しによるものであった 1 。

矢部家定は本能寺の変後、羽柴秀吉に仕え、小牧・長久手の戦いにも秀吉方として参陣している 19 。祐基自身も同戦役で秀吉に属しており、この主君の共通性が、祐基と家定、ひいては雲林院家と矢部家の良好な関係を豊臣政権下でも維持させ、祐基やその息子・祐光が活動する上での基盤となった可能性も考えられる。

雲林院家は、息子・娘の婚姻を通じて、当時の有力武将である滝川一益や、信長・秀吉政権で重用された矢部家定と縁戚関係を結ぶことで、家の安泰と発展を図った。これは、自らの武力や領地規模だけでは生き残りが困難な中小規模の武家にとって、極めて現実的かつ効果的な生存戦略であったと言える。

図1:雲林院祐基 家族関係図

Mermaidによる家系図

この関係図は、雲林院祐基を中心とした家族関係、特に婚姻による姻戚関係を視覚的に示したものである。息子・祐光と娘の婚姻相手が、当時の織田・豊臣政権における重要な人物であったことが一目で理解でき、雲林院家の戦略性を浮き彫りにする。

第五章:雲林院祐基に関する史料とその評価

雲林院祐基の生涯を再構築する上で、いくつかの重要な歴史史料が存在する。これらの史料の特性と限界を認識し、批判的に検討することが、より確度の高い歴史像に迫るためには不可欠である。

1. 『信長公記』における記述の検討

『信長公記(しんちょうこうき)』は、織田信長の家臣であった太田牛一(おおた ぎゅういち)によって記された、信長の生涯と事績に関する記録であり、戦国時代史研究における最も信頼性の高い一次史料の一つと評価されている 21 。

この『信長公記』において、雲林院祐基は、天正10年(1582年)5月に信長が上洛した際、安土城の二ノ丸を守備する番衆の一人として「雲林院出羽守」という名で記載されている 1 。この記述は、祐基が織田信長の直臣として、政権の中枢である安土城で実際に勤務していたという動かぬ証拠であり、彼のキャリアを考察する上で極めて重要な一点である。一地方の国人領主であった祐基が、信長政権の中枢において、その名が公式な記録に留められる存在であったことの意義は大きい。

2. 『勢州軍記』における記述の検討

『勢州軍記(せいしゅうぐんき)』は、伊勢国における戦国時代の動乱、特に北畠氏や長野工藤氏といった在地勢力の興亡を詳述した軍記物である。

雲林院祐基に関しては、この『勢州軍記』が最も多くの情報を提供している。具体的には、長野工藤氏の一族としての出自、織田信長の伊勢侵攻とそれに伴う長野氏の動向、信長の弟・織田信包との対立とそれによる雲林院城からの追放、婿である矢部家定の仲介による信長直臣への道、本能寺の変後の伊勢への一時帰還、小牧・長久手の戦いにおける羽柴秀吉への所属、そして子である兵部少輔(祐光)の滝川一益への婿入りと、その後の豊臣秀吉への仕官など、祐基の生涯にわたる多岐な情報が記されている 1 。

軍記物であるため、その記述には文学的な脚色や誇張が含まれる可能性は常に考慮しなければならない。しかし、『勢州軍記』は伊勢国の地域史研究においては重要な史料と位置づけられており、合戦から半世紀以上が経過しているとはいえ、当時の出来事を記憶している者からの聞き取りなども含まれている可能性が指摘され、その史料的価値はある程度認められている 21 。『信長公記』の記述や矢部家定の存在など、他の史料と整合する部分も多く見られることから、祐基のローカルな活動や家族関係に関する情報を補完する上で不可欠な史料と言える。この史料がなければ、祐基の人物像は非常に断片的なものに留まっていただろう。

3. その他関連史料と、人物像に関する考察

雲林院氏という姓を持つ人物や事物に関しては、いくつかの異なる情報源が存在するが、これらと雲林院祐基とを混同しないよう注意が必要である。例えば、京都に存在した寺院としての雲林院は、祐基の氏の由来となった可能性はあるものの、直接的な支配関係などを示すものではない 8 。

また、同時代には雲林院松軒(光秀)という剣豪や、その子とされる雲林院弥四郎光成といった人物も知られている 6 。松軒は塚原卜伝の弟子で、織田信孝の兵法指南役を務めたとも、祐基と同じく出羽守を称したともされるため、特に混同されやすい 6 。しかし、これらの人物と雲林院祐基との間に直接的な系譜関係や事績の関連性を示す確かな史料は乏しく、明確に区別して考察する必要がある。

雲林院祐基の通称としては、慶次郎(けいじろう)や慶四郎(けいしろう)が挙げられている 1 。また、史料によっては「雲林院大夫(うじい だゆう)」や「祐尊(すけたか、ゆうそん)」といった呼称も祐基と同一人物である可能性が示唆されている 1 。特に「祐尊」は、雲林院氏の始祖とされる雲林院祐高の別名ともされているため 6 、これらの呼称の整理と祐基との正確な関連性の特定は、今後の研究における課題となりうる。史料間の錯綜か、あるいは実際に複数の名乗りが存在したのか、慎重な検討が求められる。

結論:戦国武将・雲林院祐基の生涯とその意義

雲林院祐基の生涯を総括すると、伊勢の有力国人である長野工藤氏の支流・雲林院氏に生まれ、織田信長の伊勢侵攻という歴史の大きな転換点を機に、その名が記録に現れるようになる。当初は信長の弟・織田信包に臣従するも、やがて対立し、居城を追われるという危機に直面した。しかし、娘婿であった信長の側近・矢部家定の力添えによって信長の直臣となり、安土城の番衆を務めるまでにその立場を回復させた。

本能寺の変という未曾有の動乱の後には、羽柴秀吉に属し、小牧・長久手の戦いに参陣するなど、新たな時代の覇者を見極め、その麾下に加わることで家の存続を図った。また、息子・兵部少輔祐光を当時の有力武将・滝川一益に婿入りさせ、その祐光も後に豊臣秀吉に仕えるなど、戦略的な婚姻政策を通じて一族の安泰と発展を目指した。

雲林院祐基は、歴史の教科書に名を連ねるような著名な大名ではない。しかし、彼の生涯は、中央の巨大な権力と地方の在地勢力との複雑な関係性、そしてその狭間で個々の武将がいかに戦略的に立ち回り、家名を保ち、激動の時代を生き抜こうとしたかを示す好個の事例と言える。彼の行動は、単なる武勇や知略だけでなく、時流を読む洞察力、危機管理能力、そして何よりも人脈形成の重要性が、戦国武将の盛衰を左右したことを如実に物語っている。彼は、度重なる主家の変動や自身の危機的状況を巧みに乗り越え、最終的には豊臣政権下まで雲林院家という「家」を繋いだ「サバイバー(生存者)」であったと評価できよう。彼の選択と行動がなければ、雲林院氏は歴史の早い段階でその名を失っていた可能性も否定できない。

今後の研究課題としては、雲林院祐基の正確な生没年や妻に関する情報、追放後の具体的な知行高など、未だ解明されていない点の究明が挙げられる。また、『勢州軍記』以外の一次史料、例えば書状や他の家中の記録などから、祐基に関する新たな記述が発見されることも期待される。大名中心の歴史観では見過ごされがちな、祐基のような地方武将の生涯を丹念に追うことは、戦国という時代の多様な側面や、そこに生きた個人の選択の重みを明らかにする上で、依然として大きな意義を持つと言えるだろう。

引用文献

- 雲林院祐基 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E9%99%A2%E7%A5%90%E5%9F%BA

- 雲林院城(津市芸濃町雲林院城山)(林光寺背後) https://kunioyagi.sakura.ne.jp/ryokou/000-siro/setumei/24-mie/ujii-jou.pdf

- 伊勢の豪族・工藤長野 - 三重ふるさと新聞 | 三重県 津市 http://furusato-shinbun.jp/2013/01/31-114.html

- 織田信長の伊勢侵攻(伊勢平定戦) | 城めぐりん https://ameblo.jp/hiibon33/entry-11207446306.html

- 長野工藤氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%B7%A5%E8%97%A4%E6%B0%8F

- 雲林院城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.ujii.htm

- 系図纂要|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=913

- 雲林院|【京都市公式】京都観光Navi https://ja.kyoto.travel/tourism/single02.php?category_id=9&tourism_id=2247

- 雲林院 http://www.kanze.com/yoshimasa/nonotayori/unrinin.htm

- 長野藤定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E8%97%A4%E5%AE%9A

- 長野稙藤 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E7%A8%99%E8%97%A4

- 【C-ME031】雲林院城跡 https://www.his-trip.info/siseki/entry1034.html

- 伊勢國 雲林院城 (三重県津市) https://oshiromeguri.web.fc2.com/ise-kuni/ujii/ujii.html

- 「賢吉は行く」長野氏城跡 - 白山道しるべの会 ニュース https://hakusan0guide0blog.localinfo.jp/posts/33507830/

- 長野城 (伊勢国) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E9%87%8E%E5%9F%8E_(%E4%BC%8A%E5%8B%A2%E5%9B%BD)

- F051 工藤祐長 - 系図コネクション https://www.his-trip.info/keizu/F051.html

- 織田信包(おだ のぶかね) 拙者の履歴書 Vol.357~信長の影に生きた名代官 - note https://note.com/digitaljokers/n/nde488585c002

- 矢部家定 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%A2%E9%83%A8%E5%AE%B6%E5%AE%9A

- 矢部家定 - 信長の野望新生 戦記 https://shinsei.eich516.com/?p=1092

- 滝川一益 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BB%9D%E5%B7%9D%E4%B8%80%E7%9B%8A

- 大河内城の戦いと城跡 | いいなん.net http://iinan.net/id/id/id-5/

- 雲林院弥四郎とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E9%99%A2%E5%BC%A5%E5%9B%9B%E9%83%8E

- 雲林院弥四郎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E9%99%A2%E5%BC%A5%E5%9B%9B%E9%83%8E

- 武蔵最後の決闘相手-伊勢の剣豪 雲林院光成 - 三重の文化 https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/rekishi/kenshi/asp/hakken/detail.asp?record=208