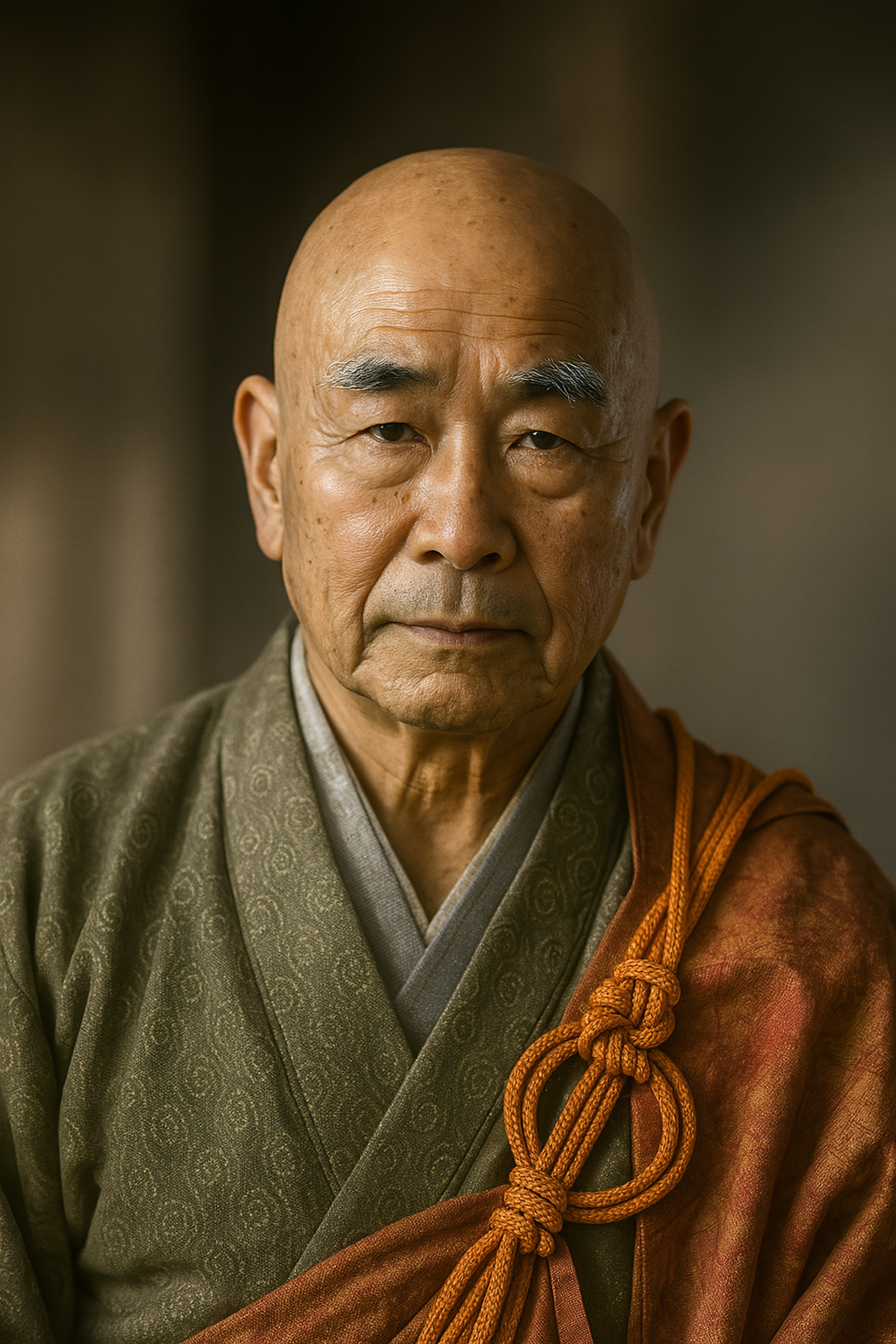

願証寺証恵

願証寺証恵は長島一向一揆の指導者とされるが信長との戦い前に死去。息子証意と孫顕忍が抵抗するも長島は壊滅。血脈は顕恵により再興された。

願証寺証恵の実像と長島一向一揆 ― 混同された記憶と東海の一大宗教要塞の興亡

序章:願証寺証恵をめぐる通説と真実

戦国時代の伊勢長島にその名を刻む願証寺証恵(しょうえ)。一般に流布する彼の人物像は、極めて英雄的かつ悲劇的である。すなわち、本願寺門主・蓮如の孫として伊勢長島願証寺の住職を務め、強大な門徒勢力を率いて織田信長の討伐軍に激しく抵抗するも、信長の苛烈な焦土化作戦の前に敗北し、木曽川の濁流にその身を投じて果てた、という物語である。このイメージは、後世の創作物や一部のゲームコンテンツなどを通じて広く浸透している 1 。

しかし、史料を丹念に紐解くと、この通説は歴史の真実と大きな隔たりがあることが明らかになる。最も決定的な事実は、証恵の没年が永禄7年1月1日(1564年2月13日)であることだ 2 。これは、織田信長によって長島が壊滅的な打撃を受け、一向一揆が終焉を迎える天正2年(1574年)よりも実に10年も前の出来事である 3 。証恵は、信長との全面戦争が本格化する前に、その生涯を終えていたのである。

この「10年の空白」は、我々に根源的な問いを投げかける。では、実際に信長と死闘を繰り広げた長島一向一揆の指導者は誰だったのか。そして、なぜ本来の指導者ではなく、証恵がその悲劇の主人公として後世に記憶されることになったのか。この問いの探求は、単なる歴史上の事実誤認を訂正する作業に留まらない。それは、ある歴史的事件が人々の記憶の中でいかにして形成され、変容し、時には一人の人物像に集約されて「物語」として語り継がれていくのか、そのメカニズムを解き明かす試みでもある。

本報告書は、この混同された記憶を解きほぐし、願証寺証恵、そしてその跡を継いだ息子・証意(しょうい)、孫・顕忍(けんにん)という三代の生涯を丹念に追うことで、長島という特異な場所で繰り広げられた壮絶な歴史の真実に迫るものである。

第一章:権威の確立 ― 証恵の時代(1516-1564)と願証寺の隆盛

長島一向一揆の悲劇から遡ること数十年、証恵が生きた時代は、願証寺がその権威を確立し、東海地方における本願寺教団の一大拠点として隆盛を極めた安定期であった。

1-1. 願証寺の黎明期:蓮如の血脈と東海への布石

伊勢長島に願証寺が創建された経緯には複数の説が伝わっている。一つは、浄土真宗中興の祖である本願寺8世蓮如の六男・蓮淳(れんじゅん)が、明応10年(1501年)頃に香取庄中郷杉江の地に創建したというものである 4 。もう一つは、それより遥か以前の文永元年(1264年)に法泉寺を開いた信祐が建立し、後に本願寺3世覚如から「願証寺」の寺号を与えられたという説である 5 。

いずれの説が正しいにせよ、願証寺が東海地方における本願寺教団の重要拠点へと飛躍する決定的な契機は、蓮如の血を引く蓮淳の入寺にあった。伝承によれば、蓮淳は先住の堯恵(ぎょうえ)に子が無かったため、養子として迎えられたとされる 5 。蓮淳は本願寺9世実如、10世証如に近侍し、特に証如にとっては外祖父にあたるという極めて近い関係にあった 5 。この本願寺宗主家との強固な血縁的パイプこそが、願証寺に特別な地位と権威をもたらす源泉となったのである。

1-2. 証恵の生涯と統治:安定と発展の時代

願証寺証恵は、永正13年(1516年)、願証寺2世住職・実恵(じつえ)の子として生を受けた 2 。母は勝恵の娘・藤向、妻は実淳の娘・如栄と、本願寺一門内での婚姻を重ねることで、その血縁的結束はさらに強固なものとなっていた 2 。

天文5年(1536年)、父・実恵が没すると、証恵は祖父・蓮淳の後見のもと、願証寺3世住職の座を継承した 3 。同年、従兄弟にあたる本願寺10世証如は、証恵に対して父の代から続く伊勢・尾張・美濃三ヶ国の寺院・門徒を支配する広域な権限を正式に保証した 3 。これは、願証寺が単なる一寺院ではなく、本願寺教団の東海方面における方面司令部とも言うべき役割を公的に担っていたことを示している。

証恵はその後も、証如の諱から一字を拝領して「教幸」と名乗ったり 3 、9世実如の絵像や本尊を下付されるなど 3 、本願寺宗主との密接な関係を背景に、その権威を盤石なものとしていった。彼の治世は、武力による抵抗ではなく、本願寺という巨大な宗教組織の権威構造の中で自らの地位を確立し、それを地方に浸透させることに主眼が置かれていた。彼は既存秩序への挑戦者ではなく、秩序の受益者であり、その末端を担う統治者であった。この「権威の確立者」としての姿が、後に息子たちが繰り広げる「抵抗」の物語の土台を築いたのである。

1-3. 「院家」昇格:願証寺の絶頂期

証恵の治世における願証寺の権威が頂点に達したことを象徴する出来事が、永禄3年(1560年)の「院家(いんげ)」昇格である。この年、本願寺11世顕如が朝廷から准門跡に補任されたことに伴い、願証寺は河内顕証寺、播磨本徳寺といった有力寺院と共に、数多ある本願寺一門衆の中でもいち早く院家の格式を勅許された 3 。これは、本願寺教団内において願証寺が最高の寺格を得たことを意味し、証恵の統治が願証寺の黄金期であったことを物語っている。

しかし、この栄華は長くは続かなかった。永禄7年(1564年)1月1日、証恵は49歳でその生涯を閉じる 2 。彼の死は、願証寺にとって一つの時代の終わりであり、来るべき激動の時代の幕開けを告げるものであった。

願証寺主要人物系図

|

関係 |

人物名 |

備考 |

|

本願寺8世 |

蓮如 |

- |

|

└ 六男 |

蓮淳 |

願証寺開基 |

|

└ 次男 |

実恵 |

願証寺2世 |

|

└ 長男 |

証恵 |

願証寺3世 。妻は如栄(実淳の娘) |

|

└ 長男 |

証意 |

願証寺4世 。妻は菊姫(武田勝頼妹、伝承) |

|

├ 長男 |

顕忍 |

願証寺5世 |

|

└ 次男 |

顕恵 |

願証寺6世 (再興) |

|

└ 次男 |

証栄 |

平尾真徳寺へ移る |

この系図は、証恵とその一族が本願寺宗家と極めて近い血縁関係にあったことを明確に示している。これが彼の権威の源泉であり、願証寺が単なる地方寺院ではなく、教団の中枢に連なる特別な存在であったことの証明となる。

第二章:抵抗への序曲 ― 長島一向一揆の勃発

証恵の死後、願証寺とそれを取り巻く環境は激変する。織田信長の急速な台頭は、本願寺教団全体の存立を揺るがし、長島を否応なく戦国の争乱の渦中へと巻き込んでいった。

2-1. 「仏敵」信長の台頭と本願寺の危機

永禄10年(1567年)、織田信長は稲葉山城を攻略し、美濃国を平定する。この時、城を追われた斎藤龍興が逃げ込んだ先が、伊勢長島であった 6 。この瞬間から、長島は信長にとって自らの支配に服さない敵対勢力が潜む「聖域(アジール)」として、強く意識されることとなる。

その後上洛を果たした信長は、大坂の石山本願寺に対して巨額の矢銭(軍資金)を要求し、さらには寺地の明け渡しを迫るなど、その圧力を日に日に強めていった 12 。これに対し、本願寺11世法主・顕如は、信長を「仏法のかたき」と断じ、元亀元年(1570年)、ついに全国の門徒に向けて信長打倒の檄文を発した 12 。11年にわたる石山合戦の火蓋が、ここに切って落とされたのである。

2-2. 要塞としての長島:輪中と門徒共同体

長島が反信長闘争の巨大な拠点となり得た背景には、その特異な地理的条件と社会構造があった。この地は、木曽川、揖斐川、長良川という木曽三川の河口に広がる輪中地帯であり、無数の河川や中州が天然の堀となって敵の侵攻を阻む、まさに天然の要害であった 4 。大軍を擁していても、その利を活かすことが極めて困難な地形が、織田軍を最後まで苦しめる最大の要因となった。

さらに、この地には願証寺を中心に数十の寺院や道場が網の目のように存在し、伊勢・尾張・美濃の三国から集った門徒の数は約10万人に達し、その勢力は10万石規模にも及んだとされている 6 。彼らは単なる信者の集まりではなく、強固な信仰で結ばれた自治共同体を形成していた。中には服部友貞のような在地領主も門徒勢力と一体化し、信長の支配を公然と拒んでいた 4 。

2-3. 元亀元年の蜂起:戦端は開かれた

元亀元年(1570年)9月、顕如の檄文が長島にもたらされると、門徒たちは一斉に蜂起した 6 。この蜂起を直接的に煽動し、指導したのが、父・証恵の跡を継いだ4世住職の証意であった 3 。

同年11月、証意に率いられた一揆勢は、本願寺から派遣された指揮官・下間頼旦(しもつま らいたん)らと合流。数万の軍勢で信長の弟・織田信興が守る尾張の古木江城を攻め立て、これを陥落させ信興を自害に追い込んだ 14 。この勝利は、一揆勢の士気を大いに高めると同時に、織田家と長島門徒との全面戦争を不可避なものとした。長島一向一揆は、単なる宗教的情熱の発露として始まったのではない。それは、本願寺教団全体の反信長方針、信長にとって許しがたい政治的・軍事的脅威の存在、門徒たちの強固な自治意識、そして防衛に絶対的に有利な地形という、複数の要因が重なり合って生じた必然的な衝突であった。

長島一向一揆 主要関連年表

|

西暦(和暦) |

織田・本願寺の動向 |

願証寺(証意・顕忍)の動向 |

関連する戦い・出来事 |

|

1564(永禄7) |

- |

証恵死去 。息子・ 証意 が4世住職継承。 |

- |

|

1567(永禄10) |

信長、美濃平定。 |

- |

斎藤龍興、長島へ逃亡。 |

|

1570(元亀元) |

顕如、反信長の檄文を発す(石山合戦開始)。 |

証意 、檄文に応じ門徒を扇動し蜂起。 |

11月、古木江城を攻略、織田信興自害。 |

|

1571(元亀2) |

5月、信長、 第一次長島侵攻 を開始。 |

証意 、一揆を指揮し織田軍を撃退。6月、 証意急逝(暗殺説あり) 。11歳の 顕忍 が5世継承。 |

氏家卜全ら戦死。 |

|

1573(天正元) |

8月、浅井・朝倉を滅亡させる。9月、 第二次長島侵攻 。 |

顕忍 を擁し、下間頼旦らが指揮。織田軍の猛攻に耐えるが周辺拠点を失う。 |

林通政ら戦死。 |

|

1574(天正2) |

7月、信長、 第三次長島侵攻 を開始。水軍で海上封鎖。 |

兵糧攻めにより困窮。9月、降伏を申し出るも騙し討ちに遭う。 顕忍自刃 。 |

長島城陥落。門徒2万人が虐殺される。 |

|

1574以降 |

- |

顕忍の弟・ 顕恵 (2歳)が家臣に救出され大坂本願寺へ。 |

- |

|

1584頃 |

豊臣秀吉の時代。 |

顕恵 、蒲生氏郷の庇護のもと近江日野に願証寺を再興。 |

- |

この年表は、物語の骨格を明確に示している。特に、証意の死が一揆の転換点であったこと、そして指導者が証意から幼い顕忍と外部の指揮官である下間頼旦へと交代した流れは、その後の悲劇を理解する上で極めて重要である。

第三章:抵抗の象徴 ― 願証寺証意の戦いと謎の死(1564-1571)

父・証恵が築いた権威と秩序を継承した証意であったが、時代は彼に全く異なる役割を求めた。彼は、信長という巨大な権力に立ち向かう、抵抗の象徴となったのである。

3-1. 抵抗の指導者・証意

証意は天文6年(1537年)に生まれた 17 。諱は佐玄(さげん)という 17 。父の死後、永禄7年(1564年)に28歳で願証寺4世住職となり、その2年後の永禄9年(1566年)には上洛して法主・顕如から院家の相続を正式に認められている 17 。父の権威を継承しつつも、彼の目は時代の激しい動きに向けられていた。

元亀元年(1570年)、顕如の檄文が発せられると、証意はそれに最も早く、そして激しく呼応した指導者の一人であった。彼は本願寺の坊官・下間頼成と連署で檄文を各地に飛ばし、伊勢・尾張・美濃の門徒や在地領主を扇動した 17 。彼のこの果断な行動は、長島を単なる宗教拠点から、反信長包囲網の東方における一大軍事拠点へと変貌させたのである。

3-2. 第一次長島侵攻と証意の勝利

証意の動きに対し、信長は迅速に反応した。元亀2年(1571年)5月、信長は5万ともいわれる大軍を率いて、長島一揆の鎮圧に乗り出した 6 。これが第一次長島侵攻である。

これに対し、証意は本願寺から派遣された下間頼旦らと共に一揆勢の指揮を執った。彼は、複雑な輪中という地形を熟知した在地指導者として、その利を最大限に活用した戦術を展開した。大軍の動きを封じる狭隘な道に伏兵を配置し、鉄砲や弓矢による一斉射撃で織田軍に大打撃を与えたのである 18 。

この戦いで織田軍は、殿(しんがり)を務めた部隊が壊滅的な被害を受けた。猛将・柴田勝家が負傷し、美濃三人衆の一人であった氏家卜全が戦死するという、信長にとって屈辱的な大敗を喫した 5 。この勝利は証意の名声を高め、一揆勢に「信長に勝てる」という大きな自信を与えた。

3-3. 謎に満ちた最期

しかし、この輝かしい勝利のわずか4ヶ月後、元亀2年6月6日、証意は35歳の若さで突如この世を去る 17 。このあまりに唐突な死は、長島一向一揆の運命を大きく左右する転換点となった。

その死因については、多くの史料が「急逝」と記すのみで、詳細は不明である。しかし、一部の資料には「織田側により暗殺された」という記述も見られる 5 。『信長公記』のような一次史料に近い記録にはその死因についての直接的な言及はないものの 6 、その可能性は否定できない。長島攻略に二度も手こずり、その指導者である証意に強い恨みを抱いていた信長が、武力だけでなく調略を用いて彼を排除しようと動いたとしても不思議ではない。

真相が病死であれ暗殺であれ、一揆勢にとって最も有能で、地の利を熟知したカリスマ的指導者を失ったことの打撃は計り知れないものであった。彼の死は、一揆の性格を「自律的で戦略的な抵抗」から、より受動的で防衛的な「殉教的籠城」へと変質させるきっかけとなった。軍事的な勝利への希望を支えていた指導者の喪失は、その後の戦いを信仰のための殉教へと、より精神的なものに傾斜させていったと考えられる。

3-4. 伝承:武田勝頼の妹・菊姫との婚姻

証意の人物像を彩る伝承として、彼の妻が甲斐の武田勝頼の妹・菊姫であったというものがある。そして、彼女もまた長島落城の際に命を落としたと伝えられている 7 。

しかし、この婚姻伝承には明確な史料的裏付けが乏しく 25 、その信憑性は極めて低いと言わざるを得ない。反信長勢力の二大巨頭である武田家と本願寺を結びつけ、物語をより劇的にするための後世の創作である可能性が高い。だが、このような伝承が生まれること自体が、長島一向一揆が単独の反乱ではなく、武田家や浅井・朝倉家などと連携する、広域な反信長連合の一翼を担っていたという歴史的文脈を色濃く反映している。

第四章:幼き指導者と長島の終焉(1571-1574)

指導者・証意の死は、長島一向一揆を新たな、そしてより過酷な局面へと導いた。11歳の幼き住職を戴き、一揆勢は信長の執拗かつ苛烈な攻撃に晒されることとなる。

4-1. 11歳の指導者・顕忍と新たな指揮体制

証意の急逝を受け、その嫡男である顕忍(佐尭)が、わずか11歳で願証寺5世住職を継承した 5 。当然ながら、彼に軍事的な指揮能力はなく、一揆の実質的な指揮は、石山本願寺から派遣された百戦錬磨の坊官・下間頼旦が執ることになった 6 。また、この頃の一揆勢には、美濃を追われた斎藤龍興や長井道利といった浪人武将たちも加わっており、その内実は多様な勢力の寄り合い所帯となっていた 6 。在地に根ざした証意のリーダーシップが失われ、本願寺中央の意向を強く反映した外部の指揮官へと指導体制が移行したことは、一揆の戦い方に微妙な変化をもたらしたと考えられる。

4-2. 信長の執念:第二次・第三次侵攻

一度の敗北で諦める信長ではなかった。彼は長島攻略への執念を燃やし続けた。

第二次長島侵攻(天正元年/1573年): この年、宿敵であった浅井・朝倉を滅ぼした信長は、満を持して再び長島へ大軍を差し向けた。前回の失敗を教訓に、今回は長島本体を直接攻めるのではなく、まず周辺に点在する一揆方の城砦を一つずつ確実に攻略し、包囲網を狭めていく作戦をとった 15 。この攻撃で一揆勢は大きな打撃を受けたが、信長軍が撤退する際にはまたもや激しい追撃を敢行し、殿軍を務めた林通政を討ち取るなど、その抵抗力はいまだ健在であった 5 。

第三次長島侵攻(天正二年/1574年): 二度にわたる苦戦の末、信長は長島攻略の鍵が兵站と制海権にあると見抜いた。彼は総力戦を決意し、陸路からの大軍に加えて、志摩の九鬼嘉隆率いる水軍を動員した 15 。鉄甲船を含む大船団は伊勢湾を完全に封鎖し、長島を陸と海の両面から孤立させた。これは、長島が桑名方面からの海路を通じて兵糧や武器、人員の補給を受けていたことを見抜いた上での、その生命線を断つための決定的な作戦であった 6 。

4-3. 長島殲滅戦:『信長公記』が描く地獄

信長は8万ともいわれる空前の大軍で長島を取り囲み、諸城を個別に分断して兵糧攻めを開始した 15 。8月から9月にかけて、大鳥居城、篠橋城などが次々と陥落。追い詰められた門徒たちは、長島城、中江城、屋長島城の三拠点に集結したが、補給を断たれた城内では飢餓が蔓延し、地獄の様相を呈していた 28 。

天正2年9月29日、ついに長島城の門徒は力尽き、降伏を申し出て船での退去を始めた。しかし、信長はこれを許さなかった。『信長公記』によれば、信長は退去する無抵抗の門徒たちに鉄砲の一斉射撃を命じ、下間頼旦や顕忍を含む多くの人々を殺害したという 6 。

この「騙し討ち」に激高した一部の門徒は、裸で刀を抜き、捨て身の反撃を敢行。織田軍の手薄な部隊に切り込み、信長の兄・織田信広や弟・秀成らが討ち取られるという激しい白兵戦が展開された 6 。

この予期せぬ損害に、信長の怒りは頂点に達した。彼は残る屋長島・中江の二城に立てこもる門徒たちを、幾重にも連なる柵で完全に包囲すると、四方から一斉に火を放った。逃げ場を失った城中の男女約2万人が、阿鼻叫喚の中で焼き殺されたと『信長公記』は記録している 6 。この長島の悲劇は、信長の合理性と非情さが、宗教的熱情と地理的要害に出会ったときに生み出された、戦国時代における「殲滅戦」の極致であった。

4-4. 願証寺一族の最期

この地獄絵図の中で、願証寺の血を引く者たちの多くが命を落とした。5世住職・顕忍は、長島城陥落の際に自刃して果てたとされる 5 。その若き生涯は、わずか14歳で閉じられた。また、証恵の弟である証栄や、庶子の顕栄らも、この一連の戦いで戦死したと伝えられている 7 。

第五章:血脈の行方 ― 願証寺の再興と分立

長島の地で願証寺の血脈は絶えたかに見えた。しかし、奇跡的にその血は受け継がれ、新たな時代の中で再興の道を歩むことになる。

5-1. 奇跡の生還者、顕恵

長島が焦土と化す中、顕忍の弟で、当時わずか2歳であった顕恵(けんね)が、混乱の中で川から救出された 5 。忠義に厚い家臣の手によって、彼は大坂の石山本願寺へと送り届けられた。法主・顕如は、この幼子を願証寺の正統な後継者として認め、その命脈を保護した 5 。滅びたはずの願証寺の血を未来へ繋ぐ、唯一の希望であった。

5-2. 蒲生氏郷による保護と近江日野での再興

顕恵のその後の運命には、意外な人物が関わることになる。長島一向一揆の鎮圧にも参加した織田家の武将、蒲生氏郷である。伝承によれば、氏郷は後に顕恵を保護し、自らの本拠地である近江国日野(現在の滋賀県日野町)に一寺を与え、願証寺を再興させたとされる 5 。

天正12年(1584年)、氏郷が伊勢松阪へ移封されると、願証寺もそれに伴って松阪へと移転した 31 。なぜ、かつての敵将であった氏郷が、一揆指導者の血筋を保護したのか。この行動の背景には、本能寺の変(1582年)以降の政治状況の変化がある。信長の死によって本願寺はもはや最大の脅威ではなくなり、新たな支配者たちは各地の宗教勢力との関係を再構築する必要に迫られていた。

キリシタン大名として知られる氏郷だが 32 、同時に領国経営に長けた現実的な武将でもあった。彼にとって、依然として多くの真宗門徒が存在する伊勢や近江において、願証寺の正統な後継者である顕恵を保護し、寺を再興させることは、旧敵対勢力である門徒たちを懐柔し、自らの支配体制に組み込むための極めて有効な手段であった。それは、信長の苛烈な「殲滅」の時代が終わり、新たな「共存と統治」の時代が始まったことを象徴する、高度な政治的判断であったと考えられる。

5-3. その後の願証寺:清洲、桑名、そして現代へ

長島壊滅後、願証寺の法灯は複数の場所で再興され、複雑な変遷を辿る。

信長没後の天正12年(1584年)から13年頃、織田信雄の許可を得て、尾張の清洲にも願証寺が再建された 5 。この寺は後に名古屋城下へ移転し、現在の本願寺名古屋別院(西別院)の基礎となっている 7 。

また、慶長年間には7世住職・准恵によって、かつての拠点であった伊勢桑名にも願証寺が復興された 5 。江戸時代には、この桑名願証寺が浄土真宗高田派へ転派するという騒動も起きたが、長島の系統は浄土真宗本願寺派に留まり、現在の三重県桑名市長島町又木にある願証寺へと繋がっている 5 。

かつて一向一揆の拠点であった杉江の願証寺故地は、明治時代に行われた木曽三川の分流工事によって、長良川の川底へと沈んでしまった 33 。

終章:歴史の記憶 ― なぜ証恵は一揆の指導者として語られたのか

本報告書は、願証寺証恵という一人の人物をめぐる通説の検証から始まった。その探求の過程で明らかになったのは、権威を確立した父・証恵、抵抗を試みた息子・証意、そして悲劇の末に滅びた孫・顕忍という、三代にわたる願証寺の壮絶な物語であった。

では、なぜこの三代の複雑な歴史は、後世の記憶の中で「証恵の物語」として混同され、集約されていったのか。その要因は複数考えられる。第一に、証恵の治世が願証寺の黄金期であり、彼こそが長島の権威を象徴する人物であったこと。第二に、三代にわたる歴史よりも、一人の英雄が寺の隆盛と滅亡を一身に背負う物語の方が、後世の人々にとって記憶しやすく、より劇的であったこと。そして第三に、苛烈な抵抗を指導した証意の存在を曖昧にし、より穏健で権威ある父・証恵にその役割を仮託することで、一揆の「悲劇性」を際立たせる効果があった可能性も指摘できる。

長島一向一揆は、単なる一地方の反乱ではない。それは、中世的な宗教的権威(本願寺)と、それを否定し乗り越えようとする近世的な統一権力(織田信長)との最終戦争であった。また、信仰によって結ばれた人々が、領土支配と結びついて形成した「宗教国家」ともいえる共同体の、壮絶な独立闘争でもあった。そして、戦国時代の暴力性と、それを克服しようとする新しい秩序形成の過程を凝縮した、日本史における画期的な事件であった。

願証寺証恵という一人の人物をめぐる記憶の変遷は、この壮大な歴史が、後世にどのように解釈され、語り継がれてきたかを示す貴重な事例である。彼の真実の姿を追う旅は、歴史そのものと向き合うことに他ならない。

引用文献

- 「本願寺・雑賀衆」の御縁鈴が登場! (2月17日まで) - 信長の野望 Online https://www.gamecity.ne.jp/nol/topics_cms/info/25917.html

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%81%B5#:~:text=%E8%A8%BC%E6%81%B5%EF%BC%88%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%81%88%E3%83%BB%E8%AD%89,%E6%B7%B3%E3%81%AE%E5%A8%98%E5%A6%82%E6%A0%84%E3%80%82

- 証恵 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%81%B5

- 新桑名市誕生10周年記念シンポジウム「戦国・織豊期@桑名」資料集(PDF:3074KB) https://www.city.kuwana.lg.jp/documents/11574/symposium10.pdf

- 願証寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A1%98%E8%A8%BC%E5%AF%BA

- 長島一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 【T-ME003】願證寺 - 系図 https://www.his-trip.info/siseki/entry2291.html

- 願 証 寺 の 成 立 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/Libraries/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%94%EF%BC%92%E5%8F%B7/%E7%9C%9F%E5%AE%97%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%94%EF%BC%92%E5%8F%B7%20008%E4%B8%AD%E9%87%8E%E5%92%8C%E4%B9%8B%E3%80%8C%E9%A1%98%E8%A8%BC%E5%AF%BA%E3%81%AE%E6%88%90%E7%AB%8B%E2%80%95%E2%80%95%E7%94%B1%E7%B7%92%E6%9B%B8%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E2%80%95%E2%80%95%E3%80%8D.pdf

- 蓮淳 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%93%AE%E6%B7%B3

- 稲葉山城の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%B2%E8%91%89%E5%B1%B1%E5%9F%8E%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 斎藤龍興~信長に徹底抗戦した男は、ほんとうに暗愚だったのか | WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/4205

- 長島一向一揆 - 桑名市 https://www.city.kuwana.lg.jp/hisyokoho/kosodatekyouiku/kidspage/nagashimaikkouikki.html

- 本願寺の歴史 | 知る|お西さん(西本願寺) https://www.hongwanji.kyoto/know/history.html

- 願証寺(がんしようじ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A1%98%E8%A8%BC%E5%AF%BA-1156980

- 長島一向一揆/古戦場|ホームメイト https://www.touken-collection-kuwana.jp/mie-gifu-kosenjo/nagashimaikkoikki-kosenjo/

- 長島一向一揆古戦場:三重県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/dtl/nagashima/

- 証意 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%84%8F

- 下間頼旦 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8B%E9%96%93%E9%A0%BC%E6%97%A6

- 証意とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%A8%BC%E6%84%8F

- 長島一向一揆- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 長島一向一揆とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- 長島一向一揆で戦死した、西美濃三人衆の氏家卜全の供養塔 - 武将愛 https://busho-heart.jp/archives/6122

- 織田家族大浩劫-長島一向一揆 - WTFM 風林火山教科文組織 https://wtfm.exblog.jp/13320432/

- 東海道の昔の話(139) https://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/bungei/aichikogan/tokaido139.htm

- 沢口観音堂の変遷 - 岩手県 https://www2.pref.iwate.jp/~hp0910/kenkyu/data/kenkyu30/no30p63.pdf

- 秀次と殺された女(ひと) - 幻冬舎ルネッサンス運営 読むCafe http://www.yomucafe.gentosha-book.com/contribution-58/

- 解説項目索引【な~の】 - 本居宣長記念館 https://www.norinagakinenkan.com/pages/199/

- 伊勢長島一向一揆:その3 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/ka/IseNagashimaIkki3.html

- 長島一揆(ナガシマイッキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E5%B3%B6%E4%B8%80%E6%8F%86-107688

- 第19話 夢幻の如く - インソムニアキル 誕生編(鷹山トシキ) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054894236974/episodes/1177354054894603933

- 願證寺について https://ganshouji.enbu-t.com/concept/

- 蒲生氏郷 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B2%E7%94%9F%E6%B0%8F%E9%83%B7

- 願証寺 - 城びと https://shirobito.jp/castle/1723

- ガンショウジ願證寺 - 桑名市 https://www.city.kuwana.lg.jp/kanko/miru/history/history007.html