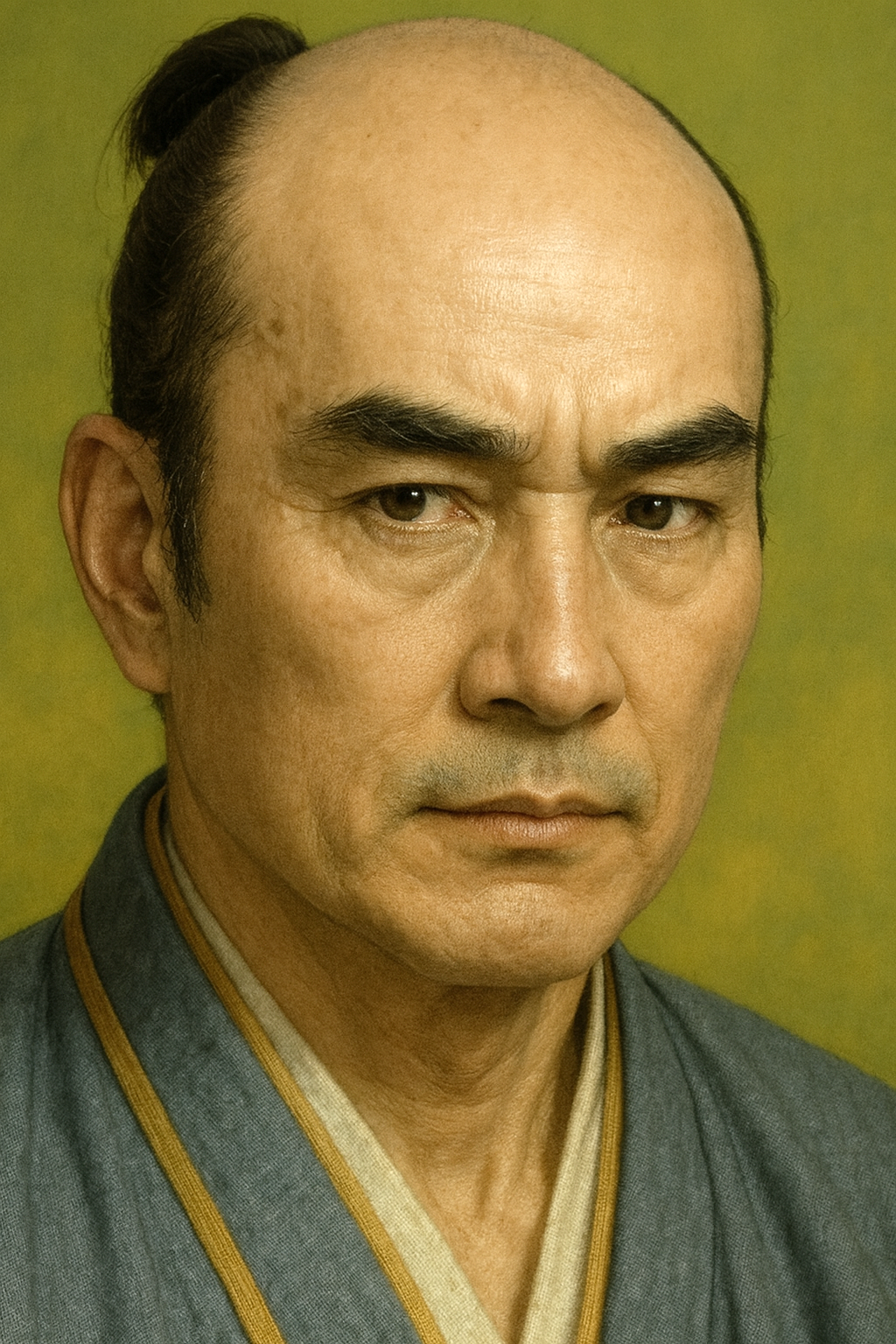

飯篠家直

飯篠家直は天真正伝香取神道流の祖。戦乱を経験し「兵法は平法なり」の思想を確立。武術を平和のための道と昇華させ、後世の武道に多大な影響を与えた。

兵法は平法なり――日本武道源流の祖、飯篠長威斎家直の全貌

序章:武聖、飯篠長威斎家直――その人物像と歴史的意義

室町時代の動乱期に生きた一人の武人、飯篠長威斎家直(いいざさ ちょういさい いえなお)。彼の名は、単なる剣豪として歴史に刻まれているわけではない。家直は、日本の武士道における精神性を再定義し、後世に連なる数多の武道流派の源流を築いた「日本兵法中興の祖」として、武道史に不滅の地位を確立している 1 。本報告書は、一般的に知られる伝承の域を超え、彼の生涯、思想、そして彼が創始した天真正伝香取神道流の多角的かつ深層的な実像を、現存する資料に基づき徹底的に解明することを目的とする。

家直を探求する上で中心的な問いとなるのは、彼がなぜ、究極とも言える殺傷能力を持つ技術体系を構築しながら、その武の目的を「平法(へいほう)」、すなわち平和の実現に置いたのか、という点である。一見して矛盾をはらむこの思想の根源に迫ることこそ、家直という人物の真髄を理解する鍵であり、本報告書の核心的テーマである。彼の生涯の軌跡と、彼が生み出した武道の体系を丹念に追うことで、この深遠な問いへの答えを探求していく。

第一章:飯篠家直の生涯――動乱の時代を生きた武人

飯篠家直の思想と武道の形成を理解するためには、彼が生きた室町時代中期という社会・政治情勢と、その中での彼の個人的な経験を分かち難く結びつけて考察する必要がある。

1.1. 生誕と出自:下総の郷士として

飯篠家直は、1387年(元中4年)、下総国香取郡飯篠村(現在の千葉県香取郡多古町飯篠)に、郷士の子として生を受けた 1 。幼少期より刀槍の扱いに天賦の才を示し、武芸に秀でていたと伝えられている 3 。

ここで注目すべきは、彼の出自が「郷士」であった点である。郷士は、中央の権力闘争の渦中にある大名や幕府の直臣とは異なり、地域に深く根を下ろした武士階級であった。この立場は、彼が後の人生において、中央の権力争いの虚しさを痛感し、より普遍的で地域に根差した武のあり方を模索する素地を形成した可能性がある。

1.2. 武人としての前半生:千葉氏への仕官と時代の奔流

長じた家直は、下総の名門である千葉氏の家臣として仕えた 1 。一部の古文書には、室町幕府の八代将軍・足利義政に仕えた時期があったことも記されている 3 。

彼が武人として活動した15世紀半ばの関東は、幕府が任命した関東管領と、鎌倉に拠点を置く鎌倉公方との間の対立が激化し、戦乱が絶えない時代であった。家直が仕えた千葉氏もまた、この「享徳の乱」として知られる大乱の奔流に否応なく巻き込まれていく 3 。この時期の家直が、武人としてどのような戦功を立て、いかなる経験を積んだかの具体的な記録は乏しいが、絶え間ない争いの中で、武力をもって事を解決しようとすることの限界と悲惨さを、身をもって体験したことは想像に難くない。

1.3. 転換点:主家の滅亡と武道への幻滅

家直の人生における最大の転機は、1455年(康正元年)に訪れる。主家である千葉氏内部で骨肉の争いが勃発し、家直が仕えた千葉宗家の当主・千葉胤直とその嫡男・胤宣が、同族の馬加康胤らによって攻め滅ぼされるという悲劇に見舞われたのである 3 。この「千葉家騒動」により、中世以来の名門であった千葉宗家は事実上、滅亡の道をたどった。

この時、家直は68歳であった 1 。人生の大半を武人として生き、忠誠を誓った主家が同族間の争いによって滅び去るという無惨な現実を目の当たりにした彼は、武士として仕官し、功名を立てる生き方に深い虚しさを感じ、その道をきっぱりと捨てた 3 。

この年齢での決断は、極めて重要な意味を持つ。彼のその後の行動は、若者が野心や栄達を求めて行う武者修行とは全く次元が異なる。それは、戦乱の世を生き抜き、武の栄光と悲惨の双方を知り尽くした老練な武人が、自らの存在意義と「武」そのものの本質を問い直すための、魂の探求の始まりであった。彼の武道探求の動機は、単なる「強さ」の追求ではなく、戦乱の世がもたらす「虚しさ」に対する根源的な 答え を見出すことにあったのである。

1.4. 晩年と大往生:求道の果てに

仕官の道を捨てた家直は、武人としての俗世から離れ、求道の道へと入る。その探求の果てに天真正伝香取神道流を創始した後、晩年は故郷である飯篠村の近くに如意山地福寺を創建したと伝えられる 1 。これは、彼の武の探求が、最終的には神仏への帰依という精神的な境地へと至ったことを示唆している。

そして1488年(長享2年)4月15日、102歳という驚異的な長寿を全うして大往生を遂げたとされる 1 。享年については68歳とする説も存在するが 4 、102歳という伝承は、彼が創始した武道が、単なる戦闘技術に留まらず、心身を健全に保つ養生の道としての側面をも含んでいたことを象徴していると言えよう。彼の墓は、修行の地である香取神宮の奥宮近くに現存し、千葉県の史跡として大切に守られている 2 。

第二章:天真正伝香取神道流の創始――神託と兵法の革新

主家の滅亡という絶望を経験した家直は、一個人の武術を、神聖な権威を背景に持つ普遍的な「道」へと昇華させるという、前人未到の事業に着手する。

2.1. 聖地への参籠:香取神宮という選択

武士としての道を捨てた家直は、下総国一之宮であり、武神として名高い経津主大神(ふつぬしのおおかみ)を祀る香取神宮へと向かった 6 。神宮の奥宮に近い梅木山不断所と呼ばれる地に庵を結び、千日間にわたる厳しい修行(参籠)を開始したのである 3 。この時、彼はすでに60歳を超えていた 10 。

家直がこの地を選んだ理由は、単に地理的な近さや隠棲の便だけではなかった。香取神宮の祭神・経津主大神は、日本神話において国譲りを成し遂げた剣の神であり、古来より武士階級から篤い信仰を集める存在であった 11 。家直は、この武の聖地において心身を清め、神前に祈りを捧げることで、自らの武の探求に神聖な意味と絶対的な権威を求めようとしたのである。それは、個人的な技の研鑽を超え、神意と一体となることを目指す求道であった。

2.2. 神からの啓示:流儀の神聖なる起源

千日間の修行が満願を迎えようとしていたある夜、一心不乱に祈りを捧げる家直の前に、経津主大神が神々しい童子の姿で現れ、一巻の神書を授けたという。これにより、家直は剣の極意に達し、天真正伝香取神道流を創始したと伝えられている 9 。

この「神託」の伝説は、単なる神秘的な逸話として片付けるべきではない。それは、家直の思想と戦略が込められた、流派の 創世神話 として理解する必要がある。当時の武術には、念流などの先行する流派が存在したが、家直はそれらを「勇が無く」不完全なものと見なしていた 4 。彼は、戦乱で汚され、いたずらに人命を奪う道具と化した「武」のあり方を根本から刷新し、新たな理想を打ち立てる必要性を痛感していた。

しかし、単に「私が新しい流派を創始した」と宣言するだけでは、それは一個人の創意工夫の域を出ず、数多ある武術の一つとして埋没してしまう。そこで家直は、自らの流派の起源を、人間の作為を超越した「武神・経津主大神からの直接の伝授」に求めた。流派名に冠された「天真正伝(てんしんしょうでん)」とは、まさにこの「天(神)より、正しく伝えられた」という神聖な起源を明確に示している 15 。これにより、天真正伝香取神道流は、他のいかなる流派も持ち得ない絶対的な「正統性」と「権威」を獲得し、個人の技から普遍的な「道」へと昇華されたのである。

2.3. 「兵法は平法なり」――思想の核心

家直が神託によって得たものは、技術の奥義だけではなかった。彼の脳裏にひらめいたとされる「兵法は平法なり! 敵に勝つ者を上とし、敵を討つ者はこれに次ぐ!!」という言葉こそ、彼の思想の核心であり、天真正伝香取神道流の魂である 3 。

これは、「武術(兵法)は、本来、平和のための法(平法)でなければならない。したがって、実際に敵と戈を交えてこれを討ち取ることよりも、戦うことなくして勝利を収めることこそが最上の道である」という思想である 3 。この思想は、一見すると矛盾をはらんでいる。なぜなら、香取神道流で教えられる技術は、甲冑の隙間を正確に突くなど、極めて実戦的かつ高い殺傷能力を持つものだからである 15 。

しかし、この逆説にこそ、家直の思想の深淵がある。68歳まで戦乱の世を生き抜いた彼は、武力の持つ破壊的な力と、その行使がもたらす悲劇を誰よりも深く理解していた。中途半端な技量しか持たない者が争いに臨めば、かえって事態を悪化させ、無用な犠牲を増やすだけである。だからこそ、まずはいかなる敵をも一撃で制圧しうる究極の武力、すなわち「兵法」を完全に掌握することが不可欠となる。そして、その絶対的な力を手にした者だけが、その力の行使を自らの意思で抑制し、争いを未然に防ぐことの真の重要性を理解できる。

つまり、家直にとって「兵法」の完成は、「平法」という究極の理想に至るための 必要不可欠なプロセス であった。人を殺傷する術(殺人剣)を極めることを通じて、初めて人を活かす道(活人剣)の境地が見えてくる。この深遠な思想は、「心の中が善であれば、武芸は人を助け世の中を平和にする。したがって自分自身を完成された人間に近づける努力をしなければならない」という門人への諭しに集約されている 1 。

第三章:天真正伝香取神道流の全伝――総合武術としての体系

家直の「兵法は平法なり」という思想は、観念論に留まらず、具体的かつ広範な技術体系として結実した。それが天真正伝香取神道流の全貌である。

3.1. 武芸十八般の源流:総合性という革新

天真正伝香取神道流が他の武術流派と一線を画す最大の特徴は、その圧倒的な「総合性」にある。その内容は、剣術(太刀術、居合術)を中核としながらも、棒術、槍術、薙刀術といった長柄武器、さらには柔術(小具足)、手裏剣術にまで及ぶ。それだけに留まらず、戦場における戦略・戦術論である軍学、城を攻め、また守るための築城術、さらには天文地理、風水、忍術といった広範な知識体系までをも含んでいる 5 。この網羅性から、後世「武芸十八般の源流」と称されるに至った 9 。

この広範なカリキュラムは、単なる技術の寄せ集めではない。それは、「平法」という流派の根本思想を具現化するための必然的な帰結であった。家直の理想である「戦わずして勝つ」ためには、一対一の剣技だけでは不十分である。戦場で遭遇しうるあらゆる局面、すなわち長柄武器との対峙、至近距離での組討、奇襲への対処、そして大規模な合戦における攻城戦や防衛戦まで、すべてに対応できる能力が求められる。築城術や軍学は、戦いを物理的に、また戦略的に回避し、あるいは優位に進めるための知恵そのものである。したがって、天真正伝香取神道流の体系は、武士が平和を維持するために必要とするあらゆる知識と技術を網羅した、 一つの巨大な教育システム として理解することができる。

表1:天真正伝香取神道流の主要伝授科目一覧

|

伝授科目分類 |

具体的な形(かた)の名称・体系 |

典拠 |

|

居合術 |

表之居合、立合抜刀術、極意之居合 |

15 |

|

太刀術(剣術) |

表之太刀、五行之太刀、極意七條之太刀 |

15 |

|

棒術 |

表之棒術、五行之棒 |

15 |

|

薙刀術 |

表之薙刀、極意七條之薙刀 |

15 |

|

槍術 |

槍術、秘伝 |

15 |

|

柔術(小具足) |

三十六ヶ条(例:通拳、枯木折、夢枕など) |

15 |

|

その他武術 |

両刀、小太刀、手裏剣術 |

15 |

|

軍学・兵法 |

築城術、軍配法、風水術、忍術、天文地理 |

5 |

3.2. 技術体系の詳細:形に込められた実戦の知恵

天真正伝香取神道流の技術は、その一つひとつが戦国の実戦を色濃く反映している。

- 技術的特徴 :

- 多くの形が、実際に甲冑を着用した状態での戦闘を想定して構成されている 15 。

- 斬撃や突きは、甲冑で防護されていない弱点、すなわち首、脇の下、小手の内側、胴と腰の隙間などを正確に狙うよう工夫されている 15 。

- 一つの形が非常に長く、打太刀(うけだち)と仕太刀(したち)が何度も技を応酬する独特の構成を持つ 15 。これは、厳しい稽古を通じて強靭な体力を養うと同時に、形の意味を深く理解しない者が容易に技を盗むことを防ぐための工夫であったとも言われる 17 。

- 稽古の際には、「ヤー、トー」という独特の掛け声が発せられることでも知られている 15 。

これらの特徴は、香取神道流が単なる様式美を追求したものではなく、いかなる状況下でも確実に敵を制圧するという、極めて実践的な目的意識に基づいて構築されたことを示している。

3.3. 伝授の体系:道を継ぐための厳格な制度

家直は、自らが体系化したこの広大な武の道を、後世に正しく伝えるための厳格な制度を確立した。

入門を希望する者は、まず「敬白神文之証(けいひゃくしんもんのあかし)」と呼ばれる誓詞に自らの血で判を押し、神前に誓いを立てなければならない 20 。この誓詞には、他言無用や不義を行わないことなど、門人として守るべき厳しい規則が記されている。

また、流派内には一般的に見られる段位や級位は存在しない。その代わり、稽古の進捗、技の習熟度、そして何よりもその人格が師範や宗家によって総合的に判断され、相応しいと認められた者には、「目録」「免許」「極意」という三段階の巻物が宗家から直接授与される 20 。

この厳格な入門・伝授の制度は、技術の安易な流出を防ぐという実利的な目的と共に、天真正伝香取神道流が単なるスポーツや娯楽ではなく、人格の陶冶を含む一生をかけた「修行の道」であることを、入門者と社会に対して明確に示すものであった。近年では、流儀の権威と技術の正確性を守るため、許可なく流派を名乗る者を排除し、技術水準を明確化する目的で、新たに「審査制度」も導入されている 15 。

第四章:後世への影響と継承――日本武道の源流として

飯篠家直が下総の地に蒔いた一粒の種は、やがて日本の武道史全体を潤す大河の源流となった。その教えは、幾多の優れた弟子たちを通じて全国に広がり、現代に至るまでその命脈を保ち続けている。

4.1. 高名な弟子たちと分派の創生

家直の道場には、その名声を聞きつけた多くの武芸者が集い、門下からは後世に名を残す数多の傑物が輩出された。彼らは、家直から受け継いだ教えを基に、それぞれが新たな流派を創始し、日本の武術界に巨大な潮流を形成していく。

- 松本備前守政信(まつもと びぜんのかみ まさのぶ) : 常陸国の鹿島神宮に仕える神官であったが、家直に師事して兵法を学んだ 1 。後に鹿島神宮に参籠して奥義を極め、「鹿島神流」(あるいは「新当流」)を創始したと伝えられる、家直の最高弟の一人である 4 。

- 塚原安幹(つかはら やすもと) : 「剣聖」として名高い塚原卜伝の養父(一説には実父)。彼もまた家直の高弟であり、その教えは卜伝へと直接伝えられた 1 。これにより、卜伝が体系化した「新当流(卜伝流)」もまた、その源流を家直に持つことになる。

- 諸岡一羽斎(もろおか いっぱさい) : 後の「一羽流」の開祖として知られる 1 。

- その他の影響 : 薩摩の示現流に影響を与えた「天真正自顕流」の開祖・十瀬与三左衛門は、家直の孫弟子にあたるなど、その影響は直接の弟子に留まらず、広範囲に及んでいる 24 。

これらの事実は、天真正伝香取神道流が、戦国時代から江戸時代にかけて興隆した数多の剣術流派の「源流」として、決定的な役割を果たしたことを具体的に物語っている。

表2:飯篠家直を源流とする主要武術流派の系譜(略図)

【源流】

飯篠長威斎家直(天真正伝香取神道流)

│

├─【直弟子】松本備前守政信 → 【派生流派】鹿島神流(新当流)

│

├─【直弟子】塚原安幹 → 【子・弟子】塚原卜伝 → 【派生流派】新当流(卜伝流)

│

└─【直弟子】諸岡一羽斎 → 【派生流派】一羽流

(注:これは主要な流れを簡略化した図であり、実際の伝系はさらに複雑である)

4.2. 近現代における継承と保存

飯篠家直によって創始された流儀は、その子孫である飯篠家が宗家として代々継承し、現代の飯篠快貞氏で20代目を数える 8 。この血脈による宗家の継承と、大竹利典師範や杉野嘉男師範といった高弟たちによる技術の伝承という二本の柱によって、約600年という長大な歴史を一度も途絶えることなく現代に伝えている 15 。

その歴史的・文化的価値の高さから、天真正伝香取神道流は1960年(昭和35年)、日本の武道としては初めて千葉県の無形文化財に指定された 15 。これは、同流が単なる私的な武術団体ではなく、日本の文化を体現する貴重な遺産として公的に認められたことを意味する、画期的な出来事であった。

4.3. 世界への広がりと文化的影響

天真正伝香取神道流の教えは、今日、日本国内に留まらない。千葉の本部道場や京都の支部に加え、アメリカ、スペイン、ドイツ、南アフリカ共和国など、世界各国に公式な支部が設立され、国境や人種を超えてその精神と技術が学ばれている 19 。

さらに、その影響は武道界のみならず、大衆文化にも及んでいる。20世紀を代表する師範の一人、杉野嘉男は、黒澤明監督の映画『七人の侍』や『用心棒』などで殺陣指導を担当し、世界的俳優・三船敏郎の迫真の剣技に大きな影響を与えた 15 。また、大竹利典師範も数々の映画製作に協力し、俳優の岡田准一が映画『蜩ノ記』の役作りのために正式に入門したことは、現代における同流の文化的影響力を示す好例である 15 。天真正伝香取神道流は、古武術という枠を超え、その武の哲学と様式美をもって、世界中の人々を惹きつけ続けている。

結論:飯篠家直が現代に遺したもの

飯篠長威斎家直の歴史的功績を総括するならば、その核心は、彼が単なる殺傷の技術(術)であった武芸を、自己を磨き、社会の平和に貢献するための人間形成の道(道)へと昇華させた点にあると言える。戦乱の世のただ中で生まれ、無常と虚しさを骨の髄まで味わった末にたどり着いた「兵法は平法なり」という思想は、武のあり方を根底から変革するものであった。

この思想は、力を持つことの本当の意味と、その力をいかにして正しく行使すべきかという、時代を超えた普遍的な問いを我々に投げかける。それは、国家間の緊張が絶えない現代の国際社会においても、また、個人が自らの能力や影響力をどう社会に活かすべきかを考える上でも、示唆に富む指針となり得る。

飯篠長威斎家直は、一人の傑出した武人であると同時に、日本の精神史における稀有な思想家であった。彼が下総の地に築いた源流から発した清冽な流れは、幾筋もの川となって日本の武道文化という広大な海を形成し、その豊かさと深さは、今なお世界中の人々を魅了してやまない。彼が遺した不滅の遺産は、これからも時代を超えて探求され、継承されていくべき日本の至宝である。

引用文献

- 飯篠家直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%AF%E7%AF%A0%E5%AE%B6%E7%9B%B4

- 天真正伝香取神道流始祖飯篠長威斎墓/千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p411-010.html

- 千葉家騒動と飯篠長威斎家直 - 多古町 https://www.town.tako.chiba.jp/docs/2018012900087/

- 第6話 飯篠長威斎家直 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888025839

- 令和2年度文化庁長官表彰に天真正伝香取神道流 https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/bunkazai/bunkazai_news/sintouryuuhyoushou.html

- 御由緒 | 香取神宮 https://katori-jingu.or.jp/about/history/

- 「経津主神(フツヌシ)」日本書紀にのみ登場する武の神様日本人なら知っておきたいニッポンの神様名鑑 | Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/42143

- Untitled - 香取市 https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/bunkazai/isan/isan_vol071-080.files/h241015.pdf

- 武術 天真正伝香取神道流 - 千葉県 https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p211-005.html

- 香取神道流は関東七流に含まれるのか|木部二郎 - note https://note.com/kibejiro/n/n03fa8c3ea470

- 【千葉・香取神宮 中編】経津主大神のパワーがフツフツ湧いてきます【開運1万社参拝レポ第44回】 https://note.com/yamato_sinpi/n/n36366da4a611

- 香取神社(南友部)探訪記 - 笠間市教育委員会 https://www.ed.city.kasama.ibaraki.jp/sp/page/page001263.html

- 最強の武神を祀る下総国の一宮「香取神宮」に詣で、恋に仕事に勝ちに行く https://rurubu.jp/andmore/article/20778

- 兵法三大源流の流れを汲む剣術流派について|弓箭弦音 - note https://note.com/yumiya_tsurune/n/n96a1f43041fd

- 天真正伝香取神道流 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E4%BC%9D%E9%A6%99%E5%8F%96%E7%A5%9E%E9%81%93%E6%B5%81

- 天真正伝香取神道流(千葉県指定無形文化財) - 成田市 https://www.city.narita.chiba.jp/content/000021168.pdf

- 天真正伝香取神道流剣術 - 日本古武道協会 https://www.nihonkobudokyoukai.org/martialarts/024/

- JP – Tradition - 天真正伝香取神道流 https://shinbukan-katorishintoryu.org/?page_id=927&lang=ja

- 天真正伝香取神道流本部道場@千葉・香取 - 朝日マリオン・コム https://www.asahi-mullion.com/column/article/ohako/2821

- 伝授体系 - 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E4%BC%9D%E6%8E%88%E4%BD%93%E7%B3%BB/

- 日本武道史における一流の開祖について http://www.asahi-net.or.jp/~yp7h-td/nihonbudoshiichiryukaiso.htm

- 武家家伝_鹿島氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kasima.html

- 塚原卜伝 - Budo World https://budo-world.taiiku.tsukuba.ac.jp/2017/03/29/%E5%A1%9A%E5%8E%9F%E5%8D%9C%E4%BC%9D/

- 第8話 新當流 - 独断と偏見による日本の剣術史(@kyknnm) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054887946957/episodes/1177354054888086151

- ご挨拶 – 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E3%81%94%E6%8C%A8%E6%8B%B6/

- 天真正伝香取神道流クラブ https://www.bg.emb-japan.go.jp/files/000551902.pdf

- JP – Introduction - 天真正伝香取神道流 https://shinbukan-katorishintoryu.org/?page_id=933&lang=ja

- 道場案内 - 天真正伝香取神道流 http://katori-shintoryu.jp/%E9%81%93%E5%A0%B4%E6%A1%88%E5%86%85/