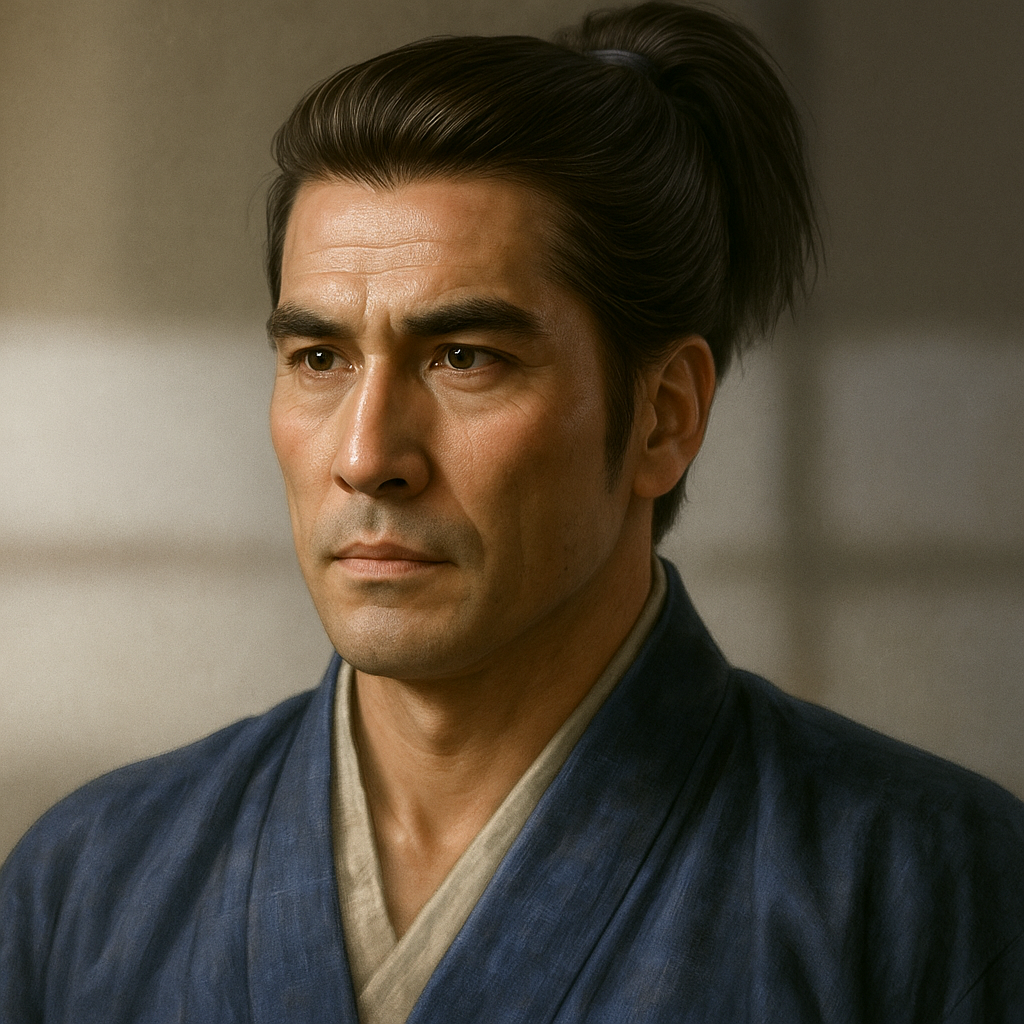

香川親和

香川親和は長宗我部元親の次男。香川氏を継ぎ讃岐を平定するも、豊臣秀吉の四国征伐で失領。後継者争いの末、21歳で謎の死を遂げた。

香川親和の生涯:長宗我部家の栄光と悲劇を映す鏡

序論:悲劇の貴公子、香川親和 ― 長宗我部家の栄光と没落の狭間で

戦国時代の四国に覇を唱えた長宗我部元親。その次男として生まれ、一時は讃岐一国を託されるほどの器量を示しながらも、時代の激流と一族内部の崩壊の渦に飲み込まれ、若くして失意の内に生涯を閉じた武将がいる。その名は香川親和(かがわ ちかかず)。彼の生涯は、一個人の悲劇に留まらない。それは、戦国大名・長宗我部家の栄光の頂点と、そこからの急転直下の没落、そして中央集権化という抗いがたい歴史の波に翻弄された地方権力の運命そのものを映し出す、一枚の鏡である。

親和の人生は、父・元親の野心によって定められた軌道を歩み始めた。四国統一という大望を抱く父の戦略の駒として、彼は讃岐の名門・香川氏の養子となり、その武才と統率力をもって讃岐平定に多大な貢献を果たした。しかし、天下統一を目前にした豊臣秀吉の圧倒的な力の前に長宗我部家が屈すると、彼の運命は暗転する。讃岐太守の座を追われ、土佐の一豪族へと転落した彼を待っていたのは、最愛の兄・信親の戦死をきっかけに勃発した、凄惨な後継者争いであった。

本稿では、この香川親和の生涯を、その出自から讃岐太守としての栄光、そして悲劇的な最期に至るまで、関連する史料を丹念に追いながら徹底的に詳述する。特に、彼の人生の各段階が、父・元親の戦略、豊臣政権の成立、そして長宗我部家内部の力学とどのように連動していたかを深く分析する。それにより、親和という一人の武将を通して、長宗我部家の興亡、ひいては戦国という時代の非情な本質を浮き彫りにすることを目的とする。

第一章:誕生と「撫育」の駒 ― 長宗我部家の四国制覇戦略

1-1. 出自と血縁の政治的価値

香川親和は、永禄10年(1567年)、土佐国の戦国大名・長宗我部元親の次男として、本拠地である岡豊城で生を受けた 1 。彼の誕生は、単に元親に二人目の男子が生まれたという事実以上に、当時の長宗我部家が推し進めていた政治戦略と深く結びついていた。

その鍵を握るのが、親和の母方の血筋である。彼の母は、元親の正室であり、室町幕府第13代将軍・足利義輝に仕えた幕臣・石谷光政の娘であった 2 。この婚姻自体が、土佐の一国人に過ぎなかった元親にとって、中央の権威と結びつき、自らの「格」を飛躍的に高めるための極めて重要な戦略であった。当時、元親は土佐統一を目前に、その視線は既に阿波、讃岐、伊予へと向けられていた。四国全土を視野に入れる上で、軍事力だけでなく、中央政界における権威と外交的なパイプは不可欠な要素だったのである。

さらに、この婚姻は思わぬ副産物を生んでいた。親和の母の姉は、織田信長の重臣であった明智光秀の家老・斎藤利三の異父妹にあたる 2 。この縁戚関係を通じて、長宗我部家は織田政権の中枢と繋がる細くも重要なパイプを確保することに成功した。事実、後に元親は明智光秀を介して信長と交渉を行い、嫡男・信親が信長から「信」の一字を賜るなど、この関係を最大限に活用している 2 。

このように、親和の存在そのものが、元親の中央政界への野心と緻密な戦略の結晶であった。彼は生まれながらにして、長宗我部家の外交カードとしての価値を宿しており、その生涯が父の野望と不可分に結びつく運命にあったことは、その出自によって既に決定づけられていたと言っても過言ではない。

1-2. 元親の拡大戦略と親和の位置づけ

土佐統一を成し遂げた元親は、四国全土へと勢力を拡大するにあたり、軍事力による征服と並行して、巧みな外交戦略を展開した。その中核をなしたのが、自らの息子たちを他国の有力豪族の養子として送り込む、いわゆる「撫育(ぶいく)」と呼ばれる政策である 4 。これは、婚姻や養子縁組によって同盟関係を盤石なものとし、敵対勢力を内部から切り崩して実質的な支配領域を広げるという、戦国時代において広く用いられた手法であった。

元親はこの戦略を駆使し、三男・親忠を土佐の津野氏へ、そして次男である親和を讃岐の香川氏へと送り込むことになる。彼らは単なる人質ではなく、長宗我部家の血を引く代理人として現地の軍勢を掌握し、元親の四国制覇事業の尖兵となることを期待された。

親和の存在は、この元親の壮大な四国制覇戦略において、当初から極めて重要な「駒」として想定されていた。彼の行く先として選ばれた讃岐の香川氏は、西讃岐に広大な影響力を持つ名門であり、ここを抑えることは讃岐平定、さらには瀬戸内海を越えて中国地方の毛利氏と対峙する上でも決定的に重要であった。親和の養子縁組は、単なる家督相続の問題ではなく、長宗我部家の領土拡大政策の根幹をなす、極めて戦略的な一手だったのである。

第二章:讃岐の太守 ― 天霧城主としての栄光

2-1. 養子縁組の力学 ― 讃岐侵攻と香川氏の選択

天正6年(1578年)頃から、土佐を完全に掌握した長宗我部元親は、四国統一の次なる目標として讃岐への本格的な侵攻を開始した 5 。当時の讃岐は、東部を阿波三好氏の流れを汲む十河氏が、西部を古くからの守護代家である香川氏が支配するという構図にあった。

西讃岐の領主であった香川之景(ゆきかげ)は、南から圧力を強める長宗我部氏と、東から睨みを利かせる十河・三好氏という二大勢力に挟まれ、極めて苦しい立場に置かれていた。之景は当初、中央の織田信長に接近することで活路を見出そうとし、信長から「信」の一字を賜って「信景」と改名するなど、独立を保つための外交努力を重ねていた 7 。しかし、長宗我部軍の軍事力は圧倒的であり、天正7年(1579年)には支城が次々と攻略され、信景は抗戦の限界を悟る 6 。

追い詰められた信景に対し、元親は軍事力で完全に滅ぼすのではなく、和睦の道を示した。その条件こそが、元親の次男・親和を信景の養子として迎え入れ、香川家の家督を継がせるというものであった。天正9年(1581年)、信景はこの条件を受諾。彼には男子がおらず娘が一人いるのみであったため、親和を婿養子として迎える形をとった 1 。この時、親和はまだ15歳であった。彼は香川氏の惣領が代々名乗ってきた通称である「五郎次郎」を名乗り、「香川五郎次郎親和」として、名実ともに西讃岐の名門・香川氏の後継者となったのである 12 。この養子縁組は、形式上は和睦であったが、実質的には香川氏の完全な降伏であり、長宗我部家による西讃岐支配がここに完成したことを意味していた 10 。

2-2. 天霧城主としての武功と統治

養子縁組後、親和は単なる名目上の当主ではなかった。彼は養父・信景の後見を受けながらも、長宗我部家の方面軍司令官として、讃岐平定戦の最前線で目覚ましい活躍を見せる。香川氏の軍勢を自らの手兵として率い、元親の讃岐平定事業を強力に推進したのである。

天正10年(1582年)、親和は伊予の金子氏や羽床氏といった同盟勢力と共に長宗我部軍の先鋒を務め、讃岐中部の那珂郡・鵜足郡へ侵攻 14 。さらに東進して、十河存保が守る十河城の包囲戦にも参加している。『南海通記』には、親和が1万にも及ぶ讃岐国衆を率いて国分寺から出陣したという記録もあり、彼が若年にして大軍を指揮する将としての器量を持っていたことがうかがえる 15 。これらの戦功により、羽床氏や香西氏といった最後まで抵抗を続けていた勢力も降伏し、長宗我部家の讃岐支配は盤石なものとなった 13 。

天正11年(1583年)、讃岐平定がほぼ完了すると、親和は香川氏の拠点であった天霧城(現在の香川県善通寺市、三豊市、多度津町にまたがる)に正式に入城した 12 。天霧城は標高382mの天霧山に築かれた、城域約1kmに及ぶ巨大な山城であり、その堅固さで知られていた 18 。長宗我部氏にとってこの城は、讃岐統治の拠点であると同時に、次なる目標である伊予侵攻の最前線基地という極めて重要な意味を持っていた 9 。

天霧城主となった親和の役割は、軍事面に留まらなかった。彼は長宗我部家の対伊予外交の窓口としても機能し、特に東予の有力豪族・金子元宅との同盟関係強化において重要な功績を上げた 12 。天正11年(1583年)12月20日付で、親和が「香川五郎次郎」名義で金子元宅に送った書状が現存している。その中で親和は、天霧城への入城祝いに対する返礼を述べると共に、「元親公の、貴殿(金子氏)と土佐との入魂(親密な関係)は専一にございます」と伝え、両家の強固な同盟関係を再確認している 20 。この書状は、17歳の親和が、父・元親の意を汲んで方面外交の責任者という重責を担っていたことを示す貴重な証拠である。

この讃岐時代は、親和の生涯における紛れもない絶頂期であった。彼は一軍の将として武功を立て、方面司令官として外交を担い、その器量と実績を内外に示した。この輝かしい実績こそが、後に長宗我部家の家臣たちが彼を「器量人」と高く評価し 21 、信親亡き後の後継者として強く推す最大の根拠となったのである。彼の後の悲劇性を際立たせるのは、彼が単なる貴公子ではなく、このような実績を持つ有能な武将であったという事実であり、その後の転落との落差の大きさにある。

|

年代(西暦) |

親和の年齢 |

主要な出来事・活動 |

関連史料 |

|

天正9年(1581) |

15歳 |

香川信景の養子となり、香川氏を継承。「香川五郎次郎」を名乗る。 |

1 |

|

天正10年(1582) |

16歳 |

讃岐平定戦において一軍を率い、那珂・鵜足郡へ侵攻。十河城包囲戦に参加。 |

14 |

|

天正11年(1583) |

17歳 |

讃岐平定がほぼ完了。天霧城に入城し、伊予侵攻の拠点とする。 |

12 |

|

天正11年(1583) |

17歳 |

伊予の金子元宅との外交交渉に関与。同盟関係の強化に功績を上げる。 |

12 |

第三章:中央の嵐 ― 豊臣政権の成立と香川氏の改易

3-1. 四国統一の夢と挫折

親和が讃岐太守として活躍していた頃、長宗我部元親の四国制覇事業も最終段階を迎えていた。天正13年(1585年)春、元親は最後まで抵抗を続けていた伊予の河野氏を降伏させ、ついに阿波・讃岐・伊予・土佐の四国全土をほぼ手中に収めるという快挙を成し遂げた 14 。土佐の一国人から身を起こし、四国の覇者へと上り詰めた元親の栄光は、まさに頂点に達したかに見えた。

しかし、その栄光に暗い影を落としたのが、中央政界の激変であった。本能寺の変で織田信長が斃れた後、その覇業を継承したのは羽柴秀吉であった。秀吉は、元親の四国統一を認めず、伊予と讃岐の二国を朝廷に返上するよう厳命した。自らの力で切り取った領地を手放すことを潔しとしない元親は、この要求を断固として拒否 14 。両者の対立は決定的となり、武力衝突は避けられない情勢となった。

天正13年(1585年)6月、秀吉は四国征伐の号令を下す。総大将に弟の羽柴秀長、副将に甥の秀次を任じ、毛利輝元、宇喜多秀家らを動員したその兵力は、総勢10万を超えた 14 。秀吉軍は阿波、讃岐、伊予の三方から一斉に四国へ上陸。圧倒的な物量の前に、長宗我部方の城はなすすべもなく次々と陥落していった。親和が守る堅城・天霧城も、直接的な戦闘を交えることなく、長宗我部軍の全面的な敗勢の前に放棄され、廃城となった 9 。

3-2. 讃岐太守からの転落

同年8月、全戦線で敗退した元親は、ついに秀吉に降伏。その条件は、阿波・讃岐・伊予の三国を没収され、旧来の領国である土佐一国のみを安堵されるという、極めて厳しいものであった 23 。元親の四国統一の夢は、わずか数ヶ月で潰え去った。

この降伏は、香川親和の運命を根底から覆すものであった。父が讃岐を失ったことにより、親和が継いだ讃岐香川氏は「改易」、すなわち所領を完全に没収されることになったのである 2 。彼はもはや讃岐の太守ではなく、領地を持たない一武将に過ぎなくなった。養父・信景と共に、失意のうちに土佐へと退くことを余儀なくされた 13 。

さらに、親和は長宗我部家の服従の証として、人質として大和郡山城の羽柴秀長のもとへ送られることとなった 10 。約1年後の天正14年(1586年)、父・元親の出仕に伴い土佐への帰国を許されたが、彼を待っていたのは、もはや栄光の記憶すらない現実であった。元親から岡豊城下の東小野村にわずかな知行地を与えられ、数名の家臣と共に暮らす日々が始まった 12 。かつて一国を動かした若き太守は、父の庇護下で静かに暮らす一人の青年に戻ってしまったのである。

この四国征伐による「香川氏改易」という出来事は、親和の人生に極めて複雑で皮肉な影響を与えた。それは、後の後継者問題において、彼の立場を致命的に弱体化させると同時に、彼を後継者候補として再浮上させる論理的な根拠をも生み出すという、二律背反の状況をもたらしたのである。

一方では、親和が「香川家の当主」という公的な地位と権力基盤を失ったことで、元親が後継者指名の際に「親和は他家(香川家)を継いだ身であるから」と主張するための、表向きの論拠が成立してしまった 28。

しかしその一方で、家臣団の視点からは全く逆の論理が成り立った。「香川家は既に改易によって存在しない。したがって、親和はもはや他家の人間ではなく、純粋に長宗我部元親の次男として宗家に戻ったのだ」という反論が可能になったのである 28。この複雑な状況が、後に起こる後継者問題の対立をより根深く、深刻なものにする一因となったことは間違いない。

第四章:後継者問題と長宗我部家の亀裂

4-1. 悲劇の引き金 ― 嫡男・信親の戦死

香川親和が土佐で失意の日々を送っていた天正14年(1586年)、長宗我部家に決定的な悲劇が訪れる。豊臣秀吉の九州征伐に従軍した元親と、その嫡男で家督継承者であった長宗我部信親が、豊後の戸次川(へつぎがわ)で九州の雄・島津軍と激突したのである。

この戦いで、豊臣軍の軍監であった仙石秀久は、地の利を無視した無謀な渡河作戦を強行。これに反対した元親の意見は退けられ、長宗我部・十河連合軍は島津軍の猛攻の前に完全に崩壊した 21 。この壊滅的な敗北の中で、元親が手塩にかけ、将来を嘱望していた最愛の嫡男・信親が討死を遂げた 2 。享年わずか22歳であった 2 。

信親の死は、元親に計り知れない衝撃を与えた。彼はそれまでの覇気を完全に失い、人が変わったように頑迷で猜疑心深い性格になったと諸記録は伝えている 21 。この元親の精神的な変容が、長宗我部家を破滅へと導く非情で不可解な決断の連鎖へと繋がっていくのである。

4-2. 後継者指名を巡る暗闘

信親という絶対的な後継者を失った長宗我部家では、新たな家督継承者を誰にするかという問題が急浮上した。当然、順当にいけば次男である香川親和か、三男の津野親忠が後継者となるはずであった。しかし、信親への溺愛とその死による精神的混乱の中にあった元親は、家臣団の意向を無視し、最も年少で寵愛していた四男・盛親を後継者に指名するという驚くべき決定を下した 28 。

元親は、その理由として「親和と親忠は他家の養子に出ているから」という点を挙げた 28 。しかし、家臣たちの多くはこの決定に納得しなかった。特に盛親は、傲慢で短気な性格から家中での人望が薄く、その器量を疑問視する声が大きかったのである 21 。

家臣団の多くは、序列の正当性に加え、讃岐統治で見せた実績と器量から、親和こそが後継者に最もふさわしいと考えていた 21 。さらに、豊臣秀吉が元親に対し、「元親・信親が亡き後も、土佐は親和に安堵する」という趣旨の朱印状を与えていたという話も伝わっており、親和の立場には中央政権のお墨付きという側面もあった 28 。この朱印状の真偽については後世の偽作説も存在するが、少なくとも当時、家臣団の間でそのように認識されていたことは、親和を推す声の大きさを物語っている。

この元親の決定に対し、一門衆の重鎮であり、元親の甥にもあたる吉良親実や、譜代の重臣である比江山親興らが「盛親様では器量が足りませぬ。正当なる後継者は親和様ではございませんか」と、元親に翻意を迫り、激しく諫言した 10 。しかし、信親の死で理性を失っていた元親は、この忠言を自らへの反逆とみなし、なんと吉良親実と比江山親興に切腹を命じるという暴挙に出る。この粛清によって、元親に直言できる重臣は家中に一人もいなくなり、かつては家臣の意見にも耳を傾けた長宗我部家の統治体制は、当主の情念と恐怖による独裁へと変質してしまった 30 。

この一連の騒動の背後で、元親の側近である久武親直の暗躍があったとされている 28 。親直は、吉良親実ら旧来の重臣たちと対立しており、若年で意のままに操りやすい盛親を擁立することで、自らの権力基盤を固めようと画策した。彼は元親に対し、「親和様は、親実らに唆され、将来殿の寝首を掻くやも知れません」などと讒言を繰り返し、元親の猜疑心を煽って反対派の粛清へと導いたと伝えられている 21 。

この後継者問題は、単なる「お家騒動」ではなかった。それは、信親というカリスマ的な後継者を失ったことで、長宗我部家の統治システムそのものの脆弱性が露呈した事件であった。信親の存在は、元親の精神的な安定を保ち、家臣団の結束を維持する「重し」の役割を果たしていた。その重しが失われた結果、元親個人の精神的弱さと、久武親直のような佞臣の台頭を許す組織的欠陥が一気に表面化したのである。親和が後継者から排除されたことは、長宗我部家が拡大期の健全な組織から、末期的で硬直した組織へと変質したことを示す象徴的な出来事であり、親和自身は、その組織崩壊の過程における最初の、そして最大の犠牲者であった。

|

候補者 |

立場・序列 |

長所・支持理由 |

短所・反対理由 |

支持派閥/評価者 |

||

|

香川親和 |

次男 |

・序列の正当性 ・讃岐統治の実績と器量 21 |

・秀吉の推挙(とされる) 28 |

・(表向き)他家(香川氏)の養子 |

吉良親実、比江山親興ら譜代の重臣 28 |

|

|

津野親忠 |

三男 |

・序列の正当性(親和に次ぐ) |

・他家(津野氏)の養子 ・人質時代に藤堂高虎と親しく、元親に疎まれた 36 |

一部の家臣 |

||

|

長宗我部盛親 |

四男 |

・元親の寵愛 21 |

・信親の娘を娶ることで血統的正統性を確保 28 |

・序列が低い ・傲慢で短気な性格、人望が薄い 21 |

・若年で統治能力が未知数 |

長宗我部元親、久武親直 21 |

第五章:失意の最期と後世への影響

5-1. 謎に包まれた死

後継者としての道が完全に断たれ、自らを支持してくれた重臣たちが粛清されるという過酷な現実を目の当たりにした親和は、岡豊城下の屋敷で、父・元親から何の沙汰もないまま、深い失意の日々を送っていた 10 。

そして天正15年(1587年)、後継者問題が勃発してからわずか1年後、親和は病にかかり、岡豊の地でその短い生涯を閉じた 12 。まだ21歳という、あまりにも早すぎる死であった。

しかし、その死は単なる病死として片付けられてはいない。彼の死を巡っては、当時から複数の説が囁かれ、その死の異常さを物語っている。

第一に、 病死説 である。これは、家督相続を巡る一連の出来事による過度な精神的衝撃と心労が原因で病に倒れ、そのまま亡くなったとするもので、最も一般的で穏当な説である 10 。

第二に、 断食自害説 である。家督相続の望みが絶たれたことに絶望し、あるいは父の非情な仕打ちに抗議するため、自ら食を断って命を絶ったとする説である 38 。中には、長宗我部宗家の将来を憂い、その行く末を案じるが故に断食したという、より悲壮感の漂う説も存在する 12 。

そして第三に、最も暗く、不吉な 毒殺説 である。後継者問題を完全に決着させ、盛親の地位を盤石なものにするため、父である元親自身が手を下したのではないかという説である 37 。この説が当時から囁かれていたこと自体が、元親の晩年の統治がいかに恐怖と猜疑に満ちたものであったかを物語っている。

5-2. 孤独な埋葬と歴史的評価

親和の死の異常さは、その埋葬のされ方にも表れている。彼の遺体は、長宗我部家代々の菩提寺である雪蹊寺など、一族の正規の墓所には葬られなかった。代わりに、岡豊城の麓に、小さな墓石が一つ置かれただけの、非常に質素な墓にひっそりと埋葬されたのである 12 。これは、親和が死してなお、一族の中心から意図的に排斥されたことを示す、何よりの証拠であった。この孤独な墓は、公式の発表(病死)の裏で、家臣団の間にいかに深刻な不信と亀裂が生じていたかを後世に伝える、静かなる物証となっている。

親和の死と、彼を支持した吉良親実ら重臣たちの粛清は、長宗我部家臣団の結束を決定的に崩壊させた。元親の晩年は猜疑と恐怖に満ち、かつての「出来人」の面影はなかった。そして、家中に深刻な不和を抱えたまま家督を継いだ盛親は、関ヶ原の戦いという天下の趨勢を決する大一番で適切な判断を下すことができず、結果として改易。再起を期した大坂の陣でも敗れ、長宗我部家は完全に滅亡への道をたどることになる。

歴史的に見れば、香川親和は、讃岐統治で見せた確かな器量と、譜代の重臣たちから寄せられた人望を併せ持つ、有能な武将であったことは間違いない。もし彼が家督を継いでいれば、長宗我部家の運命は大きく変わっていたかもしれない。彼の悲劇的な生涯は、一個人の不運に留まらず、四国の覇者・長宗我部家がたどる、あまりにも急な没落の序章として、歴史に深く刻まれているのである。

結論:香川親和という鏡 ― 映し出された栄光と悲劇

香川親和の生涯は、父・長宗我部元親の野心が生んだ「戦略の駒」として始まり、讃岐太守として武将としての才能を遺憾なく発揮し、その栄光の頂点を極めた。しかし、豊臣秀吉という中央政権の巨大な力と、嫡男・信親の死をきっかけに始まった一族内部の崩壊という、外と内からの二つの巨大な嵐によって、その栄光は脆くも崩れ去った。

彼は、戦国時代の末期において、地方の独立した権力が中央の巨大なうねりに飲み込まれていく過程と、その中で生じた悲哀を体現した人物である。親和の短い人生という「鏡」は、長宗我部家の栄光の頂点と、信親の死を境に始まった急激な没落の過程を、余すところなく鮮明に映し出している。彼の存在は、長宗我部家の強さの源泉が、元親個人のカリスマ性と、信親という後継者の存在によってかろうじて支えられていたという、組織としての脆弱性を逆説的に証明している。

「器量人」と評されるほどの実績と人望を持ちながら、父に疎まれ、歴史の表舞台から静かに、そして非情に消されていった悲劇の貴公子、香川親和。彼の存在を深く知ることは、四国の覇者・長宗我部元親という英雄が持つ光と影、そして戦国という時代の非情さと無常さを、より一層深く理解することに繋がるのである。彼の孤独な墓は、勝者の歴史の陰に埋もれた、数多の敗者たちの声なき声を、今なお我々に語りかけている。

引用文献

- 香川親和 - Wikiwand https://www.wikiwand.com/ja/articles/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E8%A6%AA%E5%92%8C

- 長宗我部信親、香川親和を偲ぶ - 武楽衆 甲冑制作・レンタル https://murakushu.net/blog/2023/05/15/nobuchika_kazuchika/

- 元親の起 請 文 - 高知県立歴史民俗資料館 https://kochi-rekimin.jp/up/202403/psXu3BF7OpXCDAM406175722.pdf&put5=RKImiN/%E5%B2%A1%E8%B1%8A%E9%A2%A8%E6%97%A5%20%E7%AC%AC87%E5%8F%B7.pdf

- 四国の覇者 長宗我部元親 - OKB総研 https://www.okb-kri.jp/wp-content/uploads/2019/03/165-rekishi.pdf

- 香 川 県 の 中 世 城 館 ~讃岐武士の足跡をたずねて~ https://www.pref.kagawa.lg.jp/documents/15239/28-2busi.pdf

- (49)“長宗我部元親が四国制覇の野望をいだいた山” | 讃岐の風土記 by 出来屋 http://dekiya.blog57.fc2.com/blog-entry-49.html

- 香川信景とは何? わかりやすく解説 Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E4%BF%A1%E6%99%AF

- 香川之景 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E4%B9%8B%E6%99%AF

- 天霧城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.amagiri.htm

- 長宗我部盛親の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/97635/

- 勝賀城跡Ⅲ - 全国遺跡報告総覧 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach/56/56255/132811_1_%E5%8B%9D%E8%B3%80%E5%9F%8E%E8%B7%A1III.pdf

- 香川親和 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E8%A6%AA%E5%92%8C

- 善通寺市デジタルミュージアム 香川信景 https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/50/digi-m-culture-detail-130-index.html

- 四国攻め - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E6%94%BB%E3%82%81

- 歴史の目的をめぐって 長宗我部元親 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-17-tyousokabe-mototika.html

- 十河城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%9F%8E

- 土佐武士の讃岐侵攻②(香川氏の降伏) https://www.bk-web.jp/post.php?id=2682

- 天霧城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E9%9C%A7%E5%9F%8E

- 讃岐 天霧城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/sanuki/amagiri-jyo/

- 金子家文書 - 金子備後守元宅と天正の陣 https://tenshonojin.jimdofree.com/%E9%87%91%E5%AD%90%E5%85%83%E5%AE%85/%E9%87%91%E5%AD%90%E5%AE%B6%E6%96%87%E6%9B%B8/

- 名君から愚将へと転落した四国の雄・長宗我部元親 - note https://note.com/zuiisyou/n/n0c3425d7ce4f

- 長曾我部元親|残酷すぎる結末。偉業を成し遂げたあと一族全員 された男 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=b8D5W0u2cqs

- 長宗我部元親 - 幕末から維新・土佐の人物伝 https://www.tosa-jin.com/tyousogabe/tyousogabe.htm

- 蓮光寺、四国の覇者・長宗我部最後の当主が眠る寺 - コダックの京都散歩 景色と歴史を楽しみたい https://nonbirisanpodehakken.blog.fc2.com/blog-entry-766.html

- 長宗我部元親の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8098/

- 香川親和の墓(高知県) | いるかも 山城 - 平山城 https://jh.irukamo.com/kagawachikakazunohaka/

- 土佐戦国史の研究 - 長宗我部盛親陣中記 - FC2 http://terutika2.web.fc2.com/kanrininsyoukai/soturon.htm

- 【10大戦国大名の実力】長宗我部家④――負のスパイラルを止められず - 攻城団 https://kojodan.jp/blog/entry/2022/02/25/170000

- Top > 西讃史 - WAKWAK http://park6.wakwak.com/~haru/6eyes-hp/seisansi.doc

- 【長宗我部元親】無理な事業継承による組織力の低下が御家取り潰しを招く - 戦国SWOT https://sengoku-swot.jp/swot-chosokabemotochika/

- 長宗我部盛親公慰霊之碑(高知県) - 平山城 https://jh.irukamo.com/morichikakoireinohi/

- 香川親和 - BIGLOBE https://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/KagawaChikakazu.html

- 土佐の割れ刀 - 目覚め - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n9587ea/1/

- 久武親直 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/HisatakeChikanao.html

- 久武親直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E6%AD%A6%E8%A6%AA%E7%9B%B4

- 津野親忠 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%A5%E9%87%8E%E8%A6%AA%E5%BF%A0

- 香川親和- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%A6%99%E5%B7%9D%E8%A6%AA%E5%92%8C

- 【土佐長宗我部家】長宗我部元親と家族・家臣一覧 | 武将どっとじぇ ... https://busho.jp/sengoku-busho-list/chosokabe/

- 香川親和の墓 - M-NETWORK http://www.m-network.com/sengoku/haka/chikakazu640h.html