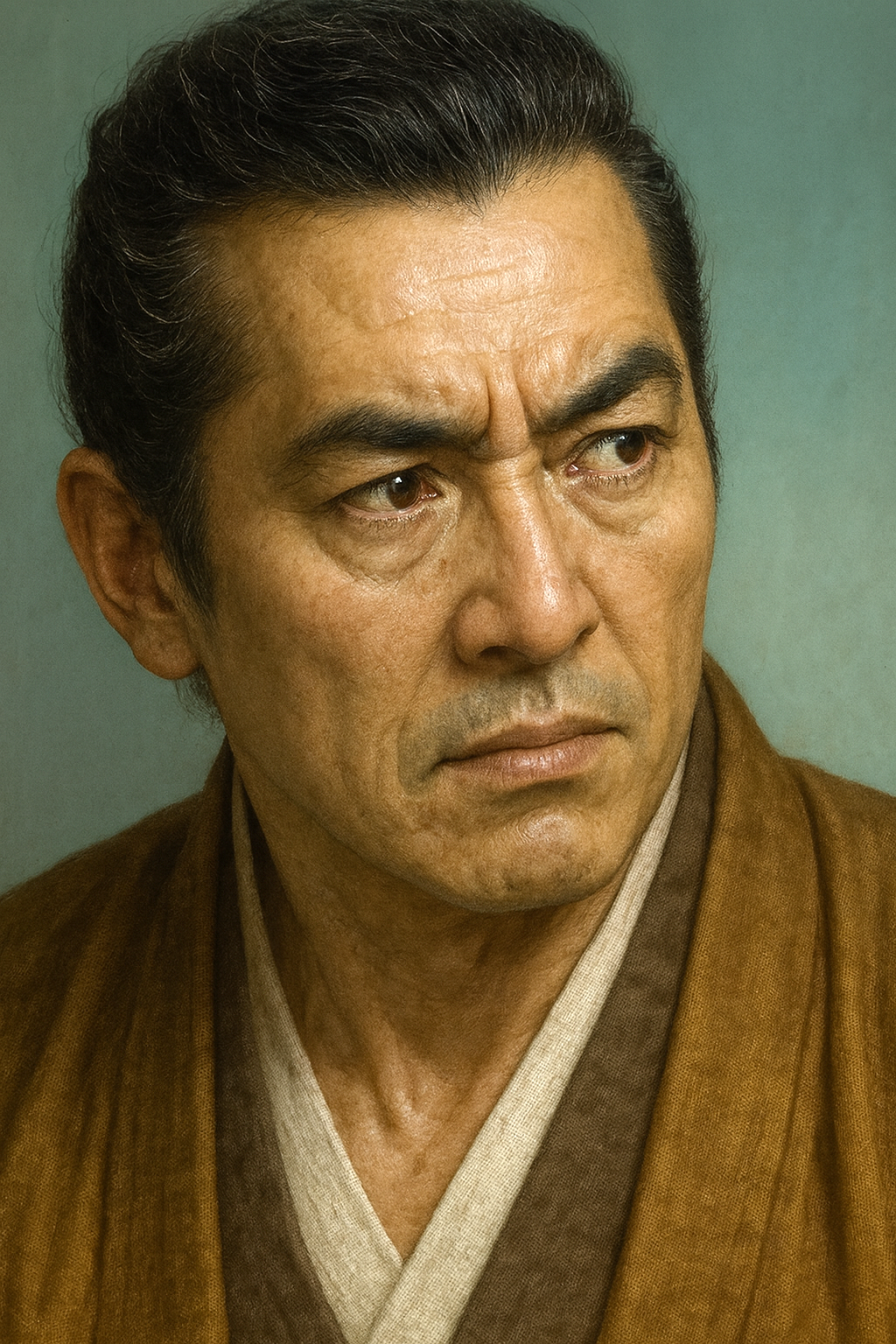

香西元盛

香西元盛は丹波の国人領主の子。高国の近習として台頭するも、尹賢の讒言で誅殺。その死は桂川原の戦いを引き起こし、高国政権崩壊の引き金に。

戦国期畿内政局の転換点:香西元盛の悲劇と細川高国政権の崩壊

序論:畿内戦国史を揺るがした触媒としての一武将

戦国時代の歴史は、織田信長や武田信玄といった著名な大名の動向を中心に語られることが多い。しかし、歴史の転換点は、必ずしも彼らのような時代の寵児によってのみもたらされるわけではない。一人の無名に近い武将の死が、巨大な政治権力の崩壊を招き、畿内の勢力図を根底から覆すことがある。本報告書が主題とする香西元盛(こうざい もともり)の生涯と死は、まさにその典型例である。彼の名は広く知られてはいないが、その死が引き起こした連鎖反応は、戦国時代中期の政治力学を理解する上で不可欠な鍵となる 1 。

大永六年(1526年)、室町幕府管領として権勢を振るった細川高国は、自らの側近であった香西元盛を誅殺した。この事件は単なる家臣の粛清に終わらず、高国政権を支えていた軍事的中核の離反を招き、対立勢力に介入の絶好の口実を与えた。結果として、この一件は高国政権崩壊の直接的な引き金となった。本報告書は、香西元盛の生涯と悲劇的な死の真相を、近年の馬部隆弘氏らの研究成果 4 を踏まえながら多角的に検証する。特に、高国政権が内包していた「近習」と呼ばれる新興側近勢力と、「内衆・一門」といった旧来の譜代・分家勢力との間の構造的な対立に焦点を当て、元盛の死がなぜ不可避の政変へと繋がったのかを解明する。

本報告は、第一章で元盛の出自と台頭の背景を、第二章で彼が誅殺されるに至った政権内部の力学を、第三章で彼の死が直接的な原因となって勃発した桂川原の戦いを、そして第四章で高国政権の最終的な崩壊を詳述する。結論として、元盛が歴史の転換点において、いかにして「触媒」としての役割を果たしたかを論じる。

表1:香西元盛 関係者一覧

本報告書を読み解く上で、登場人物の複雑な関係性を把握することが不可欠であるため、以下に主要人物の一覧を示す。

|

氏名 |

読み |

関係性 |

所属・役割 |

備考 |

|

香西 元盛 |

こうざい もともり |

本人 |

高国方・近習 |

波多野清秀の次男。讒言により誅殺される。 |

|

波多野 元清 |

はたの もときよ |

兄 |

高国方・近習 |

丹波波多野家当主。元盛の死後、高国に反旗を翻す。 |

|

柳本 賢治 |

やなぎもと けんじ |

弟 |

高国方・近習 |

元盛の弟。兄と共に挙兵し、反高国軍の中核となる。 |

|

細川 高国 |

ほそかわ たかくに |

主君 |

管領・高国政権主宰 |

室町幕府管領。元盛を誅殺し、政権崩壊を招く。 |

|

細川 尹賢 |

ほそかわ ただかた |

讒言者(政敵) |

高国方・一門(典厩家) |

高国の従兄弟。元盛を讒言し、死に追いやった人物。 |

|

細川 晴元 |

ほそかわ はるもと |

高国の対抗者 |

反高国方・京兆家後継者 |

細川澄元の子。元盛の死を機に畿内へ進出する。 |

|

三好 元長 |

みよし もとなが |

晴元の家臣 |

反高国方・阿波勢力 |

三好之長の孫。晴元を補佐し、軍事行動を主導する。 |

|

足利 義晴 |

あしかが よしはる |

将軍 |

幕府 |

第12代将軍。高国に擁立されていたが、共に京を追われる。 |

|

足利 義維 |

あしかが よしつな |

堺公方 |

堺幕府 |

義晴の弟。晴元方に擁立され、堺公方となる。 |

第一章:香西元盛の出自と台頭 ― 新興勢力の勃興

香西元盛の生涯は、彼個人の資質以上に、彼が属した「波多野氏」という一族の台頭と、当時の主君・細川高国が推し進めた政権構造の変化と密接に結びついている。

第一節:丹波の国人領主・波多野氏の血脈

元盛は、丹波国多紀郡(現在の兵庫県丹波篠山市周辺)を本拠とする有力な国人領主、波多野清秀の子として生まれた 3 。彼には兄の波多野元清、弟の柳本賢治がおり、この三人は「波多野三兄弟」として知られ、戦国期の畿内において一目置かれる武将集団であった 1 。兄弟の序列については諸説あるが、当時の日記の記述や養子に入った家の家格から、元清が長男、元盛が次男、賢治が三男と見なすのが妥当とされる 9 。

彼ら波多野一族が歴史の表舞台に躍り出たきっかけは、細川京兆家の家督を巡る内乱、いわゆる「両細川の乱」であった。この争いの中で、波多野氏は一貫して細川高国方に与し、数々の戦いで軍功を挙げた。その武勇と忠誠心により、一族は高国の深い信任を得るに至ったのである 10 。

第二節:讃岐の名門・香西氏の名跡継承

元盛が「香西」姓を名乗るようになったのは、実力でのし上がった波多野氏の功績と、高国の政権戦略が結びついた結果であった。元盛が継承した香西氏は、藤原北家の流れを汲み、古くから讃岐国(現在の香川県)東部で最大の勢力を誇る名門国人であった 3 。代々、讃岐守護であった細川京兆家に仕え、その家臣団の中でも重きをなしていた 10 。

しかし、永正四年(1507年)に細川政元が暗殺された事件(永正の錯乱)において、当時の香西氏当主であった香西元長が政元の養子・細川澄之に与して敗死したため、讃岐の名門である香西宗家は当主不在という異常事態に陥っていた 10 。この状況に着目したのが細川高国であった。彼は、自陣営の勝利に大きく貢献した波多野一族の功に報いると同時に、空席となっていた名門の家名を自身の腹心で埋めることで、支配体制を強化しようと図った。その結果、波多野元清の弟である元盛が、高国の命により香西氏の名跡を継承することになったのである 10 。これは、出自よりも実力を重視する高国の姿勢と、自身の権力基盤を固めたいという政治的意図が明確に表れた人事であった。

第三節:細川高国政権における「近習」としての躍進

近年の馬部隆弘氏の研究により、高国政権の権力構造がより詳細に解明されている。それによれば、高国は細川京兆家に代々仕える譜代重臣層である「内衆(ないしゅう)」や、細川一門といった旧来の勢力だけでなく、自身の側近として「近習(きんじゅう)」と呼ばれる新たな層を積極的に登用していた 4 。

この近習は、家格や出自よりも、高国個人への忠誠心と実務能力を基準に抜擢された新興の側近集団であり、波多野三兄弟はその筆頭格であった 4 。彼らは高国の私的な軍事力の中核を担い、政権内で急速に発言力を強めていった。

【深層分析1:高国政権の構造的矛盾】

高国による近習の重用は、一見すると彼の権力を強化する合理的な政策であった。長年にわたる内乱(両細川の乱)を勝ち抜き、幕府の実権を掌握するためには、旧来の身分秩序に縛られず、主君の命令に即応できる直属の軍事力と有能な側近が不可欠であったからだ 4 。波多野兄弟のような新興勢力は、まさにその要求に応える存在だった。

しかし、この政策は同時に、高国政権に深刻な構造的矛盾をもたらした。細川京兆家という組織は、もともと多くの分家(一門)と譜代家臣(内衆)によって支えられる、一種の連合政権的な性格を色濃く持っていた 16 。近習勢力の急激な台頭は、この伝統的な秩序と、それに伴う旧来の勢力の権益を著しく脅かすものであった。特に、高国の従兄弟であり、細川一門の中でも高い家格を誇る典厩家の当主・細川尹賢ら旧守派にとって、国人出身の元盛らが自分たちを差し置いて権勢を振るう状況は、到底容認できるものではなかった 4 。

したがって、高国政権は、権力集中を目指す「戦国大名化」への志向と、旧来の秩序を重んじる「室町期的守護支配」の残滓との間で、常に緊張を強いられる不安定な構造を抱えていた。香西元盛の悲劇は、この構造的矛盾が、権力闘争という形で一気に噴出した事件だったのである。

第二章:誅殺の悲劇 ― 大永六年七月十三日の凶刃

高国政権が内包していた矛盾は、大永六年(1526年)夏、香西元盛の死という最悪の形で現実のものとなる。

第一節:対立の激化 ― 細川尹賢との確執

政権内部において、新興の近習勢力を代表する香西元盛と、旧来の一門勢力を代表する細川尹賢との対立は、日増しに深刻化していった。尹賢が当主を務める典厩家は、細川宗家(京兆家)の「右腕」とも称されるほどの高い家格を持つ分家であり、伝統的な秩序の擁護者としての自負も強かった 16 。

尹賢から見れば、元盛ら波多野兄弟は、いかに軍功があろうとも所詮は丹波の国人に過ぎない成り上がりであった。その彼らが主君の側近として権力をほしいままにする様は、自らの一門としての地位と細川家全体の伝統的な家格秩序を根底から揺るがす脅威と映った 4 。この権力闘争と旧守派としての危機感が、元盛を排除しようとする尹賢の直接的な動機となったのである。

第二節:讒言の内容とその信憑性

大永六年七月、尹賢はつに行動に出る。彼は主君・高国に対し、「香西元盛が、我々と敵対する阿波の細川晴元・三好元長と密かに内通している」という、極めて深刻な内容の讒言を行った 6 。

尹賢はこの讒言を裏付けるため、元盛が晴元方と交わしたとされる偽の密書を証拠として高国に提示したと伝えられている 3 。元盛は武勇には秀でていたものの、読み書きができなかった(文盲であった)とされ、この巧妙に仕組まれた罠に対して、自らの潔白を論理的に証明する術を持たなかった 3 。

高国がこの根拠の薄い讒言を軽々に信じてしまった背景には、複合的な要因が存在する。第一に、十数年に及ぶ「両細川の乱」という過酷な権力闘争を経験したことで、高国自身が極度の猜疑心に陥っていたこと 15 。第二に、政権の最大の軍事的支柱であった周防の大内義興が永正十五年(1518年)に帰国して以降、高国政権は常に軍事的な脆弱性を抱えており、家臣の離反に対して過敏になっていたこと 22 。これらの心理的状況が、尹賢の讒言を受け入れやすい土壌を形成していたと考えられる。

第三節:元盛の死 ― 政権崩壊の号砲

大永六年(1526年)七月十三日、尹賢の讒言を真に受けた高国は、長年の功臣であった香西元盛の誅殺を断行した。一説には、尹賢が高国の正式な命令と偽って元盛を呼び出し、自害に追い込んだともされる 10 。いずれにせよ、この日の凶刃が、高国政権の命運を決定づけた。

この事件は、高国政権内部の亀裂がもはや修復不可能な段階にあることを、政権内外に明確に示す結果となった。高国は、自らの政権を軍事的に支える最も重要な柱の一つであった波多野兄弟という強力な武将集団を、自らの手で敵に回すという致命的な戦略的失策を犯したのである 1 。

【深層分析2:高国の致命的誤算】

高国の判断は、致命的な誤算に基づいていた。彼はおそらく、対立する近習派と一門派のバランスを取るため、近習の筆頭である元盛一人を排除すれば、尹賢ら旧守派の不満を宥め、政権を安定化できると考えたのかもしれない。しかし、彼は二つの重大な点を見誤っていた。一つは、波多野兄弟の血縁に基づく強固な結束力。もう一つは、彼ら一族が持つ独立した軍事力と、彼らを失うことの政治的・軍事的な損失の大きさである。

高国は、より家格が高く、血縁的にも近い従兄弟の尹賢の言葉を優先した 6 。これは、彼自身が旧来の家格秩序という価値観から完全に自由ではなかったことを示唆している。彼は元盛という「個人」を罰したつもりであったが、その行為が兄の元清と弟の賢治という、二人の強力な武将を擁する「軍事ブロック」全体を敵に回すことを意味するとは、想定できていなかった。この誅殺は、政権安定化のための一手どころか、自らの手で政権崩壊のスイッチを押すに等しい行為だったのである。

第三章:政権崩壊の序曲 ― 桂川原の戦い

香西元盛の死は、瞬く間に畿内全域を巻き込む大乱へと発展した。その過程は、高国政権がいかに脆い基盤の上に成り立っていたかを物語っている。

表2:香西元盛誅殺から細川高国滅亡までの時系列

|

年月日(和暦・西暦) |

出来事 |

場所 |

|

大永6年7月13日 (1526/8/20) |

香西元盛、誅殺される。 |

京都 |

|

大永6年10月 |

波多野元清・柳本賢治、丹波で挙兵。高国軍が討伐に向かうも失敗。 |

丹波・八上城など |

|

大永6年12月 |

細川晴元・三好元長、波多野氏と呼応し阿波から堺に上陸。 |

堺 |

|

大永7年1-2月 |

波多野・三好連合軍、摂津の諸城を次々と攻略。 |

摂津 |

|

大永7年2月13日 (1527/3/14) |

桂川原の戦い。高国軍が大敗。 |

京都・桂川 |

|

大永7年2月14日 |

高国、将軍義晴を奉じて京を脱出。堺公方府が事実上成立。 |

近江・坂本 |

|

享禄4年6月8日 (1531/7/20) |

大物崩れの戦いで高国が敗北、自刃に追い込まれる。 |

摂津・尼崎 |

第一節:兄弟の蜂起と反高国連合の形成

弟の非業の死を知った波多野元清と柳本賢治の怒りは凄まじく、彼らは即座に本拠地である丹波の八上城と神尾寺城で高国に対して反旗を翻した 14 。彼らの行動は、単なる復讐心からだけではなかった。彼らは直ちに、これまで敵対してきた阿波の細川晴元・三好元長に使者を送り、反高国連合の結成を打診した。晴元らにとって、これは高国政権打倒の千載一遇の好機であった。高国政権の内部崩壊という「大義名分」と、畿内の軍事に精通した波多野・柳本軍という強力な「軍事的中核」を同時に手に入れたからである 2 。

高国は慌てて細川尹賢らを大将とする討伐軍を丹波へ派遣するが、丹波の国人である赤井氏が波多野方に味方して高国軍の背後を突くなど、現地の諸勢力の抵抗に遭う。さらに、討伐軍に加わっていた池田弾正が密かに晴元方と通じており、退却中に味方であったはずの瓦林修理亮の軍に矢を射かけるなど、高国軍の内部はすでに瓦解状態にあった。討伐は完全な失敗に終わり、尹賢は京へ逃げ帰るしかなかった 25 。

【深層分析3:反乱の速度と波及効果】

元盛の死から反乱、そして反高国連合の形成、決戦に至るまでの展開は驚くほど速い。これは、高国政権がいかに多くの潜在的な敵を抱え、政治的に孤立していたかを如実に物語っている。晴元・三好方は阿波で常に反攻の機会を窺っていたが 26 、彼らには畿内に攻め入るための足掛かりと正当性が欠けていた。元盛の死は、「主君による不当な功臣誅殺に対する義憤」という、誰もが納得しやすい大義名分を彼らに与えた。さらに、波多野・柳本軍という強力な実働部隊が味方についたことで、晴元方は「点」(阿波)の勢力から、畿内の「線」(丹波との連携)を経て、畿内全域という「面」へと一気に影響力を拡大することが可能になった。高国が他の有力大名からの支援を得られなかった事実も 25 、彼の求心力がすでに著しく低下していたことを示しており、元盛誅殺という失策がその趨勢を決定的にしたのである。

第二節:桂川原の戦い ― 権力交代の決戦

大永七年(1527年)二月、反高国連合軍は行動を本格化させる。丹波から南下した柳本賢治軍と、堺から北上した三好元長軍が摂津の山崎で合流し、京都を目指した 25 。

二月十二日の夜から十三日にかけて、連合軍は京都の西、桂川を挟んで細川高国軍と対峙した。高国は将軍・足利義晴を奉じ、若狭守護・武田元光の援軍を得て、川沿いに長大な陣を敷いた 25 。しかし、戦いの主導権を握ったのは連合軍であった。翌十三日、三好軍は高国軍主力の注意を惹きつけつつ、意表を突いて桂川を渡河し、後詰として布陣していた武田元光隊に奇襲をかけた。武田隊はたちまち崩れ、これを救援しようとした高国本隊も、連合軍の猛攻の前に大敗を喫した 2 。この戦いで連合軍も、元盛の後継者とみられる香西源蔵が戦死するなど少なくない損害を出したが 7 、戦略的には完全な勝利を収めた。

第三節:歴史的意義 ― 「堺公方」の誕生と幕府の崩壊

桂川原での敗戦は、高国政権にとって致命傷となった。二月十四日、高国は将軍・義晴を伴って京都を放棄し、近江坂本へと逃亡した 25 。

この出来事の歴史的な意義は極めて大きい。これまでも将軍や管領が政争に敗れて京を落ち延びることはあった。しかし、この時は幕府の行政機構を担う評定衆や奉行衆といった官僚組織までもが将軍に付き従って京都を離れたため、京都における室町幕府の統治機能が完全に停止してしまったのである 25 。

こうして生じた権力の空白を埋めたのが、勝利した細川晴元・三好元長であった。彼らは将軍義晴の弟・足利義維を擁立し、経済都市・堺に新たな政権(堺公方府)を樹立した 2 。これにより、京を追われた義晴の幕府と、堺に拠る義維の幕府という、二つの将軍と二つの幕府が並立する前代未聞の事態が生じた。香西元盛の死からわずか半年余りで、畿内の政治状況は一変し、室町幕府はその権威を決定的に失墜させたのである。

第四章:終焉への道程 ― 細川高国の滅亡

桂川原の戦いで畿内の実権を失った細川高国であったが、その野望が尽きることはなかった。しかし、一度失った権勢を取り戻すことは、もはや不可能であった 26 。

近江や各地を転々としながら再起の機会を窺っていた高国は、享禄四年(1531年)、播磨の実力者・浦上村宗の支援を取り付け、最後の反攻に打って出る。摂津に侵攻し、一時は伊丹城や池田城を落とすなど勢いを見せたが、これが彼の最後の輝きとなった。

細川晴元と三好元長は、この動きに対して連合軍を組織し、高国・浦上連合軍を摂津の大物(現在の兵庫県尼崎市)に迎え撃った。世に言う「大物崩れ」である。戦いは当初、互角の様相を呈していたが、戦闘の最中に高国軍の有力な一部隊であった赤松晴政が突如裏切り、味方であるはずの高国・浦上軍の背後を襲った 26 。赤松氏にとって浦上氏は主家をないがしろにする存在であり、この裏切りは積年の恨みを晴らす機会でもあった。

この予期せぬ内部崩壊により、高国軍は総崩れとなった。敗走した高国は、紺屋の甕の中に隠れているところを発見され、捕縛された。そして享禄四年六月八日、仇敵・細川晴元の手によって、尼崎の広徳寺で自刃に追い込まれた。享年四十八 22 。香西元盛の死から始まった一連の政変は、五年後、その発端を作った高国自身の死をもって、一つの劇的な終結を迎えたのである。

結論:香西元盛という「触媒」

香西元盛は、丹波の国人領主の子として生まれ、自らの武勇と一族の力によって主君・細川高国の近習へと駆け上がり、中央政界で頭角を現した。しかし、その躍進は旧来の権力構造との間に深刻な軋轢を生み、政権内部の派閥抗争の犠牲となって非業の死を遂げた。

彼の生涯を振り返るとき、彼自身が巨大な政治構想を抱いた英雄でも、時代を動かした大戦略家でもなかったことは明らかである。しかし、彼の存在、そして何よりもその理不尽な死は、細川高国政権が内包していた「新興近習 vs 旧来の一門・内衆」という構造的矛盾を白日の下に晒し、それを爆発させる強力な「触媒」として機能した。

元盛の死という一点から始まった連鎖反応は、兄弟の義憤を呼び、阿波で機会を窺っていた対立勢力を結集させ、瞬く間に畿内全土を巻き込む大乱へと発展した。そして、ついには管領・高国を都から追放し、室町幕府そのものを分裂させるという、戦国史における重大な転換点を生み出した。彼の悲劇は、戦国時代における権力闘争の非情さと、一個人の人間関係の破綻が政権全体の崩壊を招きうる危うさを、極めて鮮烈に象徴している。香西元盛の物語は、歴史が必ずしも著名な英雄や大名だけで動くのではなく、時に一人の武将の死という「点」が、時代の大きな「面」を動かす決定的な起点となりうることを、我々に力強く教えてくれるのである。

引用文献

- 「波多野稙通さんとは何者なのか」信長の野望201X '17.11月の勾玉交換武将より - 肝胆ブログ https://trillion-3934p.hatenablog.com/entry/2017/11/01/232036

- 戦国時代の重大転換点:知られざる「桂川畔の戦い」の真実|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/n565e21b2f8ee

- 香西元盛- 維基百科,自由的百科全書 https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E7%9B%9B

- 「戦国期細川権力の研究」馬部隆弘さん(吉川弘文館) - 肝胆ブログ https://trillion-3934p.hatenablog.com/entry/2018/12/31/133609

- 「細川氏綱」打倒細川晴元を実現した最後の管領。三好長慶の傀儡ではなかった? | 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/809

- 細川政権 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%94%BF%E6%A8%A9_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 香西元盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E7%9B%9B

- 【小説こぼれ噺】波多野三兄弟 | 池袋に近い板橋「橋袋」の茶道の教場《月桑庵》~習心帰大道~ https://ameblo.jp/darkpent/entry-12731326288.html

- 波多野元清 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E5%A4%9A%E9%87%8E%E5%85%83%E6%B8%85

- 香西元盛- 维基百科,自由的百科全书 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E9%A6%99%E8%A5%BF%E5%85%83%E7%9B%9B

- 武家家伝_香西氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/kosai_k.html

- かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.2 - 高松経済新聞 https://takamatsu.keizai.biz/column/21/

- 「細川高国」細川宗家の争いを制して天下人になるも、最期は… - 戦国ヒストリー https://sengoku-his.com/805

- 第四節 戦国時代の出石 https://lib.city.toyooka.lg.jp/kyoudo/komonjo/bcf2393043314c6696ba071f10efd4eb81369cd9.pdf

- 知られざる戦国前夜の激動 - 細川高国VS三好之長の運命を分けた1520年5月の闘い - note https://note.com/yaandyu0423/n/n073f09f2bb3c

- 細川氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E6%B0%8F

- 中世後期讃岐における国人・土豪層の贈答・文化芸能活動と地域社会秩序の形成(中) https://www.takamatsu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/10/80_UG001_001-032_MIZOBUCHI.pdf

- 数寄の長者〜戦国茶湯物語〜竹馬之友篇 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n0859hd/32/

- 細川氏綱の実名について―「氏綱」って何やねん論 https://monsterspace.hateblo.jp/entry/hosokawaujitsuna-name

- 「両細川の乱(1509年~)」細川京兆家の家督・将軍の座をめぐる対立が絡み合った戦乱 https://sengoku-his.com/175

- 細川高国(ホソカワタカクニ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD-133261

- 細川高国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E5%B7%9D%E9%AB%98%E5%9B%BD

- 永正の錯乱 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E6%AD%A3%E3%81%AE%E9%8C%AF%E4%B9%B1

- 細川氏 http://www.lit.kobe-u.ac.jp/~area-c/tomatu/hosokawase.html

- 桂川原の戦い - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%82%E5%B7%9D%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84

- 大物崩れ/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/11089/

- 川勝寺城 http://kojousi.sakura.ne.jp/kojousi.senshoji.htm

- 第35回 室町幕府の衰退と、戦国大名の興亡 - 歴史研究所 https://www.uraken.net/rekishi/reki-jp35.html

- 細川晴元は何をした人?「将軍を追い出して幕府にかわって堺公方府をひらいた」ハナシ|どんな人?性格がわかるエピソードや逸話・詳しい年表 https://busho.fun/person/harumoto-hosokawa

- 戦国の混沌:細川高国の最期と越水城陥落の真実|松尾靖隆 - note https://note.com/yaandyu0423/n/nedd317711f7f

- 【畿内戦国史】[6/10]崩壊!足利義稙政権~細川高国の滅亡~ - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=YXazrWXPd0I