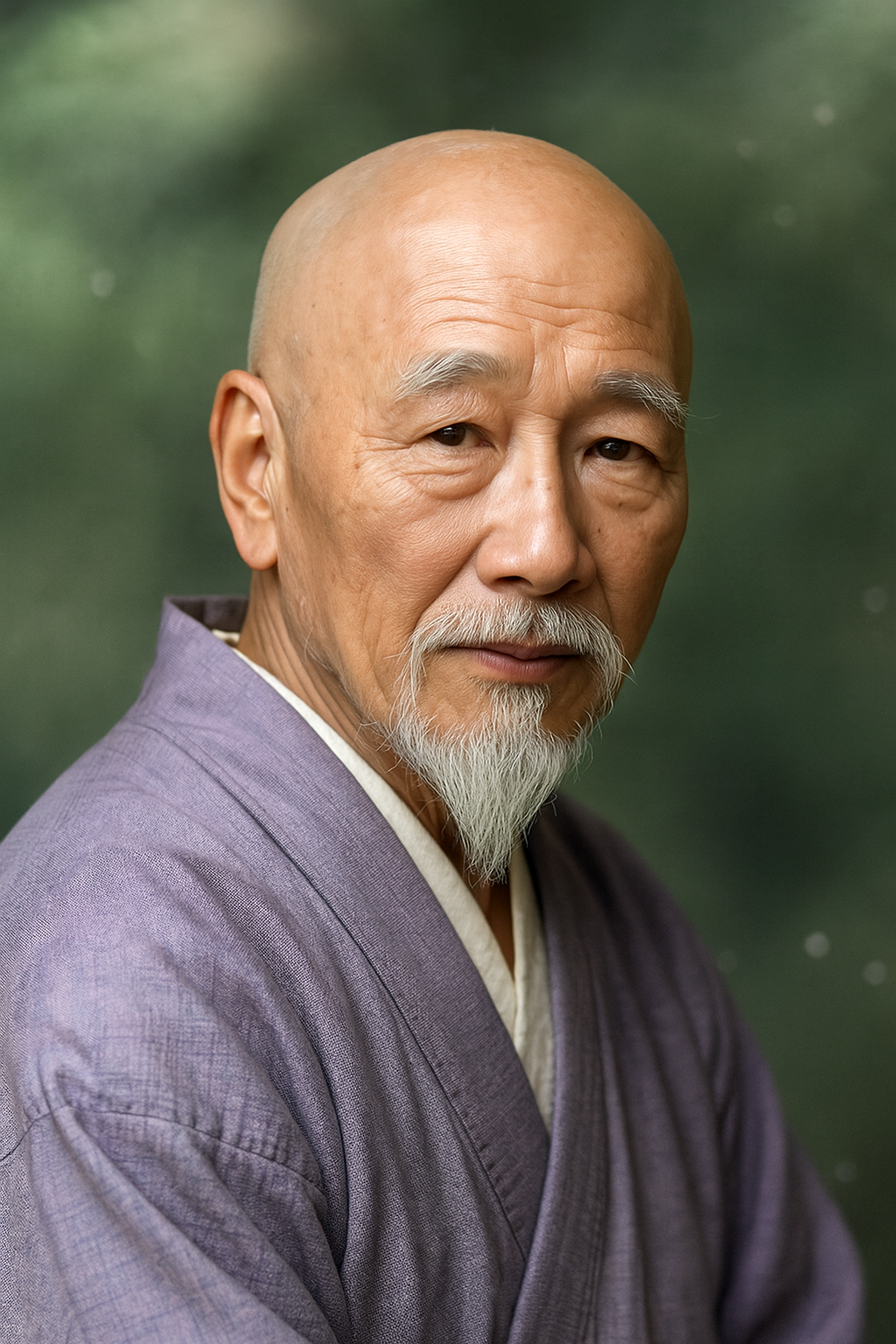

駒井高白斎

駒井高白斎は武田信虎・信玄に仕えた譜代家老。内政・外交・軍事全般を担い、『高白斎記』を遺した万能型側近。武田二十四将には数えられないが、武田氏の発展を支えた。

武田氏の懐刀、駒井高白斎 ―その実像と『高白斎記』の深層―

序章:武田信玄の影の軍師、駒井高白斎の実像に迫る

はじめに

戦国最強と謳われた武田信玄。その覇業を支えた家臣団には、武田四天王や山本勘助など、数多の勇将・智将の名が連なる。しかし、その華々しい武人たちの影で、武田氏の頭脳として、また主君の懐刀として、内政、外交、軍事のあらゆる枢機に携わった一人の重臣が存在した。その人物こそ、本報告書が主題とする駒井高白斎(こまい こうはくさい)である。

一般に高白斎は、「武田信虎・晴信(信玄)の二代に仕え、信濃調略に尽力し、家中の事跡を記した『高白斎記』を遺した重臣」として知られている 1 。しかし、この簡潔な紹介の裏には、戦国大名武田氏の権力構造と発展の鍵を握る、極めて多角的で深遠な人物像が隠されている。本報告書は、現存する史料を徹底的に調査・分析し、単なる一家臣に留まらない高白斎の出自、生涯、そして武田家臣団における特異な役割を解明する。さらに、彼が遺した第一級史料『高白斎記』の価値と限界を批判的に検討することで、駒井高白斎という人物の歴史的実像に迫ることを目的とする。

謎多き生涯 ― 史料上の制約と人物比定の問題

駒井高白斎の生涯を追う上で、我々はまず史料的な制約に直面する。彼の活動の多くは、彼自身が原筆者とされる『高白斎記』によって知ることができるが、その生没年や出家以前の実名(諱)については諸説が存在し、未だ確固たる定説を見ていない 1 。例えば、生没年については「1563年以前に死去」とする説が有力視される一方で 1 、「1481年~1561年」とする記録も存在する 4 。また、実名に関しても「政武(まさたけ)」と「昌頼(まさより)」の二説が並立している状況である 1 。

このような情報の不確かさは、単なる記録の欠落ではなく、高白斎の武田家中における特異な立場を逆説的に示している可能性がある。彼の重要性は、合戦における武功第一の猛将としてではなく、主君の側近くにあって政務・軍務の全てを掌握し、実行する機能的な役割にこそあった。そのため、彼の経歴は武功を主眼とする軍記物語などでは大きく取り上げられにくく、断片的な記録の中にその実像を探るほかないのである。

第一部:駒井高白斎の出自と生涯

第一章:駒井氏の系譜と高白斎の登場

甲斐源氏武田氏の分流、駒井氏のルーツ

駒井高白斎の人物像を理解する上で、彼の出自は決定的に重要である。駒井氏は、清和源氏義光流を祖とする甲斐源氏の嫡流・武田氏の分流一族である 7 。具体的には、甲斐源氏の武田信政の三男・信盛が、甲斐国巨摩郡駒井郷(現在の山梨県韮崎市藤井町駒井)を領地として「駒井」を称したことに始まるとされる 7 。この事実は、高白斎が単なる被官ではなく、主家と血縁的な繋がりを持つ譜代家老衆という、極めて家格の高い立場にあったことを物語っている 1 。

この出自は、彼のキャリアに大きな影響を与えた。例えば、後に武田家に仕官する山本勘助が三河出身の浪人であったのとは対照的に、高白斎は武田一門としての絶対的な信頼を背景に持つ「内部者(インサイダー)」であった 3 。この立場こそが、後述する武田氏の分国法『甲州法度之次第』の起草や、隣国とのパワーバランスを左右する甲相駿三国同盟の締結といった、国家の根幹に関わる機密性の高い任務を託された大きな要因であったと考えられる。彼の活動は、個人の能力のみならず、その血筋に裏打ちされたものであった。

生没年と実名に関する諸説の検討

高白斎の基本的なプロフィールには、複数の説が存在し、研究者の間でも議論が続いている。

- 生没年: 最も多くの史料で支持されているのは「生誕不詳、死没は1563年(永禄6年)以前」という説である 1 。この「1563年以前」という没年の推定は、高白斎の息子である駒井政直(昌直)が、永禄6年5月晦日に高野山成慶院で父・高白斎の供養を行っているという記録に基づいている 10 。これは一次史料に近い記録であり、高い信憑性を持つ。一方で、「1481年~1561年」とする説も散見されるが 4 、これは他の確実な史料との整合性に課題が残る。さらに、江戸時代の別人である「駒井山城守」(1823年~1896年)と混同した情報も見られ 11 、情報の錯綜が激しいことが窺える。

- 実名(諱): 出家して「高白斎」と名乗る以前の諱については、主に二つの説が並立している。一つは「政武(まさたけ)」であり 6 、もう一つは「昌頼(まさより)」である 1 。特に後者の「昌頼」は、『高白斎記』において天文11年(1542年)以前に活動が見られる駒井姓の人物として登場し、天文10年(1541年)の信虎追放事件を契機に出家して「高白斎」を名乗ったのではないかと推測されている 1 。本報告書では、いずれの説も断定せず、人物比定の複雑さを示すものとして併記する。

第二章:武田信虎・晴信二代にわたる臣従

信虎期における活動と要害山城代への抜擢

高白斎は、武田信玄の父・信虎の代から既に重臣として活動していた。その信任の厚さを示す象徴的な出来事が、要害山城(積翠寺丸山城)の城代への任命である 12 。要害山城は、武田氏の本拠である躑躅ヶ崎館の詰城(つめのしろ)であり、有事の際の最終防衛拠点であった。信玄自身もこの城で生まれたと伝えられる、極めて重要な城である 13 。『高白斎記』によれば、大永元年(1521年)8月10日、駒井昌頼(高白斎)がこの要害山城の城代に任じられたとある 12 。これは、高白斎が信虎政権下において、軍事・統治の両面で中核的な役割を担うほどの信頼を得ていたことを明確に示している。

信虎追放事件と高白斎の立場:晴信側近としての台頭

天文10年(1541年)6月、嫡男・晴信(後の信玄)が父・信虎を駿河へ追放するというクーデターが発生する。この武田家の歴史を揺るがす大事件における高白斎の立場は、彼のキャリアを決定づける上で極めて重要である。『高白斎記』には、信虎が駿河へ向かった際、高白斎がその事実を事前に知らされていなかったことが記されている 1 。

この一見不可解な記述は、彼が信虎から「晴信派」の人間、すなわちクーデター計画の核心に近い人物と見なされていたことを強く示唆している。もし彼が信虎派、あるいは中立と見なされていれば、何らかの形で計画を事前に知らされるか、あるいは警戒対象とされたはずである。しかし、彼は知らされていなかった。これは、彼が既に晴信の絶対的な信頼を得ており、計画の成功を確実にするための重要な協力者であったことを意味する。

この信虎追放は、高白斎のキャリアにおける一大転換点であった。彼は信虎に重用されつつも、早い段階で次代の主君となる晴信の資質を見抜き、その側近としての地位を確立していた。彼のこの動きは、単なる主君の乗り換えという日和見的な行動ではなく、信虎の独裁的な統治に対する家臣団全体の不満を背景に 14 、武田家の将来を見据えた戦略的な判断に基づいていたと解釈できる。この事件を境に、彼は「昌頼」から「高白斎」へと名を改め、名実ともに晴信政権の中枢を担う存在へと飛躍を遂げたのである。

第三章:晩年と死、そして子孫

活動の終見と没年

高白斎の活動を直接的に伝える『高白斎記』の記述は、天文22年(1553年)の嫡男・義信の祝儀に関する記事で終わる 17 。これ以降の彼の具体的な動向を示す史料は乏しい。しかし、前述の通り、息子の駒井政直が永禄6年(1563年)に高野山で父の供養を行っていることから、この年までに世を去っていたことは確実である 10 。彼の晩年は記録の上では静かであるが、その影響力は息子へと確実に受け継がれていった。

息子・駒井昌直の武田家滅亡後の動向と駒井家の存続

父の跡を継いだ駒井昌直(政直、通称は右京亮、右京進)もまた、父譲りの有能な武将であった 10 。彼は信玄・勝頼の二代に仕え、譜代家老衆の侍大将として105騎を率いたとされる 10 。永禄13年(1570年)には、対北条氏の最前線である駿河深沢城の城代に任命されるなど、軍事的な要職を歴任した 10 。

天正10年(1582年)、織田・徳川連合軍の侵攻により武田氏が滅亡すると、昌直は徳川家康に降った 10 。彼は単に生き残りを図っただけでなく、武田遺臣団の代表格として、家康への忠誠を誓う「天正壬午起請文」の提出を取りまとめるという極めて重要な役割を果たした 7 。これは、徳川政権下における武田旧臣の地位を確保するための重要な政治行動であり、父・高白斎から受け継いだであろう政治手腕と人望の厚さを物語っている。

徳川家旗本としての駒井家

家康の関東移封に伴い、昌直は上野国那波郡(現在の群馬県伊勢崎市)に1500石を与えられた 10 。文禄4年(1595年)に54歳で死去し、その墓所は彼が開基となった伊勢崎市の竹芳寺にある 10 。

昌直の子孫は、その後も江戸幕府の旗本として存続した 6 。嫡子の親直は御書院番となり大坂の陣でも武功を挙げ、1800石を知行した 7 。高白斎・昌直父子の武田家における功績と、その後の徳川家への迅速な帰順と忠誠が高く評価された結果、駒井家は戦国の動乱を乗り越え、近世においても武門の名家としての地位を保ち続けたのである。

第二部:武田家臣団における高白斎の役割

第一章:多岐にわたる政務と軍務

駒井高白斎の活動は、軍事、内政、外交と多岐にわたり、そのいずれにおいても卓越した手腕を発揮した。彼は単一の分野の専門家ではなく、武田氏の国政全般を支える万能の官僚であった。

内政手腕 ― 『甲州法度之次第』起草における中心的役割

高白斎の功績として、まず特筆すべきは、武田氏の分国法として名高い『甲州法度之次第』(信玄家法)の制定に中心的な役割を果たしたことである 6 。『高白斎記』の天文16年(1547年)5月晦日の条には、高白斎が晴信に法度の草案を進上したという明確な記述があり、彼がこの法制定の事実上の責任者であったことは疑いない 1 。この法度は、家臣団の統制、訴訟制度の整備、農民保護などを定め、武田氏の領国支配の根幹をなすものであった 23 。高白斎がこのような国家の基本法を起草できたことは、彼が単なる武人ではなく、高度な法律知識と行政能力を兼ね備えた当代一流の知識人であったことを証明している。

外交手腕 ― 甲相駿三国同盟成立への貢献と対朝廷外交

高白斎は、武田氏の外交政策においても不可欠な存在であった。

- 三国同盟の立役者: 武田氏の外交戦略の根幹をなした甲相駿三国同盟の成立過程において、高白斎は重要な役割を演じている。天文14年(1545年)、駿河の今川氏と相模の北条氏が駿河東部を巡って争った「河東の乱」では、板垣信方らと共に両者の間に立って調停に奔走した 1 。さらに天文21年(1552年)11月には、晴信の嫡男・義信と今川義元の娘・嶺松院との婚儀をまとめるために奔走し、約定を取り付けている 1 。この甲駿同盟の強化が、後の三国同盟の礎となった。彼の粘り強い交渉が、武田氏の背後を安定させ、信濃侵攻に専念できる環境を創出したのである。

- 対朝廷・公家外交: 高白斎は、三条西実澄、四辻実遠、冷泉為和といった京都の公卿たちが甲斐を訪れた際の接待役も務めている 1 。これは、武田氏が中央の権威と繋がり、自らの統治の正当性を高めるための重要な外交活動であり、高白斎がその窓口として、洗練された教養と作法を身につけていたことを示している。

軍事活動 ― 文官に留まらない武人としての一面

高白斎は優れた文官であると同時に、戦場においても確かな実績を残している。

- 実戦指揮官として: 天文11年(1542年)の信濃諏訪侵攻では、武田氏に反旗を翻した高遠頼継を攻略する部隊の先陣を務め、翌日には藤沢頼親が籠城する福与城を陥落させるなど、一軍を率いる将としての能力も示した 1 。彼の役割は、後方での事務に留まるものではなかった。

- 軍事儀礼と特殊技能: 彼は、築城の際に執り行われる「鍬立(くわたて)」という地鎮祭のような儀式を仕切っていた記録がある 6 。これは当時の軍師の重要な仕事の一つとされており、彼が軍事に関する儀礼や故実にも通じていたことを示している。また、信濃戸石城攻めの際には、天文学の知識を用いて気象を予測し、軍の進退を具申したとも伝えられており 6 、「観天望気」の術を心得ていたとされる 27 。

- 調略活動: 降伏した信濃の国衆との取次役や、天文18年(1549年)に北信濃の雄・村上義清との和睦交渉(これは実現しなかった)を行うなど、武力を用いない調略の分野でも活動していた 1 。

第二章:武田信玄の「軍師」としての特質

武田信玄の「軍師」といえば、多くの人が山本勘助の名を思い浮かべる。しかし、史実における高白斎の役割を検証すると、彼こそが信玄の頭脳として機能した、もう一人の、あるいはそれ以上の「軍師」であった可能性が浮かび上がる。

高白斎の役割は、後世に創作された「軍師」のイメージとは一線を画すものであった。彼は、兵法や築城といった特定の軍事技術に特化した専門家である山本勘助や、武勇に優れ大軍を率いた武断派の筆頭・板垣信方とは異なる。高白斎は、政務、外交、軍事、儀式、そして記録という、国家運営のあらゆる側面を一人でこなし、主君・信玄の構想を具現化するための実務能力と、主君との絶対的な信頼関係を基盤に活動した「万能型の宰相・側近」であった。山本勘助が「戦術」の専門家、板垣信方が「戦闘」の指揮官であったとすれば、高白斎は武田氏という国家の「戦略」と「統治」そのものを担う存在だったと言える。この役割分担とそれぞれの専門性が、武田家臣団の強さの源泉であった。

表1:武田信玄の主要側近の役割比較

|

人物 |

出自・立場 |

主な役割・専門分野 |

活動の根拠となる主要史料 |

後世のイメージ |

|

駒井高白斎 |

甲斐源氏分流、譜代家老 |

万能型宰相・側近 (内政、外交、軍事、儀式、記録) |

『高白斎記』、武田氏関連文書 |

信玄の影の頭脳、冷静沈着な官僚 |

|

山本勘助 |

三河出身の浪人、足軽大将 |

専門家型軍師 (兵法、築城術、調略) |

『高白斎記』、『甲陽軍鑑』 |

隻眼の天才軍師、伝説的人物 |

|

板垣信方 |

甲斐源氏分流、譜代家老(両職) |

武断派筆頭・総指揮官 (軍団指揮、信虎追放主導、信玄の傅役) |

『高白斎記』、『勝山記』など |

信玄を支えた猛将、悲劇の宿老 |

この比較表は、武田家臣団の多様な人材構造を明確に示している。特に「史料上の根拠」と「後世のイメージ」を対比することで、史実と伝説の間の差異が浮き彫りになる。山本勘助の名声が、物語性の高い『甲陽軍鑑』に大きく依存しているのに対し、高白斎の功績は『高白斎記』という一次史料に近い記録によって裏付けられている。高白斎の評価が勘助ほど大衆的でないのは、彼の功績が合戦での華々しい武功ではなく、国家運営を支える地味だが極めて重要な実務にあったためであり、この表はその構造的な理由を視覚的に理解する一助となる。

「武田二十四将」に数えられない理由の考察

駒井高白斎は、その多大な功績にもかかわらず、江戸時代に成立した「武田二十四将」の肖像画などには、その名が見られないことが多い 6 。これは、「二十四将」という概念自体が、『甲陽軍鑑』などを基に、合戦での武勇に優れた猛将を中心に後世に創作されたものであるためである 9 。高白斎の功績は、前述の通り内政や外交といった、いわば「裏方」としての側面が強く、派手な武勇伝とは性質が異なっていた。そのため、武勇を尊ぶ江戸時代の価値観の中で選ばれた「二十四将」のリストからは漏れたものと考えられる。山梨県立博物館が開催した「TKD24総選挙」という企画でも、高白斎は35位であり、専門家や熱心な歴史愛好家からの評価は高いものの、一般的な知名度では武断派の将軍たちに及ばない現状が示されている 30 。

第三章:『高白斎記』の史料的価値と分析

駒井高白斎を語る上で、彼が遺したとされる『高白斎記』(別称『甲陽日記』)の存在は欠かすことができない 17 。この史料は、高白斎個人の業績を示すだけでなく、戦国期の武田氏を研究する上で最も重要な根本史料の一つと位置づけられている。

第一節:『高白斎記』の概要と内容

『高白斎記』は、明応7年(1498年)の武田信虎の誕生から、天文22年(1553年)の信玄の嫡男・義信の祝儀まで、約56年間にわたる武田氏とその周辺の動向を、編年体の日記形式で記録した史料である 17 。その内容は、武田氏の軍事行動や外交交渉、家臣団の人事や儀式、さらには京都の中央政情や天変地異に至るまで、極めて多岐にわたっている。武田氏の視点から戦国時代を具体的に知ることができる、貴重な記録と言える。

第二節:史料批判的検討

『高白斎記』は非常に価値の高い史料であるが、その利用にあたっては、いくつかの点に注意を払う必要がある。

- 一次史料としての信頼性と限界: 『高白斎記』は、同時代に記録されたという点で、『妙法寺記』や『勝山記』と並び、武田氏研究における第一級の根本史料と評価されている 5 。しかし、その原本とされる写本は1945年の甲府空襲で焼失しており 32 、現存するのはそれ以前に作成された転写本や刊本のみである。また、筆者が高白斎本人であるという説が定説となっているが 17 、武田家の公式な用務日誌などを基に、後年になって編纂されたものである可能性も研究者によって指摘されている 17 。

- 『甲陽軍鑑』との関係性 ― 後世の竄入(そうにゅう)問題: 『高白斎記』を扱う上で最も重要なのが、後世の軍記物語である『甲陽軍鑑』との関係である。研究によって、『高白斎記』の写本には、『甲陽軍鑑』の記述が後から挿入・加筆された箇所(竄入)が存在することが明らかになっている 17 。これは、より物語性が高く、江戸時代に広く流布した『甲陽軍鑑』の内容に合わせる形で、史料的価値が高いとされる『高白斎記』の記述を「修正」あるいは「補強」しようという意図が働いた結果と考えられる。したがって、『高白斎記』を史料として利用する際には、どの部分が原初の記録で、どの部分が後世の加筆かを慎重に見極める史料批判の作業が不可欠となる。

この『高白斎記』と『甲陽軍鑑』の関係性は、戦国史研究における「史実」と、後世に形成された「記憶・物語」との相克を象徴している。『高白斎記』が武田氏の活動を客観的に記録した「一次データ」に近い性格を持つとすれば、『甲陽軍鑑』は武田家の武勇や教訓を後世に伝えるために編まれた「教育的な物語」としての側面が強い 35 。駒井高白斎という人物を真に理解することは、この二つの史料を批判的に読み解き、彼の客観的な功績と、後世に形成されたイメージとを分離し、再統合していく知的な作業そのものであると言えるだろう。

結論:駒井高白斎の歴史的評価

駒井高白斎は、戦国時代の武田家臣団において、他に類を見ない特異かつ重要な存在であった。彼の歴史的評価は、以下の二点に集約される。

第一に、 武田氏の発展を支えた万能の官僚・側近 としての評価である。高白斎は、特定の分野に特化した専門家ではなく、内政(『甲州法度之次第』の起草)、外交(甲相駿三国同盟の締結)、軍事(信濃侵攻での実戦指揮や調略)、儀礼(築城時の鍬立)の全てに通じ、主君・信玄の意図を的確に汲み取って実行する、極めて有能かつ信頼の厚い「懐刀」であった。彼の広範かつ緻密な実務能力なくして、武田信玄の領国拡大と安定した統治体制の構築は成し得なかったであろう。彼は、華々しい武功で名を馳せる武将とは異なる形で、武田氏の覇業の礎を築いたのである。

第二に、 記録者としての不滅の功績 である。彼の最大の功績は、その政治的・軍事的な活動に加えて、武田氏の動向を詳細に記録した『高白斎記』を後世に遺したことにある。この史料は、後世の加筆という問題点を内包しつつも、それを差し引いてなお、戦国期における武田氏、ひいては東国社会の実態を解明する上で不可欠な、第一級の歴史遺産である。高白斎は、自らが武田家の歴史を「作る」当事者であったと同時に、その歴史を「記録する」という客観的な視点をも併せ持っていた。

結論として、駒井高白斎は、武田信玄の影に隠れがちでありながら、その実、武田氏の栄光を内政・外交の両面から支え、さらにはその歴史を後世に伝えるという二重の役割を果たした、比類なき人物であったと評価できる。彼の存在を深く理解することこそ、戦国大名・武田氏の実像をより正確に把握するための鍵となるのである。

引用文献

- 駒井高白斎 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E4%BA%95%E9%AB%98%E7%99%BD%E6%96%8E

- 駒井高白斎とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%A7%92%E4%BA%95%E9%AB%98%E7%99%BD%E6%96%8E

- 戦国軍師に学ぶ 「勝てる」戦略&戦術立案の極意 | 通信教育 | 製品・サービス http://iec.jp/library/kanri/preview/sn-05070/sn-05070.html

- 滋野一党/小助が選ぶ武田二十四将/甲斐の虎 http://koskan.nobody.jp/takeda_tora.html

- 滋野一党戦友 http://koskan.nobody.jp/takeda1.html

- 武田家の軍師たち~駒井高白斎と荻原常陸介 - 歴史人 https://www.rekishijin.com/9252

- 駒井氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E4%BA%95%E6%B0%8F

- 駒井郷(こまいごう)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A7%92%E4%BA%95%E9%83%B7-3057607

- 山本勘助 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9

- 駒井政直 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E4%BA%95%E6%94%BF%E7%9B%B4

- 駒井山城守 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/komai.html

- 小助の部屋/滋野一党/甲斐武田氏(親族衆/一門衆/家老衆/譜代衆/外様衆) http://koskan.nobody.jp/takeda.html

- 山梨県 http://ww36.tiki.ne.jp/~taketyan-512/siro3/yamanashi.html

- 古城の歴史 躑躅ヶ崎館 https://takayama.tonosama.jp/html/tsutsujigasaki.html

- 武田信虎は、なぜ「首都甲府」の建設を決断したのか~再評価すべきその先駆性 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/8944

- 武田信玄の棒道と甲州法度次第【戦国ロジ其の2】 - LOGI-BIZ online https://online.logi-biz.com/9595/

- 高白斎記 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E7%99%BD%E6%96%8E%E8%A8%98

- 駒井昌直(こまい まさなお)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A7%92%E4%BA%95%E6%98%8C%E7%9B%B4-1075820

- 駒井右京亮昌直屋敷 - 城郭図鑑 http://jyokakuzukan.la.coocan.jp/015yamanashi/057komai/komai.html

- 宝積寺 駒井昌直墓所 | 甲斐武田を探検っ!! https://ameblo.jp/mnrhanz1/entry-12424650939.html

- 駒井親直(こまい ちかなお)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A7%92%E4%BA%95%E8%A6%AA%E7%9B%B4-1075812

- 戦国大名武田氏における暴力の規制について(1) https://opac.ryukoku.ac.jp/iwjs0005opc/bdyview.do?bodyid=BD00003996&elmid=Body&fname=r-ho_045_04_012.pdf&loginflg=on&once=true

- 甲州法度次第 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%B7%9E%E6%B3%95%E5%BA%A6%E6%AC%A1%E7%AC%AC

- 嶺松院 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B6%BA%E6%9D%BE%E9%99%A2

- 戦国軍師に学ぶ 「勝てる」戦略&戦術立案の極意 | 通信教育 | 製品・サービス http://iec.jp/hanshita/kanri/preview/sn-05070/sn-05070.html

- 小助官兵衛の戦国史シナリオ/小助官兵衛の戦国史に登場する城郭一覧 http://koskan.nobody.jp/sengokusi_shinano.html

- 戦国の「軍師」とは何者なのか|Saburo(辻 明人) - note https://note.com/takamushi1966/n/n296f34ec2c69

- 戦国軍師に学ぶ 「勝てる」戦略& 戦術立案の極意 https://learning.iec.co.jp/course/cms-portal/wp-content/uploads/2024/07/sn-05070.pdf

- 信玄公のまち 古府を歩く|武田家の家臣たち 武田二十四将と甲州軍団 - 甲府市 https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shingenkou-no-machi/24generals.html

- 10周年記念特別展「武田二十四将」: 山梨県立博物館 -Yamanashi Prefectural Museum- http://www.museum.pref.yamanashi.jp/3nd_tenjiannai_16tokubetsu001_tkd24result.html

- 甲府市/開府500年コラム~序章2~ https://www.city.kofu.yamanashi.jp/koho/kaifukoramu/beginning2.html

- 高白斎記(こうはくさいき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E7%99%BD%E6%96%8E%E8%A8%98-3057884

- 『高白斎記:箋註』(広瀬広一/箋註 甲斐郷土史研究会 1940年)の本文の中で、四角で囲ってある部分... | レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/reference/show?page=ref_view&rnk=1&mcmd=25&st=update&asc=desc&fi=2_2%208_21%202_9%206_0&lsmp=1&id=1000347117

- ;「上田原合戦」「戸石崩れ」に見る『甲陽軍鑑』のリアリティ http://yogokun.my.coocan.jp/kouyougunkan.htm

- 甲陽軍鑑 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E9%99%BD%E8%BB%8D%E9%91%91