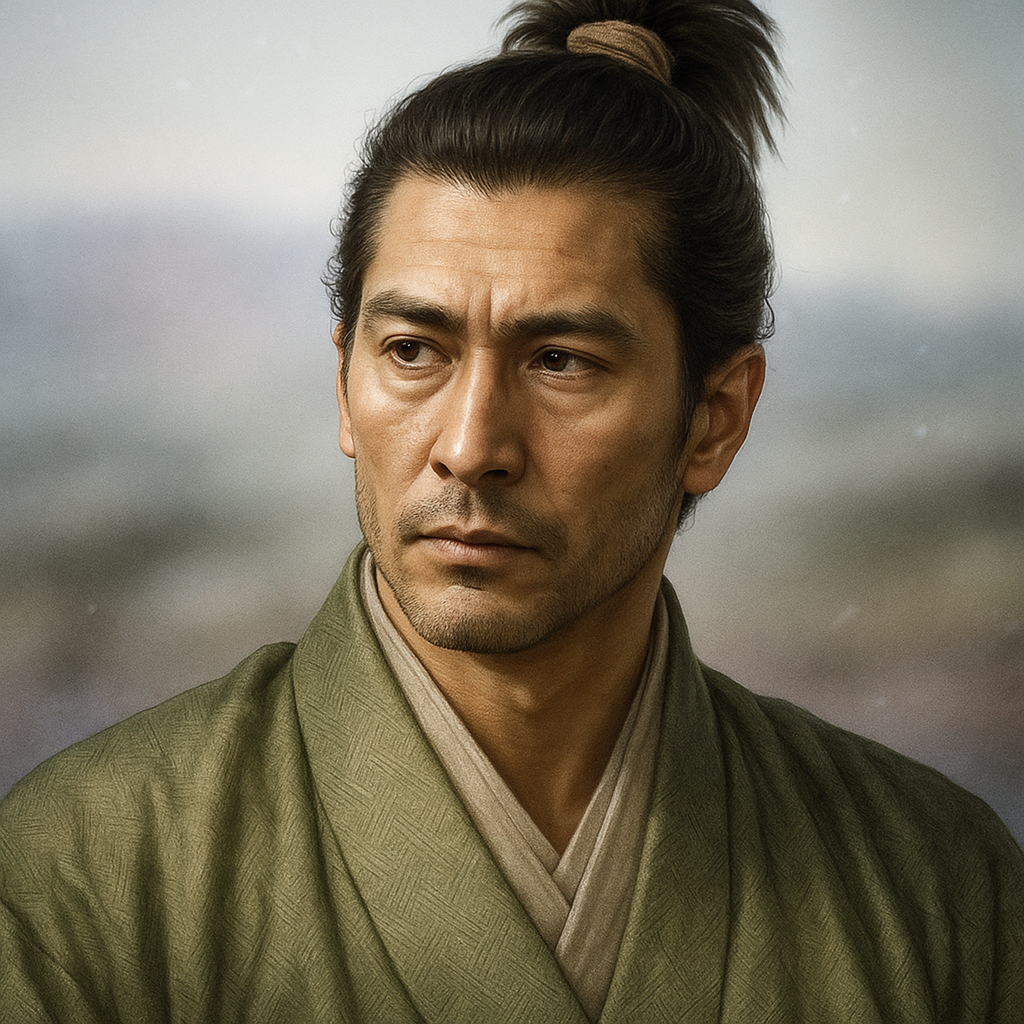

駒木根利政

駒木根利政は豊臣・徳川に仕えた武将。陸奥岩城の代官として統治手腕を発揮。関ヶ原後は徳川直臣となり、鉄砲頭も務めた吏僚型武将。

戦国・江戸初期の武将、駒木根利政の生涯に関する総合的考察

序章:駒木根利政とは何者か

駒木根利政(こまきね としまさ)は、天文23年(1554年)に生を受け、寛永12年(1635年)に82歳でその生涯を閉じた、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将である 1 。彼の生きた時代は、織田信長、豊臣秀吉による天下統一事業から、徳川家康による江戸幕府の創設と安定に至る、日本史上類を見ない激動の転換期であった。利政は、この時代を単なる武人としてではなく、特定の地域統治に長けた優れた吏僚(行政官)として、巧みに生き抜いた人物である。

一般的に、利政は「豊臣・徳川家臣。陸奥岩城の地侍をよく掌握していたため、3千石を与えられ、代官となる。関ヶ原合戦後は徳川家に仕え、平藩主となった鳥居忠政に仕えた」と要約される。しかし、この簡潔な記述の背後には、出自の謎、主家を巡る複雑な決断、そして時代の変化に対応した巧みなキャリア形成の物語が隠されている。

本報告書は、現存する断片的な史料や伝承を統合し、多角的な視点から分析することで、駒木根利政という一人の武将の実像に深く迫ることを目的とする。特に、彼の生涯が旧来の武勇や家格といった価値観だけでなく、特定の地域知識と統治能力という「専門性」によって切り拓かれた点に注目し、戦国武将から近世的官僚へと移行する過渡期における武士の生き方の一典型として、その歴史的意義を明らかにしたい。

第一章:出自を巡る謎 ― 岩城庶流か、近江の士か

駒木根利政の出自については、大きく分けて二つの説が存在し、その人物像を理解する上で最初の論点となる。一つは陸奥国岩城氏の支族とする説、もう一つは近江国出身で上杉景勝の旧臣とする説である。

第一節:『武家事紀』に見る「陸奥国岩城氏支族」説

軍記物である『武家事紀』を根拠とする説では、利政は陸奥国岩城氏の支族の出身であり、射撃に長けていたことから豊臣秀吉に召し出されたとされている 2 。この説は、利政の生涯における具体的な活動と高い整合性を持つ。

第一に、駒木根氏そのものが、古くから陸奥国南部の浜通りに勢力を張った桓武平氏系の国人領主・岩城氏の庶流として認識されている点が挙げられる 4 。駒木根という姓の由来についても、岩城領内の上遠野地方にあった生駒、木戸、根岸という三つの郷を所領としたことに由来するという説があり、地域との深いつながりを示唆している 6 。

第二に、利政のキャリアを特徴づける「奥州情勢に詳しく、岩城の地侍をよく統率していた」という卓越した能力は、彼がその土地の事情や人間関係を熟知した在地出身者であったと仮定すれば、極めて自然に説明できる 3 。実際に利政は、豊臣政権下で上遠野の代官を務め、上遠野城を居城として改修した記録も残っており、この地が彼の活動拠点であったことは明らかである 8 。

第二節:『寛政重修諸家譜』に見る「近江国出身・上杉景勝旧臣」説

一方、江戸幕府が編纂した公式の系譜集である『寛政重修諸家譜』巻第九百三十五には、駒木根氏について「先祖より数代近江国に住し、利政にいたり上杉景勝につかへ、のち処士となる」と記されている 9 。これは、利政が近江国の出身で、一時期は上杉景勝に仕官したものの、その後浪人(処士)となっていたところを徳川家康に召し出された、という経歴を示すものである 2 。

『寛政重修諸家譜』は幕府の公式記録として高い史料的価値を持つことは論を俟たない 10 。しかし、その編纂は各家から提出された呈譜(家系図や由緒書)を基にしており、家の権威付けや体裁を整えるために、系譜が潤色・創作される事例も少なくなかった。

この説の最大の問題点は、利政の実際のキャリアとの間に存在する大きな矛盾である。近江出身で上杉家に仕えていた人物が、なぜ遠く離れた陸奥岩城の複雑な在地情勢に精通し、現地の地侍たちを巧みに掌握できたのか、という根本的な疑問が残る。また、上杉景勝が会津に移封された時代の家臣団名簿(分限帳)にも、駒木根利政の名は見当たらない 11 。

第三節:両説の比較分析と本報告の見解

二つの出自説を比較検討すると、利政の実際の活動と整合性の高い「岩城氏支族」説がより事実に近いと考えられる。ではなぜ、幕府の公式記録である『寛政重修諸家譜』に異なる記述が採用されたのであろうか。

この背景には、江戸幕府の確立期における武家の「家格」を巡る意識があったと推察される。徳川幕府の支配体制が安定する中で、旗本や御家人といった直臣たちの間では、その家の由緒や家格が極めて重要視されるようになった。その際、「陸奥の土豪出身」という出自は、「近江の由緒ある武士が、名門上杉家に仕えた後、徳川家に認められ直参となった」という経歴に比べ、幕府旗本としての権威付けにおいて見劣りした可能性がある。

したがって、利政自身、あるいは家を継いだ養子・政次が、幕府へ系譜を提出するにあたり、より体裁の良い経歴に「修正」した可能性は否定できない。公式記録の記述は、史実そのものというよりは、駒木根家が徳川の世において自らをどのように位置づけようとしたか、その願望の表れと解釈することも可能である。

以上の分析から、本報告では、キャリアや後世の伝承との強い整合性を重視し、 駒木根利政は陸奥国岩城地方に根差した在地武士、すなわち岩城氏の支族出身であった蓋然性が極めて高い と結論付ける。

【表1:駒木根利政の出自に関する諸説の比較】

|

史料名 |

出自 |

仕官経緯 |

根拠・背景 |

信憑性評価 |

|

|

『武家事紀』説 |

陸奥国岩城氏の支族 |

射撃の技能により豊臣秀吉に召し出される。 |

・駒木根氏自体が岩城氏庶流と認識されている 4 。 |

・利政のキャリア(岩城の専門家)と完全に一致する。 |

高い |

|

『寛政重修諸家譜』説 |

近江国の武士 |

上杉景勝に仕えた後、浪人となり、徳川家康に召し出される。 |

・江戸幕府の公式系譜集としての権威。 ・幕府旗本としての家格を意識した潤色の可能性。 |

低い |

第二章:豊臣政権下の代官として ― 奥州岩城における活動

駒木根利政が歴史の舞台に登場するのは、豊臣秀吉による天下統一事業が最終段階に入った時期である。天正18年(1590年)の小田原征伐後、秀吉は奥州仕置を断行し、東北地方の諸大名を豊臣政権の支配下に組み込んだ。この過程で、陸奥の戦国大名であった岩城氏も所領を安堵されたが、同時に豊臣政権は重要拠点に直轄の代官を置くことで、中央集権的な支配体制の浸透を図った 13 。

利政は、まさにこの新たな統治体制の中でその能力を見出された人物であった。彼は秀吉の足軽大将となり、陸奥国岩城の代官に任命されたと記録されている 1 。彼の任務は、単に年貢を徴収するだけでなく、現地の情勢を安定させ、在地勢力を新政権に服属させることにあった。特に「岩城の地侍をよく統率していた」という評価は、彼が単なる武力や権威に頼るのではなく、在地出身者ならではの知見を活かし、現地の慣習や人間関係を巧みに利用して高度な政治的調整を行ったことを示唆している 3 。

この功績により、利政は上遠野(現在の福島県いわき市遠野町)において7,000石の知行を与えられた 1 。これは、一個人の俸禄としては破格であり、代官としての統治経費や配下の兵力を維持するための費用を含んだ、彼の権限と責任の大きさを物語るものである。

利政のこのようなキャリアは、戦国時代から近世へと移行する中で、武士に求められる能力が変化していったことを象徴している。個人の武勇や家柄が絶対的な価値を持った時代から、検地や刀狩を通じて中央集権化を進める豊臣政権下では、利政のような統治実務に長けた「吏僚(官僚)」的な人材が不可欠となった。彼の価値は、一騎当千の武勇以上に、特定地域を円滑に治めるという専門性にあったのである。利政は、武士の役割が独立した「領主」から、巨大な統治機構を支える「専門官僚」へと変質していく、時代の流れを体現した人物であったと言えよう。

第三章:関ヶ原合戦と徳川への帰属

慶長3年(1598年)の豊臣秀吉の死後、天下は再び動乱の兆しを見せ始める。そして慶長5年(1600年)、徳川家康率いる東軍と石田三成を中心とする西軍が激突する関ヶ原の戦いが勃発した。この天下分け目の決戦において、駒木根利政は時勢を的確に見極め、徳川家康に属するという重大な決断を下す 3 。

当時、利政の主家筋にあたる岩城氏の当主は岩城貞隆であった。貞隆は常陸の雄・佐竹義宣の実弟であり、佐竹氏から岩城氏へ養子に入った人物である 13 。その佐竹氏が、石田三成との親交から去就を決めかね、曖昧な態度に終始したため、岩城氏もまた西軍に与したと見なされる結果となった 14 。利政は、この主家の動向とは一線を画し、自らの判断で新時代の覇者となるであろう家康の側に立ったのである。

家康の勝利に終わった関ヶ原の戦いの後、岩城氏は改易、すなわち領地没収の処分を受けた 3 。この戦後処理において、利政は家康から極めて重要な役割を任される。それは、混乱が予想される旧岩城領を接収し、治安を維持した上で、後任の領主として入封する譜代の重臣・鳥居忠政へ円滑に引き渡すという、高度な実務能力と現地への影響力がなければ到底成し得ない任務であった 3 。

慶長7年(1602年)の史料には、利政が「駒木根右近利政」として、同じく徳川方の代官である岡本宮内義保と共に、磐城平の房岡(おそらく城、あるいは館)に在城し、家康の重臣である大久保忠隣と本多正信の指揮下で、佐竹氏旧領の接収と治安維持にあたっていたことが記録されている 14 。この事実は、彼がもはや豊臣政権の代官ではなく、完全に徳川家の統治機構に組み込まれた実務官僚として活動していたことを明確に示している。

利政の徳川への帰属は、単なる個人的な寝返りや鞍替えとは一線を画す。家康にとって、関ヶ原後の奥州、特に伊達政宗や上杉景勝といった大勢力に隣接する磐城地方の安定化は最優先課題であった。そのためには、現地の事情に精通し、在地勢力を掌握できる実務者が不可欠であり、豊臣政権下で既に代官としての実績を持つ利政は、この任務に最適な人材だったのである。家康は彼の専門性を高く評価し、政権が交代しても、同じ地域で同じ役割を継続させた。利政のキャリアは、個人の忠誠心のみならず、実務能力こそが武士の価値を決定する新時代への移行を如実に物語っている。

第四章:磐城平藩主・鳥居忠政との関係

旧岩城領の戦後処理を終え、慶長7年(1602年)に鳥居忠政が新たな領主として磐城平に入封すると、駒木根利政はその家臣となった 3 。これは、新領主が在地の実力者を家臣団に組み込むことで、領国支配を円滑に進めようとする、当時としてはごく一般的な措置であった。しかし、利政と忠政の関係は平穏には終わらなかった。

史料には、利政がやがて「忠政とあらそい」、その結果、主君である忠政のもとを去り、徳川家康に直接招かれて代官(幕府直臣)になったと簡潔に記されている 1 。この「あらそい」が、利政のキャリアにおける決定的な転機となった。

この対立の真相は、単なる主従間の個人的な不和や感情的なもつれに留まるものではなかった可能性が高い。むしろ、それは新領主と幕府の代理人との間に生じた、構造的な権限争いであったと推察される。鳥居忠政は、関ヶ原の前哨戦である伏見城の戦いで壮絶な討死を遂げた父・元忠の功績により、10万石の大名に取り立てられた徳川譜代の重臣である 15 。彼が自らの領国を一元的に支配したいと考えるのは当然であった。

一方の利政は、家康から直接、戦後処理と領地引き渡しを命じられた「幕府の代理人」としての性格を色濃く帯びていた。彼は形式上は忠政の家臣でありながら、実質的には家康への報告義務を負う立場にあったと考えられる。この二重の立場が、領国経営の方針、例えば在地勢力の処遇や検地の進め方などを巡って、忠政との間に深刻な摩擦を生んだのではないか。

この対立を調停したのが、最高権力者である家康自身であった。家康が利政を「招いて代官とした」という措置は、極めて巧みな政治判断であった。これにより、家康は忠政の領主としての面子を保たせつつ、利政という有能な専門官僚を、一藩の家臣という枠から解放し、幕府が直接活用できる直臣(旗本)として手元に置くことに成功したのである。

したがって、この「あらそい」は、利政が単なる一地方の有力者から、幕府中枢にその能力を認められた国家の官僚へと飛躍する重要なステップであった。それは、彼がもはや一藩の家臣に収まる器ではなく、徳川の天下を支えるべき専門家であると、家康自身によって公に認められた瞬間であったと言えるだろう。

第五章:徳川直臣としての後半生

鳥居忠政のもとを離れ、徳川家康直属の臣となった駒木根利政は、そのキャリアの最終段階を幕府旗本として歩むこととなる。彼の能力は、平時の統治のみならず、戦時においても発揮された。

慶長19年(1614年)に勃発した大坂冬の陣、そして翌年の夏の陣において、利政は徳川方として参陣している。その際の役職は「鉄砲頭」であり、50名の鉄砲隊を率いていた記録が残る 1 。この事実は、彼の出自に関する『武家事紀』が伝える「射撃に長けていた」という記述を裏付けるものであり、興味深い 2 。彼は、在地勢力を掌握する政治力や行政手腕といった吏僚としての側面に加え、鉄砲という当時の最新兵器を運用する技術部隊の指揮官という、武人としての専門性も兼ね備えていたことがわかる。

大坂の陣が終結し、徳川の天下が盤石なものとなると、利政は幕府直参の旗本として、その後の治世を支えた。当初、彼に与えられた知行は3,000石であったとされるが、最終的な石高や具体的な役職については、残念ながら詳細な史料が残されていない。しかし、後述する養子のキャリアを見ても、彼が幕府内で確固たる地位を築いていたことは疑いようがない。

戦国の動乱が遠い過去となり、徳川幕府による安定した治世が確立された寛永12年(1635年)、利政は82歳でその長い生涯に幕を閉じた 1 。戦国の世に生まれ、織豊政権を経て、徳川幕府の創成期を生き抜いた彼の生涯は、まさに時代の激動そのものであった。

第六章:後継者と後世への影響

駒木根利政の死後も、彼が築いた家と、彼にまつわる記憶は後世に受け継がれていった。その足跡は、幕府の公式記録と、彼が深く関わった故郷・磐城の地の両方に残されている。

第一節:養子・駒木根政次と旗本駒木根家

利政には実子がおらず、養子として駒木根政次を迎えて家を継がせた 3 。利政が築いた幕府内での地位は、この政次によってしっかりと継承された。政次は幕府旗本として仕え、寛永15年(1638年)に起こった島原の乱の際には、幕府軍の総大将であった松平信綱のもとへ、将軍の意を伝える上使として派遣されるという重責を担っている 17 。これは、駒木根家が単なる一旗本ではなく、幕府中枢から信頼される家として確立していたことを示すものである。

第二節:いわき市に残る伝承と史跡

利政の記憶は、彼が活躍した故郷、現在の福島県いわき市に今なお息づいている。

いわき市遠野町滝にある真言宗の寺院、榎田山安養院経蔵寺には、「右近桜」と呼ばれる美しいシダレザクラがある 18 。この桜は、利政の通称である「右近」にちなんで名付けられたもので、彼が父の菩提を弔うために自ら植樹したと伝えられている 18 。この伝承は、彼の出自がこの磐城の地にあることを強く示唆する傍証であると同時に、彼が地域の人々にとって、単なる支配者ではなく、敬愛の念と共に記憶されるべき存在であったことを物語っている。なお、同寺に利政自身の墓所の存在は確認されていない。

また、彼が代官時代の居城とした上遠野城は、利政によって改修が加えられたと伝えられており、この地が彼の活動の原点であったことを示している 8 。

第三節:駒木根一族の生存戦略

一方で、時代が下った明治期の史料には、別の駒木根氏の動向が見られる。関ヶ原の戦いで改易された岩城氏は、その後、徳川家への嘆願が実り、信濃中村藩を経て出羽亀田藩2万石の大名として家名の再興を許された 14 。この亀田藩の家臣団名簿の中に、「駒木根栄」「駒木根肇」「駒木根国明」といった複数の駒木根姓の武士の名が確認できるのである 21 。

この事実は、駒木根一族が、徳川幕府という新たな中央権力の下で、実に巧みな二重の生存戦略をとったことを示唆している。すなわち、利政と養子・政次に代表される本家筋は、幕府直参の旗本となることで、家の安泰と発展を確実なものとした。その一方で、磐城の地に残った親族や一門の一部は、旧主家である岩城氏が亀田藩として再興されると、その家臣団に加わった。これは、武士たちが、幕府への奉公という新たな忠誠の形を受け入れつつも、自らの一族のルーツや地縁、旧主家との繋がりをも大切にし続けた、江戸時代の武家社会の複雑な実態を映し出す好例と言えよう。利政の生涯と彼の一族のその後の動向は、時代の転換期において、武士たちが如何にして家の存続と繁栄を図ったか、その多様な戦略を我々に教えてくれる。

【表2:駒木根利政 略年表】

|

西暦(和暦) |

年齢 |

出来事 |

関連史料 |

|

1554年(天文23年) |

1歳 |

誕生。 |

1 |

|

天正年間(1573-1592年) |

- |

豊臣秀吉に仕え、足軽大将となる。陸奥国岩城の代官に任命され、上遠野で7,000石を領する。 |

1 |

|

1600年(慶長5年) |

47歳 |

関ヶ原の戦いで徳川家康に属する。 |

3 |

|

1601年(慶長6年) |

48歳 |

伏見にて家康に拝謁し、正式に徳川家臣となる。 |

9 |

|

1602年(慶長7年) |

49歳 |

家康の命により陸奥国岩城へ赴き、岩城氏改易後の旧領を処理。鳥居忠政への引き渡しを行う。その後、忠政に仕える。 |

3 |

|

慶長7年以降 |

- |

鳥居忠政と対立し、家康に招かれて幕府直臣(代官)となる。知行3,000石。 |

1 |

|

1614年(慶長19年) |

61歳 |

大坂冬の陣に鉄砲頭として参陣。 |

1 |

|

1615年(元和元年) |

62歳 |

大坂夏の陣に鉄砲隊50名を率いて参陣。 |

3 |

|

1635年(寛永12年) |

82歳 |

死去。 |

1 |

結論:乱世を生き抜いた吏僚的武将の実像

駒木根利政の生涯を多角的に検証した結果、彼は単なる一介の武将ではなく、時代の転換点を鋭敏に察知し、自らの専門性を武器に生き抜いた、極めて有能な「専門吏僚的武将」であったと結論付けられる。

彼のキャリアは、武勇や家柄といった旧来の価値観が絶対であった戦国の世から、統治能力や実務的な専門性が重視される近世へと移行する、時代の大きな潮流そのものを体現している。岩城氏の支族という出自を活かして在地勢力を掌握する統治能力、鉄砲隊を率いる戦闘技術、そして豊臣政権から徳川幕府へと、自らの能力を最も高く評価する主君を見極める政治的嗅覚。これら全てが、彼を単なる地方の土豪から幕府直参旗本へと押し上げた原動力であった。

特に、新領主・鳥居忠政との対立と、その後の徳川家康による直接登用は、彼の価値が一個人の家臣に留まるものではなく、国家の統治機構が直接活用すべきものであったことを示している。歴史の表舞台に名を連ねる大名たちの華々しい活躍の影には、利政のように、新時代の統治体制を実務レベルで支えた、数多くの専門官僚たちの地道な働きがあった。

駒木根利政の生涯は、歴史の中に埋もれがちな、しかし新時代を築く上で不可欠であった吏僚たちの存在に光を当てる、貴重な事例である。彼の生き様は、激動の時代において、武士がいかにして自らの価値を証明し、家を存続させていったのか、その一つの確かな答えを示していると言えよう。

引用文献

- 駒木根利政(こまぎね としまさ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%A7%92%E6%9C%A8%E6%A0%B9%E5%88%A9%E6%94%BF-1075836

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E6%9C%A8%E6%A0%B9%E5%88%A9%E6%94%BF#:~:text=%E5%88%A9%E6%94%BF%E3%81%AE%E5%87%BA%E8%87%AA%E3%81%AB%E3%81%AF,%E3%81%9F%E3%80%81%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82

- 駒木根利政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E6%9C%A8%E6%A0%B9%E5%88%A9%E6%94%BF

- 福島県のご先祖調べ https://www.kakeisi.com/survey/survey_fukusima.html

- 岩城氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E5%9F%8E%E6%B0%8F

- 駒木根氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%92%E6%9C%A8%E6%A0%B9%E6%B0%8F

- 岩城氏流の駒木根氏とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E5%B2%A9%E5%9F%8E%E6%B0%8F%E6%B5%81%E3%81%AE%E9%A7%92%E6%9C%A8%E6%A0%B9%E6%B0%8F

- 上遠野城の見所と写真・全国の城好き達による評価(福島県いわき市) - 攻城団 https://kojodan.jp/castle/1349/

- 史資料編 https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1646901654494/files/shishiryou1.pdf

- 寛政重修諸家譜|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=909

- 上杉家 会津御在城分限帳 https://shiryobeya.com/shokuho/uesugibungen_keicho.html

- 上杉景勝 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%9D%89%E6%99%AF%E5%8B%9D

- 第3章 磐城平城の歴史 https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1646901654494/files/3.pdf

- 第十三章 佐竹氏の秋田移封 - 水戸市 https://www.city.mito.lg.jp/uploaded/attachment/10830.pdf

- 第2章 領主の変遷と主な出来事 https://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1646901654494/files/2.pdf

- 鳥居家のガイド - 攻城団 https://kojodan.jp/family/93/

- 歴史の目的をめぐって 立花忠茂 https://rekimoku.xsrv.jp/2-zinbutu-16-tachibana-tadashige.html

- 真言宗智山派 榎田山安養院経蔵寺 - いわき市観光サイト https://kankou-iwaki.or.jp/spot/10013

- いわき100のさくら https://kankou-iwaki.or.jp/feature/100sakura/top

- ある不動産業者の地名由来雑学研究~その弐拾壱~ - トータルプラン長山に。 https://www.totalplan.co.jp/sub9-H19-21.html

- 岸本良信公式ホームページ 藩士と幕臣の名簿 亀田藩 https://www.kishimotoyoshinobu.com/%E4%BA%80%E7%94%B0%E8%97%A9/