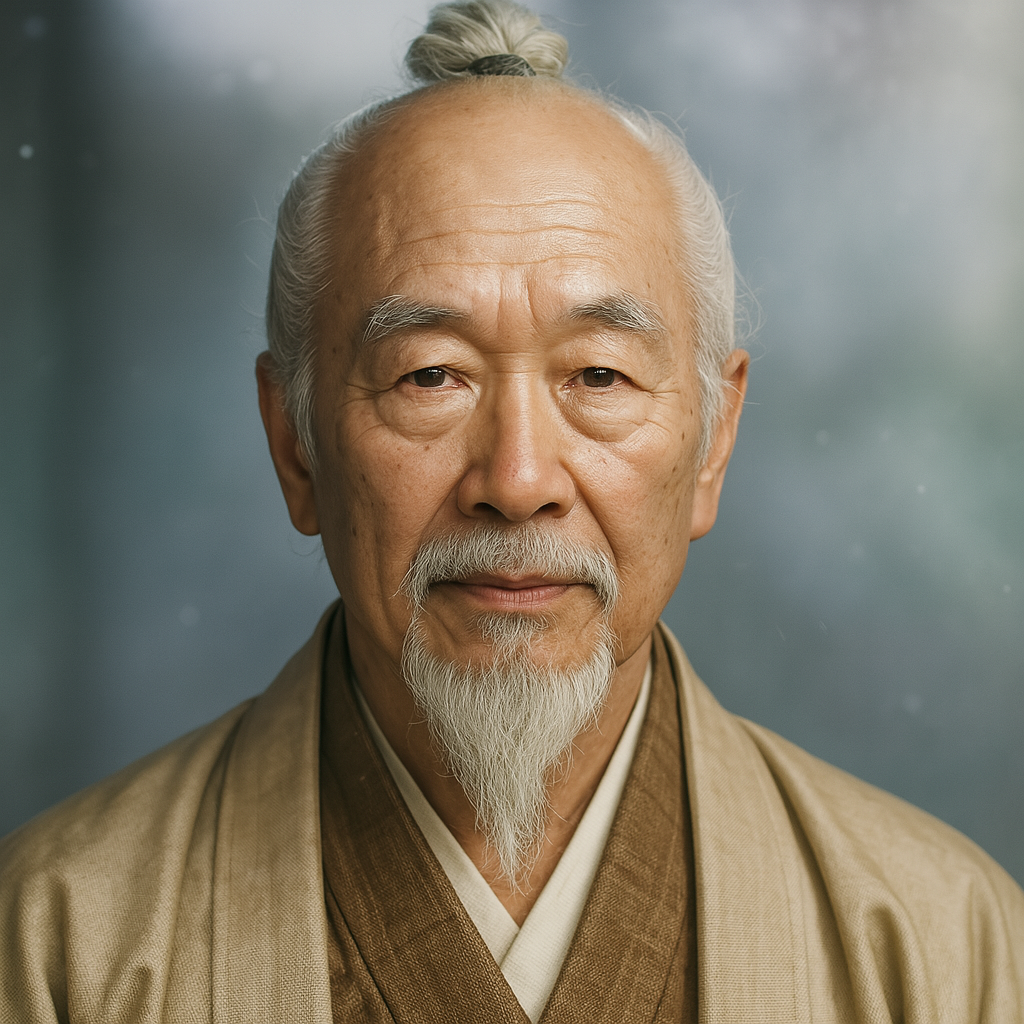

高力清長

徳川家康の古参家臣。「仏高力」と称され、三河一向一揆鎮圧後の仁政で人心を掌握。戦場での武功に加え、交渉や行政手腕にも長け、岩槻藩主として徳川政権を支えた。

『仏高力』の実像:徳川家臣・高力清長の生涯と高力家の軌跡

序章:徳川黎明期を支えた「仏」と呼ばれた男

徳川家康の家臣団には、数多の個性豊かな武将が名を連ねる。その中にあって、高力清長(こうりき きよなが)という人物は、特異な光彩を放つ存在として記憶されている。一般に彼は、「徳川家臣。駿府時代から家康に従う古参の将。多くの激戦に参加したが敵に対しても寛大で、清廉実直に働く様は『仏高力』と称された。関ヶ原合戦後に隠居」した人物として知られる 1 。この「仏(ほとけ)」という異名は、彼の温厚で慈悲深い人柄を端的に示すものとして、広く受け入れられてきた。

しかし、この異名に象徴される柔和なイメージは、彼の生涯の一側面に過ぎない。高力清長は、主君・家康が三河の小領主から天下人へと駆け上がる激動の時代を、その最初期から最後まで伴走した歴戦の武将であった。彼の経歴を丹念に追うと、姉川の戦いや三方ヶ原の戦いといった数多の激戦を潜り抜けた武人としての顔、敵将を説得し、大国との和議をまとめる交渉人としての顔、さらには城郭や軍船の建造を指揮する吏僚としての顔が見えてくる。彼の生涯は、戦国時代に求められた武勇と、近世の幕開けに必要とされた行政能力とを、高いレベルで兼ね備えた稀有な人物像を浮かび上がらせる。

本報告書は、この高力清長という人物について、単なる「心優しき将」という評価に留まらず、その出自から晩年に至るまでの全生涯を徹底的に調査し、その多面的な実像に迫ることを目的とする。「仏」という異名が、単なる個人的な資質の発露であったのか、あるいは戦乱の世を生き抜く中で培われた為政者としての統治哲学の表れであったのかを、具体的な逸話と歴史的文脈から解き明かす。

さらに、清長個人の清廉な生涯と、彼が築いた家が孫の代に栄光の頂点を極め、曾孫の代で改易という悲運に見舞われるまでの軌跡を追う。この一族の栄枯盛衰の物語は、個人の功績だけでは安泰たり得ない江戸時代の武家社会の厳格なシステムと、藩経営という普遍的な課題の困難さを映し出す鏡でもある。高力清長の生涯と高力家の軌跡を通して、徳川家臣団の特質、そして戦国から江戸へと移行する時代の大きなうねりを考察する。

高力清長 年表

|

年齢 |

元号 |

西暦 |

主要な出来事 |

|

1歳 |

享禄3年 |

1530年 |

三河国にて、松平氏家臣・高力安長の長男として誕生 4 。 |

|

6歳 |

天文4年 |

1535年 |

「守山崩れ」後の織田軍侵攻により、父・安長と祖父・重長が戦死。叔父・重正に養育される 4 。 |

|

23歳 |

天文21年 |

1552年 |

徳川家康に仕え、駿府での人質時代に随従する 2 。 |

|

31歳 |

永禄3年 |

1560年 |

桶狭間の戦いに際し、大高城の戦いで功を挙げる 4 。 |

|

33歳 |

永禄5年 |

1562年 |

家康の清洲同盟締結に際し、清洲城へ同行する 4 。 |

|

34歳 |

永禄6年 |

1563年 |

三河一向一揆の鎮圧戦に参加。土呂本宗寺を平定後、仏像や経典を保護し、「仏高力」と称される 3 。 |

|

35歳 |

永禄7年 |

1564年 |

岡崎奉行に任命される 4 。 |

|

36歳 |

永禄8年 |

1565年 |

本多重次、天野康景と共に三河三奉行に任命されたと伝わる 1 。 |

|

39歳 |

永禄11年 |

1568年 |

遠州平定戦にて、久野城主・久野宗能を説得し降伏させる 4 。 |

|

41歳 |

元亀元年 |

1570年 |

姉川の戦いに参戦し武功を立て、遠州に加増される 4 。 |

|

43歳 |

元亀3年 |

1572年 |

三方ヶ原の戦いに参加し負傷。一族郎党数十名が戦死する 4 。 |

|

51歳 |

天正8年 |

1580年 |

遠江国馬伏塚城主となる 6 。 |

|

53歳 |

天正10年 |

1582年 |

本能寺の変後、家康の伊賀越えに小荷駄奉行として随行し負傷。同年、駿河国田中城主となる 6 。 |

|

55歳 |

天正12年 |

1584年 |

小牧・長久手の戦いに参加。戦後、和議の使者を務める 2 。 |

|

57歳 |

天正14年 |

1586年 |

豊臣秀吉より豊臣姓を下賜され、従五位下河内守に叙任される。聚楽第の普請奉行を務める 6 。 |

|

61歳 |

天正18年 |

1590年 |

小田原征伐で開城交渉の使者を務める。家康の関東移封に伴い、武蔵国岩槻城主2万石となる 2 。 |

|

63歳 |

文禄元年 |

1592年 |

文禄の役(朝鮮出兵)に際し、肥前名護屋城にて軍船建造を担当する 4 。 |

|

70歳 |

慶長4年 |

1599年 |

嫡子・正長が早世する 4 。 |

|

71歳 |

慶長5年 |

1600年 |

関ヶ原の戦い後、家督を嫡孫・忠房に譲り隠居する 4 。 |

|

79歳 |

慶長13年 |

1608年 |

1月26日、江戸にて死去。墓所は岩槻・浄安寺 1 。 |

第一章:高力氏の出自と清長の青年期 ― 忠誠の礎

高力清長の生涯にわたる徳川家康への揺るぎない忠誠心は、彼の出自と青年期の経験に深く根差している。名門武家の末裔という自負、幼くして父祖を失った悲劇、そして若き主君と苦難を共にした原体験が、彼の人間性を形成する礎となった。

1-1. 熊谷直実を祖とする家系

高力氏の家系は、公式な系譜である『寛政重修諸家譜』などによれば、桓武平氏の流れを汲み、鎌倉時代の著名な御家人である熊谷次郎直実を遠祖とするとされる 5 。熊谷氏はもともと武蔵国を本拠としていたが、直実から数えて5代後の子孫が足利尊氏に従って軍功を挙げ、三河国八名郡の地頭職を得て移り住んだと伝わる 9 。

これが歴史的事実か、あるいは後世に家の権威を高めるための潤色かは判然としない部分もあるが、武士としての由緒が重んじられた当時において、こうした家系の認識は清長自身の自己規定に大きな影響を与えたと考えられる。実際に高力氏を名乗るようになったのは、清長の祖父にあたる高力重長の代からである 5 。重長は三河国額田郡高力郷(現在の愛知県額田郡幸田町)に拠点を構え、徳川家康の祖父である松平清康に臣従した 10 。ここから、高力家と松平(徳川)家の三代にわたる主従関係が始まったのである。

1-2. 幼くしての悲劇と苦難

享禄3年(1530年)、清長は松平氏の家臣・高力安長の長男として生を受けた 4 。しかし、彼がわずか6歳であった天文4年(1535年)、主家である松平家に激震が走る。当主の松平清康が、尾張遠征の陣中にて家臣に斬殺されるという「守山崩れ」事件が発生したのである 4 。この主家の混乱を好機と見た尾張の織田信秀が三河へ侵攻し、その防戦の最中に、清長の父・安長と祖父・重長は共に討死を遂げた 4 。

この一連の出来事は、清長の個人史に計り知れない影響を与えた。主家の内紛が外部からの侵攻を招き、結果として自らの父祖の命が奪われるという経験は、幼い清長にとって、主家の安定こそが家臣とその家族の安泰に直結するという教訓を骨身に染み込ませたに違いない。彼の後の清廉で忠実な働きは、この幼少期のトラウマ的な体験に根差していると考えることも可能であろう。

父と祖父を同時に失い、孤児同然となった清長であったが、叔父の高力重正に引き取られ、その養育の下で成長した 4 。やがて彼は、家康の父である松平広忠に仕えることになる。有力な後見人であった叔父の存在がなければ、高力家そのものが歴史の波間に消えていた可能性も否定できず、戦国武士がいかに主家の、そして一族の運命と一蓮托生であったかを示す典型例といえる。

1-3. 若き主君・家康への近侍

清長の人生における決定的な転機は、松平広忠の子、すなわち後の徳川家康との出会いであった。天文21年(1552年)頃から、清長は今川氏の人質として駿府で不遇の少年期を送る家康の側に近侍するようになる 2 。家康より12歳年長であった清長は 2 、兄のような、あるいは後見役のような立場で若き主君を支えたと推察される。

この人質時代は、家康にとって最も苦難に満ちた時期であった。しかし、この雌伏の時を共に過ごした経験は、家康と清長の間に他の家臣とは一線を画す、極めて強固な信頼関係を育んだ。主君の最も困難な時代を知る古参としての自負と、主君からの絶対的な信頼。これこそが、後の高力清長の全ての活動の原動力となったのである。

第二章:「仏高力」の誕生 ― 三河での苦闘と評価の確立

高力清長の名を後世に最も強く印象付けたのは、「仏高力」という異名である。この代名詞は、徳川家康の支配体制が確立する過程で直面した最大の危機の一つ、三河一向一揆における彼の行動によって生まれた。それは単なる宗教的敬虔さや個人的な優しさの発露に留まらず、内乱で引き裂かれた領国を再統合するための、高度な政治的判断に裏打ちされたものであった。

2-1. 三河一向一揆と清長の「仁政」

永禄6年(1563年)、三河国で浄土真宗本願寺派の門徒が蜂起した三河一向一揆は、徳川家康の生涯における三大危機の一つに数えられる深刻な内乱であった 14 。この一揆の特異性は、敵が外部の勢力ではなく、自らの領国内の寺社勢力と門徒であり、さらに家臣団の中から本多正信や夏目吉信といった有力者までもが一揆側に加わった点にある 5 。主君への忠誠と、信仰との間で家臣団が真っ二つに引き裂かれたのである。

この未曾有の危機において、高力清長は一貫して家康方として戦った。彼は岡崎城の南、額田郡高力郷周辺の防衛を担当し、一揆の拠点の一つであった土呂本宗寺の平定などで武功を挙げた 4 。しかし、清長の名を高めたのは、戦場での勇猛さ以上に、一揆鎮圧後の行動であった。

戦乱が終結した後、清長は荒廃した寺社を見て、戦火の中で散乱していた仏像や経典を丁寧に拾い集め、保護することに努めた 3 。そして、破却された寺社を元の姿に戻す復興事業を主導したのである 4 。これは、敵対した者たちへの報復が常であった戦国の世にあって、極めて異例の措置であった。この寛大で慈悲深い行為は領民から深く敬愛され、いつしか彼は「仏高力」という異名で呼ばれるようになった 5 。

この行動は、単なる善意からだけでは説明できない。一揆によって深く傷つき、分断された領民の心を慰撫し、共同体を再統合するための、極めて効果的な人心掌握術であった。武力による鎮圧だけでなく、徳による統治、すなわち「仁政」を実践することで、家康の新たな支配体制の正当性を示し、抵抗を和らげるという高度な政治的意図がそこにはあったと考えられる。この功績により、清長は翌永禄7年(1564年)に岡崎奉行に任命され、三河統治の中核を担うこととなる 4 。

2-2. 三河三奉行 ― 通説と実像

三河国を完全に平定した家康は、永禄8年(1565年)、領国の民政や訴訟を司る奉行として、高力清長、本多重次、天野康景の三名を抜擢したと伝えられている 1 。この三名は「三河三奉行」あるいは「岡崎三奉行」と称され、彼らの個性は当時の俗謡によって巧みに表現された。

「仏高力、鬼作左、どちへんなしの天野三兵」 5

「仏」と評された慈悲深く温厚な高力清長。気性が荒く、誰に対しても直言を憚らないことから「鬼作左(おにさくざ)」と呼ばれた本多重次 7 。そして、いかなる相手にも偏らず公平な裁きをすることから「どちへん無し(どちらにも偏らない、の意)」と称された天野康景 5 。この三者三様の人物評は、彼らの働きぶりを的確に捉えたものとして広く知られている 13 。

家康は、これほどまでに性格の異なる三人をあえて組み合わせることで、統治機構に絶妙なバランスをもたらした。清長の慈悲は人心を和らげ、重次の厳格さは規律を維持し、康景の公平さは裁定に絶対的な信頼性を与えた。これは、家臣の能力だけでなく、その本質的な性格までも見抜いて活用する、家康の卓越した人材マネジメント術の証左として高く評価されている 8 。

ただし、学術的な視点からは、この「三河三奉行」という呼称や制度が、当時から固定された職制として明確に存在したかについては、近年疑問も呈されている 20 。これらの記述の多くが、大久保忠教の『三河物語』といった後世の編纂物に依拠しており、三人の活躍と個性を分かりやすく後世に伝えるための、ある種のレトリックであった可能性も指摘されているのである 20 。

しかし、制度としての実在性の問題とは別に、この三人が家康による三河統治の初期段階において、行政の中核を担う重要な役割を果たしたことは紛れもない事実である。彼らの存在は、徳川家が単なる武断的な戦闘集団から、領国を経営する統治機構へと脱皮していく過程を象徴している。

第三章:戦場と交渉の最前線で ― 文武両道の体現者

「仏高力」の異名は、高力清長が優れた民政家であったことを物語るが、その一方で、彼が数々の修羅場を潜り抜けた歴戦の武将であったという事実を覆い隠してしまうことがある。清長は、家康の覇業が進む全ての段階において、戦場と交渉の最前線に立ち続けた。その活躍は、単なる一兵卒の武勇に留まらず、調略、外交、兵站管理、技術監督といった、極めて多岐にわたる能力を必要とするものであった。彼はまさに、文武両道を高い次元で体現した武将だったのである。

3-1. 家康の領土拡大を支えた武功

家康が今川氏から独立し、三河統一を成し遂げた後、その領土拡大の歩みには常に清長の姿があった。

- 遠州平定戦(1568年〜): 家康が今川領であった遠江国への侵攻を開始すると、清長はその先鋒として活躍した。特に、掛川城へ至る道筋の要衝であった久野城の攻略において、清長は武力だけでなく交渉能力を発揮する。城主の久野宗能は今川家の譜代の重臣であったが、清長が使者として説得にあたり、これを徳川方に寝返らせるという大きな功績を挙げた 4 。続く掛川城攻めでは、朝比奈泰朝の頑強な抵抗に遭い苦戦するも、長期にわたる包囲戦の末、落城に貢献した 4 。

- 姉川の戦い(1570年): 織田信長の援軍として家康が浅井・朝倉連合軍と激突したこの合戦にも、清長は参陣している。この戦いでの武功により、彼は恩賞として遠州長上郡に100貫文の所領を与えられた 4 。一部の記録には、この戦いで朝倉方の武将・前波新九郎を討ち取ったとの記述もみられるが 11 、これは『信長公記』などの一次史料では確認が難しく、後世の軍記物に加筆された可能性も考慮すべきであろう。

- 三方ヶ原の戦い(1572年): 武田信玄との決戦となったこの戦いは、徳川軍にとって壊滅的な大敗北であった。清長もこの戦いに参加し、自身も負傷した上、一族や郎党数十名を失うという、彼の武将人生で最も過酷な経験の一つとなった 4 。

- 伊賀越え(1582年): 本能寺の変で織田信長が討たれ、堺にいた家康が命からがら三河を目指した決死の逃避行にも、清長は随行した。この時、彼は小荷駄(補給部隊)を預かる奉行として、最も危険な殿(しんがり)を務めた。その道中、追撃してきた土民の襲撃を受け、鉄砲で撃たれ負傷しながらも、責務を全うしたという逸話は、彼の強靭な責任感と主君への忠誠心を雄弁に物語っている 6 。

3-2. 交渉人・奉行としての活躍

戦国時代が終焉に近づき、豊臣秀吉による天下統一事業が進むと、武士に求められる能力も変化していく。清長は、この時代の変化にも柔軟に対応し、武人としてだけでなく、交渉人、そして実務官僚としてもその才能を発揮した。

- 小牧・長久手の戦い(1584年): 家康が秀吉と直接対決したこの戦いの後、両者の間で和議が結ばれることになる。この際、清長は徳川方の使者として秀吉のもとへ派遣され、交渉の大役を担った 2 。

- 豊臣政権下での重用: この和議交渉をきっかけに、清長の清廉実直な人柄は秀吉にも高く評価された。彼は家康の家臣(陪臣)という立場でありながら、秀吉直々の奏上により従五位下河内守に叙任され、豊臣姓を下賜されるという破格の待遇を受ける 6 。さらに、秀吉が京都に築いた政庁兼邸宅である聚楽第の普請奉行や、文禄の役(朝鮮出兵)における渡海用軍船の建造担当を任されるなど、その卓越した実務能力は秀吉からも絶大な信頼を得ていた 4 。この関係は、豊臣政権下における徳川家の立場を安定させる上で、戦略的に大きな意味を持っていた。

- 小田原征伐(1590年): 秀吉による天下統一の総仕上げとなった北条氏攻めにおいても、清長は重要な役割を果たした。彼は家康の使者として、成瀬国次と共に小田原城に赴き、北条氏政・氏直親子に降伏を促すという、極めて困難な最後の交渉役を務めている 6 。

このように、清長のキャリアは、純粋な武功が求められる時代から、外交交渉や大規模な国家プロジェクトの管理能力が重視される時代への移行を体現している。彼は、時代の変化を乗りこなし、常に主君と国家にとって必要な価値を提供し続けた、適応能力の非常に高い「吏僚的武将」であった 2 。

第四章:岩槻藩主としての藩政と清廉なる逸話

天正18年(1590年)の小田原征伐後、豊臣秀吉の命により徳川家康は関東へ移封された。この徳川家にとっての一大転換期において、高力清長は長年の功績と家康の厚い信頼を背景に、武蔵国岩槻2万石の大名に取り立てられた。岩槻藩主としての彼の統治は、三河時代に培われた「仏高力」の理念を具現化するものであり、その清廉潔白な逸話は、彼の人物像をより一層際立たせている。

4-1. 関東の要衝・岩槻城主へ

清長が与えられた岩槻城は、単なる一城郭ではなかった。江戸の北方に位置し、奥州方面からの脅威に備える上で、戦略的に極めて重要な拠点であった 25 。家康が江戸を中心とする新たな支配体制を構築するにあたり、この江戸城の喉元ともいえる要衝の守りを、古参の信頼できる家臣である清長に委ねたという事実そのものが、彼への絶大な信認の証であった 2 。

4-2. 城下町の復興と経済政策

清長が入封した当時の岩槻は、小田原征伐の戦禍によって城も城下町も著しく疲弊していた。彼は藩主として、まず領国の再建に注力する。その政策は、戦国的な収奪ではなく、民の生活を安定させ、経済を活性化させることで領国を富ませるという、近世的な統治思想に貫かれていた。

具体的な政策として、まず戦禍で離散した町人たちを呼び戻すため、町屋に課せられる地子(固定資産税に相当)を免許した 2 。これにより町人の負担は軽減され、城下への還住が促された。さらに、商業の振興を図るため、1と6のつく日に定期市を開く「六斎市」を復活させた 2 。そして慶長6年(1601年)には、市場における公正な取引を保証するためのルールを定めた「市掟」を発布し、市場の健全な発展を後押しした 2 。こうした政策の結果、岩槻の経済は活性化し、特に「岩槻木綿」は地域の特産品として知られるようになったという 2 。

4-3. 清廉さを物語る逸話

清長の人柄と統治哲学を最も象徴するのが、彼の清廉潔白さを示す数々の逸話である。これらは単なる美談に留まらず、徳川家臣団が持つべき倫理規範の模範として、重要な意味を持っていた。

- 預かり地の年貢: 清長は、自身の知行である岩槻2万石とは別に、幕府の直轄地である足立郡浦和郷1万石の管理も預かっていた 4 。当時、このような預かり地の年貢収入は、管理者の役得として私有化することが半ば黙認されていた。しかし清長は、その収入に一切手を付けることなく、一粒残らず江戸の幕府勘定方へ直接納入させたという 4 。この公私の峻別を徹底する姿勢は、私利私欲の追求が横行した戦国の気風とは一線を画すものであった。

- 軍船建造費の返上: 文禄の役において、肥前名護屋城で軍船の建造を担当した際、清長は家康から渡された予算を効率的に運用し、金20枚を余らせた。彼はこれを正直に家康へ返上しようとした。そのあまりの正直さに感銘を受けた家康は、その金を褒美としてそのまま清長に与えたと伝えられている 4 。この逸話は、彼の誠実さと、それを正当に評価する家康との理想的な主従関係を示している。

- 秀吉からの和歌: 豊臣秀吉が岩槻の清長の屋敷に立ち寄った際、その質素ながらも心のこもった饗応に感心し、庭前に咲く萩の花を題材にした和歌を詠んで清長に贈ったという 4 。これは、主君である家康のみならず、天下人である秀吉からも、その人格と能力が高く評価されていたことを示す逸話である。

家康が関東の新支配者として着任したばかりの時期に、清長のような清廉な家臣の存在は、徳川の統治の正当性と信頼性を民に示す上で、計り知れない価値を持っていた。彼の行動は、徳川の政治が旧領主のそれとは違うという強力なメッセージとなり、関東支配を円滑に進めるための大きな力となったのである。

第五章:晩年と高力家の栄光、そして転落

高力清長が築き上げた功績と名声は、その子孫へと受け継がれ、高力家は徳川政権下でさらなる栄光の時代を迎える。しかし、その繁栄は永続せず、曾孫の代には一転して改易という悲運に見舞われる。清長の晩年から始まる高力家三代の軌跡は、武家の存続がいかに困難であったか、そして時代の変化が武士のあり方をいかに変えていったかを物語っている。

5-1. 静かなる晩年

天下分け目の関ヶ原の戦いが迫る慶長4年(1599年)、清長を悲劇が襲う。嫡男であった高力正長が、父に先立って42歳の若さで早世してしまったのである 4 。これにより、清長は家督を嫡孫の忠房に継がせることを決意する。

翌慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いが徳川方の勝利に終わると、清長は隠居し、正式に家督を忠房に譲った 4 。70歳を超えた老将は、自らが活躍した戦乱の時代の終焉を見届けると、静かに歴史の表舞台から身を引いた。その後、慶長13年(1608年)1月26日、江戸の屋敷にて79年の生涯を閉じた 1 。その亡骸は、彼が藩主を務めた岩槻に運ばれ、浄安寺に手厚く葬られた 4 。

5-2. 孫・忠房の時代 ― 栄光の継承

祖父の跡を継いだ高力忠房は、祖父に劣らぬ有能な人物であった。彼は2代将軍・徳川秀忠に仕え、関ヶ原の合戦や大坂の陣にも従軍して武功を立てた 10 。その働きが認められ、元和5年(1619年)には、岩槻から遠江国浜松藩3万石へと加増移封される 10 。

忠房のキャリアの頂点となったのが、寛永15年(1638年)の肥前国島原藩4万石への移封である 10 。これは、前年に発生した史上最大規模の一揆「島原の乱」の戦後処理という、極めて困難な任務を任されたことを意味する。前藩主の松倉氏が苛政によって乱を引き起こした責任を問われ改易された後であり、この地を再建できる人物として、幕府が忠房に白羽の矢を立てたのであった。

忠房は、この幕府の期待に見事に応えた。彼は一揆によって荒廃し、人口が激減した島原の復興に精力的に取り組む。他領からの移住民を積極的に受け入れると共に、彼らの生活を安定させるために年貢の免除といった思い切った政策を実施した 10 。また、人心の安定を図るために領内の寺社を再興するなど、その統治手法は祖父・清長の「仁政」を彷彿とさせるものであった。忠房の善政により島原は復興を遂げ、高力家の名声は頂点に達した。

5-3. 曾孫・隆長の失政と家の転落

明暦元年(1655年)、忠房が死去すると、その子である高力隆長(清長の曾孫)が家督を相続した 10 。しかし、この隆長の代に、高力家の運命は暗転する。

諸記録によれば、隆長は藩の政治に熱心ではなく、藩財政の再建を名目に、領民に対して過酷な税を課したとされる 34 。また、諫言した家老の志賀玄蕃を成敗するなど、家臣団の統制にも失敗していた 36 。ついに寛文7年(1667年)、九州を巡察していた幕府の巡見使に対し、領民から隆長の苛政を訴え出るという事態が発生する 34 。

この訴えを重く見た幕府は調査を行い、翌寛文8年(1668年)、高力隆長に対して改易を命じた 9 。これにより、高力家は4万石の大名の地位を失い、隆長自身は仙台藩にお預けの身となった。

この隆長の「失政」は、単に彼の個人的な資質の欠如だけに帰することはできない。父・忠房が行った復興事業、特に年貢免除やインフラ整備は、藩の財政に極めて大きな負担を強いたはずである 37 。忠房の「善政」は、長期的には領国の安定に繋がるものの、短期的には藩の歳入を著しく悪化させる。隆長は、この父の代から引き継いだ構造的な財政赤字を解消するため、性急で過酷な増税策に手を出さざるを得なかったという側面も考えられる。彼の失敗は、前代の善政が残した負の遺産と、それを解決する有効な手段が限られていた江戸時代初期の硬直的な藩経営システムの犠牲になった結果とも解釈できるのである。

5-4. 旗本としての高力家

大名の地位は失ったものの、高力家は断絶を免れた。隆長の嫡男であった忠弘は、後に赦免され、下総国に3,000石の知行を与えられて旗本として家名を再興することが許された 9 。以降、高力家は幕末に至るまで、3,000石の旗本として存続することになる 9 。清長が徳川家に仕え始めてから約350年、高力家は武士の家としてその血脈を繋ぎ続けたのである。

表:高力家の知行変遷と地位の推移

|

代 |

当主名 |

主な役職・地位 |

知行地・石高 |

特記事項 |

|

初代 |

高力清長 |

岡崎奉行、武蔵岩槻藩主 |

三河国高力郷 → 武蔵国岩槻 2万石 |

家康の古参として活躍。「仏高力」と称される。 |

|

2代 |

高力正長 |

(嫡子) |

- |

父・清長に先立ち早世 4 。 |

|

3代 |

高力忠房 |

遠江浜松藩主、肥前島原藩主 |

武蔵国岩槻 2万石 → 遠江国浜松 3万石 → 肥前国島原 4万石 |

島原の乱後の復興に尽力し、名君と評される 10 。 |

|

4代 |

高力隆長 |

肥前島原藩主 |

肥前国島原 4万石 |

苛政を理由に改易される 9 。 |

|

5代 |

高力忠弘 |

旗本(寄合) |

下総国海上郡・匝瑳郡 3,000石 |

大名から旗本に降格するも、家名を再興 9 。 |

|

- |

(以降) |

旗本 |

下総国海上郡・匝瑳郡 3,000石 |

幕末まで旗本家として存続 9 。 |

終章:高力清長という武将の再評価

高力清長の生涯を多角的に検証した結果、彼が単に「仏」と称された心優しき武将という一面的な人物像に収まらない、極めて有能かつ多才な人物であったことが明らかになる。彼の存在は、徳川家康の天下統一事業と江戸幕府の初期安定に不可欠であり、その歴史的価値はより高く評価されるべきである。

6-1. 「仏高力」の多角的解釈

清長の代名詞である「仏高力」という異名は、彼の個人的な慈悲深さを示すと同時に、より深い統治理念の表れであったと解釈できる。三河一向一揆後の人心収攬策に見られるように、彼の行動は儒教における「仁政」思想、すなわち武力だけでなく徳をもって民を治め、安んずるという考え方に通じている 42 。家康が理想とした「民の安堵は、上に立つ者の慈悲にかかっている」という政治哲学 45 を、清長は最前線で実践した。彼の「仏」としての振る舞いは、徳川の支配の正当性を内外に示す上で、極めて重要な象徴的意味を持っていたのである。

6-2. 徳川家臣団における「万能型」としての価値

徳川家臣団には、酒井忠次、本多忠勝、榊原康政、井伊直政といった「徳川四天王」に代表される、特定の分野に特化したスペシャリストが数多く存在する 46 。これに対し、高力清長は、戦場での武勇、吏僚としての卓越した実務能力、敵方との折衝を担う外交手腕、そして大規模な土木・造船事業を監督する技術的知見まで、幅広い分野で高い能力を発揮した「万能型(ユーティリティ・プレイヤー)」であった。家康の事業が、三河の平定から領国経営、そして天下の統治へと拡大・多様化していくプロセスにおいて、このようなあらゆる局面に対応できる人材の存在は、計り知れないほど貴重であった。

6-3. 清長の生涯と高力家が示す時代の変遷

清長の79年の生涯は、戦国武士が近世大名へと変貌を遂げていく、まさに時代の過渡期そのものであった。彼のキャリアは、徳川家という組織が一個の戦国大名から、日本全土を統治する巨大な政治機構へと成長していく歴史と軌を一にしている。

その一方で、彼が一代で築き上げた家の栄光が、曾孫の代で失われるという結末は、個人の功績だけでは家の安泰が保証されない江戸幕藩体制の厳しさと、藩経営という組織運営の構造的な困難さを浮き彫りにする。清長の清廉さと曾孫の苛政という鮮やかな対比は、一個人の資質の問題だけでなく、理想と現実の乖離、そして時代の変化という、より大きな歴史の力学を我々に示している。

総括

結論として、高力清長は、徳川家康の天下取りをその草創期から支え続けた偉大な功臣である。その温厚篤実な人柄と清廉潔白な行動規範によって「仏」と称えられながらも、その実像は、戦場から政庁まであらゆる局面で最高の能力を発揮した、文武両道の万能の将であった。彼の生涯は、主君への絶対的な忠誠と、民への慈悲に基づく仁政という、徳川幕府が理想とした家臣像・統治者像を誰よりも早く体現するものであった。二百六十年に及ぶ江戸の平和の礎を築いた、知られざる巨人の一人として、高力清長の名は、歴史の中で改めてその輝きを増すに値する。

引用文献

- en.wikipedia.org https://en.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Driki_Kiyonaga

- 高力清長(こうりききよなが)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E6%B8%85%E9%95%B7-1074388

- カードリスト/徳川家/徳013高力清長 - 戦国大戦あっとwiki - atwiki(アットウィキ) https://w.atwiki.jp/sengokutaisenark/pages/1076.html

- 高力清長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E6%B8%85%E9%95%B7

- 戦国随一のド正直者!?徳川家康から厚く信頼された家臣「高力清長」のモットーとは? - 和樂web https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/142176/

- 高力清長とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E6%B8%85%E9%95%B7

- 家康公と三河武士 - 岡崎商工会議所 https://www.okazakicci.or.jp/ieyasu/ieyasu_20190717/html_20190717/images/book.pdf

- 弱小だった徳川家臣団は家康の思慮深さと信頼で共に成り上がった⁉ - 歴史人 https://www.rekishijin.com/21494

- 高力氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E6%B0%8F

- 高力家 - 快光院 https://www.kaikoin-temple.com/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E5%AE%B6/

- 外様大名 http://kenkaku.la.coocan.jp/juraku/tozama.htm

- 三河 高力城(幸田町)/登城記 - タクジローの日本全国お城めぐり http://castle.slowstandard.com/25tokai/26aichi/post_856.html

- 本多重次 日本史辞典/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/history/history-important-word/honda-shigetsugu/

- 三河一向一揆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%80%E5%90%91%E4%B8%80%E6%8F%86

- ja.wikipedia.org https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E6%B8%85%E9%95%B7#:~:text=%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%89%E5%A5%89%E8%A1%8C%E3%81%A8%E7%A7%B0,%E3%82%92%E7%A4%BA%E3%81%99%E9%80%B8%E8%A9%B1%E3%82%82%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%80%82

- 浜松市立中央図書館 浜松読書文化協力会 https://www.lib-city-hamamatsu.jp/study/pdf/k-ieyasu.pdf

- 歴史小説習作『どちへんなし』|すがやみつる - note https://note.com/msugaya/n/n906001ad96c1

- 解説 解説 http://ieyasukou.sakura.ne.jp/iwswps/wp-content/uploads/2020/07/ieyasukoukentei_2011.pdf

- 戦略と仕組みで乱世を勝ち抜く。徳川宗家に学ぶ、人材配置と組織づくり【Executive Premier Talksレポート】 - SmartHR Mag. https://mag.smarthr.jp/guide/information/executive_premier_talks_202310/

- 永禄8年(1565)3月7日は家康が高力清長、本多重次、天野康景を三河三奉行とした日。三人の特徴である優しさ厳しさ公平さを「仏高力、鬼作左、どちへんなしの天野三 - note https://note.com/ryobeokada/n/n11af45f8bd29

- 三河三奉行 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%89%E5%A5%89%E8%A1%8C

- 三河一向一揆の鎮圧後、徳川家康はなぜ離反した家臣に寛大だったのか? - 歴史人 https://www.rekishijin.com/26838

- 久野宗能 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E9%87%8E%E5%AE%97%E8%83%BD

- 1568年 – 69年 信長が上洛、今川家が滅亡 | 戦国時代勢力図と各大名の動向 https://sengokumap.net/history/1568/

- 武蔵岩槻 小田原北条氏没落に伴い関東転封した家康より江戸城防衛の重要拠点である岩槻城主に封じられた清廉潔白の譜代高力清長の墓所『浄安寺』散歩 - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/11323147

- 関東の城(岩槻城) https://tenjikuroujin.sakura.ne.jp/t03castle02/021006/sub021006.html

- 春の城下町いわつき・日光御成り道 - 越谷市郷土研究会 https://koshigayahistory.org/450.pdf

- 岩槻城 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B2%A9%E6%A7%BB%E5%9F%8E

- 岩槻城|日本全国の城をめぐる - つちやうみまる http://yamauchi-man.com/hachijunana_iwatsukijou.html

- 岩槻城跡を探る - さいたま市 https://www.city.saitama.lg.jp/004/005/006/013/002/p078002_d/fil/keichou6nensimotukituitac.pdf

- 歴史と人形のまち岩槻 https://www.koboku.co.jp/iwatsuki/

- ふるさと再発見「第3代島原城主 高力忠房(1584ー1655)」 https://www.city.shimabara.lg.jp/page17349.html

- 西南学院大学博物館 http://www.seinan-gu.ac.jp/museum/wp-content/uploads/2009/publish/09shin.pdf

- 幕府の大名統制・改易と転封(2) - 大江戸歴史散歩を楽しむ会 https://wako226.exblog.jp/240591957/

- 高力隆長 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E9%9A%86%E9%95%B7

- ふるさと再発見「第4代島原城主 高力高長(たかなが)公(1605ー1677)」 https://www.city.shimabara.lg.jp/page17366.html

- 幕藩体制下における天領の形態や内容には、いくつかの特殊性がみら - CORE https://core.ac.uk/download/231048308.pdf

- 島原藩(しまばらはん)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E5%B3%B6%E5%8E%9F%E8%97%A9-75169

- 【窮乏する藩財政】 - ADEAC https://adeac.jp/toyohashi-city/text-list/d100010/ht060040

- 高力忠弘 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E5%8A%9B%E5%BF%A0%E5%BC%98

- 江戸時代 大名・大身旗本一覧 https://shiryobeya.com/main/daimyohatamoto.html

- 孟子 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9F%E5%AD%90

- 農村の歴史と農民の生活を知る本 - 株式会社 養賢堂 https://www.yokendo.com/book-review/%E8%BE%B2%E6%9D%91%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%A8%E8%BE%B2%E6%B0%91%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%92%E7%9F%A5%E3%82%8B%E6%9C%AC/

- 用語解説 p69-87_中国の思想 https://www.daiichi-g.co.jp/srv/plusweb/shakai/theoria/data/HTML/02_yougo/p69-87_yougo.html

- 徳川家康の仁政(一) | 霊芝山 光雲寺 https://rakudo.jp/%E5%BE%B3%E5%B7%9D%E5%AE%B6%E5%BA%B7%E3%81%AE%E4%BB%81%E6%94%BF%EF%BC%88%E4%B8%80%EF%BC%89.html

- 徳川家臣団 - 未来へのアクション - 日立ソリューションズ https://future.hitachi-solutions.co.jp/series/fea_sengoku/01/

- 歴史上の人物からマネジメントを学ぶシリーズ~戦国武将編 - ビジネスゲーム研究所 https://business-games.jp/history_busho1/