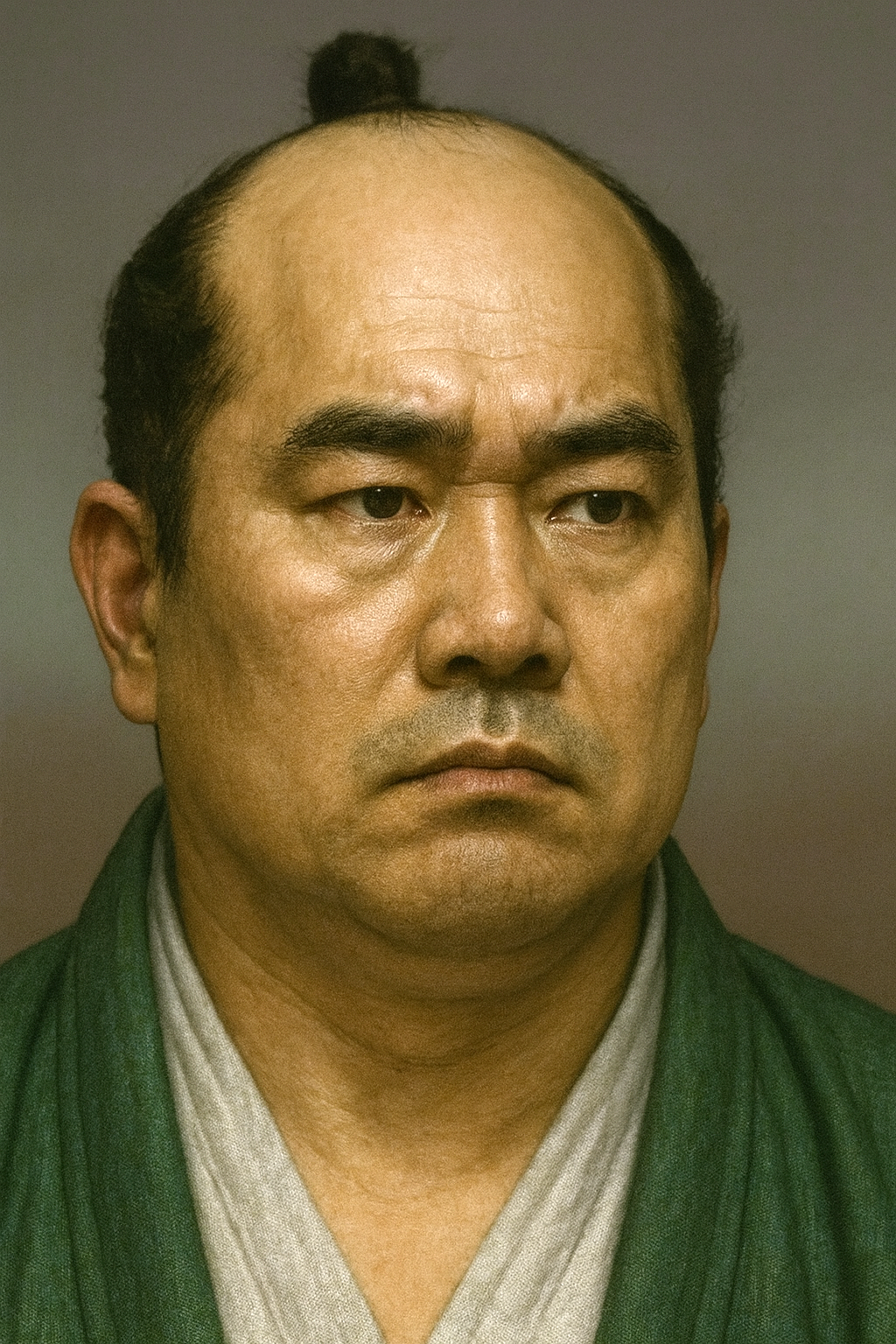

高来善三郎

高木善三郎は淡路の船問屋。秀吉の命で文禄・慶長の役で軍用船百艘を対馬へ回漕。土佐須崎と淡路を拠点に広域海運を担った重要人物。

戦国時代の商人、高木善三郎に関する歴史的考証

序章:歴史の狭間に見える商人、高来善三郎

日本の歴史、とりわけ群雄が割拠した戦国時代から天下統一へと向かう安土桃山時代は、著名な武将たちの華々しい活躍に光が当てられがちである。しかし、その壮大な歴史劇の舞台裏では、社会の基盤を支え、時には国家の命運を左右するほどの重要な役割を担った、名もなき人々が存在した。本報告書が光を当てる「高来善三郎」なる人物も、そうした歴史の狭間に埋もれた一人である。

利用者から提示された情報によれば、彼は「須崎の商人」であり、また「淡路の船問屋」という二つの顔を持ち、豊臣秀吉の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)に際して、水軍のために百艘もの船を対馬まで回漕するよう命じられたという 1 。この断片的ながらも極めて興味深い記述は、一介の商人が国家的な軍事行動の中枢に関与していた可能性を示唆している。

しかし、この人物に関する調査を進める中で、一つの根本的な問題が浮上する。それは、彼の姓が「高来(たかぎ、あるいは、こうらい)」と「高木(たかき)」の二通りで伝えられている点である。学術的な信頼性が高いと考えられる史料には「高木」と記されている一方で 3 、広く流布している情報では「高来」が用いられている 1 。この表記の揺れは単なる誤記に留まらず、人物を正確に特定し、その出自と活動の核心に迫る上で、避けては通れない重要な論点となる。

本報告書は、この「高木(高来)善三郎」という人物の実像を、現存する限られた史料の丹念な分析と、彼が生きた時代の政治・経済・軍事構造を解き明かすという間接的なアプローチを組み合わせることで、徹底的に再構築することを目的とする。断片的な情報から、一人の商人が果たした歴史的役割の重さを浮かび上がらせ、歴史を動かした無名の巨人の姿に迫りたい。

第一章:高木善三郎という実像 ― 史料に見る唯一確かな記録と人物の特定

高来善三郎という人物を追う旅は、まずその最も確かな記録を特定することから始めなければならない。数多の伝承や二次的情報が錯綜する中で、彼の存在と具体的な活動を裏付ける、学術的価値の高い史料が存在する。

核心的史料の提示と「高木」姓の確定

現存する史料の中で、高木善三郎に関する最も具体的かつ信頼性の高い記述は、名古屋大学のリポジトリに所蔵されている学術論文中に見出される 3 。この論文は、文禄・慶長の役における兵站、特に船舶の調達について論じたものであり、その中に以下の決定的な一節がある。

船の微発は秀吉朱印状に基いて行われた。淡路の船問屋である 高木 善三郎に対しては、六端帆の図船百を対馬へ指遣し、九鬼嘉隆らに引渡すよう命じている。 3

この記述は、豊臣秀吉の朱印状、すなわち最高権力者からの直接命令という一次史料に基づいて書かれた可能性が極めて高く、その内容は具体的である。ここで彼の姓は明確に「高木(たかき)」と記されている。職業は「淡路の船問屋」、命じられた任務は「六端帆の図船百艘を対馬へ回漕し、九鬼嘉隆らに引き渡すこと」と、詳細にわたる。この史料の存在により、本報告書では調査対象の人物を「高木善三郎」として確定し、以降の論考を進めることとする。

「高来」表記の由来と考察

一方で、利用者情報にも見られる「高来(たかぎ)」という表記は、主に歴史シミュレーションゲームのデータベースにその源流を見出すことができる 1 。これらの情報源では、「高来善三郎」は土佐出身の商人として登場し、生没年が1577年から1663年と具体的に設定されている。

これらのデータは、何らかの歴史文献や郷土史料を参照した可能性は否定できない。しかし、その典拠が明示されておらず、学術的な史料批判を経ていない情報であるため、その信頼性においては前述の「高木」という記述に劣ると言わざるを得ない。考えられる可能性としては、以下の点が挙げられる。

- 誤読・誤記: 草書体で書かれた史料の「木」の字を「来」と誤読した、あるいは転記の過程で誤記が生じた可能性。

- 異伝・伝承: 学術的に確認されていない別の史料や、地域的な口承、家伝などに基づいて「高来」という表記が用いられた可能性。

- 創作: ゲームという媒体の性質上、史実を基にしつつも、一部創作が加えられた可能性。

現状では、「高木」がより確度の高い表記であると判断するのが妥当であろう。

人物概要の整理

以上の考証に基づき、高木善三郎に関する情報を、その確度を区別しながら整理すると、以下の表のようになる。

表1:高木(高来)善三郎 人物概要

|

項目 |

内容 |

根拠史料・備考 |

|

氏名(表記揺れ) |

高木 善三郎(たかき ぜんざぶろう) 高来 善三郎(たかぎ ぜんざぶろう) |

|

|

確度の高い呼称 |

高木 善三郎 |

学術論文中の記述に基づく 3 |

|

推定される職業 |

船問屋(海運・船舶調達を担う商人) |

3 |

|

活動拠点(史料に基づく) |

淡路国 |

「淡路の船問屋」との記述による 3 |

|

活動拠点(伝承・異説) |

土佐国須崎 |

「須崎の商人」との情報がある 1 |

|

関与した歴史的事件 |

文禄・慶長の役(豊臣秀吉の朝鮮出兵) |

3 |

|

具体的な活動 |

豊臣秀吉の命令により、六端帆の図船百艘を対馬へ回漕し、九鬼嘉隆らに引き渡す。 |

3 |

|

備考(確証のない情報) |

生没年:1577年 - 1663年 |

主にゲームデータに見られる情報であり、学術的な裏付けはない 1 |

同名異人との区別

歴史上の人物を調査する際には、同名異人との混同を避けることが不可欠である。調査の過程で、幕末の「神戸事件」において切腹した備前藩士「滝善三郎」という人物の存在が確認された 4 。時代も身分も全く異なるこの人物と、本報告書で扱う安土桃山時代の商人・高木善三郎とは、明確に区別されなければならない。この基本的な作業を通じて、我々は対象人物の輪郭をより鮮明にすることができる。

第二章:時代の奔流 ― 豊臣政権と未曾有の国家事業「文禄・慶長の役」

高木善三郎が歴史の記録にその名を刻む直接のきっかけとなったのは、豊臣秀吉が引き起こした「文禄・慶長の役」である 5 。この戦争の巨大な渦が、淡路の一商人を国家プロジェクトの中核へと引きずり出した。彼の役割を理解するためには、まずこの戦争がいかなるものであったかを把握する必要がある。

戦争の全体像と動機

天正18年(1590年)に日本を統一した豊臣秀吉は、その有り余るエネルギーを国外へ向けた。彼の目標は、明を征服し、その広大な領土を支配下に置くことにあった。その第一歩として、服属を拒んだ朝鮮半島への侵攻を決定する。天正19年(1591年)には、愛児鶴松の死という悲劇に見舞われながらも、秀吉は関白職を甥の秀次に譲り、自身は太閤として、朝鮮出兵の具体的な計画を推し進めていった 3 。

文禄元年(1592年)、ついに戦端は開かれた。第一陣の小西行長、第二陣の加藤清正、第三陣の黒田長政らが次々と朝鮮半島に上陸 6 。その総兵力は、文禄の役だけでも約16万人に達したとされ 7 、日本の歴史上、類を見ない規模の対外戦争であった。この戦争は、朝鮮では「壬辰・丁酉の倭乱」、明では「万暦朝鮮の役」と呼ばれ、東アジア全域を巻き込む国際紛争へと発展した 5 。

兵站という生命線

この未曾有の大規模遠征において、作戦の成否を左右する決定的な要因となったのが「兵站(ロジスティクス)」、すなわち物資の補給であった。16万人もの将兵を異国の地で養うためには、膨大な量の兵糧米、武具、弾薬、馬、そしてそれらを輸送するための船舶が不可欠であった。戦闘そのもの以上に、この補給線をいかに維持するかが、豊臣政権にとって最大の課題となったのである。

このため、豊臣政権は国家総動員体制を敷いた。武士階級だけでなく、領国内の民衆も動員され、農民は陣夫役として、漁民は水主(かこ)役として徴発された 9 。そして、日本全国の浦々から大小様々な船が九州の名護屋に集められ、対馬、壱岐を経由して釜山へと至る、巨大な海上輸送網が形成された 7 。博多は兵站基地として機能し、全国から蔵米や物資が集積された 3 。

この戦争の本質を考えるとき、武将たちの武勇伝や個々の戦闘の勝敗に目を奪われがちである。しかし、より深く考察すれば、この戦争は兵站の戦争であったことがわかる。食料が尽き、援軍や物資が届かなければ、いかなる猛将もその力を発揮することはできない。補給線の寸断は、即座に軍の崩壊を意味する。したがって、この戦争の真の主役の一人は、前線で戦う兵士たちだけでなく、後方でこの巨大な補給システムを支えた人々であったと言える。高木善三郎のような商人が担った役割は、単なる物資の運搬ではなく、豊臣政権の戦争遂行能力そのものであり、歴史的評価において、武将の功績と同等、あるいはそれ以上に重要な意味を持つ可能性を秘めているのである。

第三章:戦争を支えた経済人 ― 安土桃山時代における商人の役割

高木善三郎が国家的な大事業に抜擢された背景には、安土桃山時代という時代の大きな変化がある。それは、経済の発展に伴う商人の地位向上と、彼らが持つ専門的な能力に対する為政者の認識の変化であった。

地位を向上させた商人たち

戦国時代を通じて、貨幣経済が浸透し、各地で城下町や港町が発展する中で、商人、特に「豪商」と呼ばれる者たちの社会的・経済的影響力は飛躍的に増大した。彼らは単に商品を右から左へ動かすだけの存在ではなかった。大名に対して巨額の資金を融通する金融業者として、あるいは領国の特産品を全国市場に流通させるプロデューサーとして、さらには城の普請や兵站の管理といった国家運営に不可欠な機能を担う、重要なパートナーとなっていった。

この時代は、旧来の権威や身分制度が揺らぎ、個人の実力が重視される過渡期であった。豊臣秀吉自身が、農民から天下人へと駆け上がった、その最大の体現者である。彼は出自を問わず、能力のある人間を積極的に登用した。その対象は武士に限らず、卓越した能力を持つ商人たちにも向けられた。

「船問屋」という海運の専門家

高木善三郎の職業であった「船問屋(ふなどいや)」は、まさしくそうした専門家集団の一つであった。船問屋は、港において、自己の船を所有して海運業を営むだけでなく、荷主と船主を仲介し、荷物の集荷、保管、そして輸送までを一手に引き受ける、総合的な海運ロジスティクスの専門家であった。彼らは、特定の港を拠点としながらも、その活動範囲は広域に及び、各地の船主や水主(船乗り)たちと広範な人的ネットワークを構築していた。一つの港に何艘の船があり、どの船がいつ、どこへ向かうのか、どの水主が腕利きか、といった情報を熟知し、自在に船舶を差配する能力を持っていたのである。

豊臣政権と商人の戦略的関係

豊臣秀吉は、商人が持つこうした専門的な能力とネットワークを、政権運営に巧みに活用した。例えば、博多の豪商であった島井宗室や神屋宗湛を登用し、戦乱で荒廃した博多の町の復興を任せ、対外貿易の管理を委ねたことは有名である 1 。彼らは「御用商人」として政権に奉仕する一方で、その特権的な地位を利用して莫大な富を築いた。

高木善三郎が秀吉から直接、百艘もの船の調達を命じられたという事実は、彼がこの文脈の中に位置づけられる人物であったことを示している。彼は武士ではない。しかし、彼は「海運ロジスティクス」という分野において、当時の日本で最高レベルの専門知識と実行能力を持つ「専門家」であった。秀吉が彼に白羽の矢を立てたのは、彼の身分や家柄ではなく、国家的な軍事作戦を遂行する上で不可欠な、その卓越した専門的能力を必要としたからに他ならない。高木善三郎の存在は、この時代が単なる武士の時代ではなく、多様な専門家がそれぞれの分野で活躍し、歴史を動かしていた時代であったことを、力強く証明している。

第四章:二つの故郷 ― 土佐国須崎と淡路国の地政学的重要性

高木善三郎を理解する上で最も興味深い点は、「須崎の商人」と「淡路の船問屋」という、二つの地域にまたがる属性である 1 。一見すると矛盾しているようにも思えるこの二つの肩書は、実は彼の活動の広さと、彼が果たした役割の重要性を解き明かす鍵となる。

第一節:長宗我部氏の膝元、土佐国須崎港

高木善三郎の出自の一つとされる土佐国須崎は、古くから港町として栄えた地であった。高知市の西方に位置し、リアス式海岸が深く入り組んだ須崎湾は、波風を避けるのに適した天然の良港を形成していた 10 。中世には都市化が進み、戦国期には畿内の堺商人が進出してきた記録も残るなど、経済的な要衝であったことが窺える 13 。

政治的には、須崎は土佐国を統一した長宗我部氏の支配下にあった。長宗我部元親は、土佐一国を平定した後、破竹の勢いで四国全土を席巻したが、天正13年(1585年)の四国攻めで豊臣秀吉に敗れ、土佐一国の領有を安堵される形でその軍門に降った 14 。これにより、土佐は豊臣政権の支配体制に組み込まれ、その領内の人的・物的資源、すなわち屈強な水夫や数多くの船舶は、政権の命令によって動員される対象となった。須崎には、長宗我部氏の拠点の一つである須崎城が置かれ、元親の三男・津野親忠が城主となるなど、軍事的にも重要な拠点であった 16 。

「須崎の商人」であった高木善三郎は、この地で育まれた海運の伝統と、長宗我部氏の支配下で形成された船主や水主たちのネットワークに深く根差していたと考えられる。

第二節:瀬戸内海交通の心臓部、淡路国

もう一つの拠点である淡路国は、畿内と西国・四国を結ぶ海上交通のまさに心臓部とも言える戦略的要衝であった。『古事記』の国産み神話において日本列島で最初に生まれた島とされるなど、その歴史は古い 17 。地理的に、瀬戸内海の東端に位置し、この島を制する者は、西国航路の支配権を掌握することができた。

豊臣秀吉はこの地の重要性を深く認識していた。四国攻めの後、淡路をまず仙石秀久に、次いで腹心であり水軍の将としても名高い脇坂安治に与え、直轄地に近い形で厳重に管理した 18 。これは、瀬戸内海の制海権を完全に掌握し、毛利氏をはじめとする西国大名への睨みを利かせると同時に、将来の軍事行動、すなわち朝鮮出兵における一大兵站基地とするための、極めて戦略的な配置であった。天正13年(1585年)に作成された「淡路国指出寄帳」は、秀吉が脇坂安治に知行を与えるにあたり、淡路一国の支配体制を詳細に把握しようとしたことを示す貴重な史料である 18 。文禄・慶長の役において、淡路が兵員や物資の中継地として機能したことは想像に難くない。

第三節:二つの拠点を結ぶ広域商人、高木善三郎

なぜ一人の人物が、土佐と淡路という二つの地域にまたがる属性を持つのか。この問いを深く考察することで、高木善三郎の真の姿が浮かび上がってくる。彼は、単に須崎に店を構える一地方商人でなければ、淡路で荷を待つ一介の問屋でもなかった。

彼の活動形態は、二つの拠点の特性を最大限に活用したものであったと推測される。すなわち、彼は「須崎の商人」として、船舶や水主の供給地である土佐の地域ネットワークに深く食い込み、そこから人的・物的資源を調達する能力を持っていた。そして同時に、「淡路の船問屋」として、豊臣政権の指令が下る中央の兵站拠点に籍を置くことで、政権中枢の意向を直接受け、大規模な船舶調達事業を差配する立場にあった。

この二重拠点(デュアルベース)を持つという事実は、彼の戦略的な価値を飛躍的に高めた。彼は、地方の資源(土佐の船と人)を、中央の需要(豊臣政権の軍事作戦)に直結させることができる、稀有な存在だったのである。高木善三郎は、土佐の地域ネットワークと淡路の中央ネットワークを結びつけ、自在に活用できる広域的な海運事業者であった。この卓越した能力こそが、彼を「百艘の船」という途方もない規模の調達を成し遂げられる、傑出した存在たらしめた最大の理由であろう。

第五章:百艘の船、対馬へ ― 命令の持つ意味の深層分析

高木善三郎の事績を伝える唯一の確かな記録 3 は、簡潔ながらも、その一行一行に彼の果たした役割の重大さを示す情報が凝縮されている。この命令を「何を」「どこへ」「誰に」という要素に分解し、その意味を深層的に分析することで、彼の歴史における「格」が明らかになる。

「六端帆の図船 百艘」という規模と質

命令の内容は、「六端帆の図船 百艘」の調達であった。「百艘」という数は、一個人が動員する船舶の数としては破格の規模である。これは、彼自身の財力や所有する船の数だけでは到底不可能であり、彼が淡路や土佐、あるいはそれ以外の地域にまで広がる、広範な船主・水主のネットワークを掌握し、差配できる人物であったことを証明している。

さらに注目すべきは、「図船(ずせん)」という指定である。これは、おそらく豊臣政権によって定められた、ある程度仕様が標準化された軍用輸送船を指すと考えられる。単に船をかき集めるのではなく、特定の規格に合った船をこれだけの数揃えることが求められたのであり、極めて高度な調達能力と管理能力が必要とされる任務であった。また、「六端帆」という指定は、船の推進力や航行能力に関する具体的な要求があったことを示唆しており、この船団が長距離かつ迅速な航海を期待されていたことを物語っている。

「対馬豊崎へ指遣し」という目的地

船団の目的地として指定された「対馬豊崎」は、朝鮮半島への最短距離に位置する、まさに最前線の兵站基地であった。名護屋に集結した大軍は、ここから朝鮮半島へと渡海していった 20 。対馬へ船を回漕するという命令は、兵站の最終段階であり、敵の妨害に遭う可能性も高い、最も危険かつ重要な任務の一つであった。高木善三郎は、後方での物資調達に留まらず、国家の軍事作戦のまさに中核部分、最前線への兵力・物資投射というクリティカルな局面を担っていたのである。

「九鬼嘉隆らに引渡す」という相手方

調達した百艘の船団を引き渡す相手として、水軍総帥である「九鬼嘉隆ら」が指定されている点も、極めて重要である。九鬼嘉隆は、伊勢志摩の海賊大名から身を起こし、織田信長、豊臣秀吉に仕えて水軍の最高司令官にまで上り詰めた、豊臣水軍を象徴する人物である 3 。

もしこの船団が単なる兵糧米や雑兵を運ぶためのものであれば、引き渡し相手は兵站を管理する奉行クラスの役人でも十分なはずである。しかし、受領者として水軍の最高司令官の名が挙げられているという事実は、この百艘の船団が、単なる輸送部隊ではなく、九鬼嘉隆らが直接指揮・運用する、戦略的に極めて重要な船団であったことを強く示唆している。あるいは、輸送任務だけでなく、水軍の戦闘部隊に組み込まれることも想定されていたのかもしれない。

これら命令の各要素、すなわち、命令者(秀吉政権)の権威、被命令者(善三郎)の能力、目的物(百艘の高性能船)の価値、目的地(最前線の対馬)の戦略的重要性、そして受領者(水軍総帥・九鬼嘉隆)の地位、これら全てが極めて高いレベルにある。この一連の命令は、高木善三郎が単なる「御用商人」の一人ではなく、豊臣政権から国家プロジェクトの遂行を直接委託される、戦略的パートナーとして認識されていたことを示している。彼の仕事は、現代で言えば、有事に政府から防衛装備品の緊急調達と前線配備を任される、最重要の民間サプライヤーの役割に匹敵する。この一点の記録から、彼の歴史における「格」は、我々が想像する以上に高かったと結論付けられるのである。

結論:歴史を動かした無名の巨人 ― 高木善三郎の再評価

本報告書における調査と考証の結果、歴史の片隅にその名を留める商人、高木善三郎について、以下の点が明らかになった。

第一に、彼の名は、学術的に信頼性の高い史料に基づけば「高木善三郎」と表記するのが最も確実であること。広く流布する「高来」という表記は、史料の誤読や、典拠の不明な伝承に由来する可能性が高い。

第二に、彼は「須崎の商人」と「淡路の船問屋」という二つの属性を併せ持つ、広域的な海運事業者であったこと。これは、資源の供給地である土佐と、政権中枢に近い兵站拠点である淡路を結びつけ、双方のネットワークを自在に活用できる、類稀な能力を持っていたことを示している。

第三に、彼は文禄・慶長の役という未曾有の国家的大事業において、豊臣秀吉から直接命令を受け、百艘もの軍用船を調達し、最前線である対馬まで輸送するという、極めて重要かつ困難な役割を担ったこと。

そして第四に、この事実は、彼が単なる商人ではなく、豊臣政権から絶大な信頼と高い評価を得ていた、海運ロジスティクスにおける卓越した専門家(スペシャリスト)であり、国家の軍事戦略を支える戦略的パートナーであったことを証明している。

高木善三郎の生涯は、そのほとんどが歴史の闇に埋もれている。彼がいつ生まれ、どのような人生を送り、いつどこで没したのか、それを伝える確かな記録は今のところ見つかっていない。しかし、幸いにも残された唯一の確かな記録は、彼が単なる一商人に留まらず、歴史を動かす巨大な歯車の一つとして機能した「無名の巨人」であったことを、我々に雄弁に物語っている。

彼の存在は、戦国・安土桃山という時代が、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった著名な武将や大名たちの英雄譚だけで構成されているのではないという、自明でありながら見過ごされがちな真実を改めて教えてくれる。彼らの野望や戦略が現実のものとなるためには、高木善三郎のような、名もなき商人や職人、技術者たちの、専門知識に裏打ちされた献身的な営みが不可欠であった。高木善三郎という一人の商人の探求は、歴史の華やかな表舞台の裏側で、社会を、そして国家を確かに支えていた人々の存在に光を当てる、魅力的な旅路であったと言えるだろう。

引用文献

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?keys13=6&print=20&tid=&did=&p=15

- 『信長の野望嵐世記』武将総覧 - 火間虫入道 http://hima.que.ne.jp/nobu/bushou/ransedata.cgi?did=&or16=%93s%8Es&p=5&print=20&tid=

- Untitled https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/8190/files/jouflh_30th_614.pdf

- 滝善三郎慰霊碑 - 能福寺 http://nofukuji.jp/bunkazai?key=popup9

- 文禄・慶長の役|国史大辞典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=495

- 日向記に見る文禄・慶長の役 - 宮崎県立図書館 https://www.lib.pref.miyazaki.lg.jp/ct/other000000800/hiyougakizenpdf.pdf

- 近世における水陸両用作戦について - 1592年の文禄 (朝鮮)の役を例として https://www.mod.go.jp/msdf/navcol/assets/pdf/ssg2013_12_07.pdf

- 学校では教えない豊臣秀吉が朝鮮に出兵した本当の理由|小名木善行 - YouTube https://m.youtube.com/watch?v=D4Y3rcxDHlY&pp=0gcJCdgAo7VqN5tD

- 文禄慶長の役(ぶんろくけいちょうのえき)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E6%96%87%E7%A6%84%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9-1203561

- 須崎港 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%88%E5%B4%8E%E6%B8%AF

- 須 崎 港 長 期 構 想 (案) - 高知県 https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2016121300118/file_contents/file_201612154114117_1.pdf

- 須崎港|高知港湾・空港整備事務所 https://www.pa.skr.mlit.go.jp/kouchi/C/kksss1.html

- 須崎の古い町並み - 一路一会 http://www.ichiro-ichie.com/07shikoku/kouchi/suzaki/suzaki01.html

- 長宗我部元親 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%AE%97%E6%88%91%E9%83%A8%E5%85%83%E8%A6%AA

- 信長に反感を買うも確かな政治手腕、長宗我部元親「戦国武将名鑑」 - Discover Japan https://discoverjapan-web.com/article/57744

- 須崎城 ~長宗我部元親三男・津野親忠の居城~ | 城館探訪記 http://kdshiro.blog.fc2.com/blog-entry-2848.html

- 淡路国 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%A1%E8%B7%AF%E5%9B%BD

- 淡路国指出寄帳 文化遺産オンライン https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/375194

- 脇坂安治・安元関係資料一括 - たつの市 https://www.city.tatsuno.lg.jp/soshiki/1041/gyomu/5/4/2458.html

- 文禄・慶長の役 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E7%A6%84%E3%83%BB%E6%85%B6%E9%95%B7%E3%81%AE%E5%BD%B9