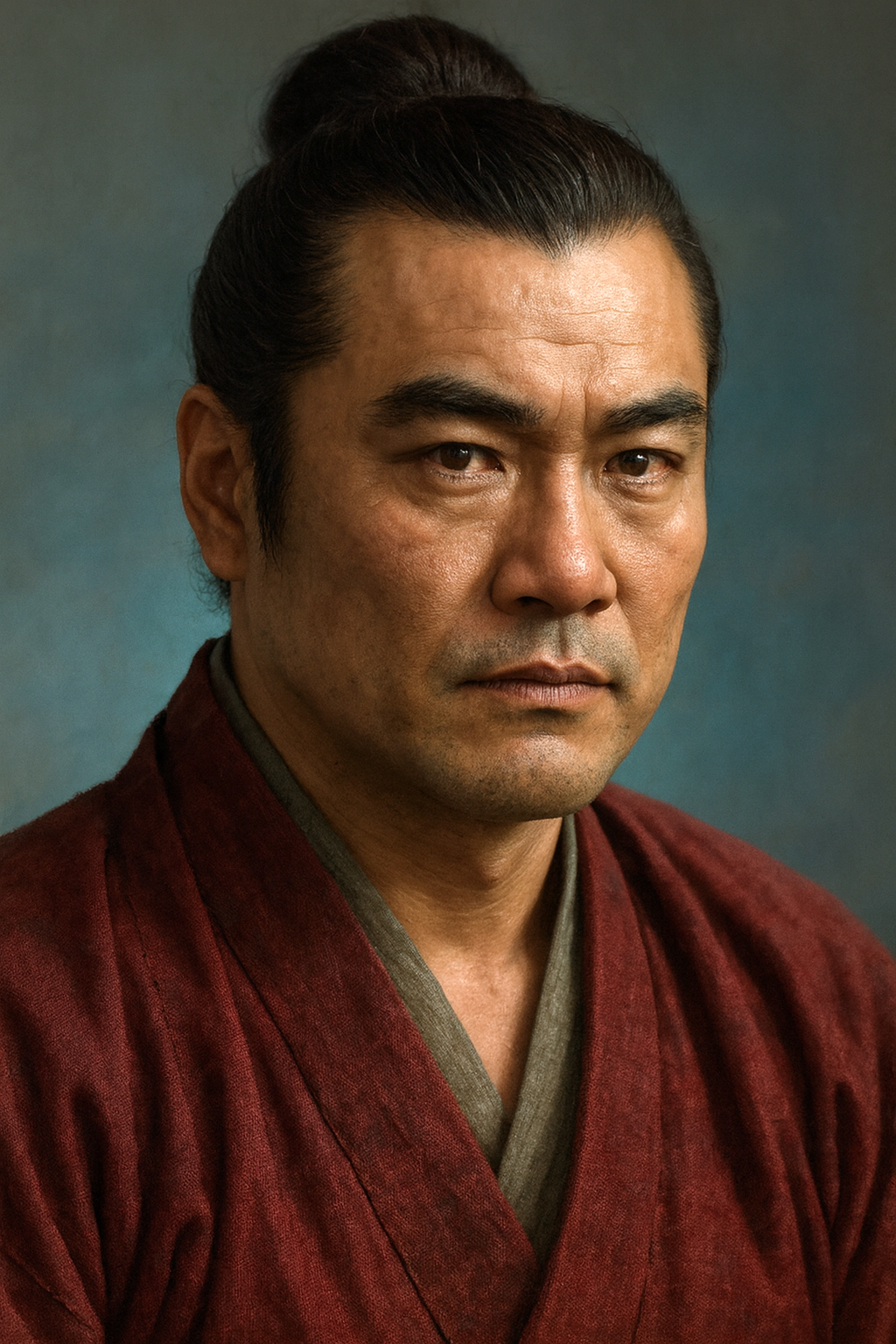

高橋久光

高橋久光は石見高橋氏当主。毛利氏の外戚として勢力を拡大し、一族の最盛期を築いた。彼の死後、毛利元就が台頭し高橋氏は滅亡へ。

石見の驍将・高橋久光と一族の興亡:毛利元就台頭の礎

序章:石見の驍将、高橋久光 ― 毛利元就台頭の礎を築いた外戚

戦国時代の日本列島は、旧来の権威が失墜し、各地で実力を持つ武将たちが覇を競う動乱の時代であった。中国地方もその例外ではなく、西の周防国を本拠とする大内氏と、東の出雲国を拠点とする尼子氏という二大勢力が熾烈な勢力争いを繰り広げていた。この二大勢力の狭間にあって、巧みな外交と武威をもって一時は安芸・石見両国にまたがる広大な勢力圏を築き上げたのが、石見国の国人領主、高橋氏である。本報告書が主題とする高橋久光(たかはし ひさみつ)は、その高橋氏の権勢が絶頂に達した時期の当主であり、一族の最盛期を象徴する人物であった。

高橋久光は、優れた武将としての力量を発揮して勢力を拡大する一方、安芸国の有力国人であった毛利氏との間に婚姻関係を結び、その外戚として毛利家の家政に深く関与した 1 。特に、毛利家当主・興元が早世し、幼少の幸松丸が跡を継ぐと、久光はその外祖父という立場から後見役として絶大な影響力を行使し、高橋氏の権勢は頂点を迎える 2 。

しかし、歴史の皮肉というべきか、この高橋氏の強大さが、結果として一族の命運を尽きさせる遠因となる。久光の死後、高橋氏の介入を排し、毛利家の実権を掌握したのが、のちに中国地方の覇者となる毛利元就であった。元就にとって、かつて毛利家を凌駕するほどの力を持った外戚・高橋氏は、自立した戦国大名として飛躍するために乗り越えるべき最初の、そして最大の障壁であった 3 。

本報告書は、高橋久光という一人の武将の生涯を追うに留まらず、石見高橋氏という一族が、二大勢力の狭間でいかにして権勢を築き、そして毛利元就の台頭という時代の大きなうねりの中でいかにして滅亡へと追いやられたのか、その興亡の全過程を、一次史料と後代の記録を精査しつつ、立体的に解明することを目的とする。高橋氏の滅亡が、毛利元就の覇業の礎となったという歴史の力学を、ここに詳述する。

第一章:石見高橋氏の出自と勢力基盤

高橋氏が戦国期に一大勢力を築き得た背景には、その出自と、巧みに選定された本拠地、そして国境をまたいで形成された広大な領国があった。

1.1. 一族の起源と系譜

石見高橋氏の正確な出自については、複数の説が存在し、いまだ確たるものはない。一説には大納言紀舟守を祖とする紀氏の後裔、また一説には大宅氏族ともいわれるが、いずれも伝承の域を出ず、その始まりは不詳とされている 5 。

より確度の高い記録として現れるのは南北朝時代である。備中国松山城(現在の岡山県高梁市)の城主であった高橋師光が、足利尊氏方に属して南朝方との戦いで軍功を挙げた 8 。正平5年(1350年)、師光は高師泰に従って石見の南朝勢力・佐波氏を攻める際に功を立て、その恩賞として石見国邑智郡阿須那(現在の島根県邑南町阿須那)に三千貫の所領を与えられ、この地に土着したことが、石見高橋氏の直接的な起源とされる 5 。この事実は、高橋氏が元来、中国地方に根を張る在地領主ではなく、室町幕府の成立過程で東国から西国へ下向し、新たな所領を得た武士団の系譜を引く可能性を示唆している。阿須那という、石見と安芸、備後の三国を結ぶ交通の要衝に根を下ろしたことが、後の勢力拡大における重要な地理的基盤となったのである。

1.2. 阿須那本拠と領国経営

高橋氏の本拠地は、阿須那の地に築かれた藤掛城と鷲影城という二つの山城であった 5 。彼らはこの阿須那を核として、巧みな領国経営と軍事行動によって勢力を拡大していった。その支配領域は、本国である石見国東部に留まらず、国境を越えて安芸国高田郡北部から山県郡東域、さらには備後国の一部にまで及んだ 2 。当時の民の間では、その兵力の強大さを「3歳の子牛の毛数ほどの人数」と称されたという逸話も残っており、高橋氏が単なる一国人領主の枠を超えた、広域を支配する一大勢力であったことを物語っている 10 。

この支配領域の形成過程は、高橋氏が特定の国に閉じた領主ではなく、複数の国にまたがる「国境領主」としての性格を強く有していたことを示している。この地理的特性こそが、後に高橋氏が石見国人一揆と安芸国人一揆という、二つの異なる地域の領主連合において、主導的な役割を果たすことを可能にしたのである 12 。

1.3. 二大勢力の狭間で

戦国中期の中国地方は、周防の大内氏と出雲の尼子氏という二大戦国大名が覇権を争う、いわば「二極構造」の時代であった。高橋氏の領国は、この二大勢力の勢力圏が直接衝突する最前線、すなわち緩衝地帯に位置していた。このような地政学的環境は、常に存亡の危機と隣り合わせである一方、巧みに立ち回ることで自立性を保ち、勢力を伸長させる好機ともなり得た。

高橋久光をはじめとする歴代当主は、この厳しい国際環境を生き抜くため、一方の勢力に完全に臣従するのではなく、時勢を見極めながら大内方と尼子方の間を揺れ動くという、絶妙なバランス外交を展開した 1 。さらに、単独では大名に対抗できない国人領主たちが、相互の安全保障のために結成した同盟、すなわち「国人一揆」に積極的に関与した。文明8年(1476年)には益田氏と、永正9年(1512年)には毛利氏をはじめとする安芸国人衆と盟約を結ぶなど、地域の国人連合の中核として活動した記録が残っている 12 。

高橋氏のこうした外交戦略は、巨大勢力に挟まれた国人領主の、極めて現実的かつ巧みな生存術の好例である。彼らは、大内・尼子という二つの極の間を巧みに渡り歩き、同時に国人同士の水平的な連携を主導することで、単なる一地方豪族に留まらない、地域の政治秩序において重要な役割を担うアクターとして君臨したのである。その領地が安芸・石見両国にまたがっていたことで、双方の国人連合の「結節点」となり得た点に、高橋氏の特異性と戦略的な重要性を見出すことができる。

第二章:高橋久光の時代 ― 権勢の絶頂と毛利氏との結びつき

高橋久光の時代、高橋氏はその権勢の頂点を迎える。巧みな婚姻政策によって安芸の有力国人・毛利氏の外戚となり、その家中に深く介入することで、一族の威勢は安芸・石見に鳴り響いた。しかし、その栄光は、結果として一族の未来に暗い影を落とすことになる。

【高橋氏興亡関連年表】

|

年代(西暦) |

高橋氏の動向 |

毛利氏の動向 |

周辺勢力の動向 |

典拠 |

|

寛正元年(1460) |

高橋久光、誕生。 |

- |

- |

1 |

|

永正9年(1512) |

当主・元光、毛利興元らと安芸国人一揆を結成。 |

興元、高橋元光らと安芸国人一揆を結成。 |

- |

12 |

|

永正12年(1515) |

嫡男・元光、備後国にて三吉氏と戦い戦死。孫の興光が家督継承。久光が後見。 |

- |

- |

10 |

|

永正13年(1516) |

- |

当主・興元が25歳で急死。嫡男・幸松丸(2歳)が家督継承。 |

- |

14 |

|

大永元年(1521) |

当主・久光、備後国青屋城攻めで三吉氏に敗れ戦死(享年62)。 |

元就、幸松丸の後見人として家中での影響力を強める。 |

- |

1 |

|

大永3年(1523) |

- |

当主・幸松丸が9歳で夭折。元就が家督を継承。 |

- |

2 |

|

享禄元年(1528) |

- |

- |

大内義興が死去。義隆が家督継承。 |

11 |

|

享禄2年(1529) |

弘厚・興光親子、尼子氏に通じ大内氏から離反。豊前等の所領を没収される。元就の攻撃で松尾城が陥落し、弘厚は自害。 |

元就、大内氏の命を受け高橋氏を攻撃。松尾城を攻略。 |

- |

10 |

|

享禄3年(1530) |

当主・興光、本拠・阿須那藤掛城に籠城するも、元就の武略により切腹。高橋氏嫡流は滅亡。 |

元就、藤掛城を攻略し、興光を自刃に追い込む。高橋氏旧領を獲得。 |

出雲にて塩冶興久の乱が勃発。尼子氏の内乱。 |

11 |

|

享禄4年(1531) |

- |

元就、大内氏の承認のもと、高橋氏旧領の支配を確立。 |

- |

17 |

2.1. 婚姻政策と外戚関係の構築

高橋氏がその勢力を安芸国へと浸透させる上で、極めて重要な戦略となったのが毛利氏との婚姻同盟であった。永正年間、大内氏の勢力伸長に対抗するため、安芸国の国人領主たちは団結して一揆契約を結んだ 12 。この連携を背景として、高橋久光は自身の娘(一説には嫡男・元光の妹とも)を、当時毛利家の当主であった毛利興元に正室として嫁がせた 2 。この正室は後に、興元の嫡男となる幸松丸を産むことになる 15 。彼女の実名は史料に残されておらず不明だが、後年のNHK大河ドラマ『毛利元就』では「雪の方」という名で創作されている 3 。

この婚姻は、単なる家と家の結びつきを超えた、戦略的な意味合いを持つものであった。当時、安芸国人衆の中でも屈指の勢力を誇った高橋氏と、将来を嘱望される毛利氏が血縁によって固く結ばれることは、両家の軍事・政治的地位を著しく高める効果があった。これにより高橋久光は、毛利宗家の「外戚」という、他家の家政に介入しうる極めて有利な政治的地位を手に入れたのである。

2.2. 幼主・幸松丸の後見と毛利家への干渉

高橋氏にとって最大の好機は、予期せぬ形で訪れた。永正13年(1516年)、毛利興元が酒害が原因ともいわれ、わずか25歳の若さで急逝してしまう 15 。跡を継いだ嫡男・幸松丸は、この時まだ数えで2歳という幼児であった 14 。公式には幸松丸の叔父にあたる毛利元就が後見人として家政を支えることになったが 20 、同時に、外祖父である高橋久光も後見役として、毛利家中に隠然たる影響力を行使し始めた 2 。

久光の介入を可能にしたのは、その圧倒的な実力であった。高橋氏の本拠地・阿須那や、安芸における拠点・松尾城は、毛利氏の本拠・吉田郡山城から地理的に極めて近く、軍事的な圧力をかけやすい位置にあった 2 。さらに、石見・安芸にまたがるその所領は1万2千貫にも及び、経済力・軍事力ともに安芸国人衆の中で突出していた 2 。この絶対的な優位性を背景に、久光は外孫・幸松丸の後見という大義名分を掲げ、毛利家の家政に深く干渉した。この高橋氏の専横は、若き日の元就をはじめとする毛利家臣団にとって、自家の独立を脅かす潜在的な脅威であり、内心では「厄介な存在」と見なされるようになっていったのである 3 。

第三章:相次ぐ悲劇 ― 一族の落日

権勢の絶頂を謳歌していた高橋氏であったが、その栄光は長くは続かなかった。後継者の戦死、そして一族の大黒柱であった久光自身の死という悲劇が相次ぎ、高橋家の運命は急速に暗転していく。

3.1. 後継者の死:嫡男・元光の戦死

高橋氏の衰退は、一つの戦死から始まった。永正12年(1515年)、久光の嫡男であり、次代の当主と目されていた高橋元光が、備後国入君(現在の広島県三次市君田町)において、現地の豪族・三吉氏との戦いで討死するという悲劇に見舞われた 2 。

嫡男の突然の死は、いかなる家にとっても大きな打撃であるが、とりわけ権力継承が家の存亡に直結する戦国時代においては、その影響は計り知れない。この一件は、高橋氏の安定した権力継承計画を根底から覆した。本来であれば家督を元光に譲り、隠居の身として一族を見守るはずであった老齢の久光が、再び政治の表舞台の最前線に立たざるを得なくなったのである 10 。

さらに深刻だったのは、家督継承をめぐる混乱であった。元光の死後、家督は久光の次男である弘厚ではなく、元光の甥(弘厚の子、すなわち久光の孫)にあたる高橋興光が継承した 10 。この変則的な継承の裏には、大内氏の意向があったともされるが、一族内に潜在的な不和や、次男・弘厚の立場が弱かった可能性を窺わせる。あるいは、老齢の久光が幼い孫を当主として擁立し、自らが後見として実権を掌握し続けることを望んだのかもしれない。いずれにせよ、この元光の戦死は、単なる一武将の死に留まらず、高橋家の安定を揺るがし、後の内紛の火種を生んだ、一族衰退の序曲であったと言えよう。

3.2. 大黒柱の崩壊:久光、備後青屋城に死す

元光の死から6年後の大永元年(1521年)、高橋氏をさらなる悲劇が襲う。一族の支柱であり、その権威の源泉であった高橋久光自身が、戦場で命を落としたのである 1 。

久光は、長年の宿敵であった備後の三吉氏を討つべく、大軍を率いてその拠点の一つである青屋城(別名・加井妻城)へ出陣した 22 。戦いは当初、高橋軍の優勢に進んだが、勝利を目前にした油断からか、久光自身が敵陣深くに切り込んだ際、三吉方の身分の低い雑兵によって不意に討ち取られるという、あまりにも呆気ない最期を迎えた 2 。『陰徳太平記』などの軍記物はこの時の様子を劇的に描いているが、総大将の突然の死により高橋軍が指揮系統を失い、総崩れとなって敗走したことは、複数の記録から確認できる 24 。

享年62。一族の精神的支柱であった久光の死は、高橋氏に計り知れない打撃を与えた。その権勢が久光個人の武略とカリスマに大きく依存していたことが、この敗戦によって露呈したのである。そして何よりも、この死は毛利家に対する強力な影響力の源泉が失われたことを意味し、高橋氏の没落を決定づける転換点となった。

3.3. 権力の空白と元就の台頭

高橋氏の悲劇は、そのまま毛利元就の好機へと転化した。高橋久光が戦死してからわずか2年後の大永3年(1523年)、毛利家の幼き当主であった幸松丸が、わずか9歳で夭折した 2 。その死因については諸説あるが、外戚の頂点にいた久光と、その影響力の源泉であった幸松丸が、こうも相次いで歴史の舞台から退場したことで、毛利家中に巨大な権力の空白が生まれたことは間違いない。

この千載一遇の好機を、毛利元就は見逃さなかった。彼は家中の宿老たちからの推戴を受ける形で、兄・興元の跡を継いで毛利家の家督を相続した 16 。もはや、高橋氏の介入を恐れる必要はなくなった。かつては高橋氏の威光の前に忍従を強いられた元就が、今や名実ともに毛利家の当主となったのである。高橋一族を襲った相次ぐ悲劇は、皮肉にも、彼らが最も警戒していたであろう人物、毛利元就を飛躍させる最大の追い風となったのであった。

第四章:高橋氏の滅亡 ― 元就の調略と安芸・石見の平定

高橋久光の死後、一族は内部分裂と外交方針の転換という大きな揺らぎに見舞われる。この機に乗じた毛利元就は、巧みな調略と軍事行動によって、かつての外戚勢力を容赦なく滅亡へと追い込んでいく。

4.1. 分裂する一族:弘厚の台頭と大内氏からの離反

久光の死後、高橋家中の実権は、家督を継いだ若年の興光ではなく、その父であり久光の次男であった高橋弘厚が掌握したと見られている 10 。弘厚は石見の本拠・阿須那ではなく、安芸国高田郡の松尾城を拠点とし、独自の動きを見せ始める 10 。

決定的な転機は、享禄元年(1528年)に訪れた。長年にわたり中国地方に君臨した大内義興が死去し、子の義隆が跡を継ぐと、中国地方のパワーバランスに変化が生じる 11 。この機を捉え、弘厚・興光親子は、これまで属してきた大内氏を見限り、当時破竹の勢いで勢力を拡大していた出雲の尼子氏へと接近するという、重大な政治判断を下した 11 。これは、台頭著しい尼子氏に与することで、失われつつあった一族の権勢を回復しようとした危険な賭けであった。

しかし、この離反は長年の主筋であった大内氏の怒りを買った。大内義隆は報復措置として、高橋氏が豊前国や周防国に有していた所領を没収し、他の家臣に与えてしまう 17 。そして何よりも、この高橋氏の裏切りは、大内方の有力国人として着実に力をつけていた毛利元就に、高橋氏討伐の正当な口実を与える結果となったのである。

4.2. 松尾城・藤掛城の攻防:元就による討伐戦

享禄2年(1529年)、大内義隆の命を受けた毛利元就は、ついに高橋氏の討伐に乗り出した。まず標的となったのは、高橋弘厚が籠る安芸の松尾城であった。元就は備後の和智氏や大内氏重臣・弘中氏らの援軍を得て松尾城を包囲攻撃し、激戦の末にこれを陥落させる。城主・弘厚は敗北を悟り、城中で自害して果てた 10 。

父・弘厚の死により、高橋氏の命運は当主・高橋興光の双肩にかかった。興光は安芸の拠点を失い、一族伝来の本拠地である石見国阿須那の藤掛城へと退却し、籠城の構えを見せた 11 。絶体絶命の状況に追い込まれた興光が最後の望みを託したのは、新たに主筋と定めた尼子氏からの援軍であった。特に、尼子経久の三男で、出雲国内で大きな勢力を持っていた塩冶興久に救援を要請したと記録されている 17 。

しかし、まさにこの時、高橋氏にとって致命的ともいえる事態が、彼らのあずかり知らぬところで進行していた。享禄3年(1530年)、興光が頼みとした塩冶興久が、父・経久に対して突如反乱を起こしたのである。「塩冶興久の乱」と呼ばれるこの内紛により、尼子氏は深刻な内戦状態に陥り、国外の同盟者である高橋氏を救援する能力を完全に喪失してしまった 18 。

この国際情勢の激変を、毛利元就は見逃さなかった。彼は、高橋氏が外部からの支援を一切期待できない、完全に孤立した状況にあることを見抜き、この好機を最大限に活用した。元就は巧みな「武略」をもって藤掛城を攻め立てた。援軍の望みを絶たれた興光はなすすべもなく、ついに切腹に追い込まれ、藤掛城は開城した 11 。高橋氏の嫡流は、ここに滅亡したのである。高橋氏の最終的な滅亡は、元就の優れた軍事・調略能力に加え、敵方である尼子氏内部に生じた内紛という、高橋氏にとって極めて不運な外的要因が決定的な役割を果たした。それは、あたかも元就の覇業のために吹いた「神風」のようであった。

4.3. 元就による外戚排除の戦略的意義

高橋氏の滅亡後、その広大であった旧領、すなわち石見の阿須那や備後の上下庄などは、大内義隆の承認のもと、その戦功への恩賞として毛利元就の所領となった 11 。この戦いの勝利は、元就にとって単なる領土拡大以上の、極めて重大な戦略的意義を持っていた。

第一に、それは毛利家の内部における権力基盤の確立であった。かつて毛利家に深く干渉し、時にはその威光を凌駕した最大の「外戚」勢力を物理的に排除したことで、元就は毛利家の完全な独立を達成し、自らのリーダーシップを盤石なものとした 3 。

第二に、それは安芸国における覇権の確立を意味した。高橋氏は、安芸・石見両国の国人連合において盟主的な地位を占めていた 12 。その高橋氏を打倒し、その旧領を併合したことで、元就はその地位と影響力を事実上継承し、安芸国における自身の覇権を決定的なものとしたのである 4 。

高橋氏の滅亡は、毛利元就が「安芸の一国人」から「中国地方の覇権を窺う戦国大名」へと飛躍するための、避けては通れない通過儀礼であった。かつての主家の外戚を自らの手で滅ぼすという非情な決断の先に、元就の覇道は開かれたのである。

終章:高橋氏の遺産と歴史的評価

毛利元就によって嫡流を滅ぼされた高橋氏であったが、その血脈と記憶は、様々な形で後世へと伝えられていく。政治的には敗者となった一族が、その故地で神として祀られるという事実は、勝者の歴史だけでは語れない、地域の記憶の深さを示している。

5.1. 離散した一族とその後

高橋興光の自刃によって嫡流は途絶えたが、一族の全てが根絶やしにされたわけではなかった。庶流家や一門の者たちは、それぞれ異なる道を歩むことになる。

一部は、勝者である毛利氏の支配体制に組み込まれていった。例えば、一族の生田就光は元就に仕え、毛利家臣として生き延びた 17 。また、高橋氏の一族が名乗っていた北氏や口羽氏といった名跡は、それぞれ元就の異母弟・就勝や、毛利一門の志道通良が継承し、その名は毛利家中で存続した 17 。これは、敗者の家名や組織を勝者が取り込み、再編していくという、戦国時代の勢力再編における典型的なパターンである。

一方で、毛利氏への従属を拒み、敵対し続けた者もいた。高橋氏の一族であった本城常光は、主家の滅亡後、尼子氏に属して毛利氏への抵抗を続けたが、彼もまた後に元就によって滅ぼされる運命にあった 7 。

さらに、武士としての道を絶たれた者たちの中には、帰農して郷士となったり、江戸時代には庄屋として地域の有力者となったりした家系もあったと伝えられており、高橋氏の血脈は細々とながらも受け継がれていった 5 。

5.2. 記憶と伝承:神になった滅亡の将

高橋氏の歴史において特筆すべきは、滅亡後もその故地において、一族への記憶と敬意が失われなかったことである。本拠地であった阿須那の賀茂神社には、滅亡後も一族の生き残りである生田就光が絵馬を奉納したり、「大宅朝臣」という高橋一族の古来の名乗りで神事が執り行われたりした記録が残っている 17 。

そして、最も象徴的なのが、元就に滅ぼされた最後の当主・高橋興光の存在である。彼は、賀茂神社の境内社である剣神社に祭神として祀られているのである 17 。この社は、高橋氏滅亡後に地元の住民によって建立されたとされ、25年ごとに行われる盛大な祭事は、現代に至るまで一度も途絶えることなく続けられている 17 。

政治的には敗者となり、歴史の表舞台から姿を消した武将が、その故郷において神として崇敬の対象となり続けているという事実は、極めて示唆に富む。これは、高橋氏が単なる支配者ではなく、地域社会に深く根ざした領主として、民衆から慕われていたことを物語っている。そこには、勝者である毛利氏が編纂した公式の歴史とは異なる、地域に根差した「もう一つの歴史」の記憶が、今なお脈々と継承されているのである。

5.3. 総括:高橋久光の功罪と歴史的役割

高橋久光は、疑いなく、武略と政治力に優れた有能な国人領主であった。彼は一族を率いて、その歴史上最大の勢力圏を築き上げ、安芸・石見にその名を轟かせた。しかし、その強大さゆえに、外戚として毛利家の家政に過剰に干渉したことは、結果として毛利元就という恐るべき敵を育み、自らの一族を滅亡へと導く遠因を作ってしまった。その生涯は、旧来の国人領主という枠組みの中で権勢を極めながらも、より広域を支配する戦国大名へと脱皮していく新しい時代の潮流に適応できず、その激しい波に飲み込まれていった人物の栄光と悲劇を、鮮やかに象徴している。

高橋氏の滅亡は、毛利元就の視点から見れば、中国地方統一への第一歩であり、自身の覇業を成し遂げる上で不可欠な礎であった。高橋氏という巨大な壁を乗り越えたことで、元就は安芸国を完全に掌握し、次なる敵である尼子氏、そして大内氏と対峙する力を得たのである。高橋久光と彼の一族の物語は、戦国という時代の非情さと、勝者と敗者の間で繰り広げられる歴史のダイナミズムを、我々に強く示唆している。高橋氏の滅亡という礎なくして、その後の毛利氏の隆盛はあり得なかった。彼らは、自らの滅びをもって、新たな時代の到来を告げたのである。

引用文献

- 高橋久光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E4%B9%85%E5%85%89

- 元就の長女2 - 安芸の夜長の暇語り - FC2 http://tororoduki.blog92.fc2.com/blog-entry-59.html

- rjw.adam.ne.jp http://rjw.adam.ne.jp/rjw/his/sengoku/ka6.htm

- 毛利元就の歴史 /ホームメイト - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/8100/

- 武家家伝_石見高橋氏 - harimaya.com http://www2.harimaya.com/sengoku/html/takahasi.html

- 武家家伝_石見高橋氏 - harimaya.com http://www.harimaya.com/o_kamon1/buke_keizu/html/takahasi.html

- 高橋氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E6%B0%8F

- 石見 藤掛城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/iwami/fujikake-jyo/

- 二つ山城 本城 琵琶甲城 鷲影城 藤掛城 別当城 余湖 http://mizuki.my.coocan.jp/simane/yuunanmati.htm

- 高橋弘厚 - BIGLOBE http://www7a.biglobe.ne.jp/echigoya/jin/TakahashiHiroatsu.html

- 高橋 弘厚 たかはし ひろあつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/08/31/190502

- 石見の領主と戦国大名~益田氏らと毛利氏~ - 島根県 https://www.pref.shimane.lg.jp/bunkazai/plusonline2/index.data/2kou.pdf

- 高橋興光 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E8%88%88%E5%85%89

- 毛利興元の正室 - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/mouri.html

- 毛利興元とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%88%88%E5%85%83

- 広島のいしずえ「毛利元就」 - ひろしま文化大百科 https://www.hiroshima-bunka.jp/modules/motonari11/

- 高橋 興光 たかはし おきみつ - 戦国日本の津々浦々 ライト版 https://kuregure.hatenablog.com/entry/2021/09/01/190059

- 高橋氏の滅亡 - 資料の声を聴く http://zisaku.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/post-d8e1.html

- 毛利興元 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E5%88%A9%E8%88%88%E5%85%83

- 毛利元就が中国10カ国を平定するまで重ねた苦労 (2ページ目) - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/12141/?pg=2

- 毛利元就 - WEB日本史人物博物館 http://www.web-nihonshi.jp/mourimotonari.html

- 90 1979 (lD https://bingo-history.net/wp-content/uploads/1984/08/cb0b240fcdaec34ae497facd7bcf1e5b.pdf

- 加井妻城(広島県三次市粟屋町上村) - 西国の山城 http://saigokunoyamajiro.blogspot.com/2018/05/blog-post_15.html

- 元就の野望~全国版~。わたしはガチャを駆使して補佐します https://ncode.syosetu.com/n4066fy/29/

- 坂広秀 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E5%BA%83%E7%A7%80

- 石見 高橋興光の墓-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/sokuseki/shimane/takahashi-okimitsu-bosho/

- 香楽マルシェ リニューアルオープン - 邑南町 https://www.town.ohnan.lg.jp/www/contents/1001000000269/simple/201605_01.pdf