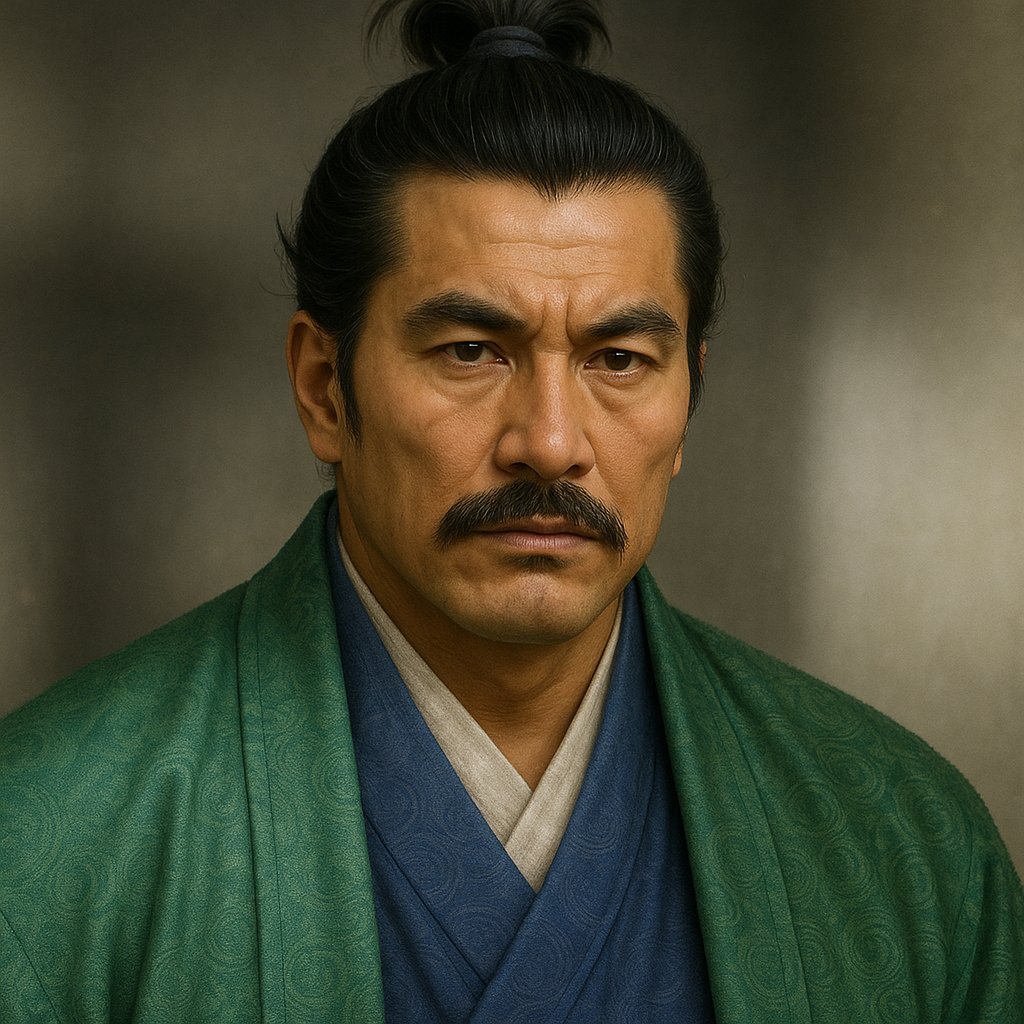

麻生野直盛

麻生野直盛は飛騨の豪族江馬時経の次男。麻生野氏を興し洞城を築城。武田信玄に降伏し所領安堵。永禄7年没。子慶盛の代に江馬氏の内訌に巻き込まれ滅亡した。

戦国飛騨の風雲:麻生野直盛と麻生野氏の興亡

1. 序論

本報告書は、戦国時代の飛騨国において、その名を歴史に刻んだ武将、麻生野直盛(あそや なおもり)と、彼が興した麻生野一族の興亡について、現存する史料及び研究成果に基づき、詳細に解明することを目的とする。利用者各位が既に有しておられる「飛騨の豪族、江馬時経の次男、江馬時盛の弟にあたり、麻生野の洞城を居城としたため麻生野姓を称した。時盛と子・慶盛はのちに甥・江馬輝盛に殺された」という基礎情報に対し、本報告書は更なる深掘りを試みるものである。

麻生野直盛に関する記録は、本家筋にあたる江馬氏関連の史料や、飛騨地方の寺社縁起、あるいは後世の編纂物に散見されるものの、彼個人や麻生野氏単独に焦点を当てたまとまった一次史料は乏しいのが現状である。一部には、麻生野直盛を美濃斎藤氏の家臣とする記述も見受けられる 1 。しかしながら、その活動拠点や没年、関連する人物との関わりを総合的に勘案すると、飛騨の国人江馬氏の一族としての側面がより強く裏付けられる。例えば、斎藤龍興の時代に病死したとする説 1 は、直盛の没年とされる永禄7年(1564年) 2 が、斎藤氏滅亡の永禄10年(1567年)よりも前であること、そして彼の事績の多くが飛騨国内に集中していることから、その信憑性には検討の余地がある。本報告書では、数多くの史料が示唆する飛騨の国人としての麻生野直盛像を主軸に据え、その実像に迫る。

麻生野氏の歴史を概観するために、まず関連年表を以下に示す。

表1:麻生野氏関連略年表

|

和暦(西暦) |

主な出来事 |

主要人物 |

典拠史料 (Snippet ID) |

|

大永年間(1521-28) |

麻生野直盛、洞城を築城 |

麻生野直盛 |

5 |

|

享禄2年(1529) |

麻生野直盛、両全寺を創建(伝) |

麻生野直盛、桃源周岳 |

12 |

|

永禄2年(1559) |

武田信玄の飛騨侵攻。麻生野直盛、父・江馬時経と共に降伏、所領安堵。信玄より荒木口百貫文の地を与えられる。 |

麻生野直盛、江馬時経、武田信玄、飯富昌景 |

2 |

|

永禄7年(1564) |

麻生野直盛、逝去。麻生野慶盛が家督相続。 |

麻生野直盛、麻生野慶盛 |

2 |

|

天正元年(1573)頃 |

江馬時盛、麻生野慶盛に家督相続を打診(時期は推定、信玄没後か) |

江馬時盛、麻生野慶盛、江馬輝盛 |

2 |

|

天正6年(1578) 7月16日 |

江馬輝盛、父・江馬時盛を殺害 |

江馬輝盛、江馬時盛 |

4 |

|

天正6年(1578) |

江馬輝盛、麻生野慶盛の洞城を攻撃。洞城落城、麻生野慶盛自刃。麻生野氏滅亡。 |

江馬輝盛、麻生野慶盛 |

2 |

2. 麻生野直盛の出自と麻生野氏の勃興

麻生野直盛と彼が興した麻生野氏を理解するためには、まずその母体となった飛騨の有力国人・江馬氏、そして直盛自身の系譜と、麻生野氏が本拠とした洞城について把握する必要がある。本章では、これらの背景を明らかにする。

表2:麻生野氏関連 主要登場人物一覧

|

人物名 |

ふりがな |

主な立場・役職 |

麻生野直盛・慶盛との関係 |

主な事績・特記事項 |

典拠史料 (Snippet ID) |

|

麻生野直盛 |

あそや なおもり |

飛騨の武将、麻生野氏初代当主、洞城主、右衛門大夫 |

本人 |

江馬時経の次男。麻生野氏を興す。洞城築城。武田信玄より所領安堵。両全寺創建。永禄7年没。 |

2 |

|

麻生野慶盛 |

あそや よしもり/けいせい |

麻生野氏2代当主、洞城主、浅之進 |

直盛の子 |

父の死後家督相続。江馬時盛より家督相続の打診。親武田派。江馬輝盛に攻められ自刃。天正6年没。 |

2 |

|

江馬時経 |

えま ときつね |

飛騨の武将、江馬氏14代当主 |

直盛の父 |

直盛・時盛の父。永禄2年、武田信玄に降伏。 |

2 |

|

江馬時盛 |

えま ときもり |

飛騨の武将、江馬氏15代当主(輝盛の父) |

直盛の兄、慶盛の伯父 |

親武田派。子・輝盛と対立。麻生野慶盛に家督を譲ろうと画策。天正6年、輝盛に殺害される。 |

2 |

|

江馬輝盛 |

えま てるもり |

飛騨の武将、江馬氏当主 |

直盛の甥、慶盛の従兄弟(時盛の子) |

当初親上杉派、後に武田・上杉間を揺れ動く。父・時盛を殺害。麻生野慶盛を滅ぼす。後に三木氏との戦いで敗死。 |

2 |

|

武田信玄 |

たけだ しんげん |

甲斐の戦国大名 |

麻生野氏が従属した大名 |

永禄2年、麻生野直盛に所領を安堵。飛騨の国人衆に影響力を行使。 |

2 |

2.1. 飛騨の有力国人・江馬氏

江馬氏は、桓武平氏経盛流を称する氏族で、伊豆国田方郡江間庄を名字の地とし、後に飛騨国吉城郡高原郷(現在の岐阜県飛騨市神岡町高原周辺)を本拠とした 4 。『飛州志』所収の江馬氏系図によれば、平経盛の妾腹の子である輝経が北条時政に養育され、江馬小四郎と名乗ったことが始まりとされるが、江馬小四郎は北条義時の通称でもあるため、この所伝の信憑性については議論がある 4 。

室町時代には室町幕府政所執事の伊勢氏と関係を結び、戦国時代に入ると江馬時経が登場し、江馬氏は飛騨の有力な国人領主としての地位を固めた。時経は飛騨北部に勢力を拡大し、同じく飛騨の有力者であった国司姉小路家や三木氏(後の姉小路氏)としばしば抗争を繰り広げた 4 。

2.2. 麻生野直盛の誕生と系譜

麻生野直盛は、この江馬氏の14代当主・江馬時経の次男として生を受けた 5 。兄には江馬時盛がおり、彼が江馬本家の家督を継承した。戦国武家社会において、次男以降の男子は、本家を継ぐ立場にない場合、分家を創設するか、他家へ養子に入るのが一般的であった。直盛が後に麻生野氏を興すに至る背景には、この「次男」という立場が大きく影響している。兄・時盛、そしてその子である輝盛との関係は、後に麻生野氏の運命を左右する重要な要素となるため、この兄弟・甥の関係性は、麻生野氏の歴史を語る上で常に念頭に置く必要がある。

2.3. 麻生野氏の創始と本拠地・洞城

江馬時経の次男であった直盛は、飛騨国吉城郡麻生野(現在の岐阜県飛騨市神岡町麻生野)の地を自らの拠点とした。そして、その地名を取って「麻生野」を姓として名乗り、江馬氏から独立した分家「麻生野氏」を創始した 1 。

麻生野氏の拠点となったのは、麻生野に築かれた洞城(ほらじょう)、別名を麻生野城(あそやじょう)である 5 。この城の築城は、大永年間(1521年~1528年)に直盛によって行われたと伝えられている 5 。洞城は、高原川の支流である麻生野川の北側の山上に位置し、高原郷と鎌倉街道を結ぶ上宝道を見下ろす戦略的要衝に築かれていた 7 。城の構造は、東西42メートル、南北13メートルの主郭を中心に、西側に副郭、南側に腰曲輪を配し、主郭と腰曲輪は土橋で結ばれ、虎口と櫓台で防御を固めていた。さらに、東側の尾根筋からの攻撃に備えて深さ10メートル以上の堀切が設けられ、ここにも櫓台が築かれていたとされる 7 。

洞城の築城は、単に直盛が居館を構えたという事実以上に、麻生野氏が江馬氏の傍流でありながらも、一定の自立性と軍事力を有したことを明確に示すものである。堅固な山城の構造は、当時の麻生野氏が相当の動員力と経済力を有していたことを示唆する。また、交通の要衝に位置していたことは、麻生野氏が地域の物流や情報網において無視できない役割を担っていた可能性を物語っており、これが後に武田信玄のような大勢力からも注目される一因となったと考えられる。洞城は、麻生野氏の独立の象徴であり、軍事拠点であると同時に、地域の交通・経済を掌握する上での戦略的拠点としての意味合いも持っていたのである。

3. 麻生野直盛の生涯と活動

麻生野直盛が生きた戦国時代の飛騨国は、周辺大国の影響を受けつつ、国内では諸勢力が覇を競う複雑な情勢下にあった。本章では、そのような時代背景の中で、直盛がどのように活動し、麻生野氏の基盤を築いていったのかを詳述する。

3.1. 戦国期飛騨の情勢と江馬氏の立場

戦国時代の飛騨国は、守護であった京極氏の権威が失墜し、実質的に国主不在の状態が続いていた。そのような中で、北部の江馬氏と南部の三木氏(後に姉小路氏を名乗る)が二大勢力として台頭し、飛騨の覇権を巡って争っていた 4 。さらに、東に位置する甲斐の武田信玄と、北の越後の上杉謙信という二大戦国大名が信濃国の支配を巡って激しく対立(川中島の戦い)しており、飛騨国はその戦略的な位置から、両大名の勢力争いの影響を強く受けることとなった 4 。

江馬氏内部においても、この外部環境の変化は無縁ではなく、当主の江馬時盛(直盛の兄)は武田信玄に通じる一方で、その子である江馬輝盛は当初、上杉謙信に与するなど、一族内でも外交方針を巡る対立や路線変更が見られた 4 。このような複雑な情勢の中で、麻生野直盛は江馬氏の一翼を担いつつ、独自の道を模索していくことになる。

3.2. 武田信玄との関係と所領安堵

永禄2年(1559年)、甲斐の武田信玄は、家臣である飯富昌景(後の山県昌景)に命じて飛騨国へ侵攻した 2 。この武田軍の侵攻に対し、江馬氏当主の江馬時経(直盛の父)は、直盛と共に武田方に降伏し、その結果、所領を安堵されたと記録されている 2 。

この時期の武田氏と麻生野氏の関係を示す重要な史料が存在する。同年10月12日付で、武田信玄が麻生野右衛門大夫(直盛を指すと考えられる)に宛てた書状である。その内容は、「別して入魂(じっこん)の間柄であるので、僅かな土地ではあるが、(荒)木口(あらきぐち)百貫文の所領を与える。今後ますます忠節を尽くすならば、さらに所領を与えるであろう。貴殿が飛騨国において武田方のために奔走してくれることを期待している」という趣旨のものであった 9 。

この書状における「(荒)木口百貫之所」という記述は、麻生野氏が武田氏から具体的な所領を与えられたことを示しており、その経済的価値(百貫文)も明記されている。荒木口が具体的にどの地域を指すのかは諸説あるが、飛騨と他国を結ぶ交通の要衝であった可能性が指摘されている。信玄からの所領安堵は、麻生野氏が単なる江馬氏の傍流としてではなく、武田氏からも直接交渉の対象となりうる、一定の勢力と戦略的価値を認められていたことを物語る。特に「別して入魂之間」という文言は、この時点以前から麻生野氏と武田氏との間に何らかの接触や協力関係が存在した可能性を示唆しており、単なる降伏者への恩賞以上の意味合いが含まれていたと考えられる。江馬本家が武田・上杉間で揺れ動く中、分家である麻生野氏が武田方として一定の信頼を得ていたことは、直盛の外交手腕の一端を示すものとも言えよう。これは、武田氏の飛騨経略において、麻生野氏が重要な役割を担うことを期待されていた証左であり、単なる従属関係を超えた、戦略的パートナーシップに近い側面も窺える。

3.3. 両全寺の創建

麻生野直盛の活動として特筆されるものの一つに、本拠地である麻生野の地に両全寺(りょうぜんじ)を創建したことが挙げられる 3 。寺伝によれば、両全寺は享禄2年(1529年)に、直盛が桃源周岳(とうげんしゅうがく)和尚を開山として招いて建立したとされる 12 。創建当初の山号は日月山(にちげつさん)と称し、当初は天台宗の寺院であったが、後に臨済宗妙心寺派に転じた 3 。伽藍の整備は直盛の代では完了せず、その死後、子の慶盛と江馬宗久(江馬氏一族か、詳細は不明)が遺志を継いで完成させたと伝えられている 12 。

戦国武将による寺社の建立や保護は、単に個人的な信仰心の発露に留まらず、多岐にわたる意図が含まれていた。自身の権威を内外に示し、一族の菩提を弔う場を確保すると共に、領民の精神的な拠り所を提供することで領内統治の安定化を図る目的があった。また、寺社が持つ情報網や人的ネットワークは、外交や情報収集の拠点としても機能し得た。直盛による両全寺の創建も、麻生野氏が独立した領主としての体裁を整え、その権威を示すとともに、一族の安寧と繁栄を願う宗教的側面、そして地域社会における麻生野氏の求心力を高めるという複合的な意図があったものと考えられる。洞城の築城とほぼ同時期に着手されたこの事業は、麻生野氏が領主としての基盤を固める上での重要な布石であったと言えるだろう。

3.4. 麻生野直盛の逝去

麻生野氏の初代当主として、その礎を築いた麻生野直盛は、永禄7年(1564年)にその生涯を閉じたとされている 2 。前述の通り、一部に斎藤龍興の時代に病死したとする説 1 も存在するが、没年である永禄7年は斎藤龍興がまだ美濃を支配していた時期であり、直盛の活動の主たる舞台が飛騨であったことを考慮すると、飛騨において逝去したと考えるのが自然である。彼が創建した両全寺には、現在も直盛の位牌が納められ、供養塔が残されている 3 。

直盛の死は、勃興期にあった麻生野氏にとって大きな転換点となった。彼が築き上げた武田氏との関係や、地域における麻生野氏の立場は、家督を継いだ子の慶盛の時代に引き継がれることになる。しかし、時は戦国乱世の真っ只中であり、周辺情勢は常に流動的であった。特に、飛騨国内における江馬本家の内訌は、直盛の死後、より一層激しさを増し、麻生野氏はその渦中に否応なく巻き込まれていく運命にあった。直盛という経験豊富な指導者を失った麻生野氏が、この困難な時代をどのように乗り越えようとしたのか、次代の慶盛の動向が注目される。

4. 麻生野氏の継承:麻生野慶盛の時代

麻生野直盛の死後、麻生野氏の家督は息子である慶盛へと引き継がれた。しかし、慶盛の時代は、父が築いた比較的安定した状況から一転し、本家である江馬氏内部の深刻な対立と、それに伴う飛騨国全体の政情不安に直面することになる。

4.1. 麻生野慶盛の家督相続

麻生野直盛が永禄7年(1564年)に逝去した後、その子である麻生野慶盛(よしもり、または「けいせい」とも読まれる。通称は浅之進)が麻生野氏の家督を相続した 2 。これにより、慶盛は父・直盛が築いた洞城を居城とし、麻生野氏の二代目当主となった。

4.2. 江馬本家との関係深化と緊張

慶盛の時代、麻生野氏と江馬本家との関係は、新たな局面を迎える。慶盛の伯父にあたる江馬氏当主・江馬時盛(輝盛の父)は、自身の嫡男である江馬輝盛との関係が極度に悪化していた。時盛は武田信玄に通じる親武田派であったのに対し、輝盛は上杉謙信に接近するなど、外交方針を巡る対立があったとされる 4 。さらに、輝盛の性格について「器用骨柄人に勝り、誠に武勇なりと雖も、仁義を知らず、血気勇の者なり」 13 と評されるように、その激しい気性が父との確執を深めた可能性も指摘されている。

このような状況下で、時盛は輝盛を廃嫡し、武田氏へ人質として送っていた次男の信盛に家督を譲ろうとした。しかし、信盛が兄・輝盛の報復を恐れて固辞したため、時盛は次に、甥であり、かつ親武田派であった麻生野慶盛に江馬本家の家督を譲ることを画策したと伝えられている 2 。慶盛自身も、父・直盛の代からの武田氏との関係を継承し、甲斐へ使者として赴いて武田信玄に謁見した経験を持つなど、時盛にとっては自らの路線を継承するに足る人物と映ったのであろう 13 。

江馬時盛から慶盛への家督相続の打診は、麻生野氏にとっては江馬本家を掌握する千載一遇の好機であったかもしれない。しかし、それは同時に、江馬輝盛の強い反感と敵意を招き、麻生野氏を危険な立場に追い込む諸刃の剣であった。この一件が、輝盛の麻生野氏に対する警戒心を決定的なものとし、後の悲劇へと繋がる大きな伏線となったことは想像に難くない。時盛のこの家督構想は、結果として江馬氏内部の亀裂をさらに深め、輝盛による父・時盛殺害、そして麻生野氏滅亡へと連なる直接的な引き金の一つとなったのである。

4.3. 武田信玄の死と周辺情勢の変化

麻生野慶盛が家督を相続してから約9年後の天正元年(1573年)、麻生野氏を含む飛騨の親武田派勢力にとって大きな後ろ盾であった武田信玄が病没した 2 。信玄の死は、甲斐武田氏の勢力に陰りをもたらし、飛騨国におけるパワーバランスにも微妙な変化を生じさせた。

この機を捉え、江馬輝盛は上杉氏への接近を強めるなど、より活発な外交活動を展開し始める 4 。信玄という重石が取れたことで、飛騨国内の諸勢力はそれぞれ独自の生き残りをかけた動きを加速させ、情勢はますます流動化していった。このような中で、親武田派と目されていた麻生野慶盛の立場は、より難しいものとなっていったと考えられる。

5. 江馬氏の内訌と麻生野氏の終焉

武田信玄の死後、飛騨国における江馬氏の内部対立はついに臨界点に達し、血腥い抗争へと発展する。この本家の争いは、分家である麻生野氏をも巻き込み、その短い歴史に悲劇的な終止符を打つことになった。

5.1. 江馬輝盛による父・時盛殺害

天正6年(1578年)7月16日、江馬輝盛は実の父である江馬時盛を殺害するという凶行に及んだ 4 。この父殺しの直接的な動機は、時盛が輝盛を廃して、武田家にいた弟の江馬信盛、あるいは麻生野慶盛を後継者に据えようとしたことに対する反発であったとされる 4 。

この事件は、単なる親子間の感情的なもつれに起因するものではなく、江馬氏内部における親武田派(時盛・慶盛ら)と、輝盛を中心とする新興勢力(当初は親上杉派、後に独自の勢力拡大を目指す)との間の、長年にわたる政治的・軍事的対立が武力によって決着をみたクーデターであったと言える。輝盛は、この実力行使によって江馬氏の家督を完全に掌握し、自らの権力基盤を固めるため、反対勢力の一掃へと乗り出すことになる。

5.2. 洞城落城と麻生野慶盛の自刃

父・時盛を手にかけた江馬輝盛は、その矛先を次に、時盛が後継者の一人として考えていた麻生野慶盛に向けた。輝盛は軍勢を麻生野の洞城に差し向け、攻撃を開始したのである 2 。

麻生野慶盛にとって、伯父である江馬時盛から家督相続の話を持ちかけられたことは、結果的に輝盛の強い敵意を買い、攻撃の格好の口実を与えることになってしまった 2 。輝盛の軍勢の前に、洞城は抗する術もなく落城し、当主であった麻生野慶盛は城内で自刃して果てたと伝えられている 2 。これにより、麻生野直盛が興し、二代にわたって続いた麻生野氏は、天正6年(1578年)、江馬時盛殺害直後に、その歴史に幕を閉じた。

麻生野氏の滅亡は、戦国時代における地方小領主の precarious な立場を象徴する出来事である。慶盛自身に江馬本家を乗っ取るほどの大きな野心があったか否かは定かではない。しかし、本家当主からの家督打診という、抗いがたい状況が、結果として彼自身の命と一族の存続を奪うことになった。これは、本家の内紛に翻弄され、輝盛の冷徹な権力掌握の過程で排除された、分家の悲劇的な末路であったと言えよう。

6. 麻生野直盛及び麻生野氏ゆかりの史跡と伝承

麻生野直盛とその一族は、戦国時代の飛騨に確かな足跡を残した。その面影は、彼らが拠点とした城跡や創建した寺院、そして地域に伝わる僅かな伝承の中に今も息づいている。

6.1. 洞城跡

麻生野氏の本拠地であった洞城の跡は、現在の岐阜県飛騨市神岡町麻生野に位置している。この城跡は、江馬氏関連の城館群である「江馬氏城館跡」の一つとして、国の史跡に指定されており、歴史的価値が認められている 5 。

現地には、主郭、副郭、腰曲輪、土橋、虎口、櫓台跡、そして大規模な堀切などの遺構が比較的良好な状態で残存しており、往時の城の姿を偲ぶことができる 7 。これらの遺構は、麻生野氏がこの地に確固たる勢力を持ち、相応の軍事力を有していたことを示す物理的な証拠である。その構造からは、戦国中期の山城の典型的な特徴や、麻生野氏が置かれた戦略的環境(例えば、東側尾根からの攻撃を警戒した深い堀切など)を読み取ることができ、当時の築城技術や麻生野氏の軍事思想を垣間見る上で貴重な史跡と言える。

6.2. 両全寺と麻生野直盛の供養塔

麻生野直盛が創建したと伝えられる両全寺は、現在も飛騨市神岡町麻生野に法灯を伝えている 3 。寺伝によれば、享禄2年(1529年)の創建で、開山は桃源周岳和尚。創建当初は日月山と号し天台宗であったが、後に五世住持直伝宗全の代に臨済宗妙心寺派となり、高山の宗猷寺の末寺となった。その後、明治23年(1890年)に妙心寺直末となっている 12 。

重要なのは、この両全寺に麻生野直盛の位牌が祀られ、その供養塔が現存すると伝えられている点である 3 。これは、直盛が単に寺を創建しただけでなく、地域の人々によって記憶され、今日まで弔われてきたことを示している。両全寺は、麻生野直盛の信仰心や領主としての活動を今に伝える貴重な場であり、麻生野氏の歴史を物語る上で欠かせない存在である。

6.3. 子孫に関する伝承

麻生野氏は天正6年(1578年)に滅亡したとされるが、その血脈が完全に途絶えたわけではなかった可能性を示唆する伝承が存在する。郷土史雑誌である『飛騨春秋』の第六年九号に掲載された「江馬家の子孫」という記事の中に、注目すべき記述が見られる 16 。

その記事によれば、「神岡の麻生野にあった洞城主麻生野氏の子孫が、落ち延びた後に出世して大成院家を起こし、国分寺住職、新宮神社の神官になっていったことが紹介されている」という 16 。この伝承が事実であれば、麻生野氏の一部の子孫は滅亡の難を逃れ、後に僧職や神職として新たな道を歩み、血脈を後世に伝えたことになる。

ただし、この情報は郷土史雑誌における紹介であり、その元となった一次史料や具体的な系譜関係については、現時点では詳細不明である。戦国時代の敗残の将の子孫が、僧侶や神官となって身を立てる例は皆無ではないため、この伝承にも一定のリアリティはあるものの、その真偽を確定するためには更なる史料的裏付けが必要となる。しかし、完全に否定する材料もない現状では、麻生野氏の物語に一縷の望みを繋ぐ興味深い伝承として記録に値するだろう。

7. 結論

本報告書では、戦国時代の飛騨国に生きた武将・麻生野直盛と、彼が興した麻生野氏の歴史について、現存する史料や研究成果を基に考察を加えてきた。

麻生野直盛は、飛騨の有力国人である江馬氏の次男として生まれ、麻生野の地に分家を興し、洞城を築いて自立した勢力を形成した。彼は、甲斐の武田信玄からもその存在を認められ所領を与えられるなど、戦国乱世の中で独自の地位を築こうと努めた武将であった。また、両全寺を創建するなど、領主としての文化的側面も有していた。

しかし、直盛が築いた麻生野氏の基盤は、その子・慶盛の代において、本家である江馬氏の深刻な内訌に巻き込まれる形で脆くも崩れ去った。江馬時盛からの家督相続の打診という、麻生野氏にとっては大きな転機となり得た出来事が、結果的には江馬輝盛の強い反感を招き、天正6年(1578年)、輝盛による時盛殺害に続く形で、麻生野慶盛は攻め滅ぼされ、麻生野氏はその短い歴史に幕を閉じた。

麻生野氏の興亡は、戦国時代における地方小勢力の precarious な立場、本家と分家の間に生じうる複雑で時として過酷な関係性、そして周辺の有力大名の動向に常に翻弄される国人たちの姿を象徴する一例として位置づけることができる。彼らの生きた証は、洞城跡や両全寺といった史跡、そして僅かな伝承の中に留められている。

今後の研究への展望としては、未発見の地方史料の掘り起こしや、洞城跡におけるさらなる考古学的調査によって、麻生野氏の実像がより詳細に明らかになる可能性が期待される。特に、 16 で触れられている子孫に関する伝承の真偽については、系譜史料や寺社記録の丹念な調査を通じて検証を進めることが、今後の重要な研究課題の一つとなりうるであろう。麻生野直盛と麻生野氏の物語は、戦国史の片隅に埋もれた幾多の地方武士たちの運命を我々に語りかけているのである。

引用文献

- 斎藤家 武将名鑑 https://kamurai.itspy.com/nobunaga/saitouSS/index.htm

- 麻生野慶盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BA%BB%E7%94%9F%E9%87%8E%E6%85%B6%E7%9B%9B

- 第23番 両全寺 - 飛騨三十三観音霊場 https://hidakannon.jp/about/gl_cate_3/20201026-658/

- 江馬氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%B0%8F

- 飛騨 洞城-城郭放浪記 https://www.hb.pei.jp/shiro/hida/horano-jyo/

- 江馬時盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%99%82%E7%9B%9B

- 洞城 (飛騨市) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%9E%E5%9F%8E_(%E9%A3%9B%E9%A8%A8%E5%B8%82)

- hida-bunka.jp https://hida-bunka.jp/wphidabunka/wp-content/uploads/2022/03/99fe117cd475bd33095748c5708de749.pdf

- 二 江馬氏の出自の謎 https://sitereports.nabunken.go.jp/files/attach_mobile/45/45372/115714_4_%E5%A4%A9%E5%9C%B0%E3%82%92%E7%BF%94%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%BC%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E6%B0%8F%E5%9F%8E%E9%A4%A8%E8%B7%A1%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%83%BC.pdf

- 両雄に通じ生き残りへ 江馬氏、信玄から調略 戦国飛騨をゆく(36 ... https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/73770

- (1) 信濃街道(殿~下麻生野~数河) http://www.hidatakayama.ne.jp/tappen/19.pdf

- 両全寺 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E5%85%A8%E5%AF%BA

- 戦国期北飛騨江馬氏2 | えいきの修学旅行(令和編) https://ameblo.jp/mei881246/entry-12496885965.html

- 国史跡 江馬氏館跡 http://www.pcpulab.mydns.jp/main/emashiyakata.htm

- 江馬輝盛 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9F%E9%A6%AC%E8%BC%9D%E7%9B%9B

- の産物として有名な赤保木の 「ネブカ (ねぎ)」を作り、朝 市にも出していました。一時 期、家の裏に製紙工場を立て ていたこともあったといいま す。 http://www.takayama-bunka.org/newpage/kyokai/koho/img/bunka064.pdf