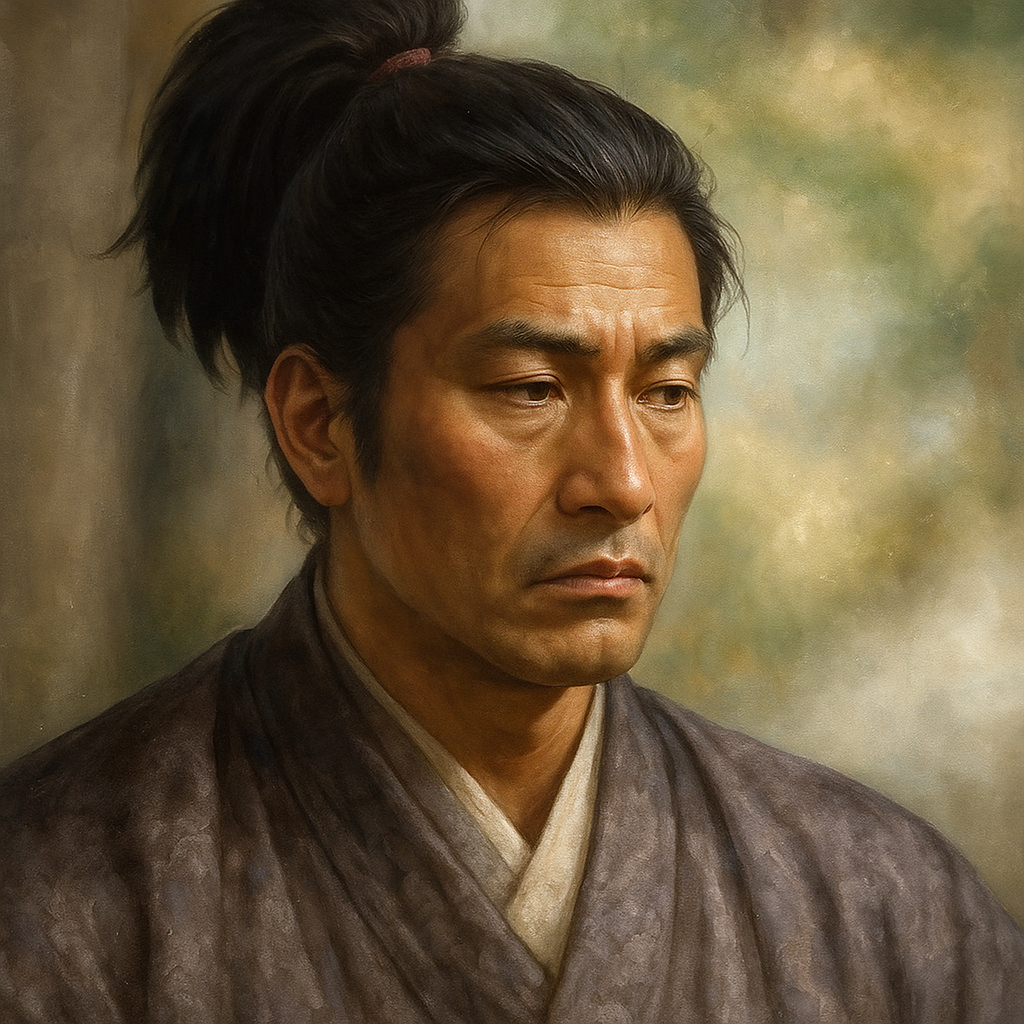

黒田忠之

黒田忠之は福岡藩二代藩主。父・長政との確執や黒田騒動を経験。島原の乱で武功を挙げ、長崎警備を担う。文化人でもあり、激動の時代を生き抜いた。

筑前福岡藩二代藩主 黒田忠之 ―「暗君」の評価を越えて―

序章:泰平の世の御曹司

黒田忠之の生涯を理解する上で、彼が生まれた時代背景をまず把握することが不可欠である。それは、戦国の気風が次第に薄れ、徳川幕藩体制という新たな秩序が確立されていく、まさに時代の過渡期であった。祖父・黒田官兵衛(如水)と父・長政という、自らの知力と武力で乱世を切り拓いた偉大な「創業者」たちの存在は、生まれながらにして大藩の「継承者」であった忠之の生涯に、複雑な光と影を落とし続けることになる。

忠之は慶長7年(1602年)11月9日、黒田家が筑前国に入封して間もない福岡城内、筆頭家老であった栗山利安の屋敷で生を受けた 1 。幼名を万徳丸といい 1 、その誕生は、黒田家が筑前の地に新たな根を下ろし、泰平の世における統治を開始したことを象徴する出来事であった。彼の血筋には、徳川家との強固な結びつきが織り込まれていた。母は徳川家康の養女(姪にあたる保科正直の娘)である栄姫(大涼院)であり 1 、この縁戚関係は、外様大名である黒田家が幕府から特別な信頼を得る上での大きな礎となった 4 。忠之自身も、のちに二代将軍・徳川秀忠の養女である久姫を正室として迎えることとなり、その関係はさらに強化された 1 。

しかし、この恵まれた出自こそが、忠之の人物像を形成する上での最大の鍵であった。祖父・如水や父・長政が、絶え間ない戦乱と謀略の中で命を懸けて筑前52万石の大封を勝ち取った 4 のに対し、忠之は生まれながらにしてその全てを享受する立場にあった 1 。彼にとって、藩主の座は闘い取るものではなく、継承すべきものであった。この根本的な経験の差異は、父子の価値観に深刻な隔たりを生じさせ、後の確執の遠因となる。史料が一致して指摘する彼の「奔放でわがまま」 1 と評される性格は、単に個人の資質の問題として片付けるべきではない。それは、創業者が持つべき緊張感や危機感を知らず、戦国的な価値観から泰平の世の価値観へと移行する時代の空気の中で育まれた、いわば「継承者世代」特有の気質の発露と捉えるべきであろう。

第一章:父・長政との相克 ―揺れる家督―

初代福岡藩主・黒田長政は、父・如水譲りの智謀と、関ヶ原の戦いで自ら先陣を切るほどの武勇を兼ね備えた、戦国最後の名将の一人であった 2 。彼はまた、家臣の忌憚のない意見に耳を傾ける「腹立てずの会」を催すなど、現実的な統治能力にも長けた君主であった 8 。その歴戦の将の目から見て、嫡男・忠之の言動は、大藩の未来を託すにはあまりにも危うく映った。「わがままで短気」「贅沢を好み遊興を重ねる」といった忠之の奔放な気性は、藩主としての器量を著しく欠くものと長政には判断されたのである 4 。

長政の憂慮は、単なる感情的な叱責にとどまらなかった。彼は幾度となく忠之の廃嫡を真剣に考え、一時は三男の長興を後継者とすることまで具体的に検討したとされる 2 。これは、藩の安泰を願う統治者としての、苦渋に満ちた政治的決断であった。この深刻な父子の対立において、防波堤となったのが、忠之の守役でもあった筆頭家老・栗山大膳(利章)であった。大膳は、長政が廃嫡に動くたびにこれを諌め、主家の嫡流を守り抜いた 2 。その行動は、守役としての責務と、嫡子の廃嫡がもたらすであろう家中の混乱を未然に防ぐという、高度な政治的判断に基づいていた。

しかし、長政の忠之に対する不信感は、最後まで拭い去られることはなかった。元和9年(1623年)、長政は京都の報恩寺で病没し、忠之は22歳で家督を相続する 1 。だが、長政は死に際して、その深謀遠慮を遺言という形で遺していた。彼は、忠之の器量への不安から、弟の長興に5万石(秋月藩)、高政に4万石(東蓮寺藩)を分与し、支藩を創設させたのである 1 。これにより、福岡藩の本藩石高は52万石余から43万3千石余に減少した。これは、万が一忠之が失政を犯した場合のリスクを分散させると同時に、有能な弟たちを藩屏として本藩を支えさせるという、長政の最後の深慮遠謀であった。

長政が忠之に抱いた不満の本質は、単なる性格の不一致や不行跡に留まるものではなかった。それは、藩の統治スタイルをめぐる根本的な思想の対立であった。長政は、自らが実践したように、譜代の重臣たちとの合議を重んじ、多様な意見を集約することで藩政を運営する道を是とした 8 。一方で忠之は、藩主就任以前から、自らの意のままになる側近を重用し、トップダウンで物事を決定しようとする傾向を見せていた。長政は、この独裁的な統治スタイルが、やがて譜代家臣団との深刻な亀裂を生み、黒田家の基盤そのものを揺るがしかねないことを、鋭く見抜いていたのである。この統治思想の対立こそが、廃嫡説の核心であり、後に現実となる黒田騒動の、避けられぬ伏線であった。

第二章:黒田騒動 ―主家を揺るがした対立の構造―

黒田忠之の治世を語る上で避けて通れないのが、伊達騒動、加賀騒動と並び「江戸三大御家騒動」の一つに数えられる「黒田騒動」である 1 。この事件は、藩主・忠之と筆頭家老・栗山大膳という、本来ならば藩政を支えるべき二人の中心人物の破滅的な対立が、主家を改易の危機にまで追い込んだ、前代未聞の騒動であった。

対立の火種 ―藩主の親政と側近の台頭

藩主の座に就いた忠之は、父・長政の危惧を現実のものとするかのように、譜代の重臣たちを遠ざけ、自らの側近である倉八正俊(十太夫)や郡慶成らを重用した 1 。特に、元は小姓に過ぎなかった倉八を1万石もの高禄で取り立てようとするなど、家中の序列や伝統を無視した寵愛ぶりは、長政の代から黒田家に仕えてきた譜代家臣層の強い反感を招いた 13 。忠之の「奔放でわがまま」「華美で派手なものを好む」という性格は藩主となってさらに顕著になり 1 、藩の財政を顧みない奢侈な振る舞いが、家臣たちの不満に拍車をかけた。

幕政軽視という挑発 ―「鳳凰丸」の建造

忠之の独善的な藩政運営は、やがて藩内部の問題に留まらなくなった。彼の暴走の象徴とされるのが、幕府によって厳しく禁じられていた大型船舶「鳳凰丸」の建造である 1 。さらに、幕府が軍縮政策を推し進める時代に逆行し、足軽を新たに200人召し抱えるなど 4 、その行動は三代将軍・徳川家光が進める大名統制強化策への公然たる挑戦とも受け取られかねない、極めて危険なものであった。当時、些細な不行跡を理由に多くの外様大名が「藩とりつぶし」の恐怖に晒されていた状況下で 4 、忠之のこれらの行動は、藩の存亡を揺るがす時限爆弾のようなものであった。

筆頭家老の決断 ―捨て身の直訴

藩祖・如水の代から黒田家に仕え、父・利安と共に藩の礎を築いた栗山大膳は、この危機的状況を座視できなかった。彼は藩の未来を憂い、忠之に対して再三にわたり諫言を繰り返したが、忠之は全く耳を貸さず、逆に大膳を疎んじ、ついには切腹を命じるという暴挙に出た 15 。藩内での自浄作用はもはや期待できないと悟った大膳は、寛永9年(1632年)、最後の手段に打って出る。江戸へ赴き、「黒田忠之に幕府への謀反の疑いあり」と幕府に直訴したのである 1 。武家諸法度において、主君を幕府に訴えることは、たとえその内容が真実であっても、家中の不和を公にした罪で厳罰に処されるのが常であった。大膳の行動は、自らの家と命を犠牲にしてでも黒田家本体を救おうとする、「捨て身の智略」であったと解釈されている 16 。

この「謀反の直訴」は、幕府の権威を逆利用した高度な政治戦略であった。当時の幕府は、外様大名の内紛を、改易の絶好の口実としていた。大膳が単に藩主の「不行跡」を訴え出たならば、幕府はそれを理由に黒田家を取り潰した可能性が高い。しかし、大膳はあえて「謀反」という、幕府が絶対に看過できない重大事件に仕立て上げた。これにより、一方的な処分ではなく、将軍自らが臨席する正式な審理の場を確保することに成功したのである。彼の狙いは、その公の場で忠之の失政の実態を白日の下に晒し、その元凶が側近の倉八にあることを幕府に認めさせ、藩政改革のきっかけとすることにあった。

将軍家光の裁定と騒動の結末

事態を重く見た幕府は、将軍・徳川家光自らが裁定を下すという異例の対応をとった 1 。寛永10年(1633年)、江戸城の法廷で忠之と大膳は直接対決し、審理が行われた。その結果、幕府は大膳の訴えを「精神的に異常であり藩主への逆恨み」と断じ、忠之に謀反の意図はなかったと結論づけた 1 。これにより、黒田家は「お咎めなし」(正確には、父・長政の功績に免じて、名目上は一旦改易の上で旧領に再封される形)となり、最大の危機を脱した 1 。

一方で、騒動の責任は厳しく問われた。藩政を壟断した倉八十太夫は高野山へ追放、そして捨て身の直訴を行った栗山大膳は、主君を訴えた罪で陸奥盛岡藩預かりの身となった 1 。しかし、この事件の余波は、福岡藩の統治体制に決定的な変化をもたらした。事件後、幕府老中の安藤直次や成瀬正虎らが連署で忠之に書状を送り、「御父上のように年寄どもとご相談の上」で藩政を行うよう強く勧告したのである 1 。これにより、忠之の独善的な側近政治は力を失い、福岡藩の政治は譜代の重臣たちを中心とした「合議制」へと回帰せざるを得なくなった 1 。栗山大膳は自らを犠牲にすることで、藩主の権力を抑制し、藩政を創業以来の路線に引き戻すという、当初の目的を達成したと言える。

この黒田騒動は、単なる藩主の個人的な資質の問題ではなく、江戸初期の外様大名が共通して直面した「藩主権力の強化」と「譜代家臣団の既得権益」との間の構造的な対立が顕在化した事件であった。忠之の側近政治は、藩主のリーダーシップを確立しようとする試みであったが、その手法が急進的すぎたために、譜代家臣層の筆頭である栗山大膳との破滅的な対立を招いたのである。

表1:江戸三大御家騒動の比較

|

騒動名 |

発生時期 |

藩 |

主な原因 |

対立構図 |

幕府の介入 |

結果・特徴 |

|

黒田騒動 |

寛永9-10年 (1632-1633) |

筑前・福岡藩 (黒田家) |

藩主・忠之の不行跡と側近重用 1 |

藩主・黒田忠之 vs 筆頭家老・栗山大膳 18 |

将軍・家光が直裁。藩主の謀反は否定 1 |

藩は存続。刃傷沙汰には至らず、死者は出なかった 12 。大膳は追放処分。 |

|

伊達騒動 (寛文事件) |

寛文11年 (1671) |

陸奥・仙台藩 (伊達家) |

幼君の後見人・伊達兵部と藩政に不満を持つ一門・伊達安芸の対立 20 |

後見人・伊達兵部派 vs 反対派・伊達安芸派 |

老中・酒井忠清邸での尋問中に刃傷事件が発生 20 |

主要人物が斬殺・切腹。関係者の多くが処罰されたが、藩は安泰 21 。 |

|

加賀騒動 |

延享4-5年 (1747-1748) |

加賀・金沢藩 (前田家) |

藩主側室・真如院と重臣・大槻伝蔵の権勢に対する、他の重臣たちの反発 22 |

藩主側室・真如院、大槻伝蔵派 vs 反対派重臣 |

幕府の評定所で審理。 |

大槻伝蔵は死罪、真如院は流罪。多数の死者を出した。藩の財政悪化も背景にあった 23 。 |

第三章:藩主・忠之の治世 ―義務と功績―

黒田騒動という未曾有の危機を乗り越えた忠之の後半生は、前半の「内向きの対立」から、「外向きの奉公」へとその性格を大きく転換させる。幕府から課せられる困難な要求に忠実に応えることで、彼は失われた信頼を回復し、藩の存続を確実なものにしようと努めた。一般に流布する「暗君」のイメージとは異なる、幕藩体制下における統治者としての義務と功績を、ここに検証する。

第一節:武人として

黒田騒動からわずか4年後の寛永14年(1637年)、肥前島原と肥後天草で大規模なキリシタン一揆、すなわち島原の乱が勃発した。幕府の威信を揺るがすこの大事件は、忠之にとって、騒動で地に堕ちた評価を挽回し、武門の当主としての名誉と幕府への忠誠を示す絶好の機会であった。

将軍・家光から直々の出陣命令が下ると、忠之は支藩の秋月藩、東蓮寺藩と合わせて2万に及ぶ大軍を率い、勇躍戦陣に臨んだ 1 。一揆勢が籠城する原城の攻防戦において、福岡藩は本丸と天草丸を包囲する重要な役割を担った 24 。激戦の中で、福岡藩の陣地に一揆勢の夜襲が集中する場面もあったが、これを撃退 24 。そして最後の総攻撃の際には、忠之自らが「先頭に立とうとする勢いで攻め」、その気迫に応えた配下の黒田美作の手勢が一番乗りの功名を挙げるなど、卓越した将器と武人としての気概を見せつけた 24 。この乱における福岡藩の戦功は目覚ましく、多大な犠牲を払いながらも、幕府軍の中核として乱の鎮圧に大きく貢献した。この奮戦は、忠之が単なる「わがままな殿様」ではなく、戦場においては頼りになる武将であることを幕府内外に強く印象づけた。

第二節:統治者として

島原の乱を経て幕府の信頼を回復した忠之に、新たな重責が課せられる。寛永18年(1641年)、幕府の鎖国体制が完成すると、海外に開かれた唯一の窓口である長崎の警備を、肥前佐賀藩と一年交代で担うよう命じられたのである 1 。これは、キリスト教の再流入を防ぎ、不正な貿易を監視するという、国家防衛の最前線を担う極めて重要な役務であった。特に、来航を禁じられたポルトガル船の報復に備えるという、常に緊張を強いられる任務でもあった 25 。

忠之はこの重責を全うするため、長崎に警備のための屋敷や港を新たに造営し、毎年1,000人規模の藩士を交代で派遣するなど、万全の体制を整えた 1 。この長崎警備は、幕末まで続く福岡藩の大きな負担となり、藩財政を圧迫する一因となったことは否めない 7 。しかし、この国家的な義務を忠実に果たした見返りとして、福岡藩は幕府から参勤交代における江戸在府期間を大幅に短縮されるなどの優遇措置を受けた 1 。これは、福岡藩が幕府から特別な信頼を寄せられ、幕藩体制の中で枢要な役割を担う大名として、その地位を再確認されたことを意味していた。

一方で、内政面においては、父・長政が計画した遠賀川と洞海湾を結ぶ堀川運河の掘削工事が忠之の代で中断する 26 など、大規模な開発事業は停滞した。忠之の治世から藩財政は慢性的な窮乏状態に陥り始め、後年の深刻な財政危機の端緒となった 14 。しかし、これは島原の乱への出兵や長崎警備といった「外向きの奉公」に藩の資源が大きく割かれた結果とも解釈できる。忠之は、領内の開発や改革よりも、幕府との関係を安定させ、藩の地位を保つことを最優先した。それは、黒田騒動という苦い経験を経た彼にとって、極めて現実的かつ合理的な政治判断であったと言えるだろう。また、長崎警備を契機として、博多の豪商たちが長崎へ進出し、新たな経済活動の担い手となった側面も見逃せない 1 。史料には、忠之が「城下町の賑わいのために尽力」したとの記述もあり 4 、彼の治世を単なる停滞期と断じるのは早計である。

第四章:黒田忠之の素顔 ―文化人、そして一人の人間として―

藩主としての公的な記録の裏には、一人の人間としての黒田忠之の素顔が隠されている。彼の個人的な嗜好や信仰、そして彼をめぐる数々の逸話は、時に矛盾をはらみながらも、その複雑な人間像を浮かび上がらせる。記録に残る「治績」と、人々の記憶に刻まれた「伝承」との間にある乖離を読み解くことで、彼の多面性に迫りたい。

文化への傾倒

忠之は、武辺一辺倒の人物ではなかった。むしろ、同時代の大名の中でも特に文化活動に熱心な教養人であった。

- 能楽: 父・長政から受け継いだ能楽への愛好は深く、特に喜多流の始祖である喜多七太夫と親交を結び、これを厚く保護した 2 。能の興行は、大名としての文化的威信を高め、他大名との交流を深める上で重要な役割を果たした。

- 茶の湯: 名物茶器の収集家としても知られ、その情熱は時に逸話を生んだ。博多の豪商・神屋宗湛から、父・長政の遺言であると偽って名物茶入「博多文琳」を黄金2000両という破格の値段で召し上げた話は、彼の収集への執着を物語っている 1 。また、当代随一の文化人であった小堀遠州とも茶道具を介した交流があった 30 。

- 連歌: 藩の公式行事として連歌会を年に三度も催し、自らも一人の詠み手として参加するなど、文芸への造詣も深かった 31 。

これらの文化活動は、単なる個人の趣味に留まらず、藩主としての教養を示し、藩の文化的水準を高めるという政治的な意味合いも持っていた。

信仰と逸話

忠之の人物像を複雑にしているのが、その篤い信仰心と、それとは裏腹に残虐な側面を伝える逸話の存在である。

- 篤い信仰心: 彼は高野山真言宗を深く信仰しており、その思いは自らの菩提寺の選定にも表れている。父・長政が帰依した禅宗の崇福寺ではなく、空海が開いた真言宗の古刹・東長寺を自らの墓所と定めたのである 1 。この選択は、生涯を通じて意識し続けた偉大な父の影からの、最後の精神的な独立を象徴しているかのようである。また、江戸の麻布に瑠璃山正光院(現在の祥雲寺の前身の一つ)を開基して父の菩提を弔い 1 、糸島に桜井神社を創建する 1 など、その敬神崇仏の念は際立っていた。

- 負の伝承 ―空誉上人事件: その一方で、忠之の短気と残忍さを象徴する逸話も伝わっている。智福寺の僧・空誉守欣に、その弟子を小姓として差し出すよう命じたが断られたため、腹いせに空誉の背中を太刀で切り裂き、そこに熱く溶けた鉛を流し込んで惨殺した、というものである 1 。この凄惨な逸話は、後世の編纂物である『筑前国続風土記』などに記されているが、同時代の一次史料による裏付けは乏しく、後世の脚色の可能性も否定できない。

- 怪異譚 ―お綱門伝説: 忠之の好色さと権力の濫用が悲劇を生んだとされるのが、「お綱門」の伝説である 6 。忠之が寵愛した側女・采女を家臣の浅野四郎左衛門に下げ渡したことが発端となり、浅野の正妻であったお綱が怨みを抱いて非業の死を遂げ、その祟りが城門に現れたという怪異譚である。

これらの負の伝承は、事実として鵜呑みにするべきではない。むしろ、黒田騒動などで示された彼の独善的で予測不能な行動が、家臣や民衆の間に「恐ろしい君主」というイメージを植え付け、そのイメージが具体的な物語として結晶化した「歴史的記憶」と捉えるべきであろう。彼の素顔は、こうした虚実入り混じった情報の中から、慎重に読み解く必要がある。

家族

忠之の正室は、二代将軍・徳川秀忠の養女・久姫であった 1 。継室には坪坂氏の娘・養照院を迎えている 1 。彼らの間には嫡男・光之が生まれ、忠之の死後、三代藩主として家督を継いだ 1 。光之は、父・忠之とは対照的に、儒学者・貝原益軒を登用して藩の正史である『黒田家譜』の編纂事業を推進するなど 27 、文治政治を志向し、福岡藩の学問と文化の基礎を築いた。このことは、忠之の時代が終わり、藩が新たな段階へと移行したことを示している。

終章:晩年と歴史的評価

承応3年(1654年)2月12日、黒田忠之は福岡城にてその波乱に満ちた生涯を閉じた。享年53 1 。その遺骸は、彼の強い遺志により、父・長政が眠る崇福寺ではなく、博多の真言宗寺院・東長寺に葬られた 32 。国内でも有数の巨大な五輪塔が、彼の墓標として今も静かに佇んでいる。

忠之の死後、彼が引き起こした黒田騒動は、江戸の庶民文化の中で格好の題材となった。歌舞伎や講談、実録本の世界で繰り返し上演・出版され、その中で忠之は「道理をわきまえない愚鈍でわがままな君主」、対する栗山大膳は「主家を滅亡の淵から救った忠臣」という、勧善懲悪の分かりやすい物語の登場人物として、そのイメージが固定化されていった 11 。この大衆文化によって形成された「暗君」というパブリックイメージは 36 、長く彼の歴史的評価を支配し続けることになる。

しかし、本報告書で検証してきたように、同時代の史料を丹念に読み解けば、その単純化されたイメージとは異なる、はるかに複雑で多面的な統治者の姿が浮かび上がってくる。黒田騒動という最大の汚点を残した一方で、島原の乱では武人としての気概を示して幕府の信頼を回復し 24 、長崎警備という国家的な重責を全うした統治者としての一面があった 1 。また、能楽や茶の湯を愛好し、多くの寺社を建立・保護した文化人、篤信家としての一面も持っていた 1 。

黒田忠之とは、偉大な父祖の威光と、強化される一方の幕府の統制という、二重の巨大な圧力の中で、藩主としての自己を確立しようともがいた人物であった。彼の試みは、時に急進的で独善に陥り、藩内に深刻な対立を生み、失政と評価されるべき側面も多々あった。しかし、最終的に彼は自らに課せられた義務を果たし、52万石の大藩を揺るがせながらも、決して潰すことなく、無事に次代へと引き継いだ。

結論として、黒田忠之は模範的な君主ではなかったかもしれないが、物語が描くような単純な「暗君」でもなかった。彼は、戦国の遺風と泰平の世の論理が交錯する時代の矛盾と困難を一身に体現した、極めて人間味あふれる「過渡期の統治者」として、再評価されるべき歴史上の人物である。彼の生涯は、安定した組織を継承することの難しさと、創業世代とは異なるリーダーシップのあり方を、現代にまで問いかけている。

引用文献

- 黒田忠之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%BF%A0%E4%B9%8B

- 黒田長政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%94%BF

- アーカイブズ | 古文書と記録で見る福岡藩政史7 ―藩主夫人と家族の生活・文化 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/459/index.html

- ふるさと人物誌18 黒田52万石を救った 「栗山 大膳」(くりやま だいぜん) | 朝倉市 https://www.city.asakura.lg.jp/www/contents/1297061583895/index.html

- 栄姫 戦国の姫・女武将たち/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/46506/

- ふくはく紀行 扇坂門の怪 - BIGLOBE https://www5b.biglobe.ne.jp/ms-koga/05-026.otsuna_noroi.html

- 福岡藩 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E8%97%A9

- 黒田長政と「腹立てずの会」 - 【公式】福岡城・鴻臚館 https://fukuokajyo.com/17984/

- 黒田忠之(くろだただゆき) - 福岡史伝 https://www.2810w.com/archives/3921

- 福岡を治めた4つの藩と成り立ち~江戸時代~ - まっぷるウェブ https://articles.mapple.net/bk/10769/

- 黒田騒動(クロダソウドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95-57976

- 黒田騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95

- 【江戸時代のお家騒動】黒田騒動 忠臣の中の忠臣・栗山大膳、命懸けの直訴 - 攻城団ブログ https://kojodan.jp/blog/entry/2020/11/26/180000

- 黒田家のガイド | 攻城団 https://kojodan.jp/family/27/

- 黒田騒動 忠臣・栗山大膳があえておこなった偽りの訴え - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=mfD7KdR1jN8

- 『栗山大膳、黒田騒動その後』小野重喜著 - 福岡 図書出版 花乱社~新刊紹介について~ http://karansha.com/kuriyamadaizen.html

- 栗山大膳、黒田騒動その後 | 小野 重喜 |本 | 通販 | Amazon https://www.amazon.co.jp/%E6%A0%97%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E8%86%B3%E3%80%81%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%BE%8C-%E5%B0%8F%E9%87%8E-%E9%87%8D%E5%96%9C/dp/4905327407

- 国のためなら反逆の罪も覚悟!江戸時代の三大お家騒動「黒田騒動」をご紹介 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/152218

- 樅の木は残った中 https://www.kotonoha.co.jp/special/mominoki/mominokihanokotta-tyuu.html

- 歌舞伎の演目にもなった、江戸時代に起きた三大お家騒動のひとつ「伊達騒動」を紹介 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/149196

- 伊達騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E9%81%94%E9%A8%92%E5%8B%95

- 【加賀騒動】成り上がり者を追い落とし、加賀100万石の藩主毒殺を計った御家騒動(加賀藩/石川県) - 歴史人 https://www.rekishijin.com/25158

- 一揆、流罪、毒殺未遂…歌舞伎や講談の題材にもなっている「加賀騒動」の実態 - Japaaan https://mag.japaaan.com/archives/152625

- No.152 古文書と記録で見る福岡藩政史3-2代藩主黒田忠之と寛永時代- | アーカイブズ https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/152/index.html

- No.084 長崎警備と福岡藩1 | アーカイブズ | 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/084/index.html

- 福岡藩初代藩主・黒田長政の命により、治水と水上輸送、灌漑用水の確保などを目的に運河「堀川」の掘削が始められます。中間市から水巻町、八幡西区折尾を通って洞海湾に至る大工事です。しかし、2年後 https://nakamap.jp/viewpoint/shiseki_sp.html

- No.282 神になる殿様 | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/282/index.html

- 黒田騒動と盛岡藩 - 岩手県 https://www.pref.iwate.jp/kengai/fukuoka/1073720/1073723.html

- No.257 福岡藩主の武具・絵画・書跡・調度 | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/257/index.html

- 黒田家と松永耳庵と現代アート 福岡市美術館【前川國男3】 福岡市中央区|龍造寺文庫 - note https://note.com/ryuzoujibunko/n/n548c10e56c36

- 企画展示 | No.608 黒田家名宝展示ふたたび ―書跡・絵画・文芸編 - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/sp/exhibition/608/

- 黒田家墓所(東長寺) - asahi-net.or.jp http://www.asahi-net.or.jp/~ri5t-mk/6nendo/tochokuro.html

- 武蔵広尾 福岡藩初代黒田長政の霊を弔うため息子忠之が赤坂の江戸屋敷内に創建し幾多の変遷を経て現在地に移転の『祥雲寺』散歩 (原宿) - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10957407

- 1 - 藤香会 http://toukoukai-kuroda.com/wp-content/uploads/2011/07/e673c2ba41e7821b1a30c061d7fc0744.pdf

- 桜井神社と黒田忠之 - 旧聞since2009 https://koikoi2011.blog.fc2.com/blog-entry-777.html

- お綱門 - 福岡の町に伝えられる“お綱”の祟り - 日本伝承大鑑 https://japanmystery.com/fukuoka/otunamon.html

- 黒田光之 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%85%89%E4%B9%8B

- 福岡藩:福岡県/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/edo-domain100/fukuoka/