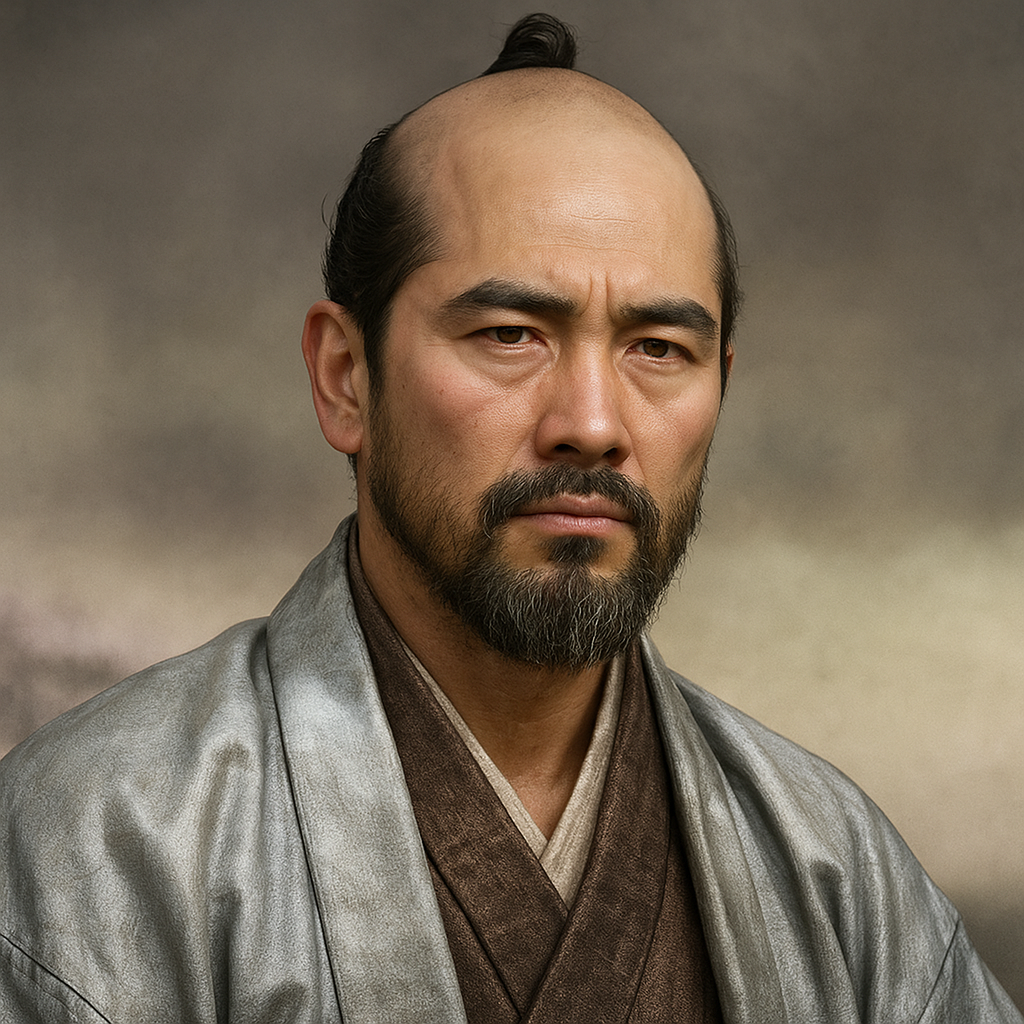

黒田重隆

黒田重隆は官兵衛の祖父。家伝の目薬販売で財を築き、姫路城経営で武家としての基盤を確立。その商才と戦略が黒田家興隆の礎となった。

黒田家興隆の礎 — 謎多き武将・黒田重隆の実像

序章:黒田家興隆の原点 — 祖父・重隆の時代

戦国時代の天才軍師としてその名を馳せる黒田官兵衛孝高、そして関ヶ原の戦いで徳川家康から「一番の功労者」と称えられ、筑前福岡藩52万石の初代藩主となった黒田長政。彼ら親子が歴史の表舞台で華々しい活躍を遂げる以前、その礎を盤石なものとした一人の男がいた。それが官兵衛の祖父、黒田重隆(くろだ しげたか)である。

彼の生涯は、後の黒田家の繁栄を決定づけた原点でありながら、その出自や経歴は複数の史料が食い違い、多くの謎に包まれている 1 。一般的には、備前福岡から播磨姫路へ移り住み、家伝の目薬を売って財を成し、子・職隆(もとたか)を播磨の有力国人・小寺氏に仕官させた人物として知られる。しかし、この簡潔な人物像の背後には、戦国という激動の時代を生き抜いた武将の、複雑で多面的な実像が隠されている。

本報告書は、この黒田重隆という人物に焦点を当てる。福岡藩の公式記録である『黒田家譜』が語る名門武家の系譜、それとは全く異なる出自を伝える播磨の在地伝承、そして彼の事績を物語る数々の逸話や各地に残る史跡を丹念に検証する。武士でありながら商人の才覚を遺憾なく発揮し、権謀術数が渦巻く戦乱の播磨を駆け抜けた重隆の実像に、歴史学、社会経済史、そして権力構造論の視点から多角的に迫ることを目的とする。彼の生涯を解き明かすことは、黒田家がいかにして一介の国人から大大名へと飛躍を遂げたのか、その根源的な要因を理解する上で不可欠な作業である。

第一部:出自をめぐる二つの物語 — 近江源氏か、播磨の土豪か

黒田重隆の人物像を探る上で、まず直面するのが「彼は何者であったのか」という根本的な問いである。福岡藩の公式記録が語る物語と、播磨の地に根付いた在地伝承は、彼の出自について全く異なる二つの姿を提示する。この章では、両者を比較検討し、それぞれの史料が持つ背景と歴史的意図を分析することで、重隆のルーツにまつわる謎の核心に迫る。

第一章:公式記録『黒田家譜』が描く権威の系譜

江戸時代、福岡藩によって編纂された公式史書『黒田家譜』は、黒田氏のルーツを近江国(現在の滋賀県)の佐々木氏、ひいては清和源氏と並ぶ武家の名門・宇多源氏に求めている 3 。これは、江戸時代の大名家として、その家格を権威付けるための公式見解であった。

『黒田家譜』や、それを基にした諸記録によれば、重隆の父とされる黒田高政は近江の武将であったが、永正8年(1511年)の船岡山合戦において、主君である六角高頼の命に背いて抜け駆けをしたことから、時の将軍・足利義稙の不興を買い、追放処分となった 8 。これにより高政は近江を離れ、一族を頼って備前国邑久郡福岡(現在の岡山県瀬戸内市長船町)、当時山陽道随一の商業都市として栄えていたこの地へ流浪したとされている 10 。その後、大永5年(1525年)に備前が乱れると、その子である重隆の代に播磨国(現在の兵庫県)姫路へと移り住んだ、というのが物語の筋書きである 3 。

この『黒田家譜』の記述を歴史的に分析する上で、その成立背景を理解することが極めて重要である。この家譜は、3代藩主・黒田光之の命により、藩の儒学者であった貝原益軒が中心となって編纂され、宝永元年(1704年)に完成したものである 14 。編纂が開始されたのは重隆の死から100年以上が経過した寛文11年(1671年)であり、その目的は、幕府に提出する公式の家系図として、また藩の正史として、黒田家の権威と正統性を確立することにあった。

江戸幕府の治世下では、大名の序列は石高だけでなく、家格や由緒によっても大きく左右された 17 。特に、関ヶ原の戦い以降に取り立てられた外様大名である黒田家にとって、その出自を源氏という高貴な血筋に繋げることは、武家社会における家の格を揺るぎないものにするための政治的意味合いを強く持っていた 20 。

しかし、この権威ある系譜は、編纂の過程で「創造」された側面が強いことが、残された史料から窺える。2代藩主・忠之の時代に幕府へ提出された初期の系図では、重隆(当時は宗卜と記録)以前は「此間中絶」とされ、系譜が不明であった 16 。弟の秋月藩主・長興が忠之に宛てた書状では、祖父の祖父にあたる重隆の実名や、曾祖父である職隆の没年月日まで確認し合うなど、3、4代前の先祖の名前すら曖昧であった状況が読み取れる 16 。これは、名門の出であるという伝承が、藩の初期においては確立されていなかったことを示唆している。

それが貝原益軒による編纂過程で、重隆の父として「高政」という人物が、さらに黒田姓の始祖として近江に住んだ「宗清」という人物が「発見」され、宇多源氏佐々木氏へと繋がる壮大な系譜が完成したのである 16 。このことから、『黒田家譜』が描く近江源氏説は、史実をありのままに記録したというよりも、江戸時代の大名家という政治的・社会的立場と、儒教的価値観に基づいて「理想の先祖像」を構築した、一種の「政治的創造物」として捉えるべきである 13 。

第二章:在地伝承「荘厳寺本黒田家略系図」の挑戦

『黒田家譜』が描く権威の物語に対し、全く異なる出自を伝えるのが、播磨国多可郡黒田庄(現在の兵庫県西脇市黒田庄町)の荘厳寺に伝わる「黒田家略系図」、通称「荘厳寺本」である 2 。この文書は、黒田氏が近江からの流浪者ではなく、播磨に深く根を張った在地領主であった可能性を示唆する、極めて重要な史料である。

この系図によれば、黒田氏は播磨の守護大名であった赤松氏の支流であり、赤松円心の弟・円光の子、重光が多可郡黒田城に移り住んで黒田氏を名乗ったのが始まりとされる 2 。以後、代々黒田城主を務めた在地土豪であり、重隆はその8代目の城主であったと記されている。そして、その子(荘厳寺本では弟)・孝高(官兵衛)が、姫路城主であった小寺職隆の養子(猶子)となって家を継ぎ、歴史の表舞台に登場した、という筋書きである 3 。

この播磨土豪説は、いくつかの有力な状況証拠によってその説得力を増している。第一に、黒田家の家臣団の構成である。官兵衛・長政に仕えた「黒田二十四騎」に代表される主要な家臣たちは、そのほとんどが近江や備前以来の譜代ではなく、播磨出身の土豪や国人たちで占められている 5 。もし黒田氏が近江からの流浪の一族であったならば、故郷からの譜代の家臣が中核を成しているのが自然であり、この点は播磨土豪説を強く支持する。

第二に、黒田家の家紋である「藤巴」の由来である 10 。この紋は、主家であった小寺氏から与えられたものとされ、その小寺氏の家紋は、本家である赤松氏が用いた巴紋に由来する。名門・佐々木氏の出自であれば、その代表紋である「目結紋」を用いるのが通例であるが、そうした形跡は見られない 5 。一貫して主家由来の家紋を用いていることは、黒田氏が赤松氏の勢力圏に属する播磨の武士であったことを示唆している。

しかしながら、この「荘厳寺本」にも史料としての限界は存在する。この系図が荘厳寺に奉納されたのは文化6年(1809年)頃と、こちらも江戸時代後期であり、官兵衛の時代から200年以上が経過している 24 。また、系図に記された黒田氏歴代の当主が、みな「従五位下」という高い官位に叙任されている点も、在地土豪の現実とはかけ離れており、後世の虚飾である可能性が高い 2 。これらの点から、その記述を全面的に信頼することには慎重さが求められる。

第三章:史料批判の眼 — 歴史の霧を晴らす試み

黒田重隆の出自をめぐる二つの物語は、いずれも後世に成立した史料に依拠しており、その生涯の具体的な年代や家族構成についても記述は錯綜している。歴史の霧を晴らすためには、これらの史料を批判的に比較検討し、その食い違いの中からより確からしい像を浮かび上がらせる作業が必要となる。

まず、重隆の生没年について、主要な史料の記述を比較すると以下のようになる。

表1:黒田重隆の生没年に関する諸説比較

|

史料名 |

生年 |

没年 |

享年 |

備考 |

|

『筑前福岡黒田家譜』 |

永正5年 (1508) |

永禄7年 (1564) |

57歳 |

最も広く知られる通説 1 |

|

『赤松諸家大系図』 |

永正元年 (1504) |

永禄3年 (1560) |

57歳 |

生年が4年早い説 2 |

|

『諸系譜』山中氏世系 |

永正元年 (1504) |

永禄3年 (1560) |

57歳 |

上記『赤松諸家大系図』を支持 2 |

|

荘厳寺本黒田家略系図 |

(記載なし) |

永禄10年 (1567) |

(不明) |

播磨土豪説に基づく没年 2 |

このように、生没年だけでも複数の説が存在する。中でも『黒田家譜』の永正5年(1508年)生、永禄7年(1564年)没、享年57という記述が最も広く受け入れられているが、これも確定的なものではない。特に、子である職隆の生年(大永4年、1524年)との年齢差が16歳とやや近いことが、生年を遡らせる異説の根拠の一つとなっている 2 。

次に、黒田家の出自に関する二大論争の構造を整理すると、以下の表のようにまとめることができる。

表2:黒田家の出自に関する主要説の比較

|

項目 |

近江源氏説(公式見解) |

播磨土豪説(在地伝承) |

|

発祥地 |

近江国伊香郡黒田村 8 |

播磨国多可郡黒田庄 5 |

|

祖先 |

宇多源氏佐々木氏 3 |

赤松氏支流 2 |

|

主要史料 |

『黒田家譜』、『寛永諸家系図伝』 6 |

「荘厳寺本黒田家略系図」 2 |

|

論理的根拠 |

大名家の公式記録。備前福岡の地名由来。 |

家臣団の構成。家紋の由来。 |

|

弱点・問題点 |

成立が後世。権威付けの意図。父・高政の実在性への疑問 5 。 |

史料の成立が後世。官位の虚飾など信憑性に疑問点あり 2 。 |

結論として、重隆の出自を一点に定める決定的な一次史料は現存しない。近江源氏説は、江戸時代の大名家の権威確立という政治的要請の中で形成された物語としての側面が強く、その根幹をなす高政という人物の実在性すら疑われている 5 。一方で、播磨土豪説は、家臣団の構成や家紋といった客観的な状況証拠において、より高い整合性を持つように見える。

おそらく、黒田重隆の実像は、これら二つの物語が複雑に交錯する点にあるのだろう。播磨の在地領主でありながら、何らかの理由で備前福岡での生活を経験し、その流浪の記憶が、後世に近江からの流浪譚へと発展した可能性も否定できない。確かなことは、彼が特定の土地や血筋の権威に安住するのではなく、自らの才覚と行動力で乱世を切り拓いていった人物であったということである。

第二部:富国の方策 — 目薬「玲珠膏」と広峯神社の販売網

黒田家が戦国の世に頭角を現すことができた最大の要因は、その卓越した経済力にあった。そして、その財を築いたのが、黒田重隆の驚くべき商才である。彼は家伝の薬を一大ヒット商品へと育て上げ、その利益を武家としての勢力拡大に繋げた。この章では、武士の枠を超えた重隆の独創的なビジネスモデルを解明する。

第一章:戦国時代のベンチャービジネス — 家伝の霊薬「玲珠膏」

多くの伝承が一致して語るところによれば、黒田家に代々伝わる「玲珠膏(れいしゅこう)」という目薬の製造販売が、重隆の財政基盤を築いたとされる 10 。これは、武力のみならず経済力が武将の盛衰を左右した戦国時代ならではの逸話であり、重隆が時代の変化を的確に捉えていたことを示している 36 。

この玲珠膏の主原料は、日本にのみ自生するカエデ科の落葉樹「メグスリノキ」であったと推測されている 8 。その名の通り、この木は古くから眼病に効能があるとされ、平安時代には既にその薬効が知られ、江戸時代には民間で点眼薬や洗眼薬として広く用いられていた 39 。近年の科学的研究によっても、その樹皮や葉にはロドデンドロールやカテキンといった成分が含まれ、肝機能の改善や抗菌・収斂作用があることが確認されており、古来の伝承が単なる迷信ではなかったことが証明されている 41 。

医療が未発達であった当時、眼病は生活の質を著しく低下させ、時には失明に直結する深刻な問題であった。それゆえ、確かな薬効を持つ目薬は、極めて高い需要と商品価値を持っていたと考えられる。重隆の非凡さは、この「家伝の薬」という形で眠っていた潜在的な資産価値を見抜き、それを事業化する慧眼を持っていた点にある。彼は、一介の武士の枠に収まらず、時代のニーズを的確に捉えた起業家としての側面を併せ持っていたのである。

第二章:宗教ネットワークの商業利用 — 広峯神社「御師」組織との連携

優れた商品を持つだけでは、事業の成功は覚束ない。特に、物流や情報伝達が未発達な戦国時代において、いかにして商品を広域に流通させ、その信頼性を担保するかは極めて困難な課題であった。黒田重隆の戦略が真に独創的であったのは、この課題を解決するために、宗教ネットワークを商業的に活用した点にある。

重隆が事業の拠点とした播磨姫路には、古くから牛頭天王(ごずてんのう)を祀る広峯神社が存在した 12 。この神社には「御師(おし)」と呼ばれる下級神職たちが所属していた 47 。彼らの役割は、神社の神札を携えて担当地域を巡回し、布教活動を行うと共に、各地の信者を「檀那(だんな)」として組織化することであった 50 。広峯神社の御師の活動範囲は、播磨国内に留まらず、備前、但馬、丹後、摂津など、中国地方東部から近畿地方にまで及ぶ広大なネットワークを形成していた 50 。

重隆の戦略の核心は、この既存の宗教ネットワークを、自らの商品の販売網として巧みに利用したことにあった 8 。彼は広峯神社の神官や御師たちと提携し、彼らが檀那に配布する神聖な神札と共に、玲珠膏をセットで販売してもらうという画期的な手法を考案した。

このビジネスモデルは、現代の視点から見ても極めて高度な戦略であった。戦国時代は薬の流通が未整備で、品質の定かではない偽薬も横行していた 56 。そのような状況下で、商品の「信用」をいかに確立するかが成功の鍵を握る。重隆は、自ら販売網をゼロから構築するリスクとコストを回避し、既に地域社会で絶大な「信用」と権威を持つ広峯神社と提携した。これは、現代のマーケティングにおける「ブランド・コラボレーション」の先駆けと言える。神社の権威が、玲珠膏という商品の信頼性を強力に保証したのである。

さらに、御師は各地に「檀那場」という固定客(信者)のリストと、そこへ定期的に巡回する既存の販売ルートを持っていた。この確立されたチャネルに自社商品を乗せることで、重隆は初期投資を抑えつつ、極めて効率的に広域へ商品を展開することに成功した。御師たちにとっても、神札の対価である初穂料に加え、玲珠膏の販売は新たな収入源となり、双方に利益をもたらす関係が成立した 13 。本部(重隆)が商品と販売ノウハウを提供し、加盟店(御師)がそれぞれの担当地域で販売を行い、利益を分け合うこの仕組みは、まさしく「フランチャイズ・システム」の原型と見なすことができる。

重隆の成功は、単に良い商品を持っていたからではない。宗教的権威という無形の価値をブランド力に転換し、既存の人的ネットワークを販売網として活用した、その卓越した戦略的思考にあった。

第三章:武士の体面と商人の才覚

目薬「玲珠膏」の販売によって得られた莫大な富は、単に黒田家の私腹を肥やすためだけのものではなかった。重隆はその利益を、武家としての勢力基盤を固めるための戦略的投資に充てた。伝承によれば、彼はその資金を元手に低利の金融業を営み、さらには家臣を三百人も抱えるほどの武家としての体裁を整えたという 10 。これは、経済力を軍事力、ひいては政治的影響力へと巧みに転換する、戦国武将としての明確な戦略眼があったことを示している。経済活動は、武士としての立身出世を果たすための手段だったのである。

しかし、黒田家の勃興においてこれほど重要な役割を果たしたにもかかわらず、藩の公式史書である『黒田家譜』は、この玲珠膏の逸話について一切の沈黙を守っている 13 。この意図的な「歴史の空白」は、一体何を意味するのだろうか。

この沈黙の背景には、戦国時代と江戸時代における武士の価値観の大きな変化がある。戦国時代は、出自を問わず実力でのし上がることが可能な「下剋上」の時代であり、斎藤道三が油売りから身を起こしたように、商業活動もまた実力の一つとして評価され得た。しかし、徳川幕府による統治が安定し、士農工商という厳格な身分制度が確立された江戸時代においては、武士は支配階級として、利潤を追求する商業活動を卑しむという倫理観が支配的となった 58 。

『黒田家譜』の編纂を主導した貝原益軒は、当代随一の儒学者であった。その思想の根幹には、私利(利)よりも公的な道義(義)を重んじる「義利観」が存在した 62 。このような価値観が支配する社会において、大大名・黒田家の始祖が「目薬売りで財を成した」という事実は、武家の「体面」を損なう、いわば不名誉な出自と見なされた可能性が高い 13 。

その結果、藩の公式記録からは、黒田家興隆の最大の功績の一つである商業活動の記録が意図的に抹消され、代わりに武功や、近江源氏という高貴な出自が強調されることになったと考えられる。この『黒田家譜』の沈黙は、単なる記述漏れではない。それは、戦国時代のリアリズムと実力主義から、江戸時代の理想主義と権威主義へと、社会の価値観が大きく転換したことを象徴する、極めて重要な歴史の「編集」の痕跡なのである。

第三部:播磨の武将として — 小寺家臣、そして姫路城代へ

経済的な基盤を盤石なものとした黒田重隆は、次なる段階として、播磨の武士社会における確固たる地位の確立を目指した。彼はその財力を背景に、有力国人・小寺氏の家臣となり、武将としても、また姫路城の経営者としてもその手腕を発揮していく。この章では、主家との関係性や武功を通じて、重隆が播磨の地でいかにしてその勢力を伸張させていったのかを明らかにする。

第一章:主家・小寺氏との力学

重隆が播磨に根を下ろした16世紀中頃、この地域は大きな政治的転換期の渦中にあった。室町幕府の守護大名であった赤松氏は、嘉吉元年(1441年)の嘉吉の乱で6代将軍・足利義教を暗殺したことにより一度没落し、その後再興はしたものの、かつての勢威は失墜していた 68 。その結果、播磨国内では「播州錯乱」と呼ばれる内紛状態が続き、守護家の統制力は著しく低下していた 70 。

このような権力の空白期に台頭してきたのが、赤松氏の分家であった御着城主・小寺氏や、東播磨の別所氏といった国人領主たちであった 71 。彼らは守護家の権威に代わり、地域の実質的な支配者として勢力を拡大しつつあった。

伝承によれば、重隆は当初、龍野城主であった赤松政秀に仕えた後、より勢いのあった御着城主・小寺政職に主を替えたとされる 1 。これは、旧来の主従関係やしがらみに囚われることなく、冷静に時勢を見極め、自らにとって最も有利な主君を選択するという、戦国武将らしい現実的な判断であったと言える。

しかし、小寺家の家臣団において、重隆は新参者であり、その出自から「目薬屋の倅」などと侮りを受けることもあったと伝わる 75 。このような逆風の中、重隆が家中で確固たる地位を築くことができたのは、主君・小寺政職が彼の能力を高く評価したからに他ならない。政職は、譜代家臣たちの反発を抑えてまで重隆を家老に抜擢し、その子である職隆には自らの養女(明石正風の娘)を娶らせ、さらには小寺の姓と自身の諱(いみな)の一字である「職」の字を与えて一門に迎えるなど、破格の待遇で遇した 1 。

この主君・政職の判断の背景には、単なる個人的な信頼関係を超えた、戦略的な意図があったと考えられる。当時の小寺氏のような新興の国人領主は、常に財政難と兵力不足という課題を抱えていた。その点、重隆率いる黒田家は、目薬販売による独自の財源と、それによって雇用した三百人もの私兵集団を擁していた 12 。これは、勢力拡大を目指す政職にとって、極めて魅力的な経営資源であった。一方で黒田家も、小寺氏という公的な権威を後ろ盾とすることで、播磨における武士としての地位を確立し、その事業を安定させることができた。

したがって、小寺氏と黒田家の関係は、一方的な主従関係というよりも、互いの利益が一致した「戦略的パートナーシップ」に近いものであったと推察される。政職は黒田家の経済力と軍事力を自家の勢力拡大のために活用し、重隆は政職の政治的権威を利用して武士社会での地位を固めた。両者は、乱世を生き抜くための運命共同体だったのである。

第二章:武功と姫路城の経営

黒田重隆は、商才だけでなく、武将としても確かな功績を残している。その武勇を伝える逸話として、享禄4年(1531年)の「大物崩れ」における先陣争いが挙げられる。この戦いで赤松軍の一員として出陣した重隆は、源平合戦の宇治川の先陣争いで知られる佐々木高綱と梶原景季の故事になぞらえ、坂東平氏の末裔である高砂城主・梶原景則と先陣を競い、一触即発の状況になったと『赤松秘士録』は伝えている 3 。この逸話の真偽は定かではないが、彼が単なる財産家ではなく、武士としての気概と誇りを強く持っていたことを示している。

そして、黒田家の歴史における決定的な転換点となったのが、姫路城との関わりである。天文14年(1545年)、重隆は主君・小寺氏の本拠である御着城の重要な支城、姫路城の経営を任されることになった 3 。その後、正式に城代、あるいは城主になったとされ、黒田家は播磨における確固たる拠点を手に入れた 3 。

当時の姫路城は、まだ砦や館のような小規模なものであったとされる 85 。重隆とその子・職隆は、この城の大規模な改修に着手した。永禄4年(1561年)の文書には「姫道御構」の存在が確認でき、これが黒田氏による改修、いわゆる「永禄新城」を指すものと考えられている 86 。彼らは姫山の地形を巧みに活かし、防御機能を高めた本格的な山城へと拡張した 85 。

播磨平野の中央に位置し、交通と経済の要衝である姫路を抑え、それを堅固な城で守ることは、黒田家の軍事的・経済的基盤を不動のものとした 87 。この姫路城こそが、後に孫の官兵衛が羽柴秀吉に献上し、天下統一の拠点の一つとなる城の原型であった。重隆の城主としての経営手腕が、後の歴史の大きな潮流を生み出す遠因となったのである。

第四部:黒田家の礎 — 重隆が遺したもの

黒田重隆の生涯は、永禄7年(1564年)に幕を閉じたとされる。しかし、彼が後世に遺したものは、単なる財産や地位に留まらない。彼の生き様そのものが、黒田家の家風となり、孫・官兵衛の類稀なる才覚を開花させ、ひいては福岡藩の発展を支える無形の遺産となった。この章では、重隆の晩年から、彼が遺した有形無形の「礎」について考察する。

第一章:家督相続と晩年

通説によれば、重隆は永禄7年(1564年)頃までに家督を嫡男の職隆に譲り、自身は主君・小寺氏の本拠である御着城下の屋敷に隠居したとされる 3 。家督を継いだ職隆もまた父同様に有能な武将であり、主君・政職からの信頼も厚く、家老として小寺家の中核を担い続けた 4 。その職隆から官兵衛が家督と家老職を継いだのは、重隆の死から数年後の永禄10年(1567年)のことであった 92 。重隆は、自らの手で築き上げた家が、有能な息子、そして非凡な孫へと確実に継承されていく道筋を見届けた上で、その生涯を終えたのである。

重隆の最期と墓所については、彼の生涯を象徴するように、複数の地にその痕跡が残されている。一つは、黒田家が最初に拠点を築いた備前国福岡(岡山県瀬戸内市)の妙興寺である。ここには今も重隆の墓とされる五輪塔が残り、傍らには目薬の原料であったと伝わる「メグスリノキ」が植えられている 3 。もう一つは、彼が晩年を過ごした播磨国御着(兵庫県姫路市)の黒田家廟所である 3 。この御着の墓所は、江戸時代の享和2年(1802年)、福岡藩10代藩主・黒田斉清によって大規模に再整備されている 3 。これは、時代が下ってもなお、福岡黒田家が自らの始祖である重隆をいかに敬慕し、その存在を重要視していたかを示す動かぬ証拠である。

第二章:黒田家の家風の源流

黒田重隆が遺した最大の遺産は、その現実主義的な生き様と、それによって形成された黒田家の家風であった。彼の生涯は、生まれや伝統的権威に頼るのではなく、経済力、情報力、そして時勢を読む冷静な判断力を武器に、自らの手で運命を切り拓いていく姿そのものであった。

特に、彼が広峯神社の御師ネットワークを活用したことは、単なる金儲けの手段に留まらなかった。全国を渡り歩く御師たちは、各地の政治・経済・社会情勢に関する生きた情報を運ぶ、当代随一の情報網でもあった 52 。この情報網を掌握したことは、黒田家が常に時代の先を読み、的確な判断を下す上で計り知れない価値を持ったはずである。この「情報と実利を重んじる」姿勢は、後に孫の官兵衛が、武力だけでなく調略や交渉を得意とする稀代の軍師として活躍する素地を形成したと言っても過言ではない 102 。

この重隆の「創業の精神」は、後の福岡藩における「質実剛健」な家風の源流となったと考えられる 106 。名誉や体面(名)よりも、実利や実力(実)を重んじるプラグマティックな気風は、黒田家のアイデンティティとして受け継がれていった。藩祖・長政が定めたとされる藩の法令にも、倹約の奨励や財政の健全化を重視する実利的な内容が見られる 108 。

しかし、この「実を取る」という創業期の精神は、時代が泰平の世へと移る中で、深刻な軋轢を生む要因ともなった。その象徴的な事件が、江戸時代初期に福岡藩を揺るがした御家騒動「黒田騒動(栗山大膳事件)」である 110 。この騒動は、2代藩主・忠之の奢侈や側近政治に対し、創業期以来の筆頭家老であった栗山大膳が、「黒田家安泰」という究極の「実」を取るために、主君である忠之に謀反の疑いありと幕府に直訴するという前代未聞の事態に発展した 111 。これは、創業期の現実主義(家を存続させるためには、主君の体面すら犠牲にする)と、泰平の世における主君への絶対的忠誠(体面を何よりも重んじる)という、二つの異なる価値観の激しい衝突であった。重隆が築いた家風は、黒田家発展の原動力であったと同時に、時代の変化の中で、家中に深刻な対立をもたらすほどの強力な「DNA」として、その後の黒田家の歴史を規定し続けたのである。

第三章:史跡に刻まれた記憶

黒田重隆の足跡は、今も日本の各地に史跡としてその記憶を刻んでいる。備前福岡の妙興寺にある墓所と「メグスリノキ」は、彼が武士としての第一歩を踏み出した商都での日々を物語る 38 。姫路の広峯神社に残る黒田家屋敷跡の石垣は、彼が宗教ネットワークを拠点に富を築き、武家としての勢力を固めていった戦略の舞台である 12 。そして、隠居の地である御着に築かれた黒田家廟所は、彼が黒田家の始祖として後世まで尊崇された証である 3 。

これらの物理的な痕跡に加え、彼の存在は福岡の地で神として祀られることで、不朽のものとなっている。福岡市の光雲神社は、藩祖である官兵衛孝高と初代藩主長政を祀る神社であるが、その境内にある摂社・堅盤神社では、この二人に加え、栗山利安ら創業期の功臣たちと共に、黒田重隆も祭神の一柱として奉じられている 3 。これは、福岡藩の歴史において、重隆が官兵衛や長政と並び立つ、まさしく「黒田家創業の四神」の一人として、その礎を築いた偉大な先祖と公式に認識されていたことを示している。彼の名は、単なる系図上の一人物ではなく、黒田家の繁栄を支える守護神として、今なお語り継がれているのである。

結論:戦国時代の「成り上がり」を体現した先駆者

黒田重隆の生涯は、出自の謎に始まり、武士と商人の二つの顔を巧みに使い分け、戦国の動乱期を鮮やかに生き抜いた稀有な記録である。彼は、伝統的な武士の価値観や血筋の権威に固執することなく、経済力と情報力という新たな力を、自らの家を興すためのエンジンとした。その手法は、宗教ネットワークを販売網・情報網として活用する巧みなマーケティング戦略であり、現代の視点から見ても極めて先進的であったと言わざるを得ない。

彼の生き方は、油売りの商人から美濃一国を手中に収めた斎藤道三や、一介の家臣から畿内に覇を唱えた松永久秀といった、戦国時代を象徴する「下剋上」の体現者たちとしばしば比較される。しかし、重隆の道は彼らとは一線を画していた。彼は主家を乗っ取るという短絡的な手段を選ぶのではなく、あくまで有能な家臣として忠誠を尽くしながら、主家の権威を巧みに利用し、自らの家の実力を着実に、そして堅実に高めていく道を選んだ。この現実的かつ長期的な視野に立ったアプローチこそが、黒田家が一時的な成功に終わることなく、江戸時代を通じて52万石の大大名として存続し得た、根源的な要因であろう。

黒田官兵衛の神算鬼謀の知略も、黒田長政の関ヶ原における武勇も、その土台には、祖父・重隆が備前の市場で知恵を絞り、播磨の山中で目薬を売り、そして姫路の城下で人を束ねて築き上げた、強固な経済的・軍事的基盤があった。彼は、戦国という時代の大きな変化を誰よりも早く読み、武力と経済力を融合させた新たな武士の生き方を切り拓いた「成り上がり」の真の先駆者であった。その存在なくして、後の福岡藩の栄光は語れない。黒田重隆の物語は、乱世における生存戦略の、そして一つの「家」がいかにして築き上げられるかの、時代を超えた普遍的な教訓に満ちている。

引用文献

- くろだ - 大河ドラマ+時代劇 登場人物配役事典 https://haiyaku.web.fc2.com/kuroda.html

- 荘厳寺本「黒田家略系図」についての試論 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/kuroda2.htm

- 黒田重隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%87%8D%E9%9A%86

- 黒田職隆 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E8%81%B7%E9%9A%86

- 福岡藩主黒田氏の祖先 http://wwr2.ucom.ne.jp/hetoyc15/hitori/kuroda1.htm

- 黒田氏 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E6%B0%8F

- 別所長治と藤原惺窩 - はせ万鮨 http://www.8000.gr.jp/kyoto/bessyo.htm

- 黒田家の経済的基盤を作り出した目薬とは [エッセイ] - 日本医事新報社 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=275

- 黒田高政 (戦国時代) - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%AB%98%E6%94%BF_(%E6%88%A6%E5%9B%BD%E6%99%82%E4%BB%A3)

- 黒田如水 - ことのは出版 https://www.kotonoha.co.jp/special/kuroda-jyosui/

- 第36回 『軍師官兵衛』に学ぶ生涯勝ち続ける法~信長・秀吉・家康が最も頼り最も恐れた男 https://plus.jmca.jp/tu/tu36.html

- 軍師官兵衛伝 - 廣峯神社 | 【公式】姫路 国指定重要文化財 https://hiromine.or.jp/cultural/kanbei/

- 2 黒田家譜 備前福岡から姫路へ 目薬屋 https://kako-navi.jp/kanbee/wp-content/uploads/no1-02.pdf

- No.282 神になる殿様 | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/282/index.html

- No.003 「貝原益軒」-筑前の学問と文化1- | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/003/index.html

- No.382 黒田家のご先祖さがし | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/382/index.html

- 【中学歴史】「親藩、譜代大名、外様大名」 | 映像授業のTry IT (トライイット) https://www.try-it.jp/chapters-2968/lessons-2969/point-3/

- 江戸幕府|国史大辞典・日本大百科全書・世界大百科事典 - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=2194

- 二御三家「万石以上」家臣の家格と参府・御暇御礼 - 徳川林政史研究所 https://rinseishi.tokugawa.or.jp/pdf_file/kiyou42-shirane.pdf

- 喝破したように本領維持こそ、系図と古文書を伝存させた最大の理 - 名古屋大学学術機関リポジトリ https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/4093/files/BS004411233.pdf

- 黒田長政 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%95%B7%E6%94%BF

- 福岡藩における財政経済政策の展開 (Ⅱ) : 長政〜 継高時代における藩政の展開と改革 https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4474730/4103_p001.pdf

- 黒田官兵衛はここで生まれた! - 紀行歴史遊学 https://gyokuzan.typepad.jp/blog/2021/09/%E9%BB%92%E7%94%B0.html

- 「荘厳寺本黒田家略系図」 https://www.nishiwaki-kanko.jp/kanbee/pdf/kanbee_familytree.pdf

- 【黒田官兵衛・観光施設情報】「荘厳寺本黒田家略系図」を公開!(黒田庄黒田・荘厳寺) - にっぽんまんなか紀行(西脇市観光物産協会) https://www.nishiwaki-kanko.jp/blog/2013/10/20131001.html

- 揖東郡宮本村 - (兵庫県太子町宮本) https://musasi.siritai.net/themusasi4site/site/s01.html

- 黒田官兵衛の家臣団 https://www.myouji.org/kuroda-kashin.htm

- 黒田家のガイド | 攻城団 https://kojodan.jp/family/27/

- 黒田官兵衛の生誕地はどこだ(5) - 姫路菱の実会 - FC2 https://hishinomikai840.web.fc2.com/toukou/0067/00675.html

- 大河ドラマ「官兵衛」人物年齢表 http://www.shurey.com/js/h_graph/list_kanbe.html

- 知られざる福岡藩270年 第一回 黒田官兵衛と、その子孫たち|グラフふくおか(2013 夏号) https://www.pref.fukuoka.lg.jp/somu/graph-f/2013summer/walk/index.html

- 新シリーズスタート!「真田幸村」に負けないくらい、いやもっと「黒田官兵衛」もかっこいいぞ! 房野史典 - 幻冬舎plus https://www.gentosha.jp/article/5540/

- 黒田官兵衛 作られた軍師像』|Bookshelf~今月の本|HH News & Reports - ハミングヘッズ https://www.hummingheads.co.jp/reports/bookshelf/1402b/140227_02.html

- 黒田官兵衛の祖父の時代の目薬とその処方が知りたい。 - レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/entry/index.php?id=1000166258&page=ref_view

- 配置薬の歴史(1) | 新潟で配置薬から健康食品のことなら 足高薬品株式会社 https://www.ashitaka-yakuhin.co.jp/about-haichiyaku/one

- 戦国武将とお金/ホームメイト - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/96763/

- ゼロから学んでおきたい「戦国時代」《中》 - 國學院大學 https://www.kokugakuin.ac.jp/article/171751

- 黒田家ゆかりの地を訪ねて - 【公式】福岡城・鴻臚館 https://fukuokajyo.com/23873/

- 百歳への招待「長寿の源」食材を追う:メグスリノキ - 日本食糧新聞・電子版 https://news.nissyoku.co.jp/hyakusai/hgs-67-0025

- メグスリノキ茶の秘めた健康パワー https://chibanian.info/20240504-829/

- ブログ|メグスリノキに関するブログ。慈眼寺周りのことなども - メグスリノキのお茶 https://www.jigen-shop.com/app/Blogarticleview/index/ArticleId/110

- メグスリノキ - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%82%AD

- ご存知ですかメグスリノキ 相馬地方では“千里眼”煎じて飲んだ - 日本食糧新聞・電子版 https://news.nissyoku.co.jp/hyakusai/hgs-1-0016

- メグスリノキ - 木のメモ帳 https://kinomemocho.com/sanpo_megusurinoki.html

- 山陽電車とめぐる軍師黒田官兵衛 | 広峯神社・御師屋敷 https://www.sanyo-railway.co.jp/kanbee/information/hiromine/

- 広峯神社 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BA%83%E5%B3%AF%E7%A5%9E%E7%A4%BE

- 社家御師屋敷跡 - 廣峯神社 | 【公式】姫路 国指定重要文化財 https://hiromine.or.jp/precinct/%E7%A4%BE%E5%AE%B6%E5%BE%A1%E5%B8%AB%E5%B1%8B%E6%95%B7%E8%B7%A1/

- Vol.32 富士山と御師|人々|ライフスタイル&グルメ紹介 https://fujiyamastyle.com/cv/people/cont032.html

- 御師と講 - 武蔵御嶽神社 http://musashimitakejinja.jp/history/oshi-kou/

- 因幡における広峯御師の活動/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/item/522310.htm

- 鏡野町 https://www.town.kagamino.lg.jp/uploaded/attachment/7550.pdf

- 【研究】郡上白山文化における御師の歴史的役割の研究 ~石徹白地域における御師と現代の観光とのつながり - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/database/%E3%80%90%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%80%91%E9%83%A1%E4%B8%8A%E7%99%BD%E5%B1%B1%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%BE%A1%E5%B8%AB%E3%81%AE%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E5%BD%B9%E5%89%B2/

- 御師 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E5%B8%AB

- 観光の原点としての伊勢参宮についての経済的・統計的考察 https://www.sjc.or.jp/topics/wp-content/uploads/2017/06/vol102_4-2.pdf

- 廣峯神社ものがたり https://hiromine.or.jp/cultural/story/

- 近江日野商人の独自性と売薬行商の展開 - 東洋大学学術情報リポジトリ https://toyo.repo.nii.ac.jp/record/10074/files/keieiryokusosei14_001-020.pdf

- 日本の医薬品流通……温故知新その2 - 医薬経済オンライン https://iyakukeizai.com/beholder/article/177

- 第三章 武士道における美意識 | 美しい日本 https://utsukushii-nihon.themedia.jp/pages/715194/page_201611041521

- サムライ、武士、武士道 (その3) - オンラインジャーナル/PMプロの知恵コーナー https://www.pmaj.or.jp/online/1406/samurai.html

- 侍の階級とその役割を徹底解説|戦国から江戸時代までの侍の位置づけ - モテナス日本 https://www.motenas-japan.jp/samurai-kaikyu/

- 自分の先祖が武士なのか知りたい!場合の調べ方 | 家系図作成の家樹-Kaju- https://ka-ju.co.jp/column/roots_of_samurai

- 貝原益軒の教育思想への一考察 https://naragakuen.repo.nii.ac.jp/record/465/files/07_MATSUDA_%E4%BA%BA%E9%96%93%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%A6%E7%A0%94%E7%A9%B6_%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7.pdf

- 世にわかりやすく学問を説いた教育家 貝原益軒 (1630~1714年) | 『月刊朝礼』コミニケ出版 https://www.chourei.jp/2014/04/09/%E8%B2%9D%E5%8E%9F%E7%9B%8A%E8%BB%92/

- 養生訓:江戸時代の儒学者、貝原益軒著 (巻第一)総論上 https://resei.hamazo.tv/e7705950.html

- 貝原益軒の読書論における朱子思想の影響 https://nagoya.repo.nii.ac.jp/record/2012031/files/nagujj_116_194.pdf

- 78 第三章 「思」の視点から見た『養生訓』 https://www.musashino.ac.jp/mggs/wp/wp-content/uploads/2021/01/hakase_sya_3.pdf

- 江戸期儒学者 - ECHO-LAB http://echo-lab.ddo.jp/libraries/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%83%BB%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E9%83%A8%E7%B4%80%E8%A6%81/%E6%9C%AD%E5%B9%8C%E5%A4%A7%E8%B0%B7%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E7%B4%80%E8%A6%8114-15%E5%8F%B7%20%E6%9D%BE%E4%BA%95%20%E7%A7%80%E4%B8%80%E3%80%8C%E6%B1%9F%E6%88%B8%E6%9C%9F%E5%84%92%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%81%AE%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A6%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20%EF%BC%9A%20%E8%B2%9D%E5%8E%9F%E7%9B%8A%E8%BB%92%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%92%8C%E4%BF%97%E7%AB%A5%E5%AD%90%E8%A8%93%E3%80%8D%E3%82%92%E4%B8%AD%E5%BF%83%E3%81%AB%E3%80%8D.pdf

- 古城の歴史 姫路城 http://takayama.tonosama.jp/html/himeji.html

- 赤松政則 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E6%94%BF%E5%89%87

- www.iwata-shoin.co.jp http://www.iwata-shoin.co.jp/shohyo/sho1123.htm

- 小寺が赤松を名乗らず、黒田が小寺を名乗る意味を分かっているのか(大河ドラマ考169,官兵衛① https://ameblo.jp/prof-hiroyuki/entry-11747418673.html

- 赤松家とは? わかりやすく解説 - Weblio辞書 https://www.weblio.jp/content/%E8%B5%A4%E6%9D%BE%E5%AE%B6

- No.025 新(しん)・播磨灘物語(はりまなだものがたり)-小寺氏(こでらし)と黒田氏(くろだし)- | アーカイブズ | 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/025/index.html

- 戦国播磨の英傑、黒田官兵衛 - 神戸・兵庫の郷土史Web研究館 https://kdskenkyu.saloon.jp/tale49kur.htm

- ~小寺政職~たったひとつの過ちで全てを失った男 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=dhLlapuXl6Q

- 黒田家のルーツ - 光雲神社 https://www.terumojinja.com/post/%E9%BB%92%E7%94%B0%E5%AE%B6%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84

- 黒田官兵衛の主君は誰なのか? - WEB歴史街道 https://rekishikaido.php.co.jp/detail/1802

- 小寺政職 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E5%AF%BA%E6%94%BF%E8%81%B7

- 小寺官兵衛の忠言 - 六芒星が頂に〜星天に掲げよ!二つ剣ノ銀杏紋〜(嶋森航) - カクヨム https://kakuyomu.jp/works/1177354054897753837/episodes/1177354054934317050

- 山陽電車とめぐる軍師黒田官兵衛 | 黒田職隆廟所 https://www.sanyo-railway.co.jp/kanbee/information/mototaka/

- 姫路城|日本大百科全書(ニッポニカ) - ジャパンナレッジ https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=438

- 【5分で読める】国宝「姫路城」の歴史・城主を分かりやすく解説!官兵衛や秀吉との関連も https://tanosu.com/trip/41974/

- 難攻不落の渦郭式 姫路城 日本の城研究記 https://takato.stars.ne.jp/himeji/himeji.html

- 姫路城の歴史 | 姫路城公式サイト https://www.city.himeji.lg.jp/castle/0000007750.html

- 国宝5城 姫路城/ホームメイト - 名古屋刀剣博物館 https://www.meihaku.jp/japanese-castle/himeji-castle/

- 姫路城 年表 | 兵庫県立歴史博物館:兵庫県教育委員会 https://rekihaku.pref.hyogo.lg.jp/castle/himeji-chronology/

- ひょうごビジョン2050 (案) - 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk07/documents/f.pdf

- 播磨地域ブランド「豊穣の国・はりま」の推進 | 姫路市 https://www.city.himeji.lg.jp/sangyo/0000005861.html

- 兵庫県姫路市基本計画(第2期) https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/kihonkeikaku/honbun/404_hyogo_himeji_honbun.pdf

- 参考資料① 地域特性 - 姫路観光コンベンションビューロー https://himeji-kanko.jp/images/files/%E9%AB%98%E4%BB%98%E5%8A%A0%E4%BE%A1%E5%80%A4%E6%97%85%E8%A1%8C%E8%80%85%E8%AA%98%E5%AE%A2%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%A2%20%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%9D/03_%E5%8F%82%E8%80%83%E8%B3%87%E6%96%99%E2%91%A0%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E7%89%B9%E6%80%A7%E5%88%86%E6%9E%90.pdf

- 地域再生計画 - 地方創生 https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai67nintei/plan/y0877.pdf

- 黒田官兵衛(黒田如水・黒田孝高)の歴史 - 戦国武将一覧 - 刀剣ワールド https://www.touken-world.jp/tips/38336/

- 竹中半兵衛と黒田官兵衛の友情|意匠瑞 - note https://note.com/zuiisyou/n/nd73c79f730d4

- 「福岡」のルーツが岡山にあった!?その驚くべき理由とは。 | sotokoto online(ソトコトオンライン) https://sotokoto-online.jp/local/11511

- 官兵衛ゆかりの備前 黒田家中興の地、備前福岡 (邑久・長船) - フォートラベル https://4travel.jp/travelogue/10891040

- No.382 黒田家のご先祖さがし | アーカイブズ - 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/382/index02.html

- 伊勢神宮の式年遷宮「常若」から学ぶ和のサ ステナビリティ<訂正版> https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20160624_011010.pdf

- 地域間を結ぶ村・町の通信手段「定使」 - 郵政博物館 https://www.postalmuseum.jp/publication/research/research_13_02.pdf

- 斎藤 善之:水の風土記 ミツカン 水の文化センター https://www.mizu.gr.jp/fudoki/people/006_saitoh.html

- 郡上白山文化における御師の歴史的役割の研究 - デジタルアーカイブ研究所 - 岐阜女子大学 https://digitalarchiveproject.jp/wp-content/uploads/2023/06/3cfaaa5072316ed6406749cb68f4017f.pdf

- 『勢州軍記』読もうぜ! - 式年遷宮の復活について【改稿しました】 - 小説家になろう https://ncode.syosetu.com/n6314ey/43/

- 黒田官兵衛~福岡~ | せいこうの歴史再考 | 情報・ドキュメンタリー番組 - BS12 https://www.twellv.co.jp/program/documentary/rekishisaikou/archive-rekishisaikou/rekishisaikou-024/

- 上辺だけの「好き」になりたくないから黒田官兵衛の情報をまとめてみた - note https://note.com/rai_yade/n/nc43f120894f1

- もしも黒田官兵衛が企業理念を掲げたら? https://kigyo-rinen.com/kanbe/

- 軍師官兵衛 https://sengoku.biz/img/media/tvguide201401.pdf

- 無外流兵法譚 http://iaijyuku.jp/iaijyuku.jp/DataBox_files/%E7%84%A1%E5%A4%96%E6%B5%81%E5%85%B5%E6%B3%95%E8%AD%9A.pdf

- 韮山高校同窓会の韮山高校の歴史とその周辺 http://www.nirako-dosokai.org/rekishi.html

- 福岡藩における財政経済政策の展開(Ⅰ) : 長政遺 書と第六代藩主経高の治政 - 九州大学 https://api.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/4403541/400400506_p229.pdf

- No.371 長政公はかく語りき | アーカイブズ | 福岡市博物館 https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/371/index02.html

- 黒田騒動(クロダソウドウ)とは? 意味や使い方 - コトバンク https://kotobank.jp/word/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95-57976

- 黒田騒動 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%92%E7%94%B0%E9%A8%92%E5%8B%95

- 黒田騒動 (1632年) - 福岡史伝 https://www.2810w.com/archives/4887

- 徳川将軍家と幕閣たちが企てた闇の事件の裏側に迫る!『江戸時代 謎の事件の真相 歴史の闇に埋もれた陰謀』発刊 | 株式会社インプレスホールディングスのプレスリリース - PR TIMES https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005739.000005875.html

- 黒田官兵衛目薬伝説 目の神、鉄の神、足なえの神 奥沢 康正(他著) - 桃山堂 | 版元ドットコム https://www.hanmoto.com/bd/isbn/9784905342045